Адмиралтейская коллегия что делала

Как царь Петр совет по управлению флотом придумал

В начале апреля 1718 года начала свои заседания Адмиралтейств-коллегия — орган управления военно-морскими силами России

В России военный флот и органы управления им появились практически одновременно — в царствование Петра I, в 1696 году. И по мере того, как развивался этот новый для страны вид вооруженных сил, трансформировалась и система флотского управления. Процесс этот был непростым и занял два с лишним десятка лет. Только 4 апреля 1718 года начала свою деятельность Адмиралтейств-коллегия — первый орган управления флотом, который надолго пережил своего создателя, Петра Великого, и просуществовал до начала XIX века.

Коллегии вместо приказов

Формальный отсчет существования введенной Петром I коллегиальной системы управления страной идет с 19 (по ст. ст.) февраля 1711 года, когда петровским указом был создан Сенат. Он стал высшим государственным органом законодательной, исполнительной и судебной власти в России и просуществовал без перерывов, хотя и трансформируясь и теряя свои функции, триста с лишним лет — до самой Октябрьской революции.

В петровскую эпоху Сенат исполнял функции русского правительства и одновременно был своего рода заместителем царя, поскольку, как гласил один из указов Петра, «мы определили управительный Сенат, которому всяк и их указам да будет послушен, как нам самому, под жестоким наказанием, или и смертью, смотря по вине». Но брать на себя всю текущую работу огромной государственной машины управления, всех многочисленных приказов Сенат не мог, и Петр задумался о реформе этой части государства. Так появились на свет коллегии, на которые Петр Алексеевич и переложил всю массу текущих дел по всем направлениям управления государством.

Президент Адмиралтейств-коллегии генерал-адмирал граф Федор Апраксин.

Источник: https://commons.wikimedia.org

По замыслу царя, созданные им коллегии должны были заменить собой старые приказы, и в то же время за счет распределенности системы принятия решений обеспечить их высокое качество и устранить возможную коррупцию. При этом, что любопытно, будущий первый русский император хорошо понимал, что, хотя коллегии и созданы по образцу шведских, считавшихся наиболее прогрессивными, и при активном участии иностранных советников, отдавать иностранцам управление страной нельзя. И в указе от 11 (по ст. ст.) декабря 1717 года, который считается первым документом, устанавливающим систему коллегий, и называется «О штате коллегий и времени открытия оных» прямо оговорено: руководство коллегиями возлагается на русских управленцев. Вот как это звучало в самом документе: «Русские: президент, вице-президент (русский или иноземец), 4 коллегии советники, 4 коллегии асессоры, 1 секретарь, 1 натарий, 1 актуарий, 1 регистратор, 1 переводчик, подьячие трех статей. Иноземцы: 1 советник или асессор, 1 секретарь, шкрейвер (писарь. — Прим. авт.).

В том же указе прямо оговаривалось, что все президенты должны начать «сочинять» свои коллегии с начала нового, 1718 года, но «в дела не вступаться до 1719 году, а с будущаго году, конечно, зачать свои коллегии управлять». Но создание русского флота проволочек не допускало, и потому фактическое существование будущая Адмиралтейств-коллегия начала задолго до того, как появился документ о ее создании и даже до того, как Петр I определил штат будущих коллегий.

Адмиральские «консилии»

Встречи будущих руководителей будущей Адмиралтейств-коллегии проходили с осени 1717 года то в военно-морской, то в адмиралтейской канцеляриях, – то есть в появившихся в 1712 году наследницах Адмиралтейского приказа, существовавшего с декабря 1696 года. Первая занималась всем, что было связано с материально-технической стороной флотской деятельности, вторая отвечала за личный состав флота. Заседания эти носили название «консилий» – от латинского «консилиум», то есть совещание. Состав их участников не был постоянным: собирались те, кто имел непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам и мог присутствовать на консилии. Знаменитая «Военная энциклопедия» Сытина приводит такие данные: на одном из первых таких совещаний, протокол которого считается первым сохранившимся документом «консилий», присутствовали сам Петр I, генерал-адмирал князь Александр Меншиков, генерал-майор Григорий Чернышев, вице-адмирал Корнелиус Крюйс и барон Петр Штафиров.

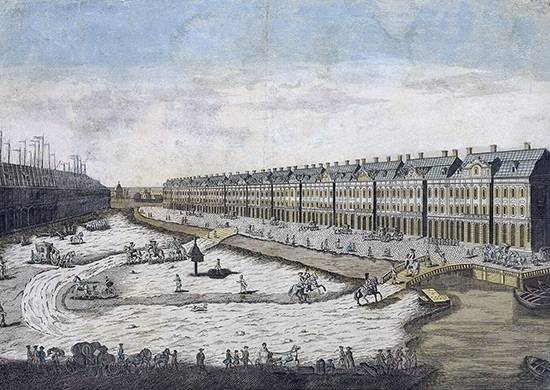

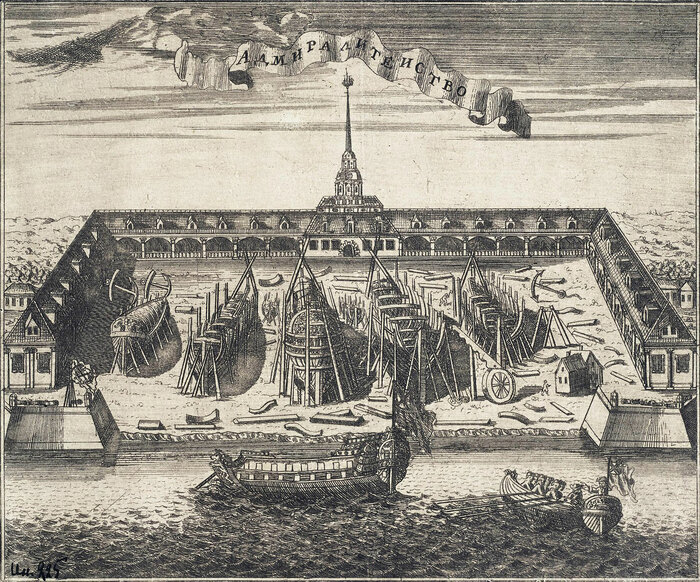

Санкт-Петербургское адмиралтейство, в центральной части которого располагалась Адмиралтейств-коллегия.

Источник: http://www.hellopiter.ru

Довольно быстро «консилии» доказали свою эффективность, и стало понятно, что их участники вполне готовы для того, чтобы стать основой одной из первых новых коллегий — Адмиралтейств-коллегии. Название царской волей было введено в обиход, и именно под ним с 4 (по ст. ст.) апреля 1718 года начал свою работу новый орган управления флотом.

Президентом Адмиралтейств-коллегии стал генерал-адмирал граф Федор Апраксин — один из тех, кто вместе с Петром Алексеевичем создавал «потешные полки», а потом получил от царя поручение взять под контроль строительство первых русских кораблей в Воронеже. С 1700 года Апраксин руководил Адмиралтейским приказом, и было совершенно логично, что ему же доверили и пришедшую ему на смену Адмиралтейств-коллегию. А вице-президентом Адмиралтейств-коллегии стал вице-адмирал Корнелиус Крюйс, давно и плодотворно работавший вместе с Федором Апраксиным. В частности, именно под командованием Крюйса полковник Апраксин принимал участие в Керченском походе 1699 года.

Должности первых асессоров Адмиралтейств-коллегии, предусмотренные декабрьским указом Петра I, достались не менее достойным кандидатам. Одним стал генерал-майор Григорий Чернышев — бывший денщик Петра, сумевший направить свою волю и свои способности на пользу стране и добившийся в итоге графского титула (собственно, с него и начался род графов Чернышевых). Свою преданность царю и свои полководческие умения Чернышев блестяще доказал в ходе Азовских походов и во время Северной войны, так что его назначение на пост асессора Адмиралтейств-коллегии выглядело совершенно закономерным. Другим стал полковник Гавриил Норов, бывший обер-комиссар Адмиралтейской канцелярии, досконально знавший большинство вопросов, за которые отвечало это учреждение.

Вице-президент Адмиралтейств-коллегии вице-адмирал Корнелиус Крюйс.

Источник: https://commons.wikimedia.org

«Флот со всеми морскими воинскими служители»

Адмиралтейств-коллегия успела провести уже несколько десятков заседаний в новом качестве, прежде чем ее существование было официально узаконено именным указом Петра I от 12 (по ст. ст.) декабря 1718 года «Об управлении во всех коллегиях и в губерниях дел с 1720 года по новому порядку и о разделении дел между коллегиями». Этот документ содержал раздел «Реестр коллегиям. О должности коллегий, что в которой управляти надлежит», который и устанавливал названия и сферу ответственности первых девяти коллегий. Шестой в этом списке шла Адмиралтейская, которая отвечала за весь «флот со всеми морскими воинскими служители, к тому принадлежащими морскими делами и управлении».

Конкретики в это довольно общее определение добавил появившийся четыре года спустя «Регламент Петра Великого об управлении Адмиралтейства и верфи и должностях Адмиралтейств-коллегии и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся». Этот документ прямо оговаривал, что в ведении Адмиралтейств-коллегии вся административно-хозяйственная часть морского дела: постройка, вооружение и снабжение флота, постройка и оборудование портов и адмиралтейств, учет и комплектование флота и учреждений личным составом и его обучение, финансы и заготовки, гидрография и лоцманская часть. Тем же регламентом установлен был и подробный состав коллегии, в которую должны были входить, как и прежде, президент и вице-президент, а кроме них, семь или в крайнем случае пять флаг-офицеров и капитан-командоров, причем этих членов коллегии надлежало выбирать «из старых или увечных, которые мало удобны уже к службе воинской».

Этот состав руководства Адмиралтейств-коллегии, определенный регламентом Петра I, сохранялся практически неизменным до начала XIX века. Менялась структура подразделений, обеспечивавших деятельность коллегии, трансформировались, переименовывались, появлялись и исчезали новые подчиненные должности, но верхушка коллегии сохранялась и по-прежнему осуществляла коллегиальное руководство русским морским флотом. И только в 1802 году, когда император Александр I решил ввести министерства с единоличным управлением каждым из них, Адмиралтейств-коллегия потеряла прежнее значение. Вместо нее всей деятельностью флота стало руководить учрежденное в числе первых восьми министерство морских сил, а первым министром стал вице-президент Адмиралтейств-коллегии вице-адмирал граф Николай Мордвинов — один из создателей Черноморского флота. Впрочем, коллегия еще четверть века просуществовала как совещательный орган при морском министерстве, после чего была переименована в Адмиралтейств-совет, в ведении которого остались исключительно хозяйственные вопросы.

Последний вице-президент Адмиралтейств-коллегии и первый министр морских сил

вице-адмирал граф Николай Мордвинов. Источник: https://commons.wikimedia.org

Адмиралтейств-коллегия

Органы военного управления

Адмиралтейств-коллегия — высший орган управления военно-морскими делами в России в 1718—1802 годах.

Образована в ходе реформы центральных органов управления указом Петра I от 11 (22) декабря 1717 года в числе первых 10 коллегий. Согласно указу явилялась главным органом управления Военно-морского флота. В коллегию были переданы функции нескольких существовавших до этого флотских организаций:

Адмиралтейств-коллегия подчинялась Сенату, руководил коллегией президент. В состав присутствия (общего собрания) коллегии входило от пяти до семи флагманов. Делопроизводством коллегии заведовал обер-секретарь, для ведения судебных дел имелся обер-аудитор, правильность ведения дел контролировал прокурор, в штате имелись два фискала для выявления служебных упущений и преступлений. Размещалась в центральной части комплекса зданий Петербургского адмиралтейства.

Основным рабочим органом Адмиралтейств-коллегии была Канцелярия. С 1723 года все структурные подразделения коллегии стали носить названия контор. В состав коллегии входили:

К решению задач боевого управления флотом не привлекалась, хотя время от времени члены Адмиралтейств-коллегии принимали участие в составлении планов кампаний и общих указаний командирам эскадр.

В 1802 году вошла в состав созданного морского министерства, в 1827 году преобразована в совещательный орган при морском министре — Адмиралтейств-совет.

Коллегии при Петре 1

| Наименование | Функции и задачи | Годы существования |

|---|---|---|

| Военная | Управление сухопутной армией | 1719-1802 |

| Адмиралтейская | Управление флотом | 1717-1827 |

| Чужестранных (иностранных) дел | Взаимодействие с другими государствами | 1718-1832 |

| Берг | Тяжелая промышленность | 1719-1807 |

| Мануфактур | Легкая промышленность | 1719-1805 |

| Коммерц | Вопросы торговли | 1719-1805 |

| Камер | Государственные доходы (налоги) | 1718-1801 (с 1785 по 1797 не работала) |

| Штатс-контор | Государственные расходы | 1717-1780 |

| Ревизион | Контроль за финансами | 1717-1788 |

| Юстиц | Судопроизводство | 1718-1780 |

| Вотчинная | Управление землями, решение земельных вопросов | 1721-1786 |

| Главный магистрат | Управление городами | 1720-1796 |

Рассмотрим более подробно каждую коллегию, ее задачи и руководителей.

Военная коллегия

Указ о создании Военной коллегии был подписан Петром 1 в конце 1719 года, а работать ведомство начало с началом 1720 года. Общая численность ведомства по указу составила 530 человек, в том числе и 454 солдата, приписанных к коллегии. При этом 83 места были вакантными, так как в России остро не хватало профессиональных офицеров. Военное ведомство подразделялось на 3 структуры:

Руководителями ВК при Петре Первом значились:

Ведомство упразднено по указу 1802 года от 7 сентября. Она прекратила самостоятельное существование и передала свои функции Министерству.

Адмиралтейская коллегия

Адмиралтейств-коллегия была создана в 1717 году. Основанием послужил указ от 22 декабря 1717 года. Ведомство управляло всем флотом России, как гражданским, так и военным. С момента формирования коллегии, до смерти Петра 1, ею заведовал Апраксин Федор Матвеевич. Его заместителем значился норвежец, Крюйс Корнелиус.

С 1723 году Адмиралтейство подразделялось на 12 контор: адмиралтейская (вопросы работы верфей), цейхмейстерская (артиллерия), комиссариатская (решение проблем служащих), подрядная (ведение подрядов), провиантская (вопросы продовольствия), казначейская (финансовые вопросы), цалмейстерская (выдача жалования), контролерская (надзор за финансами), мундирная (вопросы обмундирования), обер-сарваерская (непосредственное кораблестроение и прием материалов для этого), вальдмейстерская (управление лесами для нужд флота), московская.

Самостоятельное существование коллегия завершила в 1802 году, когда перешла под контроль Морского Министерства. Окончательное же прекращение существования относится к 1827 году, когда орган стал совещательным и никаких практических задач не решал.

Коллегия иностранных дел

Коллегия иностранных (чужестранных) дел была создана в 1718 году. Она преобразована из Посольского приказа. С 1717 по 1734 годы (время царствования Петра Великого, Екатерины 1, Петра 2 и Анны Иоанновны) ведомством управлял Головкин Гаврила Иванович. Коллегия являлась аналогом современного министерства иностранных дел. Именно эта государственная структура решала все вопросы, связанные со взаимоотношения с другими (чужими) государствами.

Коллегия существовала до 1802 года, когда было создано министерство иностранных дел, которому перешли многие функции коллегии. Окончательное же упразднение пришлось на 1832 год.

Берг-коллегия

Мануфактур-коллегия

Руководители при Петре 1:

После смерти Петра, в 17272 году мануфактур-коллегия была ликвидирована. Восстановили ее только в 1742 году. В 1779 году опять прошла ликвидация, но в 1796 году вновь восстановили. Окончательно упразднено управление в 1805 году. Приказ о закрытии был подпиmanufactur802 году.

Коммерц-коллегия

С 1731 года данной структуре были отданы функции трех коллегий, которые временно прекратили работу: берг, мануфактур, главный магистрат. Функции первых двух исполнялись до 1742, а магистрата до 1743 года.

27 сентября 1796 Екатерина 2 подписывает указ о закрытии коммерц-коллегии. Это требовало определенного времени, но уже 2 ноября Екатерина 2 умерла, а Павел 1, занявший престол после нее, коммерц сохранил указом от 30 ноября 1796 года. Либеральные реформы Александра создали Министерство финансов, при котором временно работала коллегия, но с существенным ограничением полномочий. Окончательное упразднение ее относится к 1824 году, когда 8 января был подписан соответствующий указ.

Камер-коллегия

Камер-коллегияКамер-коллегия была создана в 1718 году. Это было любимое детище Петра, поскольку это ведомство занималось налогами, к которым царь-император был крайне благосклонен.

В петровскую эпоху на посту президента Камер-канцелярии сменилось 3 человека:

Штатс-контор-коллегия

Еще при жизни Петра штатс-контор-коллегия перешла под начало Сената. Произошло это в 1723 году. Самостоятельность органу возвращена Анной Иоанновной в 1730 году. В таком виде коллегия существовала до 1780 года, когда Екатерина 2 ее ликвидировала.

Ревизион-коллегия

Ревизион-коллегия была создана в 1717 году для надзора за финансами страны. До 1723 года органом управлял Долгоруков Яков Федорович. Позже Ревизион на 2 года лишилась статуса самостоятельности. С 1723 по 1725 годы коллегия была переведена под контроль Сената. С возвращением самостоятельности, коллегию возглавил Бибиков Иван Иванович.

Коллегия существовала до 1788 года, когда ее ликвидировала реформами Екатерины 2. Также следует отметить, что в период непродолжительного царствования Петра 2, Ревизион работала в Москве.

Юстиц-коллегия

Указ о создании юстиц-коллегии был подписан Петром Первым в 1717 году, а работа ее началась год спустя, в 1718. Орган выполнял функции верховного суда России под всеми типами дел. Также коллегия отвечала за работу судов. В петровскую эпоху этим органом управляли 2 человека:

Уже после смерти Петра 1 юстиц-коллегию наделяли дополнительными полномочиями. В ее ведение была передана “крепостная контора” (до 1740 года и сыскной приказ (1730-1763 гг). Проведение реформ Екатериной 2 прекратили существование юстиц коллегии. Ее ликвидировали в 1780 году.

Вотчинная коллегия

Вотчинная коллегия возникала в 1721 году на базе Поместного приказа. Она отвечала за все дела, связанные с земельным вопросом (регистрация поместий, переход земель между людьми, выдача земли, конфискация и так далее. Изначально коллегия работала в Москве, но после 1727 года переехала в Санкт-Петербург.

С 1717 по 1721 годы земельными вопросами ведала юстиц-коллегия. В дальнейшем Вотчинная канцелярия функционировала без серьезных потрясений и изменений до реформ Екатерины 2, по которым был создан вотчинный департамент, а коллегию закрыли в 1786 году.

Главный магистрат

Создавался как единый орган, управляющий всеми магистратами городов Российской Империи Главный магистрат начал работу в 1720 году. Кроме непосредственного управления городами, в его функции входило утверждение всех судебных решений в городах: как гражданских, так и уголовных. Также происходил контроль над сбором налогов в городах.

Президенты коллегии при Петре:

После смерти Петра 1, магистрат был переименовал в Ратушу (1727 год). В 1743 году органу вернули название Главного магистрата, но перевели из Петербурга в Москву. Упразднен магистрат в 1796 году.

Во главе армии и флота

Петр I, вступивший на российский престол в 1682 г., в начале XVIII века начал реформировать всю систему управления государством. Коснулось это и органов центрального военного управления. Его реформа проводилась в условиях идущей Северной войны 1700–1721 годов со Швецией за выход России к Балтийскому морю и возвращение древних новгородских земель на берегах Финского залива.

Военная реформа проходила в постоянном поиске самой удачной на то время формы военного управления. Так, 18 (28) февраля 1700 г., в результате преобразования Иноземного и Рейтарского приказов был образован Военный приказ[1], названный позднее Приказом военных дел. Военный приказ имел в составе действующей армии свои походные органы военного управления – военные шатры (шатры комиссарских дел) со штатом комиссаров – дьяков и подьячих.

Мобилизационные задачи, которые решал приказ, менялись со временем. Если на первом этапе в 1701–1705 гг. он ведал комплектованием частей зарождающейся регулярной армии и формированием полков; заведовал командным составом армии; занимался военно-техническим снабжением армии, то уже в 1705 г. рекрутские наборы (призыв новобранцев) отошли к Поместному приказу. К концу 1710 г. комплектование частей перешло в ведение губернаторов, а снабжение – к полевым органам армии.

В связи с учреждением в 1711 г. Правительствующего Сената[2] система управления вооруженными силами вновь меняется. Приказ военных дел упраздняется. Сенат стал ведать комплектованием армии, а образованный при нем Комиссариат – финансированием войск, снабжением их вооружением, провиантом и обмундированием.

В 1717–1721 гг. была проведена реформа исполнительных органов управления[3]. В результате система приказов, которых на тот период уже насчитывалось около сотни, причем с весьма расплывчатыми функциями и дублированием друг друга, была заменена 12 коллегиями. Это были предшественники министерств, высших органов государственного управления, существующих по сегодняшний день. Важнейшими, «государственными», являлись коллегии, ведавшие иностранными и военными (отдельно армией и флотом) делами.

Так в петровской России появились новые высшие органы руководства сухопутными и морскими силами, которые просуществовали почти столетие. Они получили названия Военной коллегии, которая ведала армейскими делами, и Адмиралтейств-коллегии, которая занималась делами военного флота.

Структура Военной коллегии определялась петровским указом от 3(14) июня 1719 г.[iv] Ее деятельность началась 1 (12) января 1720 г. Возглавлял Военную коллегию президент (первый – светлейший князь А.Д. Меншиков, ближайший соратник Петра I и будущий генералиссимус). Назначались также вице-президент и несколько членов (их число постоянным не было) из высшего генералитета, обладавшие богатым опытом нахождения на высших армейских должностях и участия в войнах.

Порядок производства дел в Военной коллегии определялся генеральным регламентом 1720 г. Впоследствии генеральный регламент неоднократно подвергался изменениям и дополнениям, изложенных в высочайших о том указах.

Военная коллегия, по замыслу царя Петра должна была заниматься всеми военными делами государства. Кроме того, на нее возлагалось наблюдение за деятельностью Артиллерийской канцелярии, находившейся в ведении генерал-фельдцейхмейстера. Военная коллегия имела в Москве три конторы: артиллерийскую, мундирную и счетную.

В конце царствования Петра Великого основные структурные подразделения Военной коллегии (равно как и Адмиралтейств-коллегии) стали переводиться из первопрестольной Москвы в новую, «северную» столицу Российской империи город Санкт-Петербург.

Вскоре Военная коллегия стала делиться на три самостоятельные экспедиции: а) армейскую (пехота и кавалерия), б) гарнизонную и в) артиллерийскую и фортификационную. Мобилизационные вопросы в большей степени находились в ведении гарнизонной экспедиции, так как сбор призывного контингента проводился по губерниям. Начиная с 20-х годов XVIII в., полки получили свои округа и стали пополняться по территориальному признаку. Затем рекруты поступали в распоряжение полковых командиров и те распределяли их по своему усмотрению.

В 1724 г. произошли новые изменения в структурах Военной коллегии и Адмиралтейств-коллегии, которые продолжали находиться в прямом подчинении Правительствующего Сената, который во всем был ответственен перед государем императором. Все постановления и законоположения, разрабатываемые в коллегиях, утверждались государем и только после этого получали законную силу.

Военная коллегия стала состоять теперь из четырех самостоятельных структурных формирований, которые возглавляли: генерал-кригс-комиссар, директор Военной канцелярии, генерал-провиантмейстер и генерал-фельдцейхмейстер. При Военной коллегии состоял (военный) прокурор, находившийся в прямом подчинении ее президента.

Служба генерал-кригс-комиссара (ведал денежным и вещевым довольствием армейских войск) состояла из:

комиссариата (Москва),

кригс-комиссариатской конторы (Санкт-Петербург),

казначейской конторы (Санкт-Петербург).

Военная канцелярия коллегии состояла из четырех экспедиций (контор), которые подчинялись ее директору:

по инфантерии (пехоте, армейской и гвардии),

по кавалерии (армейской и гвардии),

по артиллерии и фортификации,

ведения журнала и походных дел; в ее состав входили главный судья, архивариус, переводчик.

Служба генерал-провиантмейстера (провиантская контора, которая занималась продовольствием и фуражом) состояла из:

управлений в Москве, Выборге, Нарве, Кронштадте, Ревеле, Балтийском порту и Риге.

провиантских магазинов в Смоленске, Астрахани, на реках Днестр, Десна и Дон.

Служба генерал-фельдцейхмейстера состояла из двух канцелярий:

артиллерийской канцелярии,

канцелярии фортификации (военных инженеров).

Как бы там ни было, но в таком виде централизация военного руководства в России первые шестнадцать лет существования коллегии по разным причинам оставалась неполной, что не могло сказываться на жизни и деятельности Русской Императорской армии. Так продолжалось до 1736 г., когда президентом Военной коллегии стал генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних, осуществивший ряд преобразований[5].

С 1736 г. Военной коллегии были подчинены все лица и учреждения высшего военного управления в России. Исполнительными органами Военной коллегии теперь являлись:

Главная канцелярия, ведавшая комплектованием, устройством, инспектированием и службой сухопутных войск, вопросами производства и увольнения офицеров, делами ландмилиции и казачьих войск.

Особое повытье[6] и соответствующие конторы (переименованные позже в экспедиции), занимавшиеся остальными вопросами военного руководства.

Особое повытье решало вопросы приема на военную службу дворянских недорослей, отставки престарелых солдат и разбирало дела о дезертирах.

Положительная сторона централизации состояла в единстве управления и контроля над всеми делами военного ведомства. Но так как Военная коллегия находилась в Санкт-Петербурге, а ее конторы – в Москве, это затрудняло управление и лишало его оперативности. Чтобы устранить этот недостаток, в 1736 г. в Санкт-Петербурге открыли Военную контору, которая была связана с другими органами управления и таким образом осуществляла контроль за выполнением указов Военной коллегии.

Последующее переустройство Военной коллегии при императрице Елизавете Петровне привело к тому, что она в 1742 г., по существу, распалась на независимые друг от друга ведомства. Дело дошло до того, что в 1746–1760 гг. пост президента Военной коллегии оставался вакантным и мер для заполнения этого должностного вакуума не принималось.

В 40-х гг. в органах центрального военного управления произошли крупные изменения: из отдельных контор – генерал-кригс-комиссариатской, аммуничной и обер-цалмейстерской был образован Главный комиссариат, подчиненный непосредственно Правительствующему Сенату.

Провиантские дела также были отделены от Военной коллегии и сосредоточены в Провиантской канцелярии. Контора фортификации была упразднена, а ее дела перешли в ведение Канцелярии главной артиллерии и фортификации, являвшейся самостоятельным органом, подчиненным Правительствующему Сенату.

Возрождение Военной коллегии, как высшего центрального органа военного управления, началось в начале царствования императрицы Екатерины II. В 70-е годы XVIII в. коллегия претерпела ряд преобразований. В итоге к 1791 г. она вновь объединила все органы военного управления Российской империи. Все это было связано с именем генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, который с 1784 г. являлся президентом Военной коллегии.

В 1798 г. новая реорганизация Военной коллегии приблизила ее к структуре Военного министерства (министерства военно-сухопутных сил) царствования Александра I. Оно постепенно, в 1802–12 гг., полностью заменило собой коллегию. Ее упразднение было связано, в первую очередь, с именем первого военного министра России генерала от инфантерии С.К. Вязьмитинова.

Высший орган военно-морского управления России был учрежден указом Петра I от 11 (22) декабря 1717 г.[7] Действовать Адмиралтейств-коллегия начала с 4 (15) апреля 1718 г. Она объединила в себе образованный в 1715 г. в Санкт-Петербурге Морской комиссариат и существовавшую до этого в старой российской столице Московскую адмиралтейскую контору. Их объединяла тогда Военная морского флота канцелярия.

Адмиралтейств-коллегия имела, как говорилось в высочайшем указе, «верхнюю дирекцию над людьми, строениями и прочими делами, к Адмиралтейству подлежащими».

Она ведала строительством, финансированием и снабжением флота, постройкой и вооружением кораблей, сооружением и оборудованием портов, верфей и каналов, полотняными и канатными заводами, комплектованием личным составом, военно-морским образованием, разработкой уставов и наставлений, гидрографическо-навигационным обеспечением мореплавания, организацией морских экспедиций.

Состояла Адмиралтейств-коллегия из президента (председателя), вице-президента и пяти-семи наиболее опытных высших морских начальников. Президент коллегии непосредственно подчинялся императору и первоначально являлся членом Правительствующего Сената. Первым президентом Адмиралтейств-коллегии стал Ф.М. Апраксин, генерал-адмирал русского флота, член Правительствующего Сената, один из сподвижников Петра Великого, руководивший коллегией до 1728 г.

Здание Двенадцати коллегий. Архитекторы Д. Трезини и Т. Швертфегер. Современный вид. Университетская набережная Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Адмиралтейств-коллегия имела исполнительные, функциональные органы – канцелярии, конторы, правления, экспедиции. В первые годы коллегия еще не имела четкой функциональной структуры, но опыт ее подсказывал необходимость структурного усовершенствования.

После реорганизации Военной коллегии серьезные изменения претерпела и Адмиралтейств-коллегия, которая в 1726 г. (по замыслу ушедшего из жизни в предыдущем году императора Петра Великого) состояла из службы генерал-квартирмейстера и шести самостоятельных контор.

Генерал-квартирмейстерская часть состояла из шести контор: кригс-комиссариатской, подрядной, провиантской, казначейской, цалмейстерской (финансовой) и мундирной.

Самостоятельными конторами являлись:

Московская адмиралтейская,

Обер-сарваевская (судостроительная),

Вальдмейстерская (ведавшая строевым лесом, его заготовкой и транспортировкой),

Контрольная,

Адмиралтейская (ведавшая верфями и оборудованием рейдов),

Артиллерийская.

В самом начале своего существования Адмиралтейств-коллегия разработала ряд уставов и наставлений, которые регламентировали флотскую жизнь. Среди них: в 1720 г. – собрание военно-морских правил «Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытность флота на море»[8]. В 1722 г. – свод морских адмиралтейских законов «Регламент о управлении адмиралтейств и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов при адмиралтействе обретающихся»[9].

Свод петровских адмиралтейских законов действовал более сорока лет, до августа 1765 г., когда был утвержден новый «Регламент о управлении адмиралтейств и флота»[10]. Функции и организация Адмиралтейств-коллегии со временем менялись. В 1802 г. она вошла в состав Министерства военных морских сил (Морского министерства) как совещательный орган при министре. Адмиралтейств-коллегия была упразднена 1 января 1828 г. в связи с образованием Адмиралтейств-совета.