Академический статус это что

Значение слова «академический»

2. Учебный. Академический год. Академический час.

3. Следующий принципам академизма (во 2 знач.). Академическая живопись.

4. перен. Чисто теоретический, не затрагивающий вопросов практики, оторванный от нее. Академический спор. □ Ему хотелось нарушить академический покой собрания, сказать такое, что всколыхнет кристальную невозмутимость этих умов. Ю. Вебер, Когда приходит ответ.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Академический — район Москвы

Академический — строящийся район в Екатеринбурге

Академический округ Санкт-Петербурга — неправильное название округа Санкт-Петербурга «Академическое».

Академический — кинотеатр сети Кронверк Синема в Санкт-Петербурге.

Академический — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области

АКАДЕМИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к академия. А. устав. Академическое издание. 2. Придерживающийся установленных традиций (в науке, искусстве). Академическая живопись. 3. Учебный (применительно к высшим учебным заведениям). А. год. А. бой (см. бой). Академическая успешность студентов. А. час. 4. (в качестве кратк. употр. академи́чен, чна, чно). Чисто теоретический, отвлеченный, не имеющий практического применения. А. спор. Этот вопрос имеет чисто а. характер. ◊

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

академи́ческий

2. относящийся к учёбе в высшем учебной заведении; учебный

4. перен. чисто теоретический, оторванный от практики

5. спец. о театре, исполнительском коллективе и т. п. — носящий особое почётное звание

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: уняться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Словари

1. соотн. с сущ. академия, академизм, связанный с ними

2. Соответствующий строгим классическим образцам.

3. Имеющий сугубо теоретическую направленность.

4. Употребляется как почётное звание, присваиваемое государственным театрам, хоровым коллективам и т.п.

1. Академическим называется всё то, что связано с какой-либо академией.

Академический институт, центр, городок.

2. Академическим изданием справочника, словаря, литературных произведений и т. д. называется авторитетное издание, содержащее научно выверенный текст и его различные варианты, комментарии и другой справочный аппарат. Оно обычно делается под руководством какой-либо научной организации.

Академическое издание собрания сочинений А. С. Пушкина.

3. Академическая живопись, скульптура основаны на классических принципах правильности, гармонии, порядка.

4. Академическими называют спор, дискуссию, обсуждение, которые предполагают лишь научное рассмотрение проблемы без учёта практических соображений.

Увлечься чисто академическими дискуссиями.

Продолжительность академического года.

Учебный курс в объёме ста академических часов.

7. Академический отпуск предоставляют студентам высших учебных заведений, аспирантам (например, в связи с длительной болезнью или по другим причинам), он длится, как правило, один год.

Взять академический отпуск в связи с болезнью.

АКАДЕМИ́ЧЕСКИЙ, академическая, академическое.

1. прил. к академия. Академический устав. Академическое издание.

2. Придерживающийся установленных традиций (в науке, искусстве). Академическая живопись.

3. Учебный (применительно к высшим учебным заведениям). Академический год. Академический бой (см. бой). Академическая успешность студентов. Академический час.

4. (в качестве кратк. употр. академичен, академична, академично). Чисто теоретический, отвлеченный, не имеющий практического применения. Академический спор. Этот вопрос имеет чисто академический характер.

2. Соблюдающий установившиеся традиции (в науке, искусстве). Академическая живопись.

3. Учебный (в применении к высшим учебным заведениям). А. год. А. час.

4. перен. Чисто теоретический, не имеющий практического значения (книжн.). А. спор.

5. В составе названий театров, оркестров, хоров, ансамблей: высшей квалификации, образцовый. Государственный а. Большой театр.

1. к Акаде́мия. А. институт. А-ое издание (содержащее научно подготовленный текст и все его варианты, а также полный справочный аппарат к нему).

2. Учебный. А. год (длится с сентября по июнь). А. час (длится 45 минут).

3. Следующий принципам академизма (2 зн.). А-ая живопись.

4. Чисто теоретический, не связанный с практикой. А. спор.

5. Почётное звание, присваиваемое творческим коллективам за высокий уровень исполнительского мастерства. А. народный хор, театр.

Академический год. Академический час.

3. Следующий принципам академизма (во 2 знач.).

Чисто теоретический, не затрагивающий вопросов практики, оторванный от нее.

Ему хотелось нарушить академический покой собрания, сказать такое, что всколыхнет кристальную невозмутимость этих умов. Ю. Вебер, Когда приходит ответ.

почетное наименование, которое присваивается театрам в СССР.

академи́ческий, академи́ческая, академи́ческое, академи́ческие, академи́ческого, академи́ческой, академи́ческих, академи́ческому, академи́ческим, академи́ческую, академи́ческою, академи́ческими, академи́ческом, академи́ческ, академи́ческа, академи́ческо, академи́чески

прил., кол-во синонимов: 7

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ая, ое. académique adj., лат. academicus.

2. 1751. Рей 1998. Свойственный академической живописи. Принимать академические позы, рисоваться своими манерами тоже не должно. Это обратит внимание на вас, как на фигуранта. 1868. Евстигнеев Письма 2 95.

академический

Академический институт, центр, городок.

Академическое издание собрания сочинений А. С. Пушкина.

Увлечься чисто академическими дискуссиями.

Продолжительность академического года.

Учебный курс в объёме ста академических часов.

Взять академический отпуск в связи с болезнью.

Полезное

Смотреть что такое «академический» в других словарях:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ — 1) принадлежащий академии; 2) все, что имеет отношение к академии и университету: академический год, акад. свобода преподавания, академич. законы и т. д. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов М., 1907.… … Словарь иностранных слов русского языка

Академический — Академический: Академический район Москвы Академический строящийся микрорайон в Екатеринбурге Академический округ Санкт Петербурга неправильное название округа Санкт Петербурга «Академическое». Академический кинотеатр сети Кронверк… … Википедия

АКАДЕМИЧЕСКИЙ — АКАДЕМИЧЕСКИЙ, академическая, академическое. 1. прил. к академия. Академический устав. Академическое издание. 2. Придерживающийся установленных традиций (в науке, искусстве). Академическая живопись. 3. Учебный (применительно к высшим учебным… … Толковый словарь Ушакова

академический — См. отвлеченный. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. академический 1. см … Словарь синонимов

академический — ая, ое. académique adj., лат. academicus. 1. Отн. к академии как научно исследовательскому учреждению. Или пусть будет, например, сей отпуск академическим для чтения великих книг. ЛГ 2. 7. 1997. Переводчики сокрушаются, что так называемый… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

Академический — Академический ♦ Academique Свойственный школе или университету. Чаще всего употребляется в негативном смысле («академический стиль»). Приблизительно синонимичен понятию «школьный» (плюс высокие претензии) или «схоластический» (минус… … Философский словарь Спонвиля

АКАДЕМИЧЕСКИЙ — АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. см. академия. 2. Соблюдающий установившиеся традиции (в науке, искусстве). Академическая живопись. 3. Учебный (в применении к высшим учебным заведениям). А. год. А. час. 4. перен. Чисто теоретический, не имеющий… … Толковый словарь Ожегова

Академический — 1) относящийся к академии как научному учреждению (например, Академическое издание) или как высшему учебному заведению (например, Академический год). 2) Относящийся к Академии художеств и предметам искусства (см. также Академизм) … Большая советская энциклопедия

Академический — Академическим в обширном смысле называется все то, что имеет отношение к академии, в обыкновенном же смысле название это применяется лишь постольку, поскольку под академиями подразумеваются университеты. В этом смысле академическими гражданами… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Академический — прил. 1. соотн. с сущ. академия, академизм, связанный с ними 2. Соответствующий строгим классическим образцам. 3. Имеющий сугубо теоретическую направленность. 4. Употребляется как почётное звание, присваиваемое государственным театрам, хоровым… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Системы статусного символизма в академическом мире

Координатор проекта: Михаил Соколов

Системы символов академического статуса являются одной из основных составляющих всей институциональной организации современной науки. Ученые делятся на статусные группы, обладающие монополией на определенные позиции на рынке академического труда (монополия специалистов в данной дисциплинарной области, позиции, доступные только для фигур не ниже определенного ранга и т.д.) и предъявляющие легитимные в глазах коллег претензии на признание и внимание к их работе. Принадлежность к статусной группе определяется по обладанию символами, соответствующим данному положению – ученым степеням и званиям, показателям цитирования, публикациям в изданиях с определенной репутацией, “качеством” аффилиаций и мероприятий, в которых Х принимал участие, и так далее, и тому подобное.

Поддержание различающей способности символов академического статуса является одним из основных условий бесперебойного функционирования институтов науки. Приди они в негодность, для самих ученых станет в высшей степени проблематичным определить, кого слушать, читать, приглашать на конференции или пытаться залучить на работу. Еще сложнее эта задача будет для непричастных непосредственно к данной специальности – администраторов университетов, государственных чиновников, коллег с других факультетов, представителей широкой публики – которые полностью зависят от специалистов в принятие решения о научном потенциале того или иного индивида или учреждения.

В литературе по институциональной социологии науки высказано множество гипотез о том, как системы производства академического статуса влияют на поведение ученых – их продуктивность, избираемые ими стратегии карьерной мобильности, когнитивные стили их работы (самые заметные имена – A.Abbott, P.Bourdieu, M.Lamont, R.Whitley). Соображения такого рода неизбежно возникают в любом обсуждении эффективности всякой статусно-символической инновации (в России в последние годы – изменение политики присвоения степеней, ПРНД и т.д.) Большая часть таких гипотез, однако, основана на изучении случаев отдельных академических систем или даже отдельных элементов этих систем, и не включает систематических сравнений между ними. Одна из основных целей этого проекта – разработать более систематический подход к анализу статусного символизма в науке, который допускал бы сравнительное изучение, и реализовать его в сравнении пяти крупнейших национальных академических систем – Великобритании, Германии, России, США и Франции.

Механизм функционирования рынка символических статусов в науке

Мир науки, как известно, является чрезвычайно тонким и хрупким. Малейшие сбои в его работе «путают карты» и становится невозможно определить, кто в ней чего стоит. Каковы же законы функционирования этого рынка? Как формируется научный статус?

1. Идентификация научного статуса: проблема плюрализма. Представим себе, что соответствующее министерство возглавил чиновник, ставящий главной целью своего земного существования обеспечить мировое лидерство российской науки. Сравнивая желаемое с действительным, он неизбежно пришел бы к выводу о необходимости глубоких реформ. Российская наука сегодня не только не набирает веса, но и продолжает терять позиции, приобретенные прежде. Этот факт неоднократно упоминается в отчетах Министерства образования и науки – например, со ссылкой на продолжающееся сокращение количества публикаций российских авторов в ведущих научных журналах по версии ISI – с 2.9 % в 2000 году до 2.1% в 2005.

Если мысли нашего чиновника потекут по тому руслу, по которому обычно текут мысли его коллег по всему миру, то он придет к выводу, что основная проблема состоит в неэффективности системы распределения ресурсов среди ученых. Наибольшей отдачи можно достичь, – вероятно, скажет себе он – если максимум возможностей будет сконцентрирован в руках наиболее одаренных, и, наоборот, талант и достижения (и только талант и достижения) всегда будут получать своевременное вознаграждение. Остается решить чисто техническую, на первый взгляд, задачу – как выделить наиболее одаренных и идентифицировать наиболее важные достижения?

Именно здесь и возникают основные проблемы. Герой нашей истории, вероятно, предполагает, – как и все представители западных обществ, кроме немногочисленных почитателей Фейерабенда и Латура – что только сами ученые могут по достоинству оценить достижения своих коллег. Именно от них надо ждать указаний на то, кто чего стоит в академическом мире, благо, известно, что ученые постоянно распределяют между собой всевозможные статусные символы, которые и должны служить для непосвященных указаниями такого рода. Но, вглядевшись внимательнее в подобные символы и узнав, что о них думают сами люди науки, чиновник будет обескуражен.

Попробовав зайти с другой стороны, чиновник может начать искать признанных ученых в правлениях и президиумах национальных социологических ассоциаций. Поскольку их члены избираются голосованием, в котором участвует масса людей науки, то можно предположить, что избранные обладают общепризнанной репутацией. Однако и здесь найдутся поводы для сомнений. Окажется, что во многих дисциплинах параллельно существует несколько профессиональных ассоциаций, иногда открыто конфликтующих друг с другом, ни одна из которых все равно не включает в себя большинства ученых. Существуют многочисленные ассоциации социологов – Российское Общество Социологов (РОС), Российская Социологическая Ассоциация (РоСА), Сообщество Профессиональных Социологов (СоПСо), Союз Социологов России (ССР), Русское социологическое общество М.М.Ковалевского и другие. И все они имеют разные политические и интеллектуальные пристрастия. В зависимости от того, какую ассоциацию чиновник выберет, он получит разный набор выдающихся ученых.

Обратившись к западному опыту, чиновник может попробовать опереться на индексы цитирования, которые, предположительно, позволяют наиболее точно оценить подлинную степень интеллектуального влияния. Однако здесь возникает та же проблема, что и с ассоциациями: результат будет полностью предопределен исходным выбором журналов, цитирование в которых предполагается изучать. Возвращаясь к социологическому примеру, статьи людей, называющих себя социологами, выходят в нескольких сотнях периодических изданий, большая часть которых издается каким-то одним учреждением и имеет собственный круг авторов, в значительной части в этом же учреждении работающих. Их сотрудники заносят статьи редакторам «своих» журналов, читают только эти же журналы и, соответственно, ссылаются на других ученых, находящихся в том же «пространстве внимания». Выбор «Вестника N-ского университета» в качестве издания, цитирование в котором учитывается, автоматически обеспечивает преподавателям этого университета приличный индекс, а его исключение так же автоматически сокращает их показатели, иногда до нулевой отметки. Можно было бы включить все социологические издания, но это приведет сразу к двум трудноразрешимым проблемам:

а) сложно отделить социологическую периодику от несоциологической и даже вовсе неакадемической (должны ли быть учтены цитирования в «Неприкосновенном запасе» или «Эксперте»?), и

б) очевидной контрстратегией со стороны ученых будет создание «цитатных картелей», члены которых будут ссылаться друг на друга, и в этом соперничестве победят наибольшие по размерам группы с самой жесткой внутренней организацией, а вовсе не коллективы с наибольшим творческим потенциалом.

В полном отчаянии, наш чиновник может обратиться к западной науке, предположительно доказавшей свою способность справляться со всеми этими проблемами. Что, если взять признание в Европе и США за основной показатель достижений, просто раздвинув область действия их статусной системы? Некоторая часть социальных ученых в России, включая большую часть вероятных читателей этой статьи, безусловно, приветствовала бы такое решение. Однако оно само по себе чревато многими проблемами.

Во-первых, системы статусных символов англо-американской, французской и германской наук (беря только три важнейшие случая) далеко не эквиваленты. Остается неясным, как должен осуществляться выбор одной из них.

Во-вторых, общая степень интернационального признания российских социальных ученых слишком низка для того, чтобы из нее можно было извлечь какие-либо руководства к действию в рамках существующих институтов. Из тех, кого с грехом пополам можно назвать «международно признанным» не удалось бы набрать и одного полновесного диссертационного совета.

В-третьих, даже весьма непатриотично настроенные ученые могут усмотреть в этом решении известные теоретические дефекты. Если мы признаем, что социальные теории обязаны своим появлением конкретному социальному контексту, и что целью их создания является просвещение тех, кто погружен в этот же контекст, – а с этим, вероятно, согласится большинство современных социологов – то предложение придать характер окончательного вердикта оценкам, исходящим из совершенно иного контекста, теряет убедительность.

Не найдя каких-то готовых индикаторов, полагаясь на которые можно было бы вычислить уровень достижений ученых, чиновник мог бы попробовать создать новые. Фактически Минобрнауки и РАН проделали массу работы в этом направлении, производя на свет всевозможные рейтинги ВУЗов и институтов, основанные на показателях, которые, по мнению правительственных экспертов, позволяли бы компенсировать обнаружившиеся слабые места наиболее распространенных способов оценки академических достижений. Сама лихорадочная интенсивность этих поисков, однако, выдает растерянность, которую бюрократы от науки испытывает перед лицом возникшей проблемы.

Далее делается попытка представить проблему нашего чиновника в формальном виде, который позволил бы рассмотреть ее в более широком сравнительном контексте, и, возможно, даже сделать несколько практических выводов.

2. Кристаллические символы и их курирующие группы. Любой вид социальной активности, с точки зрения ее наблюдателя, описывается несколькими характеристиками.

Во-первых, он может быть более или менее открытым, подразумевая под открытостью отсутствие препятствий к его наблюдению.

Во-вторых, он может быть более или менее прозрачным, подразумевая под прозрачностью понимание его устройства, позволяющее без затруднений интерпретировать происходящее. Зритель, не знающий правил футбола, но оказавшийся на матче, будет созерцать активность открытую, но для него совершенно не прозрачную; тренер, пытающийся вычислить, какую стратегию его соперник разрабатывает для своей команды, пытается проникнуть в активность, для него полностью прозрачную, но почти целиком закрытую.

Наконец, в-третьих, активность может быть в большей или меньшей степени релевантной – затрагивающей те или иные интересы наблюдателя.

История науки была историей того, как ее мир становился все менее прозрачным для внешних наблюдателей, но, при этом, все более релевантным. Чем более важной становилась наука, тем менее понятной для не-ученых она была. Этот процесс сопровождался трансформацией интеракций между академическим миром и его социальным окружением. Одной стороной этой трансформации было возведение барьеров, надежно отделивших «науку» от «всего остального». Другой стороной стало развитие сигнальной системы, позволявшей ученым сообщать не-ученым то, что те считали необходимым до них донести. Академический статус – признание достижений и оценка способностей конкретного индивида коллегами – был одной из вещей, нуждавшихся в особенно эффективной трансляции. Требование ученых к не-ученым распределять вознаграждения и ресурсы, поступающие извне, в соответствии с иерархией научных заслуг, выполнимо лишь в том случае, если не-ученым предоставлены понятные и недвусмысленные указания на то, какова эта иерархия. Академическая автономия предполагает монополию ученых на предоставление информации о том, каков относительный ранг представителей их дисциплины.

Граница, разделяющая отправителей и получателей подобных сигналов, разумеется, проходит не только между теми, кто выбрал для себя академическую карьеру, и теми, кто этого не сделал. Даже внутри отдельных дисциплин мы застаем хаос исследовательских областей и специализаций, представители которых, как правило, совершенно невежественны в отношении характера работы друг друга и нуждаются в подсказках, чтобы оценить, кого им имеет смысл слушать, читать, цитировать, приглашать выступить с докладом или заманивать на освободившуюся позицию на факультете.

Для того, чтобы быть действенным, академический статус нуждается в символах, словарь которых понятен даже тем, кто никогда не узнает, какие заслуги обеспечили обладание ими. Стандартное академическое резюме является каталогом таких символов. Степень и учреждение, ее присудившее, профессиональные позиции, которые индивид занимал и занимает, публикации в определенных журналах и издательствах, членство в ассоциациях и посты в их правлениях и редколлегиях журналов, исследовательские гранты, которые он получал (иногда – вместе с их размером в долларах), конференции и семинары, в которых он участвовал. Все это позволяет оценить то, как его оценивали те, кто имел возможность наблюдать его вблизи. Эти символы обладают разной степенью прозрачности для разных аудиторий: наибольшей для представителей той же или смежной специализации, и далее по убывающей для все более широких кругов публики. Как минимум, некоторые из них являются значимыми для большинства взрослых представителей того же общества (степень Ph.D., полученная в Гарварде). Академическая карьера представляет собой историю аккумуляции подобных символов, успешное накопление которых гарантирует в дальнейшем значительную финансовую и символическую ренту. Один из первых советов, которые получил автор в своей академической жизни, звучал так: «Перед тем, как делать что-то, подумайте, как это будет выглядеть в Вашем CV». Жизнь ученого строится так, чтобы быть максимально выгодной для него в этой литературной форме.

Несмотря на это разнообразие, в процессах, в ходе которых индивиды становятся законными обладателями символов академического статуса, наблюдается общая логика. Индивиды инвестируют свои усилия и ресурсы в приобретение символов, которые смогут в дальнейшем с наибольшим успехом послужить им, гарантируя выгодные предложения на рынке труда и внимание коллег к их работе. В свою очередь, курирующие группы отбирают индивидов, которые с наибольшей вероятностью послужат возрастанию ценности присваиваемых им символов.

Карьера символов требует специального комментария. Словами Гоффмана, символы академического статуса являются его плохими тестами. Ценность степени, присвоенной в университете N, определяется тем и только тем, что известно из всех возможных источников о других достижениях получивших ее индивидов. Постоянные перемещения академического персонала между университетами Х, Y и Z или появление статей одних и тех же авторов в журналах A, B и C заставляют предполагать, что перед нами университеты и издания приблизительно одного и того же уровня, так, что зная статус какой-то части составляющих этого уравнения, мы всегда можем вычислить значения остальных. Именно благодаря подобным корреляциям мы узнаем, сколько стоит каждый конкретный символ.

Присвоение символа всегда представляет собой сделку, в ходе которой индивид и символ признаются стоящими друг друга. Руками тех, кто их курирует, символы делают ставки на индивидов так же, как индивиды делают ставки на символы. Неудачный подбор носителей способен дискредитировать символ, неудачный подбор символов – дискредитировать их обладателя. Курирующие группы стоят здесь перед решением, аналогичным тому, перед которым стоят претенденты на их символы. При этом принадлежность к курирующим группам сама по себе представляет собой символ академического статуса. Чем выше статус символа, тем выше статус членов группы: например, быть членом редколлегии главного дисциплинарного журнала несравненно престижнее, чем состоять в той же роли при малоцитируемом журнале; работать на факультете, выпустившим в последние годы целую плеяду молодых гениев, несравненно лучше, чем работать на факультете, который не может этим похвастаться. Постоянство ценности символов академического статуса основывается на системе равновесий, которая создается этой симметрией.

3. Равновесие в символических системах. Создавать модель обменов между курирующей группой и претендентами на ее символы проще всего, начав с элементарного случая и затем добавляя всевозможные усложнения. Для начала, представим себе дисциплинарное сообщество, в котором:

(а) существует полный консенсус относительного того, что считать научным достижением;

(б) в непосредственной аудитории любого ученого автоматически возникает согласие по поводу того, насколько велики его или ее достижения (для наглядности изложения мы будем также предполагать, что размеру достижений могут быть сопоставлены значения интервальной шкалы, скажем, от 1 – самого малого, до 10 – самого значительного);

(в) существует множество конкурирующих символов академического статуса, причем для любого уровня достижений имеется сколько-то символов, более-менее точно его аппроксимирующих;

(г) эти символы бинарны, то есть они отделяют тех, у кого этот символ есть, от тех, у кого нет, не устанавливая никаких градаций в степени владения ими.

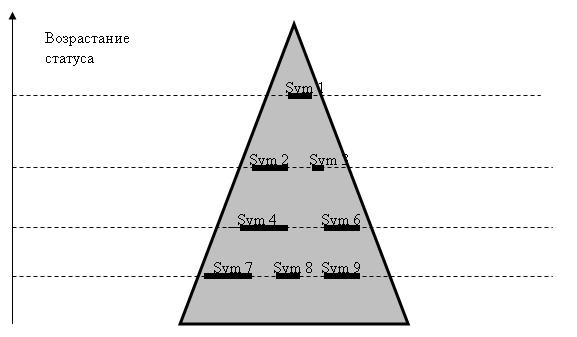

Каждый символ рассекает сообщество на две части: верхнюю – тех, кто его получил или мог бы получить; нижнюю – тех, чьих достижений для этого недостаточно (рис.1). Инвестиции индивидов в этой системе будут направлены на приобретение символов, которые стоят так высоко в иерархии, как то для них представляется возможным.

Рис. 1. Элементарная модель идеально консолидированной дисциплины

Действительно, представим себе, что редакция одного из журналов, традиционно оцениваемого как издание шестого уровня, приняла несколько статей, которые не тянут и на четвертый. Постольку, поскольку этот факт становится известным его потенциальным авторам шестого уровня, те, вероятно, предпочтут какое-то другое издание, которое более выгодным для них образом отграничивает их от нижестоящих. Журнал, допустивший неразборчивость, фатально проиграет в качестве поступающих в него рукописей, поскольку его ошибкой немедленно воспользуются сохранившие свой уровень конкуренты. В итоге мы можем ожидать появления жестко стратифицированной журнальной системы, в которой курирующие группы символов высшего уровня получают статьи ото всех, от кого захотят, а все прочие – от тех, кто останется после того, как стоящие выше получат свою долю. Символы де факто отграничивают их носителей не только от стоящих ниже, но и от стоящих выше. В только что использованном примере, появление статьи в журнале А будет однозначно интерпретировано как указание на то, что «потолок» автора располагается где-то между 5.9 («стоимость» журнала, в котором он не смог опубликоваться) и 5.2 («стоимость» журнала, который статью все-таки принял.

Публикации в периодике являются одним из символов, предложение которых ограниченно некими заранее заданными рамками – журнал может опубликовать лишь определенное количество статей. Картина не меняется существенно, однако даже когда мы переходим к рассмотрению символов, предложение которых неограниченно. Частный университет может принять сколько угодно студентов или присудить сколько угодно степеней. Но уровень претендентов, которых он получает, все равно ограничен верхней планкой. Расширить спрос в любой момент возможно лишь за счет нижестоящих университетов. Однако, любой сдвиг в эту сторону немедленно приведет к потере лучших абитуриентов и, соответственно, снижению статуса преподавательского состава. Сдвигать планку вниз безнаказанно в подобной системе могут только университеты, и так находящиеся в самом низу иерархии, и заведомо согласные вручить диплом любому, кто заплатит за это. Стремясь к максимизации статуса, который можно вычислить на основании находящихся в их распоряжении кристаллических символов, претенденты и курирующие группы создают равновесие, при котором ни один из участников игры не может отклониться от стратегии «выбирать лучший из доступных символов»/«выбирать лучших из возможных претендентов», не ухудшив своего положения.

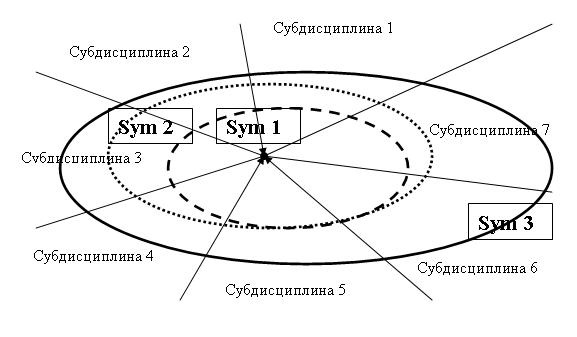

Элементарная модель демонстрирует лишь весьма отдаленное сходство с хорошо знакомой нам всем реальностью. Самое очевидное несовпадение состоит в наличии в ней консенсуса по поводу того, что составляет «хорошую работу». Социология, служащая основным источником примеров для данной статьи, часто описывается как конгломерат враждующих «академических банд», не испытывающих к работе друг друга ничего, кроме презрительного неприятия. Наивно надеяться на то, что позитивист лазарсфельдовского толка, критический теоретик и этнометодолог легко договорятся до каких-то общих оценок. Более точное графическое отображение системы символов академического статуса должно представлять собой не рассеченный горизонтальными прямыми треугольник, а множество концентрических линий, проходящих по разделенной исходящими из одного центра лучами плоскости. Разграничение на сектора соответствуют субдисциплинарным областям, исследовательским специальностям и теоретическим направлениям – тем зонам внутри дисциплины, в которых существуют разные представления о том, чем хорошее исследование отличается от плохого.

Рис.2. Идеально консолидированная дисциплина федеративного типа.

Здесь мы приходим к возможности нарисовать две совершенно разные схемы, которые будут отображать две разные формы организации статусной системы дисциплинарного сообщества. Первую из них можно уподобить политической конфедерации, вторую – анархии.

Конфедеративная схема (рис.2) предполагает, что разные сектора дисциплины продолжают использовать одни и те же символы академического статуса. Каждая из этих зон осуществляет селекцию среди стремящихся на освободившиеся места в «центре» дисциплины на основании собственных принципов (гендерные статьи редакция передает рецензентам, известным работами именно в этой области, а гендерные диссертации в западных университетах обсуждают состоящие из гендеристов dissertation committees). При этом отсутствие общих критериев совершенства не делает дисциплинарный авторитет зыбким, поскольку сами по себе символы академического статуса, которыми вознаграждаются успешные претенденты, остаются прежними – степень по социологии Ivy League университета или публикация в ASR котируется, в какой бы субдисциплинарной области она ни была получена. Научные революции в этой системе остаются дворцовыми переворотами. Их производят блестящие ученики и младшие коллеги тех, против чьего научного авторитета они направлены. Фактически развитие успешной «теоретической группы» требует контроля над институциональной инфраструктурой, которая ассоциируется с высшим академическим классом – доступа к степеням лучших университетов, публикациям в лучших журналах и т.д. Только те, кто обладает стартовым капиталом всего этого, входя в соответствующие курирующие группы, могут обеспечить продвижение своих сторонников в академической системе, и, соответственно, успех своего движения – и, по этой причине, они вовсе не заинтересованы в полной аннигиляции своих символических ресурсов.

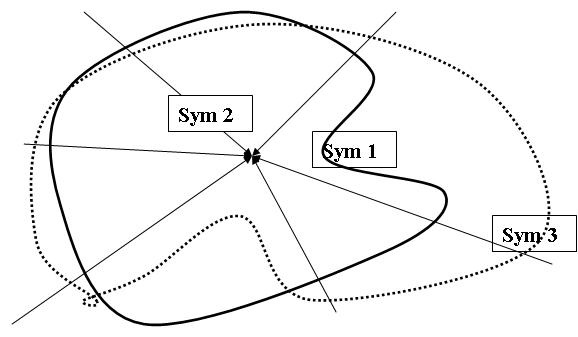

Схема дисциплинарной анархии гораздо больше похожа на то, что наблюдает российский чиновник, оставленный нами в начале статьи (рис.3). Разные сектора распределяют разные статусные символы, каждый из которых рассматривается как имеющий какую-то ценность лишь людьми, тесно связанными с курирующей его группой. Остальные отказываются признавать, что обладание им обязывает их к какому-то почтению к обладателю. В их глазах, оно может даже полностью его дисквалифицировать. Первая схема выглядит утопичной, но более или менее точно характеризует положение дел в американской социологии. Вторая значительно ближе к российским реалиям. Вопрос, на который требуется дать ответ, состоит в том, что обуславливает большую близость дисциплины в конкретной стране к тому или иному идеальному типу.

Рис.3. «Анархическая» дисциплина с неконсолидированной статусной системой.

Заманчиво объяснить развитие конфедеративного устройства дисциплины сравнительной гладкостью этого пути. Некоторые другие случаи, однако, заставляют нас отказаться от взгляда на историческую траекторию как на единственный имеющий значение фактор. Одновременно с институционализацией американской социологии происходила великая трансформация американской медицины, описанная Полом Старром. Ее состояние в середине XIX века способно вызвать у современного российского читателя слезы радостного узнавания. В книге Старра он найдет и dipoma mills, соревнующиеся за то, чтобы присвоить степень доктора медицины в кратчайшие сроки (с рекордом в полгода заочного обучения), и множество конкурирующих школ, каждая из которых с собственной теорией, объясняющей все недуги одной причиной и прописывающей от них одно универсальное лекарство (одной из таких панацей была ртуть), и национальные ассоциации, неспособные убедить хотя бы малую часть коллег заплатить членские взносы и уж тем более признать необходимость следования каким-то профессиональным нормам. За 4 десятилетия, прошедшие между 1880 и 1920 годами, однако, из этого хаоса возникла сплоченная профессиональная корпорация с единой, универсально признаваемой статусной системой, которая оказалась способной отстаивать свою автономию перед лицом правительства и крупнейших корпораций. Пол Старр идентифицирует несколько причин, стоявших за этим изменением:

(1) громкий успех, который имели опыты по вакцинации и другие достижения в той области, которая постепенно стала медицинской наукой;

(2) связанная как с ними, так и с изменением законодательства, мощная грантовая поддержка ведущих исследовательских университетов со стороны магнатов типа Рокфеллера;

(3) экономический рост и увеличение платежеспособного спроса на услуги профессиональных медиков, причем спроса, который ориентировался на дипломы исследовательских медицинских школ как на стандарт качества.

Все вместе эти факторы позволили группе медиков, работавших в исследовательских университетах, утвердить свое доминирование в профессии и вынудить остальных принять их стандарты.

Противоположным примером может служить советская социология, оказавшаяся с точки зрения статусной организации в конце ХХ века примерно там, где находилась американская медицина во второй четверти XIX. Парадоксальным образом ее развитие до конца 80-х годов больше напоминало социологическую, а не медицинскую историю, рассказанную выше. Вскоре после ее создания социология в СССР пробрела бесспорный организационный центр (Институт конкретных социальных исследований АН между 1968 и 1972 годами), в котором работало значительное большинство ее лидеров, занимавших также ключевые посты в Советской Социологической Ассоциации и поставлявших значительную долю статей в единственный социологический журнал СОЦИС (после 1974 года).

Внутри дисциплины существовали общепризнанные авторитеты, ведущее положение которых никто не оспаривал. Единственным сбоем, наметившимся в работе статусной системы, было присвоение степеней – многие из пользовавшихся несомненных признанием исследователей так и не обзавелись ими, а многие из идеологических кураторов социологов, напротив, сделали это. В общем и целом, однако, ничто не предвещало случившегося потом. Начальная точка еще не определяет всю траекторию.

Другой ответ на вопрос о причинах, обуславливающих развитие одного из типов статусной организации, отсылает нас ко второму фундаментальному упрощению, заложенному в идеальной модели. Она имплицитно предполагает, что присвоение символа мотивировано только соображениями наращивания своего кристаллического статуса претендентом с одной стороны, и курирующей группой – с другой. Очевидно, однако, что в любом реальном акте такого рода передача символа является лишь одним из измерений обмена. Университет не просто присваивает степень, он ее продает заплатившим за образование. В свою очередь, научные руководители возятся со студентами не просто потому, что хотят одарить степенью наилучших, а потому, что это оговорено условиями их контракта. Обмен может быть – и обычно бывает – ассиметричным, с разными сторонами, вносящими разные ресурсы. Возьмем использовавшийся выше пример соавторства. Каждый из авторов передает другому права на использование своего имени в чужом списке публикаций. Когда эти имена неравноценны, мы предполагаем, что мезальянс компенсировался инвестициями другого рода – младший автор проделал большую часть работы по сбору данных для теории старшего, или аспирант выдал отличную идею, а научный руководитель своим именем обеспечил им публикацию в высокоцитируемом журнале, или шеф нашел деньги под проект, в рамках которого были получены результаты.

Представленная модель, несмотря на ее явную упрощенность, позволяет не только лучше понять функционирование рынка статусных символов в науке, но и наметить ряд практических рекомендаций по улучшению российской системы (см. Как повысить эффективность российского рынка научных статусов?).

Автор выражает благодарность Даниилу Александрову, Виктору Воронкову, Владимиру Гельману, Катерине Губе, Елене Здравомысловой, Кириллу Титаеву и Юргену Фельдхоффу.