Аксиальная проекция что значит

Аксиальная проекция что значит

Рекомендации по анализу качества рентгенограммы (рис. 1 и 2):

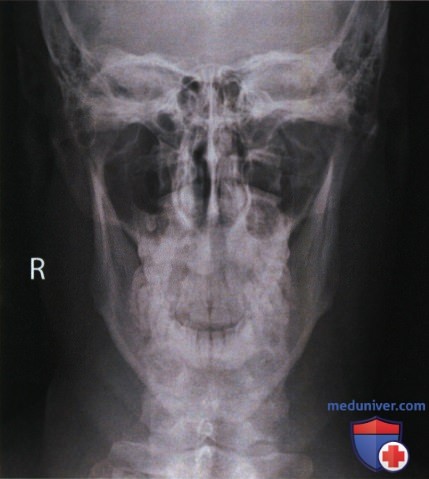

• Расстояние между задним наклоненным отростком тела клиновидной кости и латеральным краем большого затылочного отверстия, а также между шейкой нижней челюсти и латеральным краем шейных позвонков с обеих сторон одинаково

• Каменистые гребни симметричны

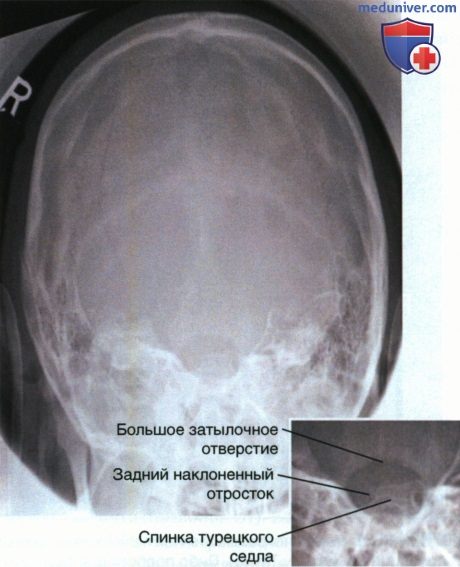

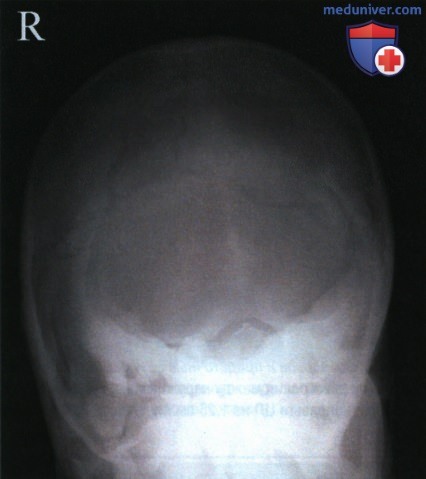

• Спинка турецкого седла визуализируется в центре большого затылочного отверстия (рис. 4)

• Череп и каменисто-сосцевидная часть височной кости: спинка турецкого седла и задние наклоненные отростки проекционно не укорочены, видны в большом затылочном отверстии и не накладываются на заднюю дугу атланта

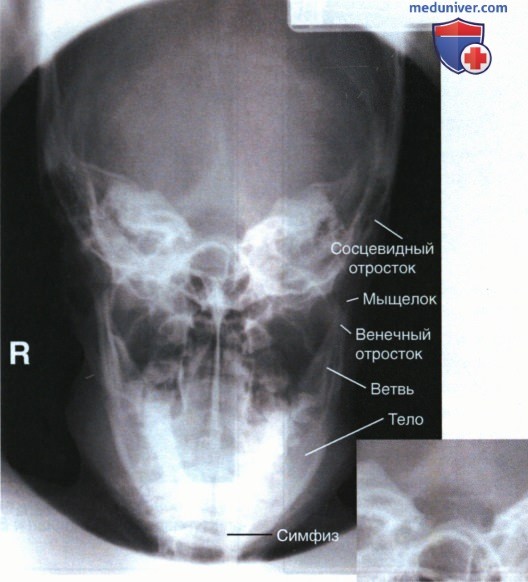

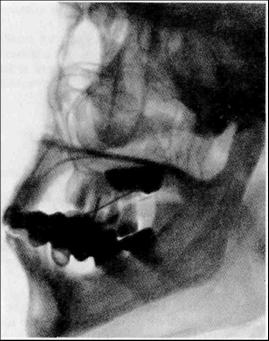

• Нижняя челюсть: спинка турецкого седла и задние наклоненные отростки визуализируются на уровне верхнего края большого затылочного отверстия; мыщелки нижней челюсти и нижнечелюстные ямки четко видны и не накладываются на сосцевидные отростки (рис. 5-7)

• Сагиттальный шов и перегородка носа располагаются по длинной оси экспозиционного поля

• Расстояние между задним наклоненным отростком и латеральным краем большого затылочного отверстия с обеих сторон одинаково

• Каменистые гребни находятся на одном горизонтальном уровне (рис. 9)

• Череп: нижний край затылочной кости находится в центре экспозиционного поля

• Нижняя челюсть: середина расстояния между ветвями нижней челюсти находится в центре экспозиционного поля

• Череп: в экспозиционное поле входят наружный край черепа, каменистые гребни, спинка турецкого седла и большое затылочное отверстие

• Нижняя челюсть: в экспозиционное поле входят нижняя челюсть и нижнечелюстные ямки

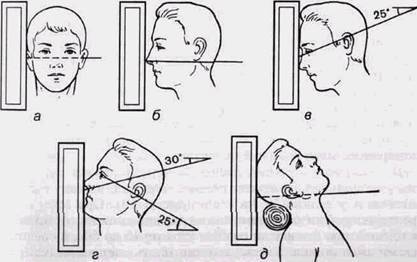

а) Ротация черепа. На рентгенограмме черепа в аксиальной ПЗ проекции при повороте головы расстояние от заднего наклоненного отростка тела клиновидной кости и спинки турецкого седла до латеральной границы затылочного отверстия с одной стороны будет больше, чем с другой, как и расстояние от шейки нижней челюсти до шейных позвонков. При этом голова будет повернута лицом в ту сторону, на которой перечисленные расстояния будут меньше (рис. 4).

б) Положение ОМЛ: недостаточное опускание подбородка. Если пациент опустил подбородок недостаточно, чтобы расположить ОМЛ перпендикулярно ПИ, спинка турецкого седла будет видна выше большого затьь лочного отверстия (рис. 5 и 6).

в) Положение ОМЛ: избыточное опускание подбородка. Если пациент опустил подбородок избыточно, чтобы расположить ОМЛ перпендикулярно ПИ, спинка турецкого седла будет проекционно укорочена и будет накладываться на заднюю дугу атланта (рис. 7).

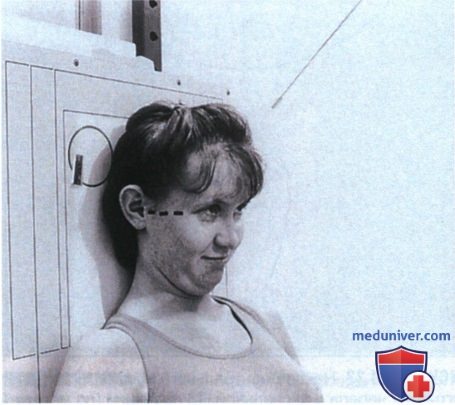

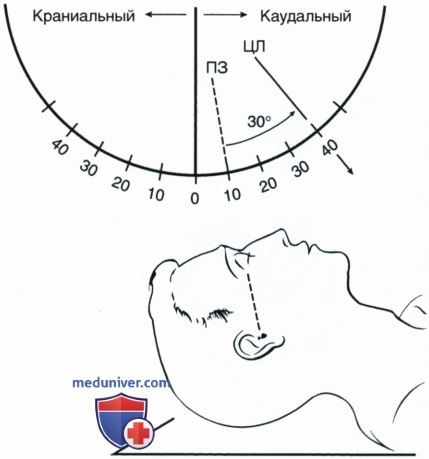

г) Положение ОМЛ: аксиальная ПЗ проекция при травме. Если пациент вследствие травмы или ригидности шеи не может разместить голову так, чтобы ОМЛ была перпендикулярна ПИ, то можно наклонить ЦЛ. Попросите пациента опустить подбородок, насколько это возможно, так, чтобы взаимное расположение ОМЛ и ПИ было как можно ближе к перпендикулярному.

Затем направьте ЦЛ параллельно ОМЛ, после чего наклоните ЦЛ в каудальном направлении на 30°, чтобы получить аксиальную ПЗ проекцию черепа и каменисто-сосцевидной части височной кости (рис. 8), или на 35-40°, чтобы получить аксиальную ПЗ проекцию нижней челюсти. При этом наклон ЦЛ не должен превышать 45° во избежание чрезмерного искажения.

д) Наклон черепа. Наклон черепа на рентгенограмме в аксиальной ПЗ проекции возникает тогда, когда срединная сагиттальная плоскость головы не была совмещена с длинной осью ПИ. Поскольку при наклоне головы положение ЦЛ не совпадет со срединной сагиттальной плоскостью, на рентгенограмме череп будет еще и развернут.

При повороте головы расстояние от латерального края большого затылочного отверстия до латерального края черепа с одной стороны будет больше, чем с другой. Однако при наклоне головы в отличие от ее поворота каменистые гребни будут визуализироваться на разных горизонтальных уровнях. При этом голова будет наклонена в сторону, на которой каменистый гребень будет ниже и на которой расстояние от большого затылочного отверстия до латеральной границы черепа будет больше (рис. 9).

Пример анализа рентгенограммы в аксиальной ПЗ проекции (по методу Тауна)

а) Анализ. Спинка турецкого седла и передние наклоненные отростки тела клиновидной кости визуализируются выше большого затылочного отверстия. Либо подбородок был недостаточно опущен, либо ЦЛ был недостаточно наклонен в каудальном направлении, чтобы образовать угол 30° с ОМЛ.

б) Коррекция. Опустите подбородок так, чтобы ОМЛ была перпендикулярна ПИ. Если пациент не может этого сделать, то наклоните ЦЛ в каудальном направлении на необходимую величину.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.8.2021

Методы рентгенодиагностики в стоматологии

Методика и техника рентгенологического исследования зубов и челюстей имеет свои особенности.

В стоматологической практике применяют следующие методы лучевой диагностики:

• Внутриротовая контактная рентгенограмма

• Внутриротовая рентгенография вприкус

• Внеротовые рентгенограммы

• Панорамная рентгенография

• Ортопантомография

• Радиовизиография

Дополнительные методы исследования:

• Компьютерная томография

• Магнитно-резонансная томография

• Методы с введением контрастных веществ

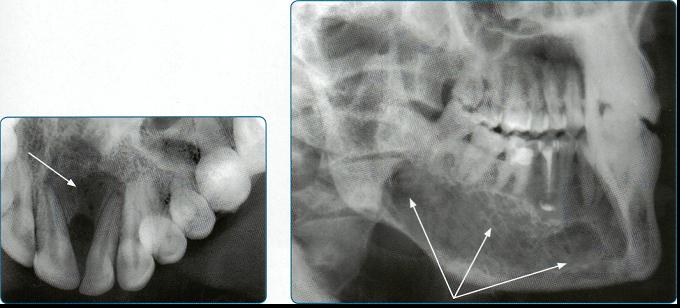

1. Внутриротовая контактная рентгенография

Основой рентгенологического исследования при большинстве заболеваний зубов и пародонта по-прежнему служит внутриротовая рентгенография.

Выполняется на специальном дентальном рентгеновском аппарате (хотя может быть выполнена и на обычном).

Для внутриротовой рентгенографии используют пакетированную или специально нарезанную (3×4 см) пленку, упакованную в светонепроницаемые стандартные пакеты.

На одном снимке можно получить изображение не более 2-3 зубов

2. Внутриротовая рентгенография вприкус.

Рентгенограммы вприкус выполняют в тех случаях, когда невозможно сделать внутриротовые контактные снимки (повышенный рвотный рефлекс, тризм, у детей), при необходимости исследования больших отделов альвеолярного отростка (на протяжении 4 зубов и более) и твердого неба, для оценки состояния щечной и язычной кортикальных пластинок нижней челюсти и дна полости рта.

Стандартный конверт с пленкой вводят в полость рта и удерживают сомкнутыми зубами. Рентгенограммы вприкус используют для исследования всех зубов верхней челюсти и передних нижних зубов.

Также окклюзионная рентгенография применяется и для получения изображения дна полости рта при подозрении на конкременты поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез, для получения изображения челюстей в аксиальной проекции. Она позволяет уточнять ход линии перелома в пределах зубного ряда, расположение костных осколков, состояние наружной и внутренней кортикальных пластинок при кистах и новообразованиях, выявлять реакцию надкостницы

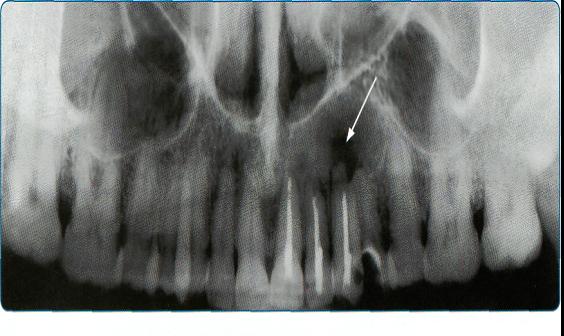

3. Внеротовые (экстраоральные) рентгенограммы.

Внеротовые рентгенограммы дают возможность оценить состояние отделов верхней и нижней челюстей, височно-нижнечелюстных суставов, лицевых костей, не получающих отображения или видимых лишь частично на внутриротовых снимках.

Ввиду того что изображение зубов и окружающих их образований получается менее структурным, внеротовые снимки используют для их оценки лишь в тех случаях, когда выполнить внутриротовые рентгенограммы невозможно (повышенный рвотный рефлекс, тризм и т.п.).

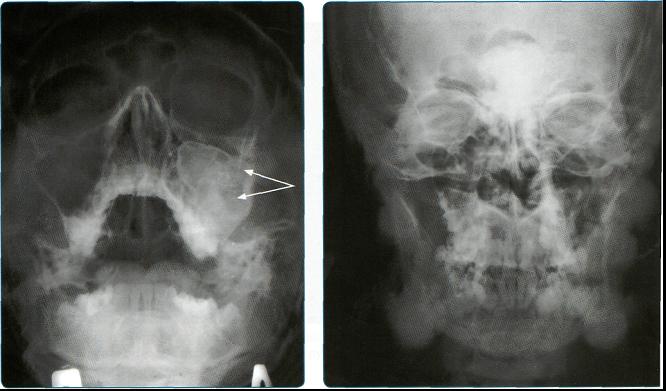

Подбородочно-носовую проекцию применяют для исследования верхней челюсти, верхнечелюстных пазух, полости носа, лобной кости, глазницы, скуловых костей и скуловых дуг.

На рентгенограммах лицевого черепа в лобно-носовой проекции видны верхняя и нижняя челюсти, на них проецируются кости основания черепа и шейные позвонки.

Рентгенографию тела и ветви нижней челюсти в боковой проекции проводят на дентальном рентгенодиагностическом аппарате.

Рентгенограмму черепа в передней аксиальной проекции выполняют для оценки стенок верхнече¬люстной пазухи, в том числе задней, полости носа, скуловых костей и дуг; на ней видна нижняя челюсть в аксиальной проекции.

4. Панорамная томография

Более трех десятилетий назад в арсенал рентгенодиагностики заболеваний зубочелюстной системы, ЛОР-органов и других отделов черепа вошла панорамная рентгенография. При этом методе исследования аппликатор рентгеновской трубки вводят в рот пациента, а кассета располагается вокруг верхней или нижней челюстной дуги. В обоих случаях пациент придерживает кассету с наружной стороны ладонями, плотно прижимая ее к мягким тканям лица.

Проводится также и боковая панорамная томография, на боковом панорамном снимке одновременно отображаются зубы верхнего и нижнего ряда каждой половины челюсти.

Прямые панорамные рентгенограммы имеют преимущество перед внутриротовыми снимками по богатству деталями изображения костной ткани и твердых тканей зубов. При минимальной лучевой нагрузке они позволяют получить широкий обзор альвеолярного отростка и зубного ряда, облегчают работу рентгенолаборанта и резко сокращают время исследования. На этих снимках хорошо видны полости зуба, корневые каналы, периодонтальные щели, межальвеолярные гребни и костная структура не только альвеолярных отростков, но и тел челюстей. На панорамных рентгенограммах выявляются альвеолярная бухта и нижняя стенка верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстной канал и основание нижнечелюстной кости.

На основании панорамных снимков диагностируют кариес и его осложнения, кисты разных типов, новообразования, повреждения челюстных костей и зубов, воспалительные и системные поражения. У детей хорошо определяется состояние и положение зачатков зубов.

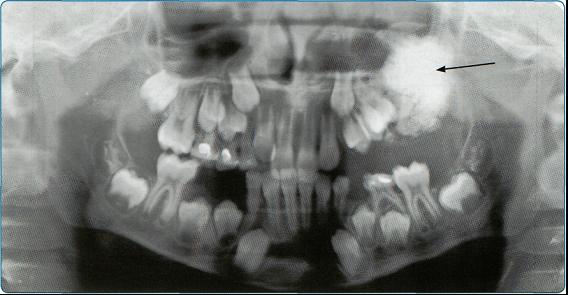

5. Ортопантомография

Панорамная зонография, или, как ее чаще называют, ортопантомография, явилась своего рода революцией в рентгенологии челюстно-лицевой области и не имеет себе равных по ряду показателей (обзор большого отдела лицевого черепа в идентичных условиях, минимальная лучевая нагрузка, малые затраты времени на исследование).

Панорамная зонография позволяет получить плоское изображение изогнутых поверхностей объемных областей, для чего используют вращение рентгеновской трубки и кассеты.

Преимуществом ортопантомографии является возможность демонстрировать межчелюстные контакты, оценивать Результаты воздействия межчелюстной нагрузки по состоянию замыкающих пластинок лунок и определять ширину периодонтальных путей.

Ортопантомограммы демонстрируют взаимоотношения зубов верхнего ряда с дном верхнечелюстных пазух и позволяют выявить в нижних отделах пазух патологические изменения одонтогенного генеза.

Особенно важно использовать ортопантомографию в детской стоматологии, где она не имеет конкурентов в связи с низкими дозами облучения и большим объемом получаемой информации. В детской практике ортопантомография помогает диагностировать переломы, опухоли, остеомиелит, кариес, периодонтиты, кисты, определять особенности прорезывания зубов и положение зачатков.

6. Радиовизиография

Радиовизиография дает изображение, регистрируемое не на рентгеновской пленке, а на специальной электронной матрице, обладающей высокой чувствительностью к рентгеновским лучам. Изображение с матрицы, по оптоволоконной системе передается в компьютер, обрабатывается в нем и выводится на экран монитора. В ходе обработки оцифрованного изображения может осуществляться увеличение его размеров, усиление контраста, изменение, если необходимо, полярности — с негатива на позитив, цветовая коррекция.

Компьютер дает возможность более детального изучения тех или иных зон, измерения необходимых параметров, в частности длины корневых каналов, денситометрии. С экрана монитора изображение может быть перенесено на бумагу — с помощью принтера, входящего в комплект оборудования. Из всех достоинств цифровой обработки рентгеновского изображения мы отметим особо такие: быстроту получения информации, возможность исключения фотопроцесса и снижение дозы ионизирующего излучения на пациента в 2-3 раза.

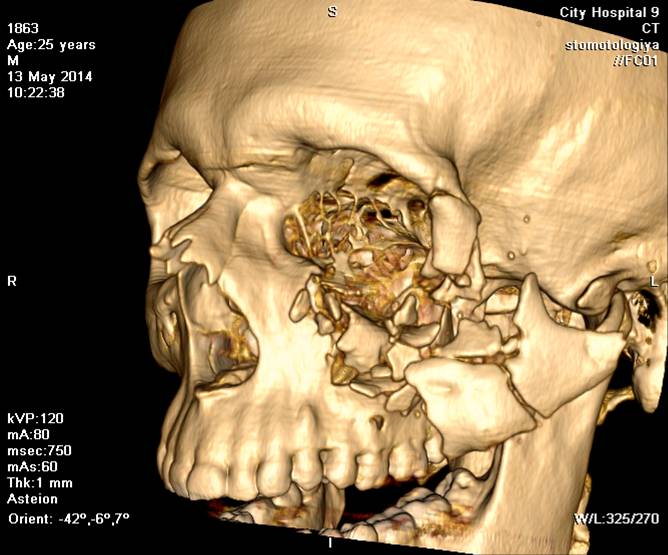

7. Компьютерная томография (КТ).

Метод позволяет получить изображение не только костных структур челюстно-лицевой области, но и мягких тканей, включая кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы, крупные нервы, сосуды и лимфатические узлы.

Компьютерная томография широко используется при распознавании заболеваний лицевого черепа и зубочелюстной системы: патологии височно-нижнечелюстных суставов, врожденных и приобретенных деформаций, переломов, опухолей, кист, системных заболеваний, патологии слюнных желез, болезней носо- и ротоглотки.

Метод позволяет разрешить диагностические затруднения, особенно при распространении процесса в крылонебную и подвисочную ямки, глазницу, клетки решетчатого лабиринта.

С помощью КТ хорошо распознаются внутричерепные осложнения острых синуситов (эпидуральные и субдуральные абсцессы), вовлечение в воспалительный процесс клетчатки глазницы, внутричерепные гематомы при травмах челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография позволяет точно определить локализацию поражений, провести дифференциальную диагностику заболеваний, планирование оперативных вмешательств и лучевой терапии.

8. Контрастные методы.

Среди многочисленных способов контрастных рентгенологических исследований при челюстно-лицевой патологии наиболее часто используются артрография височно-нижнечелюстных суставов, ангиография, сиалография, дакриоцистография.

Сиалография заключается в исследовании протоков крупных слюнных желез путем заполнения их йодсодержащими препаратами. С этой целью используют водорастворимые контрастные или эмульгированные масляные препараты (дианозил, ультражидкий липойодинол, этийдол, майодил и др.). Перед введением препараты подогревают до температуры 37—40 °С, чтобы исключить холодовый спазм сосудов.

Исследование проводят с целью диагностики преимущественно воспалительных заболеваний слюнных желез и слюнокаменной болезни.

В отверстие выводного протока исследуемой слюнной железы вводят специальную канюлю, тонкий полиэтиленовый или нелатоновый катетер диаметром 0,6—0,9 мм или затупленную и несколько загнутую инъекционную иглу. После бужирования протока катетер с мандреном, введенный в него на глубину 2—3 см, плотно охватывается стенками протока. Для исследования околоушной железы вводят 2—2,5 мл, поднижнечелюстной — 1 — 1,5 мл контрастного препарата.

Рентгенографию проводят в стандартных боковых и прямых проекциях, иногда выполняют аксиальные и тангенциальные снимки.

Введение контрастных веществ в кистозные образования осуществляют путем прокола стенки кисты. После отсасывания содержимого в полость вводят подогретое контрастное вещество. Рентгенограммы выполняют в двух взаимно перпендикулярных проекциях.

Контрастирование свищевых ходов (фистулография) выполняют с целью определения их связи с патологическим процессом или инородным телом. После введения контрастного вещества под давлением в свищевой ход производят рентгенограммы в двух взаимно перпендикулярных проекциях.

Для контрастирования артериальных и венозных сосудов челюстно-лицевой области (при образованиях, гемангиомах) контрастный препарат можно вводить тремя способами. Наиболее простым из них является пункция гемангиомы с введением контрастного вещества в толщу опухоли и регистрацией изображения на отдельных снимках. Чтобы получить представление о распространенности опухоли в прямой и боковой проекциях, пункцию выполняют 2 раза. Методика обеспечивает выявление характера венозных изменений, но не всегда позволяет увидеть детали кровотока, подходящие к гемангиоме сосуды, и не пригодна для контрастирования артериальной сосудистой сети.

При кавернозных гемангиомах и артериовенозных шунтах практикуют введение контрастных препаратов в приводящий сосуд, который выделяют операционным путем.

При пульсирующих артериальных и артериовенозных образованиях производят серийную ангиографию после введения контрастных препаратов в приводящий сосуд.

Целенаправленное комплексное использование в единой схеме обследования пациентов с патологией зубочелюстной области клинических и рентгенологических данных позволяет не только сделать более точной первичную и дифференциальную диагностику, но и объективно оценить эффективность проводимого лечения. Используя цифровое изображение, можно выполнить коррекцию искажений, благодаря улучшению визуальных характеристик добиться выявления тонких дифференциально-диагностических патологических состояний, осуществить передачу изображения по электронной почте для последующих консультаций специалистами.

Перспективы дальнейшего использования рентгенокомпьютерной сети в стоматологической практике связаны с увеличением технических возможностей современной рентген-аппаратуры, оптимизацией компьютерных программ для анализа изображения, а также разработкой рациональных диагностических алгоритмов комплексного клинико-рентгенологического обследования пациентов в зависимости от нозологической формы заболевания и задач предстоящего лечения.

Рентген черепа аксиальная и тангенциальная

Особенности рентгена черепа и разновидности исследования

Мозг человека – крайне уязвимый орган. Именно поэтому природа позаботилась о его защите – прочной черепной коробке. Однако при некоторых травмах или заболеваниях костные образования черепа могут потерять свои защитные функции. В этом случае не обойтись без рентгенографии или, как называют этот вид диагностики в «народе», рентгена головы. Принцип данного исследования заключается в различной проникающей способности X-лучей (x-ray), то есть облучаемые ткани и органы пропускают их в разной степени. «На выходе» рентгеновское излучение с уже иными характеристиками фиксируется на фоточувствительной пластине. На пленке или мониторе компьютера изображение представляется в виде негатива, где более плотные ткани организма, например, костные структуры, приближены к белому цвету, а мягкие органы и воздушные полости – к черному.Для того чтобы оценить общую картину, врач назначает обзорное исследование, а чтобы рассмотреть конкретные области черепа (нижнюю челюсть; кости, формирующие нос; глазницы черепа; скуловую кость; «турецкое седло»; височно-нижнечелюстной сустав; сосцевидные отростки височной кости и др.) – прицельное.Рентгенография – простой и недорогой метод аппаратного исследования. При этом на данный момент альтернативы ему в части исследования черепа практически нет. Но это не значит, что ученые не продвинулись в этой области диагностики. Так, в последнее время все чаще применяются цифровые рентген-аппараты, отличающиеся от «традиционных» пониженным уровнем лучевой нагрузки, повышенной информативностью и цифровым методом получения изображений.

Когда назначается и что показывает рентген головы

Рентген головы показан для оценки состояния костей черепа, а не для исследования мозга, как многие думают (для этого врач направит вас на МРТ или КТ). Причины назначения рентгенографии можно условно разделить на две группы: жалобы пациента и видимые самим врачом клинические проявления. Будьте готовы, что доктор направит вас на рентгенографию, если вы жалуетесь на дрожь в руках, головные боли, темноту в глазах, кровотечения из носа и головокружения, на то, что вам больно жевать, на ухудшение слуха и зрения. Показанием к рентгену черепа являются также: травмы головы (самый частый случай), развитие асимметрии лицевых костей, обмороки, подозрения на онкологию, врожденные патологии костей черепа и эндокринные отклонения. Процедура запрещена беременным. Кормящим женщинам рентген также не назначают. В направлении на рентген головы чаще всего оставляет свой автограф невролог или травматолог, но отправить вас на просвечивание черепной коробки рентгеновскими лучами может также хирург, онколог, эндокринолог или окулист. Специалист высокого уровня может увидеть на рентгенограмме следующие патологии (при условии их наличия): кисты, признаки разрушения костной ткани (остеопороз), врожденные деформации черепа, мозговые грыжи, опухоли гипофиза, внутричерепную гипо- и гипертензию, гематомы, остеосклерозы, специфическую доброкачественную опухоль костной ткани – остеому, доброкачественную опухоль мягких оболочек мозга – менингиому, переломы, последствия воспалительных процессов в головном мозге – обызвествления.

Как проводится рентген черепной коробки

Подготовка к рентгеновскому исследованию проста – никаких ограничений в еде, питье, приеме лекарств нет. Перед тем как занять место в рентгеновской установке, исследуемый снимает с себя все металлические украшения, очки и съемные зубные протезы (если они есть). После чего он ложится на стол или садится в кресло. В некоторых случаях при прицельном исследовании пациент стоит. Тело ниже головы покрывается специальным фартуком, не пропускающим рентгеновское излучение. Во время процедуры необходимо сохранять полную неподвижность головы. С этой целью используются специальные фиксаторы: повязки и крепежи. В некоторых больницах их роль выполняют мешочки, наполненные обычным песком. Лежать (сидеть или стоять) без движения придется не больше нескольких минут, при этом вы абсолютно ничего не почувствуете. Имейте в виду, что, возможно, вам сделают несколько снимков в разных проекциях. Это позволит врачу поставить наиболее точный диагноз.

Интерпретация рентген-снимков черепа

Четкость и скорость получения изображений во многом зависят от типа аппарата. В случае цифрового рентгена головы снимки могут быть выданы пациенту сразу после исследования, и предоставляются они чаще всего в электронном виде. На расшифровку результатов может потребоваться еще 15-30 минут в частной клинике, и от одного до трех дней – в государственной.В случае аналогового аппарата некоторое время потребуется на проявление изображений на пленке. Так что пациенту даже частной клиники придется немного подождать, при этом из-за меньшей четкости изображения точность диагноза будет ниже, чем в случае цифрового снимка.В заключении, или протоколе исследования, рентгенолог на основании расшифровки тонов и полутонов снимка оценивает форму костей черепа, а также их толщину и размеры, врач обращает внимание на сосудистый рисунок, состояние околоносовых пазух и черепных швов. Вот, например, фрагмент текста из протокола исследования: «…Содержимое околоносовых пазух в нижних отделах с верхним горизонтальным уровнем темнее содержимого орбит, что подтверждает наличие патологического процесса. Интенсивность затемнения – малая, лишь немного темнее орбит, что соответствует серозному экссудату…». Проще говоря: затемнение в околоносовых пазухах свидетельствует о наличии воспаления (это оказался синусит), а о его природе говорит интенсивность затемнения в сравнении с орбитами и расположение в отделе носа.

Опасен ли рентген головы?

При рентгенологическом исследовании головы доза облучения, которую получает пациент, небольшая – в среднем 0,12 мЗв (миллизивертов). Это – 4% от годовой нормы облучения человека от естественных источников радиации (она составляет около 3 мЗв в год). Примерно такую же дозу радиации вы получите в течение одного часа, отдыхая на пляже под летним солнцем. Однако проходить рентген-обследования все же не рекомендуется чаще 6-7 раз в год.Как говорят врачи, термин «предельно допустимая доза облучения» некорректен. Рентгеновское исследование проводится строго по показаниям, и его цель – обнаружить подчас смертельно опасное заболевание. И таких исследований врач назначает столько, сколько будет нужно, чтобы спасти жизнь человека, даже если придется превысить норму, записанную в медицинских справочниках. Когда нет другого выхода (например, требуется срочно диагностировать тяжелую травму головы), рентген, признаются врачи, назначают даже беременным женщинам. При этом очень тщательно экранируют (закрывают специальным фартуком) живот пациентки.

Особенности рентгена головы ребенка

Однако совсем по-другому «смотрят» на это исследование врачи, как только речь заходит о рентгене черепа ребенка. Показаниями к проведению данного исследования могут являться все те же симптомы, что и у взрослых. С той лишь разницей, что педиатр всегда ищет альтернативу рентгену: из-за небольших размеров тела дети получают большую дозу радиации, чем взрослые. Кроме того, все ткани и органы ребенка находятся в стадии активного роста, и воздействие радиации может сказаться на их развитии крайне отрицательно. Поэтому хороший специалист назначает рентген черепа лишь в том случае, когда другие методы диагностики, например, УЗИ бессильны, а на кону – жизнь ребенка. Проблема в том, что альтернативу рентгену черепа найти сложно. Это обусловлено очень сложной структурой самих костей черепной коробки. Так, не все патологии твердых структур можно распознать с помощью ультразвука. МРТ (магнитно-резонансная томография) же принципиально не подходит для исследования черепа.Самое частое показание для направления на рентгенографическое обследование детей: травмы головы, в том числе и у грудничков. И хотя облучение новорожденных крайне нежелательно, зачастую только рентген может выявить родовые травмы головы, несущие в себе еще большую угрозу жизни младенца.Если малышу делают рентгенографию, грудную клетку, живот и органы малого таза пациента защищают с особой тщательностью при помощи свинцовых «воротника» и «передника», не пропускающих опасное излучение.Кроме того, усложняется и сам процесс проведения процедуры. Лежать без движения для взрослого легко, а для ребенка – практически невозможно. Для решения этой задачи необходимо успокоить малыша, уложить его правильно и зафиксировать, чтобы с первого раза «просветить» нужную область. Может помочь присутствие в комнате родных ребенка, которые придержат кроху и успокоят его. Совсем маленьким детям непосредственно перед проведением исследования назначают прием снотворного или успокоительного.