Альвеолярный отросток нижней челюсти что это

Перелом альвеолярного отростка челюсти

Одна из самых распространенных травм челюстно-лицевой области — это перелом альвеолярного отростка. В МКБ 10 это повреждение выделено как отдельный диагноз. Повреждение обычно возникает вследствие механического воздействия. Травма может быть изолированной или сочетаться с повреждением гайморовой пазухи или челюстной дуги. Чаще встречается перелом альвеолярного отростка верхней челюсти, что обусловлено особенностями ее структуры и анатомическим положением.

Причины

Травма часто возникает у детей в момент смены зубов. Это обусловлено наличием в альвеолярном отростке фолликулов коренных зубов, что делает костную ткань более податливой.

Повреждение альвеолярного отростка может возникнуть при ударе в область верхней челюсти, падении с высоты, во время ДТП. В некоторых случаях даже незначительное усилие может привести к серьезным повреждениям.

К располагающим факторам относятся: остеопороз, остеомиелит, опухоли и кисты. У пациентов, имеющих такие поражения костной ткани, перелом может возникнуть спонтанно, при воздействии незначительного усилия. Пациенты, у которых отсутствуют моляры и премоляры, также находятся в зоне риска, поскольку нарушается распределение нагрузки при ударе.

Виды переломов альвеолярного отростка

Виды травматических повреждений:

Наиболее благоприятные переломы без смещения. При них в большинстве случаев удается восстановить челюсть полностью. Смещение образуется за счет механического воздействия, а также сокращения мышц, которые растягивают костные фрагменты в разных направлениях.

Клинические проявления

Первый признак перелома альвеолярного отростка — это резкая, выраженная боль. Обычно ее возникновение связано с механической травмой. Пациент не может полностью закрыть рот, осуществлять глотание и жевание. Прикус нарушен.

При осмотре обычно определяется гематома или разрыв мягких тканей в месте повреждения. Если перелом частичный, деформация может быть выражена незначительно. При полных переломах со смещением осколки кости могут выходить наружу, прорывая мягкие ткани.

Зубы в области травмы обычно подвижны, характерны их вывихи. В большинстве случаев наблюдается выраженное кровотечение.

Если травмирован ребенок, последствия могут быть неблагоприятными. При переломе альвеолярного отростка, в котором находились зачатки постоянных зубов, они погибают, поэтому единственным выходом в будущем будет протезирование.

Диагностика

На начальном этапе врач выслушает жалобы пациента, выяснит механизм травмы. Далее специалист переходит к осмотру, позволяющему получить много ценной информации. При тяжелых переломах со смещением диагноз удается поставить уже на этом этапе.

Подвижность отломков при полном переломе можно определить при пальпации. На основании этих данных можно предположить место и направление перелома.

Точная диагностика осуществляется на основе рентгенографического исследования. На снимке четко визуализируется линия перелома, направление смещения отломков. Более подробную информацию позволяет получить компьютерная томография. Эта методика дает возможность сделать снимки послойных срезов поврежденного участка, а также определить состояние мягких тканей и положение отломков относительно других анатомических структур.

При переломе в области альвеолы страдают зубы. Стоматолог должен определить, какие из них можно попытаться сохранить. С этой целью определяется жизнеспособность пульпы с помощью ЭОД. В сомнительных случаях исследование проводится повторно спустя 1-2 недели, пульпа может подвергнуться некрозу или восстановить жизнеспособность. На основании полученного результата определяется дальнейшая тактика.

Принципы лечения

Первое, что нужно сделать — провести обезболивание. В некоторых случаях болевой синдром настолько интенсивный, что может привести к развитию болевого шока. После купирования боли можно приступать к другим манипуляциям.

Если есть открытая рана, нужно произвести ее первичную хирургическую обработку, остановить кровотечение. В хорошей клинике эти манипуляции проведут качественно, что позволяет предотвратить возникновение гнойных процессов в будущем.

Проводят ревизию раны, убирают мелкие осколки, сглаживают острые фрагменты отломков. Если смещения нет, производят ушивание и наложение асептической повязки. При наличии смещения проводят репозицию, челюсть фиксируют металлической шиной, которая прикрепляется к зубам. Если зубы, которые могут удерживать конструкцию, отсутствуют, для шинирования изготавливают конструкцию из специального полимера.

Пациенту назначают обезболивающие препараты и антибактериальную терапию. Это позволяет предотвратить развитие осложнений. В процессе реабилитации нужно регулярно посещать стоматолога для контроля положения отломков и смены фиксирующих лигатур.

Лечение длится в среднем 8 недель. Если пациент обратился за стоматологической помощью не сразу, может сформироваться ложный сустав, развиться остеомиелит. Лечение таких случаев намного сложнее, чем при ранней репозиции, сроки восстановления увеличиваются.

Если альвеолярный отросток сильно поврежден, разрушены корни зубов, нарушены кровоснабжение и иннервация, то отломанный фрагмент с большой вероятностью будет отторгаться, зубы сохранить тоже не удастся.

Перелом альвеолярного отростка — тяжелая болезнь. Сломать челюсть легко, а лечить — долго и сложно. Если беда все же случилась, нужно немедленно обратиться к стоматологу. Чем раньше будет начато лечение, тем больше шансов на полное восстановление.

Расщепление альвеолярного гребня

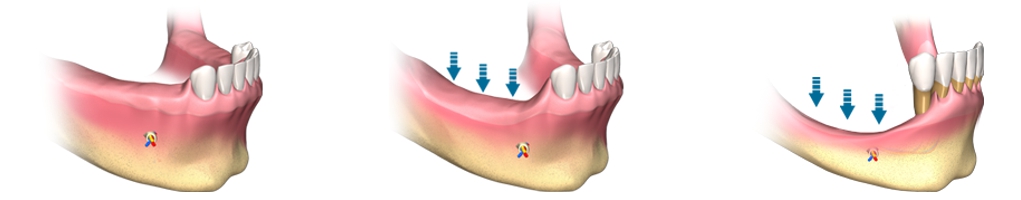

Установка классического импланта возможна только при достаточной высоте и толщине челюстной кости у пациента. В случае дефицита решить задачу помогает костная пластика. Один из методов — расщепление альвеолярного отростка, который позволяет увеличить размеры кости по ширине. Это обеспечивает надежную фиксацию импланта во рту.

О методе

Расширение альвеолярного отростка позволяет увеличить объем костной ткани по ширине (в среднем на 2 мм). При ней не нужно пересаживать костные блоки, которые фиксируются с наружной стороны кортикальной пластины. Остеоматериал добавляется внутрь отростка, за счет чего прорастает сосудами, происходит ускоренное образование новой костной ткани. В стоматологии применяется 2 методики:

Зачем нужна процедура

Альвеолярный отросток — базис для удержания имплантата в челюстной кости. Из-за отсутствия жевательной нагрузки кости постепенно истончаются и становятся более рыхлыми, уменьшаются в размерах. Это осложняет надежную фиксацию имплантата.

Имплантацию сложно сделать и при деформации челюстей. Ее провоцируют новообразования во рту, тяжелые инфекционные заболевания, травмы челюстно-лицевого аппарата.

Поэтому при атрофии и деформации костных структур перед имплантацией назначается костная пластика, в частности — расширение альвеолярного гребня методом расщепления.

Преимущества метода

Метод горизонтальной аугментации позволяет получить оптимальную толщину кости для вживления металлического импланта. Он считается малотравматичным по сравнению с другими видами костной пластики, так как не требует забора донорского материала.

Этот метод позволяет:

Условия для выполнения операции

Чтобы определить, можно или нет провести расширение гребня по горизонтали, врачи учитывают не только показания и запреты к ней. Должны выполняться следующие условия:

Возможна ли процедура вместе с имплантацией

Противопоказания

Основные противопоказания к процедуре:

К операции есть и относительные противопоказания. Пациенту может быть предложено вмешательство в отсроченном периоде. К списку ограничений относят:

Этапы

Перед операцией пациенту нужно пройти комплексную диагностику, выявить противопоказания.

Подготовительный этап включает:

Этапы расщепления альвеолярного гребня:

Отличия операции на верхней и нижней челюсти

Этапы операции для нижней и верхней челюсти не отличаются. Но во втором случае она проходит легче, так как кости на верхней челюсти пластичнее.

Недостающие ткани верхнего зубного ряда не всегда удается нарастить с помощью расщепления альвеолярного отростка. Процедуру назначается только для восстановления области фронтальных зубов. Участки челюсти в области жевательных зубов наращивают с помощью синус-лифтинга.

Альвеолярный отросток: что это, дефекты, атрофия, переломы, воспаления и лечение

Содержание

Верхняя и нижняя челюстная система имеет очень сложную анатомическую конструкцию. Костная структура характеризуется высокой зависимостью от эффективного кровоснабжения и необходимого питания для полноценного роста и развития. Полноценное функционирование костной системы напрямую связано с наличием всех элементов зубного ряда. Вследствие удаления или длительного отсутствия моляров развиваются различные патологические процессы альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти.

В соответствии с анатомическими особенностями и имеющимися патологиями производится коррекция или же аугментация, наращивание костной ткани для успешного проведения протезирования. Соответствующее пародонтологическое лечение дает возможность надежно зафиксировать имплантат в ротовой полости без риска возможных осложнений. Наращивание нередко производится с использованием костно-замещающих биоматериалов искусственного или натурального происхождения. Комплексный подход в диагностировании патологии и высокоэффективная методика лечения позволяет достичь нужного результата.

Что такое альвеолярный отросток?

Костная ткань, состоящая из базального слоя, губчатой ткани и кортикальной пластины, играет важную роль в надежной фиксации зубочелюстной системы. В результате каждодневной физической нагрузки она подвергается морфологическим и гистологическим изменениям. Под альвеолярным отростком (АО) подразумевается анатомическая часть, которая удерживает элементы зубного ряда верхней и нижней челюсти. Формируется он с момента прорезывания зубных единиц и атрофируется после их потери.

Отросток состоит из внутренней и наружной кортикальной пластины и губчатой костной ткани. Он пронизан небольшими канальцами, через которые проходят кровеносные сосуды и нервы. Анатомическое строение гребня имеет непарную симметричную структуру, лунки могут отличаться по форме, размерам в зависимости от размещения зубных единиц. В центре альвеолярного гребня расположены альвеолы, чаще всего они имеют конусовидную форму. В результате патологии или утраты элементов зубного ряда происходит значительное уменьшение объемов костной ткани, что потребует восстановления альвеолярного отростка для последующего проведения имплантации.

Строение альвеолярного гребня

С учетом анатомического строения выделяют следующие части:

Альвеолы, зубные лунки разграничиваются между собой специальными костными перегородками. В альвеолярной части присутствуют также межкорневые перегородки. При отсутствии функциональных нагрузок на гребневый участок начинает наблюдаться деформация альвеолярного отростка, изменение анатомического строения и его уменьшение. Развитие патологических процессов верхней и нижней челюсти нередко приводят к перелому альвеолярного отростка, что может требовать коррекции данной анатомической части.

Функции альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти

Состояние АО отражается на внешних данных человека. Развитие патологий нередко приводит не только к ухудшению работоспособности моляров и резцов, но также сказывается на анатомии лицевого скелета. С годами нарушается снабжение кислородом костной ткани, что приводит к различным дефектам альвеолярного отростка. В итоге это может стать причиной потери зубных единиц, развития травматических повреждений, пародонтоза, пародонтита и других стоматологических проблем.

Признаки патологий альвеолярного гребня

Кроме этого, может развиться гипертрофия альвеолярного отростка, выражающееся в увеличении объема костной ткани в связи с гистологическими изменениями. При внешнем осмотре и рентгенограмме может быть зафиксирована трещина гребня или же полное отделение костной ткани от фундаментальной черепной кости.

Причины атрофии альвеолярного отростка

Среди других причин развития патологических процессов могут быть хронические воспалительные процессы, фиброзный остит, который выражается в утончении костной структуры, или же опухоли альвеолярного отростка. Патология может быть связана и с наследственными факторами, генетической предрасположенностью. Во всех этих случаях требуется коррекция, незамедлительное вмешательство стоматолога-хирурга, так как ткань сама по себе не восстанавливается.

Диагностика заболеваний альвеолярного отростка

В целях правильного подбора терапевтической или хирургической методики лечения проводится соответствующий комплекс диагностических процедур: анализ крови, рентгенография. Дополнительно могут быть назначены МРТ, КТ верхней челюсти, биохимия. Последний анализ назначается если есть подозрения на нарушение обменных процессов в организме. В качестве диагностических процедур также назначают денситометрию, ортопантомограмму. Комплексная диагностика позволяет выстроить правильную тактику коррекции.

Лечение и восстановление альвеолярного отростка

Время реабилитации после хирургического вмешательства и резекции альвеолярного отростка может составлять несколько месяцев. После этого можно будет приступать к вживлению импланта. В каждом случае требуется проконсультироваться непосредственно со стоматологом. Он отследит динамику и определит состояние альвеолярного отростка, в котором была расщелина или повреждение.

Преимущества проведения костной пластики

Перед проведением коррекции альвеолярного отростка необходимо удостовериться в наличии противопоказаний, например отсутствии аллергической реакции на биоматериал и препараты. Стоматологическое лечение не проводится при онкологических и аутоиммунных заболеваниях, а также плохой свертываемости крови. В некоторых случаях хирургическое вмешательство может быть отсрочено к моменту устранения соответствующих заболеваний.

Рекомендации по реабилитации

Реабилитационный период направлен на восстановление функций пострадавшего участка. После оперативного вмешательства рекомендуется:

Дополнительно могут быть рекомендованы ротовые ванночки с использованием антисептических растворов и применение мягких зубных щеток для исключения риска повреждения прооперированного участка. При соблюдении рекомендаций отсутствуют риски возможных осложнений. Успешное восстановление зависит от уровня квалификации хирурга. В нашей клинике «АльфаДент» работают исключительно профессионалы, которые проходят курсы по повышению квалификации и регулярно совершенствуют свои навыки.

Стоимость пластики альвеолярного отростка

На конечную цену процедуры влияет тип и объем остеоматериала, используемая методика лечения и сложность. Точную стоимость мы готовы озвучить после осмотра. Для получения бесплатной консультации обратитесь к нам. Гарантируем качественное оказание стоматологических услуг.

Альвеолярный отросток нижней челюсти что это

Альвеолярная кость является одним из компонентов пародонта. Альвеолярные отростки верхней челюсти и альвеолярная часть нижней челюсти состоят из наружной и внутренней кортикальных пластинок и расположенной между ними губчатой кости. Пространство между трабекулами губчатой кости заполнено красным костным мозгом в детском и юношеском возрасте, который по мере старения организма у взрослых людей заменяется постепенно желтым. Костная ткань альвеол зубов имеет свои структурные особенности, определяемые спецификой функции тех или иных групп зубов, обеспечивающих откусывание или разжевывание пищи. Кортикальные пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти значительно тоньше, чем нижней. Толщина кортикальной пластинки варьирует на щечной и язычной сторонах. В области резцов и премоляров на щечной стороне зубов она значительно меньше, чем на язычной. В области моляров кортикальная пластинка тоньше с язычной стороны. На нижней челюсти толщина наружной компактной пластинки наибольшая с вестибулярной стороны в области моляров, наименьшая – в области клыков и резцов [1, 2, 3, 4, 7].

Губчатая кость состоит из ячеек, разделенных костными трабекулами, причем в нижней челюсти имеет место мелкоячеистое строение, в верхней – крупноячеистое. Микротвердость альвеолярной кости различна: фронтальные отделы имеют меньшую микротвердость, чем боковые отделы челюстей [4, 5, 6, 7].

Касаясь химического состава кости альвеолярных отростков, необходимо отметить содержание в ней 30–40 % органических веществ (преимущественно коллагена) и 60–70 % минеральных солей й воды. В нижней челюсти различен уровень минерализации костных структур. Наибольшая минерализация отмечена в теле челюсти, в меньшей степени – в основании альвеолярного отдела нижней челюсти. Наиболее низкие показатели минерализации характерны для остеонов или гаверсовой системы межзубной альвеолярной кости [4, 5, 6, 7].

Компактная пластинка и система соответственно ориентированных трабекул губчатого вещества кости составляют основу, воспринимающую и передающую нагрузку. Нижнечелюстная кость имеет большую жесткость, чем длинная трубчатая кость.

Нормальная функция костной ткани, интенсивность ее обновления определяются деятельностью клеточных элементов: остеобластов, остеокластов, остеоцитов. Механические свойства костной ткани, ее прочность и эластичность зависят от содержания коллагена. Челюстная кость, как и любая кость скелета, испытывает упругие деформации при механической нагрузке. При механической нагрузке на зубы в челюстной кости возникают двухфазные электрические потенциалы амплитудой 0,5–1,0 мВ, рассматриваемые как механо-электрические преобразователи или пьезоэлектрические сигналы. Электрические поля, образующиеся в результате пьезоэффекта, являются посредником между напряжением в кости, физико-химическими и клеточными процессами. Амплитуда нагрузочных потенциалов определяется величиной нагрузки на кость, степенью ее деформации, углом между направлением давления и осью симметрии нагруженного участка кости. При смещениях зуба в пределах его физиологической подвижности в альвеолярной кости возникает пьезосигнал величиной 0,8 мВ, максимальная амплитуда пьезосигнала может достигать 5,0 мВ [3, 4, 5, 6, 7].

Корни зубов фиксируются в углублениях челюсти – альвеолах. Различают 5 стенок альвеол – вестибулярную, язычную, медиальную, дистальную и дно. Линейные размеры альвеол короче длины соответствующего корня зуба, в связи с чем край альвеолы не достигает уровня эмалево-цементного соединения. Верхушка корня благодаря периодонту не прилежит плотно ко дну альвеолы [4, 5, 6, 7].

Кровоснабжение и иннервация альвеолярной кости

Челюстная кость обильно кровоснабжается из наружной сонной артерии и ее ветвей. Характерной особенностью кровоснабжения нижней челюсти является интенсивное коллатеральное кровообращение, которое может обеспечить пульсовой приток к ней крови на 50–70 %. Кроме того, нижняя челюсть имеет дополнительный источник питания через надкостницу из собственно жевательной мышцы, за счет которого она получает дополнительно около 20 % крови. Наличие ригидных стенок гаверсовых каналов препятствует быстрым изменениям просвета сосудов. Сосудистая система челюстей обеспечивает кровоснабжение заключенного в ней костного мозга за счет наличия широких синусоидов. Большой диаметр синусоидов способствует замедлению в них скорости кровотока, а тонкие стенки создают условия для обмена не только растворимых веществ, но и клеток крови – эритроцитов и лейкоцитов. Альвеолярная кость имеет большое количество анастомозов через надкостницу с периодонтом и слизистой Оболочкой. Капиллярная сеть в кости чрезвычайно интенсивна, что обусловливает малое диффузионное расстояние порядка 50 мкм между кровью и клетками костной ткани [4, 5, 6, 7].

Интенсивность кровотока в челюстных костях значительно выше, чем в других костях скелета. Например, во фронтальном отделе верхней челюсти кровоток составляет 12–13 мл/ /мин/ 100 г, в том же отделе нижней челюсти – 6–7 мл/ /мин/ 100 г. В других костях интенсивность кровотока колеблется в пределах 2–3 мл /мин/ 100 г. На рабочей стороне челюсти кровоток больше на 20–30 %.

Сосуды нижней и верхней челюсти, как и сосуды других областей, имеют выраженный базальный и нейрогенный сосудистый тонус. Тоническая импульсация к этим сосудам поступает от бульбарного сосудодвигательного центра по нервным волокнам, отходящим от верхнего шейного симпатического ганглия. Кроме того, не исключается возможность иннервации сосудов верхней челюсти парасимпатическими волокнами, на что указывает близкое расположение ядер тройничного нерва с гассеровым узлом [4, 5, 6, 7].

Средняя частота тонической импульсации в сосудосуживающих волокнах челюстно-лицевой области составляет 1 – 2 имп/с. Тоническая импульсация обеспечивает поддержание тонуса резистивных сосудов (мелких артерий и артериол), так как в сосудах челюстно-лицевой области преобладает нейрогенный тонус. Сосудосуживающие реакции резистивных сосудов челюстно-лицевой области и пульпы зуба обусловлены освобождением норадреналина и взаимодействием его с α-адренорецепторами сосудов. Взаимодействие медиатора с β-адренорецепторами приводит к их расширению. Следует отмстить, что наряду с α- и β-адренорецепторами в челюстных сосудах имеются и холинорецепторы, возбуждающиеся при взаимодействии с ацетилхолином и вызывающие расширение сосудов. Следует отметить, что холинергические нервные волокна могут относиться как к симпатическому, так и парасимпатическому отделам вегетативной нервной системы. Центрами парасимпатической иннервации сосудов головы и лица являются ядра черепных нервов, в частности VII (барабанная струна), IX (языкоглоточный нерв) и X (блуждающий нерв). В сосудах челюстно-лицевой области возможен и механизм ‘регуляции тонуса по типу аксон-рефлекса. Так, при стимуляции нижнечелюстного нерва, который в основном является афферентным, обнаружены вазомоторные эффекты, обусловленные антидромным проведением возбуждения [1, 2, 3, 4, 7].

Просвет сосудов челюстно-лицевой области и органов полости рта может изменяться и на фоне гуморальных воздействий катехоламинов. Так, в случае инфильтрационной или проводниковой анестезии, когда к раствору новокаина добавляют 0,1 %-ный раствор адреналина, возникает местный сосудосуживающий эффект. Не исключено, что высокая чувствительность сосудов челюстно-лицевой области к медиатору симпатической нервной системы обеспечивает и быстрое перераспределение кровотока с помощью артериовенозных шунтов при резких сменах температур, что играет защитную роль для тканей пародонта [4, 5, 6, 7].

Нервные окончания челюстной кости не реагируют на механическое раздражение каких-либо тканей полости рта. Общим чувствительным нервом для органов полости рта является тройничный нерв, его вторая и третья ветви (верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы). Основная масса волокон тройничного нерва – афферентные, обеспечивающие чувствительную иннервацию. В области верхушек зубов образуются нервные сплетения, от которых по питательным каналам альвеолярных отростков нервные волокна достигают альвеолы. Нервная ветвь делится в области верхушки зуба, и ее волокна направляются к пульпе зуба и периодонту вместе с кровеносными сосудами. В периодонте нервные волокна, образуют сплетения в прослойках рыхлой соединительной ткани. Конечные ветви идут параллельно оси зуба под небольшим наклоном к пучкам коллагеновых волокон. Наибольшее количество нервных окончаний имеется в тканях периодонта в области верхушки корня. Концевые окончания имеют вид клубочков и кустиков, относятся к категории барорецепторов, регулируют степень жевательного давления. В тканях пародонта обнаружены и немиелинизированные симпатические нервные волокна, обеспечивающие трофическую функцию [1, 2, 3, 4, 6, 7].

Пародонт как комплекс тесно связанных между собой тканей, окружающих и фиксирующих зубы, представляет собой эмбриологическое, физиологическое единство, что определяет не только однонаправленность функций, но и возможность одновременного вовлечения в патологический процесс различных компонентов пародонта [4, 5, 6, 7].

Атрофия альвеолярного отростка

Верхняя челюсть имеет довольно сложное анатомическое строение. Все костные структуры зависимы от кровоснабжения и отсутствия дефектов зубного ряда. В области проекции передних резцов находится альвеолярный отросток. Это особо уязвимая часть верхней челюсти, которая подвержена различным воспалительно-дистрофическим процессам. Одной из сложных патологий является атрофия альвеолярного отростка, которая приводит к грубым изменениям внешнего вида человека. В результате тяжелой дистрофии костной ткани страдает не только эстетика, но и появляются ощутимые проблемы со здоровьем организма. Однако уровень развития современной стоматологии позволяет полностью нивелировать проблемы с альвеолярным отростком и вернуть красоту лица.

Анатомия и функции альвеолярного отростка

Анатомически выделяют несколько участков альвеолярного отростка, которые рассмотрены ниже.

Главная функция альвеолярного отростка – участие в пережевывании пищи. Посредством этой костной части снижается нагрузка на верхние зубы, что облегчает процесс откусывания твердых продуктов. От состояния альвеолярного отростка зависят внешние данные человека. Любые патологические процессы в нем приводят к изменению формы и положения передних зубов, что отражается на строении лицевого скелета. Так как передняя часть сталкивается с серьезной пищевой агрессией, то отросток подвержен многим воспалительно-дистрофическим процессам.

Патология альвеолярного отростка и ее причины

Из-за особенностей своего месторасположения альвеолярный отросток подвержен изменениям всю человеческую жизнь. Главные проблемы начинаются в тот момент, когда нарушается снабжение кислородом костной ткани. Именно в этот период формируется атрофия, которая приводит к последующим негативным изменениям в организме пациента. Кроме того, анатомическая структура очень подвержена травмам и инфекционным процессам. Наиболее часто встречаются следующие патологические процессы в альвеолярном отростке:

Кроме того, гораздо реже встречаются расщелины, связанные с наследственными дефектами, а также гипоплазия или гипертрофия костной ткани генетического генеза. Все патологические процессы требуют коррекции, так как ткань альвеолярного отростка самостоятельно не восстанавливается.

Причины патологии костной ткани разнообразны. Начиная от генетической перестройки до влияния внешних факторов. Наиболее актуальны следующие патологические ситуации, ведущие к проблемам альвеолярного отростка:

Воспалительные и травматические процессы в альвеолярном отростке можно корригировать терапевтическими методиками. Наиболее серьезные проблемы возникают при атрофии, так как костная ткань самостоятельно не восстанавливается. Наиболее остро встает вопрос лечебной тактики после потери верхних зубов. Так как нарушается кровоснабжение и отсутствует давление со стороны соседних резцов, то атрофические процессы протекают очень быстро. Это приводит к выраженному эстетическому дефекту, а в дальнейшем возможно развитие даже злокачественной метаплазии. Поэтому атрофия альвеолярного отростка должна быть своевременно диагностирована и приняты радикальные меры по ее устранению.

Клиническая картина атрофии альвеолярного отростка

Даже в начальных стадиях атрофического процесса появляются первые симптомы неблагополучия. По мере прогрессирования патологии клиническая картина разворачивается, что, несомненно, замечает и сам пациент. Наиболее типичные симптомы можно представить так:

Главная проблема, которая довольно быстро возникает у пациента – выраженный эстетический дефект. Даже в тот момент, когда клинические симптомы еще слабо развиты, четко прослеживается изменение прикуса и увеличение межзубной щели в переднем сегменте верхней челюсти. В результате резко страдает эстетика – теряется очарование улыбки, изменяется прикус, появляется нижняя прогнатия. В случаях, когда пациент не обращается за медицинской помощью, атрофия нарастает очень быстрыми темпами, что приводит к тяжелому недостатку костной ткани. Итогом становится невозможность имплантации без предварительного наращивания костной массы.

Атрофия альвеолярного отростка – это хронический процесс, имеющий четкую стадийность. Проблема может появиться в любом возрасте, так как риск потерять передние зубы существует у каждого человека. Поэтому важно обращаться за медицинской помощью в самые ранние сроки, чтобы выраженность атрофических процессов была небольшой. Ниже рассмотрены основные стадии патологии альвеолярного отростка.

Течение атрофического процесса пошаговое. Прежде чем наступят резкие изменения, имеется довольно большой временной промежуток для восстановления эстетического недостатка. Тяжелая атрофия возникает лишь в тех ситуациях, когда пациент долго не обращается за медицинской помощью.

Диагностика патологии верхней челюсти

Даже обычный внешний осмотр сразу дает представление о патологическом процессе и его стадии. Однако для определения лечебной тактики важно установить точную причину атрофии и ее степень. Для этого используется набор диагностических обследований:

После диагностики становится очевидной причина атрофии альвеолярного отростка. Это помогает наметить четкую стратегию исправления эстетического недостатка. Однако при диагностике сахарного диабета требуется обязательная коррекция гликемии, чтобы в процессе лечения атрофии альвеолярного отростка не возникли осложнения.

Основные лечебные мероприятия

Главный вопрос, который возникает при определении тактики лечения, состоит в наличии достаточного количества костной ткани. Чем выраженнее атрофия, тем дольше и сложнее хирургические манипуляции. Но перед началом специфического лечения необходимо обязательно санировать ротовую полость. Эта несложная процедура позволит значительно уменьшить риск бактериальных осложнений в перспективе. Итогом лечения становится полное нивелирование эстетического дефекта. Ниже рассмотрены основные способы коррекции атрофических изменений.

Выбор методики устранения атрофии альвеолярного отростка зависит от исходного состояния костной ткани. Чем раньше пациент обращается в клинику за квалифицированной медицинской помощью, тем проще и быстрее восстановить привлекательность и красоту внешнего облика. Возможности современных стоматологических клиник позволяют устранить любые проблемы с альвеолярным отростком.