Ангиомиолипома левого надпочечника что такое

Ангиомиолипома почки

Ангиомиолипома почки (другое название — гамартома) — это доброкачественная опухоль почки. Женщины болеют чаще мужчин в 4 раза, проявления встречаются в среднем и старшем возрасте. По статистике — это одно из самых часто встречающихся новообразований почек.

Опухоль образуется жировой тканью, гладкими мышцами, эпителием и кровеносными сосудами. Гамартомы встречаются и в других органах, в том числе гипоталамусе, легких и коже. В почках встречается именно ангиомиолипома, в которой превалирует мышечная ткань и сосуды. Опасность ангиомиолипомы почки в том, что ткани растут неравномерно, могут перерождаться, сосуды могут образовывать аневризмы, которые склонны к разрыву.

Причины возникновения и формы ангиомиолипомы почки

Достоверные причины возникновения ангиолипомы неизвестны. Продолжаются дискуссии о том, является ли изолированная ангиомиолипома врожденной или приобретается в течение жизни. Доказан аутосомно-доминантный тип наследования таких опухолей, когда мутантный ген передается по мужской линии.

Приобретенная опухоль может быть связана с гормональной перестройкой во время беременности, развитием других типов опухолей (особенно сосудистых и соединительнотканных). Ангиомиолипома также может развиваться при различных поражениях почек — от травм до хронических воспалений.

Известны две формы заболевания:

Строение ангиомиолипомы может быть типичным и атипичным: при типичном присутствуют все типы тканей (жировая, мышечная ткань, эпителий, сосуды), а при атипичном отсутствует жировая. Выясняется это только при гистологическом исследовании пунктата или удаленного при операции препарата.

Симптоматика ангиолипомы

Проявления заболевания зависят от размера: до 4 см в диаметре опухоль ведет себя бессимптомно. Однако и при увеличении ангиомиолипома почки может долго не проявлять себя. Так, у 80% обследованных обнаруживаются образования размером 5 см, а у 18% — 10 см, найденные случайно при исследовании почек по другому поводу.

Размер в 4-5 см считается предельно безопасным, поскольку у подавляющего большинства людей никаких симптомов при этом нет. В дальнейшем опухоли требуется больше кислорода. Мышечная ткань формируется быстрее сосудов, которые не успевают за ростом мышц.

В итоге сосуды растягиваются, нагрузка на них в разы увеличивается. В стенках сосудов образуются участки истончения и аневризмы, которые легко рвутся. К тому же сама структура сосудистой стенки в опухоли редко бывает нормальной. Кровоизлияния – наиболее частые осложнения таких опухолей.

Ангиомиолипома почки может проявлять себя таким признаками:

При разрыве сосуда и кровотечении развивается картина геморрагического шока, появляется острая боль в пояснице, видимая кровь в моче, прощупывается увеличивающееся уплотнение в области почки. Если кровь излилась в брюшную полость, формируется картина «острого живота».

К осложнениям заболевания относятся также сдавление соседних органов, некроз тканей опухоли, сосудистый тромбоз и раковое перерождение. Иногда опухоль остается доброкачественной, но образуются мелкие узелки в соседних органах, часто в печени.

Диагностика ангиолипомы

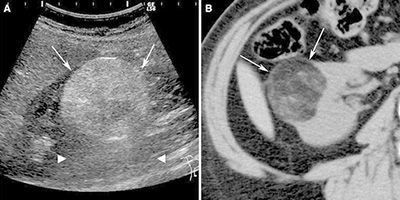

На начальной стадии формирования ангиомиолипома обнаруживается случайно на УЗИ или при рентгенологическом исследовании. При болях в пояснице различной интенсивности проводится инструментальная диагностика, которая быстро устанавливает патологию. Обязательно назначается лабораторное исследование мочи и крови. В моче обнаруживается микро- или макрогематурия.

Чаще всего опухоль обнаруживается на УЗИ в виде округлого изолированного участка сниженной эхогенности. Типичное расположение, округлая форма и однородность говорят в пользу того, что это ангиомиолипома. Небольшие изолированные опухоли чаще обнаруживаются в правой почке. Поражение левой почки бывает реже.

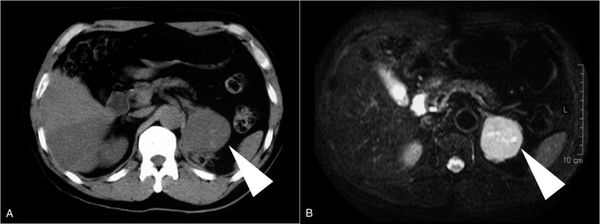

Второй по информативности метод обследования — мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с контрастированием. Это мультисрезовое исследование, которое позволяет изучить структуру почки в режиме реального времени. При МСКТ можно хорошо оценить кровоснабжение почки, кровоток в опухоли.

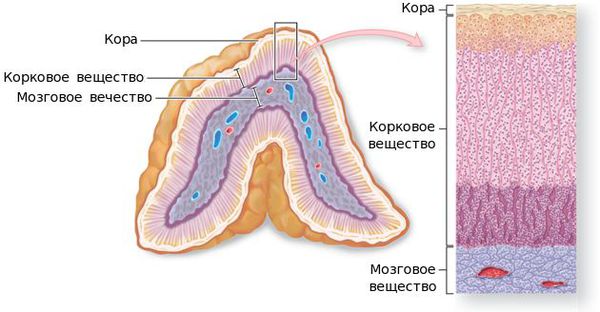

Также для диагностики применяется МР-томография, при которой лучше видны мозговое и корковое вещество почки. Эти методы взаимно дополняют друг друга. Кроме того, при МРТ не используется рентгеновское излучение, что важно для некоторых категорий пациентов.

Ультразвуковая ангиография (дуплексное сканирование почечных артерий) используется для визуализации сосудов. Если исследование обнаруживает опухоль в виде клубка сосудов, то на мониторе четко прослеживаются изменения сосудистой стенки, расширения, сужения и другие образования.

При подозрении на ангиомиолипому может быть выполнена биопсия ткани опухоли, которая проводится под ультразвуковым контролем или во время эндоскопической операции. Гистологическое исследование позволяет уточнить диагноз.

Методы исследования подбирает лечащий врач в зависимости от особенностей конкретного случая.

Ангиолипома почки

Ангиолипома почки – это опухолевое образование неясной этиологии преимущественно доброкачественного характера. Крайне редко наблюдается инвазивный рост в сосуды или прорастание капсулы органа. Обычно протекает бессимптомно. При размерах более 4 сантиметров возможны боли в пояснице, гематурия, обнаружение при пальпации, при неоплазии более 5 см существует риск самопроизвольного разрыва с развитием забрюшинного кровотечения и клинической картиной «острого живота». Диагностика производится посредством УЗИ, МСКТ, МРТ, рентгеноконтрастной ангиографии, биопсии с гистологическим исследованием тканей. При бессимптомных формах лечение ограничивается наблюдением, по показаниям проводят хирургическое удаление.

МКБ-10

Общие сведения

Ангиолипома почки представляет собой доброкачественную опухоль, включающую в себя сосуды, жировую ткань и некоторое количество гладкомышечных клеток. Последнее обстоятельство стало основанием для синонимического названия данного образования – ангиомиолипома. Является достаточно распространенным опухолевым поражением выделительной системы, однако точные статистические данные неизвестны по причине большого количества бессимптомных форм патологии.

Опухоль намного чаще поражает женщин, нежели мужчин, доля последних среди зарегистрированных больных составляет около 20%. Может выявляться в любом возрасте, но чаще всего пациентами являются взрослые люди 40-50 лет и старше. Точно неизвестно, связано ли это с поздним возникновением образования или с его медленным ростом и запоздалым обнаружением.

Причины

Этиология ангиолипомы почки остается невыясненной, достоверно даже неизвестно, имеет ли она врожденный или приобретенный характер. Удалось установить взаимосвязь между развитием опухоли и некоторыми генетическими заболеваниями (туберозный склероз), однако клиническое течение этих форм значительно отличается от спорадических образований. На основании многолетнего изучения множества больных было предложено несколько возможных механизмов развития ангиолипомы и теорий относительно причин ее возникновения:

В научной среде существует общепризнанное мнение относительно основных факторов риска возникновения данной опухоли, в число которых входит женский пол, беременность, климактерический период, гормональные сбои, повышенный уровень женских половых гормонов у мужчин. Сочетание этих обстоятельств с воспалительными или метаболическими поражениями органов выделительной системы значительно увеличивает вероятность развития доброкачественного новообразования.

Патогенез

Патогенез ангиолипомы почки изучен немного лучше причин, вызывающих ее развитие, но и в отношении этого процесса имеется немало «белых пятен». Предполагается формирование опухоли из периваскулярных эпителиоидных клеток, окружающих кровеносные сосуды почек. Ее рост имеет экспансивный характер – образование давит на окружающие структуры органов выделения и деформирует их. При незначительных размерах (до 30-40 мм) это не отражается на функциях выделительной системы, поэтому не проявляется субъективными и клиническими симптомами. Появление признаков инвазивного роста (прорастание сосудов с развитием тромбоза, выход за пределы почечной капсулы) говорит об озлокачествлении новообразования. Очень редко следствием этого могут быть метастазы в регионарные лимфатические узлы.

Увеличение ангиолипомы свыше 40-50 мм приводит к сдавлению нервных стволов, из-за чего возникает болевой синдром. Опухолевые сосуды несостоятельны и часто повреждаются, кровь из них попадает сначала в чашечно-лоханочную систему почки, а оттуда в мочу, приводя к развитию гематурии. При значительных размерах новообразования в случае механических нагрузок (резкие движения, поднятие тяжестей) может произойти разрыв опухоли с возникновением кровотечения. Состояние сопровождается выраженной анемией, сильными опоясывающими болями в животе, ригидностью мышц брюшного пресса и требует срочного хирургического вмешательства.

Классификация

Широкая распространенность патологии на фоне мало выясненных причин ее развития стала поводом для разработки многочисленных систем классификации – на основе чувствительности к гормонам, наличия инвазивного роста, возраста появления и других критериев. Ни одна из перечисленных систем не получила широкого и общепризнанного распространения, так как они обладают массой недостатков. В современной урологии используют только одну классификацию ангиолипомы почки, где за основу взят известный этиологический фактор ее развития:

Симптомы ангиолипомы почки

Из-за отсутствия болевых рецепторов в паренхиме почки для заболевания характерно преимущественно бессимптомное течение. Известны случаи артериальной гипертензии почечного генеза у больных с небольшими по размерам новообразованиями, но она может быть обусловлена другими механизмами. Явная симптоматика появляется в тот момент, когда опухоль начинает оказывать давление на капсулу почки, снабженную нервными окончаниями. Это проявляется длительными тянущими болями в пояснице, поначалу без определенной иррадиации в какую-либо сторону. По мере прогрессирования ангиолипомы почки боль концентрируется на стороне пораженного органа.

Одновременно с болевым синдромом возникает гематурия, которая сначала определяется только при лабораторном изучении мочи, а затем становится видна невооруженным глазом. Длительное течение заболевания приводит к развитию анемии и гипоальбуминемии. Иногда наблюдается затруднение оттока мочи вследствие блокировки участком ангиомиолипомы с развитием почечной колики. Резкое усиление боли, ее распространение на всю область живота, бледность и тахикардия являются признаками разрыва новообразования и забрюшинного кровотечения. При таких симптомах больного необходимо срочно доставить стационар для оказания хирургической помощи.

Продолжительность течения патологии велика – бессимптомная стадия может занимать много лет, длиться вплоть до смерти больного по естественным причинам. Период от появления первых болезненных ощущений до возникновения макрогематурии также занимает много месяцев и даже лет. Медленное прогрессирование и незначительность проявлений ангиомиолипомы, с одной стороны, позволяют назначать длительное наблюдение вместо хирургического лечения, а с другой – приводят к позднему обращению больных к специалисту.

Осложнения

Самым частым осложнением ангиолипомы почки является разрыв опухоли – неоплазия богата сосудами с хрупкими стенками, поэтому их повреждение приводит к обильным, долго не останавливающимся кровотечениям. Кровоизлияние происходит в забрюшинное пространство или (реже) в ЧЛС, проявляется гематурией, грозит развитием шока в результате кровопотери и раздражения брюшины. Редкой формой отдаленного осложнения патологии является малигнизация опухоли – она приобретает инвазивный характер роста и способность к метастазированию. В результате прорастания стенки венозных сосудов возможна их эмболия и нарушения кровообращения в почках.

Диагностика

Определением наличия новообразования и его типа занимается врач-уролог в тесной кооперации с онкологом. Часто ангиолипома почки выявляется случайно в ходе профилактического ультразвукового исследования или других диагностических манипуляций, при которых оценивается структура органов выделения. Для уточнения характера образования, его размеров, локализации, взаимоотношений с окружающими тканями используется целый ряд методик:

Базовые клинические анализы (исследование крови, мочи, измерение артериального давления, оценка функциональной активности почек) играют второстепенную роль в диагностике патологии. При бессимптомном наличии ангиолипомы почки эти исследования практически не указывают на заболевание. В случае выраженных размеров опухоли в ОАМ обнаруживается гематурия и протеинурия, анализ крови выявляет железодефицитную анемию. Биохимия крови может подтверждать наличие гипоальбуминемии.

Лечение ангиолипомы почки

При размерах ангиомиолипомы мерее 40-50 миллиметров, отсутствии выраженной анемии и гематурии лечение не назначается – рекомендуется только наблюдение у уролога или нефролога один раз в полгода с проведением профилактического УЗИ. Показано соблюдение оптимального питьевого режима, снижение нагрузки на выделительную систему, при наличии сопутствующих заболеваний почек – их правильное полноценное лечение. Если ангиолипома почки имеет значительные размеры или становится причиной нарушений (боли, анемия) – назначается хирургическое удаление новообразования. Тип и объем операции зависят от ряда факторов:

Методика хирургического лечения может видоизменяться в зависимости от размеров ангиолипомы, наличия сопутствующих нарушений, состояния больного. Срочная жизнеспасающая операция по остановке забрюшинного кровотечения на фоне разрыва опухоли также часто сопровождается ее удалением. В редких случаях метастазирования в лимфатические узлы удалению подвергаются и они. Консервативных методов лечения ангиомиолипом почек не существует.

Прогноз и профилактика

Ангиолипома почки характеризуется благоприятным прогнозом из-за своего крайне медленного развития и доброкачественного характера роста. Назначенное после выявления опухоли и подтверждения ее типа наблюдение у нефролога позволяет своевременно обнаружить любые негативные изменения в течении патологии. Благодаря этому хирургическое устранение осуществляется вовремя, до развития тяжелых осложнений. По статистике, оперативное лечение требуется менее трети пациентов от всех наблюдаемых по этому поводу у специалиста. У остальных больных новообразование ничем не проявляет себя на протяжении всей жизни.

Что такое опухоль надпочечника? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Хитарьян А. Г., флеболога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

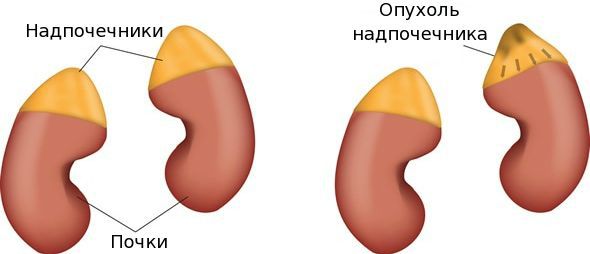

Опухоль надпочечников — это патологический рост ткани надпочечников (коркового или мозгового слоя), в составе которой возникли изменившиеся клетки, ставшие атипичными в плане дифференцировки, характера роста и продукции гормонов. [1]

Распространенность патологии различна, т. к. зависит от вида опухоли. Адренокортикальный рак встречается в 1-2 случаях на один миллион человек. Достоверной статистической информации по распространённости доброкачественных опухолей в настоящее время нет.

Заболеванию подвержены все возрастно-половые группы населения, но пик заболеваемости приходится на 30-40 лет. Имеются лишь небольшие различия в частоте встречаемости андростером: у женщин они возникают в 2-3 раза чаще.

Этиология опухолевого роста изучена не до конца, поэтому единого мнения о причинах его возникновения нет. Однако выделяют несколько теорий возникновения и развития опухоли:

Зная причину появления опухолевых клеток в конкретном случае, можно определиться с тактикой лечения и основами профилактики заболевания.

Симптомы опухоли надпочечника

Доброкачественные новообразования зачастую клинически не вызывают никакой симптоматики, так как они не продуцируют гормонов и имеют малый размер.

Злокачественные опухоли проявляются симптоматикой, характерной для злокачественной опухоли любой другой локализации:

Наибольший интерес представляют гормонально-активные опухоли, так как в клиническом течении, диагностике и тактике лечения они значительно отличаются от злокачественных опухолей, которые в любом случае подлежат хирургическому лечению.

Альдостерома — опухоль, развивающаяся в клубочковом слое коры надпочечников. Её причиной является повышение гормона альдостерона.

В клиническом течении данной опухоли можно выделить три основных синдрома:

Кортикостерома — новообразование, возникающее в мозговом слое надпочечников. При её развитии в крови повышается концентрация стероидных гормонов.

Один из главных признаков человека с такой опухолью — ожирение по центральному типу, округление лица и багровые полосы на животе.

Также заболевание проявляется:

У всех пациентов с кортикостеромой может возникнуть остеопороз.

Андростерома — новообразование надпочечников, которое сопровождается увеличением количества мужского полового гормона андрогена.

При возникновении опухоли в раннем возрасте у мальчиков происходит раннее формирование вторичных половых признаков, увеличение полового члена, мускулатуры, огрубение голоса, но при этом наблюдается атрофия яичек.

Девочки развиваются по мужскому типу: гипертрофия клитора, гирсутизм (избыточный волосяной покров кожи), повышенная мышечная масса.

Независимо от пола возникает угревая сыпь.

При возникновении опухоли у взрослых женщин симптоматика сходна с вышеописанным проявлением заболевания у девочек, а у взрослых мужчин симптомы могут быть неявно выражены.

Феохромоцитома — опухоль, развивающаяся из клеток центральной части надпочечников, которая продуцирует гормоны, приводящие к повышению давления в крови. Она проявляется:

Часто АД нормализуется довольно резко и сопровождается обильным мочеиспусканием.

Инциденталома — гормонально-неактивная опухоль, как правило, небольших размеров. Клинически не проявляется и является случайной находкой при проведении визуализирующих методов исследования по причинам, несвязанным с поражением надпочечников. [4]

Патогенез опухоли надпочечника

Патогенез заболевания довольно сложен. Он зависит от многих причин: морфологической структуры, темпа роста, гистологического строения, и других факторов. Но вне зависимости от природы этиологического фактора в ткани надпочечников появляется атипичная клетка. Она может образоваться там в процессе эмбрионального развития либо трансформироваться из нормальной в опухолевую под воздействием онкогенов (вирусов, радиоактивного излучения, химических канцерогенов и других), тем самым нарушая процессы деления, дифференцировки и роста клетки. Эта атипичная клетка начинает делиться и не подвергается аппоптозу — запрограммированной гибели клеток. Со временем количество атипичных клеток становится настолько большим, что возникает симптоматика того или иного вида опухоли.

При гормонально-активной опухоли происходит гиперпродукция того или иного гормона и, как следствие, увеличивается эффект от воздействия этих гормонов. Такое влияние гормонов на организм вызывает соответствующую клиническую симптоматику. В случае, если опухоль не продуцирует никакого гормона, то патогенез будет связан с избыточным ростом ткани и сдавлением соседних структур надпочечника или других органов. [5]

Понимать патогенез опухолей очень важно, так как зная его можно проводить патогенетическую терапию, которая не так эффективна, как этиологическая, но, в свою очередь, лучше симптоматической и является в настоящее время единственным оптимальным методом консервативного лечения.

Классификация и стадии развития опухоли надпочечника

По локализации новообразования надпочечников делятся на:

Опухоли коры надпочечников встречаются достаточно редко по отношению к опухолям мозгового слоя.

Новообразования надпочечников делятся на:

Также можно разделить опухоли на:

Первичные опухоли делятся на гормонально-неактивные (инциденталомы) и гормонально-активные, т. е. те, которые производят какой-либо гормон. Инциденталомы чаще доброкачественны (липома, фиброма, миома) и одинаково встречаются в любых возрастно-половых группах. Довольно редко они могут быть злокачественными (меланома, тератома, пирогенный рак).

Не стоит забывать и о том, что гормонально-активные опухоли также могут быть злокачественными. Например, феохромоцитома в 10% носит злокачественный характер, андростерома — в половине случаев, альдостерома — до 5% случаев. [7]

Осложнения опухоли надпочечника

Самыми грозными осложнениями доброкачественных гормон-неактивных опухолей является их трансформация в злокачественные. Зачастую это происходит при достаточно позднем обращении и запоздалой диагностике.

В случае поздней диагностики злокачественных опухолей могут возникнуть метастазы, которые усложняют процесс лечения, так как обнаружить все метастазы довольно сложно, а удалить ещё сложнее. Самые частые органы-мишени, куда происходит метастазирование злокачественного новообразования надпочечника — это лёгкие, печень и кости.

Феохромоцитома может осложниться нарушением мозгового кровообращения (инсультом), сердечного кровообращения (инфарктом), аритмией и острой почечной недостаточностью. Поэтому не стоит забывать, что длительное и частое повышение артериального давления влечёт за собой ремоделирование (перестройку) сердца и возникновение кардиологической патологии (например, сердечной недостаточности).

Самым грозным осложнением является катехоламиновый криз, который проявляется внезапным подъёмом артериального давления до 300 мм рт.ст. продолжительностью до 30 минут, головокружением, тремором, потливостью и внезапно оканчивается, после чего происходит обильное мочеиспускание. Его могут вызвать механические факторы (даже пальпация врача при исследовании), стресс, и другие. Купируется криз в/в введением альфа-адреноблокаторов (фентоламина) или нитратами.

гипергликемическая кома. Также из-за постоянного повышения сахара у больных происходят изменения в сосудах и чувствительных нервных волокнах.

Постоянное воздействие повышенного количества гормонов на клетки приводит к их необратимым изменениям. [7] [8] [9]

Диагностика опухоли надпочечника

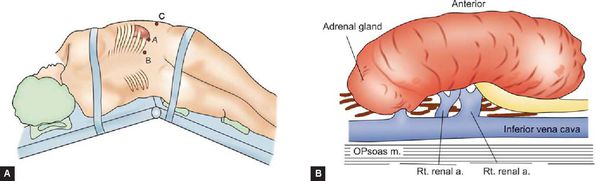

В настоящее время существует множество методов диагностики заболеваний надпочечников, благодаря которым можно определить наличие опухоли. В этом нам помогают магнитно-резонансная и компьютерная томография, ультразвуковое исследование и радионуклеидная сцинтиграфия. [9] Такие визуализирующие методы позволяют понять, где расположена опухоль, определить её размеры и отношение к другим органам. Также МРТ, КТ и УЗИ являются основополагающими методами для определения хирургической тактики лечения, так как врач ещё до начала операции с их помощью уточняется объём вмешательства, операбельность, возможные осложнения и подобирается необходимое оборудование.

При феохромоцитоме определяют содержание продуктов обмена катехоламинов:

Существует множество иных способов диагностики опухоли, таких как катетеризация вен надпочечников, определение уровня гормонов в крови, оттекающей от надпочечника и другие. Но они являются более сложными методами обследования, которые необходимо проводить по строгим показаниям в сложных клинических ситуациях. [10]

К сожалению, несмотря на большое многообразие способов инструментальных и лабораторных методов диагностики, всё же опухоли надпочечника остаются случайной находкой в ходе обследования. Поэтому первостепенную роль в диагностике играют такие рутинные методы, как исследование общего анализа и биохимии крови, общего анализа мочи, а также физикальное обследование. Это связано с тем, что все они позволяют врачу заподозрить какую-либо патологию, а все вышеописанные методы подтверждают наличие заболевания.

Лечение опухоли надпочечника

Подход к лечению опухоли надпочечников является комплексным:

Это позволяет влиять на все звенья патогенеза заболевания.

Стоит отметить, что лучевая и химиотерапия имеют много осложнений, так как действуют не только на опухолевые, но и на здоровые клетки. Однако существует такой современный метод, как адъювантная химиотеапия, которая накапливает химиопрепарат именно в зоне патологического разрастания ткани.

Медикаментозную терапию проводят тогда, когда есть противопоказания к операции. Также этот метод лечения применяется в качестве временной предоперационной терапии для коррекции нарушений гемодинамики и электролитного дисбаланса.

Радикальным является только хирургическое лечение. Оно имеет меньшее число осложнений по сравнению с таргетной и лучевой терапией.

Оперативное лечение при доброкачественных опухолях выполняется в объёме адреналэктомии (удаления надпочечника). [12] При злокачественных опухолях производят адреналэктомию и удаление местных лимфоузлов.

Перед операцией возможно проведение химиотерапии для уменьшения количества атипичных клеток, а значит и размера опухоли.

После удаления новообразования пациент находится под наблюдением у онколога и врача-эндокринолога, так как возможно ему потребуется заместительная терапия. В случае, если удалены оба надпочечника, то заместительная терапия назначается в 100% случаев.

Восстановление пациента после удаления надпочечника по поводу доброкачественных операций происходит в течение 1-2 месяцев. При удалении обоих надпочечников реабилитация длится немного дольше и сопровождается пожизненной заместительной гормонотерапией.

Сроки восстановления после удаления злокачественной опухоли зависят от размеров опухоли, поражения соседних органов, наличия метастазов и сопровождается послеоперационной лучевой и химиотерапией на протяжении не более двух лет.

Отдельные сложности имеются в оперативном лечении феохромоцитомы: манипуляции с надпочечником могут вызвать криз и нарушение гемодинамики во время операции, поэтому такие пациентам проводится тщательная предоперационная подготовка и мониторинг гемодинамики во время операции. В случае возникновения криза его купируют назначением фентоламина и нитратов. [13]

Все обозначенные главные принципы и аспекты лечения опухоли надпочечников не являются универсальными, так как каждый отдельный вид опухоли лечится по своим точным стандартам и клиническим рекомендациям, принятыми ведущими врачами-исследователями и Научно Исследовательскими Институтами. Поэтому следует понимать, что при появлении каких-либо жалоб важно обратиться за медицинской помощью к специалисту, а не заниматься самолечением.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при опухолевых поражениях надпочечников зависит от вида опухоли, её стадии и гистологического строения. Он может быть как благоприятным, так и неблагоприятным.

Так, при феохромоцитоме прогноз благоприятный, в 10-15% случаев сохраняется повышенное артериальное давление, учащённое сердцебиение, но всё это довольно легко поддаётся медикаментозной корректировке. Даже при феохромобластоме прогноз относительно благоприятный, если не выявлено отдалённых метастазов.

При удалении альдостеромы в 75-80% случаев так же, как и при феохромоцитоме, симптоматика, связанная с повышением артериального давления, регрессирует, а в тех случаях, если она не проходит, то её коррегируют антигипертензивной терапией.

При удалении кортикостеромы уменьшается и исчезает избыточное оволосенение (гирсутизм), но если опухоль удалена в раннем возрасте, то может возникнуть задержка в развитии.

Прогноз при злокачественных опухолях зависит от величины распространения опухолевой ткани в надпочечнике и метастазирования раковых клеток в организме, так как адреналэктомия технически выполняется, но обнаружить и удалить отдалённые метастазы довольно проблематично. [14]

Нельзя с абсолютной точностью и уверенностью прогнозировать результаты лечения и вероятность осложнений. Это зависит от множества факторов, в том числе и от реакции организма на оперативное лечение, лучевую и химиотерапию.

Так как этиология опухолевого поражения надпочечников неоднозначна, профилактика патологии состоит из соблюдения принципов здорового образа жизни. Главным образом необходимо избегать избыточного воздействия на организм факторов, провоцирующих возникновение опухоли — ионизирующего излучения и химических канцерогенов.

Не стоит забывать, что питание тоже является неотъемлемой частью профилактики, так как именно в еде содержится большое число канцерогенов (например, копчености или большинство консервантов, усилителей вкуса и многое другое, обнаруживаемое на полках в современных магазинах).

Также важно профилактировать вероятное рецидивирование и осложнения после оперативного лечения. Пациентам, перенёсшим удаление надпочечника, необходимо находиться под наблюдением врача-эндокринолога, который в зависимости от того, осталась ли симптоматика или нет, назначает медикаментозную терапию. Осмотры производятся каждые полгода.

Пациентам после удаления надпочечника необходимо:

После адреналэктомии пациентам необходимо более тщательно коррегировать терапию гипертонической болезни в том случае, если она первичная. Также это необходимо выполнять и пациентам с ишемической болезнью сердца. [15]