Анкерная траншея что такое

Секретная «миссия» грунтового анкера

Устройство грунтового анкера

Технический термин «анкер» в переводе с немецкого языка означает якорь. Первые упоминания о грунтовых анкерах появились 30 лет тому назад, когда известная американская компания Foresight Products LLC получила заказ на закрепление плавающих платформ по добыче нефти. Чтобы решить поставленную задачу, инженеры разработали систему специальных якорей, надежно удерживающие массивный корпус платформы на дне океана. Результат оказался настолько успешный, что идею якоря перенесли с океана на землю, вследствие чего и появился грунтовый анкер.

Грунтовый анкер – это крепежное изделие, закрепленное в прочном несущем основании (грунте), обеспечивающее передачу растягивающих усилий от закрепляемых конструктивных элементов непосредственно на прочное грунтовое основание.

Составные элементы грунтового анкера:

Более подробная информация об остальных устройствах земляных анкеров содержится в техническом документе ведомственных норм ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров».

Виды грунтовых анкеров

Выполнение строительно-монтажных работ в глубоких котлованах массивных объектов городских районов с плотной застройкой, связано с риском обрушения почвы под основаниями фундаментов и осыпания стенок котлованов. Чтобы максимально защитить несущее основание нового дома и не допустить развития разрушительных деформаций соседних существующих зданий, приходится устанавливать сдерживающую вертикальную опалубку. Конструкция изготавливается из отдельных досок или металлических щитов с жестким распределительным поясом по всей площади котлована. Понятно, что такие классические методы защиты значительно увеличивают бюджет строительства и намного отодвигают сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Технология укрепления несущего основания грунтовыми анкерами эффективно решает проблему не только обрушения стенок котлована, но и позволяет надежно укрепить фундаментные основания соседних построек.

Классификация типов грунтовых анкеров проводится по следующим направлениям:

Среди большого количества видов грунтовых анкеров к самым надежным и прогрессивным относятся инъекционные анкеры с предварительным напряжением оголовка.

Основная функция грунтовых анкеров состоит в передаче выдергивающих усилий и нагрузок от здания и сооружения непосредственно на прочное основание.

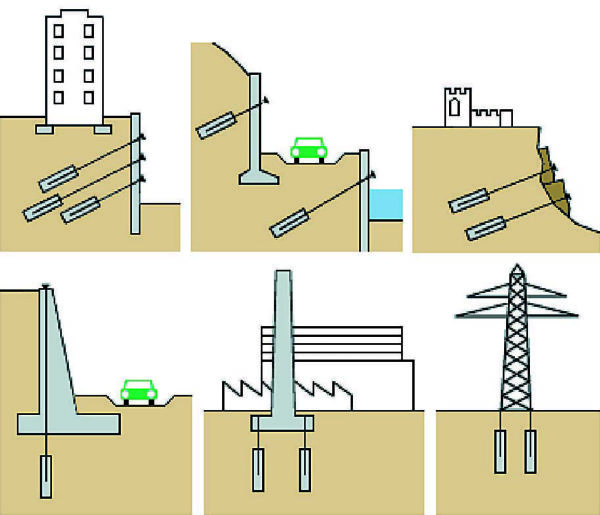

Область применения

Выбор анкерных свай и область применения во многом зависит от нагрузочных усилий, действующих на анкер и от категории грунтов, на которые будет передаваться вся нагрузка. Понятно, что для установки анкерных тяжей не подходят просадочные, сильносжимающиеся грунты, а также илистые, торфяные почвы. В зоне риска находится также глинистый грунт с повышенной пластичностью.

В строительстве анкерными сваями закрепляют стены подземных сооружений, земляные откосы и вертикальные стенки глубоких котлованов.

Применение грунтовых анкерных тяжей в условиях малых нагрузочных усилий:

Использование земляных анкерных устройств в зоне действием средних усилий:

Область применения грунтовых анкеров в условиях действия сильных опрокидывающих усилий и нагрузок:

Установка грунтовой анкерной микросваи в прочное грунтовое основание снимает все риски развития разрушительных деформаций в закрепляемых конструкциях и их выдергиванию из почвы.

Принципы расчета

Главная цель расчета грунтовых анкерных тяжей заключается в определении несущей способности, при которых устройство будет эффективно работать в условиях постоянных выдергивающих и опрокидывающих нагрузок. Искомая величина — длина анкера, во многом зависит от грунтового массива, в котором будет закреплена корневая часть анкера. В расчете в обязательном порядке учитывается параметры общей устойчивости закрепляемых анкерами конструкций и сооружений.

Несущая способность грунтовых анкеров зависит от их способности эффективно работать под действием выдергивающих нагрузок.

Отечественными и зарубежными проектировщиками разработано множество методик расчета основных параметров грунтовых анкеров. Надо понимать, что любая расчетная методика позволяет ориентировочно определять несущую способность грунтовых анкерных тяжей. На практике уточнение полученных результатов производится пробными испытаниями.

Таблица расчетов по различным методикам определения несущей способности земляных анкеров:

Перед тем, как выполнять расчет несущей способности необходимо собрать пакет исходных данных:

Установка анкерных креплений в грунтовом массиве исключает проведение большого объема земляных работ и не наносит ущерб экологии.

Технология устройства

Пример установки анкерных тяжей.

Способ установки грунтовых анкеров зависит от их конструкции и назначения. В строительной практике чаще всего используются две разновидности грунтовых анкеров:

Технологические процессы установки перечисленных тяжей различаются, поэтому предлагаем более детально рассмотреть способы их установки.

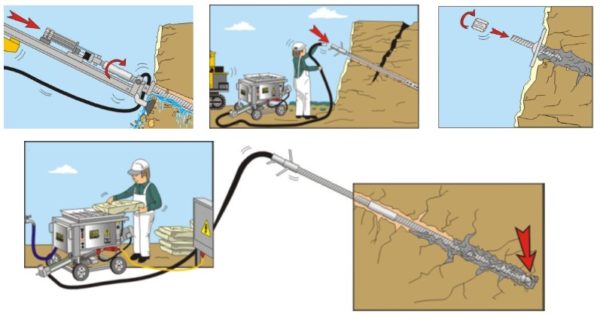

Буроинъекционные грунтовые анкеры

Анкерные тяжи, устанавливаемые буро-инъекционным способом, применяют для закрепления грунтовых массивов и конструкций, работающих в условиях постоянно действующих растягивающих и изгибающих усилий. Если рассматривать грунтовые анкеры с теории сопромата и строительной механики, нужно отметить, что в зонах закрепления тяжи подвергаются растягивающим или сжимающим нагрузкам, а также изгибающим моментам.

Примером могут служить:

Неправильный расчет несущей способности грунтового анкера вызывает развитие необратимых деформаций, вплоть до выдергивания крепления и опрокидывания конструкции.

Буроинъекционные анкеры состоят из следующих разборных элементов:

На выбор типа буровой коронки влияет тип грунтового основания и диаметр бурильного стержня.

Составные части буроинъекционного анкера.

Процесс установки производится в следующей последовательности:

Сам анкер, в заполненной цементной смесью скважине, выполняет функцию армирующего элемента.

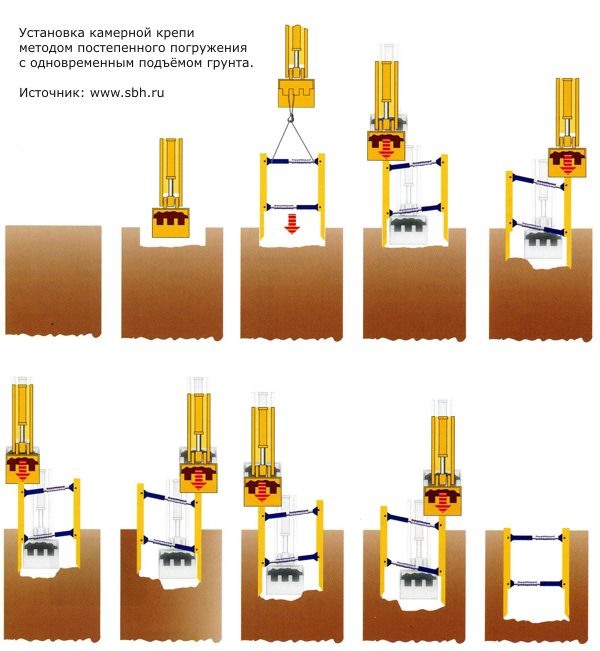

Самораскрывающиеся грунтовые тяжи

Основное назначение грунтовых тяжей с самораскрывающим якорем состоит в восприятия растягивающих нагрузок. Погружение анкеров в грунтовое основание осуществляют ударным или вибрационным способом.

Все виды грунтовых самораскрывающихся анкеров устанавливаются по следующему принципу

Грунтовые тяжи с самораскрывающимися опорными пластинами применяются в качестве фиксирующих растяжек для фиксации мачтовых элементов, стенок котлованов, укрепления фундаментных стен и перекрытия, инженерных коммуникаций, крон деревьев и других конструкций.

Примеры применения этой популярной группы анкеров:

Закрепление стенок котлованов профилированными стальными листами самораскрывающимися анкерами.

Защита подвальной части здания.

Фиксация мачты высоковольтной линии электропередач.

Фиксация надземных трубопроводов от смещения по горизонтали.

Установка закрепляющих растяжек больших деревьев.

Детальное описание процессов установки всех типов грунтовых тяжей содержится в техническом документе «ГОСТ Р. 57355-2016/EN 1537:2014 Анкеры грунтовые. Правила производства работ».

Применение грунтовых анкерных тяжей в качестве качественных и мощных крепежных элементов дает ощутимую экономию материальных и финансовых ресурсов, обеспечивают надежность и прочность закрепляемой конструкции.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Ограждение котлована. Выбор типа и проектирование

Устройство котлованов в естественных откосах

Проектирование откосов выполняют при устройстве котлованов, возводимых открытым способом, в тех ситуациях, когда возможность устройства откоса не исключается стесненностью площадки строительства. Устройство откосов целесообразно, если уровень подземных вод значительно ниже уровня дна котлована. С увеличением глубины котлована (ориентировочно с 5-6 м) объем разрабатываемого грунта становится таким, что дешевле использовать консольное крепление стенок. Следует помнить, что зона влияния (измеряетсяот нижней границы откоса) при устройстве котлована в естественных откосах составляет 4Hk, где Hk – это глубина котлована.

Когда котлован в откосах частично не укладывается в границы участка, целесообразно комбинировать откосы со шпунтовым креплением.

Ограждение котлована из отдельных элементов

Вторым по простоте и экономичности (после откосов) решением является ограждения из отдельных элементов: металлических труб, двутавров, свай и т.д.

Такое ограждение работает как гибкая подпорная стена. Ограждение удерживает грунт, сопротивляясь сдвигу и опрокидыванию за счет заделки в грунтовый массив.

Устойчивость грунта между вертикальными несущими элементами обеспечивается за счет забирки из деревянных досок. В некоторых случаях в качестве забирки используют набрызг-бетонное покрытие.

Глубина заделки такого ограждения в грунтовый массив находится в пределах от (1-2,5) глубин котлована. При глубине котлована до 5-6,5м ограждение может работать по консольной схеме. При большей глубине следует предусматривать конструкции крепления.

Ограждения котлована из отдельных элементов имеет следующие ограничения на применение:

Крепление откосов котлована

При осуществлении земляных работ следует укреплять стенки котлованов под фундамент здания. Это делается для того, чтобы грунт не осыпался. Нередко стенки упрочняются щитами на распорках. Но происходит это не всегда.

Как осуществляется крепление земляных стенок котлована в разных случаях, следует разобраться.

Разновидности котлованов

В зависимости от того, какой вид основания выбирается при сооружении здания, определяется вид выемки и ее габариты. Есть точные критерии деления котлованов на разновидности. Это:

Обустройство выемок с вертикальными стенами без их укрепления может осуществляться при глубине разработки:

Во всех остальных случаях стенки рва упрочняются. Делается это сразу же после выработки котлована. Определяя, как можно приклеить или прикрепить доску к земляной стене, специалисты сверяются со СНиПами (строительные нормы и правила).

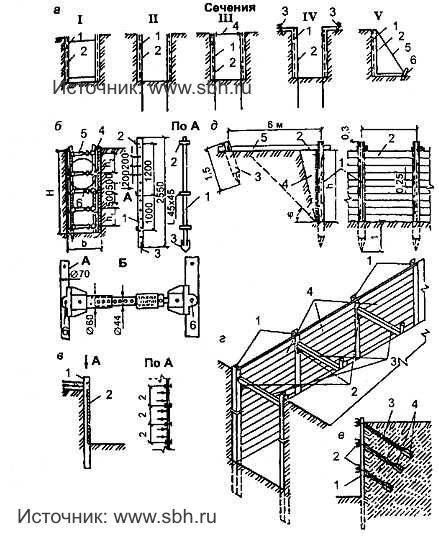

Обустройство системы распорок в котловане

В некоторых случаях, особенно если котлован глубокий и вырыт в ненадежном грунте, шпунтовое ограждение оказывается непрочным. Оно не способно выдержать давление. Тогда используют два способа укрепления ограды.

Первым из них является распорная система:

Однако система распорок значительно сужает пространство внутри рва. Сильно нагруженные конструкции мешают работать строителям. Из-за этого падает производительность труда, и удлиняются сроки ввода здания в строй. Поэтому распорная система укрепления стенок выемки часто заменяется анкерным аналогом.

Устройство анкеров-якорей в грунте

Упрочнение стенок котлована шпунтами с анкерами или нагелями гораздо надежнее. При этом выдергивающую нагрузку от грунтового массива на себя принимают стальные стержни (анкеры или нагели).

Крепление котлована нагелями чуть более трудоемкое и лишь немного сложнее обустройства распорок. Однако при его использовании:

Нагельное крепление стенок котлована производится таким образом:

Шпунтовое укрепление стенок

На сыпучих и плавучих почвах укрепление стен выемок осуществляется шпунтовым рядом. Это сплошная конструкция из деревянных планок и маячных свай. Согласно разработкам Мосинжпроекта, рамное крепление котлованов одновременно является и оградой при водоотведении от объекта.

Шпунтовый ряд делается так:

Технологии закрепления грунтов

Вертикальные стенки котлованов обязательно упрочняются в неплотных и насыщенных влагой грунтах. Эта процедура не только защищает их от осыпания, но и пресекает подвижки почвы под массой соседствующих строений.

Крепление стенок котлованов и траншей по СНиП №3.02.0/87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» осуществляется благодаря двум технологиям:

При шпунтировании применяется ограждение выемки из металлического проката. Это могут быть:

Конструкции из железобетона могут представлять собой:

Заглубление ограждения производится по длине рва строго по технологической карте.

Расчет объема котлована и вывоз грунта

При расчётах выемки грунта следует учитывать его разрыхление при копании. Плотность слежавшейся почвы уменьшается при ее рытье спецтехникой и перемещении в самосвал.

Исходя из типа грунта, при расчетах используется уточняющий коэффициент 20-25%.

Как нужно устанавливать распорки

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) крепление откосов котлована осуществляется щитами и распорками, размещаемыми по его длине:

Щиты из дерева или металла

Щиты, укрепляющие стены выемки, могут быть сделаны из дерева либо стали.

У распорок инвентарного крепежа есть резьбовые части. Прокручивая винты на них, возможно делать трубы длиннее и прижимать стойки к щитам.

Немного о том, как производится разборка креплений вертикальных стенок котлована. Для этого достаточно ослабить винты на распорках и снять их с рамного элемента.

При расчете крепления стенок котлованов и траншей досками следует учесть, что инвентарный металлический крепеж стоит больше, чем изделия из дерева. Однако он окупается благодаря неоднократному использованию.

Забивка маячных свай

При монтаже шпунтового ограждения самая трудоемкая часть работы — это заглубление свай. Когда ров небольшой либо крепеж забивается в легкую почву, то оптимальный вариант — использовать простое оборудование. Например, копр-треножник.

Работает тренога так:

При малом объеме работ задействуют простейшие треноги из дерева или стали, с ручными лебедками и молотом весом от 200 до 1000 кг.

Механические копры

Если необходимо забить большое количество свай, то применяются механизированные копры. К ним относятся пневматические и дизельные агрегаты. Работают они по одному принципу: для удара используется сила давления сжатого воздуха либо свободного падения бабы.

Используя механический копр, за несколько минут возможно заглубить сваю на 5-7 м. Это убыстряет монтаж шпунтовых рядов.

Противоэрозионный мат, геомат

Что такое геомат?

Легкий, гибкий геомат является альтернативой массивным бетонным, каменным или

асфальтовым конструкциям.

Использование геоматов позволяет за счет укрепления корневой системы обеспечить долговременную противоэрозионную защиту берегов рек, откосов и склонов, дамб, поверхностей, находящихся в области наводнений.

Геоматы – эффективное решение для укрепления склонов

Геоматы используются для защиты склонов (откосов) от эрозионных процессов и восстановления плодородного слоя и растительного покрова, а также защиты берегов водотоков с низкой эрозионной активностью. Благодаря ворсистой лицевой поверхности и значительному количеству пустот (более 90%) геоматы аккумулируют на себе частички грунта и препятствуют эрозии поверхностного слоя почвы. Аккумуляция частиц грунта способствует росту растительности, прорастающей сквозь него, что придает укрепленному откосу естественный вид.

Геоматы препятствуют смыванию верхнего слоя почвы до того времени, как на нем будет восстановлен растительный покров.

Структура материала

Трехмерный, богатый пустотами полипропиленовый (реже полиамидный) противоэрозионный мат.

Структура геомата уменьшает скорость течения ветра и воды. При развитии растительного покрова геомат укрепляет корневую систему и тем самым обеспечивает противоэрозионную защиту.

Схема укрепления сухих откосов

Анкерная траншея (4) служит для фиксации геомата (1) в верхней и нижней частях склонов (откосов). Имеет конусообразную форму. Ширина основания – 200 мм, глубина траншеи – 300 мм. В основании траншеи расположен металлический нагель, фиксирующий слой геомата.

Схема укрепления подтапливаемых откосов

Подтапливаемые откосы (берега водоемов, ручьев, рек) укрепляется с помощью геоматов, при чем в качестве засыпного слоя может быть гравий/щебень (фракция 3-20 и 20-40) – вар.1); либо каменная наброска (вар.2) до уровня высоких вод (УВВ).

Технология укладки геоматов

Анкерная траншея что такое

Таблица 11.2 РАСЧЕТНАЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КРУТИЗНА ОТКОСОВ

Таблица 11.3 ДОПУСТИМАЯ КРУТИЗНА ОТКОСА В ОБВОДНЁННЫХ ГРУНТАХ

Однако не всегда имеется возможность отрывки котлована или траншей с наклонными откосами необходимой крутизны, чтобы обеспечить их устойчивость. Такое, в частности, может быть при отрывке выемок в стеснённых условиях городской застройки и тогда приходится их отрывать с вертикальными откосами.

Для предотвращения обрушения вертикальных стенок необходимо устраивать их временное крепление. При этом необходимо иметь в виду, что без креплений вертикальных стенок траншей и котлованов, расположенных выше УГВ, допускается при глубине их не более, м:

| в песчаных и крупнообломочных грунтах | 1,0 |

| в супесях | 1,25 |

| в суглинках и глинах (кроме очень прочных) | 1,5 |

| в очень прочных суглинках и глинах | 2,0 |

Статья подготовлена и представлена в цифровом виде компанией «SBH COTPAHC»

Способы и конструкции креплений вертикальных стенок котлованов и траншей зависят от их глубины и размеров, физических и гидрогеологических свойств грунтов, наличия динамических нагрузок у краёв выемки (от машин и механизмов) и принятых способов последующих работ (монтажа строительных конструкций, труб и т.п.).

В зависимости от конструктивного решения различают крепления следующих типов: распорные, консольные, консольно-распорные, консольно-анкерные, подкосные (рис. 11.2, а). Тип крепления выбирают в зависимости от назначения и размеров выемки, свойств грунтов, величины притока грунтовых вод и условий производства работ.

По характеру конструктивного исполнения и степени оборачиваемости крепление может быть инвентарным и стационарным (из отдельных элементов), сплошным или с прозорами.

Распорные крепления наиболее распространены. Они применяются для траншей глубиной до 3 м и состоят из щитов (сплошных или с прозорами), стоек (или прогонов), раздвижных винтовых распорок или рам. На рис. 11.2, б приведён инвентарный вариант исполнения крепления. Такое крепление состоит из деревянных щитов 2 х 0,5 м, вертикально соединённых брусьев 80 х 150 мм, металлических стоек из труб диаметром 70 мм с отверстиями для крепления разжимных телескопических распорок. Крепление стен производят сразу же после отрывки траншеи.

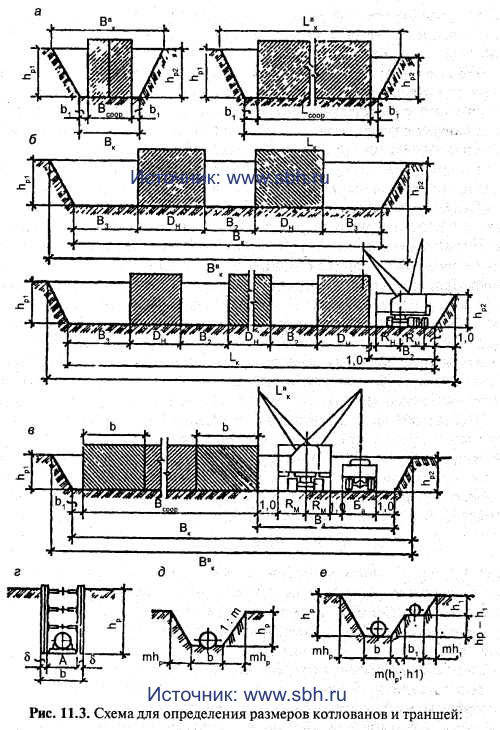

| рис. 11.2 Крепление вертикальных стен выемок: Абзац добавлен компанией SBH COTPAHC и не являлся частью оригинала. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ. B 3 = 1 * 2 + 2R м = 2(1 + R м ), B к = B соор + b 1 + B 4 ; L к = L соор + 2l 1 ; B к в = B к + 2mH; L к в = 2mH. Размеры траншей. Наименьшую ширину траншеи по дну B тр.min (согласно СНиПу) следует принимать в зависимости от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки (табл. 11.4). Таблица 11.4 НАИМЕНЬШАЯ ШИРИНА ТРАНШЕИ ПО ДНУ | ||

| Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре D труб, м до 0,7 D + 0,3, | ||

| Отдельными трубами при наружном диаметре D, м до 0,5 от 0,5 до 1,6 от 1,6 до 3,5 | 4. ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. Объём котлована Vк прямоугольной формы с откосами (рис. 11.4, а) определяют по формуле опрокинутой усечённой пирамиды (призматоида): V к = H/6*(F 1 + F 2 + 4F ср ), Таблица 11.5 ДОПУСТИМЫЕ НЕДОБОРЫ ГРУНТА ПО ДНУ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ Для определения объёмов траншей продольный профиль траншеи делят на участки с одинаковыми уклонами, подсчитывают объёмы грунта для каждого из них и затем суммируют. V тр = B тр (H 1 + H 2 )L/2 или V тр = (F 1 + F 2 )L/2, Таблица 11.6 ТАБЛИЦА ПОДСЧЁТА ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕИ С НАКЛОННЫМИ ОТКОСАМИ Объём земляных работ на каждом участке в графе 8 определяют путём умножения данных графы 6 на данные графы 7 и затем их суммируют.

|