Антимикробная резистентность что это такое

Антибиотикорезистентность: аргументы и факты

Устойчивость к антимикробным препаратам создает угрозу для проведения эффективной профилактики и лечения постоянно возрастающего числа инфекций. Все более необходимым становится рациональное использование имеющихся антимикробных препаратов с учетом спектра их активности и профиля антибиотикорезистентности основных возбудителей. В связи с этим чрезвычайно актуально проведение научных и общественных мероприятий, направленных на обсуждение целого ряда вопросов, касающихся распространенности бактериальных инфекций, трудностей микробиологической диагностики, текущей ситуации с антибиотикорезистентностью и перспектив использования разных классов антимикробных препаратов при лечении инфекций различной локализации.

За последние 100 лет врачам удалось справиться со многими болезнями и значительно увеличить среднюю продолжительность жизни людей. Ряд открытий и изобретений в области медицины по праву можно отнести к числу наиболее значимых в прошлом столетии. Примерами могут служить появление первых кровезаменителей и расшифровка ДНК. Но, по мнению многих экспертов, именно изобретение пенициллина, внедрение его в клиническую практику и последующее бурное развитие антимикробной терапии (АМТ) сыграли наиболее существенную роль в увеличении продолжительности жизни людей в XX веке. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без антимикробных препаратов (АМП), помогающих бороться с большинством инфекционных заболеваний [1].

Вместе с тем, в настоящее время во всем мире наблюдается совершенно объективный процесс глобальный рост антибиотикорезистентности микроорганизмов к АМП. Проблема резистентности во многом обусловлена широким и часто нерациональным использованием данных препаратов. Инфекции, вызванные резистентными штаммами микроорганизмов, характеризуются более тяжелым течением, чаще требуют госпитализации больного, увеличивают продолжительность пребывания его в стационаре, предполагают применение комбинированной АМТ с использованием резервных препаратов. Все это приводит к увеличению затрат на лечение, ухудшает прогноз для здоровья и жизни пациентов, а также создает условия для возникновения эпидемий. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США ежегодно не менее 2 миллонов человек инфицируются бактериями, устойчивыми к антибиотикам, из которых примерно 23 тысячи умирают вследствие этих инфекций [2,3].

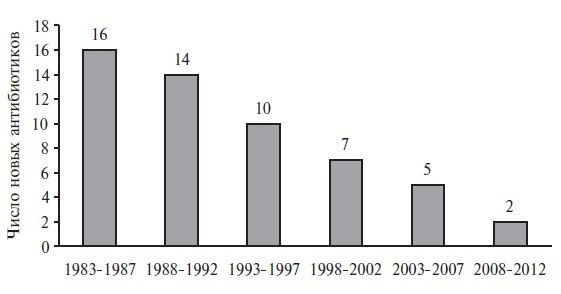

Несмотря на значительный прогресс в медицине, интенсивность разработки новых АМП за последние 30 лет значительно снизилась. Американское общество по борьбе с инфекционными болезнями в 2004 году сообщило, что за период 1998–2002 гг. количество одобренных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) новых антибиотиков уменьшилось на 56% по сравнению с периодом 1983–1987 г.

Во втором квартале 2014 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет об антибиотикорезистентности в мире. Это один из первых детальных докладов за последние 30 лет, касающийся столь актуальной глобальной проблемы. В нем проанализированы данные из 114 стран, в том числе России, на основании которых сделан вывод о том, что резистентность к антибиотикам на сегодняшний день отмечается уже во всех странах независимо от уровня их благосостояния и экономического развития. Российская Федерация в 2014 году со своей стороны стала инициатором подписания документа, в котором закреплено, что оценка ситуации с антибиотикорезистентностью в стране является национальным приоритетом. Сложившаяся ситуация имеет большое социально-экономическое значениеи рассматривается как угроза национальной безопасности. При неэффективности стартовой терапии клиницисты вынуждены использовать альтернативные АМП, которые часто характеризуются более высокой стоимостью и худшим профилем безопасности.

Все более необходимым становится рациональное использование имеющихся АМП с учетом спектра их активности и профиля антибиотикорезистентности основных возбудителей. В связи с этим чрезвычайно актуально проведение научных и общественных мероприятий, направленных на обсуждение целого ряда вопросов, касающихся распространенности бактериальных инфекций, трудностей микробиологической диагностики, текущей ситуации с антибиотикорезистентностью и перспектив использования разных классов АМП при лечении инфекций различной локализации [3,4].

Проблема антибиотикорезистентности

Значение проблемы антибиотикорезистентности подтверждается многими исследованиями. Согласно данным, опубликованным в 2014 году, при сохраняющихся темпах роста антибиотикорезистентности суммарные потери общемирового ВВП к 2050 году составят более 100 триллионов долларов, а количество случаев преждевременной смерти людей в два раза превысит численность населения России [5].

Монорезистентные организмы становятся полирезистентными, а затем и панрезистентными. Появилось понятие так называемых “проблемных” микроорганизмов, среди которых особенно часто, особенно в условиях стационара, где широко применяются АМП и дезинфектанты, встречаются штаммы, резистентные к тем или иным (ко всем известным) АМП. К таким микроорганизмам относятся Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., ряд штаммов бактерий семейства Enterobacteriaceae.

Одной из наиболее важных причин сложившейся ситуации является доступность АМП населению во многих странах мира и высокая частота самолечения, которое очень часто является неадекватным. Так, по данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, около 40% европейцев уверены в том, что антибиотики эффективны при простуде и гриппе.

Свой вклад в усугубление проблемы, к сожалению, вносят и врачи. Недостаточная осведомленность клиницистов относительно правил рациональной АМТ, а иногда и неспособность устоять перед настойчивыми просьбами пациентов и их родителей приводят к неоправданному или неадекватному назначению АМП. Отсутствие просветительской работы с пациентами, в частности о необходимости завершения полного курса АМТ, становится причиной досрочного прекращения лечения. Все это способствует формированию и распространению устойчивых штаммов микроорганизмов.

Многими экспертами не раз уже отмечено, что хотя генерические препараты являются важным инструментом снижения общих затрат здравоохранения, по целому ряду из них отсутствуют адекватные исследования эффективности и безопасности по сравнению с оригинальными препаратами. Несколько исследований, проведенных в Российской Федерации, продемонстрировали наличие более низких концентраций активных субстанций в ряде “псевдогенериков”, что потенциально может приводить не только к снижению эффективности терапииу конкретного пациента, но и более быстрому росту резистентности к целому классу антибиотиков. В настоящее время рассматривается возможность внесения поправок к Федеральному закону №61. Согласно предложенным поправкам для регистрации новых генериков необходимо будет проводить исследование биоэквивалентности регистрируемого генерика по сравнению с оригинальным препаратом, а не любым уже зарегистрированным генериком.

Одной из основных проблем получения достоверных данных в бактериологических лабораториях России является недостаточно хорошее оснащение. Использование нестандартизированных сред и дисков с антибиотиками приводит к получению ложных результатов. В связи с этим значительное количество данных о чувствительности различных микроорганизмов к АМП не может быть использовано для проведения рациональной эмпирической АМТ. Следует также с осторожностью относиться к публикациям в отечественных и зарубежных источниках, в которых отсутствует информация о методах определения чувствительности и критериях интерпретации результатов. Необходимо помнить о том, что данные, полученные в зарубежных странах, могут существенно отличаться от российских, поэтому их нельзя использовать для выбора АМП.

Ситуацию также усугубляет недостаточный контроль за использованием АМП в ветеринарии и сельском хозяйстве. Применение антибиотиков в животноводстве в качестве добавки в корм для скота в малых дозах для стимулирования роста является общепринятой практикой во многих промышленно развитых странах и, как известно, приводит к повышению уровня резистентности микроорганизмов. Сельскохозяйственные животные могут служить резервуаром антибиотикорезистентных бактерий Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecium (VRE) [7,8].

В настоящее время учитывая потенциальное развитие антибиотикорезистентности, АМП теряют коммерческую привлекательность, что находит подтверждение в отрицательной динамике появления новых системных антибиотиков (рис. 1).

Сдерживание распространения антибиотикорезистентности

Антибиотики на сегодняшний день являются одной из самых часто применяющихся групп лекарственных средств. По данным Ассоциации международных фармацевтических производителей и ГК Ремедиум в 2014 году системные антибиотики в России занимали 4-е место в структуре амбулаторных и 2-е место в структуре госпитальных продаж готовых лекарственных средств.

В настоящее время во всем мире идет поиск альтернативных подходов к терапии инфекционных заболеваний. Одним из перспективных направлений в борьбе с инфекциями является применение бактериофагов и их компонентов. Бактериофаги природных штаммов и искусственно синтезированные генетически модифицированные фаги с новыми свойствами инфицируют и обезвреживают бактериальные клетки. Фаголизины – это ферменты, которые используются бактериофагами для разрушения клеточной стенки бактерий. Ожидается, что препараты на основе бактериофагов и фаголизинов позволят справиться с устойчивыми к АМП микроорганизмами, однако эти препараты появятся не ранее 2022-2023 гг. Параллельно с этим идет разработка препаратов на основе антибактериальных пептидов и вакцин для лечения инфекций, вызванных C. difficile, S. aureus, P. aeruginosa [9].

В последние годы резко возросла поддержка со стороны органов исполнительной и законодательной власти, а также Министерства здравоохранения Российской Федерации исследований, направленных на сдерживание антибиотикорезистентности. Так, например, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) и Федеральный научно-методический центр мониторинга резистентности к антимикробным препаратам активно занимаются разработкой страте гических направлений по данной проблеме.

На международный уровень обсуждение данной проблемы вышло на рубеже веков. В 2001 году ВОЗ опубликовала Глобальную стратегию по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам, а в 2016 году вопрос борьбы с растущей угрозой антибиотикорезистентности был вынесен на повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Входящие в ООН государства в совместном заявлении обязались разработать национальные планы мер по противодействию устойчивости микроорганизмов к АМП. Это подразумевает усиление мониторинга лекарственноустойчивых инфекций и контроля за применением АМП в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве, а также укрепление международного сотрудничества и финансирования. Также члены организации взяли на себя обязательства ужесточить законодательное регулирование применения АМП, заниматься поиском рационального их использования (улучшение диагностики инфекций с учетом их чувствительности к препаратам) и широко внедрять меры профилактики инфекционных заболеваний (вакцинация, очистка воды, санитария, должный уровень гигиены в стационарах и на фермах) [10].

Еще одним знаменательным событием 2016 года стало подписание ведущими международными фармацевтическими, диагностическими и биотехнологическими компаниями совместной декларации о принятии всеобъемлющих мер против инфекций, устойчивых к лекарственной терапии. Декларация была оглашена на Всемирном экономическом форуме в г. Давосе и подписана на сегодняшний день почти 100 фармацевтическими компаниями. Представители индустрии призывают правительства всех стран мира выйти за рамки заявлений о намерениях и в сотрудничестве с компаниями принять конкретные меры для поддержки инвестиций в разработку антибиотиков, средств диагностики, вакцин и других продуктов, имеющих жизненно важное значение для предотвращения и лечения лекарственно устойчивых инфекций. Одновременно с этим в Декларации устанавливаются обязательства подписавших сторон по дальнейшим действиям в области проблем лекарственной устойчивости. Компании обязуются уменьшить воздействие производства АМП на окружающую среду; содействовать надлежащему применению новых и существующих АМП, в том числе за счет поддержки рекомендаций по применению АМП; продолжать и расширять научноисследовательские разработки по созданию новых АМП; поддерживать инициативы, направленные на обеспечение доступа к АМП во всех частях света при любых уровнях доходов.

Заключение

Современная медицина немыслима без АМТ. Антибиотики во много раз сократили смертность от инфекционных заболеваний, смягчили тяжесть их течения, уменьшили количество постинфекционных осложнений. Однако, несмотря на появление в арсенале врачей значительного перечня лекарственных препаратов, активных в отношении практически всех патогенных микроорганизмов, существует значительное количество проблем и нерешенных вопросов в области АМТ [1].

В течение последних десятилетий АМТ инфекционных заболеваний существенно осложняется резистентностью возбудителей к АМП. Постоянный рост резистентности к АМП отмечен среди возбудителей как нозокомиальных, так и внебольничных инфекций. Возникновение резистентности и распространение ее среди микроорганизмов является естественным процессом, возникшим в ответ на широкое использование АМП в клинической практике, однако имеет большое социально-экономическое значение и в развитых странах рассматривается как угроза национальной безопасности. Инфекции, вызванные резистентными штаммами микроорганизмов, отличаются более тяжелым течением, чаще требуют госпитализации и увеличивают продолжительность пребывания в стационаре, ухудшают прогноз для пациентов.

Специалисты в области АМТ выделяют несколько уровней резистентности к АМП глобальный, региональный и локальный. Прежде всего, необходимо учитывать глобальные тенденции в развитии резистентности. Примерами микроорганизмов, у которых во всем мире стремительно распространяется резистентность к АМП, являются Staphylococcus spp., Enterococcus spp, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., бактерии семейства Enterobacteriaceae и другие. При этом следует помнить, что резистентность не является тотальной. Так, например, Streptococcus pyogenes сохраняет чувствительность к пенициллину.

При планировании политики АМТ внебольничных инфекций следует более рационально опираться на локальные (региональные) данные, полученные в конкретной стране или регионе страны. В Российской Федерации существуют значительные территориальные вариации частоты резистентности возбудителей вне больничных инфекций к АМП. Вот почему необходимы постоянный мониторинг резистентности и информирование врачей различных специальностей. Наряду с региональными данными по резистентности к АМП внебольничных возбудителей в каждом ЛПУ необходимо иметь данные по резистентности нозокомиальных возбудителей, особенно в отделениях с интенсивным использованием АМП: ОРИТ, отделения хирургической инфекции, травматологии и ортопедии [4].

Хотя от адекватных назначений врачей и отказа пациентов от самолечения во многом зависит успех борьбы с проблемой антибиотикорезистентности, этих шагов, к сожалению, недостаточно. Очень многие решения должны быть приняты на национальном уровне, например, запрет на безрецептурный отпуск антибиотиков, усиление законодательства в отношении предотвращения производства и продажи фальсифицированных АМП, снижение применения антибактериальных средств в продовольственном животноводстве. Следует также отметить, что современные тенденции развития фармацевтической промышленности таковы, что гарантий появления новых групп АМП нет [11,12].

Без сомнения, эра АМП сыграла существенную роль в жизни современного общества. Однако только трезвый подход как к проблеме лечения АМП и ее принципам, так и к роли антибиотикотерапии в современном обществе способен обеспечить правильное планирование выпуска АМП и прогнозирование их эффективности в будущем.

Антимикробная резистентность что это такое

Цель настоящей статьи – привлечь внимание медицинских работников и руководителей отрасли к возрастающей проблеме антимикробной резистентности, оказывающей непосредственное влияние на качество, безопасность и эффективность оказываемой медицинской помощи.

Антимикробная резистентность ( AMP ) – не новое явление. Однако сегодня эта проблема приобрела критическое значение для здравоохранения. В течение нескольких десятилетий бактерии, являющиеся возбудителями распространенных инфекций, в той или иной степени вырабатывали резистентность к каждому новому антибиотику, и AMP переросла в проблему мирового масштаба. Учитывая, что новых антибиотиков на рынке появляется очень мало, необходимость действовать, чтобы предотвратить назревающий кризис мировой системы здравоохранения, становится все острее.

Помимо существенного финансового бремени, которое становится непосильной ношей для бюджетов системы здравоохранения, AMP имеет и другие экономические последствия. При принятии решений о распределении ресурсов и оценке мер необходимо помнить о той цене, которую придется заплатить, если проблема AMP не будет решаться.

Несомненно, для решения проблемы требуются дополнительные сведения и новые инструменты, но даже с помощью уже имеющихся стратегий и мер можно сделать очень многое для минимизации масштаба и последствий AMP и максимизации срока эффективного воздействия существующих антибиотиков.

Бактерии, вызывающие те или иные заболевания, рано или поздно вырабатывают резистентность (устойчивость) к антибиотикам, применяемым в ходе лечения. Это естественный процесс адаптации, который называется антимикробной резистентностью. Ее развитие означает, что срок эффективности антибиотиков ограничен, а их ненадлежащее и необоснованное применение способствует возникновению и распространению резистентных к антибиотикам бактерий. Этот кризис назревал десятилетиями.

Возрастающая угроза развития антимикробной резистентности ( AMP ) обусловлена как обоснованным, так и ненадлежащим применением антибактериальных препаратов для лечения человека и животных и производства продуктов питания, а также связана с неэффективностью мер по контролю распространения инфекционных заболеваний. Признавая, что антимикробная резистентность ведет к кризису здравоохранения, ряд государств, международных ведомств и различных организаций по всему миру объединили свои усилия для решения данной проблемы путем выработки стратегий развития соответствующих отраслей.

AMP как проблема здравоохранения

Вследствие AMP лечение целого ряда обычных инфекций становится все более сложным и дорогостоящим, что приводит к более длительным поискам эффективных способов лечения или, в самых тяжелых случаях, невозможности подобрать подходящую терапию. Многие передовые медицинские технологии последних лет, включая химиотерапию и трансплантацию органов, в значительной степени зависят от успешного действия противоинфекционных препаратов. К очевидным последствиям AMP относятся повышение уровня заболеваемости и смертности, увеличение длительности заболеваний и больший риск возникновения осложнений. AMP также является причиной нарастания экономической нагрузки в связи со снижением производительности труда и ростом расходов на диагностику и лечение заболеваний. Последствия AMP для системы здравоохранения и экономики носят весьма негативный характер, приводя к значительным затратам, которые трудно выразить в количественном значении ввиду отсутствия исчерпывающих статистических данных по целому ряду стран. Помимо этого, AMP означает существенную дополнительную нагрузку для самих пациентов (боль, нарушение жизнедеятельности, психологические травмы), которая еще менее поддается расчету.

Основная часть количественных данных о крайне негативных последствиях AMP для пациентов получена в ходе лечения малярии, туберкулеза и, в меньшей степени, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В настоящее время появляется все больше свидетельств воздействия AMP на развитие обычных бактериальных заболеваний, но эти данные носят более разрозненный характер и не дают полного представления о масштабе и последствиях такого воздействия на пациентов.

Сегодня имеются документально подтвержденные данные о возникновении резистентности ко всем классам противомалярийных средств, включая производные артемизинина, что является серьезной угрозой для контроля малярии Прямой контроль терапевтической эффективности препаратов осуществляется на протяжении не менее чем 28 дней на основании данных о клинических и паразитологических исходах лечения. В случае если число случаев несостоятельности лечения превышает 10% от общего числа заболевших малярией, рекомендуется пересмотр национальной программы лечения малярии. Многим странам пришлось пересмотреть свои антималярийные программы в результате возникновения резистентности к хлорохину, которая приобрела столь массовый характер, что в настоящее время в качестве препаратов первого ряда для лечения неосложненной тропической малярии рекомендуется применять сочетание различных препаратов, включая артемизинин (комбинированное лечение препаратами на основе артемизинина).

При лечении туберкулеза AMP становится все более серьезной проблемой. В 2010 году, согласно имеющимся оценкам, по всему миру было зафиксировано около 290 тыс. новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной резистентностью, и каждый год около трети заболевших такой формой туберкулеза грозит летальный исход. Однако число официально зарегистрированных случаев туберкулеза с множественной лекарственной резистентностью во всем мире составляет чуть более 53 тыс. (18%), и многие случаи не были диагностированы. Неэффективность диагностики также является одной из причин назначения ненадлежащего лечения, так как в большинстве случаев для постановки правильного диагноза требуется проведение скрининг-тестов и дальнейшего продолжительного лабораторного исследования полученных образцов. По существующим оценкам в 2010 году 3,4% от общего числа случаев заболевания туберкулезом представляли собой туберкулез с множественной лекарственной резистентностью. Еще более серьезная проблема – это появление туберкулеза с широкой лекарственной резистентностью, который наблюдается в тех случаях, когда помимо множественной лекарственной резистентности у больных возникает резистентность к препаратам второго ряда. В 2011 году число стран, в которых были зарегистрированы случаи туберкулеза с широкой лекарственной резистентностью, достигло 77.

Согласно данным по Европе и США число случаев резистентности к схемам лечения ВИЧ-инфекции составляет 10-20% от общего числа заболевших. Тем не менее, как показывают сводные результаты исследований, проводившихся ВОЗ в 20 странах в период с 2003 по 2009 гг., несмотря на повышение доступности лечения, в странах со средним и низким уровнем дохода частота передачи ВИЧ-инфекции, резистентной кантиретровирусным препаратам, остается низкой (3,7%). Как правило, в тех случаях, когда лечение первого ряда оказывается неэффективным, используются препараты второго

В настоящее время отсутствует точная информация о способах развития заболевания в тех случаях, когда речь идет об AMP патогенных бактерий, вызывающих внебольничные инфекции. Как показывают результаты лабораторных исследований, вследствие увеличения резистентности бактерий, вызывающих пневмонию, ежегодно умирают около 1,8 млн детей. Помимо этого, распространение внутрибольничных и внебольничных инфекций, вызываемых резистентными микроорганизмами, приводит к тому, что стандартные препараты, обычно используемые для лечения подобных инфекций, приходится заменять новыми и более дорогими лекарствами, которые зачастую имеют более высокий уровень побочных реакций. В экономически развитых странах в общей практике назначается около 90% всех антибиотиков, используемых для лечения человека, и их применение, как правило, осуществляется в соответствии с национальными стандартами лечения. По мере роста уровня AMP и отсутствия данных о возможных рисках несостоятельности лечения становится все сложнее составлять протоколы лечения для целого ряда обычных инфекций, и необходимость применения препаратов второго и третьего поколений приводит к дальнейшему увеличению стоимости лечения.

В случае с некоторыми бактериальными инфекциями, включая гонорею, появление AMP приводит к тому, что применение препаратов первого ряда становится проблематичным в рамках официальных программ лечения, даже если резистентность наблюдается лишь у небольшого числа патогенных бактерий.

Возникает дилемма: следует ли тратить ресурсы на более дешевые препараты первого ряда, которые в некоторых случаях окажутся неэффективными, или перейти на более дорогие препараты второго ряда с более низким уровнем резистентности и высокой эффективностью в большинстве случаев.

Изменения в протоколах лечения всегда означают внедрение новых и более дорогих антибиотиков. Страны с высоким уровнем дохода изменяют свои рекомендации даже при низком риске неэффективности лечения. Так, например, в 2006 году в Японии было принято решение исключить цефиксим и все остальные оральные цефалоспорины расширенного спектра из национальных протоколов в связи с тем, что у ряда штаммов в ходе лабораторных испытаний было выявлено снижение чувствительности к цефиксиму. В качестве препарата первого ряда в Японии в настоящее время рекомендуется использовать цефтриаксон для внутривенного введения. Недавно появились сведения о несостоятельности лечения цефиксимом в Австралии, Норвегии, Великобритании и США. Тем не менее, вполне вероятно, что степень неэффективности этого препарата недооценивается по причине недостатка данных по странам с низким уровнем дохода и значительной распространенностью инфекций, передающихся половым путем.

В настоящее время уже определены штаммы со сниженной чувствительностью к цефтриаксону и уже есть информация о случаях неэффективного лечения, которая вызывает беспокойство в отношении мер борьбы с гонореей в будущем. Значимость этого вопроса для всей системы здравоохранения обусловлена еще и тем фактом, что основной стратегией сдерживания этой инфекции является лишь лечение случаев заболевания.

В последнее время в мире наблюдается тенденция, которая не может не вызывать беспокойства – происходит очевидная передача резистентности к антибиотикам между основными классами патогенных бактерий (от грамположительных бактерий к грамотрицательным), что приведет к увеличению и без того значительных расходов здравоохранения на борьбу с инфекциями. Инфекции, вызванные резистентными грамотрицательными микроорганизмами, с большой долей вероятности перевесят все достижения последних лет по контролю грамположительных патогенов.

Рациональное использование противомикробных препаратов и регулирование их применения

Любое применение антибиотиков стимулирует развитие резистентности к ним, так как это является естественной реакцией микроорганизмов на угрозу. В тех случаях, когда пациент или врач (или и тот, и другой) в индивидуальном порядке принимают решение о применении противомикробного препарата, они нередко не учитывают социальный риск истощения общественного блага – ведь применение антибиотика сродни использованию природных ресурсов, например, воды. В обоих случаях отдельные примеры неправильного или необоснованного применения противомикробных препаратов оказывают влияние на доступность антибиотиков и их пользу для других потребителей. Чрезмерное потребление антибиотиков является одной из основных причин возникновения АМР. Парадоксально, но факт: недостаточное использование также ведет к возникновению и росту AMP – это связано с неправильным выбором лечения, неверной дозировкой, неточным выполнением предписаний врача и низким качеством противомикробных препаратов. В связи с этим одна из основных стратегий сдерживания AMP заключается в том, чтобы содействовать обоснованному применению антибиотиков и бороться с их неправильным использованием.

Использование противомикробных препаратов в животноводстве

Профилактика и контроль инфекций

Список использованной литературы:

Источник: журнал «Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения» 2015/07