Апертура антенны что это

Мини-лекции. Антенны. Апертурные, зеркальные

Тема этой мини-лекции наверняка более понятна чем все предыдущие. Те, в которых мы говорили об апертурных антеннах. И всё потому, что многие видели эти антенны вживую. Кто-то даже держит её в доме (вместо кошки или собаки?!). Ещё реже те кто что-то соображает и сам участвует в настройке всей это спутниковой лабуды. Итак, поговорим о ЗЕРКАЛЬНЫХ антеннах. Как и у всех апертурных, излучение на передачу и на приём первую скрипку играет та самая АПЕРТУРА. Нам же остаётся только создать эту апертуру (в смысле с нуля!). Зеркало, как Вы уже поняли с самого детства должно что-то там отражать! Точнее световые лучи. А так как они, лучи есть электромагнитные колебания распространяющиеся со скоростью света (правда не всегда), то мы имеем дело с волнами! И это уже не просто отражение мяча от стены, но и гораздо сложнее.

По сути зеркало играет такую же роль как линза. Превращая фронт облучателя в прямой, плоский, что и предопределяет узкую ДН, диаграмму направленности. Чтобы зеркало то, домашнее было зеркалом нужно, что? Правильно, тщательная обработка основы (стекла или чего-нибудь?!). А тщательная, это скока? А, это значит, что все неровности (куда же без них?) должны быть размером не более (лучше меньше) чем четверть самой короткой волны. А, это самая высокая частота нашего видимого света (цвета), фиолетового. Те же условия реализуются и в наших зеркальных антеннах. Не только неровности интересуют нас но и «дырявость» антенн. В том смысле, что и какие-то отверстия могут сыграть свою негативную роль! Здесь правила всё те же! Отверстия должны быть не более всё той же четверти длины волны! Так, что не удивляйтесь «дырявым» антеннам. Это не кровавые бандитские разборки, а точный расчёт! Это и вес вообще и ветровые нагрузки в частности. О величине дыр Вы можете судить о длине волн на которых и работают наши антенны. А некоторые антенны более похожи на штакетник чем на зеркало?!

Налейте в свой тазик с крутыми краями воды по самые-самые края. Вот после того как вода угомонится. Поверхность воды и есть та самая АПЕРТУРА Вашего тазика (как бы антенны). И чем больше площадь апертуры тем выше кпд антенны как на передачу, так и на приём! Так, что если Вы когда-нибудь столкнётесь с какими либо документами касающимися выбора диаметра (площади) зеркальных антенн. То выбор ориентируется на силу сигнала в данной (Вашей местности)! Как в выборе конфигурации линзы (в линзовых антеннах), так и в зеркальных тоже, тот же вопрос!

Итак, зеркальная антенна, это всего лишь зеркало и облучатель. А всё остальное только арматура для постоянного крепления либо целая система для непрерывного поворота антенны. Вот такие поворотные Вы и видите на рис.9,10,11. На рис.10, судя по цвету военная РЛС с двумя «дырявыми» антенными-зеркалами. То, что Вы видите издалека это только основа. А, вблизи сетка-рабица :-)). На рис.9 антенна спутниковой станции «Орбита» в городе Хабаровск на берегу Амура, ныне разрушенная. Она поворотная, так-как ей (антенне) приходится гоняться за спутником. На рис.7 чертёжик цилиндрической антенна, а на рис.11 сам цилиндр, цилиндрическая зеркальная антенна радиоастрономической обсерватории в Пущено-на Оке! Это примерно в 16-17 км. от Серпухова. Да, издалека она кажется «пустой», но это обманчиво! Там всё нормально. Размеры впечатляют, 1 км. вдаль.

В силу ряда причин зеркальные антенны бывают как однозеркальные, так и двухзеркальные. Подробнее (с картинками) это здесь: http://proza.ru/2019/02/16/1398 «Мини-лекция. Радиоастрономия. Рефлекторы.» Да, рефлекторы. Так иногда называют зеркальные антенны. Помните свой фонарик детства с рефлектором?!

На рис.1 схема классической зеркальной антенны. Такая схема реализовалась ещё в тридцатые годы пионером радиотелескопостроения Гротом Рёбером. Да, его «тарелка» плюс, так и выглядела. С развитием радиоастрономии такая схема стала неудобной и тогда. Тогда и появились двухзеркальные, двухвариантные. Они отличались формой вторичного зеркала. Это гиперболическое в системе Кассегрена, рис.2 и эллиптическая в системе Грегори, рис.3. По принципу оптических зеркал-рефлекторов наши зеркала тоже бывают короткофокусные и длиннофокусные. Согласно схеме рис.1, если h>f зеркало короткофокусное. Если наоборот h

Зеркало в виде «тарелки» на некоторых домах не всегда нужно и интересно. Так на рис.10 от «тарелки» осталась только середина, причём от обеих зеркал. И такая «тарелка» называется симметрично-усечённой. Иногда появляется необходимость создать антенну с особой диаграммой направленности и как следствие обрезка зеркала может быть более экзотичной. Так обрезанное зеркало и объединённая с рупором родило рупоропараболическую антенну, применяемую в радиорелейных станциях. Кстати, на рис.4 показана такая радиорелейка. Правда это можно отнести к 60-70 годам. Здесь 4-1 рупорный облучатель, 4-2 параболоид, 4-3 плоское зеркало служит для поворота фронта волны под 90°. Такая система называется перископной. Догадываюсь, что сейчас несколько иной принцип, но это сейчас, а тогда? Кто в те времена катался по железке могли такие мачты релейки видеть на некоторых станциях. Да, мачты-то может и остались, а вот такие «тарелки», скорее всего нет?!

Немного о «тарелках» которые нам (Вам) ближе и дороже. Это спутниковые антенны. Это в 60-70 годы были большие антенны и станции для приёма сигналов со спутников мотающихся по высокоорбитальным траекториям, система «Орбита». В то время у людей (телезрителей) голова по поводу приёма не болела вообще. Теперь болит! Приём-то на современном уровне идёт с геостанционарных спутников. В смысле они крутятся с угловой скоростью вращения земли. Для нас с Вами они просто висят над экватором. И теперь у всех желающих (почти) может появиться «тарелка» и тд! Вот на рис.5 она и есть. Да, она однозеркальная как и на рис.10. Облучатель торчит перед тарелкой. Точнее не только облучатель и ещё кое-что?! А кое-что и есть КОНВЕРТЕР. Один из вариантов Вы и видите на рис.6b. Кругляшка облучатель, а коробочка слева тот самый конвертер. И чего это он там конвертирует? Сигнал со спутника приходит на очень высоких частотах. Чтобы уменьшить потери на дорогу до дома её, частоту путём преобразования снижают до тех частот на которых работают телевизоры (специальные спутниковые приёмники, — ресиверы) и только потом.

Если не вертеть антенну, то та, что на рис.5 принимает сигналы только с одного спутника, скажем с триколорного!? Но сейчас спутников развелось как кошек помоечных. Одна толкотня. В смысле мы можем принимать уже несколько спутников! Но как, если они хоть и близко но всё равно расползлись по орбите. Да, существуют системы поворота, но это особый случай, и? И пошли другим путём.

Облучатели располагают не по центру тарелки, а слегка в стороне. Вот на рис.6 чертёжик антенны со смещённым на сторону облучателем. И тут же показана ДН, диаграмма направленности косящая налево! Перемещая облучатель, мы перемещаем ДН относительно неподвижной тарелки. А, если взять скажем три облучателя, то можно смотреть три спутника на рис.6а два варианта и ходы лучей. Для облучателя по центру и другой сбоку. На рис.8 Фрагмент тарелки с тремя облучателями-конверторами. А, что это за магические цифры с буквой Е? Это три местоположения трёх спутников. Как Вы уже догадались что во время движения спутника он висит над экватором. А, относительно земли кроме того над определённым меридианом со своими градусами и долготой! Магическая цыфорка 90Е, это меридиан 90° восточной долготы. Данный меридиан проходит прямо по Сибири. Если Вам интересно, то это спутники с погонялом: 90Е, «Ямал 102» (300К 401); 85Е, «Интелсат 15» («Горизонт 2»); 75Е, «LMI1» (ABS-1, ABS-2, ABS-1B).

С этими спутниками одна морока! По непонятным мне причинам в разных источниках вот такая неразбериха! Меридиан 90Е проходит грубо между Томском и Красноярском. 85Е прямо через Томск, а 75Е восточнее Омска. Так, что хозяин тарелки из интернета откуда-то из Сибири?! Хотя это вовсе необязательно. Всё ведь зависит от ДН спутников, силы сигнала и размеров «тарелки»! А, ещё от широты приёма! Потому как чем дальше от экватора, тем? Тем слабее сигнал вообще и от угла направления ДН на спутник относительно горизонта в частности. Покатайтесь на панораме скажем в Мурманске. Много ли Вы увидите «тарелок» на обычных домах? В то самое время как в южных городах на многоэтажках гроздями висят! Даже у нас, на северо-западе, на некоторых домах по десять-двадцать!

Вот пожалуй и всё об апертурных антеннах вообще и зеркальных в частности.

Основы теории синтезированных апертур

В развитии теории и практики от радиолокации к радиовидению было два этапа.

На первом этапе благодаря использованию широкополосных (100 МГц и более) зондирующих сигналов удалось обеспечить высокое разрешение по задержке сигналов и как следствие высокое разрешение по дальности (единицы метров и лучше). Разрешение по дальности определяется выражением

— ширина спектра зондирующего сигнала.

Формирование ДН реальной антенны. Для пояснения принципа синтезирования апертуры вначале рассмотрим формирование диаграммы направленности реальной антенны, которая и определяет разрешающую способность по угловой координате обычной РЛС.

Пусть имеется линейная апертура антенны размером d, на которую падает плоская электромагнитная волна под углом 0 (рис. 2.1), т.е. антенна работает на прием.

Диаграмма направленности формируется в результате синфазного суммирования электромагнитной волны, падающей на апертуру:

— напряженность электромагнитной волны.

Нормированная диаграмма направленности в этом случае равна

на уровне 0,7 или, что то же, 0,5 по мощности:

При работе одной антенны не только на прием, но и на передачу ДН определяется как

а эквивалентная ширина ДН на передачу и прием

В более общем случае апертура антенны задает объем анализируемого пространственно-временного сигнала, который представляет собой зависимость напряженности, фазы и поляризации электромагнитного поля от пространственных координат и времени. Таким образом, апертура характеризуется геометрическими размерами анализируемого объема электромагнитной волны, временем анализа, поляризационными и частотными параметрами. В этом случае разрешающая способность по угловой координате определяется изменением пространственно-временного сигнала в апертуре антенны в зависимости от углового положения источника электромагнитной волны.

Известными примерами такого пространственно-временного сигнала могут служить объемные голографические линзы и синтезированные апертуры.

Синтезирование апертуры. Основное отличие синтезированных (искусственных) апертур от обычных (реальных) апертур антенны состоит в том, что синтезированная апертура (СА) формируется последовательно во времени. В каждый данный момент прием электромагнитной волны ведется реальной апертурой, а синтезированная апертура является результатом последовательного во времени приема электромагнитной волны реальной апертурой при различном ее положении относительно источника электромагнитной волны. Рассмотрим процесс синтезирования на примере формирования прямолинейной апертуры РСА (рис. 2.2).

. Ее диаграмма направленности на прием определяется так же, как и ДН реальной апертуры. Набег фазы волны между двумя положениями реальной антенны на траектории

в два раза больше, чем у обычной апертуры, что обусловлено двойным проходом электромагнитной волной расстояния г (при передаче и при приеме). В результате ширина диаграммы направленности у синтезированной апертуры РСА такого типа оказывается меньше, чем у реальной апертуры такого же размера:

Главный результат синтезирования апертуры в том, что размер апертуры увеличился в N раз по сравнению с размером реальной апертуры.

синтезированной апертуры, сформированной в результате

перемещения реальной антенны. В данном случае эффект достигается увеличением объема анализируемого поля в пространстве и времени.

Основные свойства синтезированной апертуры. Рассмотрим основные свойства синтезированной апертуры.

для бортовых самолетных и космических систем. Типовые значения относительных размеров апертур различных систем следующие:

Благодаря большому размеру апертуры РСА возможно получение высокого линейного разрешения по угловой координате на больших дальностях:

Синтезированная апертура формируется в результате приема и обработки отраженных от цели сигналов, т.е. синтезированная апертура определяет ДН только на прием. ДН на передачу при синтезировании апертуры определяется ДН реальной антенны. Поляризационные и частотные свойства СА также определяются реальной антенной.

При синтезировании апертуры одновременно может работать (излучать, принимать) всего один антенный элемент (реальная антенна). В этом случае не возникает электродинамических задач при формировании всей апертуры, так как нет взаимодействия элементов по электромагнитному полю. Задача синтезирования апертуры и формирования диаграммы направленности фактически сводится к разработке алгоритмов и их выполнению процессором обработки траекторного сигнала. Как и для реальной антенны, ДН синтезированной апертуры есть зависимость сигнала на выходе процессора от угловой координаты точечного источника излучения или переизлучения (в случае активной РСА).

ДН может быть однолучевой, многолучевой, моноимпульсной, адаптивной и т.п.

объекты наблюдения РСА в большинстве случаев находятся в промежуточной зоне (зоне Френеля) апертуры, а не в дальней зоне, как у большинства реальных антенн. При приеме в дальней зоне фронт волны на апертуре считается плоским. С увеличением размера апертуры (или уменьшением расстояния до объекта) сферичностью фронта волны уже пренебрегать нельзя. Обычно условие дальней зоны записывается как

Для реальной антенны бортовой РЛС граница дальней зоны порядка 100 м, а при синтезировании она исчисляется тысячами километров. Поэтому в РСА при обработке траекторного сигнала необходимо учитывать сферичность фазового фронта электромагнитной волны. В простейших РСА, когда размер СА небольшой, кривизну фронта электромагнитной волны не учитывают. Такой режим называют доплеровским обужением луча (ДОЛ), и увеличение разрешения при этом невелико (10. 30) раз.

Учет сферичности фронта волны при обработке траекторного сигнала называют фокусировкой, а апертуру соответственно фокусированной апертурой. На рис. 2.3 показано распределение поля нефокусированной (ДОЛ) (а) и фокусированной (б) апертур в промежуточной и дальней зонах ДН.

Так как сферичность фронта волны зависит от расстояния до объекта, необходим различный закон фокусирования для разных дальностей, т.е. для обеспечения фокусировки СА нужен многоканальный по дальности алгоритм обработки траекторного сигнала.

Благодаря фокусировке СА обеспечивает в промежуточной зоне разрешение не только по углу, но и по дальности даже при смодулированном сигнале. Однако обычно оно невелико, и разрешение по дальности обеспечивается за счет модуляции зондирующего сигнала.

Энергетические характеристики СА (отношение сигнал/внутрен ний шум) определяются коэффициентом усиления реальной антенны и временем синтезирования, т.е. временем когерентного накопления сиг налов. Помехозащищенность от внешних активных и пассивных помех определяется как ДН реальной антенны, так и направленными свойствами СА, т.е. пространственной селекцией помех.

Действительно, в каждом положении антенны при синтезировании апертуры мощность принятого сигнала определяется мощностью излучения и коэффициентом усиления антенны, а синфазное сложение этих сигналов при синтезировании эквивалентно накоплению энергии сигнала за время синтезирования при постоянной спектральной мощности внутренних шумов. По отношению к источникам внешних помех, кроме того, возможна угловая селекция, эффективность которой зависит от ДН реальной и синтезированной апертур.

Использование в процессе синтезирования одновременно не одной, а многих антенн позволяет синтезировать не только линейные, но и плоские и объемные СА.

что представляет исключительно сложную задачу для бортовых ЦВМ. В наземных условиях эту задачу успешно решает оптический процессор, в котором используется запись траекторного сигнала на фотопленку и аналоговая обработка сигнала с помощью когерентной оптической системы.

Параметры антенн

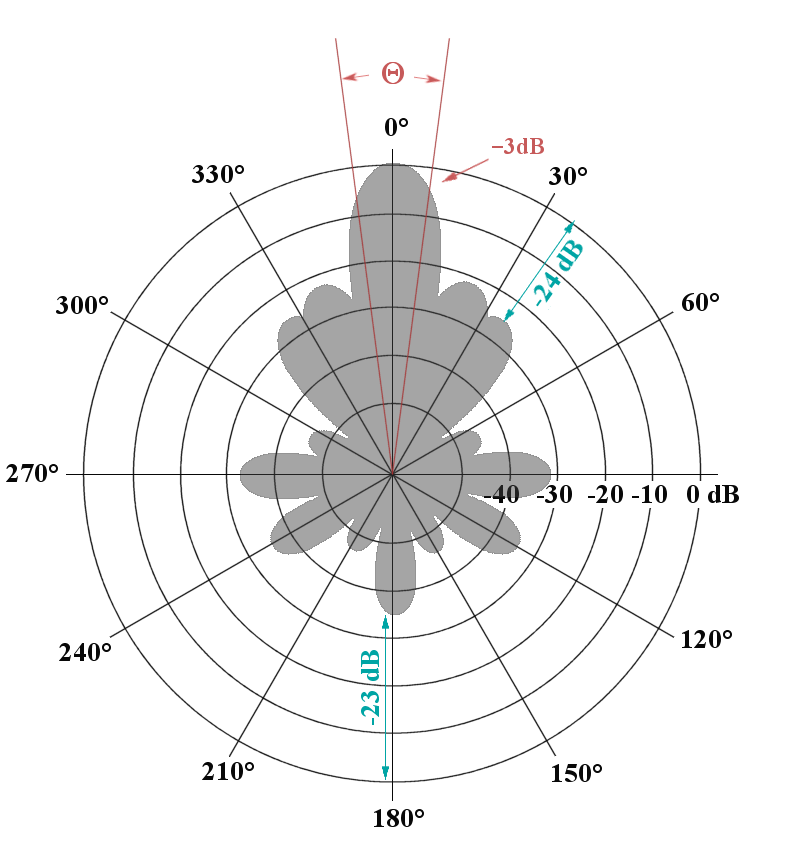

Рисунок 1. Диаграмма направленности антенны в полярных координатах

Рисунок 1. Диаграмма направленности антенны в полярных координатах

Параметры антенн

Коэффициент усиления и коэффициент направленного действия

Благодаря особой конструкции антенны обеспечивают сосредоточение плотности излучения в определенных пространственных направлениях. Мерой направленности антенны без потерь является коэффициент усиления антенны. Этот параметр тесно связан с коэффициентом направленного действия антенны. Однако, в отличие от коэффициента направленного действия, который характеризует только направленные свойства антенны, коэффициент усиления учитывает также и эффективность антенны. Следовательно, он позволяет оценить фактическую излучаемую мощность. Она, очевидно, является несколько меньшей, чем мощность, подводимая к антенне от передатчика. Поскольку эту мощность легче измерить, чем оценить направленность антенны, коэффициент усиления антенны используется чаще, чем коэффициент направленного действия. Если же предположить, что рассматривается антенна без потерь, то можно считать, что коэффициент направленного действия приблизительно равен коэффициенту усиления антенны.

Для определения коэффициента усиления антенны используется физическая абстракция – изотропная антенна. В большинстве случаев в этом качестве рассматривается гипотетический всенаправленный или изотропный излучатель (то есть излучающий во всех направлениях) без потерь. Иногда вместо него может рассматриваться дипольная антенна, которая тоже может считаться всенаправленной, по крайней мере, в одной плоскости.

Для измеряемой антенны в некоторой точке на определенном расстоянии от нее измеряется плотность мощности излучения (мощность на единицу площади) и сравнивается со значением, полученным при использовании изотропной антенны при прочих равных условиях. Отношение этих двух измеренных плотностей мощности будет равно коэффициенту усиления антенны (в данном направлении).

Например, если направленная антенна порождает в заданной точке плотность мощности, в 200 раз большую, чем изотропна антенна, то ее коэффициент усиления G равен 200 или 23 дБ.

Диаграмма направленности антенны

Диаграммой направленности антенны называют графическое представление пространственного распределения излучаемой антенной энергии. В зависимости от назначения, к антеннам могут предъявляться требования принимать сигналы только с определенного направления и не принимать с других направлений (например, телевизионная антенна, радиолокационная антенна) или, напротив, принимать сигналы со всех возможных направлений.

Желаемый коэффициент направленного действия достигается целенаправленным конструированием антенны, включающим в себя проектирование электрических и механических свойств. Коэффициент направленного действия показывает, насколько хорошо антенна принимает или излучает в определенном направлении. Он отображается в графическом представлении (в виде диаграммы направленности антенны) в функции азимута (горизонтальная диаграмма направленности) и угла места (вертикальная диаграмма).

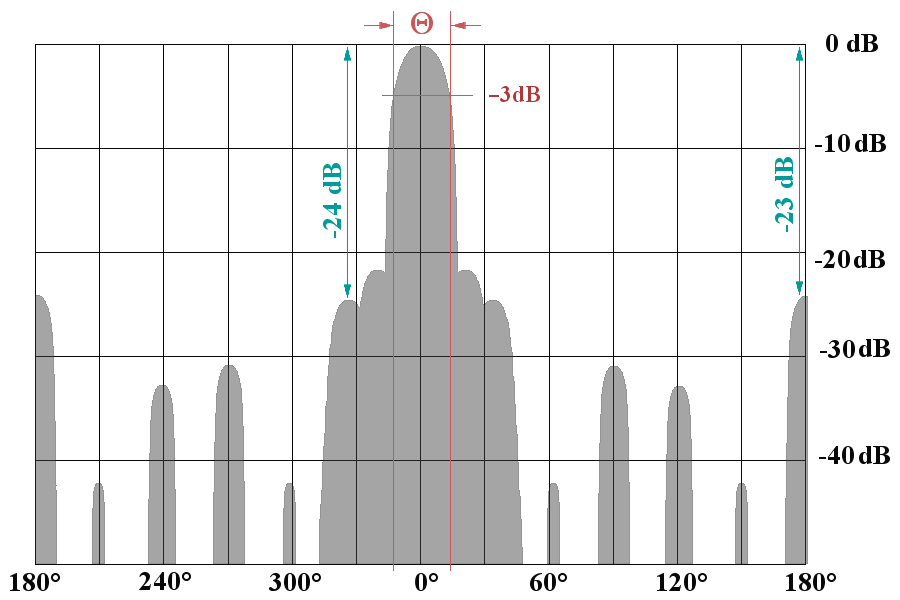

Рисунок 2. Та же диаграмма направленности антенны в прямоугольных координатах

Рисунок 2. Та же диаграмма направленности антенны в прямоугольных координатах

Для отображения может использоваться как прямоугольная (Декартова) система координат, так и полярная. Измеренные значения могут откладываться в линейном или в логарифмическом масштабе.

Ширина луча по уровню половинной мощности

Ширина луча по уровню половинной мощности есть угловой размер диаграммы направленности, в котором излучается как минимум половина максимальной мощности. Точки на диаграмме направленности, соответствующие границам ее основного лепестка, являются точками, в которых напряженность излучаемого антенной поля уменьшается на 3 дБ по сравнению с максимальной. Угол Θ между этими двумя точками называют углом апертуры или шириной луча по уровню половинной мощности. Чтобы упростить вычисления, иногда предполагают, что излучаемая мощность равномерно распределена в пределах этого угла и равна нулю за его пределами.

Телесный угол луча

| ΩA ≈ Θaz·Θel | где: | Θaz = ширина луча по уровню половинной мощности в горизонтальной плоскости; Θel = ширина луча по уровню половинной мощности в вертикальной плоскости. | (1) |

Применяются разные модели пространственного представления луча: модель, где сечение луча плоскостью, перпендикулярной его оси, имеет прямоугольную форму со сторонами, длины которых соответствуют ширине луча в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также модели, в которых это сечение имеет круговую или эллиптическую форму (каноническое представление пространственного угла).

Уровень бокового излучения

Кроме основного лепестка диаграмма направленности антенны имеет еще несколько боковых лепестков и задний лепесток. Эти явления нежелательны, поскольку они негативно влияют на направленные свойства антенны и отбирают энергию из основного лепестка. Как правило, оценивается отношение между уровнем основного лепестка и наибольшего бокового лепестка диаграммы направленности. При проектировании и эксплуатации антенн нужно стремиться к тому, чтобы это отношение было как можно большим.

Уровень заднего излучения

Рисунок 3. Апертура антенны – это часть сферической поверхности

Рисунок 3. Апертура антенны – это часть сферической поверхности

Эффективная площадь антенны

| D = G·η = | 4π · Ae | ; Ae = Ka·A | где: | η = эффективность антенны; λ = длина волны; Ae = эффективная площадь антенны; A = геометрическая площадь антенны; Ka = коэффициент апертуры. | (2) |

| λ 2 |

Эта формула показывает очень важное свойство: характеристики направленности антенны определяются ее площадью. Чем больше диаметр антенны по отношению к длине волны, тем выше ее направленность.

Полоса частот антенны

Полосой частот антенны называют диапазон рабочих частот, в пределах которого антенна еще сохраняет требуемые характеристики, такие как:

Большинство антенных технологий обеспечивают работу в полосе частот, которая составляет 5 … 10% от центральной частоты, в силу того, что антенна представляет собой резонансное устройство. Например, для центральной частоты 2 ГГц полоса частот будет составлять 100 … 200 МГц. Для достижения широкополосной работы требуется применение антенн специальных типов (например, логопериодическая дипольная антенна, щелевая антенна с коническими щелями).

Издатель: Кристиан Вольф, Автор: Андрій Музиченко

Текст доступен на условиях лицензий: GNU Free Documentation License

а также Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License,

могут применяться дополнительные условия.

(Онлайн с ноября 1998 года)

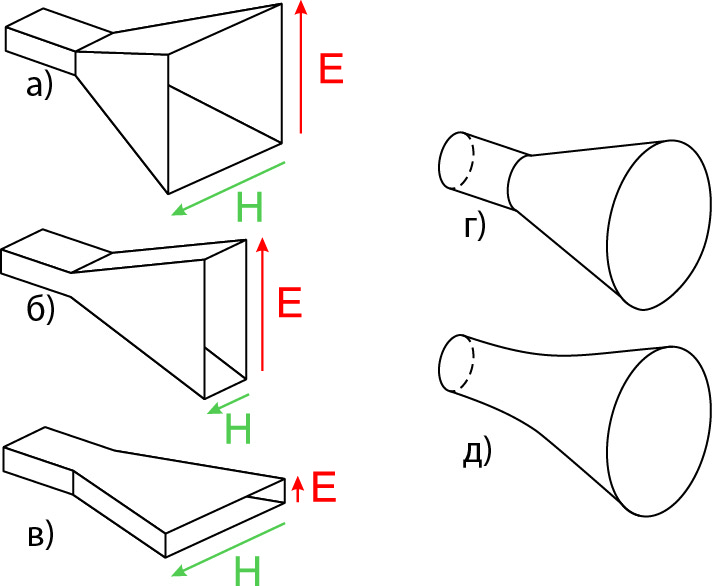

Все, что следует знать о волноводных антеннах миллиметрового диапазона

Введение

В недалеком прошлом широкий спектр миллиметровых волн использовался крайне ограниченно. Его основными пользователями были и остаются по сей день радиолокационные, радиорелейные системы, а с начала 1960‑х гг. — системы космической связи. К настоящему времени ситуация в корне изменилась в результате появления новых приложений в диапазоне миллиметровых волн, недавнего стандарта WiGig (802.11ad) ISM 60 ГГц, распределения частот в области 5 ГГц, использования диапазона Ka (30/20 ГГц), транспондеров для увеличения емкости спутников и новых радаров, в т. ч. автомобильных с диапазоном 77–79 ГГц.

В указанных диапазонах волн широко применяются апертурные антенны, у которых излучение (или прием) электромагнитной энергии осуществляется через некоторую воображаемую поверхность (апертуру) антенны, размеры которой обычно много больше длины волны. Хотя во многих из этих приложений используются планарные антенные структуры, включая антенные решетки, классические волноводные антенны не утратили своей актуальности — они по-прежнему востребованы в целом ряде приложений и играют большую роль в контрольно-измерительных процедурах.

Уголковые отражатели

Уголковые (иногда их называют угловыми) отражатели работают по принципу, согласно которому падающие электромагнитные (ЭМ) волны отражаются от проводящих листов в направлении, параллельном падающему лучу. Причем у отраженной волны — та же поляризация, что и у падающей, и в том же направлении, откуда пришла волна. Поскольку уголковый отражатель является пассивным, стоимость радара или системы связи снижается, т. к. для передачи сигнала не требуется источник питания или дополнительные компоненты, часто имеющиеся в цепи передачи (например, смеситель, гетеродин, усилители, фильтры, преобразователи).

Уголковая отражающая антенна может иметь двугранную или трехгранную конфигурацию. В двугранной топологии (рис. 1) две перпендикулярные друг другу пластины с высокой отражающей способностью отражают сигнал к источнику, увеличивая эффективную площадь рассеяния (ЭПР, или RCS). ЭПР (для гармонического зондирующего радиосигнала) — отношение мощности радиоизлучения эквивалентного изотропного источника (создающего в точке наблюдения такую же плотность потока мощности радиоизлучения, что и облучаемый рассеиватель) к плотности потока мощности (Вт/м 2 ) зондирующего радиоизлучения в точке расположения рассеивателя. Таким образом, ЭПР является количественной мерой свойства объекта рассеивать электромагнитную волну. Следуя той же логике, в структуре трехгранной антенны используются три отражающие поверхности, соединенные под прямым углом. В этом случае отраженная волна теоретически может приходить с любого направления и возвращаться к своему источнику.

Рис. 1. Уголковые отражатели возвращают сигнал обратно к источнику