Аварка что за нация

Народ аварцы

Аварцы

Один из самых многочисленных и самых древних народов Кавказа – это аварцы. Живут они в Дагестане, а также в Чечне, Калмыкии, в восточной Грузии и в Азербайджане – всего около миллиона человек. Аварцы гордятся своей историей: ведь их предки обитали на территории Кавказа еще в период неолита, а язык современных аварцев, существовавший с незапамятных времен, не исчез, в отличие от многих языков дагестано-нахской группы.

История аварцев

История появления аварцев сложна и до настоящего времени до конца не выяснена. Одна из старинных грузинских летописей рассказывает библейскую версию рождения этого народа: она называет первопредком всех горцев Дагестана праправнука Ноя – Лекоса. Один из сыновей Лекоса –Хозоних – основал в горном ущелье город и назвал его своим именем, Хозанихети. Считается, что это искаженное слово Ханзах – древняя столица аварских ханов.

Если не вникать в сложные перипетии истории многочисленных кочевых народов, обитающих на территории Евразии тысячи лет назад и постоянно формирующие новые этносы, то коротко историю аварцев можно рассказать так. Тысячи лет до нашей эры предки аварцев были кочевниками, но примерно в третьем тысячелетии до н.э. они начали вести оседлый образ жизни, разводить скот и заниматься земледелием. Жизнь аварских племен (в античных источниках упоминаются племена «саваров», которые, вероятнее всего, и были предками современных аварцев) проходила в горах, в относительной изоляции от других племен и народов, что позволило сохранить не только язык и отличительные внешние особенности народа, но и многие традиции и обычаи.

В первом тысячелетии нашей эры в арабских летописях упоминается царство Сарир, на его месте чуть позже образовалось Аварское ханство. Это был союз независимых племен и обществ, которые объединялись под началом хана только в случае военной необходимости. Аварское ханство просуществовало до XVIII в., на протяжении нескольких последних веков находясь в зависимости от соседнего Ирана. К тому моменту, как ханство присоединилось к России в 1813 году, аварцы имели свою письменность, похожую на арабскую, и исповедовали ислам суннитского толка. В начале XIX века аварцы приняли участие в войне, в ней под предводительством Шамиля горцы пытались отстоять свою свободу. Однако активно консолидироваться как народ аварцы стали после образования Дагестанской АССР в 1921 году.

Религия аварцев

Сегодня аварцы в абсолютном большинстве – мусульмане-сунниты. Интересно, что уже упомянутое средневековое государство Сарир на Кавказе в качестве официальной религии выбрало православное христианство. Существует мнение, что до принятия ислама небольшая часть предков аварцев исповедовала иудаизм, однако достаточных доказательств этому нет. Как бы то ни было, ислам начал проникать на территорию современного Дагестана уже в VII в н.э., а окончательно обосновался здесь примерно в XV веке.

Современные аварцы

Численность аварского народа стремительно растет. Всероссийская перепись населения 2002 года показала, что за несколько последних десятилетий XX века численность аварцев в России выросла в 2,5 раза. В аварских семьях принято иметь несколько детей, поэтому рождаемость постоянно растет. Все чаще аварцы уезжают из сел в города, но, что интересно, этот народ практически не ассимилируется с другими народами: очень редко встречаются браки аварцев с русскими или представителями других кавказских национальностей. Современные аварцы, как и их далекие предки, успешно занимаются сельским хозяйством, виноделием, разводят коз и овец. Они чтят свои национальные и культурные традиции, многие знают аварский язык – в общем, делают все для того, чтобы аварцы как народ существовали еще долгие столетия.

История, традиции и обычаи аварцев – самой многочисленной нации Дагестана

Республика Дагестан – это огромная общность различных коренных народностей, самым многочисленным из которых являются аварцы. Этот народ во многом сформировал национальную самобытность региона, оказав серьезное влияние на его культуру. История и судьба аварского народа нераздельно связана с историей Страны гор.

Краткая история происхождения аварцев

Иногда можно услышать вопрос: «А что за нация такая – аварец?» По одной из версий представители этноса являются потомками аваров и самоназвание нации произошло от имени «Авар» – великого правителя государства Сарир. Однако, по мнению других этнографов, так называли жителей Хунзахского плато, где располагалось Аварское ханство.

Сегодня представителей этого кавказского народа можно встретить в любом регионе нашей страны. Связано это с тем, что аварцы являются самым большим по численности этносом, проживающим на территории современного Дагестана.

Численность аварцев только на территории РД составляет около 100 тысяч человек. На самом деле их гораздо больше, поскольку аварцы проживают не только в городах центральной России, но и за рубежом – в Азербайджане, Грузии. Можно встретить аварцев во многих других бывших республиках СССР, и даже в Турции. Но, конечно, централизованно они проживают в Дагестане, составляя около трети всего населения региона.

По утверждениям отдельных летописей (например, грузинской «Картлис цховреба») некогда аварцам принадлежали огромные земли, начиная от Волги и Каспийского моря, и заканчивая долинами Терека. Так это или нет, сегодня сказать трудно. Историки до сих пор спорят о происхождении аварцев. Как отметили выше, большинство исследователей относит их к потомкам аваров, воинственного народа, который пришел территорию Кавказа еще в V-VI веках.

Часть их ушла дальше, в Европу, а некоторые племена осели здесь и постепенно ассимилировались с теми народностями, которые населяли эти земли исстари. Этнически близки к аварцам народы андо-цезские, что говорит о взаимопроникновении языков и культур.

Ученые, опираясь на данные исследований, находят некоторую связь между евразийскими аварами и теми аварцами, которые проживают сегодня на Кавказе. Определенно утверждать ничего нельзя, поскольку в этом регионе традиционно наблюдается смешение этносов, а сам аварский народ генетически изучен довольно слабо. Однако можно сказать, что непосредственно их история началась с периода создания государства Сарир, которое с VI по XI века существовало в горной части Дагестана.

Государство Сарир было сильным и большим, оно граничило с грузинскими княжествами, с Хазарией и Аланией. Древние аварцы были достаточно воинственным народом. Основными политическими и территориальными противниками их были хазары. Нередко они сходились с многочисленными армиями в тяжелых боях.

В VIII — IX веках Сарир находился под властью арабов, затем вновь обрел независимость. После чего аварцы участвовали в войнах против Дербента и Ширвана – небольших региональных государственных образований. В Х веке это было очень могущественное государство и даже диктовало свои условия соседям. Во многом способствовали этому успеху и хорошие отношения с Аланией.

Распад целостности произошел в конце XI века. Это произошло из-за внутренних противоречий, прежде всего, на религиозной почве. Жители Сарира в большинстве своем были христианами, однако хазарский иудаизм, арабский ислам и язычество малых народностей привели к сильным разногласиям и ослаблению страны. В результате западная территория откололась от Сарира, а само государство распалось на независимые территории, в том числе, Аварское ханство.

В XIII веке аварцы были вынуждены противостоять войскам монголов, которые собирались завоевать горные части Дагестана. После чего между Аварским государством и Золотой Ордой был заключен союз данничества. По всей видимости, эти периоды (взаимоотношения сначала с арабами, затем с монголами) также оказали влияние не только на менталитет, но во многом и на их внешность.

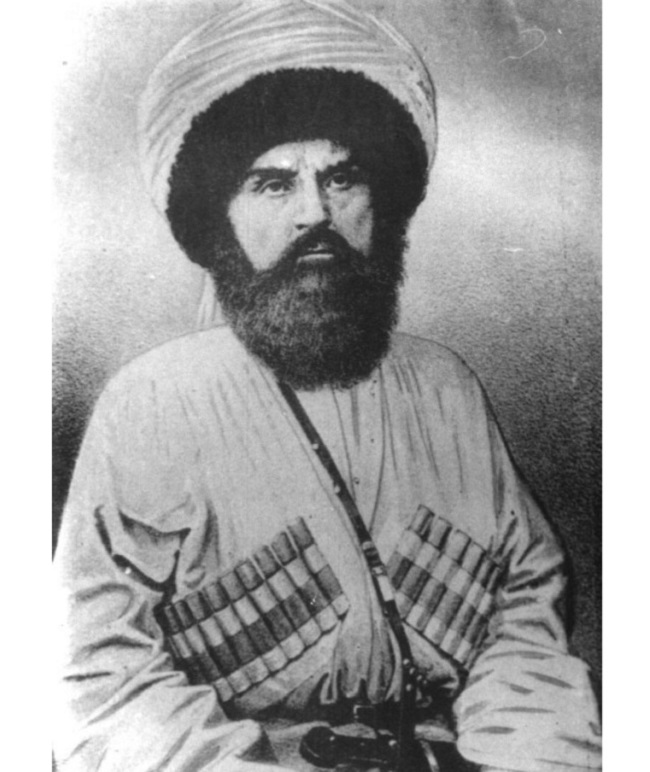

Стоит рассмотреть фото аварцев, чтобы увидеть определенные ближневосточные черты в лицах, а в некоторых случаях – отдаленные азиатские. К тому же, становлению внешности и характера аварцев во многом способствовал и другой период: в XVIII веке Авария попала под власть персов.

Стоит отметить, что они не собирались принимать новых правителей и оказывали отчаянное сопротивление иранцам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, Персия так и не смогла полностью сломить независимость этого народа, вследствие чего иранский полководец Надир-шах лишь ослабил собственное военное могущество и достиг в определенной мере снижения влияния на другие народы самой Персии.

Что же касается иранских войск, то, как утверждают документы того времени и современные историки, не все персы ушли с Кавказа – многие из них остались здесь и пополнили население Дагестана и Чечни.

Конец 18–начало 19 столетий стали поворотным этапом в истории народа, поскольку на Кавказ пришла Россия. На тот момент Аварское государство уже устало от постоянных притязаний на свою независимость со стороны персов и турок. Сначала Петербург допускал те же ошибки, что и другие стороны, желавшие распространить на эти территории зону своего внимания.

Первые годы русской экспансии были во многом схожи с персидской, что вызывало неприятие новых властей со стороны горцев. В итоге это привело к Кавказской войне. На защиту интересов своего народа встал имам Шамиль, а самым известным и запомнившимся сражением стала битва при Ахульго. К сожалению, большая часть аварского населения в битве была перебита царскими войсками.

Русское руководство сделало правильные выводы: сменила тактику и начала делать все, чтобы ее покровительство стало привлекающим фактором для жителей региона. В результате эта тактика себя оправдала. Аварская элита поняла, что Петербург, оставляя ей определенную свободу действий, предлагает защиту всей территории от вторжений и разорения со стороны Ирана и Турции. К началу 19 века большая часть Дагестана официально вошла в состав Российской империи.

При этом некоторая часть населения все же не приняли новые порядки и стремились уехать. О том, сколько аварцев покинули родные края и перебрались на жительство поближе к Стамбулу, сказать довольно сложно. Однако на сегодняшний день на территории Турции проживают около 55 000 аварцев.

Традиции, обычаи и быт народа

Многовековая история, а также свободолюбивый нрав аварцев позволили им сохранить собственные обычаи и традиции. Во многом они сходны с традициями других кавказских народов. Но есть и некоторые, присущие только им черты, касающиеся, в первую очередь, этики поведения.

Уважительное обращение к старшим – это основная этическая традиция аварцев. Более того, старейшины до сих пор играют главенствующую роль на народных сходах при принятии какого-либо решения. Чем авторитетнее старейшина, тем больше возможностей у него сделать свой голос решающим.

Кроме того, к числу обычаев относится и строгое соблюдение этикета при общении. Например, если мужчины-аварцы разговаривают между собой, они соблюдают определенные условия возрастного ценза. Младший, поздоровавшись со старшим, обязан отступить на два шага и соблюдать эту дистанцию на протяжении всей беседы. Если же с мужчиной общается женщина, то это расстояние становится еще больше и достигает метров двух.

Аварские традиции во всем, что касается общения, достаточно целомудренны, а сами представители этноса являются обходительными. Вместе с тем, народные традиции не обходят стороной проведение разнообразных праздников – здесь уже упомянутая целомудренность и вежливость подчеркивается яркостью костюмов и праздничных обрядов.

Стоит побывать на свадьбе аварцев, чтобы убедиться – это одно из самых красочных зрелищ. Здесь по традиции собираются жители всего селения. В течение первого дня веселье проходит в доме у кого-нибудь из друзей жениха, причем стол должны организовывать гости. Лишь на второй день свадьба проходит в доме, где проживает жених, а к вечеру сюда привозят и укутанную свадебным покрывалом невесту. На третий день дарят подарки и едят традиционные блюда, в число которых входит и обязательная каша.

Между прочим, у аварцев существует свадебный обычай похищения, только крадут здесь не невесту, а жениха. Это осуществляют подружки новобрачной, поэтому друзья жениха должны зорко следить за тем, чтобы он не был похищен.

Как и прочие дагестанцы, аварцы до сих пор придерживаются обычая кровной мести. Конечно, сегодня эта традиция уходит в прошлое, однако в далеких горных селах она может практиковаться и поныне. В старину кровная месть захватывала целые роды, а причиной могло служить похищение, убийство, а также осквернение родовых святынь.

Вместе с тем, аварцы – народ гостеприимный. Гость здесь всегда является главным человеком в доме, и они всегда готовы к приходу даже нежданных гостей, оставляя им еду на обеде или ужине.

Общие кавказские традиции проявляются также в национальной одежде. Самой распространенной верхней мужской одеждой является бешмет, в зимнее время он утеплялся подкладкой. Под бешмет надевается рубаха, головным убором служит большая папаха. Что же касается женских костюмов, то они довольно разнообразны.

Аварские женщины носят одежду, украшенную местными этническими элементами – по украшениям, расцветке платка, узорам можно угадать, из какого селения женщина родом. При этом замужние и пожилые женщины предпочитают одежду приглушенных оттенков, а вот девушкам позволительно наряжаться более ярко.

Культура доминирующей нации Дагестана

Аварцы, как и другие дагестанские народы, внесли большой вклад в культуру Кавказа и России. Прежде всего, это народное творчество. Выступления национальных коллективов всегда пользуются большим успехом у зрителей. Очень поэтичны и напевны песни аварцев. Здесь одинаково широко используются и богатые возможности языка, и национальный музыкальный колорит. Поэтому послушать, как они поют, всегда собирается немало слушателей.

Не менее колоритны и национальные праздники. Каждое такое празднество становится ярчайшим зрелищем. Здесь и песни, и танцы, и яркие костюмы – все сливается воедино. Стоит упомянуть, что аварцы, как и другие местные народы, умеют веселить и себя, и других. Они довольно остры на язык и хорошо знают особенности своего менталитета. Поэтому, как утверждают знатоки, анекдоты про аварцев сочиняют сами представителями этого народа.

Ярким, напевным и полным поэтичных оборотов является их язык, который относится к нахско-дагестанской группе языков Северного Кавказа. При этом в нем присутствует множество местных диалектов. Во многом это явление отражает особенности аварской истории, когда возникали вольные общества горцев.

Тем не менее, хоть они и проживают в разных частях земли, всегда могут понять друг друга. Существуют и общие языковые и культурные традиции, идентичные для всей Аварии. Например, многих интересует, почему аварцы с особым пиететом относятся к волкам. Все потому, что у них волк считается символом смелости и благородства. Поэтому образ волка многократно воспевается и в народном фольклоре, и в литературе.

Большой вклад в культуру России внесли известные аварцы-литераторы. В их числе, конечно, Расул Гамзатов – один из самых знаменитых поэтов Дагестана. Именно он создал своеобразный гимн, сочинив стихотворение «Песня аварцев». С тех пор это произведение стало неофициальным гимном народа. Славу аварцам принесла также поэтесса Фазу Алиева.

Известны и достижения спортсменов – прежде всего, Джамала Ажигирея, мастера спорта по у-шу, 12-кратного чемпиона Европы, а также Хабиба Нурмагомедова, профессионала по боям без правил UFC (является чемпионом мира).

Сегодня национальность аварец говорит о многом. Это гордый и независимый народ, который на протяжении многих веков своего развития не раз доказывал, что умеет бороться за собственную свободу. Несмотря на то, что некогда они считались воинственными, у аварцев развито скотоводство и земледелие, различные ремесла. На многих национальных фестивалях создаются экспозиции традиционных ковров, шкатулок, посуды, украшений.

Новое в блогах

Коренные народы России. Аварцы.

Республика Дагестан – это огромная общность различных коренных народностей, самым многочисленным из которых являются аварцы. Этот народ во многом сформировал национальную самобытность региона, оказав серьезное влияние на его культуру. История и судьба аварского народа нераздельно связана с историей Страны гор.

Краткая история происхождения аварцев

Иногда можно услышать вопрос: «А что за нация такая – аварец?» По одной из версий представители этноса являются потомками аваров и самоназвание нации произошло от имени «Авар» – великого правителя государства Сарир. Однако, по мнению других этнографов, так называли жителей Хунзахского плато, где располагалось Аварское ханство.

Сегодня представителей этого кавказского народа можно встретить в любом регионе нашей страны. Связано это с тем, что аварцы являются самым большим по численности этносом, проживающим на территории современного Дагестана.

Численность аварцев только на территории РД составляет около 100 тысяч человек. На самом деле их гораздо больше, поскольку аварцы проживают не только в городах центральной России, но и за рубежом – в Азербайджане, Грузии. Можно встретить аварцев во многих других бывших республиках СССР, и даже в Турции. Но, конечно, централизованно они проживают в Дагестане, составляя около трети всего населения региона.

По утверждениям отдельных летописей (например, грузинской «Картлис цховреба») некогда аварцам принадлежали огромные земли, начиная от Волги и Каспийского моря, и заканчивая долинами Терека. Так это или нет, сегодня сказать трудно. Историки до сих пор спорят о происхождении аварцев. Как отметили выше, большинство исследователей относит их к потомкам аваров, воинственного народа, который пришел территорию Кавказа еще в V-VI веках.

Часть их ушла дальше, в Европу, а некоторые племена осели здесь и постепенно ассимилировались с теми народностями, которые населяли эти земли исстари. Этнически близки к аварцам народы андо-цезские, что говорит о взаимопроникновении языков и культур.

Ученые, опираясь на данные исследований, находят некоторую связь между евразийскими аварами и теми аварцами, которые проживают сегодня на Кавказе. Определенно утверждать ничего нельзя, поскольку в этом регионе традиционно наблюдается смешение этносов, а сам аварский народ генетически изучен довольно слабо. Однако можно сказать, что непосредственно их история началась с периода создания государства Сарир, которое с VI по XI века существовало в горной части Дагестана.

Государство Сарир было сильным и большим, оно граничило с грузинскими княжествами, с Хазарией и Аланией. Древние аварцы были достаточно воинственным народом. Основными политическими и территориальными противниками их были хазары. Нередко они сходились с многочисленными армиями в тяжелых боях.

В VIII—IX веках Сарир находился под властью арабов, затем вновь обрел независимость. После чего аварцы участвовали в войнах против Дербента и Ширвана – небольших региональных государственных образований. В Х веке это было очень могущественное государство и даже диктовало свои условия соседям. Во многом способствовали этому успеху и хорошие отношения с Аланией.

Распад целостности произошел в конце XI века. Это произошло из-за внутренних противоречий, прежде всего, на религиозной почве. Жители Сарира в большинстве своем были христианами, однако хазарский иудаизм, арабский ислам и язычество малых народностей привели к сильным разногласиям и ослаблению страны. В результате западная территория откололась от Сарира, а само государство распалось на независимые территории, в том числе, Аварское ханство.

В XIII веке аварцы были вынуждены противостоять войскам монголов, которые собирались завоевать горные части Дагестана. После чего между Аварским государством и Золотой Ордой был заключен союз данничества. По всей видимости, эти периоды (взаимоотношения сначала с арабами, затем с монголами) также оказали влияние не только на менталитет, но во многом и на их внешность.

Стоит рассмотреть фото аварцев, чтобы увидеть определенные ближневосточные черты в лицах, а в некоторых случаях – отдаленные азиатские. К тому же, становлению внешности и характера аварцев во многом способствовал и другой период: в XVIII веке Авария попала под власть персов.

Стоит отметить, что они не собирались принимать новых правителей и оказывали отчаянное сопротивление иранцам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, Персия так и не смогла полностью сломить независимость этого народа, вследствие чего иранский полководец Надир-шах лишь ослабил собственное военное могущество и достиг в определенной мере снижения влияния на другие народы самой Персии.

Что же касается иранских войск, то, как утверждают документы того времени и современные историки, не все персы ушли с Кавказа – многие из них остались здесь и пополнили население Дагестана и Чечни.

Конец 18–начало 19 столетий стали поворотным этапом в истории народа, поскольку на Кавказ пришла Россия. На тот момент Аварское государство уже устало от постоянных притязаний на свою независимость со стороны персов и турок. Сначала Петербург допускал те же ошибки, что и другие стороны, желавшие распространить на эти территории зону своего внимания.

Первые годы русской экспансии были во многом схожи с персидской, что вызывало неприятие новых властей со стороны горцев. В итоге это привело к Кавказской войне. На защиту интересов своего народа встал имам Шамиль, а самым известным и запомнившимся сражением стала битва при Ахульго. К сожалению, большая часть аварского населения в битве была перебита царскими войсками.

Русское руководство сделало правильные выводы: сменила тактику и начала делать все, чтобы ее покровительство стало привлекающим фактором для жителей региона. В результате эта тактика себя оправдала. Аварская элита поняла, что Петербург, оставляя ей определенную свободу действий, предлагает защиту всей территории от вторжений и разорения со стороны Ирана и Турции. К началу 19 века большая часть Дагестана официально вошла в состав Российской империи.

При этом некоторая часть населения все же не приняли новые порядки и стремились уехать. О том, сколько аварцев покинули родные края и перебрались на жительство поближе к Стамбулу, сказать довольно сложно. Однако на сегодняшний день на территории Турции проживают около 55 000 аварцев.

Традиции, обычаи и быт народа

Многовековая история, а также свободолюбивый нрав аварцев позволили им сохранить собственные обычаи и традиции. Во многом они сходны с традициями других кавказских народов. Но есть и некоторые, присущие только им черты, касающиеся, в первую очередь, этики поведения.

Уважительное обращение к старшим – это основная этическая традиция аварцев. Более того, старейшины до сих пор играют главенствующую роль на народных сходах при принятии какого-либо решения. Чем авторитетнее старейшина, тем больше возможностей у него сделать свой голос решающим.

Кроме того, к числу обычаев относится и строгое соблюдение этикета при общении. Например, если мужчины-аварцы разговаривают между собой, они соблюдают определенные условия возрастного ценза. Младший, поздоровавшись со старшим, обязан отступить на два шага и соблюдать эту дистанцию на протяжении всей беседы. Если же с мужчиной общается женщина, то это расстояние становится еще больше и достигает метров двух.

Аварские традиции во всем, что касается общения, достаточно целомудренны, а сами представители этноса являются обходительными. Вместе с тем, народные традиции не обходят стороной проведение разнообразных праздников – здесь уже упомянутая целомудренность и вежливость подчеркивается яркостью костюмов и праздничных обрядов.

Стоит побывать на свадьбе аварцев, чтобы убедиться – это одно из самых красочных зрелищ. Здесь по традиции собираются жители всего селения. В течение первого дня веселье проходит в доме у кого-нибудь из друзей жениха, причем стол должны организовывать гости. Лишь на второй день свадьба проходит в доме, где проживает жених, а к вечеру сюда привозят и укутанную свадебным покрывалом невесту. На третий день дарят подарки и едят традиционные блюда, в число которых входит и обязательная каша.

Между прочим, у аварцев существует свадебный обычай похищения, только крадут здесь не невесту, а жениха. Это осуществляют подружки новобрачной, поэтому друзья жениха должны зорко следить за тем, чтобы он не был похищен.

Как и прочие дагестанцы, аварцы до сих пор придерживаются обычая кровной мести. Конечно, сегодня эта традиция уходит в прошлое, однако в далеких горных селах она может практиковаться и поныне. В старину кровная месть захватывала целые роды, а причиной могло служить похищение, убийство, а также осквернение родовых святынь.

Вместе с тем, аварцы – народ гостеприимный. Гость здесь всегда является главным человеком в доме, и они всегда готовы к приходу даже нежданных гостей, оставляя им еду на обеде или ужине.

Общие кавказские традиции проявляются также в национальной одежде. Самой распространенной верхней мужской одеждой является бешмет, в зимнее время он утеплялся подкладкой. Под бешмет надевается рубаха, головным убором служит большая папаха. Что же касается женских костюмов, то они довольно разнообразны.

Аварские женщины носят одежду, украшенную местными этническими элементами – по украшениям, расцветке платка, узорам можно угадать, из какого селения женщина родом. При этом замужние и пожилые женщины предпочитают одежду приглушенных оттенков, а вот девушкам позволительно наряжаться более ярко.

Культура доминирующей нации Дагестана

Аварцы, как и другие дагестанские народы, внесли большой вклад в культуру Кавказа и России. Прежде всего, это народное творчество. Выступления национальных коллективов всегда пользуются большим успехом у зрителей. Очень поэтичны и напевны песни аварцев. Здесь одинаково широко используются и богатые возможности языка, и национальный музыкальный колорит. Поэтому послушать, как они поют, всегда собирается немало слушателей.

Не менее колоритны и национальные праздники. Каждое такое празднество становится ярчайшим зрелищем. Здесь и песни, и танцы, и яркие костюмы – все сливается воедино. Стоит упомянуть, что аварцы, как и другие местные народы, умеют веселить и себя, и других. Они довольно остры на язык и хорошо знают особенности своего менталитета. Поэтому, как утверждают знатоки, анекдоты про аварцев сочиняют сами представителями этого народа.

Ярким, напевным и полным поэтичных оборотов является их язык, который относится к нахско-дагестанской группе языков Северного Кавказа. При этом в нем присутствует множество местных диалектов. Во многом это явление отражает особенности аварской истории, когда возникали вольные общества горцев.

Тем не менее, хоть они и проживают в разных частях земли, всегда могут понять друг друга. Существуют и общие языковые и культурные традиции, идентичные для всей Аварии. Например, многих интересует, почему аварцы с особым пиететом относятся к волкам. Все потому, что у них волк считается символом смелости и благородства. Поэтому образ волка многократно воспевается и в народном фольклоре, и в литературе.

Большой вклад в культуру России внесли известные аварцы-литераторы. В их числе, конечно, Расул Гамзатов – один из самых знаменитых поэтов Дагестана. Именно он создал своеобразный гимн, сочинив стихотворение «Песня аварцев». С тех пор это произведение стало неофициальным гимном народа. Славу аварцам принесла также поэтесса Фазу Алиева.

Известны и достижения спортсменов – прежде всего, Джамала Ажигирея, мастера спорта по у-шу, 12-кратного чемпиона Европы, а также Хабиба Нурмагомедова, профессионала по боям без правил UFC (является чемпионом мира).

Сегодня национальность аварец говорит о многом. Это гордый и независимый народ, который на протяжении многих веков своего развития не раз доказывал, что умеет бороться за собственную свободу. Несмотря на то, что некогда они считались воинственными, у аварцев развито скотоводство и земледелие, различные ремесла. На многих национальных фестивалях создаются экспозиции традиционных ковров, шкатулок, посуды, украшений.

Аварская свадьба

Традиции аварской свадьбы

Аварцы – народ, который славится не только доблестью и честью, но и своим отношением к традициям и обычаям предков. С давних пор до настоящего времени их почитают и стараются следовать им во всем. Особенно это касается свадеб и семейного уклада. Издавна повелось, что невесту аварскому парню выбирают только родители.

Браки заключались исключительно по предварительному сговору старших и оставались прочными до конца жизни супругов. Аварская свадьба – результат договоренности родственников и беспрекословное подчинение родительской воле. Аварцы – немногочисленный народ, и для сохранения его было принято женить парней только на аварках, выбирая невест после тщательного ознакомления с их семьями.

Как проходит сватовство и помолвка

В прежние времена случалось так, что жених и невеста впервые встречались только на собственной свадьбе, хотя с самого детства знали, что супруг или супруга давно выбраны родителями.

Приданое для невесты тоже собиралось с момента ее появления на свет, ведь главное предназначение женщины – стать покорной женой, хорошей хозяйкой, заботливой матерью.

Сегодня парень сам выбирает себе невесту, но принять решение и жениться без согласия отца у него вряд ли получится. Если отец и мать согласны с выбором сына, они наводят справки о положении членов семьи девушки в обществе, их материальном благополучии и уровне воспитания. Одобрив кандидатуру невесты, придирчиво подбирают тех, кто станет сватами.

Для начала парень отправляется в гости и в качестве намека на то, что девушка ему нравится, оставляет в доме ее родителей какую-то вещь, принадлежащую ему.

Если девушка дает согласие, то в дом ее отца отправляются сваты, в роли которых выступают мать и сестра жениха. Они могут вести так называемые предварительные переговоры, но окончательное решение примет отец юноши. В тот день, когда на пороге жилища родителей девушки появлялись мужчины, представляющие семью парня, проводился обряд «выбора жениха».

Чаще всего брат юноши с дядей, друзьями и старшими мужчинами приносили подарки в дом будущей невесты.

Сватовство у аварцев больше похоже на небольшую свадьбу. Оно проходит за столом, уставленным разнообразными блюдами, но перед началом беседы в дом родителей невесты, как того требуют старинные обряды, приходят музыканты. Это трое парней, которым дарят три шапки, три пары носков и три платка.

Потом на пороге появляются мужчины из рода жениха и преподносят свои дары. В первую очередь они предлагают угощение и сладкое вино. Как того требует свадебный обычай, в качестве угощения приносят курицу и сладости.

Сваты красочно описывают достоинства юноши, расхваливают его характер, перечисляют такие качества, как смелость, сила, ответственность. Они стараются убедить родителей невесты в том, что жених способен содержать семью, заботиться о жене и детях. Ошибиться с выбором жениха нельзя, так как разводов у аварцев не бывает.

Если договоренность достигнута и назначен день бракосочетания, жених дарит невесте ювелирные украшения, деньги и надевает на палец кольцо из золота или серебра. С этого момента судьба девушки практически решена.

Подготовка к свадьбе

Подготовка к свадьбе может продлиться от года до двух или трех лет. Все зависит от уровня материального состояния родителей молодых. Несмотря на то, что приданое для девушки начинают готовить со дня ее рождения, только после помолвки женщины в доме невесты приступают к шитью свадебных нарядов. В горах Дагестана принято готовиться к свадьбе основательно.

В приданое невесты входит все необходимо для жизни:

постельное и нательное белье;

Конечно, в городах в качестве приданого девушка получает не только постель. Здесь готовят бытовую технику и электронику.

Чтобы подготовиться к предстоящей свадьбе, родным невесты и жениха необходимо позаботиться о продуктовых запасах. Ведь праздник будет проходить в обоих домах.

У аваров, живущих в селе в горах, принято приглашать на свадьбу всех жителей селения. Это настоящее пиршество, которое продлится несколько дней.

В первый день жених празднует со своими друзьями, а невеста находится с подругами и старшими женщинами, которые ее наряжают, представляют родственникам. На первом этапе праздника отец невесты посещает дом родителей жениха, где его угощают, одаривают.

Потом наступает очередь жениха, который вместе с братьями и друзьями приносит подарки в дом невесты. Все принесенные дары выставляют на всеобщее обозрение, чтобы соседи могли убедиться в состоятельности жениха и оценить уровень его обеспеченности.

В это время проходит и религиозная церемония, на которой не требуется присутствие невесты.

Девушка в окружении сестер, подруг и старших женщин празднует отдельно от будущего супруга. На третий день происходит прощание с родителями.

Жених забирает невесту в свой дом на второй день свадьбы. Она появляется перед гостями, одетая в свадебный наряд, но укутанная покрывалом. На пороге девушку встречают женщины, свекровь подносит ей ложку меда (чтобы жизнь была сладкой), родственницы дают невесте ребенка (маленького мальчика), чтобы та взяла его на руки.

По древнему поверью, только после этого можно быть уверенным, что первенцем у молодоженов будет сын. Мужчинам запрещено входить в помещение, где находится невеста. Юноша приходит к своей невесте поздней ночью. Утром следующего дня новобрачную поздравляют все женщины, присутствующие в доме. Ей дарят дорогие подарки, ювелирные украшения.

Свадьба продолжается. Жених проводит дни с друзьями, празднуя рождение новой семьи, а невеста ждет его в доме, не покидая пределов отведенной ей комнаты.

На третий день после того, как будут завершены торжества, невеста выходит из помещения и направляется в сопровождении подруг к колодцу, чтобы набрать воды.

Помимо кувшина у нее с собой должно быть большое количество сладостей. Ими она будет откупаться от подружек, которые постараются помешать ей наполнить кувшин водой.

Несмотря на то что по традиции молодожены будут жить в разных комнатах и не будут тесно контактировать, именно молодая жена (во всем подчиняясь свекрови) будет отвечать за хозяйственную часть их жизни и многое невозможно будет сделать без ее согласия. В этом видео – аварская свадьба с национальными традициями и обычаями: Главная особенность аварской свадьбе – организация и проведение праздника в соответствии с древними обычаями и традициями. Многие представители этого народа живут уже не в горных селениях, а в крупных городах, но даже здесь свадьбы проводят так, чтобы не оскорбить память предков и не ударить в грязь лицом перед родственниками и соседями. Как соблюсти традиции, организуя городскую свадьбу аварца? Кто будет приглашен? Где отметить торжественное событие? Мнения и советы самых разных людей помогут молодым сделать этот знаменательный день незабываемым.