Автолизат дрожжей что это

Автолизат пивных дрожжей

Описание

В свежем виде пивные дрожжи представляют собой нестойкий продукт. Их разложение при комнатной температуре начинается через несколько часов, а при температуре 30°С – через 20-30 минут.

В связи с чем учеными был найден способ искусственного разрушения оболочек дрожжевых клеток и создания условий для последующего действия внутриклеточных веществ, что позволяет получить высокоценный белково-аминокислотно-витаминный продукт – автолизат пивных дрожжей.

Автолизат пивных дрожжей – продукт, полученный из пивных дрожжей в результате процесса автолиза, когда под действием определенной температуры (обычно 55-80°С) происходит расщепление содержимого клеток на моносоединения: белки превращаются в свободные аминокислоты, нуклеотиновые кислоты – в нуклеотиды и амины, полисахариды – в моносахара.

Процесс автолиза, который можно сравнить с перевариванием, делает пищу биологически более доступной для нашего организма.

Живых пивных дрожжей в автолизате нет. Есть только частично разрушенные клетки, а это значит, что при полной сохранности всего богатства минерального и витаминного состава дрожжей, белки становятся более легкоусваиваемыми (пептиды более короткие, т.е. аминокислотные цепочки более удобны для усвоения организмом), и весь подбор витаминов находится в свободном состоянии.

Состав

Состав пивных дрожжей уникален. Пивные дрожжи – источник белков натурального происхождения (на 40-60% состоят из белка). Также они содержат витамины группы В: витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин В3 (никотиновая кислота), витамин В4 (холин), витамин В5 (пантотеновая кислота), витамин В6 (пиридоксин), витамин В7 (биотин), витамин В9 (фолиевая кислота); 17 аминокислот; антиоксиданты, необходимые для полноценной жизнедеятельности организма; минералы; жирные кислоты; растительные ферменты; углеводы и жиры.

Свойства

Пивные дрожжи содержат огромное количество ценных питательных веществ. Именно поэтому их полезные свойства неоспоримы:

Применение

Пивные дрожжи в лечебных целях используются уже много десятилетий. Автолизат пивных дрожжей применяется для коррекции питания, профилактики обменных нарушений, нервозности и усталости, при витаминной недостаточности, болезнях сердца и многих других заболеваниях.

Для кожи, волос и ногтей автолизат пивных дрожжей — настоящая находка. После регулярного применения средств с пивными дрожжами ногти становятся крепкими, кожа красивой и ровной, а волосы здоровыми и блестящими.

Автолизат дрожжей не накапливается в организме, не обладает аллергенными и токсическими свойствами. Его регулярное применение приводит к стабилизации здоровья и увеличению жизненной энергии.

659332, Россия, Алтайский край,

Бийск, ул. Социалистическая, 23/6

Автолизат пивных дрожжей

Показания к применению

Взрослым и детям для профилактики гиповитаминоза группы В, при нарушении белково-углеводного и витаминно-минерального обмена веществ, при несбалансированном и неполноценном питании, в период реконвалесценции (после соматических и инфекционных заболеваний); при больших нервно-психических и физических нагрузках; наличии факторов риска развития заболеваний ССС (в т.ч. дислипопротеинемия, артериальная гипертензия, курение); при алкоголизме; длительном воздействии опасных химических веществ и радиации; пребывании в неблагоприятных климатических условиях.

Дерматоз, фурункулез, зуд, экзема, псориаз, угревая сыпь (лечение и профилактика).

Возможные аналоги (заменители)

Действующее вещество, группа

Лекарственная форма

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки

Противопоказания

Как применять: дозировка и курс лечения

В неблагоприятных климатических зонах проводят 3 курса. В лечебных целях дозу увеличивают в 1.5-2 раза.

Лицам, деятельность которых сопряжена с большими нервно-психическими и физическими нагрузками, доза подбирается из расчета 0.3-0.5 г/кг/сут.

Наружно, в составе питательных масок: разводят водой, соком (овощей или фруктов), медом до соответствующей консистенции и наносят на кожу головы.

Фармакологическое действие

Метаболическое средство, действие которого обусловлено входящими в его состав витаминами группы B1, аминокислотами и минеральными веществами. Витамины, микро- и макроэлементы дрожжей находятся в белковых комплексах, что определяет постепенный характер их поступления в организм человека. Обеспечивает нормальную жизнедеятельность, рост и развитие организма, способствует формированию устойчивости к действию неблагоприятных факторов окружающей среды (тяжелым производственным условиям, стрессу и переутомлению). Улучшает усвоение пищи, активирует транспортные функции кишечника, нормализует обменные процессы, обладает иммуностимулирующим и дезинтоксикационным действием, способствует выведению токсичных веществ.

Побочные действия

Аллергические реакции (крапивница, кожный зуд).

ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Таким образом, наука о дрожжах, проделав более чем полутораве-ковой путь, продолжает интенсивно развиваться и в XXI в.

Что такое автолизат пивных дрожжей?

В традиционной народной медицине пивные и пекарские дрожжи применяются при самых разнообразных заболеваниях с незапамятных времен и по сей день благодаря их уникальным свойствам. Опыт применения пивных дрожжей в лечебных целях показывает, что они являются одним из самых эффективных комплексных природных витаминных препаратов.

Автолизат дрожжей содержит необходимые организму аминокислоты, полный набор витаминов группы В, витамины РР, А, К, высшие и низшие пептиды, полисахариды, макро- и микроэлементы, ростовые вещества, биосорбенты.

Живых пивных дрожжей в автол и-зате нет. Есть только частично разрушенные клетки, а это значит, что при полной сохранности всего богатства минерального и витаминного состава дрожжей, белки становятся более легкоус-ваемые (пептиды более короткие, т.е. аминокислотные цепочки более удобны для усвоения организмом), и весь подбор витаминов находится в свободном состоянии.

А подбор витаминов в автол изате очень богатый, и при этом присутствует очень активные группы 8 соединений биологически активных витаминоподобных веществ, так необходимых организму. Очень важно, что разрушенные дрожжи уже не могут вызывать расстройства пищеварения, дио бактериоз.

Автол изат дрожжей используется как источник энергии для организма, применяется для повышения умственной и физической работоспособности, укрепления иммунитета.

Применяется для коррекции питания, для профилактики обменных нарушений, нервозности и усталости, при витаминной недостаточности, болезнях сердца, а также при многих других заболеваниях.

Препарат не накапливается в организме, не обладает аллергенным и токсическим свойствами. Регулярное его применение приводит к стабилизации здоровья и увеличению жизненной энергии, заметно стимулирует неспецифическую резистентность организма при стрессовых ситуациях.

Автолизат дрожжей что это

7.5. Автолиз дрожжей и его роль в формировании качественных особенностей игристых вин

Автолиз дрожжей в настоящее время широко используется в виноделии для ускорения созревания столовых, крепленых вин и особенно шампанского. Мартини еще в 1926 г. заметил, что эффект созревания бутылочного шампанского, развитие в нем тонкого букета и продолжительной игры связаны с выдержкой его на дрожжах. В нашей стране большую роль в практическом применении автолиза дрожжей в виноделии сыграли работы А. М. Фролова-Багреева. Исследованиями А. И. Опарина и сотр. была научно обоснована и расшифрована биохимическая роль автолитических процессов при шампанизации вин в бутылках. Работы Н. М. Сисакяна и сотр., А. К. Родопуло, Е. М. Поповой и др. подтвердили и расширили эти представления.

Под автолизом понимают процесс расщепления отдельных компонентов клетки под действием различных ферментов, освободившихся в результате распада клеточных мембран. Гибель дрожжевой клетки может происходить мгновенно, например при нагревании, и медленно. В первом случае строение клетки после смерти не меняется, при постепенном отмирании происходят изменения, называемые некробиозом. Механизм старения и отмирания клеток является спорным.

Автолиз происходит особенно интенсивно в тех случаях, когда жизнь клетки прекращается, а внутриклеточные ферменты сохраняются. Наиболее благоприятные условия для этого создаются при температуре 40-45 °С. При понижении температуры скорость автолиза снижается. Оптимум рН для автолиза винных дрожжей 5,5. Автолизу способствует содержание спирта до 12% об. Повышенная концентрация сахара замедляет его ход. Автолитические процессы усиливаются в анаэробных условиях, так как при недостатке кислорода в клетке активизируются гидролитические ферменты. При большом доступе кислорода автолиз приобретает иную направленность. Для обогащения вин продуктами автолиза дрожжей приняты длительная выдержка вин на дрожжах, обработка вина с дрожжами, внесение дрожжевых автолизатов, а также использование ферментных концентратов и ферментных препаратов из дрожжей. Длительная выдержка виноматериалов с дрожжами требует тщательного внимания и ухода, чтобы избежать нежелательных последствий: появления дрожжевого, сероводородного тонов и др.

Нагревание вин с дрожжами при 40-45 °С, предложенное А. К. Родопуло в 1945 г., широко используется в производстве. Для шампанских виноматериалов термическая обработка должна проводиться в отсутствие кислорода.

Внесение в виноматериал массы дрожжей, предварительно автолизованных ускоренными методами в специально созданных условиях, несмотря на различие методов получения автолизатов, обеспечивает улучшение качества различных типов вин.

Ферментные концентраты и ферментные препараты из дрожжей были предложены В. И. Ниловым и Е. Н. Датунашвили. Исходя из концепции А. И. Опарина о решающей роли ферментов в улучшении качества шампанского, авторы разработали способ получения ферментных концентратов путем длительного настаивания вина с дрожжами при температуре не выше 10 °С.

Введение ферментных концентратов обеспечивает понижение OB-потенциала, снижение содержания альдегидов, увеличение количества сложных эфиров. Рекомендовано применение ферментных препаратов, полученных путем экстракции ферментов из дрожжей водой и последующего осаждения спиртом.

Семишон впервые показал, что выдержка вина на дрожжах в течение нескольких недель более чем в 2 раза повышает содержание в нем фосфорных соединений. Контакт вина с дрожжами способствует накоплению в вине азотистых веществ.

А. И. Опарин и сотр. выяснили, что автолизующиеся дрожжевые клетки являются источником ферментов инвертазы и протеазы, ускоряющих ферментативные превращения в вине. Выделение дрожжами ферментов в среду зависит от физиологической активности клеток. В дрожжевых клетках в процессе голодания активность многих ферментов понижается и исчезает.

Установлено, что при автолизе из дрожжей в вино переходят аминокислоты, причем не только содержавшиеся в среде, но и синтезированные дрожжами. Считается, что выделение дрожжами азотистых веществ связано с актом брожения и обусловливается повышением проницаемости клеточной оболочки. Так, при длительном промывании дрожжей водой абсолютно не наблюдается потерь аминокислот. При голодании дрожжей содержание азота аминокислотного фонда снижается на 70%. Выделение аминокислот дрожжами зависит от природы и концентрации сахара, температуры, расы дрожжей.

Цитологические исследования показали, что автолиз дрожжевых клеток в вине протекает медленно и имеет своеобразную направленность [8]. Этому способствуют относительно низкое значение рН и присутствие в вине разнообразных химических веществ: спирта, кислот и др. В случае высокого рН (при выдержке дрожжей в воде) процесс разрушения дрожжей идет глубоко, с разрывом клеточных структур. За время выдержки дрожжей в вине происходит увеличение зернистости цитоплазмы и наступает ее коагуляция, уменьшаются размеры дрожжевых клеток, причем чем выше температура выдержки, тем нагляднее выражены эти процессы.

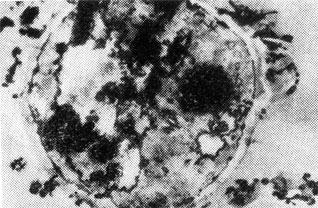

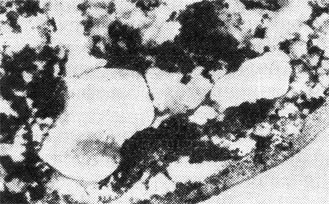

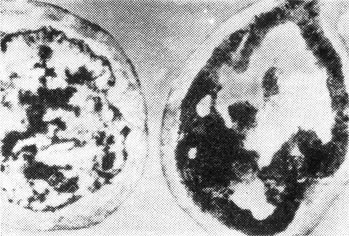

Исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показали, что в процессе выдержки дрожжей в вине при 20 °С происходит постепенное нарушение целостности цитоплазмы и клеточных органелл, клетка деформируется, накапливаются фосфолипидные образования. Если до выдержки можно наблюдать ровную клеточную стенку и гомогенную цитоплазму с органеллами (рис. 12), то спустя 14 сут в цитоплазме появляется много светлых пятен, вероятнее всего, вакуолей. На 30-е сутки (рис. 13) клеточная стенка утолщается, контуры ее становятся размытыми, появляется периплазматическое пространство, обнаруживаются темные вкрапления хроматина, который образуется вследствие разрушения нуклеопротеидных комплексов клетки.

Рис. 12. Дрожжевая клетка до автолиза (ПЭМ)

Рис. 13. Дрожжевая клетка после выдержки при 20 °С в течение 30 сут (ПЭМ)

Через 40 сут увеличивается число светлых зон, появляются темные участки, которые являются, вероятнее всего, фосфолипидными, образовавшимися при распаде комплексов этих веществ с белками. После 60 сут выдержки цитоплазма становится зернистой и внутриклеточные структуры различить трудно.

После 1 мес выдержки в клетках видна цитоплазматическая мембрана, между мембраной и клеточной стенкой образуется периплазматическое пространство. После 2 мес выдержки цитоплазматическая мембрана разрывается.

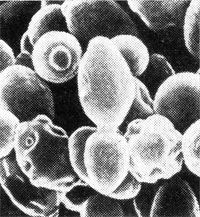

Рис. 14. Дрожжевая клетка до автолиза (РЭМ)

Рис. 15. Дрожжевые клетки после выдержки при 20 °С в течение 77 сут (РЭМ)

Как известно, осмотическим барьером в клетке служит цитоплазматическая мембрана, которая регулирует поступление в клетку питательных веществ и выведение наружу вредных продуктов обмена. Просвечивающей ЭМ были обнаружены разрывы цитоплазматической мембраны. Вероятно, нарушение целостности цитоплазматической мембраны и привело к тому, что дрожжевая клетка сморщилась. Вместе с тем клеточная стенка остается неповрежденной (см. рис. 13), поэтому содержимое клетки не выходит наружу.

Аналогичные структурные изменения наблюдаются в клетках и при шампанизации. Следует отметить, что на отдельных стадиях шампанизации встречалось большое разнообразие ультраструктур, обусловленное различным физиологическим состоянием дрожжевой клетки.

В первые сроки бутылочной шампанизации в дрожжевой клетке можно наблюдать стенку, вакуоль, ядро, митохондрии, рибосомы, липидные гранулы. В 7-суточной культуре цитоплазма гомогенная, с большим количеством липидных гранул. На 14-е сутки брожения в цитоплазме появляются светлые зоны, которые считают ветвями или псевдоподобиями центральной вакуоли. Они, смыкаясь и обособляя участок цитоплазмы, способствуют ее перевариванию под действием вакуольных ферментов. Учитывая, что в дрожжевых клетках обнаруживается много лизосом, можно считать, что гидролитические ферменты лизосом вызывают автолиз клеток.

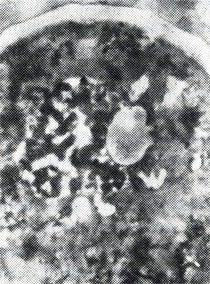

Через 45 сут на светлые зоны приходится примерно 1/3 клеток. К этому сроку отмечается деформация клеточной стенки, которая далее усиливается. В 2-месячных клетках внутриклеточные структуры трудноразличимы (рис. 16). В дальнейшем эти закономерности автолиза сохраняются.

Рис. 16. Дрожжевая клетка после 60 сут шампанизации в бутылках (ПЭМ)

На рис. 17, 18 показаны дрожжевые клетки после 3 и 5 лет выдержки в шампанизированном вине. Как можно заметить, клеточная стенка в них цела, цитоплазма обеднена биополимерами и весьма неоднородна.

Рис. 17. Дрожжевая клетка после 3 лет послетиражной выдержки в бутылках (ПЭМ)

Рис. 18. Дрожжевая клетка после 5 лет послетиражной выдержки в бутылках (ПЭМ)

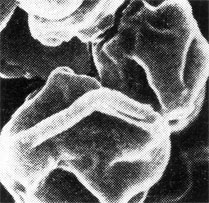

Таким образом, автолиз дрожжевых клеток в вине имеет особую направленность и не приводит к полному разрушению клетки. Вместе с тем форма клеток изменяется весьма существенно. Некоторые клетки деформируются на 45-е сутки бутылочной шампанизации, через 2 мес их становится большинство (рис. 19). Складчатая (сморчкообразная) структура поверхности присуща всем длительно выдержанным в вине дрожжам. На рис. 20 показаны 5-летние клетки.

Рис. 19. Микрорельеф дрожжевых клеток после 60 сут шампанизации в бутылках (РЭМ)

Рис. 20. Микрорельеф дрожжевых клеток, выдержанных после тиража 5 лет (РЭМ)

Отбор проб из резервуаров линии непрерывной шампанизации выявил большое разнообразие клеток в одной пробе. Через 9 сут шампанизации наряду с нормальными обнаруживались автолизованные клетки (рис. 21) с обилием светлых зон, отслоением цитоплазмы от клеточной стенки и ее деформацией. В последнем резервуаре бродильной батареи они доминируют.

Рис. 21. Дрожжевые клетки из четвертого резервуара линии непрерывной шампанизации (ПЭМ)

Тепловая обработка вин с дрожжами вызывает глубокие цитологические изменения в клетках. Через 1 сут нагревания при 40 °С цитоплазма гомогенна, видны структуры, даже аппарат Гольджи; через 2 сут клетка деформируется, появляется большое число светлых участков (рис. 23); через 3 сут часть светлых участков сливается, давая две большие светлые зоны, т.е. структура цитоплазмы нарушается, изменяются рельеф поверхности и форма, клетка сморщивается (рис. 24).

Рис. 23. Дрожжевая клетка после нагревания в вине при 40 °С в течение 2 сут (ПЭМ)

Рис. 24. Дрожжевые клетки после нагревания в вине при 40 °С в течение 5 сут (РЭМ)

Несколько иные закономерности наблюдаются в начальной стадии нагревания при 60 °С. Так, в течение 36 ч тепловой обработки вина с дрожжами изменения структуры клетки невелики, хорошо видны мембранные структуры, митохондрии, эндоплазматический ретикулум, вакуоли, лизосомы, липиды. Лишь спустя 2-3 сут наступает коагуляция цитоплазмы (рис. 25). Разрушение мембранных структур и существенные изменения цитоплазмы и формы клеток отмечены на 4-е сутки нагрева.

Рис. 25. Дрожжевая клетка после нагревания в вине при 60 °С в течение 3 сут (ПЭМ)

Можно предположить, что нагревание при 40 °С, способствуя активации внутриклеточных протеолитических ферментов, вызывает ускоренный гидролиз протеидов цитоплазмы и, таким образом, быстрый автолиз дрожжевой клетки. В отличие от этого нагревание при 60 °С инактивирует гидролитические ферменты, поэтому вначале в клетке сохраняются многие структуры. Лишь при дальнейшей выдержке наступает тепловая денатурация биополимеров, которая и приводит к коагуляции цитоплазмы и автолизу клетки.

В процессе автолиза в вине изменяются микрорельеф и форма клетки: из гладкой лимонообразной клетка становится морщинистой, что, вероятно, обусловлено плазмолизом.

Наблюдаемые цитофизиологические изменения, естественно, вызываются изменениями в ферментативном аппарате дрожжевой клетки. Для углубленного изучения механизма процесса автолиза дрожжей были проведены исследования изменения ферментов дрожжей и вина при выдержке и термообработке.

Было обнаружено, что дрожжевые клетки после различных обработок и выдержки хуже поддаются раздавливанию. По-видимому, механическая прочность оболочек клеток при испытанных способах автолиза увеличивается. Наибольшая устойчивость была зафиксирована у клеток, подвергшихся тепловой обработке: она была в 1,2-1,5 раза выше, чем у начальных.

После тепловой обработки и выдержки в дрожжах падает содержание белков, которые частично переходят в окружающую среду, а частично подвергаются гидролизу и денатурации. Лишь после обработки холодом количество белков в дрожжевых клетках, контактирующих с модельной средой и вином, возрастает.

Активность протеиназы в дрожжах, подвергнутых тепловой обработке в вине и модельной среде, несколько уменьшается, а после обработки холодом или выдержки в течение 1 мес заметно возрастает. Активация протеиназ вызвана наличием в винных дрожжах неактивных комплексов протеиназ и их распадом при автолизе.

Наибольшее обогащение вина протеиназами наблюдается при обработке холодом (активность увеличивалась почти в 2,6 раза), в 2 раза возрастает активность протеиназ после выдержки и нагревания до 45 °С.

Дрожжевые клетки выделяют пептидазу. Наряду с переходом пептидазы из клеток в вино при нагревании происходит ее инактивация. В дрожжах одновременно с выделением пептидаз в среду при нагревании также имеет место их инактивация. В отличие от этого обработка холодом и выдержка способствуют активации пептидаз в дрожжевых клетках.

При всех способах автолиза активность пероксидазы, глютамат- и сукцинатдегидрогеназ в дрожжевых клетках падает. Наименьшая активность дегидрогеназ зафиксирована в дрожжах, выдержанных 1 мес и подвергнутых нагреванию.

Исследование изменения активности оксидоредуктаз в среде при автолизе показало, что наряду с процессами активации происходит и выделение данных ферментов из дрожжевых клеток.

На основании проведенных биохимических и цитофизиологических исследований изменений, возникающих в дрожжевых клетках при длительной выдержке в вине и термической обработке, механизм процесса автолиза дрожжей в вине представляется следующим образом.

При автолизе дрожжей в вине отсутствие кислорода, сбраживаемых углеводов и повышение концентрации ряда продуктов анаэробного обмена приводит к нарушению клеточного метаболизма. При отмирании клеток барьерные функции клеточных мембран исчезают. Выдержка в вине обусловливает проникновение через мембрану компонентов вина, в частности органических кислот. Это влечет за собой изменение внутриклеточного рН и состояния цитоплазматических гелей, вследствие чего в дрожжевых клетках, согласно полученным данным, активируются протеолитические ферменты.

Протеиназа и пептидаза катализируют распад белков и ферментов, выполняющих важные биологические функции в клетках. Указанное вызывает нарушение координированной связи и клеточной регуляции ферментов дрожжей.

Усиление гидролитических реакций обусловливает разрушение субклеточных структур. Подтверждением их деструкции служат микроскопические наблюдения за автолизующимися винными дрожжами. Если при люминесцентной микроскопии молодых дрожжевых клеток отмечается значительное разнообразие цвета и яркости свечения отдельных органоидов, то по мере выдержки сорбционная способность внутриклеточных структур к различным красителям существенно изменяется и после 2 мес они люминесцируют практически одинаково. В процессе автолиза винных дрожжей разрушаются ядро, митохондрии и другие органеллы.

Гидролитические процессы приводят к распаду составляющих основу цитоплазмы комплексов белков с липидами и полисахаридами. При наблюдении в фазово-контрастный микроскоп в автолизующихся клетках винных дрожжей отмечается появление ярко светящихся включений и небольших гранул липоидной природы. В процессе выдержки их количество увеличивается и отдельные липидные шарики переходят в вино. Указанные внутриклеточные изменения зависят от способа автолиза дрожжей. Они минимальны при автолизе на холоде и усиливаются при повышении температуры.

Вместе с тем имеются и качественные различия в явлениях деструкции органелл клетки при выдержке и нагревании. Так, если в процессе выдержки при 10-20 °С распад внутриклеточных структур протекает медленно и дрожжи длительный период сохраняют физиологическую активность, то нагревание до 40 °С вызывает быстрые и необратимые явления тепловой денатурации белков, что приводит к гибели клетки.

При тепловой обработке активация гидролитических ферментов сопровождается последующей их инактивацией. Клетки в короткий срок выделяют в вино значительное количество веществ, часть из которых одновременно денатурирует и трансформируется. При повышении температуры свыше 40-50 °С и увеличении срока нагревания вина с дрожжами более 2-5 сут снижается скорость ферментативных процессов, но интенсифицируются химические реакции, например карбониламинные, этерификации и др.

В отличие от этого при выдержке вина в течение 1 года и более в дрожжевых клетках сохраняют активность многие гидролитические и отдельные окислительно-восстановительные ферменты. Вследствие этого в цитоплазме и на отдельных органоидах таких клеток протекают ферментативные реакции, т. е. помимо внеклеточных ферментов в биохимических процессах, происходящих в вине, важную роль играют внутриклеточные ферменты.

Таким образом, при выдержке вина с дрожжами биохимические изменения в вине обусловлены не только выделением продуктов автолиза дрожжей в вино, как это считалось ранее, но и ферментативной трансформацией отдельных компонентов вина внутри клеток. Указанные положения, выдвинутые впервые, позволяют изменить некоторые существовавшие концепции о возможности улучшения качества вина специально приготовленными автолизатами дрожжей.

Приведенные сведения показывают роль внутриклеточных изменений в дрожжах при их автолизе в вине. Следует учитывать влияние генетических особенностей и физиологического состояния дрожжевых клеток на ход процесса автолиза.

В начальный период голодания в дрожжевых клетках происходят глубокие биохимические сдвиги не только катаболического, но и анаболического характера. Так, в клетках синтезируется ряд ферментов, увеличивается содержание фракций щелочерастворимых белков, что приводит к повышению прочности мембранных структур.

Наличие в дрожжах биохимических механизмов, предотвращающих отмирание клеток, способствует длительному сохранению жизнеспособности винных дрожжей в такой богатой питательными веществами среде, как вино. Распад дрожжевой клетки тормозится и вследствие того, что клеточная оболочка состоит из глюкан- и маннанпротеинов, для разрушения которых необходимы не только протеолитические, но и сахаролитические ферменты, т. е. активации протеиназ недостаточно для полного автолиза дрожжей в вине. Оболочка клеток быстро лизуется при добавлении к дрожжам наряду с протеазой 1,3-глюканазы. Вероятно, внутриклеточные ферменты, гидролизующие полисахариды, в дрожжах малоактивны. Для разрушения клеточных стенок необходимо обработать дрожжи, например, специально приготовленными литическими ферментами.

По-видимому, низкая величина рН вина (рН 3) не является оптимальной для действия внутриклеточных сахаролитических ферментов, так как в модельной среде при рН 6-7 большинство клеток быстро автолизовалось. Приведенные сведения позволяют объяснить сохранение клеточной оболочки в дрожжах в процессе выдержки в вине. По этой причине дрожжевая клетка после длительной (2-3 года) выдержки в шампанском теряет большую часть веществ, сильно уменьшается в размере, но полностью не разлагается, а как бы «мумифицируется», сморщивается, приобретая форму грибов сморчков. Присутствие в вине ряда продуктов обмена дрожжей, напротив, вызывает их угнетение. Наличие активных гидролитических ферментов в вине также способствует ускорению отмирания дрожжевых клеток.

Наконец, важную роль играют температурные условия и продолжительность процесса автолиза. Обработка вина с дрожжами при минус 5-6 °С, не вызывая глубоких цитофизиологических изменений в клетках, способствует переходу значительной части ферментного комплекса дрожжей в вино. Повышение температуры и продолжительности автолиза усиливает выделение азотистых, фосфорных соединений и других продуктов глубокого распада дрожжевой клетки. Температурный фактор обусловливает не только количественные, но и качественные различия в составе продуктов автолиза.

Полученные данные подчеркивают, что, устанавливая оптимальные режимы автолиза, можно обеспечить переход желаемых компонентов дрожжей в вино и создать условия для протекания определенных биохимических процессов.