чазн код по мкб 10 у взрослых

Атрофия зрительного нерва

Рубрика МКБ-10: H47.2

Содержание

Определение и общие сведения [ править ]

Синонимы: Оптическая нейропатия.

Данные по эпидемиологии заболевания отсутствуют.

Этиология и патогенез [ править ]

Заболевание возникает спорадически, возможна наследственная передача.

• Аутосомно-доминантная атрофия протекает в тяжёлой и лёгкой формах, возможно сочетание с врождённой глухотой.

• Аутосомно-рецессивная атрофия включает синдромы Бера, Бурневилля, Вольфрама, Вента, Йенсена, Кенни-Коффи, Розенберга-Чатториана.

• Митохондриальная форма атрофии зрительного нерва: атрофия Лебера, обусловленная мутациями мДНК

При сдавлении нервных волокон сетчатки (в результате воспалительного отека, нарушений кровообращения, опухолевых процессов, сосудистых аномалий) происходит деструкция нервных волокон и замещение их глиальной тканью, а также облитерация капилляров (нисходящая атрофия зрительного нерва). При повреждении СНВС (слой нервных волокон сетчатки) образуются локальные клиновидные дефекты. В результате происходит образование скотом.

Клинические проявления [ править ]

а) Первичная атрофия зрительного нерва возникает при неизменённом ДЗН за счёт сдавления периферического нейрона зрительного пути. Границы ДЗН остаются чёткими.

б) Вторичная атрофия зрительного нерва возникает при отёке ДЗН при локализации патологического процесса в сетчатке и зрительном нерве. При этой форме атрофии также происходит замещение нервных волокон элементами глии, но процесс носит более грубый характер. Границы ДЗН нечёткие, узурированные. ДЗН может быть увеличен в диаметре.

в) Глаукоматозная атрофия зрительного нерва возникает вследствие коллапса решётчатой пластинки из-за повышенного ВГД.

По степени окраски зрительного нерва атрофию зрительного нерва подразделяют на начальную, неполную (частичную) и полную:

— При начальной атрофии зрительного нерва возникает лёгкое побледнение на фоне нормальной окраски зрительного нерва;

— При неполной атрофии зрительного нерва побледнение возникает в одном сегменте. Пример: височная деколорация ДЗН после перенесённого оптического неврита;

— При полной атрофии зрительного нерва возникает равномерное побледнение всего ДЗН;

Заболевание характеризуется изменением зрительных функций и комплексом клинических симптомов.

Острота зрения зависит от локализации атрофического процесса. При поражении папилломакулярного пучка происходит значительное снижение зрения. Если в процесс вовлечены преимущественно волокна, идущие от периферии сетчатки, острота зрения может оставаться высокой.

Поля зрения. При атрофии зрительного нерва немаловажное значение имеет топическая диагностика. Определение полей зрения позволяет выяснить локализацию патологического процесса. Типы изменения полей зрения при атрофии зрительного нерва:

— центральная скотома (при поражении папилломакулярного пучка);

— различные формы сужения поля зрения (при поражении периферических отделов);

— гемианоптические дефекты (при поражении хиазмы и зрительных трактов) подразделяют на гомонимные и гетеронимные.

При поражении интракраниальной части зрительного нерва гемианопсия возникает на одном глазу.

При побледнении ДЗН и высокой остроте зрения необходимо исследование полей зрения с помощью кампиметрии для выявления небольших их дефектов.

При атрофии зрительного нерва различной этиологии возникают нарушения цветовосприятия, чаще зелёно-красной части спектра. Гораздо реже встречаются нарушения цветовосприятия жёлто-синей части спектра.

При атрофии зрительного нерва на стороне поражения развивается афферентный зрачковый дефект: снижение прямой зрачковой реакции на свет с сохранением содружественной реакции зрачка.

Побледнение ДЗН может быть различным по интенсивности и локализации.

В начальной стадии на фоне розовой окраски ДЗН появляется лёгкое побледнение, которое затем становится более интенсивным. При далеко зашедшей атрофии ДЗН представляется белым, розовый оттенок исчезает. На этой стадии происходит сужение артерий и вен на ДЗН (симптом Кестельбаума). При осмотре в бескрасном свете контуры ДЗН чёткие (контуры нормального ДЗН слёгка вуалируются). В красном свете атрофичный ДЗН приобретает синюю окраску.

а) Первичная атрофия: происходит побледнение ДЗН (диск белый или серовато-белый). При офтальмоскопическом исследовании хорошо видна решётчатая пластинка (lamina cribrosa).

б) Вторичная атрофия зрительного нерва: границы ДЗН нечёткие. Цвет ДЗН серый или грязно-серый. Сосудистая воронка или физиологическая экскавация заполнена глиальной тканью. Решётчатая пластинка не дифференцируется.

в) Глаукома. Возникает глаукоматозная экскавация ДЗН. Происходит смещение сосудистого пучка в носовую сторону, а затем развивается постепенно увеличивающаяся экскавация ДЗН. Экскавация может захватывать весь ДЗН (краевая экскавация). Сосуды ДЗН перегибаются через край углубления. При далеко зашедшем глаукоматозном процессе экскавация захватывает весь ДЗН, который становится белым, сосуды на нём резко сужены.

Атрофия ДЗН может быть стационарной и прогрессирующей, что оценивают при динамическом наблюдении за пациентом.

Атрофия зрительного нерва: Диагностика [ править ]

При сборе анамнеза необходимо учитывать:

— жалобы пациента, позволяющие выявить косвенные признаки интракраниальных процессов (объёмных образований, внутричерепной гипертензии и т.д.), демиелинизирующего поражения ЦНС, поражения сонных артерий;

— наличие у пациента системных заболеваний;

— сведения о схемах терапии, назначенных пациенту в течение последнего года жизни;

— наличие у пациента вредных привычек.

Физикальное обследование пациента с атрофией зрительного нерва включает: определение остроты зрения, определение поля зрения и поля зрения на цвета, определение подвижности глазных яблок, наличие или отсутствие нистагма, наличие или отсутствие экзофтальма, репозиции глазного яблока и птоза верхнего века, состояние роговичного рефлекса, реакции зрачков на свет.

При исследовании поля зрения применяются следующие методики:

— мануальная кинетическая периметрия по Гольдману для выявления периферических дефектов в поле зрения;

— автоматическая периметрия позволяет определять пороговую чувствительность сетчатки на стационарный объект; служит для определения порога световой чувствительности данной точки сетчатки; позволяет выявить изменения в центре и в 30° от точки фиксации;

Основное значение в топической диагностике имеет наличие или отсутствие гемианопсий.

Гемианопсия может быть полной, частичной, квадратной или в виде гемианоптических скотом.

Для выявления инфекционного (вирусного или бактериального) поражения зрительного нерва применяют тесты, основанные на взаимодействии антигенов с антителами. В частности, широкое распространение получил иммуноферментный анализ.

В нейроофтальмологии применяют множество диагностических методик: исследование ЗВП, МРТ, ФАГ сетчатки, ультразвуковая допплерография.

• Исследование ЗВП основано на определении электрической активности зрительной коры, возникающей в ответ на стимуляцию сетчатки. В качестве стимула используют либо вспышку света, либо чёрно-белый паттерн. Оценивают латентность и амплитуду ЗВП. При атрофии зрительного нерва эти параметры будут изменены.

• ФАГ применяют для дифференциальной диагностики атрофии зрительного нерва, невритов, отека зрительного нерва и ишемической нейропатии.

• Ультразвуковая допплерография регистрирует частоту излучаемого и отражённого ультразвукового сигнала (эффект Допплера) и позволяет изучать движущиеся структуры (потоки крови). При помощи этого метода исследуют кровоток в глазничной, надблоковой артерии и интракраниальной части внутренней сонной артерии.

Дифференциальный диагноз [ править ]

Атрофия зрительного нерва: Лечение [ править ]

Лечение больных с атрофией зрительного нерва проводят с учётом этиологии заболевания. Больным с атрофией зрительного нерва, вызванной интракраниальными процессами и сдавлением периферического нейрона зрительного пути (опухоли, аневризмы), показано нейрохирургическое лечение.

Консервативное медикаментозное лечение назначают в соответствии с основным заболеванием.

При отсутствии противопоказаний возможно назначение физиотерапевтического лечения (магнитофорез, электрофорез) и иглорефлексотерапии.

Профилактика [ править ]

Специфические меры профилактики не разработаны.

Прочее [ править ]

Показания к консультации других специалистов

Учитывая полиэтиологическую природу атрофии зрительного нерва необходимы:

— консультация невролога для исключения демиелинизирующего заболевания ЦНС;

Что такое атрофия зрительного нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Швайликовой И. Е., офтальмолога со стажем в 9 лет.

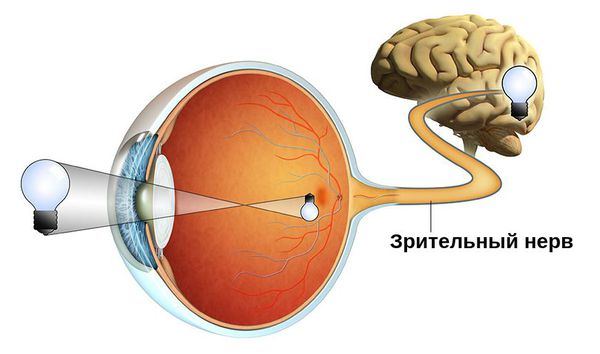

Определение болезни. Причины заболевания

Атрофия зрительного нерва — это истончение и разрушение нервных волокон зрительного нерва, уменьшение количества ганглиозных клеток сетчатки, которые генерируют нервные импульсы и передают их от глаза в головной мозг. Повреждение нервных волокон происходит в результате их воспаления, отёка, сдавления, нарушения кровообращения, повреждения и замещения соединительной тканью.

В Международной классификации болезней (МКБ-10) атрофия зрительного нерва указана под кодом H47.2.

Зачастую эта патология является симптомом других офтальмологических, неврологических и системных заболеваний. Она сопровождается ухудшением зрения и может привести к необратимой слепоте.

Причина врождённой атрофии зрительного нерва

Причины приобретённой атрофии зрительного нерва

Существует множество причин развития атрофии. К основным офтальмологическим причинам относятся:

Травматическими причинами атрофии являются различные травмы черепа в результате автомобильной аварии, бытовых случаев, огнестрельного ранения. Они сопровождаются контузией, сдавлением, отрывом или разрывом зрительного нерва.

К причинам врождённой атрофии зрительного нерва относятся внутриутробные отравления, воспалительные заболевания матери во время беременности, неправильное ведение беременности и родов, родовые травмы, аномалии развития.

Генетическая причина возникновения атрофии наследуется от одного или обоих родителей в результате генетических нарушений: атрофии Лебера, юношеской атрофии зрительного нерва, оптикодиабетического синдрома и др.

Симптомы атрофии зрительного нерва

К признакам атрофии зрительного нерва относятся:

Патогенез атрофии зрительного нерва

Сам механизм развития заболевания заключается в деструкции (повреждении) нервных волокон. Они замещаются соединительной и глиозной тканью. Происходит заращение капилляров, питающих зрительный нерв, в результате чего происходит его истончение.

Классификация и стадии развития атрофии зрительного нерва

По этиологии (причине возникновения) атрофия может быть наследственной или приобретённой.

По патогенезу выделяют две группы заболевания:

По степени поражения атрофия бывает:

По локализации патологического процесса атрофия может быть односторонней и двусторонней.

По уровню поражения выделяют два типа атрофии:

По степени прогрессирования выделяют три формы атрофии:

Осложнения атрофии зрительного нерва

Диагностика атрофии зрительного нерва

Постановка диагноза основывается на жалобах пациента, клинической картине и ф ункциональных исследованиях:

Также диагностика атрофии зрительного нерва основывается на результатах инструментальных исследований:

Для комплексного подхода к лечению основного заболевания, на фоне которого развилась атрофия зрительного нерва, необходимо проконсультироваться с врачами других специальностей :

Лечение атрофии зрительного нерва

Какой врач лечит атрофию зрительного нерва

При появлении симптомов атрофии зрительного нерва следует обратиться к врачу-офтальмологу.

Вылечить пациента с атрофией зрительного нерва — непростая задача. Способность нервных клеток к регенерации очень ограничена. Выбор тактики лечения атрофии зрительного нерва зависит от вида патологического процесса: воспаление, токсическое поражение, сдавление, нарушение кровообращения.

Медикаметозное лечение

Местное лечение предполагает использование местных антибактериальных и противовоспалительных препаратов. Они вводятся под конъюнктиву либо заглазничное пространство путём капельного вливания (инстилляций) или инъекций.

Общее лечение направлено на решение основных задач:

Для проведения дезинтоксикационной терапии используют физрастворы (растворы глюкозы и гемодеза).

При борьбе с инфекцией показано применение противовирусных антибактериальных препаратов. Их выбор зависит от причины, вызвавшей атрофию зрительного нерва. Терапия может проводиться как местно, так и системно.

Аппаратные методы лечения

В последние годы для лечения атрофии зрительного нерва активно применяются следующие аппаратные методы лечения:

Прогноз. Профилактика

Исход болезни будет наиболее благоприятным, если своевременно начать лечение основного заболевания, определить причину развития атрофии и устранить её. Возможно сохранить и час тично повысить остроту зрения, однако полностью восстановить способность видеть невозможно. Без лечения у пациента может развиться полная необратимая слепота.

К счастью, патология зрительного нерва, – проводника электрохимических сигналов от сетчатки к зрительной коре мозга, – в офтальмологической практике встречается относительно редко; согласно медико-статистическим данным, доля такой патологии в общем потоке глазных болезней не превышает 1-1,5%. Однако каждый пятый (по другим источникам, каждый четвертый) из таких случаев заканчивается необратимой слепотой вследствие атрофии зрительного нерва. Особенно актуальна эта проблема у детей. [1]

Рис.1 Положение зрительного нерва в глазнице

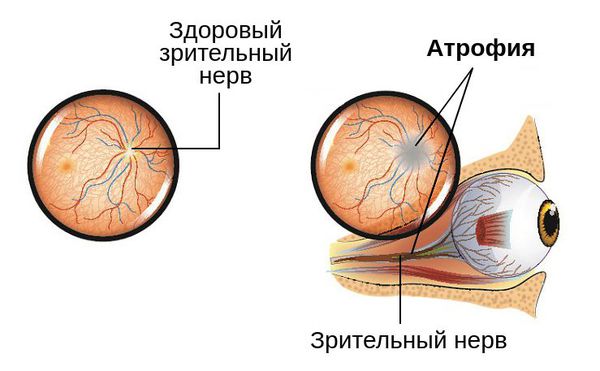

Атрофия, – «оптическая нейропатия», органическая дегенерация нейронных волокон зрительного нерва из-за выраженного дефицита его питания и кровоснабжения, – может быть как полной, так и частичной. В последнем случае наблюдается глубокое снижение всех зрительных функций, включая нарушения цветовосприятия, сужение полей зрения и пр.; при офтальмоскопии выходящий в макулярную область сетчатки («желтое пятно», наиболее чувствительное к свету) диск зрительного нерва выглядит бледнее обычного.

Видео врача по теме

Причины атрофии зрительного нерва

Этиологическими причинами оптической нейропатии могут быть различные хронические или острые заболевания глаз, патология центральной нервной системы, офтальмотравмы, общие интоксикации, тяжелые системные заболевания (эндокринные, аутоиммунные и т.п.). [2]

Среди собственно офтальмопатических факторов, под влиянием которых может начаться атрофия зрительного нерва, лидируют глаукома различных форм; пигментная ретинальная (сетчаточная) дистрофия; всевозможные закупорки питающих сетчатку артерий и отводящих вен (например, окклюзия ЦАС, центральной артерии сетчатки); близорукость в сильной степени; увеиты, ретиниты, невриты, орбитальные васкулиты и другие воспаления. Кроме того, зрительный нерв может вовлекаться и атрофироваться в процессе развития онкопатологии, – в частности, при первичном орбитальном раке, менингиоме или глиоме зрительного нерва, невриноме или нейрофиброме, остеосаркоме, саркоидозе.

К заболеваниям ЦНС, провоцирующим или «запускающим» атрофические процессы в зрительном нерве, относятся, в основном, опухоли гипофиза, хиазмы (сдавливающие перекресты зрительных нервов), инфекционно-воспалительные процессы мозговых оболочек (энцефалиты, менингиты, арахноидиты) и общий абсцесс головного мозга, демиелинизирующие заболевания (напр., рассеянный склероз), черепно-мозговые травмы и ранения в челюстно-лицевой области, особенно с непосредственным механическим повреждением зрительного нерва.

Рис.2 Бледные диски зрительных нервов (ДЗН) при атрофии на глазном дне

В некоторых случаях провоцирующим фоном и патогенной почвой оптической нейропатии становится системный атеросклероз, хроническое недоедание и истощение, авитаминозы и анемии, отравления токсическими веществами (наиболее яркими примерами могут послужить нередкие отравления метилом при употреблении суррогатных спиртных напитков, а также интоксикация никотином, инсектицидами, лекарственными препаратами), массивная кровопотеря (например, при обширных внутренних кровоизлияниях), сахарный диабет и другая эндокринопатия, красная волчанка, гранулематоз Вегенера и иные аутоиммунные расстройства.

Атрофия зрительного нерва может оказаться осложнением и исходом тяжелых инфекций, возбудителями которых в различных случаях выступают и бактерии (сифилис, туберкулезная микобактерия Коха), и вирусы (корь, краснуха, грипп, герпес, даже «обычная» аденовирусная ОРВИ), и паразиты (внутриклеточный токсоплазмоз, кишечный аскаридоз и пр.).

В некоторых случаях зрительный нерв атрофирован уже при рождении (как правило, это встречается при тяжелой хромосомной патологии с грубыми скелетными и черепными деформациями, например, при акро-, микро- и макроцефалиях, болезни Крузона и других генетически обусловленных аномалиях внутриутробного развития.

Наконец, довольно велика доля случаев (до 20%), когда непосредственные причины атрофии зрительного нерва установить не удается.

Классификация атрофии зрительного нерва

Как показано выше, оптическая нейропатия может быть как врожденной, так и приобретенной. В соответствии с этим, различают наследственные формы, классифицируя их по типу наследования: аутосомно-доминантная, аутосомно-рецессивная, митохондриальная.

Аутосомно-доминантная атрофия зрительного нерва может быть выражена в различной степени и в некоторых случаях наблюдается в комбинации с врожденной глухотой. Аутосомно-рецессивная атрофия входит в структуру ряда хромосомных синдромов (синдромы Вольфрама, Кенни-Коффи, Йенсена, Розенберга-Чатториана и др.).

Митохондриальная форма атрофии встречается при мутировании митохондриальной ДНК (наследственная оптическая нейропатия Лебера). [3]

Приобретенная оптическая нейропатия также может развиваться в силу различных причин и по разному типу. Так, в основе первичной атрофии лежит длительное механическое сдавление нейронного зрительного канала, при этом диск зрительного нерва при исследовании глазного дна может выглядеть интактным, неповрежденным, с нормативно-четкими границами.

Вторичная атрофия может быть следствием отечности диска зрительного нерва, которая, в свою очередь, выступает одним из следствий патологии сетчатки или самого нерва. Перерождение и вытеснение специализированной, функциональной нейронной ткани нейроглиальной тканью имеет более выраженные и очевидные офтальмоскопические корреляты: наблюдаемый диск зрительного нерва в этом случае, как правило, увеличен в диаметре, границы его утрачивают четкость. При глаукоме, осевым симптомом которой является хронически повышенное давление внутриглазной жидкости, к атрофии зрительного нерва приводит развивающийся коллапс решетчатой пластинки склеры.

Существенное диагностическое значение имеет наблюдаемый оттенок диска зрительного нерва. Так, начальная, частичная и полная атрофия зрительного нерва при офтальмоскопии выглядят по-разному: в начальной стадии отмечается незначительное побледнение диска при обычной окраске самого нерва, при частичной – диск зрительного нерва бледнеет в отдельных сегментах и, наконец, полная атрофия наблюдается как тотальное и равномерное побледнение ДЗН в сочетании с сужением питающих глазное дно кровеносных сосудов.

Различают также восходящую и нисходящую форму атрофии (при восходящей атрофический процесс в нерве инициируется повреждением ретинальной ткани, при нисходящей – начинается в волокнах самого зрительного нерва). В зависимости от распространенности процесса атрофию делят на одно- и двустороннюю; по характеру развития – на стационарную (стабильную) и прогрессирующую, что может быть диагностировано путем регулярных офтальмологических наблюдений в динамике.

Некотрые авторы учитывают тяжесть клинических проявлений. [4]

Рис.3 Своевременное обращение к врачу при первых жалобах на зрение поможет его сохранить

Код по МКБ-10

В международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ 10) атрофия зрительного нерва имеет код H 47.2

Симптомы атрофии

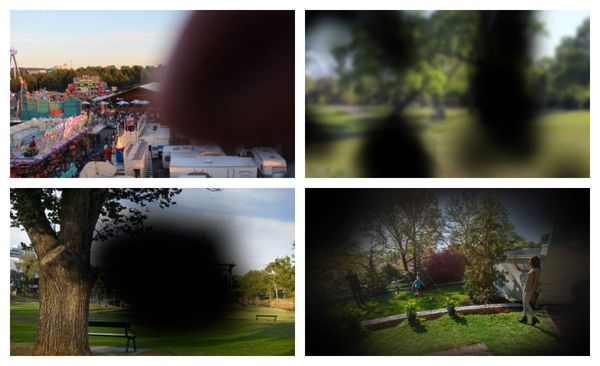

Одним из главных признаков начинающейся атрофии зрительного нерва служит некорригируемое снижение остроты и качества зрения: компенсировать снижение зрительных функций, обусловленное атрофическим процессом в нерве, не удается ни очками, ни контактными линзами. Быстро прогрессирующая атрофия зрительного нерва может результировать полной неизлечимой слепотой по истечении нескольких месяцев или даже дней. При частичной атрофии органическая деградация и нарастающая функциональная несостоятельность органов зрения останавливаются на определенном уровне и стабилизируются (причины такой стабилизации зачастую также остаются неясными).

Поля зрения сужаются, как правило, за счет выпадения периферического («бокового») зрения – развивается т.н. синдром тоннельного зрения. Нарушения цветовосприятия касаются, в основном, красно-зеленого и желто-синего градиентов общего спектра. Могут появляться скотомы, т.е. слепые зоны в поле относительно сохранного зрения.

Рис.4 Зрение в норме и при поражении зрительного нерва (глаукомная атрофия)

Достаточно типичным для оптической нейропатии является т.н. зрачковый дефект: ослабление реакции зрачка на свет при сохранной общей согласованности зрачковых реакций. Зрачковый дефект может быть односторонним или выявляться на обоих глазах одновременно.

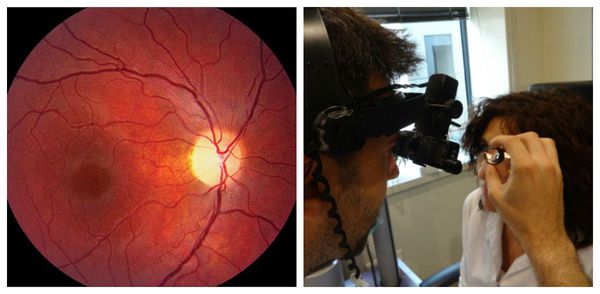

Какая бы симптоматика ни сопровождала атрофию зрительного нерва, констатироваться она должна только в ходе профессионального офтальмоскопического обследования и интерпретироваться квалифицированным специалистом-офтальмологом.

Диагностика ЧАЗН

Помимо визуальной офтальмоскопии, решающее диагностическое значение могут приобретать любые сведения, касающиеся преморбидного (доболезненного) периода жизни пациента: фармакологическая группа и дозировки принимаемых ранее лекарственных средств, перенесенные интоксикации и общие заболевания, аутодеструктивные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый образ жизни), пережитые ЧМТ (черепно-мозговые травмы), фоновая резидуальная патология ЦНС и пр.

Непосредственное обследование включает констатацию или исключение экзофтальма («выпучивание», смещение глазного яблока кпереди), изучение зрачковых и роговичных рефлексов, подвижности глазного яблока, общей остроты и полей зрения (визиметрия, периметрия), диагностику цветоощущения.

Рис.5 Глазное дно и поля зрения в норме и при ЧАЗН

Как указано выше, одним из наиболее информативных диагностических критериев является внешний вид диска зрительного нерва при офтальмоскопии глазного дна: окраска, четкость границ, диаметр, однородность, деформация, экскавация («изрытость») поверхности ДЗН, симптом Кестенбаума (сокращение обычного количества мелких капилляров на диске), калибр, оттенок и линейность/извитость ретинальных артерий и вен. Может также понадобиться дополнительное томографическое исследование в том или ином режиме (лазерное сканирование, оптическая когерентная томография), электрофизиологическое исследование для измерения порогов чувствительности и лабильности зрительного нерва. При атрофии, обусловленной глаукомой, обязательным является измерение и контроль ВГД (внутриглазного давления), в т.ч. в суточном и нагрузочном режимах.

Рис.6 Результаты ОКТ (оптической когерентной томографии) диска зрительного нерва

В целях уточняющей диагностики привлекаются консультанты смежных специальностей, прежде всего неврологи, онкологи, нейрохирурги, при наличии системного васкулита – ревматологи, и др.; назначаются визуализирующие методы исследования черепа и головного мозга (рентгенография, КТ, МРТ).

Окклюзии ретинальных сосудов (артерий, вен) требуют подключения сосудистого хирурга. При наличии инфекционной симптоматики назначаются лабораторные анализы (ИФА, ПЦР).

Атрофию зрительного нерва следует дифференцировать с периферической катарактой (помутнение хрусталика) и амблиопией («синдром ленивого глаза»).

Лечение частичной атрофии зрительного нерва

Принцип этиопатогенетической медицины требует выявления и максимально возможного устранения причин болезни; поскольку оптическая нейропатия гораздо чаще является следствием и проявлением иных заболеваний, нежели автономной и изолированной патологией, терапевтическая стратегия должна начинаться с лечения основного заболевания.

В частности, пациентам с интракраниальной (внутричерепной) онкопатологией, гипертензией, установленными аневризмами сосудов мозга – рекомендуется, прежде всего, нейрохирургическое вмешательство соответствующей направленности.

Консервативное же лечение при атрофии зрительного нерва ориентируется на стабилизацию и сохранение функционального статуса зрительной системы в той степени, в которой это возможно в данном конкретном случае. Так, могут быть показаны различные противоотечные и противовоспалительные мероприятия, в частности, ретро- или парабульбарные инъекции (введение препаратов дексаметазона, соотв., за или рядом с глазным яблоком), капельницы с растворами глюкозы и хлористого кальция, диуретики (мочегонные, напр., лазикс). По показаниям назначаются также инъекции стимуляторов гемодинамики и питания зрительного нерва (трентал, никотинат ксантинола, атропин), никотиновая кислота внутривенно, эуфиллин; витаминные комплексы (особенно важны витамины группы В), экстракты алоэ и стекловидного тела, таблетированный циннаризин, пирацетам и т.п. При глаукоматозной симптоматике применяются средства, снижающие внутриглазное давление.

Рис.7 В лечении заболевания могут использоваться медикаментозные, аппаратные и хирургические методы

Достаточно эффективными при атрофии зрительного нерва являются физиотерапевтические методы, такие как иглорефлексотерапия, лазерная или электростимуляция, различные модификации методики электрофореза, магнитотерапия и т.п.).

Рис.8 Схема хирургического лечения ЧАЗН

При реваскуляризации дополнительно могут использоваться различные дополнения: препараты «Ретиналамин», «Аминион», компоненты собственной крови пациента (плазмы или клеток) и т.д. Операция даёт высокие результаты не только по стабилизации процесса, но и увеличивает остроту и поля зрения, особенно в сочетании с медикаментозной и клеточной терапии. [7]

Прогноз и профилактика

Степень излечимости и возможности реабилитации при практически любой офтальмопатологии решающим образом зависит от того, насколько своевременно обратился пациент и насколько квалифицированно, точно и полно установлен диагноз. Если адекватное лечение начинается на самых ранних стадиях атрофии зрительного нерва, вполне возможным является стабилизации, а в некоторых случаях и частичная реабилитации зрительных функций, особенно при сочетании медикаментозного, хирургического и аппаратного лечения. Но полное их восстановление (до 100%) на сегодняшний день остается за рамками имеющихся терапевтических возможностей.

При быстро прогрессирующей атрофии, без лечения, весьма вероятным исходом является тотальная слепота.

Профилактической мерой, эффективной в отношении атрофии зрительного нерва, является «всего-навсего» своевременное лечение любых острых или хронических заболеваний, какой бы системы организма они ни касались: зрительной, нервной, опорно-двигательной, иммунной, эндокринной и т.д. Безусловно, следует избегать интоксикаций, особенно описанных выше добровольных отравлений алкоголем или никотином.

Детям, чьи родители имеют ЧАЗН предположительно наследственного происхождения рекомендуется пройти генетические тесты для оценки рисков развития заболевания. [8]