Что показывает модуль деформации грунта

Что показывает модуль деформации грунта

(ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНЖЕНЕРОВ)

От Автора:

«Книга инженера – строителя (для начинающих инженеров)» была создана мною при помощи «Конструктора сайтов Hostland.RU.», использовав при этом лишь небольшую часть возможностей конструктора: Заказать хостинг

8.6 Сжимаемость грунтов. Модуль деформации. Неравномерность осадок

Модуль общей деформации Е (МПа, т/м 2 ) – характеристика, аналогичная модулю упругости упругих тел, и представляет собой коэффициент пропорциональности между напряжениями и общими деформациями грунтов. Это одна из основных характеристик сжимаемости грунтов. Определяется она лабораторными или натурными испытаниями грунтов под нагрузкой. Без знания модулей деформации грунтов невозможно рассчитать осадку фундамента.

К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем плотным и средней плотности, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации:

E > 50 МПа = 50 000 кПа (≈ 500 кгс/см 2 = 5 000 т/м 2 ).

За слабый принято считать грунт с модулем деформации: E 2 = 500 т/м 2 )

Разность осадок здания или сооружения зависит от степени изменчивости сжимаемости грунтов основания (отношения модулей сжимаемости Емакс / Е мин в пределах здания).

Грунты основания считаются однородными – мало изменчивыми в отношении сжимаемости, если удовлетворено одно из условий:

При таком отношении модулей сжимаемости осадки грунтов основания в отдельных точках мало разнятся по величине и отпадает опасность перекосов здания. Разность осадок в разных точках плана не должна превышать величин приведенных в приложении 4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

а) Эпюра осадок; б) Схема расчета крена сооружения.

Как было сказано ранее, значение осадок зданий и сооружений ограничены определенными пределами, установленными нормами. При этом следует отметить, что равномерная осадка основания не вызывает в несущей конструкции деформаций и что деформации – трещины и повреждения конструкций – имеют место главным образом в тех случаях, когда осадка под зданием неравномерна.

При большой изменчивости сжимаемости грунтов следует принимать меры для уменьшения влияния, оказываемого на здание неравномерностью осадок основания. К таким мерам могут быть отнесены:

1) Разрезка здания на части осадочными швами.

В зданиях с ленточными фундаментами осадочные швы осуществляются путем устройства вертикального паза; в зданиях с каркасными стенами – спаренными стойками на спаренных фундаментах. Осадочные швы устраиваются также и в тех случаях, когда здание имеет разную этажность (с разницей в два и более этажей) или когда части здания имеют различные типы основания – естественные и искусственные.

2) Усиление кладки стен горизонтальными железобетонными поясами.

Железобетонные пояса устраиваются по периметру наружных и внутренних стен не менее чем в двух плоскостях – на уровне цоколя и на уровне пола верхнего этажа. Пояса превращают каменные стены в балки большой жесткости, способные работать на изгиб и предупредить появление трещин.

Модуль общей деформации грунта (понятие и особенности)

Величина модуля общей деформации меняется в процессе воздействия на грунт:

где Eot — модуль общей деформации грунта в период действия нагрузки t

P — нагрузка;

h — мощность деформируемого слоя;

St — полная деформация, успевающая развиться за период времени t.

Модуль общей деформации по сравнению с модулем нормальной упругости имеет следующие отличия [Механика грунтов. Бартоломей А.А.]:

Модуль деформации грунта определяют по следующим нормативным документам

Рассмотрим немного подробнее нормирование методов определения модуля деформации.

Определение лабораторного модуля деформации согласно ГОСТ 12248-2010:

1. Методом одноосного сжатия в соответствии с разделом 5.2. для определения модуля деформации и упругости для полускальных и глинистых грунтов с IL ≤ 0,25.

Модуль деформации вычисляется по п.5.2.5.3:

Модуль деформации E в заданном диапазоне напряжений Δσ вычисляют по нагрузочной ветви зависимости ε1 = f(σ) по формуле:

2. Методом трехосного сжатия в соответствии с разделом 5.3. для определения

модуля деформации любых дисперсных грунтов..

Модуль деформации вычисляется по п.5.2.5.3:

Модуль деформации E определяют при испытаниях, проведенных при постоянном значении напряжений σ3 ( Δσ3 =0) и вычисляют по формуле:

Δσ1 — приращение напряжений σ1 в заданном диапазоне;

Δε1 — приращение относительных вертикальной деформации образца.

3. Методом компрессионного сжатия в соответствии с разделом 5.4. для песков мелких и пылеватых, глинистых грунтов, органо-минеральных и органических грунтов.

Модуль деформации вычисляется по п.5.4.6.4:

Модуль деформации E в заданном диапазоне напряжений Δσ вычисляют по нагрузочной ветви зависимости ε1 = f(σ) по формуле:

Eoed = Δp / Δε (5.33)

где Δε — изменение относительного сжатия, соответствующее Δp;

mo — коэффициент сжимаемости, соответствующий Δp;

β — коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе и вычисляемый по формуле:

β = 1- (2 · υ 2 ) / (1 — υ ) (5.36)

где υ — коэффициент поперечной деформации, определяемый по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3 или в компрессионных приборах с измерением бокового давления.

При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать β равным:

Определение полевого модуля деформации согласно ГОСТ 20276-2012:

1. Методом испытания штампом в соответствии с разделом 5 для определения модуля деформации дисперсных грунтов: минеральных, органо-минеральных и органических грунтов.

Определяют по результатам нагружения грунта вертикальной нагрузкой в забое горной выработки с помощью штампа.

Модуль деформации E вычисляется по п.5.5.2:

Kp — коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления штампа h/D ( h — глубина расположения штампа относительно дневной поверхности грунта, см; D — диаметр штампа, см);

K1 — коэффициент, принимаемый для жесткого круглого штампа равным 0,79;

Δp — приращение давления на штамп;

ΔS — приращение осадки штампа, соответствующее Δp.

2. Методом испытания радиальным прессиометром в соответствии с разделом 5 для определения модуля деформации дисперсных грунтов: песков, глинистых, органо-минеральных и органических грунтов..

В состав установки для испытания грунта радиальным прессиометром должны входить:

Модуль деформации E вычисляется по п.5.5.2:

где Kr — корректирующий коэффициент;

ro — начальный радиус скважины;

Δp — приращение давления на стенку скважины;

ΔS — приращение перемещения стенки скважины (по радиусу).

Какой модуль деформации – «правильный»?

Ни в одном нормативном документе не указано, в каких диапазонах определять модуль деформации, зато указано, что условия должны соответствовать действующему или предполагаемому напряженному состоянию. При выполнении испытаний в строгом соответствии с ГОСТ 12248 или ГОСТ 20276 невозможно в принципе получить одинаковые или близкие значения модулей деформации даже для одной и той же разновидности грунта. Условия испытания определяются в каждом конкретном случае программой испытаний, в зависимости от глубины залегания и дополнительной нагрузки от сооружения. Тогда откуда же взялось убеждение в существовании неких «механических констант», почему при прохождении экспертизы требуется «попадание в модуль» и что делать тем, кому требуются точные данные?

Каждый специалист в области инженерных изысканий или геотехнического проектирования знает, что механическое поведение грунтов с большим трудом поддается количественной оценке. Это связано с огромным количеством факторов, влияющих на жесткость и сопротивление сдвигу – и с этого утверждения начинается большинство курсов механики грунтов. Между тем, без количественной оценки невозможен расчет, а значит невозможно и само геотехническое проектирование. Именно поэтому за десятки лет разработаны многочисленные методы испытаний, позволяющие определить те или иные параметры, позволяющие с приемлемой точностью выполнить расчет основания.

В зависимости от поставленных целей меняются и методы их достижения. Для типовых сооружений в простых инженерно-геологических условиях достаточно применения хорошо известной модели Кулона-Мора, на которой построены все методы расчета, изложенные в СП 22.13330.2016. Для более сложных ситуаций рекомендуются уже нелинейные модели и численные методы расчета, что также отражено в СП. Методы определения параметров также определяются в зависимости от геотехнической категории: наиболее достоверным считается штамповое испытание, далее следует стабилометр и, наконец, компрессионное сжатие.

К сожалению, на практике все не так гладко.

Позднее Н.А. Цытович указывал (Механика грунтов, 1983, стр. 67), что принцип линейной деформируемости справедлив только для грунтов «средней уплотненности при давлениях порядка 0,1-0,3 МПа». Такой уровень напряжений вполне соответствовал уровню практических задач середины XX века, когда требовалось с высокой скоростью возводить типовые и технически несложные здания. В результате на этом предположении была построена вся система нормативных документов, и с этого момента модуль деформации в инженерных расчетах стал восприниматься как некоторая константа, определяемая разновидностью грунта. Тем не менее, в НиТУ 127-55 «Нормы и технические условия проектирования естественных оснований зданий и промышленных сооружений» содержится следующий параграф:

44 (4.7). Характеристики грунтов, входящие в расчет деформации основания (модуль сжатия, коэффициент бокового расширения, угол внутреннего трения, удельное сцепление), определяются с учетом природного напряженного состояния грунта на основе исследований грунтов.

Впервые справочные значения механических параметров появились в СНиП II-Б.1-62. Таблица 13 данного документа содержит нормативные и расчетные величины для песчаных и глинистых грунтов безотносительно генезиса. В дальнейшем эта таблица была расширена для грунтов различного генезиса и в СП 22.13330 приведена как Приложение А. При этом использование значений из Приложения А допустимо только при предварительных расчетах сооружений геотехнической категории 2 (п. 5.3.20).

Отметим, что представленные в Приложении А значения параметров с 1962 года по настоящее время принципиально не изменились. Для оценки изменений, произошедших в области строительства за 60 лет, специальных знаний не требуется – достаточно простой наблюдательности. Типовое сооружение 1962 года – пятиэтажное кирпичное здание с фундаментом мелкого заложения. Типовое сооружение в наши дни – условно КС-2 – жилое здание высотой не более 100 метров с подземной частью глубиной не более 15 метров, из монолитного железобетона. Совершенно очевидно, что диапазоны нагрузок на основание несопоставимы, как и глубины заложения.

Текущая редакция СП 22.13330.2016 с изменениями 1,2 и 3 ни в одном параграфе не устанавливает рекомендуемых значений параметров деформируемости. В разделах 6 и 9 указывается, что «деформационные характеристики определяются с учетом диапазона», однако величина данного диапазона не регламентируется. При этом, как и в документе 1955 года, указано, что их следует определять с учетом природного напряженного состояния на основе непосредственных испытаний (пп. 6.4.8, 6.4.13, 9.7). В качестве рекомендуемых методов указаны трехосное и компрессионное сжатие, штамповые и прессиометрические испытания.

Это же относится к испытаниям компрессионного сжатия. В соответствии с п. 5.4.1.3 «Диапазон давлений, при которых проводят испытания, определяется в программе испытаний с учетом напряженного состояния грунта в массиве, т.е. с учетом передаваемых на основание нагрузок и бытового давления. Во всех случаях конечное давление должно быть больше бытового давления на глубине залегания образца грунта».

Аналогичная ситуация и в ГОСТ 20276-2012. Для штамповых испытаний согласно п. 5.4.1 «общее число ступеней давления после достижения давления, соответствующего вертикальному эффективному напряжению от собственного веса грунта σzg на отметке испытания, должно быть не менее четырех». Конкретная величина одной такой ступени определяется разновидностью грунта и составляет от 0,01 до 0,1 МПа. Для прессиометрических испытаний вообще не приводится никаких условий по давлениям, так как сам по себе метод построен на компенсации и превышении бытового горизонтального напряжения.

Подведем промежуточный итог. Ни в одном нормативном документе не указано в каких диапазонах определять модуль деформации, зато указано, что условия должны соответствовать действующему или предполагаемому напряженному состоянию. При выполнении испытаний в строгом соответствии с ГОСТ 12248 или ГОСТ 20276 невозможно в принципе получить одинаковые или близкие значения модулей деформации даже для одной и той же разновидности грунта. Условия испытания определяются в каждом конкретном случае программой испытаний, в зависимости от глубины залегания и дополнительной нагрузки от сооружения. Тогда откуда же взялось убеждение в существовании неких «механических констант»? И почему при прохождении экспертизы требуется «попадание в модуль»?

Требования нормативных технических документов обеспечивают надежность и безопасность проектируемых конструкций, а в случае ГОСТ – качество результата определения параметров. Если в ходе испытаний соблюдены все требования ГОСТ по части условий и методики проведения опыта, использовалось сертифицированное и поверенное оборудование, то достоверность результата опыта считается обеспеченной. Следовательно, задачей эксперта в данном случае должна являться оценка соответствия выполненной работы требованиям нормативного документа.

Безусловно, величина полученного параметра – тоже косвенный признак качества испытания, ведь у модуля деформации есть физический смысл. Величина не может быть, например, отрицательной, или на порядок превосходить часто встречающиеся значения. Подобные случаи должны являться основанием для более внимательного изучения результата испытания, условий проведения опыта, даже добросовестности лаборатории. Но ни в коем случае не может результат испытаний «подгоняться» под значения из нормативного документа 60-летней давности!

Делается это обычно довольно просто: диапазон определения параметра смещается с реальных условий работы основания в область, где модуль получится пониже. Проектировщик потом хватается за голову и проектирует свайный фундамент вместо плитного. Осадка по результатам мониторинга составляет 5 мм вместо 120, но из чьего кармана оплачен такой запас уже никто не выясняет.

Вполне ожидаем контраргумент – а как эксперту оценить, насколько то или иное значение правдоподобно, если в нормативных документах и архивах нет этой информации? Для этих целей вполне можно использовать хорошо изученные закономерности изменения жесткости в зависимости от уровня напряжений, например, степенной закон N. Janbu:

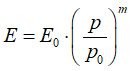

где E – ориентировочное значение модуля; E0 – модуль деформации из приложения А, p – давление в опыте; p0 – давление в диапазоне 100-200 кПа; m – показатель силы данной зависимости, лежащий в диапазоне от 0,3 до 1.

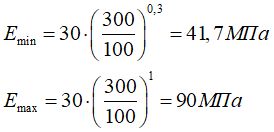

Даже в таком, сильно упрощенном виде, он позволит оценить предельные значения параметра. Например, испытание трехосного сжатия для песка мелкого средней плотности при давлении в камере 300 кПа дало модуль деформации в 70 МПа. В Приложении А говорится, что должно быть 30 МПа (диапазон напряжений там не указан, но можно предположить привычные 100-200 кПа).

Полученное значение попадает в границы диапазона, результат испытания может считаться правдоподобным. Однако, повторимся, верные условия проведения опыта (включая содержание технического задания и программы работ) являются основным гарантом качества результата.

В настоящий момент сложилась печальная ситуация. Сложность проектируемых сооружений растет, а вместе с ней и требования проектировщиков к определяемым параметрам. Изыскательские организации располагают оборудованием для проведения высокоточных испытаний в любых диапазонах напряжений. Испытания выполняются (во всяком случае, когда в этом заинтересованы заказчик и исполнитель) с учетом исходного напряженного состояния. Но для прохождения экспертизы механические параметры подгоняются под уровень развития геотехники 1962 года.

Виновато в этом в первую очередь профессиональное сообщество. Недостаточное понимание принципов механики грунтов и вообще применимости понятия «модуль деформации» к грунту приводит к желанию проверить себя справочными данными. В качестве источника таких данных берется нормативный документ – что может быть надежнее? Испытание за испытанием дает одно и то же значение модуля (чтобы штампов делать поменьше, а коэффициент вариации был пониже). Эксперт раз за разом видит это значение, и отчеты успешно отправляются в архив. Песок средней плотности средней крупности получает клеймо « E0 = 30 МПа».

Данный вопрос давно требует открытого общественного обсуждения, с привлечением представителей изыскательского и проектного профессиональных сообществ, экспертизы и профильных научных организаций.

Модуль общей деформации грунта и модуль упругости

Модуль деформации – это одна из характеристик грунта, которая позволяет оценить его сжимаемость, с точки зрения теории упругости – это величина, связывающая напряжения с деформациями. Необходимость в определении этой характеристики возникает, если нужно рассчитать основания по деформациям. Известно, что расчет оснований по второй группе предельных оснований является основным, поэтому переоценить значение этой характеристики невозможно. В связи с тем, что грунт не является упругим телом, то использование модуля упругости приведет к большим расхождениям с экспериментом. Поэтому, в практике геотехники и механики используется модуль общей деформации грунта – это характеристика линейной взаимосвязи приращений давления и деформаций грунта, с использованием допущений работы грунта как упругого тела. Одно из этих допущений – работа грунта в условиях однократного нагружения, без фазы разгрузки. Действительно для задач массового проектирования и нового строительства грунт испытывает поэтапное нагружение в процессе строительства без фазы разгрузки. Однако, есть задачи в геотехнике, например, проектирование глубоких котлованов, расчет влияния нового строительства, где грунт испытывает снятие бытовых давлений, поэтому в решении этих задач также используется модуль упругости или модуль на ветви вторичного нагружения грунта. Соотношение устанавливается экспериментально, для предварительных расчетов пользуются зависимостью Еur=5Е, где Eur – модуль упругости, МПа.

Чтобы определить деформационные свойства грунтов, используются несколько способов. Одним из эффективных методов определения модуля деформации считают его оценку по результатам штамповых испытаний. С их помощью выполняется исследование в условиях природного залегания грунтов, а также искусственных оснований для контроля качества уплотнения путем сравнения с проектной деформацией. Модуль деформации, определенный таким способом, принято называть штамповым. Это значение используется в известных аналитических формулах при расчете осадки фундамента (модель слоя конечной толщины, метод послойного суммирования, метод эквивалентного слоя, метод Бронина и др.).

Методы определения модуля деформации грунта

Штамповый метод испытания предусматривает использование винтовых и плоских штампов. Он предназначен для применения на любых промышленных или общественных объектах первого и второго уровня ответственности. К таким объектам можно отнести:

На деформацию влияет степень напряжения в грунте, которая возникает в результате нагрузки от фундаментов сооружений. Исходя из этого, данный параметр необходимо определять при уровне деформации, соответствующем рассматриваемой глубине под подошвой основания здания.

В большинстве современных сооружений показатель вертикальной деформации составляет 0,01-0,1%. Такой показатель вынуждает использовать штампы и прессиометры. Данные способы определения модуля деформации считаются прямыми. Это обусловлено тем, что для определения модуля применяются результаты проведенных испытаний и решения теории упругости.

Существуют и другие методы полевых исследований, но они считаются косвенными. Данный факт обусловлен тем, что они предусматривают использование корреляционных зависимостей, а не решений теории упругости.

Как проводятся испытания?

Чаще всего для проведения испытаний прессиометром используется баллонный прессиометр, предложенный Луи Менаром. Реже используют конусный или самозабуривающийся прессиометр.

Все необходимые исследования можно провести даже в скальных и дисперсных грунтах, прочность которых на одноосное сжатие меньше 10 МПа. В рамках данных исследований выполняются измерения давления, изменения объема или радиуса рабочей камеры. На основании полученных результатов можно определить предельное давление и прессиометрический модуль деформации. Для его определения потребуются решения теорий упругости и пластичности. Результаты исследований нужно интерпретировать в соответствии с видом используемого прессиометра.

Алгоритм расчета модуля упругости грунта и модуля деформации

Для определения этих данных выполняются следующие действия:

Для расчета модуля деформации используется специальная формула ГОСТ 20276.1-2020:

В этой формуле v означает коэффициент Пуассона. Это показатель деформируемости грунта, который характеризует соотношение продольных и поперечных деформаций. Для определения данного коэффициента проводятся исследования в приборах трехосного сжатия или компрессионных приборах с измерением бокового давления.

Чтобы определить модуль деформации для винтового штампа, используется несколько видоизмененная формула:

Ключевое отличие этой формулы — наличие коэффициента Kp. Он зависит от степени заглубления штампа. Для его определения необходимо разделить глубину расположения на диаметр штампа.

Для создания формулы штампового модуля использовалось уравнение Буссинеска относительно единичной силы, которая была приложена к упругому полупространству.

Результаты деформационных испытаний зависят сразу от нескольких критериев:

Зачастую высокая точность модуля деформации грунтов неактуальна. Иногда будут актуальны табличные значения или корреляционная зависимость физических и деформационных характеристик. Также можно использовать корреляционную зависимость параметров зондирования и деформационных характеристик.

Примеры определения модуля деформации грунта:

Где заказать расчет модуля общей деформации грунта?

Все перечисленные действия находятся в зоне ответственности специалистов Лаборатории «СибгеоПро». Наша Лаборатория аккредитована ОАО «НТЦ Промышленная безопасность». У нас есть необходимые допуски СРО на изыскания. Практический опыт наших специалистов и современные технологии позволяют нам оперативно решать любые задачи на объектах в Сибири и на Дальнем Востоке. Наша компания успешно сочетает полевые и лабораторные методы исследований.

В ходе испытаний специалисты компании «СибгеоПро» используют штамп, а также оборудование для создания нагрузки, замера осадки штампа, а также замачивания и отслеживания уровня влажности грунта. Для выполнения всех необходимых работ мы используем инновационное оборудование, высокое качество которого подтверждено техпаспортом и многочисленными сертификатами.

Наши специалисты учитывают специфику объекта и требования заказчиков. Поэтому для каждого объекта мы разрабатываем отдельную программу испытаний в соответствии с ГОСТ 20276.1-2020. Данный подход обеспечивает наших клиентов необходимыми данными при минимальных затратах.

Стоимость услуг наших специалистов определяется индивидуально для каждого проекта. Вы можете позвонить по указанным номерам телефонов или оставить сообщение в лайв-чате. Наши консультанты оперативно ответят на все поставленные вопросы.

Чтобы заказать подобное испытание, воспользуйтесь опцией обратного звонка на нашем сайте или напишите консультантам «СибгеоПро» в WhatsApp.