Что показывает проба кумбса при анемии

Аутоиммунная гемолитическая анемия у взрослых

Общая информация

Краткое описание

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Рекомендации утверждены на IV Конгрессе гематологов России (апрель 2018г)

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ (АИГА) У ВЗРОСЛЫХ

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

АИГА разделяют на первичные (идиопатические) и более распространенные вторичные, встречающиеся при других заболеваниях. Вторичные АИГА чаще всего сопряжены с лимфоцитарными опухолями, системной красной волчанкой (СКВ), ревматоидным артритом, а также с неспецифическим язвенным колитом, врожденными иммунодефицитами, раком толстой кишки, легких, желудка и яичников, некоторыми инфекциями. В одних случаях АИГА обнаруживают в ходе длительно текущей болезни, а в других гемолиз предшествует проявлению указанных заболеваний, нередко затрудняя своевременную диагностику.

По механизму разрушения эритроцитов выделяют внутриклеточный, внутрисосудистый и смешанный варианты гемолиза.

Cерологические свойства аутоантител легли в основу деления АИГА на четыре формы: 1) с неполными тепловыми агглютининами (80% всех больных); 2) с полными холодовыми агглютининами (12—15% всех случаев); 3) с тепловыми гемолизинами; 4) с двухфазными холодовыми гемолизинами Доната—Ландштейнера (крайне редкая и, как правило, вторичная форма при сифилисе и вирусных инфекциях). Тип антител во многом определяет клинические проявления гемолиза, выбор лечения и прогноз.

Этиология и патогенез

Причина развития АИГА — срыв иммунологической толерантности к собственным антигенам. Механизм этого процесса до сих пор не изучен. Поскольку АИГА — редкое заболевание, не исключено, что готовность к подобным нарушениям в какой-то мере обусловлена теми или иными генетическими дефектами T-лимфоцитов. Показано, что при АИГА, как и при многих других аутоагрессивных заболеваниях, имеет место подавление супрессорной функции T-лимфоцитов, что способствует увеличению популяции B-лимфоцитов, образующих антитела против собственных структур [22]. Срыв толерантности происходит, когда она формируется в присутствии малых количеств антигена. Толерантность, развившаяся после контакта с большим количеством антигена, практически не исчезает. В качестве примера обычно приводят отсутствие аутоагрессии против антигенов системы AB0. Различные формы АИГА могут иметь в своей основе разные ведущие причины. Имеются сведения о выявлении антилимфоцитарных антител и антилимфоцитотоксинов при различных аутоиммунных заболеваниях. При B-клеточных опухолях аутоантитела — продукт опухолевого клона.

Свойства аутоантител определяют особенности различных форм АИГА. Неполные аутоагглютины вызывают агглютинацию эритроцитов только в водно-солевой среде, в то время как действие полных проявляется в любой среде [19, 23]. Неполные тепловые антитела фиксированы на эритроцитах и взаимодействуют через Fc-фрагменты иммуноглобулинов с Fc-рецепторами макрофагов, из-за чего теряется часть мембраны эритроцита, изменяется ее биофизическое состояние и прежде всего — свойства ионных каналов. Это приводит к образованию микросфероцитов и резкому ускорению разрушения (секвестрации) эритроцитов в селезенке, а иногда и в печени [20]. Холодовые агглютинины вызывают транзиторное склеивание эритроцитов на холоде, что приводит к фиксации и активации комплемента на их поверхности с последующим повреждением мембраны. Гемолизины активируют комплемент, повреждающий мембрану внутри сосудистого русла. При этой форме АИГА инфекционный агент может иметь сходство с антигенными структурами эритроцита или на первом этапе несколько видоизменять их, что в дальнейшем приводит к аутосенсибилизации.

В развитии АИГА нередко принимают участие два класса антител: IgG и IgА или IgG и IgM, а также комплемент, что определяет как патофизиологию, так и лечение АИГА. У больных с аутоантителами IgM-класса, фиксирующими комплемент, спленэктомия не приводит к прекращению гемолиза, поскольку в разрушении эритроцитов активно участвуют фагоциты печени [24].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Основные клинические и лабораторные проявления АИГА — нормоцитарная анемия с быстро нарастающей слабостью и плохой адаптацией даже к умеренному снижению уровня гемоглобина, бледность и желтушность кожи и склер. Могут быть темная моча и боли в поясничной области, нередко субфебрильная температура и небольшое увеличение размеров селезенки. Спленомегалия у пациента старше 50—60 лет, как правило, заставляет думать о вторичной АИГА, связанной с лимфопролиферативным заболеванием. При холодовой гемагглютининовой болезни степень анемии колеблется в широком диапазоне, но, как правило, анемия выражена умеренно и сопровождается симптомами, связанными с феноменом склеивания эритроцитов, что затрудняет проведение анализа крови. При длительном охлаждении возможно развитие синдрома Рейно, некрозов и бронхоспазма.

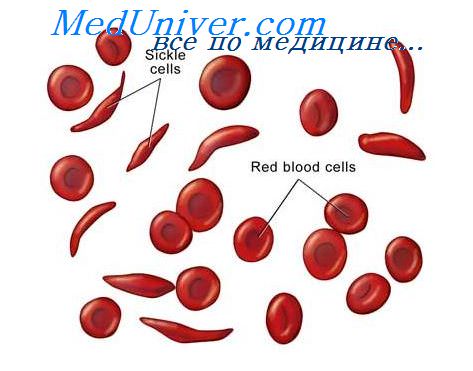

Лабораторное обследование выявляет снижение уровня гемоглобина, от умеренного до 26—36 г/л, и соответствующее уменьшение количества эритроцитов при высоком ретикулоцитозе. Число лейкоцитов и тромбоцитов обычно не изменено, но при интенсивном гемолизе возможны лейкоцитоз с омоложением лейкоцитарной формулы, а также тромбоцитоз или тромбоцитопения. В мазке периферической крови, как правило, — сочетание микросфероцитов с крупными ортохромными эритроцитами, но в зависимости от свойств антител могут наблюдаться холодовая агглютинация и, иногда, шистоциты. Ключевые изменения биохимических показателей крови: гипербилирубинемия (преобладает непрямая, неконъюгированная фракция), повышение активности ЛДГ в сыворотке в 2—8 раз (в зависимости от интенсивности гемолиза).

Прямая проба Кумбса в большинстве случаев положительна, но при массивном гемолизе, а также при холодовых и гемолизиновых формах АИГА, вызванных IgА- или IgM-аутоантителами, может быть отрицательной [24]. При гемолизиновых формах АИГА и тяжелом гемолитическом кризе с активацией комплемента обнаруживают повышение уровня свободного гемоглобина плазмы (гемоглобинемия), темный, бурый или вишневый цвет мочи (гемоглобинурия). При первичном обследовании в стационаре с ограниченными возможностями лабораторной диагностики инкубация в плазме и/или сыворотке больного (при 37C в течение 24—48 ч) как его собственных, так и донорских эритроцитов помогает заподозрить гемолиз (скрининг-тесты Кросби и Хегглина—Майера). В таких случаях с помощью проточной цитометрии необходимо исключить наличие ПНГ-клона среди эритроцитов, нейтрофилов и моноцитов (приобретенный дефект клеточной мембраны, лишающий ее защиты от мембранатакующего комплекса комплемента, — определяется по отсутствию экспрессии рецепторов CD59, CD24, CD14, CD66 и CD16, а также по отсутствию фиксирующего их якорного белка в реакции с флюоресцентным аэролизином [FLAER]). В некоторых случаях АИГА транзиторное снижение экспрессии CD55, реже CD59 на части эритроцитов при отсутствии дефекта мембраны нейтрофилов и моноцитов не является свидетельством появления ПНГ-клона.

Имеет значение «снижение» уровня гаптоглобина сыворотки при всех видах гемолиза. Этот феномен обусловлен тем, что гаптоглобин, уже перенасыщенный гемоглобином из разрушенных эритроцитов, перестает связывать добавленный в пробирку меченый гемоглобин. Изменены биофизические свойства эритроцитов, их деформируемость (пластичность), распределение по плотности. К сожалению, эти простые тесты, информативные для диагностики разных анемий и контроля эффективности лечения, не входят в стандарт клинических лабораторий.

Диагностика

Лечение

Тактика лечения АИГА зависит в первую очередь от ее серологической разновидности и остроты гемолитического криза. При лечении криза первичной и вторичной АИГА принципиальных различий нет. Наибольшие успехи достигнуты в лечении самой распространенной формы АИГА — с положительной прямой пробой Кумбса, вызванной неполными тепловыми агглютининами. Основное содержание данного раздела касается именно этой формы. Сведения о лечении других, более редких, серологических форм АИГА разрозненны и противоречивы (эту информацию мы не стали выделять в отдельный раздел).

На протяжении полувека независимо от формы АИГА первой линией терапии остаются глюкокортикоиды (преднизолон и эквивалентные дозы дексаметазона, триамцинолона, метилпреднизолона). При этом начальная доза преднизолона зависела, как правило, от остроты процесса. Общепринятая начальная доза — 1 мг/кг в сутки (50—80 мг/сут). Увеличение дозы преднизолона до 2 мг/кг/сут (90—160 мг/сут) не улучшает результаты лечения, приводя к быстрому развитию характерных тяжелых осложнений. Первый гемолитический криз, как правило, удается купировать. В течение двух недель прекращается падение гемоглобина, исчезает гипертермия. Через 3—4 недели уровень гемоглобина может достигнуть нормы. Стремление к быстрому уменьшению дозы с момента нормализации гемоглобина из-за побочного действия глюкокортикоидов (кушингоид, стероидные язвы, артериальная гипертония, угревая сыпь с формированием гнойничков на коже, бактериальные инфекции, сахарный диабет, остеопороз, венозные тромбозы) всегда приводит к рецидиву гемолиза. Снижать дозу преднизолона начинают по 5—10 мг за 2—3 дня и продолжают до тех пор, пока суточная доза не достигнет 25—30 мг. Далее отмена препарата проводится значительно медленнее — по 2,5 мг за 5—7 дней. После достижения дозы ниже 10—15 мг должен сохраняться замедленный темп отмены. Такая тактика предполагает прием преднизолона в течение 3—4 месяцев. При меньшей продолжительности поддерживающей терапии рецидив гемолиза практически неизбежен. Стойкой ремиссии достигают только у 7—22% пациентов [2]. При большей длительности лечения число клинических ремиссий может увеличиться, но нарастают и нежелательные явления. Повторные курсы глюкокортикоиды нередко дают меньший эффект, в то время как осложнения превращаются в терапевтическую проблему, конкурирующую с самой АИГА. Основной причиной смерти таких больных является не гемолиз, а тромбозы, тромбоэмболии, бактериальные и грибковые инфекции (пневмония, уросепсис, септический эндокардит). Диагноз рецидивирующей формы АИГА, а точнее резистентности к первой линии терапии, фактически формируется после первого же рецидива гемолиза. При АИГА с холодовыми агглютининами глюкокортикоиды, как правило, малоэффективны, а необъяснимые колебания уровней эритроцитов и гемоглобина, чаще технические, корректируются при 37С (пример: эритроциты — 0,7 1012/л, после согревания кюветы — 2,9 1012/л, что предотвратило необоснованную трансфузию эритроцитов).

В литературе мало сведений о пульс-терапии метилпреднизолоном (10—30 мг/кг/сут) или дексаметазоном (40 мг/кг/сут) при АИГА [3, 4], но такой подход используют при СКВ и других коллагенозах. Метилпреднизолон обычно вводят по 1000 мг/сут в течение 2—5 дней (как правило, 3 дней). В мировой практике пульс-терапию чаще всего применяют для обрыва гемолиза на первом этапе тяжелой АИГА, а затем возвращаются к обычному приему глюкокортикоидов внутрь, описанному выше. Рандомизированные исследования отсутствуют. Результаты, полученные в НМИЦ гематологии у 28 пациентов (возраст от 18 до 72 лет), показали, что многократные пульсовые трехдневные введения метилпреднизолона значительно увеличивают частоту ремиссий и уменьшают риск осложнений по сравнению со стандартным режимом гормонотерапии. Кроме того, собственные наблюдения выявили, что мониторинг таких показателей, как нормализация фракции незрелых ретикулоцитов (IRF — Immature Reticulocyte Fraction), среднего уровня креатина в эритроцитах, распределения эритроцитов по плотности наряду с восстановлением уровней гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов и активности ЛДГ дает более строгие критерии полной ремиссии. Перечисленные дополнительные показатели активности гемолиза достигали нормы только после 6—8 курсов пульс-терапии [4, 12].

Циклоспорин (Сандиммун Неорал) может приводить к развитию ремиссий у ранее резистентных больных [7—9]. Однако число описанных случаев невелико — около десяти. Препарат назначали либо в виде монотерапии, либо в сочетании с преднизолоном или даназолом, при этом начальные дозы существенно различались. При низкой поддерживающей дозе циклоспорина в течение длительного времени выраженные побочные явления отсутствовали. Emilia et al лечили трех пациентов, начиная с 5 мг/кг/сут в 2 приема. Через 6 дней дозу циклоспорина снизили до 3 мг/кг/сут, далее поддерживали в крови концентрацию препарата, равную 200—400 нг/мл. Литературные данные свидетельствуют о возможности длительных ремиссий (1—2 года) у ранее резистентных больных, в том числе при вторичных и гемолизиновых формах АИГА, а также синдроме Фишера—Эванса. Требуется продолжительная поддерживающая терапия. Однако отмечались и неудачи.

Даназол в практике лечения АИГА так и не нашел широкого применения. Этот препарат назначали на длительный период в дозе 200 мг/сут с последующим ее увеличением до 400 мг/сут и более при хорошей переносимости. Часто даназол назначали в составе комплексной терапии. Несмотря на то, что сообщалось о достижении ремиссии продолжительностью до 5 лет у резистентных больных с идиопатической формой АИГА в 77% случаев и с вторичной формой АИГА — в 60% случаев [10], даназол мало используют в лечении АИГА. За последние 10 лет на эту тему были единичные публикации [11]. Тем не менее интерес к препарату пока полностью не утрачен.

Правильная и своевременная диагностика АИГА с неполными тепловыми агглютининами обеспечивает адекватную тактику лечения и восстановление гематологических показателей через 3—5 недель. Признаки улучшения состояния больного, уменьшение «анемических» жалоб наблюдаются в течение первой недели лечения, повышение уровня гемоглобина — только через 7—10 дней. Адекватность терапии можно оценить по нормализации уровней гемоглобина, ретикулоцитов, билирубина, активности ЛДГ. Кроме того, после стабилизации показателей гемограммы желательно выбрать для мониторинга один или несколько дополнительных показателей активности гемолиза: фракцию незрелых ретикулоцитов (IRF) (при наличии клинического анализатора), распределение эритроцитов по плотности. В процессе лечения контрольные исследования гемограммы и биохимических показателей проводят не реже 3 раз в месяц, после достижения ремиссии — каждые 1,5—2 месяца.

Рекомендации по лечению АИГА, опубликованные в последние 5 лет, должны применяться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента и допускать обоснованные альтернативные решения [12].

Метилпреднизолон вводят в дозе 500 мг (редко 1000 мг) в/в капельно (1,5—2 ч) в течение 3 дней, иногда 4—5 дней. В начале лечения проводят два курса пульс-терапии с интервалом 5—10 дней, не допуская усиления гемолиза.

Одно из наиболее распространенных и серьезных осложнений после проведения спленэктомии — аспленический тромбоцитоз. Поэтому в зависимости от степени риска тромбозов проводится профилактика дезагрегантами и/или низкомолекулярными гепаринами, как указано выше. При тромбоцитозе более 1500 10 9 /л возможно назначение гидроксимочевины, 1000—1500 мг/сут, под контролем гемограммы 2 раза в неделю.

Основанием для повторного курса ритуксимаба являются доклинические признаки рецидива гемолиза, определяемые по динамике стандартных лабораторных показателей — уровня гемоглобина, количества эритроцитов и ретикулоцитов, активности ЛДГ, уровня билирубина, а также по результатам принятых в НМИЦ гематологии более чувствительных методов мониторинга — распределению эритроцитов по плотности, их деформируемости, фракции незрелых ретикулоцитов (IRF) и/или среднему уровню креатина эритроцитов, количеству иммуноглобулинов на мембране эритроцитов.

Информация

Источники и литература

Информация

Конфликт интересов: авторы не имеют конфликта интересов.

Что показывает проба кумбса при анемии

Гемолитические анемии, вызванные аутоиммунными телами, которые направлены против собственных эритроцитов, точно не выяснены. Однако предполагается, что какие-то факторы (например, вирус, ненормальный белок) так изменяют эритроциты, что организм воспринимает их уже «как нечто чуждое» и вступает с ними в борьбу с помощью антител. По другой теории, направленные против эритроцитов антитела возникают почти случайно в процессе образования ненормальных белковых тел плазмы при некоторых болезнях. Такие белковые тела, точно так же «случайно», могут дать реакции, которые можно использовать для постановки диагноза (например, вирусная пневмония, как известно, дает положительную реакцию Вассермана, положительную реакцию Пауль — Буннеля и реакцию холодовой агглютинации).

Имеются два главных типа аутоантител при гемолитических анемиях, а именно: тепловые антитела (реагируют при 37°) и холодовые антитела (реактивная способность которых усиливается по мере приближения температуры к нулю). Тепловые антитела встречаются чаще Холодовых. Dacie нашел, что тепловые гемолизины встречаются в 2 раза чаще, чем холодовые. Гемолизины и агглютинины не являются принципиально различными антителами: они различаются только характером их действия. Агглютинины агглютинируют эритроциты, а гемолизины делают их более подверженными сложному процессу гемолиза (комплемент!). Аутоантитела, фиксируясь на эритроцитах, образуют комплекс эритроцит — глобин. Этот комплекс выявляется с помощью антиглобиновой пробы Кумбса.

Проба Кумбса проводится с сывороткой Кумбса, для приготовления которой сенсибилизируют кролика сывороткой человека, против которой в сыворотке кролика образуются антитела. При действии такой сенсибилизированной сыворотки на эритроциты человека наступает их агглютинация, если рецепторы эритроцитов заняты блокирующими антителами. Так как эти блокирующие антитела происходят из сыворотки человека, они дают агглютинацию с сывороткой кролика, сенсибилизированной к плазме человека и содержащей преципитины. Эта реакция названа пробой Кумбса; для гемолитической анемии на почве аутоиммунных тел (Lo tit) она почти специфична (подробности см. у Maier).

В общем при гемолитических анемиях с первичным нарушением эритроцитов проба Кумбса отрицательна, а при приобретенных — положительна. Однако из этого правила имеются некоторые исключения: ложноположительная проба Кумбса найдена при кризах конституциональных гемолитических анемий, а в слабой степени — также иногда после спленэктомии, при ревматическом полиартрите, саркоидозе, после частых переливаний крови и при системной красной волчанке. Естественно, что при приобретенных гемолитических анемиях без образования аутоиммунных тел она отрицательна.

Гемолитические анемии, вызванные аутоиммунными телами, можно подразделить на:

а) острые, подострые и хронические формы, а также на

б) идиопатические с неизвестной этиологией и в) симптоматические [вирусная пневмония (только холодовые агглютинины), хронический лимфатический лейкоз, ретикулосаркома, лимфосаркома, системная красная волчанка (преимущественно тепловые, реже холодовые агглютинины), сифилис (холодовые агглютинины), опухоли яичников (Miescher с сотрудниками)).

в) симптоматические [вирусная пневмония (только холодовые агглютинины), хронический лимфатический лейкоз, ретикулосаркома, лимфосаркома, системная красная волчанка (преимущественно тепловые, реже холодовые агглютинины), сифилис (холодовые агглютинины), опухоли яичников (Miescher с сотрудниками)).

Клиника гемолитических анемий, развивающихся под действием аутоиммунных тел, очень разнообразна, и вряд ли поэтому можно нарисовать их общую клиническую картину. Поражаются лица всех возрастов и обоих полов равномерно. Все же идиопатические формы как будто чаще наблюдаются у женщин (Sacks и Workman).

Клиническая картина идиопатической формы изменяется в зависимости от тяжести заболевания. В хронических случаях начало постепенно, болезнь тянется многие годы с частыми обострениями. Тяжесть анемии различна в зависимости от степени гемолиза. Наблюдаются падения гемоглобина до 10%, в других случаях гемоглобин длительно удерживается на 50—60%. Интенсивность ретикулоцитоза и желтушной окраски кожи и сыворотки соответствует степени гемолиза. Билирубин в моче находят очень редко, так как он не проходит через почки, но гемоглобинурия наблюдается. Селезенка в хронических случаях чаще увеличена и может даже достигать очень значительных размеров, в других же случаях она еще прощупывается. Печень редко когда не увеличена.

В крови в большинстве случаев наблюдается макроцитоз, в острых стадиях также много микроцитов, редко отсутствуют нормобластоз и полихромазия, лейкоцитоз может достигать 30 000, тромбоциты в норме. В некоторых случаях, однако, имеется выраженная тромбоцитопения. Evans объясняет эти случаи одновременным наличием антител против тромбоцитов, так что налицо имеются одновременно гемолитическая анемия и тромбоцитопения на почве действия аутоиммунных тел— синдром Эванса (Evans). Осмотическая резистентность слегка понижена, но не в такой степени и не так постоянно, как при конституциональной шаровидноклеточной анемии. Проба на устойчивость к нагреванию (Hegglin— Maier) после 6 часов также может дать незначительный гемолиз (собственное наблюдение), но меньшей степени, чем лри анемии Маркиафава. В моче находят также гемосидерин (собственное наблюдение).

Антиглобулиновый тест. Прямая и непрямая реакция Кумбса.

1. Что такое антиглобулиновый тест, или реакция Кумбса?

Антиглобулиновый тест, или реакция Кумбса проводится для того, чтобы выявить определенные антитела, которые атакуют красные кровяные клетки (эритроциты).

Антитела это белки, производимые иммунной системой. Как правило, антитела связываются с посторонними веществами, такими как бактерии и вирусы, и уничтожают их.

2. Зачем нужен тест на антитела?

Тест на антитела может проводиться в следующих случаях:

Перед переливанием крови

Вы наверняка знаете, что у человека может быть одна из четырех групп крови. И антиглобулиновый тест можно проводить для определения возможности переливания крови. Если вам делают переливание, кровь донора должна соответствовать вашему типу (иметь одинаковые антигены). Если при переливании антигены отличаются, иммунная система разрушит перелитые клетки. Это может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти. Именно поэтому поиск нужного типа крови является столь важным фактором.

Для выявления риска резус-сенсибилизации

Женщине с отрицательным резус-фактором крови могут провести инъекцию анти-Rh- гаммаглобулина (например, RhoGAM), используемого для предотвращения развития Rh- гемолитической болезни.

Для диагностики аутоиммунной гемолитической анемии

Аутоиммунная гемолитическая анемия является редким заболеванием, связанным с образованием антител к собственным антигенам эритроцитов.

3. Типы антиглобулиновой пробы

Существуют два типа антиглобулиновой пробы, или реакции Кумбса: прямой и непрямой.

Прямая реакция Кумбса, или прямой антиглобулиновый тест обнаруживает антитела, связанные с эритроцитами. Он используется для определения анемии. При этой болезни эритроциты разрушаются быстрее, чем производятся.

Непрямая реакция Кумбса, или непрямой антиглобулиновый тест проводится для поиска антител, не связанных с эритроцитами. Для пробы используется сыворотка крови, в которой и находятся антитела. Эта процедура достаточно редкая: в основном ее проводят для определения возможности переливания крови или как этап обследования беременных женщин.

4. Результаты реакции Кумбса

Отклонение от нормы:

Проба Кумбса прямая

Прямой антиглобулиновый тест

Синонимы русские

Прямой антиглобулиновый тест, ПАГТ, прямой тест Кумбса, прямая реакция Кумбса.

Синонимы английские

Direct antiglobulin test (DAT) with polyspecific antihuman globulin (AHG), Direct Coombs Test, Direct Anti-human Globulin Test.

Зачем нужно исследование?

В каких случаях назначается?

Какой биоматериал используется для исследования?

Как подготовиться к исследованию?

Особой подготовки не требуется.

Что исследуется?

Прямой тест на антиглобулин определяет, покрыты ли ваши эритроциты (эритроциты), циркулирующие в кровотоке, антителами. Антитела, которые прикреплены к поверхности эритроцитов, ответственны за их разрушение.

Есть несколько причин, по которым эритроциты могут быть атакованы антителами:

Несовместимость группы крови матери и ребенка. Мать и ребенок могут иметь разные группы крови, если ребенок наследует группу крови от отца. Во время беременности или родов мать может подвергаться воздействию эритроцитов ребенка. Эти эритроциты могут быть распознаны иммунной системой матери как чужеродные, и она будет вырабатывать антитела, направленные против эритроцитов ребенка. Эритроциты ребенка могут быть покрыты антителами, которые проникают через плаценту из крови матери в кровообращение ребенка. Эти антитела разрушают циркулирующие эритроциты ребенка и вызывают гемолитическую болезнь новорожденного. ПАГТ выполняется на крови ребенка, чтобы определить, прикрепились ли антитела к эритроцитам ребенка.

Это может происходить, когда у резус-отрицательной матери рождается резус-положительный ребенок. Этот тип несовместимости обычно не влияет на первого ребенка, но влияет на последующих детей. Раньше антитела к белку Rh были наиболее распространенной причиной гемолитической болезни новорожденных, но в настоящее время это состояние встречается редко из-за профилактического лечения, проводимого с резус-отрицательной матерью во время и после каждой беременности. В настоящее время наиболее распространенной причиной гемолитической болезни новорожденного является несовместимость группы крови между матерью группы О и ее ребенком. Этот тип фетально-материнской несовместимости, как правило, мягкий.

Кто назначает исследование?

Гематолог, трансфузиолог, терапевт, врач общей практики, ревматолог, педиатр.

Общие вопросы

Для чего используется исследование?

ПАГТ также может использоваться для диагностики гемолитической болезни новорожденного из-за несовместимости между группами крови матери и ребенка.

ПАГТ также может использоваться для диагностирования предполагаемой реакции при переливании крови.

Когда назначается исследование?

ПАГТ назначают когда врач хочет определить причину гемолитической анемии.

ПАГТ может быть назначен, когда новорожденный из группы риска или проявляет признаки гемолитической болезни новорожденного, которые могут включать:

ПАГТ будет назначен, если у вас было переливание крови, и у вас есть признаки и симптомы, такие как:

Что означают результаты?

Положительный ПАГТ означает, что есть антитела, связанные с эритроцитами. В целом, чем сильнее реакция ПАГТ (более позитивен тест), тем большее количество антител, связанных с эритроцитами. Но это не всегда соответствует серьезности симптомов, особенно если эритроциты уже разрушены.

ПАГТ обнаруживает присутствие антител, но не сообщает о причине или точном типе антител или о том, что вызывает симптомы. Ваша история болезни и клиническое обследование необходимы для определения причины положительного ПАГТ.

Некоторые примеры факторов, которые могут вызвать положительный ПАГТ:

Небольшой процент людей имеете положительный ПАГТ и не испытывает гемолитической анемии.

Отрицательный ПАГТ означает, что антитела, скорее всего, не прикреплены к эритроцитам, а признаки и симптомы связаны с другой причиной, которая требует дальнейшего изучения.

Если мать имеет несовместимость с первым ребенком, будет ли так со другими своими детьми?

Это зависит от того, имеет ли ребенок соответствующие антигены для антител матери. Если у ребенка группа крови О, у матери может быть гемолитическая болезнь новорожденного во время любой беременности. Когда у матери резус-фактор отрицательный, она может выработать антитела против эритроцитов своего первого резус-положительного ребенка, если она не получает профилактику. Любые последующие резус-положительные дети могут быть затронуты резус-антителами матери. В настоящее время это происходит относительно редко, поскольку резус-отрицательные матери проверяются во время и после беременности и им вводят инъекции RhIg (RhImmune Globulin, Rhogam) для предотвращения выработки антител к резус-антителам. Другие антитела могут также рецидивировать при последующих беременностях и должны быть обсуждены с врачом.