Что получает организм в процессе клеточного дыхания

§ 21. Клеточное дыхание

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 11 класс |

| Книга: | § 21. Клеточное дыхание |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Четверг, 9 Декабрь 2021, 07:35 |

Оглавление

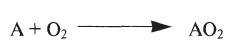

Понятие о клеточном дыхании. Живым организмам постоянно требуется энергия для осуществления различных процессов жизнедеятельности. Универсальным поставщиком этой энергии служит АТФ, которая образуется в реакциях катаболизма. У большинства организмов АТФ синтезируется прежде всего в процессе клеточного дыхания. Клеточное дыхание — процесс, при котором в клетках происходит расщепление и окисление органических соединений до неорганических веществ, а высвобождающаяся при этом энергия запасается в виде АТФ.

Большинству живых организмов для протекания клеточного дыхания необходим молекулярный кислород (О2). Такие организмы называются аэробами, а их тип дыхания — аэробным дыханием. Аэробами являются все растения, большинство животных, грибов и протистов, а также многие бактерии. Рассмотрим, как происходит клеточное дыхание в аэробных условиях, т. е. в условиях свободного доступа кислорода.

Этапы клеточного дыхания. Процесс клеточного дыхания включает три основных этапа (рис. 21.1). Первый этап — подготовительный — происходит в пищеварительном тракте (у животных), вторичных лизосомах и гиалоплазме клеток. Кислород в реакциях этого этапа не используется. Под действием пищеварительных ферментов происходит расщепление крупных органических молекул до более простых соединений. * Так, под действием амилаз и других ферментов полисахариды расщепляются до моносахаридов. Липазы катализируют расщепление жиров до глицерина и жирных кислот. Протеазы расщепляют белки до аминокислот, нуклеазы — нуклеиновые кислоты до нуклеотидов.* При этом выделяется сравнительно небольшое количество энергии, которая рассеивается в виде тепла. Таким образом, АТФ в подготовительном этапе не синтезируется.

Продукты первого этапа могут вступать в следующие этапы дыхания (т. е. подвергаться дальнейшему расщеплению) либо вовлекаться в процессы анаболизма. Например, аминокислоты, полученные в ходе подготовительного этапа, используются клетками преимущественно для синтеза белков, а нуклеотиды — для построения молекул ДНК и РНК.

Второй этап клеточного дыхания — бескислородный — протекает в гиалоплазме клеток без участия кислорода. Более того, он может протекать в условиях полного отсутствия О2. Вы знаете, что основным источником энергии для клеток является глюкоза. Поэтому второй этап мы рассмотрим на примере гликолиза — многоступенчатого процесса бескислородного расщепления глюкозы (С6Н12О6) до пировиноградной кислоты (С3Н4О3).

*Этот процесс включает 10 последовательных реакций. Каждую из них катализирует определенный фермент, и полученный продукт становится субстратом для следующего фермента. Следовательно, гликолиз является своеобразным биохимическим «конвейером» по переработке глюкозы. Ферменты, осуществляющие гликолиз, содержатся в гиалоплазме клеток.

В ходе гликолиза происходит расщепление глюкозы до двух молекул триоз (С3-моносахаридов), которые затем подвергаются отщеплению атомов водорода, т. е. окислению. В итоге образуются две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК). Начальные стадии гликолиза протекают за счет энергии АТФ. Так, в расчете на одну молекулу глюкозы расходуются (подвергаются гидролизу) 2 молекулы АТФ. Последующие реакции сопровождаются высвобождением энергии. Часть этой энергии рассеивается в виде тепла, а оставшаяся используется для синтеза 4 молекул АТФ. Таким образом, суммарный энергетический выход гликолиза (с учетом АТФ, гидролизованной на начальных стадиях) в расчете на расщепленную молекулу глюкозы составляет 2 молекулы АТФ.

Таким образом, в ходе гликолиза протекают следующие процессы (см. рис. 21.1):

● Расщепление и окисление глюкозы до двух молекул ПВК: C6H12O6 → 2C3H4O3.

● Гидролиз двух молекул АТФ: 2АТФ → 2АДФ + 2H3PO4.

● Синтез четырех молекул АТФ: 4АДФ + 4H3PO4 → 4АТФ (для упрощения во всех уравнениях реакций энергетического обмена не указаны молекулы воды, которые образуются при синтезе АТФ и затрачиваются для ее гидролиза).

Просуммировав приведенные уравнения, общее уравнение гликолиза можно записать в виде:

При гликолизе высвобождается лишь около 5 % энергии, заключенной в химических связях молекул глюкозы. Далее продукты ее расщепления (ПВК и атомы водорода) поступают в митохондрии, где осуществляется заключительный этап дыхания — кислородный.

Как вы знаете, в прокариотической клетке митохондрии отсутствуют. У аэробных бактерий кислородный этап клеточного дыхания происходит в гиалоплазме, при участии цитоплазматической мембраны.*

*Этот этап можно разделить на три стадии.

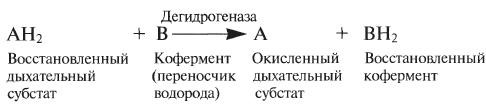

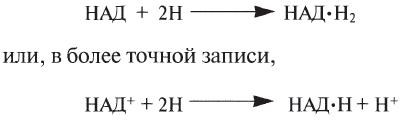

1. Расщепление и окисление ПВК. В матриксе митохондрий ПВК подвергается ферментативному расщеплению и окислению, продуктами которого являются углекислый газ и атомы водорода. Углекислый газ поступает из митохондрий в гиалоплазму клетки, а затем выделяется в окружающую среду. Атомы водорода присоединяют коферменты НАД + и ФАД — флавинадениндинуклеотид (полное название приводится не для запоминания), восстанавливаясь при этом до НАД ∙ Н+Н + и ФАД ∙ Н2 соответственно. За счет энергии, выделившейся при расщеплении ПВК, синтезируется макроэргическое соединение ГТФ (молекула которого отличается от АТФ лишь тем, что в ее состав вместо аденина входит гуанин), которое затем используется для образования АТФ (рис. 21.2).*

Биохимическая роль кофермента А состоит в переносе ацильных групп (R—CO—) от одних субстратов к другим. В нашем случае он передает двухуглеродную ацетильную группу молекуле четырехуглеродной щавелевоуксусной кислоты (ЩУК). При этом в молекуле ацетил-КоА происходит разрыв макроэргической связи, кофермент А освобождается, а выделившаяся энергия используется для протекания реакции. В результате образуется лимонная кислота, содержащая 6 атомов углерода.

В ходе последующих реакций лимонная кислота ступенчато превращается в другие карбоновые кислоты. Это сопровождается отщеплением двух молекул СО2 и атомов водорода, которые идут на восстановление коферментов НАД + и ФАД. При этом высвобождается энергия, которая сначала используется для синтеза ГТФ, а затем — АТФ (происходит перенос остатка фосфорной кислоты: ГТФ + АДФ → ГДФ + АТФ).

В итоге снова образуется ЩУК, способная присоединить ацетильную группу. Следовательно, описанный биохимический процесс является замкнутым (циклическим). Он называется циклом трикарбоновых кислот или циклом Кребса (в честь биохимика Х. Кребса, исследовавшего этот путь метаболизма). Цикл трикарбоновых кислот включает девять последовательных реакций, каждая из которых катализируется особым ферментом.

Поскольку при гликолизе из молекулы глюкозы образовались две молекулы ПВК, цикл Кребса «делает два оборота». Процесс расщепления и окисления двух молекул ПВК можно выразить суммарным уравнением:

*2. Работа электрон-транспортной цепи митохондрий. Во внутренней мембране митохондрий содержатся белковые комплексы, образующие цепь переноса электронов, или электрон-транспортную цепь (ЭТЦ). В ее состав входят цитохромы и некоторые другие белки. Восстановленные коферменты НАД ∙ Н+Н + и ФАД∙Н2 отдают атомы водорода переносчикам ЭТЦ, переходя при этом в окисленную форму (см. рис. 21.2).

3. Синтез АТФ. Во внутренней мембране митохондрий помимо компонентов ЭТЦ содержатся АТФ-синтетазы — особые ферментные системы, обеспечивающие синтез АТФ. Это сложные белковые комплексы, которые пронизывают мембрану насквозь и содержат внутри каналы, предназначенные для транспорта протонов (H + ).

Накопление протонов в межмембранном пространстве приводит к возникновению так называемого электрохимического потенциала на внутренней мембране митохондрий. При достижении определенной концентрации протоны начинают перемещаться из межмембранного пространства в матрикс, проходя через каналы АТФ-синтетазы. Энергия движения протонов используется для синтеза молекул АТФ. Достигнув матрикса, протоны соединяются с анионами кислорода и образуется вода: 2Н + + О 2– → Н2О.*

*Таким образом, поставщиками энергии для синтеза АТФ служат протоны. Они образовались из атомов водорода, доставленных в электрон-транспортную цепь митохондрий коферментами НАД и ФАД. Известно, что передача двух атомов водорода от НАД∙Н+Н + в ЭТЦ приводит в дальнейшем к синтезу 3 молекул АТФ. Когда то же самое делает ФАД∙Н2, образуются 2 молекулы АТФ.

*Известно, что у млекопитающих имеется особая разновидность жировой ткани — так называемый бурый жир. В отличие от обычного жира, который называют белым, клетки бурой жировой ткани со держат множество митохондрий, что и обусловливает их окраску. Во внутренней мембране митохондрий бурых жировых клеток содержится интегральный белок термогенин. Он позволяет протонам, перенесенным в межмембранное пространство, возвращаться в матрикс, минуя каналы АТФ-синтетазы. Из-за этого в ходе кислородного этапа дыхания бóльшая часть энергии идет не на синтез АТФ, а рассеивается в виде тепла.

Бурый жир хорошо развит у зверей, впадающих в зимнюю спячку, а также у новорожденных. Во время спячки снижается общий уровень метаболизма, а значит, и теплопродукция. Вырабатывать тепло с помощью сокращений скелетных мышц также становится невозможно. Эту функцию берет на себя бурая жировая ткань, клетки которой позволяют животному поддерживать достаточно высокую температуру тела в период спячки.

Для новорожденных бурая жировая ткань также очень важна. Она помогает избежать переохлаждения, которое может стать причиной смерти детенышей млекопитающих. У человека бурый жир составляет около 5 % массы тела новорожденных. Он располагается преимущественно в области шеи, плеч, почек, вдоль верхней части спины. Раньше считалось, что у человека бурая жировая ткань полностью исчезает с возрастом. Однако на сегодняшний день установлено, что она сохраняется и у взрослых людей, но в меньших количествах. Кроме того, выяснилось, что при высокой температуре окружающей среды клетки бурого жира неактивны. Они начинают интенсивно работать лишь в условиях низких температур.*

Таким образом, при полном расщеплении одной молекулы глюкозы клетка может синтезировать 38 молекул АТФ — 2 молекулы в процессе гликолиза и 36 молекул в ходе кислородного этапа. Суммарное уравнение полного окисления глюкозы можно записать следующим образом:

Поскольку главным источником энергии для живых организмов являются углеводы, мы рассмотрели процесс клеточного дыхания на примере расщепления и окисления глюкозы. Однако другие органические соединения, например жиры или белки, также могут использоваться клетками в качестве источников энергии.

*Как вы знаете, при расщеплении жиров в ходе подготовительного этапа образуются глицерин и жирные кислоты. Глицерин под действием ферментов способен превращаться в один из промежуточных продуктов гликолиза и включаться в бескислородный этап дыхания. Жирные кислоты могут поступать в матрикс митохондрий и подвергаться расщеплению при участии кофермента А. Этот процесс называется β-окислением карбоновых кислот. Он сопровождается последовательным отщеплением от молекул карбоновых кислот двухуглеродных фрагментов и образованием ацетил-КоА, который далее доставляет ацетильные группы в цикл Кребса.

Белки редко используются в качестве энергетического субстрата. Как правило, это происходит в организме при дефиците углеводов и жиров или при избыточном поступлении белков в составе пищи. Сначала белки гидролизуются до аминокислот, которые затем подвергаются дезаминированию — отщеплению аминогрупп. При этом образуются различные карбоновые кислоты, которые в зависимости от строения включаются в определенные реакции кислородного этапа дыхания.*

Большинство организмов получает энергию для жизнедеятельности в ходе клеточного дыхания. Этот процесс включает три этапа — подготовительный, бескислородный и кислородный. Подготовительный этап протекает в пищеварительной системе (у животных), вторичных лизосомах и гиалоплазме клеток. Он заключается в расщеплении крупных органических молекул до более простых и не сопровождается синтезом АТФ. Продукты подготовительного этапа могут использоваться в реакциях анаболизма или вступать в следующие этапы дыхания.

Молекула глюкозы в ходе бескислородного этапа (гликолиза) подвергается в гиалоплазме расщеплению до 2 молекул ПВК и окислению — отщеплению 4 атомов водорода. Суммарный энергетический выход гликолиза — 2 молекулы АТФ.

Далее продукты гликолиза (ПВК и атомы водорода) поступают в митохондрии, где при участии О2 протекает кислородный этап дыхания. Он сопровождается расщеплением и окислением продуктов гликолиза (в конечном итоге — до СО2 и Н2О) и синтезом 36 молекул АТФ. Общий энергетический выход клеточного дыхания в расчете на молекулу глюкозы составляет 38 молекул АТФ.