Что понимается под экологическим фактором приведите классификации факторов

Понятие об экологическом факторе. Классификация экологических факторов

ЛЕКЦИЯ №2 (4 часа

Аутэкология (экология организмов)

1. Понятие об экологическом факторе. Классификация экологических факторов.

2. Общие закономерности действия экологического фактора на организм. Основные законы аутэкологии.

3. Экологическая характеристика организмов.

4. Стратегия жизни организмов.

Понятие об экологическом факторе. Классификация экологических факторов

Экологический фактор – компонент окружающей среды, влияющий на состояние и свойства организма, популяции, природного сообщества и вызывающий приспособительные реакции (адаптации) к нему.

Различают три группы экологических факторов:

абиотические (факторы неорганической или неживой природы). В свою очередь они подразделяются на:

Ø климатические (свет, температура воды и почвы, влажность воздуха и почвы, ветер и т.п.);

Ø эдафические, или почвенно-грунтовые (механический и химический состав почв, их физические свойства и т.д.);

Ø орографические, или топографические (условия рельефа местности, экспозиция, крутизна склона и т.п.):

Ø геологические (землетрясения, смещение дна морей и океанов, извержение вулканов и т.п.) и другие.

Примерами реакций живых организмов на определенные абиотические факторы могут быть так называемые экологические правила:

Правило Бергмана: в пределах вида теплокровные животные с более крупными размерами встречаются в более холодных областях.

Частным случаем из этого правила является правило Аллена: выступающие части тела теплокровных животных (конечности, хвост, уши) тем короче, а тело тем массивнее, чем холоднее климат.

Правило Уоллеса: по мере продвижения с севера на юг наблюдается увеличение видового разнообразия сообществ организмов.

Правило Глогера: виды животных, обитающих в холодных и влажных зонах, имеют более интенсивную пигментацию тела (чаще черную или темно-коричневую), чем обитатели теплых и сухих областей, что позволяет им аккумулировать достаточное количество тепла.

Правило Шелфорда-Парка: на организмы, обитающие в умеренных областях, стимулирующее действие оказывают изменения температуры среды.

Биотические факторы – разнообразные формы влияния на организм со стороны окружающих их существ.

Биотические факторы делятся на:

· фитогенные (обусловленные растениями)

· зоогенные (обусловленные животными).

Классификация биотических взаимодействий:

Взаимополезные (+ +)

Симбиоз — сожительство двух организмов разных видов, при котором организмы приносят друг другу пользу. По степени партнерства симбиоз бывает:

Рис. Рак-отшельник и актиния

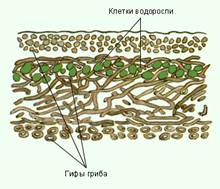

Рис. Кустистый лишайник, схема строения лишайника

Если численность популяции невелика, то внутривидовая конкуренция выражена слабо и ресурсы имеются в изобилии. При высокой плотности популяции интенсивная внутривидовая конкуренция снижает наличие ресурсов до уровня, сдерживающего дальнейший рост, тем самым регулируется численность популяции.

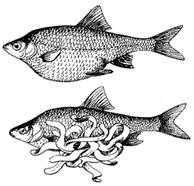

• находятся на поверхности хозяина (блохи, вши, клещи – животные; тля, мучнистая роса – растения). У паразита имеются специальные приспособления (крючки, присоски и т.п.)

Выделяют следующую функциональную классификацию хищников:

– истинные хищники, убивающие свою жертву сразу после нападения на нее и в большинстве случаев поедающие жертву целиком. Это львы, орлы, божьи коровки, киты и многие другие;

Рис. Фото льва на охоте

– хищники с пастбищным типом питания. Это крупные травоядные млекопитающие – зебры, антилопы, козы, овцы, крупный рогатый скот;

Рис. Фото сайгака

Рис. Ленточные черви

– паразитоиды – насекомые, откладывающие яйца либо в тело других насекомых (на ранних стадиях развития последних), либо на его поверхность. Личинки паразитоидов, вылупившиеся из яиц, развиваются внутри или на теле хозяина, который обычно не достиг взрослого состояния. Паразитоид вызывает неизбежную гибель хозяина, так как по мере своего развития личинка паразитоида целиком съедает его.

Рис. Личинки наездника Cotesia congregata окуклились на выеденной ими изнутри гусенице бабочкиCeratomia catalpae. Фото с сайта www.marietta.edu

ПОЛЕЗНОНЕЙТРАЛЬНЫЕ (+ 0)

Комменсализм – взаимоотношения видов, при которых один из партнеров получает пользу, не нанося ущерб другому. При комменсализме выделяют нахлебничество, сотрапезничество, квартирантство.

Нахлебничество – потребление остатков пищи хозяина, например взаимоотношения акул с рыбами-прилипалами.

Сотрапезничество– потребление разных веществ или частей их одного и того же ресурса. Например, взаимоотношения между различными видами почвенных бактерий-сапрофитов, перерабатывающих разные органические вещества из перегнивших растительных остатков, и высшими растениями, которые потребляют образовавшиеся при этом минеральные соли.

Квартирантство – использование одними видами других (их тел или их жилищ) в качестве убежища или жилища. Например, пресноводные рыбы горчаки откладывают икринки в мантийную полость двустворчатых моллюсков (перловиц или беззубок). Развивающиеся икринки надежно защищены раковиной моллюска, но они безразличны для хозяина и не питаются за его счет.

Рис. Горчак (нерест)

Примером синойкии(квартирантства) служат «сообитатели» нор грызунов, использующие благоприятный для них микроклимат и питающиеся остатками пищи хозяев, их экскрементами, шерстью и так далее. В норах большой песчанки зарегистрировано 212 видов «сожителей», среди них: млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, моллюски, насекомые, клещи, черви и др.

Рис..Фото большой песчанки возле норы

Аменсализм (–, 0)

Тип межвидовых взаимоотношений, при котором в совместной среде один вид подавляет существование другого вида, не испытывая противодействия. Пример: светолюбивые травы, растущие под елью, страдают от сильного затемнения, в то время как сами на дерево не влияют.

Рис. Фото «Лес осенью»

Нейтрализм(0, 0)

Оба вида независимы и не оказывают друг на друга никакого влияния.

Следует иметь ввиду, что биотические отношения являются одним из важнейших механизмов формирования видового состава сообществ, пространственного распределения видов, регуляции их численности, имеют значение для процесса эволюции.

3. Антропогенные факторы отражают интенсивное влияние человека (непосредственно) или человеческой деятельности (опосредованно) на окружающую среду и живые организмы. К таким факторам относятся все формы деятельности человека и человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания и других видов и непосредственно сказываются на их жизни. Каждый живой организм испытывает влияние неживой природы, организмов других видов, в том числе человека, и в свою очередь оказывает воздействие на каждую из этих составляющих.

Влияние антропогенных факторов в природе может быть как сознательным, так и случайным, или неосознанным. Человек, распахивая целинные и залежные земли, создает сельскохозяйственные угодья, выводит высокопродуктивные и устойчивые к заболеваниям формы, расселяет одни виды и уничтожает другие. Эти воздействия (сознательные) часто носят отрицательный характер, например необдуманное расселение многих животных, растений, микроорганизмов, хищническое уничтожение целого ряда видов, загрязнение среды и др.

К случайным относятся воздействия, которые происходят в природе под влиянием деятельности человека, но не были заранее предусмотрены и запланированы им: распространение вредителей, паразитов, случайный завоз различных организмов с грузом, непредвиденные последствия, вызванные сознательными действиями в природе, например осушением болот, постройкой плотин, распашкой целины и др.

Экологические факторы

Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм. Индифферентные элементы среды, например, инертные газы, экологическими факторами не являются.

Экологические факторы отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве. Например, температура сильно варьирует на поверхности суши, но почти постоянна на дне океана или в глубине пещер.

Один и тот же фактор среды имеет разное значение в жизни совместно обитающих организмов. Например, солевой режим почвы играет первостепенную роль при минеральном питании растений, но безразличен для большинства наземных животных. Интенсивность освещения и спектральный состав света исключительно важны в жизни фототрофных организмов (большинство растений и фотосинтезирующие бактерии), а в жизни гетеротрофных организмов (грибы, животные, значительная часть микроорганизмов) свет не оказывает заметного влияния на жизнедеятельность.

Экологические факторы могут выступать как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования тех или иных организмов в данных условиях; как модификаторы, определяющие морфо-анатомические и физиологические изменения организмов.

Организмы испытывают воздействие не статичных неизменных факторов, а их режимов — последовательности изменений за определённое время.

Содержание

Классификации экологических факторов

По характеру воздействия

По происхождению

По расходованию

По направленности

Действие экологических факторов на организм

Факторы среды воздействуют на организм не по отдельности, а в комплексе, соответственно, любая реакция организма является многофакторно обусловленной. При этом интегральное влияние факторов не равно сумме влияний отдельных факторов, так как между ними происходят различного рода взаимодействия, которые можно подразделить на четыре основных типа:

Влияние факторов также зависит от природы и текущего состояния организма, поэтому они оказывают неодинаковое воздействие как на разные виды, так и на один организм на разных этапах онтогенеза: низкая влажность губительна для гидрофитов, но безвредна для ксерофитов; низкие температуры без вреда переносятся взрослыми хвойными умеренного пояса, но опасны для молодых растений.

Факторы могут частично замещать друг друга: при ослаблении освещённости интенсивность фотосинтеза не изменится, если увеличить концентрацию углекислого газа в воздухе, что обычно и происходит в теплицах.

Результат воздействия факторов зависит от продолжительности и повторяемости действия их экстремальных значений на протяжении всей жизни организма и его потомков: непродолжительные воздействия могут и не иметь никаких последствий, тогда как продолжительные через механизм естественного отбора ведут к качественным изменениям.

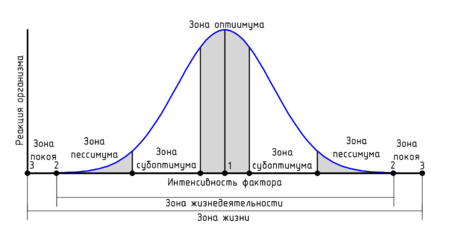

Реакция организма на изменение экологических факторов

Организмам, особенно ведущим прикреплённый, как растения, или малоподвижный образ жизни, свойственна пластичность — способность существовать в более или менее широких диапазонах значений экологических факторов. Однако при различных значениях фактора организм ведёт себя неодинаково.

Соответственно выделяют такое его значение, при котором организм будет находиться в наиболее комфортном состоянии — быстро расти, размножаться, проявлять конкурентные способности. По мере увеличения или уменьшения значения фактора относительно наиболее благоприятного, организм начинает испытывать угнетение, что проявляется в ослаблении его жизненных функций и при экстремальных значениях фактора может привести к гибели.

Графически подобная реакция организма на изменение значений фактора изображается в виде кривой жизнедеятельности (экологической кривой), при анализе которой можно выделить некоторые точки и зоны:

За границами зоны жизни располагаются летальные значения фактора, при которых организм не способен существовать.

Изменения, происходящие с организмом в пределах диапазона пластичности, всегда являются фенотипическими, при этом в генотипе кодируется лишь мера возможных изменений — норма реакции, которая и определяет степень пластичности организма.

На основе индивидуальной кривой жизнедеятельности можно прогнозировать и видовую. Однако, так как вид представляет собой сложную надорганизменную систему, состоящую из множества популяций, расселённых по различным местообитаниям с неодинаковыми условиями среды, при оценке его экологии пользуются обобщёнными данными не по отдельным особям, а по целым популяциям. На градиенте фактора откладываются обобщённые классы его значений, представляющие определённые типы местообитаний, а в качестве экологических реакций чаще всего рассматриваются обилие или частота встречаемости вида. При этом следует говорить уже не о кривой жизнедеятельности, а о кривой распределения обилий или частот.

Экологические факторы окружающей среды – схема, виды, примеры и адаптация организмов

Экологические факторы — совокупность всех признаков среды (температура, влажность, свет, давление воздуха, свойства почвы, состав воздуха, рельеф, живые организмы и др.), оказывающих воздействие на организм или экологическую систему в целом. Не все факторы одинаковые по своему значению, влияние некоторых из них является незначительным.

Классификация экологических факторов

Все известные экологические признаки среды в зависимости от их происхождения и характера влияния делят на три основные группы:

К абиотическим относятся факторы неорганической и неживой природы, к биотическим — воздействие живой природы (в том числе и человека), к антропогенным — влияние человека на природу как умышленное, так и неосознанное или неконтролируемое. Это разделение является условным, поскольку каждый фактор существует и проявляет себя как результат общего воздействия среды.

Давайте рассмотрим каждый вид экологических факторов среды более подробно.

Абиотические факторы (влияние неживой природы)

Неживая природа оказывает косвенное или прямое воздействие на всех живых существ. Значительные изменения условий окружающей среды (температура, свет, влажность, свойства почв, состав воздуха и т. п.) могут стать для живого организма критическими и даже привести к его гибели. К абиотическим факторам среды относятся:

Биотические факторы (влияние живой природы)

Живые организмы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, выстраивая различные типы внутривидовых и межвидовых отношений. В зависимости от того, к какому царству относиться живой организм, классификация биотических факторов осуществляется следующим образом:

Антропогенные факторы (влияние человека)

Антропогенные факторы — изменения в природе, которые происходят в результате деятельности человека. Осваивая природу и адаптируя ее к своим потребностям, люди воздействуют на флору и фауну преобразовывая среду обитания. Влияние может быть косвенное, прямое или условное.

Адаптация живых организмов к окружающей среде

Чтобы выжить и размножаться, все живые существа должны приспосабливаться к условиям, предоставляемым им средой обитания. Окружающая среда организма включает в себя все, что на него воздействует, а также все, на что воздействует сам организм. Соответствие между живым организмом и окружающей средой в биологии называют адаптацией.

Растения и животные адаптировались к окружающей среде генетически и посредством физиологической, поведенческой или эволюционной гибкости, включая как инстинктивное поведение, так и обучение. Адаптация имеет много измерений в том смысле, что большинство организмов должны одновременно приспосабливаться к многочисленным различным факторам окружающей среды. Адаптация включает в себя совладание не только с физической абиотической средой (свет, темнота, температура, вода, ветер), но и со сложной биотической средой (другие организмы, такие как конкуренты, паразиты, хищники и т.п.). Противоречивые требования этих различных компонентов экосистемы часто требуют, чтобы организм находил компромисс в своих адаптациях для каждого из них.

Соответствие любому заданному измерению требует определенного количества энергии, которая затем больше не будет доступна для остальных адаптаций. Присутствие хищников, например, может потребовать от животного осторожности, что, в свою очередь, снизит его эффективность кормления и, следовательно, его конкурентоспособность.

Организмы могут сравнительно легко приспособиться к хорошо предсказуемой среде и справляться с ней, даже если она регулярно меняется, при условии, что изменения не слишком экстремальные. Адаптация к непредсказуемой среде обычно труднее; адаптация к чрезвычайно неустойчивой среде может даже оказаться невозможной. Многие организмы развили в стадии покоя, которые позволяют им пережить неблагоприятные периоды, как предсказуемые, так и непредсказуемые. Креветки в пустынях и однолетние растения повсюду являются хорошими примерами. Яйца морских креветок годами сохраняются в соленой корке сухих пустынных озер. Когда редкий пустынный дождь заполняет одно из этих озер, из яиц вылупляются креветки, быстро вырастают и откладывают много новых яиц. Некоторые семена растений, которым уже много десятилетий, все еще жизнеспособны и способны прорасти.

Небольшие изменения в физической среде иногда могут улучшить адаптации организма к окружающей среде, но большие изменения почти всегда негативны. Изменения в экосистеме, снижающие общую адаптацию, в совокупности называются «деградацией окружающей среды». Такие изменения вызывают направленный отбор, приводящий к приспособлению к новой среде, или адаптации. Изменения в биотической среде (например, охотничья эффективность хищника) обычно направлены и, как правило, снижают уровень адаптации.

Экологический фактор

Экологический фактор

Экологический фактор — условие среды обитания, оказывающее воздействие на организм. Среда включает в себя все тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных отношениях.

экологических факторов — температура, влажность, ветер, конкуренты и т. д. — отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве. Степень изменчивости каждого из этих факторов зависит от особенностей среды обитания. Например, температура сильно варьируется на поверхности суши, но почти постоянна на дне океана или в глубине пещер.

Один и тот же фактор среды имеет разное значение в жизни совместно обитающих организмов. Например, солевой режим почвы играет первостепенную роль при минеральном питании растений, но безразличен для большинства наземных животных. Интенсивность освещения и спектральный состав света исключительно важны в жизни фототрофных растений, а в жизни гетеротрофных организмов (грибов и водных животных) свет не оказывает заметного влияния на их жизнедеятельность.

Экологические факторы действуют на организмы по-разному. Они могут выступать как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования тех или иных организмов в данных условиях; как модификаторы, определяющие морфологические и анатомические изменения организмов.

Классификация экологических факторов

Принято выделять биотические, антропогенные и абиотические экологические факторы.

Часто встречающаяся классификация экологических факторов (факторов среды)

ПО ВРЕМЕНИ: эволюционный, исторический, действующий

ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ: периодический, непериодический

ПО ОЧЕРЕДНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ: первичный, вторичный

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ: космический, абиотический (он же абиогенный), биогенный, биологический, биотический, природно-антропогенный, антропогенный (в том числе техногенный, загрязнения среды), антропический (в том числе беспокойства)

ПО СРЕДЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ: атмосферный, водный (он же влажности), гео-морфологический, эдафический, физиологиче-ский, генетический, популяционный, биоценотический, экосистемный, биосферный

ПО ХАРАКТЕРУ: вещественно-энергетический, физический (геофизический, термический), биогенный (он же биотический), информационный, химический (солености, кислотности), комплексный (экологический, эволюции, системообразующий, географический, климатический)

ПО ОБЪЕКТУ: индивидуальный, групповой (социальный, этологический, социально-экономический, соци-ально-психологический, видовой (в том числе человеческий, жизни общества)

ПО УСЛОВИЯМ СРЕДЫ: зависящий от плотности, не зависящий от плотности

ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ: летальный, экстремальный, лимитирующий, беспокоящий, мутагенный, тератогенный; канцерогенный

ПО СПЕКТРУ ВОЗДЕЙСТВИЯ: избирательный, общего действия

Что понимается под экологическим фактором приведите классификации факторов

Классификация экологических факторов среды. Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы: абиотических факторов (диаграмма выживания, выносливость, устойчивость); биотических факторов (нейтрализм, аменсализм, комменсализм, конкуренция, мутуализм). Обобщенный закон Либиха и закон толерантности Шелфорда. Экологическая ниша.

Каждый организм находится в прямых или косвенных отношениях с различными природными явлениями. Окружающая среда слагается из множества элементов неорганической и органической природы и элементов, вносимых деятельностью человека. Одни элементы могут быть необходимы организму, другие полностью или почти безразличны, а третьи оказывать вредное воздействие. Для описания взаимодействия живого со своим окружением необходимо ввести понятие об экологическом факторе.

Экологические факторы – это такие элементы или условия среды, способные оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их развития. Живые организмы реагируют на них приспособительными реакциями. Один и тот же фактор у различных организмов может вызывать различные реакции. Классификаций экологических факторов существует много в зависимости от критерия. В большинстве случаев классификации факторов построены на принципе антиномий. Обычно выделяют следующие факторы: биотические– абиотические, внутренние – внешние, прямо действующие – косвенно действующие, космические – земные, элементарные – комплексные, природные – антропогенные и т. д. Например, внешние факторы: солнечная радиация, атмосферное давление, температура и т. д.; внутренние факторы (связанные со свойствами самой экосистемы): плотность и структура популяций, численность, пища и её доступность. Можно оценить значимость факторов и выделить главные и второстепенные. Главные (или условия существования) – те факторы, без которых жизнь и развитие организма невозможно – воздух, вода, пища, свет. Другие, действие которых необязательно постоянно, но влияющие на различные проявления жизнедеятельности организмов, называют второстепенными или факторами воздействия. Наиболее часто факторы разделяют по природе и характеру действия.

1) На абиотические факторы – факторы неорганической (неживой) природы. К ним относят:

— климатические (температура, давление, влажность, освещённость, скорость ветра);

— химические (состав воды, воздуха, почвы);

— эдафические или почвенные (механический состав, плотность, воздухопроницаемость);

— орографические (рельеф местности, высота над уровнем моря).

2) Биотические факторы – прямые или опосредованные воздействия других организмов, населяющих среду обитания данного организма. Живые существа являются по отношению к другим организмам хищниками или сами служат источником пищи. Они также могут быть средой обитания, оказывать химическое или механическое воздействие. Факторы живой природы в свою очередь подразделяют:

— на фитогенные (воздействия со стороны растений);

— зоогенные (воздействия со стороны животных);

— микробиогенные (со стороны вирусов, бактерий и простейших).

Взаимоотношения между живыми организмами сложнее абиотических воздействий и труднее поддаются прямому измерению.

— к хозяйственному изъятию природных ресурсов и нарушению естественных ландшафтов (вырубка лесов, осушение болот, промысел растений, рыб, зверей и птиц и т. п.);

— загрязнению природной среды отходами производства и потребления.

Приведённая классификация является достаточно условной, поскольку границы между абиотическими, биотическими и антропогенными факторами не всегда чётки. Некоторые абиотические факторы имеют биогенное или техногенное происхождение (например, состав воздуха или воды, радиоволны), а антропогенные факторы могут иметь биотический и абиотический характер.

Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы

Действие абиотических факторов

Каждый живой организм может нормально существовать и продолжать свой род только в определенных условиях. Существуют верхние и нижние пределы температуры, освещённости, атмосферного давления для нормального существования растений, животного и человека, а также их оптимальные значения. Можно построить график зависимости биологической активности (для отдельного организма это может быть скорость роста и развития, активность; для популяции – выживаемость, численность) от количественных значений какого-либо фактора. Такой график имеет куполообразный вид и называется диаграммой выживания или существования.

Вершина диаграммы совпадает с точкой биологического оптимума, т.е. наиболее благоприятного для организмов данного вида значения фактора среды. При оптимальных значениях фактора организмы активно питаются, развиваются, растут, размножаются. Диаграммы существования, как правило, несимметричны и неодинаковы для популяции и для отдельной особи этой популяции. Их параметры могут быть установлены экспериментально. За пределами оптимума располагаются области, в которых жизнедеятельность не нарушается, но уже требует напряжения функций. Это зоны адаптации. Вместе с зоной оптимума они образуют область биологической нормы (зону нормальной жизнедеятельности). За ее пределами наступает угнетение жизнедеятельности. Чем больше отклоняется значение фактора от оптимального значения, тем менее благоприятно это для организмов. При приближении к критическим значениям возрастает вероятность нарушения отдельных функций и жизнедеятельности в целом. Критическими называются такие значения фактора, при которых возникающие нарушения обратимы, когда еще сохраняется способность к самовосстановлению после прекращения негативного воздействия. За этими пределами находятся условия неминуемой гибели организма.

Данные зависимости используются при разработке нормативов экологической безопасности: определения предельно допустимых концентраций действующих веществ (ПДК), предельно допустимых уровней воздействия (ПДУ). Для этого изучают переносимость вредных воздействий живыми организмами и устанавливают различные дозы воздействия: минимальные, пороговые, средние летальные (погибает 50 % тестируемых объектов) и абсолютные смертельные. Специализированными тест-объектами могут быть штаммы микроорганизмов, растения и животные. Эти граничные величины составляют основу экологического нормирования.

Разные организмы по-разному реагируют на изменение абиотических факторов. Одни организмы при отклонении значений фактора от точки оптимума сразу же изменяют и проявления жизнедеятельности. Они как бы покорно подчиняются ухудшению внешних условий. Так, с понижением температуры среды понижается температура деревьев и замедляется в них обмен веществ. Однако, если благоприятные условия возвратятся, то экологическая потенция восстановится. Это пассивный тип приспособления. Такие организмы называют выносливыми или толерантными. Другое их название – пойкилобионты (от греч. р oikilos – изменчивый, меняющийся) – пассивно изменяющий свое состояние, свой функции, поддаваясь изменениям в среде. К ним относятся растения и животные, пассивно переносящие охлаждение, замерзание, голод и т. п. Крайние проявления такой способности связаны со специальными приспособлениями: глубоким замедлением жизнедеятельности, состоянием спячки у животных и полным, но обратимым замиранием всех жизненных процессов (у спор, семян и многих низших животных). Переход в это крайнее состояние исключает дальнейшее подчинение среде и расширяет возможность выживания организма в самых неблагоприятных условиях. Большинство организмов биосферы – пойкилобионты [2].

Во многих случаях в определенном диапазоне изменений фактора среды нет подчинения им функций организма: включаются механизмы защиты от неблагоприятных воздействий, сопротивления им или их активного избегания. Такие организмы обладают большей или меньшей устойчивостью или резистентностью (от лат. resistere – сопротивляться) организма по отношению к отклонению от оптимума. Это активный путь приспособления. Такие организмы называются гомойобионтами, т. е. способными поддерживать гомеостаз – постоянство своих свойств, функций при изменении условий среды. Например, постоянство температуры тела у млекопитающих и птиц при значительном изменении температуры среды, или постоянство солевого состава при больших колебаниях водно-солевого снабжения организма. Это примеры высокой физиологической устойчивости, иллюстрирующие действие принципа гомеостаза на уровне организма.

Рис. 3. Диаграммы выживания для разных экологических форм организмов:

1 – толерантные организмы ;

2 – резистентные организмы

Выносливость и устойчивость не альтернативны во многих случаях. Они могут встречаться у всех организмов в том или ином состоянии, дополняя друг друга. Одно и тоже растение или животное может быть выносливо к одному фактору и устойчиво по отношению к другому. Или, исчерпав ресурс устойчивости, организм оказывается мало выносливым.

Когда факторы среды отклоняются от оптимальных значений, у многих организмов наблюдается опережающее реагирование – избегание неблагоприятных воздействий и активный поиск других более благоприятных условий и местообитаний – гомеостатическое поведение: миграции, перелеты птиц, создание и использование убежищ. Если не удается избежать неблагоприятных воздействий, то сопротивление им достигается с помощью физиологической регуляции: при низкой температуре у птиц и млекопитающих благодаря уменьшению периферического кровотока и вздыбливанию перьев и шерсти возрастает теплоизоляция тела. Одновременно усиливается обмен веществ в мышцах и во внутренних органах, чем достигается увеличение теплообразования и поддержание постоянной температуры тела.

Физиологическое регулирование может оказаться недостаточным для противостояния неблагоприятным условиям среды. Длительное напряжение физиологических функций приводит к истощению ресурсов организма и может иметь отрицательные последствия. Поэтому, когда отклонения условий среды от биологического оптимума стойкие, происходят изменения физиологической регуляции. Они уменьшают напряжение организма. Подобные изменения носят название физиологической адаптации или акклиматизации. Акклиматизации растений, животных и человека имеют большое экологическое значение. Они связаны с сезонными перепадами температуры, влажности и т. п. Например, утепление покровов пуха, пера, меха осенью у млекопитающих и птиц, накопление подкожного жира. В тканях происходят различные биохимические изменения, направленные на экономное расходование энергии. Новые физиологические качества, приобретаемые во время акклиматизации, утрачиваются при возвращении в оптимальные условия. Эти качества не передаются по наследству.

Совместное действие абиотических факторов

В естественных условиях на живые организмы всегда действует не один, а сложный комплекс факторов. Для существования организма необходимо оптимальное сочетание ряда факторов. Никогда не бывает, чтобы все они были представлены своими оптимальными значениями. Поэтому экологический оптимум сочетания факторов отличается от оптимума какого-нибудь одного фактора. В природных экосистемах действует неограниченное число факторов, но можно выделить всегда конечное число факторов, от которых зависит жизнь организма. Совместное действие этих факторов может быть разным. Оно может быть синергическим, когда различные воздействия как бы усиливают друг друга и производят больший эффект, чем сумма раздельных влияний. Или факторы могут взаимно ослаблять действие друг друга. Почти всегда можно выделить фактор, который сильнее других влияет на состояние организма. Дефицит какого-нибудь одного важного ресурса (света, воды, тепла или пищи) ограничивает жизнедеятельность даже тогда, когда все остальные условия оптимальны. Такие факторы называют ограничивающими или лимитирующими.

В 1840 году немецкий химик Юстус Либих заинтересовался влиянием питательных веществ почвы, таких как калий, азот и фосфор, на урожайность растений. Он установил зависимость, что величина урожая определяется количеством того элемента в почве, потребность растения в котором удовлетворена меньше всего. В качестве пояснения Либих рисовал бочку с отверстиями.

Грани бочки можно рассматривать как экологические факторы, а отверстия в них – значения экологических факторов. Уровень воды в бочке символизирует выносливость организма. Если в такую бочку наливать воду, то вода нальется только до первой дырки. Компонент, значение которого минимально (соответствует на рисунке первой дырке), и будет определять выносливость организма.

Например, магний является центральным комплексообразующим ионом хлорофилла, если нет магния, то не образуется хлорофилл.

Либих сформулировал закон минимума еще до возникновения экологии. Закон этот эмпирический и его дополняют. Либих распространял его на вещества, затем стали учитывать температуру, влажность, освещенность. Поэтому он прибрел обобщенную формулировку: выносливость организма определяется слабым звеном в цепи его экологических потребностей.

Позднее было замечено, что лимитирующим образом на организм может действовать не только минимальное, но и максимальное значение фактора: высокая температура, высокая щелочность и т. п. Это наблюдение легло в основу закона толерантности (выносливости), сформулированного американским учёным Шелфордом в 1913 году: лимитирующим может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости организма к данному фактору.

Закон толерантности очень близок к закону лимитирующих факторов, опубликован позднее, но более известен. Иллюстрировать данный закон можно, наливая воду из ведра в стакан: большой поток воды переворачивает стакан, аналогично при избытке какого-либо экологического фактора происходит отравление организма по этому фактору

Современный эколог Одум внёс дополнения в сформулированные принципы [7].

1. Организм может иметь широкий интервал к одному фактору и узкий к другому.

2. Организмы с широким диапазоном толерантности ко всем экологическим факторам наиболее широко распространены.

3. Если условия по одному фактору не оптимальны, то диапазон в отношении других факторов может снизиться (при уменьшении азота в почве снижается устойчивость злаков к засухе).

Закон Либиха, сформулированный в агрохимии, еще раз показал, откуда берет законы экология. Она берет их из других наук, но в обобщённой форме.

Выявление ограничивающих факторов имеет огромное практическое значение, в первую очередь для выращивания сельскохозяйственных культур. Внесение необходимых удобрений, мелиорация и прочие мероприятия позволяют повысить плодородие почв и урожайность.