Что понимается под орфоэпическими нормами

Орфоэпические нормы

Раздел ОГЭ по русскому языку: 9.1 Орфоэпические нормы.

Орфоэпия (от греч. ortos — прямой, правильный и epos — речь) — раздел науки о языке, изучающий правильное произношение звуков и их сочетаний, а также совокупность исторически сложившихся правил и норм литературного произношения и ударения.

Орфоэпические нормы складываются в процессе исторического развития и совершенствования культуры устной речи на основе эстетического восприятия её «звучания» и постепенного непроизвольного отбора произносительных особенностей гласных, согласных, ударения и интонации. В основе современной русской орфоэпии лежат закономерности образования и взаимодействия звуков в фонетической системе русского языка.

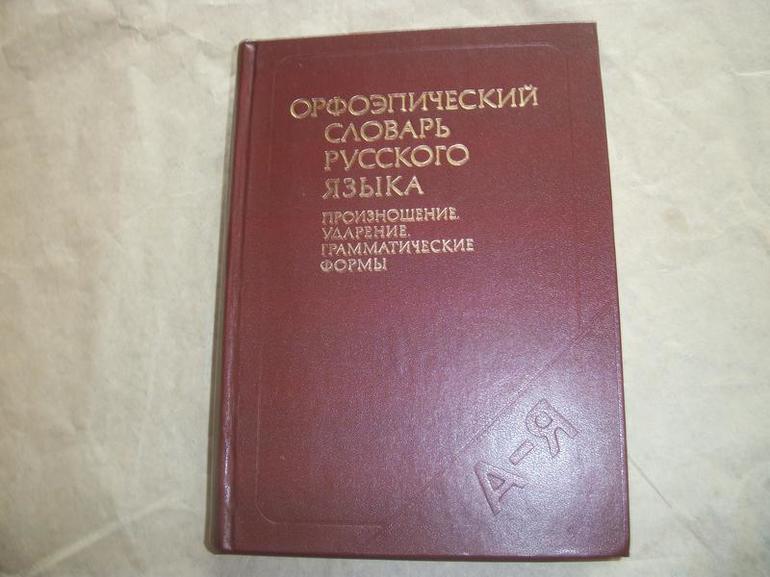

Орфoэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, т. к. они свойственны литературному языку. Oрфоэпические нормы подвержены изменениям, но всё же сохраняют свою действенность достаточно долго и отражены в орфоэпических словарях.

Правильное произношение, наряду с правописанием, — признак общей культуры человека.

Основные нормы литературного произношения

Конспект урока по русскому языку «Орфоэпичeские нормы». Другие конспекты по разделу «Языковые нормы»:

Основные правила и особенности орфоэпии

Орфоэпия — что это за наука

Ничто так не характеризует уровень образованности человека, как произношение слова «звонит» вместо «звонит». Но помимо раздражения и нежелания общаться в дальнейшем неправильная постановка ударения может привести к недопониманию и извратить смысл сказанного. Избежать таких проблем поможет раздел языкознания с поэтичным названием орфоэпия.

Термин орфоэпия появился в результате слияния двух древнегреческих слов: ὀρθός, в переводе означающий «правильный», и ἔπος — «речь».

Орфоэпия — это лингвистическая наука, которая изучает совокупность норм национального языка, обеспечивающих единство его звукового оформления.

Проще говоря, орфоэпия отвечает за правильное произношение. Здесь учитываются не только ударения, но и различные фонетические явления, когда, например, в заимствованных словах буква «е» произносится как «э» или по-разному звучащее сочетание букв «чн».

Правила орфоэпии, нормы ударения и стили произношения

Правила орфоэпии зависят от стилей произношения, которых насчитывают три:

В бытовой неформальной обстановке люди применяют разговорно-просторечный стиль. Для него характерно более быстрое произношение, некое «проглатывание» звуков.

Книжный стиль, наоборот, предусматривает четкую артикуляцию. Актеры, политики, дикторы (все, у кого профессия предусматривает ораторство) должны придерживаться этого стиля.

Литературный стиль произношения основан на норме литературного языка. Надо стремиться разговаривать только так.

Если в разговоре можно сказать «мастерски», то литературная норма – «мастерски».

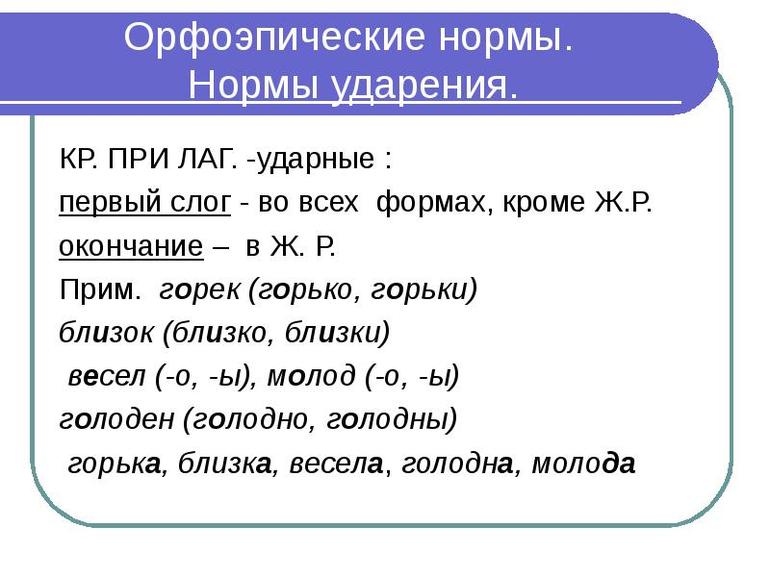

В русском языке нет такого, что ударение в словах ставится одинаково. Но можно выделить несколько правил:

Запомнить правильное ударение помогают незамысловатые стихи:

Часто ели торты.

Если есть сомнения, как произносится слово, обращайтесь к орфоэпическим словарям.

Разделы орфоэпии в русском языке

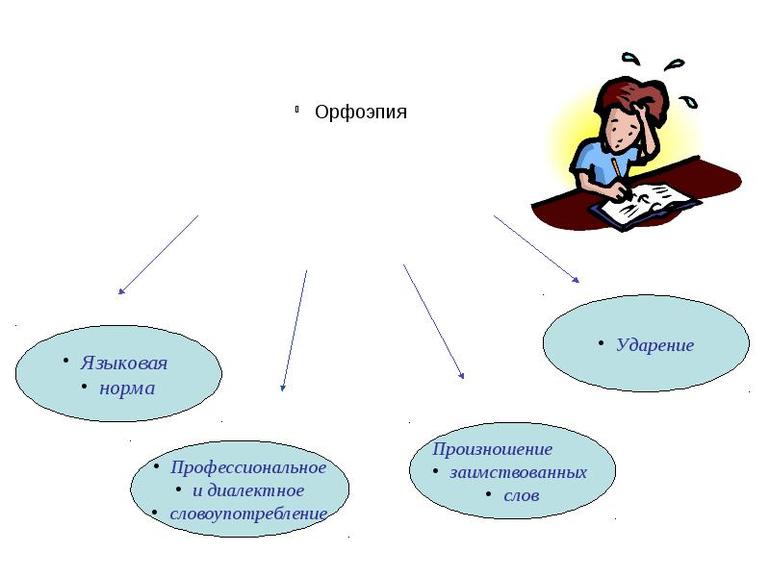

Орфоэпия — в узком понятии — насчитывает четыре раздела:

Рассмотреть их лучше сразу на примерах.

Примеры употребления

Основные понятия орфоэпии

Сегодня проводится много всевозможных платных тренингов, направленных на постановку речи и освоение ораторского искусства. Такие занятия являются обязательными для тех, кто не умеет хорошо и правильно разговаривать. Это сильно мешает продвижению товаров и услуг, рекламе и многим другим видам профессиональной деятельности. При желании решить проблему можно и своими силами. Порой для этого нужно просто изучить основные орфоэпические нормы русского языка, начав применять свои знания на практике.

Определение и классификация

Сам термин «орфоэпия» состоит из двух частей. Ее истоки идут еще из древнегреческой культуры. Частица orthos дословно переводится как «правильный», тогда как вторая составляющая, epos, означает «речь». Проще говоря, термин означает «правильная речь». Хотя само понятие является более широким, предполагая целую науку.

Базой для основных орфоэпических норм современного русского литературного языка стал московский диалект XVII столетия. С тех времен общепринятые нормы претерпели лишь незначительные изменения. Сегодня они изучаются более глубоко, условно делясь на две основные группы:

В настоящее время изучение предмета является обязательным не только для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь русскому языку и литературе. Внимательное изучение орфоэпических норм обязательно пригодится для успешной сдачи ЕГЭ в школах и государственной аттестации в вузах, а также для дальнейшего успешного построения карьеры. Кроме того, нередки ситуации, когда неправильное произношение вызывает недопонимание, а то и вовсе провоцирует всеобщее осуждение. По тому, как говорит человек, принято судить о степени его образования, эрудированности и интеллекта.

Главные разделы

Один из самых эффективных способов усовершенствовать собственную речь — чтение литературы разных жанров. Но это практика, а специалисты рекомендуют не забывать и о теории. Ведь речь идет о целой науке, включающей в себя несколько разделов. Нужно изучить:

Конечно, в идеале рекомендуется уделять внимание всем разделам орфоэпии без исключения, так как они являются основными положениями литературного произношения. Без их усвоения корректная речь невозможна.

Изучение правил произношения

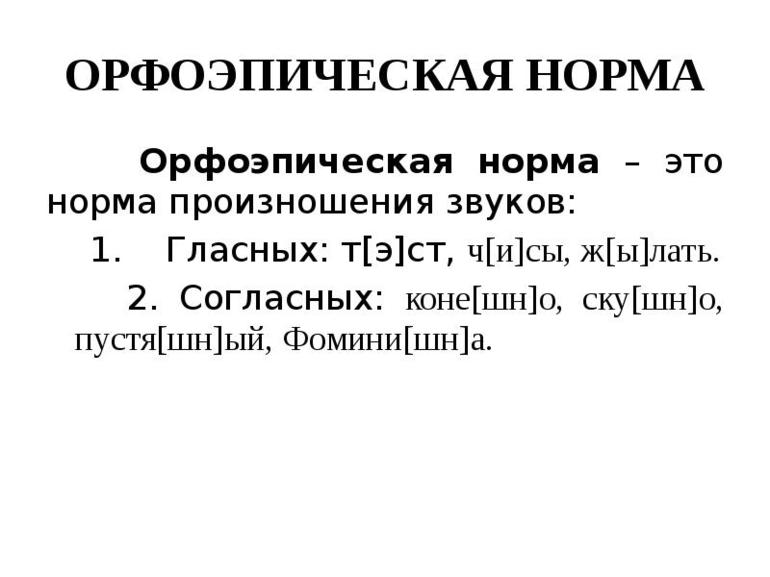

Нормами орфоэпии регулируется звуковое произношение. А так как в русском языке выделяют две группы звуков (гласные и согласные), то и правила их корректного произношения будут существенно отличаться друг от друга.

Гласные и согласные

Рассматривая тему произношения гласных, в первую очередь необходимо уделить внимание их классификации по интонации, ведь все звуки этой группы можно условно разделить на ударные и безударные. Под ударными гласными подразумеваются те звуки, которые имеют сильную позицию в слове, полностью меняя его интонацию. Отчетливое звучание, а также безошибочная возможность определения подъема и ряда позволяет выделить ударную из всех гласных конкретного слова.

Что касается безударных, то их отличительной характеристикой является стертость, сопровождающаяся слабой позицией, нередко полностью теряющейся в процессе произношения. При этом определяющую позицию играет размещение безударных гласных в слове. Если они находятся в предударном слоге, то имеют менее выраженную редукцию (изменения), чем в любом другом месте.

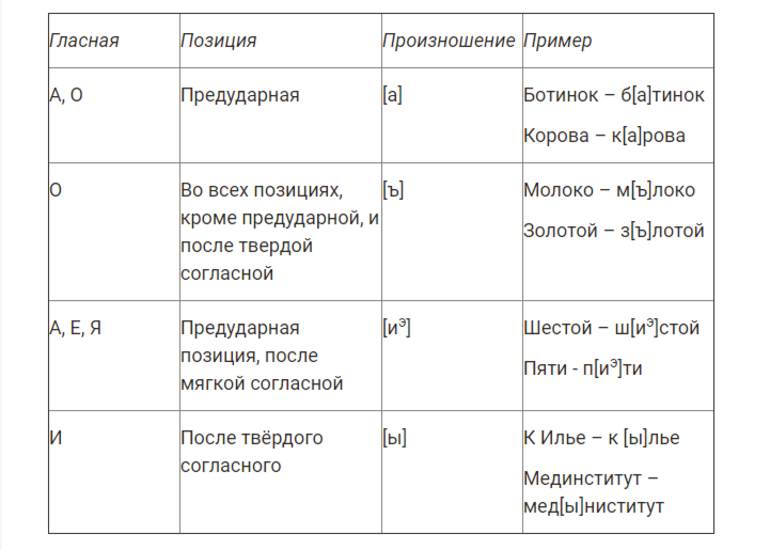

Рассматривая само произношение гласных, стоит привести следующие примеры орфоэпических норм, в которые специально не включаются ударные звуки, и без того имеющие четко обозначенную позицию:

Для более четкого понимания значения этих правил и форм их применения на практике стоит ознакомиться со сводной таблицей наиболее наглядных примеров рассматриваемых норм произношения гласных в русском языке. Выглядит она следующим образом:

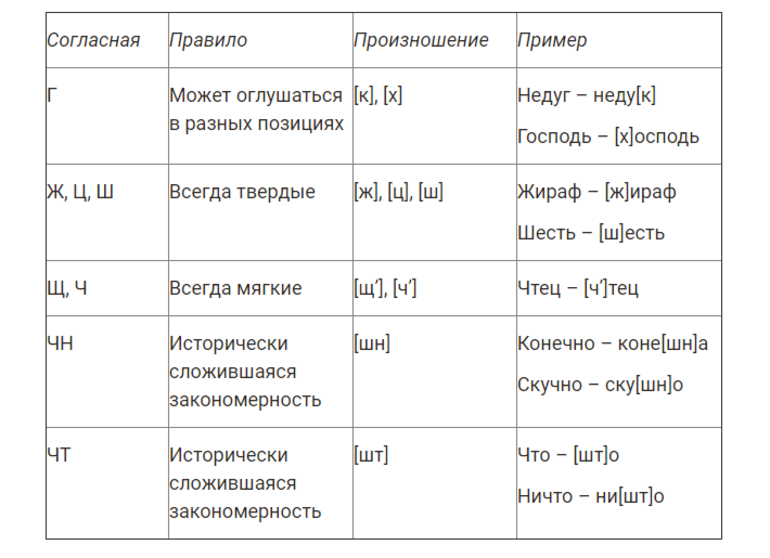

Особое внимание уделяется и произношению согласных, которые имеют свойство меняться в зависимости от своего расположения в словах и различных их сочетаниях. Так, устный стиль изложения этих букв будет разным в зависимости от следующих комбинаций и сочетаний:

Рассуждения в этой области должны иметь подкрепление наглядным примером, ведь только тогда материал может быть усвоен максимально эффективно. Так, довольно подробное отражение изложенной теории можно найти в следующей таблице примеров произношения согласных:

Не следует забывать и об особенностях звучания отдельных морфем в составе определенных слов. Произношение может меняться в окончаниях множественных прилагательных, поставленных в именительный падеж. К примеру, слово «карие» произносится как «карии».

Особенным является и произношение окончания прилагательных среднего и мужского рода, употребляемых в единственном числе родительного падежа, и в качестве еще одного примера можно привести слово «красивого», которое произносится, как «красивова».

Другие нормы

Существует множество других норм произношения, не прописанных в словаре. Проще всего регламентировать все эти правила, вынеся их в следующий список обязательных для запоминания и соблюдения основ орфоэпических норм:

Поначалу изучение всех перечисленных норм орфоэпии и их многочисленных производных может показаться непостижимым, но на самом деле все не так сложно, как кажется. Углубление в родной язык является поистине увлекательным и полезным занятием, способствующим развитию личности.

Орфоэпические нормы русского языка.

Орфоэпические нормы русского языка – это целый свод правил, которые регулируют произношение. Именно благодаря орфоэпическим нормам язык приобретает красоту, звучность и мелодичность. Орфоэпия (греч. orthos – правильный, epos – речь) – это не только раздел языка, который регулирует и классифицирует все орфоэпические нормы, это также сами нормы языка, которые сложились на протяжении множества веков.

Тот русский язык, который мы впервые услышали в детстве, стал таким относительно недавно, так как современные нормы языка сформировались к середине XVII столетия, а базировались они на нормах московского городского разговорного языка. С того времени, несмотря на постоянное развитие русского языка, орфоэпические нормы претерпели относительно незначительные изменения.

Орфоэпия является разделом, обязательным для изучения, так как знать орфоэпические нормы нужно не только будущим поэтам и литераторам – она необходима в повседневной жизни. Человек, допускающий орфоэпические ошибки, может вызвать непонимание окружающих, или, что хуже – негодование и раздражение. С другой стороны, правильное произношение говорит об уровне образованности говорящего. Итак, рассмотрим основные правила идеального литературного произношения.

Произношение гласных звуков.

Чётко и явственно в русском языке произносятся только те гласные, которые находятся под ударением. Произношение других звуков в слове регулируется законом редукции (лат. reducire – сокращать). Этот закон объясняет менее четкое и ясное произношение безударных гласных в слове. Рассмотрим проявление закона редукции.

Звуки [о] и [а] произносятся, как [а] в случае, если они находятся в начале слова, но в безударном положении: д[а]рога, [а]лень, [а]гонь. В остальных случаях, когда буква «о» находится в безударной позиции и следует за твердым согласным, читается она, как краткий неясный редуцированный звук, что-то среднее между [ы] и [а] (в зависимости от положения): г[ъ]лова, ст[ъ]рона, т[ъ]локно. Именно звуком [ъ] в транскрипции условно обозначается данный редуцированный звук. Если в начале слова находится мягкий согласный, то следующие за ним буквы «а», «е» и «я» читаются, как нечто среднее между [е] и [и] (губы при этом растягиваются, как будто для произнесения [и], но произносится [е]): п[и э ]ро – перо, с[и э ]ро – серо, [и э ]зык – язык.

Орфоэпические нормы при произношении согласных.

При произношении согласных в качестве орфоэпических норм действуют другие законы: уподобления и оглушения. Так, если звонкий согласный находится в конце слова или перед глухим, то он оглушается: дру[к] – друг, рука[ф] – рукав, смо[х] – смог. Как уже можно понять, в результате оглушения [г] произносится как [к], [б] как [п], [в] как [ф], [з] как [с]. В сочетаниях «гк» и «гч» [г] читается, как [х]: ле[хк]о, ле[хч]е. Если же ситуация кардинально противоположная, то есть, перед звонким согласным находится глухой, то он, наоборот, уподобляется соответствующему ему звонкому гласному: про[з’]ба, [з]давать.

Отдельно нужно сказать о сочетании «чн». Это сочетание в старомосковском произношении всегда звучало, как [шн]. Сегодня в большинстве случаев оно произносится всё же, как [чн], но есть несколько исключений:

Произношение согласного [ч] в словах «что» и «что-то» обычно считается признаком какого-то диалекта, потому что в норме «ч» оглушается и заменятся на [ш]. Также меняется «г» на [в] в словах «кого», «какого», «какого-то» и др. На звук [цц] меняется окончание глаголов «-ться» и «-тся»: смее[цц]а, возвращае[цц]а.

Слова иностранного происхождения.

Орфоэпические нормы литературного языка в случае, если слово имеет иностранное происхождение, в большинстве своем остаются такими же, как и в случае с исконно русскими словами. Но все же есть некоторые особенности произношения заимствованных слов:

Ударение в русском языке не является статичным и может меняться из-за смены формы слова, падежа и много другого. Для того, чтобы узнать правильное произношение того или иного слова, а также узнать, на каком слоге будет правильным поставить ударение, можно заглянуть в орфоэпический словарь русского языка. Такие словари могут стать настоящими помощниками для желающих научиться говорить правильно и красиво.

Орфоэпия: понятие в русском языке, определение и примеры

Что такое орфоэпия?

Значение и история термина

Предмет и задачи этой науки — верное произношение звуков и ударений в словах. Для норм произношения слов русского языка характерно не всегда проговаривать те звуки, которые, кажется, должны быть (например, глухой согласный звук на конце слова вместо звонкого: бог, дуб, воз, год) или изменять / не изменять ударение в разных формах одного и того же слова: то´рт — то´ртов, ба´нт — ба´нтов, но голова´ — голо´в, волна´ — волна´м и во´лнам (в зависимости от значения). К тому же, некоторые слова имеют несколько вариантов произношения, например вариации произношения согласных звуков перед [е]. Тем не менее, даже при наличии вариантов, некоторые из них считаются предпочтительными, а прочие — допустимыми. Поэтому, чтобы правильно говорить на русском языке, необходимо знать и использовать орфоэпические нормы.

Правила орфоэпии

Неправильное произношение звуков и ударений в словах, казалось бы, не несет в себе ничего криминального, однако на деле это не так. Ошибки, отклонения от орфоэпических норм отвлекают собеседника, заставляя концентрировать свое внимание на неверном произношении, а не на смысле произносимого. Все это усложняет понимание и общение.

Речь на выступлениях, к примеру, обязана быть правильной, ведь только тогда оратору удастся донести смысл своих слов до аудитории. В области публичных выступлений колоссального успеха в сохранении классического литературного произношения достигли Московский Художественный академический театр им. М. Горького и Малый академический театр.

Разница в произношении слов не всегда связана с некоторой необразованностью человека. Россия — страна с огромной территорией, простирающейся на миллионы километров. И во всех уголках нашей родины русскоязычные люди говорят на русском языке по-разному. Местные диалекты представляют и «окающие», и «акающие», и даже «цокающие» говоры. Так, например, Москва, Московская область и центральная часть России отличается умеренным «аканьем». Именно оно и стало эталоном русского литературного произношения, показателем культуры речи.

Однако помимо разности диалектов и говоров, на произношение влияет и обстановка, в которой общаются люди, и уровень образованности. Например, в бытовом неформальном общении все слова и звуки укорачиваются, но зато могут проговариваться те, которые по правилам орфоэпии следовало не произносить, а использовать только на письме. Также не стоит забывать о сленговых выражениях, необоснованном заимствовании иноязычных слов, нечеткой дикции — все это делает нашу речь далекой от орфоэпических норм родного языка.

Литературные нормы орфоэпии делятся на две части:

правила произношения гласных и согласных звуков,

правила произношения ударений.

Для орфоэпических норм характерны следующие черты:

согласование с языковыми традициями.

Формулировкой орфоэпических правил и норм занимаются специалисты — филологи. Прежде чем внести какие-либо поправки в произношение того или иного слова, учёные анализируют уровень распространённости этого варианта, историческую и культурную связь с лексикой прошлых лет, соответствие правилам и законам языка.

Стили орфоэпии

Всего в русском языке выделяют три стиля произношения:

Литературным стилем, чаще всего, владеют образованные люди, знающие правила произношения русского языка.

Книжный стиль отличается четким произношением всех звуков и реплик. Чаще всего его используют для выступлений в кругах ученых.

Для разговорно-просторечного стиля характерно использование лексики, подходящей для общения в неформальной обстановке. Им пользуется большинство людей.

Разделы орфоэпии

Для облегчения процесса овладения литературным языком нормы произношения делятся на несколько разделов:

произношение гласных звуков;

произношение согласных звуков;

произношение особых грамматических словоформ;

произношение заимствованных слов.

Произносительные нормы зависят от настоящих фонетических законов русского языка, таким образом фонетика и орфоэпия неотделимы друг от друга. Для того, чтобы знать все закономерности фонетики, разбираться в ударении, в изменении ударности при изменении формы слова, необходимо обладать определенными знаниями в этой области.

Обе науки занимаются изучением звучания речи. Моментом несхожести между фонетикой и орфоэпией является то, что первая допускает вариативность в произношении звуков, а орфоэпия — это наука, определяющая правильный вариант такого произношения в соответствии с нормами.

Примеры

Методические советы учителям

Приведем примеры нескольких орфоэпических правил.

1. Согласно фонетическим законам в заимствованных словах согласный звук перед [е] может произноситься и мягко, и твердо. Однако нормы орфоэпии определяют конкретные случаи употребления того или иного варианта. Так, в словах «темп» и «декада» произносится твердый согласный [т]: т[э]мп, д[э]када. В словах же «музей», «темперамент», «декларация» предусмотрено употребление мягких звуков перед [е]: муз[е]й, т[е]мперамент, д[е]кларация.

2. Фонетические законы определяют произношение сочетания [чн] в конкретных случаях так, как выглядит это сочетание и на письме. Также предусмотрена замена произношения [чн] на [шн]. Например, допускаются оба варианта: и коне[чн]о, и коне[шн]о. Однако орфоэпические нормы устанавливают лишь одно верное произношение — сочетание [шн]: [конешно].

3. Орфоэпические нормы не предусматривают разночтений и определяют произношение следующих слов как единственно верное: [звони´т], [краси´вее], [ку´хонный], [то´рты], [алфави´т], [катало´г].

4. Нормы орфоэпии определяют «выпадание» согласных в некоторых словах, например: здравствуйте → [здраствуйте], сердце → [серце], солнце → [сонце]. Такое «выпадание» обязательно в произношении и не является признаком необразованности.

5. Согласно орфоэпическим нормам звонкие согласные [б], [в], [г], [д], [ж], [з] на конце слова в процессе говорения оглушаются и превращаются в соответствующие им глухие: [п], [ф], [к], [т], [ш], [с]. Например, плод → [плот], покров → [покроф], визг → [виск], блиндаж → [блиндаш].

Верное литературное произношение, знание и использование орфоэпических норм являются показателями культурного образованного человека. Умение правильно говорить на своем родном языке необходимо не только для ораторских выступлений, успешной работы, личной жизни, но и для того чтобы быть достойным представителем своего народа и наследником богатой русской культуры.