Что понимается под поляризацией электромагнитной волны

Поляризация электромагнитных волн

Поляризация электромагнитных волн

Поляризация — для электромагнитных волн это явление направленного колебания векторов напряженности электрического поля E или напряженности магнитного поля H. Когерентное электромагнитное излучение может иметь:

Некогерентное излучение может быть не поляризованным, либо быть полностью или частично поляризованным.

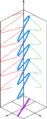

При теоретическом рассмотрении поляризации волна полагается распространяющейся горизонтально. Тогда можно говорить о вертикальной и горизонтальной линейных поляризациях волны.

Содержание

Теория явления

Электромагнитная волна может быть разложена (как теоретически, так и практически) на две поляризованные составляющие, например поляризованные вертикально и горизонтально. Возможны другие разложения, например по иной паре взаимно перпендикулярных направлений, или же на две составляющие, имеющие левую и правую круговую поляризацию. При попытке разложить линейно поляризованную волну по круговым поляризациям (или наоборот) возникнут две составляющие половинной интенсивности.

Как с квантовой, так и с классической точки зрения, поляризация может быть описана двумерным комплексным вектором (вектором Джонса). Поляризация фотона является одной из реализаций q-бита.

Свет солнца, являющийся тепловым излучением, не имеет поляризации, однако рассеянный свет неба приобретает частичную линейную поляризацию. Поляризация света меняется также при отражении. На этих фактах основаны применения поляризующих фильтров в фотографии и т. д.

Линейную поляризацию имеет обычно излучение антенн.

По изменению поляризации света при отражении от поверхности можно судить о структуре поверхности, оптических постоянных, толщине образца.

Если рассеянный свет поляризовать, то, используя поляризационный фильтр с иной поляризацией, можно ограничивать прохождение света. Интенсивность света прошедшего через поляризаторы подчиняется закону Малюса. На этом принципе работают жидкокристаллические экраны.

История открытия

Открытию поляризованных световых волн предшествовали работы многих учёных. В 1669 г. датский учёный Эразм Бартолин сообщил о своих опытах с кристаллами известкового шпата (CaCO3), чаще всего имеющими форму правильного ромбоэдра, которые привозили возвращающиеся из Исландии моряки. Он с удивлением обнаружил, что луч света при прохождении сквозь кристалл расщепляется на два луча (называемых теперь обыкновенным и необыкновенным). Бартолин провёл тщательные исследования обнаруженного им явления двойного лучепреломления, однако объяснения ему дать не смог.

Через двадцать лет после опытов Э. Бартолина его открытие привлекло внимание нидерландского учёного Христиана Гюйгенса. Он сам начал исследовать свойства кристаллов исландского шпата и дал объяснение явлению двойного лучепреломления на основе своей волновой теории света. При этом он ввёл важное понятие оптической оси кристалла, при вращении вокруг которой отсутствует анизотропия свойств кристалла, то есть их зависимость от направления (конечно, такой осью обладают далеко не все кристаллы).

В своих опытах Гюйгенс пошёл дальше Бартолина, пропуская оба луча, вышедшие из кристалла исландского шпата, сквозь второй такой же кристалл. Оказалось, что если оптические оси обоих кристаллов параллельны, то дальнейшего разложения этих лучей уже не происходит. Если же второй ромбоэдр повернуть на 180 градусов вокруг направления распространения обыкновенного луча, то при прохождении через второй кристалл необыкновенный луч претерпевает сдвиг в направлении, противоположном сдвигу в первом кристалле, и из такой системы оба луча выйдут соединёнными в один пучок. Выяснилось также, что в зависимости от величины угла между оптическими осями кристаллов изменяется интенсивность обыкновенного и необыкновенного лучей.

Эти исследования вплотную подвели Гюйгенса к открытию явления поляризации света, однако решающего шага он сделать не смог, поскольку световые волны в его теории предполагались продольными. Для объяснения опытов Х. Гюйгенса И. Ньютон, придерживавшийся корпускулярной теории света, выдвинул идею об отсутствии осевой симметрии светового луча и этим сделал важный шаг к пониманию поляризации света.

В 1808 г. французский физик Этьен Луи Малюс, глядя сквозь кусок исландского шпата на блестевшие в лучах заходящего солнца окна Люксембургского дворца в Париже, к своему удивлению заметил, что при определённом положении кристалла было видно только одно изображение. На основании этого и других опытов и опираясь на корпускулярную теорию света Ньютона, он предположил, что корпускулы в солнечном свете ориентированы беспорядочно, но после отражения от какой-либо поверхности или прохождения сквозь анизотропный кристалл они приобретают определённую ориентацию. Такой «упорядоченный» свет он назвал поляризованным.

Параметры Стокса

Независимыми являются только три из них, ибо справедливо тождество:

На основе этих формул можно характеризовать поляризацию световой волны наглядным геометрическим способом. При этом параметры Стокса

Наряду с

Поляризация волн

Поляриза́ция волн — характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

В продольной волне поляризация возникнуть не может, так как направление колебаний в этом типе волн всегда совпадают с направлением распространения. [1]

Поперечная волна характеризуется двумя направлениями: волновым вектором и вектором амплитуды, всегда перпендикулярным к волновому вектору. Так что в трёхмерном пространстве имеется ещё одна степень свободы — вращение вокруг волнового вектора.

Причиной возникновения поляризации волн может быть:

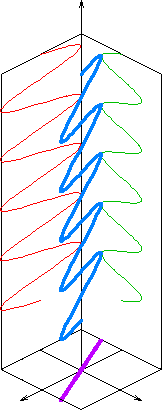

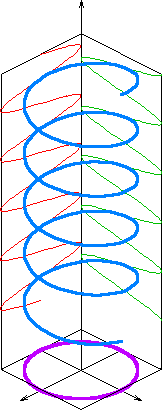

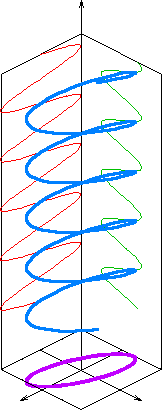

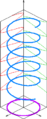

Основными являются два вида поляризации:

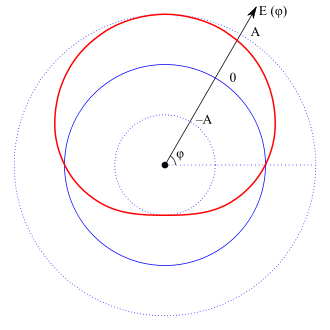

На основе этих двух или только круговой можно сформировать и другие, более сложные виды поляризации. Например, эллиптическая.

Поляризация описывается Фигурами Лиссажу и соответствует сложению поперечных колебаний равной частоты.

Содержание

Поляризация электромагнитных волн

Теория явления

Электромагнитная волна может быть разложена (как теоретически, так и практически) на две поляризованные составляющие, например, поляризованные вертикально и горизонтально. Возможны другие разложения, например, по иной паре взаимно перпендикулярных направлений, или же на две составляющие, имеющие левую и правую круговую поляризацию. При попытке разложить линейно поляризованную волну по круговым поляризациям (или наоборот) возникнут две составляющие половинной интенсивности.

Как с квантовой, так и с классической точки зрения, поляризация может быть описана двумерным комплексным вектором (вектором Джонса). Поляризация фотона является одной из реализаций q-бита.

Свет солнца, являющийся тепловым излучением, не имеет поляризации, однако рассеянный свет неба приобретает частичную линейную поляризацию. Поляризация света меняется также при отражении. На этих фактах основаны применения поляризующих фильтров в фотографии и т. д.

Линейную поляризацию имеет обычно излучение антенн.

По изменению поляризации света при отражении от поверхности можно судить о структуре поверхности, оптических постоянных, толщине образца.

Если рассеянный свет поляризовать, то, используя поляризационный фильтр с иной поляризацией, можно ограничивать прохождение света. Интенсивность света, прошедшего через поляризаторы, подчиняется закону Малюса. На этом принципе работают жидкокристаллические экраны.

История открытия поляризации электромагнитных волн

Открытию поляризованных световых волн предшествовали работы многих учёных. В 1669 г. датский учёный Эразм Бартолин сообщил о своих опытах с кристаллами известкового шпата (CaCO3), чаще всего имеющими форму правильного ромбоэдра, которые привозили возвращающиеся из Исландии моряки. Он с удивлением обнаружил, что луч света при прохождении сквозь кристалл расщепляется на два луча (называемых теперь обыкновенным и необыкновенным). Бартолин провёл тщательные исследования обнаруженного им явления двойного лучепреломления, однако объяснения ему дать не смог.

Через двадцать лет после опытов Э. Бартолина его открытие привлекло внимание нидерландского учёного Христиана Гюйгенса. Он сам начал исследовать свойства кристаллов исландского шпата и дал объяснение явлению двойного лучепреломления на основе своей волновой теории света. При этом он ввёл важное понятие оптической оси кристалла, при вращении вокруг которой отсутствует анизотропия свойств кристалла, то есть их зависимость от направления (конечно, такой осью обладают далеко не все кристаллы).

В своих опытах Гюйгенс пошёл дальше Бартолина, пропуская оба луча, вышедшие из кристалла исландского шпата, сквозь второй такой же кристалл. Оказалось, что если оптические оси обоих кристаллов параллельны, то дальнейшего разложения этих лучей уже не происходит. Если же второй ромбоэдр повернуть на 180 градусов вокруг направления распространения обыкновенного луча, то при прохождении через второй кристалл необыкновенный луч претерпевает сдвиг в направлении, противоположном сдвигу в первом кристалле, и из такой системы оба луча выйдут соединёнными в один пучок. Выяснилось также, что в зависимости от величины угла между оптическими осями кристаллов изменяется интенсивность обыкновенного и необыкновенного лучей.

Эти исследования вплотную подвели Гюйгенса к открытию явления поляризации света, однако решающего шага он сделать не смог, поскольку световые волны в его теории предполагались продольными. Для объяснения опытов Х. Гюйгенса И. Ньютон, придерживавшийся корпускулярной теории света, выдвинул идею об отсутствии осевой симметрии светового луча и этим сделал важный шаг к пониманию поляризации света.

В 1808 г. французский физик Этьен Луи Малюс, глядя сквозь кусок исландского шпата на блестевшие в лучах заходящего солнца окна Люксембургского дворца в Париже, к своему удивлению заметил, что при определённом положении кристалла было видно только одно изображение. На основании этого и других опытов и опираясь на корпускулярную теорию света Ньютона, он предположил, что корпускулы в солнечном свете ориентированы беспорядочно, но после отражения от какой-либо поверхности или прохождения сквозь анизотропный кристалл они приобретают определённую ориентацию. Такой «упорядоченный» свет он назвал поляризованным.

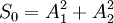

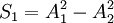

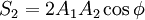

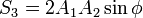

Параметры Стокса

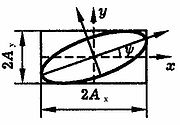

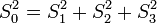

В общем случае плоская монохроматическая волна имеет правую или левую эллиптическую поляризацию. Полная характеристика эллипса даётся тремя параметрами, например, полудлинами сторон прямоугольника, в который вписан эллипс поляризации

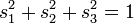

Независимыми являются только три из них, ибо справедливо тождество:

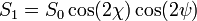

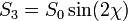

Если ввести вспомогательный угол

Наряду с

Практическое значение

Скорость распространения волны может зависеть от её поляризованности.

Две волны, линейно поляризованные под прямым углом друг к другу, не интерферируют.

Чаще всего это явление используется для создания различных оптических эффектов, а также в 3D-кинематографе (технология IMAX), где поляризация используется для разделения изображений, предназначенных правому и левому глазу.

Круговая поляризация применяется в антеннах космических линий связи, так как для приёма сигнала не важно положение плоскости поляризации передающей и приёмной антенн. То есть вращение космического аппарата не повлияет на возможность связи с ним. В наземных линиях используют антенны линейной поляризации — всегда можно выбрать заранее — горизонтально или вертикально располагать плоскость поляризации антенн. Антенну круговой поляризации выполнить сложнее, чем антенну линейной поляризации. Вообще, круговая поляризация — вещь теоретическая. На практике говорят об антеннах эллиптической поляризации — с левым или правым направлением вращения.

Круговая поляризация света используется также в технологиях стереокинематографа RealD и MasterImage. Эти технологии подобны IMAX с той разницей, что круговая поляризация вместо линейной позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы.

Поляризация частиц

Аналогичный эффект наблюдается при квантовомеханическом рассмотрении пучка частиц, обладающих спином. Состояние отдельной частицы в этом случае, вообще говоря, не является чистым и должно описываться соответствующей матрицей плотности. Для частицы со спином ½ (скажем, электрона) это эрмитова матрица 2×2

В общем случае она имеет вид

Здесь

называется степенью поляризации частицы. Это вещественное число

где

Поляризация диэлектриков

Поляризация диэлектриков — явление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей, обычно под воздействием внешнего электрического поля, иногда под действием других внешних сил или спонтанно.

Поляризацию диэлектриков характеризует вектор электрической поляризации. Физический смысл вектора электрической поляризации — это дипольный момент, отнесенный к единице объема диэлектрика. Иногда вектор поляризации коротко называют просто поляризацией.

Поляризация — состояние диэлектрика, которое характеризуется наличием электрического дипольного момента у любого (или почти любого) элемента его объема.

Различают поляризацию, наведенную в диэлектрике под действием внешнего электрического поля, и спонтанную (самопроизвольную) поляризацию, которая возникает в сегнетоэлектриках в отсутствие внешнего поля. В некоторых случаях поляризация диэлектрика (сегнетоэлектрика) происходит под действием механических напряжений, сил трения или вследствие изменения температуры.

Поляризация не изменяет суммарного заряда в любом макроскопическом объеме внутри однородного диэлектрика. Однако она сопровождается появлением на его поверхности связанных электрических зарядов с некоторой поверхностной плотностью σ. Эти связанные заряды создают в диэлектрике дополнительное макроскопическое поле с напряженностью Е1, направленное против внешнего поля с напряженностью Е0. Результирующая напряженность поля Е внутри диэлектрика Е=Е0-Е1.

Содержание

Типы поляризации

В зависимости от механизма поляризации, поляризацию диэлектриков можно подразделить на следующие типы:

Поляризация диэлектриков (за исключением резонансной) максимальна в статических электрических полях. В переменных полях, в связи с наличием инерции электронов, ионов и электрических диполей, вектор электрической поляризации зависит от частоты. В связи с этим вводится понятие дисперсии диэлектрической проницаемости.

Зависимость вектора поляризации от внешнего поля

В постоянном поле

В слабых полях

В постоянном или достаточно медленно меняющемся от времени внешнем электрическом поле при достаточно малой величине напряженности этого поля, вектор поляризации P, как правило (исключение составляют сегнетоэлектрики), линейно зависит от вектора напряженности поля E:

где

Для изотропных [1] жидкостей, изотропных твердых тел или кристаллов достаточно высокой симметрии

где величины со значками соответствуют компонентам векторов и тензора, соответствующим трем пространственным координатам.

Можно заметить, что поляризуемость — одна из наиболее удобных физических величин для простой иллюстрации физического смысла тензоров и применения их в физике.

Как и для всякого симметричного невырожденного тензора второго ранга, для тензора поляризуемости можно выбрать (если среда неоднородная — то есть тензор зависит от точки пространства — то по крайней мере локально, если же среда однородная, то и глобально) т. н. собственный базис — прямоугольные декартовы координаты, в которых матрица

где

Если все эти три собственных числа равны друг другу, значит умножение на тензор эквивалентно умножению на число, а среда изотропна (в отношении поляризуемости). (Отсюда ясно, почему кристалл с высокой симметрией не может давать анизотропии: требованиям симметрии могут удовлетворить только три одинаковых собственных числа).

В сильных полях

В достаточно сильных полях [2] всё описанное выше осложняется тем, что по мере роста напряженности электрического поля рано или поздно теряется линейность зависимости P от E.

Характер появляющейся нелинейности и характерная величина поля, с которой нелинейность становится заметной, тоже, конечно, зависит от индивидуальных свойств среды, условий итп.

Можно выделить их связь с типами поляризации, описанными выше.

Так для электронной и ионной поляризации при полях, приближающихся к величинам порядка отношения потенциала ионизации к характерному размеру молекулы U0/D, характерно сначала ускорение роста вектора поляризации с ростом поля (увеличение наклона графика P(E)), затем плавно переходящее в пробой диэлектрика.

Дипольная (Ориентационная) поляризация при обычно несколько более низких значениях напряженности внешнего поля — порядка kT/p (где p — дипольный момент молекулы, T — температура, k — константа Больцмана) — то есть когда энергия взаимодействия диполя (молекулы) с полем становится сравнимой со средней энергией теплового движения (вращения) диполя — наоборот начинает достигать насыщения (при дальнейшем росте напряженности поля должен рано или поздно включиться сценарий электронной или ионной поляризации, описанный выше, и кончающийся пробоем).

В зависящем от времени поле

Зависимость вектора поляризации от быстро меняющегося во времени внешнего поля достаточно сложна. Она зависит от конкретного вида изменения внешнего поля со временем, быстроты этого изменения (или, скажем, частоты колебаний) внешнего поля, превалирующего механизма поляризации в данном веществе или среде (который тоже оказывается разным для разных зависимостей внешнего поля от времени, частот и т. д.).

При достаточно медленном изменении внешнего поля поляризация в целом происходит как в постоянном поле или очень близко к этому (впрочем то, насколько медленным должно быть для этого изменение поля, зависит, и зачастую крайне сильно, от превалирующего типа поляризации и других условий, например температуры).

Одним из наиболее распространенных подходов к изучению зависимости поляризации от характера меняющегося во времени поля является исследование (теоретическое и экспериментальное) случая синусоидальной зависимости от времени внешнего поля и зависимости вектора поляризации (также меняющегося в этом случае по синусоидальному закону с той же частотой), его амплитуды и сдвига фазы от частоты.

Каждому механизму поляризации в целом соответствует тот или иной диапазон частот и общий характер зависимости от частоты.

Диапазон частот, в котором имеет смысл говорить о поляризации диэлектриков как таковой, простирается от нуля где-то до ультрафиолетовой области, в которой становится интенсивной ионизация под действием поля.