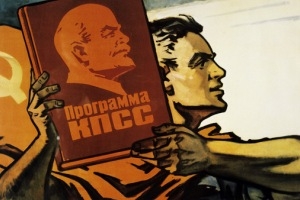

Что понималось под коммунизмом в программе кпсс 1961 г

Манящая эра коммунизма. Год 1961-й. Проект Третьей Программы КПСС.

Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной, отдельно взятой стране —СССР. Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля…

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж»—легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник—матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы.

Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах.

Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко.

Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным — текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.

Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии— и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно,— наличие цели и вера.

Такое прочтение проекта. Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в советской периодике практически не обходились без этого слова — «утопия»,— хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя».

Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («кто не работает—тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

Новая редакция утопии—Программа КПСС —была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.

Программа КПСС как художественный текст

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война—мощный импульс созидания через разрушение.

Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы—маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении—без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо — не сказав.

В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось—по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма—то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира—это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом духовные силы человека направлены вовне—на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.

И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»

Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного—даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.

Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Мораль строителей коммунизма

Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи — искренность.

Моральный кодекс строителя коммунизма—советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди — был призван выполнить третью главную задачу — воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей.

В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды — «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности, добросовестному труду, коллективизму; ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций. Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства,— что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.

В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи — пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным—и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й — так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснялся:

«Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет… При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие».

Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова — то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам, Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок — 20 лет.

Коммунизм для нынешнего поколения

Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества». Именно так — всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

«Нынешнее поколение» — это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:

«Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.

— Читали?

— Слышали?

— Мы будем жить при коммунизме!»

Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен—и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство.

Сюжет Программы построен, как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:

«— Читали?

— Слышали?

— Мы будем жить при коммунизме!»

Поэзия партийных решений

Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Когда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт—социалистом». Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.

Сам факт существования Программы—при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях — опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые. Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа.

Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Также и в Моральном кодексе: запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах,— это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

— кто не работает, тот не ест;

— каждый за всех, все за одного;

— человек человеку—друг, товарищ и’брат.

Эти кристаллы внятности вычленились из массы неудобоваримых формул, вроде «забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния».

Программу КПСС читали немногие. О восприятии ее следует говорить, имея в виду пересказ текста — то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах. Конечно же, вышли в свет тысячи всяких научных трудов, трактующих Программу, но это фактор, который имеет отношение к пропаганде или карьере. Другое дело — сфера воображения.

Поэт Долматовский вопрошал:

Великая Программа, дай ответ,

Что будет с нами через двадцать лет?

Вопрос кажется глупым: ведь как раз про это в самой Программе и написано. Но в том-то и дело, что по сути ее текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки, пересказа про себя и вслух, переосмысления, для полета фантазии.

О чем мечтали люди?

Лирик мечтал о том, что «все лучшее в эпохах прошлых в дорогу заберем с собой». Он складывал в романтический рюкзак «и Моцарта, и стынь есенинских берез», отдавая дань интернационализму, партийности и почвенничеству.

Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире. «Нигде не скажут «нет мест». Задумал жениться—мать не спросит с удрученным видом: «А где жить-то будете?»

Прямое воплощение идеалов 17-го года виднелось неисправимому комсомольцу. «Глаза Программы смотрят нам в глаза, в них — нашей революции метели».

В представлении сатирика мечты о совершенном обществе причудливо, но гармонично сочетались с тревогой о будущем своей профессии: «При коммунизме человека общественные суды будут приговаривать к фельетону!»

Поэтическая энциклопедия тем и прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил что ему нужно в «Евгении Онегине».

Заботы сатириков, кстати, были самыми показательными. Предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой — то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для фельетонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубияны, равнодушные, эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм.

30 июля 1961 года, когда страна прочла проект Программы КПСС, построение коммунистического общества этим и закончилось— то есть его построил каждый для себя, в меру своего понимания и потребностей. Во всяком случае, страна так или иначе применила Программу для насущных надобностей.

Жизнь предлагает художественные детали в загадочном обилии. 30 июля 1961 года в том же номере «Правды», где был напечатан текст Программы КПСС, нашлось место сообщению о выходе в свет очередного 22-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя:

«Утопия… есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии…»

Совпадение, конечно, символическое. Но вряд ли кто по-настоящему надеялся Программу КПСС осуществить — «ни теперь, ни впоследствии». Сам процесс, который именовался (всерьез или иронически) строительством будущего, продолжал творить небывалый в мировой истории феномен—советского человека.

Из книги П. Вайля и А. Гениса “60-е. Мир советского человека”

Тридцать лет без коммунизма: Алексей Мазур о провале «Стратегии-1961»

30 июля 1961 года газета «Правда» опубликовала проект третьей программы КПСС, которая предусматривала переход от социализма к коммунизму к 1980 году. Политический обозреватель Тайги.инфо рассуждает, было ли это опрометчивое обещание «предвыборным трёпом» и какой путь проделала российская номенклатура за последние полвека.

Пятьдесят лет назад, 30 июля 1961 года газета «Правда» опубликовала проект третьей программы КПСС, предусматривавшей переход от социализма (который «победил полностью и окончательно») к коммунизму.

Задачу создания материально-технической базы коммунизма предполагалось решить за двадцать лет — к 1980 году. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» — рефреном звучало в программе партии, которая была принята XXII съездом КПСС в октябре 1961 года.

Опрометчивое обещание

Как мы сегодня знаем, обещание было дано опрометчиво. К 1980 году о создании материально-технической базы коммунизма уже старались не упоминать. В 1982 году вновь появились карточки (талоны), от которых с гордостью отказались в 1947-м.

Генеральный секретарь политбюро КПСС Леонид Ильич Брежнев на глазах у всего советского народа впадал в старческий маразм и путался в бумажках на трибунах, вызывая чувство позора у настоящих коммунистов и насмешки у притворных. К последним волей или неволей относилась большая часть советского народа.

Сегодня обещание «построить коммунизм к 1980 году» «списывают» на волюнтаризм Никиты Хрущёва (тогдашнего генерального секретаря КПСС), а также сравнивают с «удвоением ВВП» или «программой 2020». Однако такие сравнения не вполне справедливы по отношению к тогдашнему руководству СССР.

«Материально-техническая база коммунизма» была всё же не коммунизмом, который к 1980 году и не предполагался. Программа КПСС была программой серьёзной организации, умевшей ставить задачи и достигать их решения — хотя, зачастую, слишком дорогой ценой.

В программе прямо говорилось, что для построения коммунизма надо решить ещё две задачи — воспитать нового человека и создать новых форм управления (переход к всенародному государству, создание самоуправления).

Вторая и третья задачи программы КПСС провалены страшнее первой

Основные насмешки над КПСС раздаются по поводу провала создания «материально-технической базы коммунизма» к 1980 году. И сама партия почему-то считала эту задачу первоочередной (в этом коммунисты в чём-то схожи с нынешней властью: мол, главное — экономика, будем богаты, и все проблемы решатся).

Но вторая и третья задачи были провалены куда страшнее.

Без «нового человека»

Я достаточно времени прожил в СССР, чтобы суметь оценить и «воспитание нового человека», и «самоуправление», и «общенародное государство».

В большинстве своём наши замечательные сограждане, занимающие лидирующее положение в мире по числу насильственных смертей, наркомании, алкоголизму, а также те, кто считает себя вправе давить сограждан, нацепив мигалку или пользуясь служебным удостоверением, были воспитаны в советском государстве.

Для нынешней власти подобных целей, похоже, не существует

Но КПСС хотя бы ставила цель «воспитания всех трудящихся в духе высокой коммунистической сознательности, всестороннего развития нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство». Для нынешней власти подобных целей, похоже, и вовсе не существует.

На мой взгляд, провал «построения материально технической базы» был обусловлен другими провалами. Один я уже помянул — «воспитание нового человека». Другой — это деградация управленческого аппарата.

Об этом поговорим попозже, а сейчас обсудим вопрос — почему же КПСС обозначила такую важную задачу в двадцатилетний срок? Было ли это «предвыборным трёпом» или потерей адекватности?

Советское экономическое чудо 50-х

В 1961 году у СССР были все основания считать, что «нам любые задачи по плечу». Если сравнивать «программу построения коммунизма» с «удвоением ВВП», «Стратегией-2020», «наномодернизацией» и прочим, то мы увидим, что первое — это ошибка спортсмена, который взял в прыжке два метра и поставил на два двадцать, а второе — горячечный бред больного.

В 1950-е сталинская система управления страной (особенно — ее экономикой) достигла пика своей формы. За становление этой системы была заплачена страшная цена, сама она была жестокой, но — эффективно работала. Период 50-х годов в СССР новосибирский экономист Григорий Ханин назвал «советским экономическим чудом» (статья «Десятилетие триумфа советской экономики. Годы пятидесятые», журнал «Свободная мысль-XXI», 2002, № 5).

Прирост экономики в год составлял около 7,5%-10%, что за десять лет дало рост экономики в два раза (по оценке Ханина — 244%). Эту оценку подтверждают и американские источники. 8 мая 1961 года в США прошла конференция специалистов по советской экономике, на которой они заявили: «Общий объем производства в СССР за 50-е годы, судя по всему, удвоился».

В 50-е годы в космос полетел первый спутник, были заложены основы атомной энергетики. 12 апреля 1961 года совершил свой полёт Юрий Гагарин. Со времени победы в войне прошло всего шестнадцать лет.

«Построение материально-технической базы коммунизма» к 1980 году не было ставшим для нас сегодня привычным партийным предвыборным обманом или коллективным бредом. Это была простое «продолжение» в будущее тех темпов роста и тех достижений, которых добился к 1961 году Советский Союз.

«Машина» начала сбавлять обороты, а к 1980 году и вовсе выдохлась

Но «простого продолжения» не получилась. «Машина» начала сбавлять обороты, а к 1980 году и вовсе выдохлась и завязла. Целина перестала давать урожай, затея с совнархозами привела к путанице и раздуванию бюрократического аппарата, кукуруза не прижилась на советских полях. Стали падать темпы роста производства.

В 1962 году случился «хлебный бунт» в Новочеркасске, в 1982 году стали возвращаться талоны на продовольствие. «Дефицит» на промтовары стал обычным явлением.

Деградация номенклатуры

Что же случилось? Почему командная система, показывавшая такие успехи в 1950-е годы, позже вдруг начала «сбоить»?

Это важный вопрос, потому что он напрямую касается другого вопроса — «Почему нынешняя власть не способна решить ни одной серьёзной задачи?» (надеюсь, никто не станет сравнивать победу в Чечне или над Грузией с победой в 1945-м или первым полётом в космос).

Что за систему управления построил Сталин, почему она работала при нём, и некоторое время — после него? Почему она начала разваливаться при его преемниках?

Сталинская система была основана на простых принципах. Руководитель получал задачу, в случае её выполнения — продолжение карьеры, власть и привилегии, в случае провала — лагеря. Сталинские «менеджеры» работали не за годовые бонусы.

Сталинские «менеджеры» работали не за годовые бонусы

Было много бесчеловечности, глупости и прямого маразма. Если есть возможность посадить недруга, написав донос, — такой возможностью пользовались. «Мясорубка» перерабатывала и «виновных», и «невиновных». Были и приписки, и очковтирательство.

Однако такое сочетание «полномочий» и «ответственности» к 50-м годам дало свои плоды. Сложился управленческий слой, который, в целом, был компетентен и ответственен. Этот слой и обеспечивал жёсткими методами восстановление и рост экономики. А также — решение задач грандиозного масштаба. Не зря Берию до сих пор помнят не только как руководителя репрессивного ведомства.

А потом был XXII съезд КПСС. На нём, как известно, был «разоблачён» культ личности Сталина, был декларирован «возврат к ленинским нормам». Вместе с шокировавшими многих методами «сталинского террора» был отброшен и принцип «ответа головой».

Наверно, поэтому советская номенклатура в общем и целом поддержала Хрущева — ведь, сохранив власть и привилегии, она уже не рисковала ответить жизнью за провал дела. Из системы был вынут ключевой момент жестокой персональной ответственности. Машина ещё катилась по инерции, но мотор начал остывать.

При Брежневе номенклатура стала просто перетекать из кресла в кресло

Ответственность всё же ещё оставалась, можно было поплатиться постом или партийным билетом. Леонид Брежнев, пришедший на смену Никите Хрущёву, пошёл дальше в «сделке с номенклатурой». При нём она перестала (в большинстве своём) отвечать даже постами и привилегиями, перетекая «по горизонтали» из кресла в кресло.

И вот в 90-е годы мы стали свидетелями окончательного (куда уж дальше?) завершения этого процесса. Номенклатура (наиболее циничная её часть) получила в собственность те части советского государства, которыми управляла. В экономике это было прямо закреплено в виде частной собственности (в ходе приватизации), в госаппарате — в виде создания региональных и национальных «ханств», а также коррупционных кланов.

Такой путь проделала номенклатура за полвека — от строителей коммунизма до полостных паразитов.

Ну а теперь вспомним про «модернизацию», «Стратегию-2020» и посмеёмся вместе.