Что понимают под документом

Тема 2. Понятие документа, документопотока. Правила составления документов

Цели обучения — познакомить студентов:

Оглавление

Понятие документа, документопотока

Информационные связи предприятия и документопотоки

Документопоток — это процесс передвижения документов одного типа от источника возникновения или пункта обработки к потребителю. Документопотоки связывают все подразделения экономической системы в единую информационную систему. Документопотоки экономической системы делятся:

Свойства управленческой информации

Каждый вид деятельности вызывает появление своего класса информации, поэтому в экономической системе можно выделить несколько eе видов:

Ведущее место занимает управленческая информация, содержащая цели и подцели функционирования предприятия, определяемые на базе использования всех остальных классов информации и, в первую очередь, экономической информации.

К каждому классу информации предъявляются особые требования. Так, к управленческой информации предъявляются следующие:

Основные понятия делопроизводства

Наиболее массовой и удобной для восприятия является документальная форма существования информации.

Делопроизводство — деятельность, охватывающая процесс создания документов и организацию работы ними.

Документ — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Документ содержит сведения, отражающие:

Он обладает двумя отличительными свойствами: полифункциональностью и наличием юридической силы.

Функции документа

К числу функций, которые реализуются с помощью документа, относятся:

Наличие юридической силы обеспечивается наличием реквизитов, присущих данному виду документа.

Реквизит – информационный элемент документа, расположенный в строго определенном месте (ГОСТ).

Поскольку документы возникают и передвигаются в системе по мере выполнения функций управления или каких-либо деловых процессов, то на каждом предприятии, организации и фирме создается свой документооборот. Под документооборотом понимается регламентированная совокупность взаимосвязанных операций, выполняемых над документом в строго установленном порядке, на определенном рабочем месте с использованием определенных методов и средств, т. е. технологии обработки, начиная от момента возникновения документа и заканчивая сдачей его в архив. Документооборот на предприятии может быть двух типов:

Основные требования к организации документооборота заключаются в следующем:

Для каждого типа документов должен быть разработан свой маршрут движения.

Основные задачи делопроизводства

Главная цель делопроизводства – информационное обеспечение управления.

Основные задачи делопроизводства вытекают из главной цели. К ним следует отнести:

Большая часть информации, используемая для управления, фиксируется в различных документах.

Нормативная база делопроизводства

Нормативную базу делопроизводства составляют законы и нормативно-правовые акты. Они регламентируют создание и продвижение документов в процессе деятельности организаций, учреждений и предприятий.

Составляющие нормативной базы делопроизводства показаны на слайде 5.

Основные нормативные документы

Классификация документов

Общее представление и признаки классификации

Документы можно классифицировать по различным признакам:

Можно перечислить еще множество признаков классификации. Рассмотрим наиболее употребительные виды классификации.

На слайде представлена классификация документов по характеру информационных связей предприятия.

Внешними считаются также документы, поступающие из других организаций или предназначенные для других организаций.

Внутренними документами можно назвать такие, которые создаются и имеют хождение только внутри предприятия или учреждения.

Классификация управленческих документов по функциональному назначению представлена на слайде.

К организационным документам предприятия можно отнести:

К распорядительным документам относятся:

К документам по личному составу относятся документы, устанавливающие отношения между гражданином и предприятием:

К информационно-справочным документам относятся письма, факсы, докладные записки, телефонограммы и др.

Входящие – документы, которые поступили на предприятие от других организаций.

Исходящие – документы, которые предприятие (организация) отправляет другим предприятиям.

Внутренние – документы, имеющие хождение внутри предприятия, которые содержат информацию, позволяющую решать внутрипроизводственные задачи.

Первичные – документы, в которых зафиксированы исходные данные.

Сводные – документы, в которых собраны данные из нескольких первичных документов.

Документооборот можно представить в виде нескольких потоков, циркулирующих в организации:

Рис. 1. Документооборот на предприятии

Правила составления документов

Установка формата бумаги и размеров полей

Документы оформляются в основном на бумаге формата А4 (реже на А5), а некоторые документы, содержащие таблицы, графики, схемы, – на бумаге формата А3.

Каждый документ, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля.

Поле – пространство по краям листа бумаги, свободное от размещения информации.

Документ

| Уровни секретности |

| Уровни секретности документов в СССР |

| Максимальный |

| CC/ОП (Совершенно Секретно. Особая Папка) ОП (Особая Папка) ОВ (Особой Важности) СС (Совершенно Секретно) С (Секретно) ДСП (Для служебного пользования) |

| Минимальный |

| Связанные понятия |

| Секретная информация Гриф секретности Государственная тайна |

Официальная формулировка в законодательстве России:

Документ — материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения

— Федеральный закон № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов [2]

Важный вид документов — различные удостоверения, подтверждающие личность человека, его принадлежность к какой-либо организации или разрешение заниматься определённой деятельностью.

Запись информации на различных носителях по установленным правилам называется документированием и представляет собой процесс создания и оформления документов. При документировании необходимо учитывать действующие нормы законодательства, компетенцию автора и соблюдать общегосударственные правила составления и оформления документа. Ответственность и полномочия в области делопроизводства должны быть четко определены и объявлены.

Совокупность документов, посвящённых какому-либо вопросу, явлению, процессу, лицу, учреждению и т. п., называется документа́цией.

Совокупность работ по документированию управленческой деятельности предприятий и по организации в них движения документов характеризует термин «Делопроизводство».

Содержание

Классификация документов

Виды обработки документов делятся на семантические (перевод, реферирование, аннотирование) и несемантические (копирование, передача, преобразование в другую форму представления).

Для автоматизации обработки документов с XX века широко используются компьютеры.

На протяжении истории носители информации менялись.

Носителем информации может быть бумага, перфокарта, фотоплёнка, компакт-диск, дискета, магнитная лента, глиняные таблички и т. п. Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным элементом деловой деятельности. Системный подход к управлению, создаваемому на предприятии документами, позволяет создать информационный ресурс о деловой деятельности, а также обеспечить подотчетность всех заинтересованных лиц. По содержанию документы делятся на научно-технические (статьи, книги, патенты, технические отчёты и описания), правовые (постановления, указы, договоры и др.), управленческие (приказы, директивы) и др.

Функции документов

Документы могут выполнять следующие функции, которые условно принято разделять на три блока:

Общие функции документа:

Специальные функции документа:

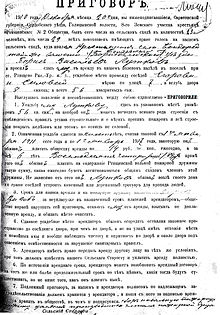

Юридический документ

Юридический документ — материальный носитель, оформленный и составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, создающий у лиц права и обязанности.

Что понимают под документом

хРТБЧМЕОЙЕ ПТЗБОЙЪБГЙЕК ПУОПЧБОП ОБ УМЕДХАЭЙИ РТПГЕУУБИ:

йОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ ХРТБЧМЕОЙС УПУФПЙФ Ч УВПТЕ Й РЕТЕТБВПФЛЕ ЙОЖПТНБГЙЙ, ОЕПВИПДЙНПК ДМС ПВЕУРЕЮЕОЙС ХЛБЪБООЩИ РТПГЕУУПЧ Й РТЙОСФЙС ПВПУОПЧБООЩИ ХРТБЧМЕОЮЕУЛЙИ ТЕЫЕОЙК. йОЖПТНБГЙПООП-ДПЛХНЕОФБГЙПООПЕ ПВУМХЦЙЧБОЙЕ СЧМСЕФУС ПУОПЧОПК ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЕК ЖХОЛГЙЕК ХРТБЧМЕОЙС.

лБЮЕУФЧП РТЙОЙНБЕНЩИ ХРТБЧМЕОЮЕУЛЙИ ТЕЫЕОЙК ЪБЧЙУЙФ ПФ ЛБЮЕУФЧБ ЙОЖПТНБГЙЙ, ОБ ПУОПЧЕ ЛПФПТПК ПОЙ РТЙОЙНБАФУС. лБЮЕУФЧП ЙОЖПТНБГЙЙ ПРТЕДЕМСЕФУС ФЕН, ОБУЛПМШЛП ПОБ УППФЧЕФУФЧХЕФ ЛТЙФЕТЙСН ЕЕ ПГЕОЛЙ. уХЭЕУФЧХЕФ РСФШ ХОЙЧЕТУБМШОЩИ ЛТЙФЕТЙЕЧ ПГЕОЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ: РПМОПФБ, ПРЕТБФЙЧОПУФШ, ДПУФПЧЕТОПУФШ, БДТЕУОПУФШ Й ДПУФХРОПУФШ ДМС ЧПУРТЙСФЙС.

пРЕТБФЙЧОПУФШ ЙОЖПТНБГЙЙ РТЕДРПМБЗБЕФ, ЮФП ЪБ ЧТЕНС УВПТБ Й ПВТБВПФЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ УПУФПСОЙЕ ПВЯЕЛФБ ОЕ ЙЪНЕОЙМПУШ, Ф.Е. ЙОЖПТНБГЙС СЧМСЕФУС БЛФХБМШОПК. ьФП ОЕ ПЪОБЮБЕФ, ЮФП ЙОЖПТНБГЙС ЧУЕЗДБ ДПМЦОБ ВЩФШ ДБФЙТПЧБОБ УЕЗПДОСЫОЙН ДОЕН.

бДТЕУОПУФШ ЙОЖПТНБГЙЙ УПУФПЙФ Ч ФПН, ЮФП ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ РПФПЛЙ (ЙОЖПТНБГЙС) ДПМЦОЩ ВЩФШ ОБРТБЧМЕОЩ МЙГХ, РТЙОЙНБАЭЕНХ ТЕЫЕОЙС, Ф.Е. ЙОЖПТНБГЙС ДПМЦОЩ ВЩФШ Х ФПЗП, ЛПНХ ПОБ ОЕПВИПДЙНБ.

дПУФХРОПУФШ ЙОЖПТНБГЙЙ ДМС ЧПУРТЙСФЙС ЪБЛМАЮБЕФУС Ч РТЕДУФБЧМЕОЙЙ ЕЕ Ч ХДПВОПК ДМС ПВТБВПФЛЙ Й БОБМЙЪБ ЖПТНЕ.

мАВБС ДЕСФЕМШОПУФШ ЮЕМПЧЕЛБ ЧУЕЗДБ ЧЛМАЮБЕФ ДЧБ ЛПНРПОЕОФБ:

оЕЪБЧЙУЙНП ПФ УЖЕТЩ ДЕСФЕМШОПУФЙ ЮЕМПЧЕЛБ ЧЩРПМОЕОЙЕ МАВПК ТБВПФЩ Й ТЕЫЕОЙЕ МАВПК РТПВМЕНЩ ЧУЕЗДБ УЧСЪБОП У ЙУРПМШЪПЧБОЙЕН ХЦЕ УХЭЕУФЧХАЭЕК Й УПЪДБОЙЕН ОПЧПК ЙОЖПТНБГЙЙ. чБЦОХА ТПМШ РТЙ ЬФПН ЙЗТБАФ ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ РТПГЕУУЩ. лБЦДЩК ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ ЙНЕЕФ ЛПОЛТЕФОХА ГЕМШ ЧПЪДЕКУФЧЙС ОБ ЙОЖПТНБГЙА Й НПЦЕФ ВЩФШ ТЕБМЙЪПЧБО ПРТЕДЕМЕООЩН НЕФПДПН (ЙМЙ ОБВПТПН НЕФПДПЧ) У РТЙНЕОЕОЙЕН ФЕИОЙЮЕУЛЙИ УТЕДУФЧ.

йОЖПТНБГЙПООБС ФЕИОПМПЗЙС РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК УЙУФЕНХ НЕФПДПЧ Й УТЕДУФЧ ТЕБМЙЪБГЙЙ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ РТПГЕУУПЧ, Б ФБЛЦЕ УРПУПВПЧ ЙУРПМШЪПЧБОЙС ЬФЙИ УТЕДУФЧ. йОЖПТНБГЙПООБС ФЕИОПМПЗЙС ДПМЦОБ ВЩФШ ПТЙЕОФЙТПЧБОБ ОБ УОЙЦЕОЙЕ ФТХДПЕНЛПУФЙ РТПГЕУУПЧ ЙУРПМШЪПЧБОЙС ЙОЖПТНБГЙПООПЗП ТЕУХТУБ, Б ФБЛЦЕ РПЧЩЫЕОЙЕ ЙИ ОБДЕЦОПУФЙ Й ПРЕТБФЙЧОПУФЙ.

йОЖПТНБГЙПООЩЕ ФЕИОПМПЗЙЙ НОПЗПЮЙУМЕООЩ Й НОПЗППВТБЪОЩ: РП ПВУМХЦЙЧБЕНЩН РТЕДНЕФОЩН ПВМБУФСН (ВХИЗБМФЕТУЛЙК ХЮЕФ, ОБМПЗПЧБС, УФТБИПЧБС ДЕСФЕМШОПУФШ Й ДТ.), РП УФЕРЕОЙ ПИЧБФБ ЪБДБЮ ХРТБЧМЕОЙС (ЬЛУРЕТФОБС РПДДЕТЦЛБ, ЬМЕЛФТПООБС ПВТБВПФЛБ ДБООЩИ Й ДТ.), РП ПТЙЕОФБГЙЙ ОБ ЧЙД ПВТБВБФЩЧБЕНПК ЙОЖПТНБГЙЙ (ФЕЛУФПЧБС, ЗТБЖЙЮЕУЛБС, НХМШФЙНЕДЙКОБС Й ДТ.) Й Ф.Д. оБЙВПМЕЕ ТБУРТПУФТБОЕООПК СЧМСЕФУС ФЙРПМПЗЙС ЙОЖПТНБГЙПООЩИ ФЕИОПМПЗЙК Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ТБЪМЙЮЙЕН ЙОЖПТНБГЙПООЩИ РТПГЕУУПЧ. рТЙ ЬФПН ТБЪМЙЮБАФ УМЕДХАЭЙЕ ФЙРЩ ФЕИОПМПЗЙК: УВПТБ ЙОЖПТНБГЙЙ; РЕТЕДБЮЙ ЙОЖПТНБГЙЙ; ОБЛПРМЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ; ПВТБВПФЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ; ИТБОЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ; РТЕДУФБЧМЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ; ЙУРПМШЪПЧБОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ.

хРТБЧМЕОЮЕУЛБС ДЕСФЕМШОПУФШ ПУОПЧБОБ ОБ ТЕБМЙЪБГЙЙ ЧУЕИ РЕТЕЮЙУМЕООЩИ ЧЙДПЧ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ ФЕИОПМПЗЙК Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФША Й УПДЕТЦБОЙЕН ПФДЕМШОЩИ ЬФБРПЧ РТПГЕУУБ РТЙОСФЙС ТЕЫЕОЙК. рПЬФПНХ УПЧТЕНЕООЩЕ ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ ФЕИОПМПЗЙЙ ПВЕУРЕЮЕОЙС ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ПУОПЧБОЩ ОБ ЛПНРМЕЛУОПН ЙУРПМШЪПЧБОЙЙ ТБЪМЙЮОЩИ ЧЙДПЧ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ РТПГЕУУПЧ ОБ ВБЪЕ ЕДЙОПЗП ФЕИОЙЮЕУЛПЗП ЛПНРМЕЛУБ, ПУОПЧПК ЛПФПТПЗП СЧМСАФУС УТЕДУФЧБ ЛПНРШАФЕТОПК ФЕИОЙЛЙ.

йУФПЮОЙЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ (ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ ТЕУХТУЩ) РП ПВМБУФЙ ЖПТНЙТПЧБОЙС НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ ЧОХФТЕООЙЕ Й ЧОЕЫОЙЕ. уФТХЛФХТБ ЙУФПЮОЙЛПЧ ЙОЖПТНБГЙЙ РТЕДУФБЧМЕОБ ОБ ТЙУХОЛЕ 2.

л ЧОХФТЕООЙН ЙУФПЮОЙЛБН ЙОЖПТНБГЙЙ НПЦОП ПФОЕУФЙ ДЧБ ЛПНРМЕЛУБ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ ТЕУХТУПЧ ПТЗБОЙЪБГЙЙ: ЙОЖПТНБГЙПООП-РПЙУЛПЧХА УЙУФЕНХ ПТЗБОЙЪБГЙЙ (йру) Й УРТБЧПЮОП-ЙОЖПТНБГЙПООХА УЙУФЕНХ (уйу).

йру ПТЗБОЙЪБГЙЙ ЧЛМАЮБЕФ Ч УЕВС ДПЛХНЕОФБМШОЩК ЖПОД (УПЧПЛХРОПУФШ ДПЛХНЕОФПЧ ОБ ВХНБЦОЩИ Й ЬМЕЛФТПООЩИ ОПУЙФЕМСИ, ПВТБЪХАЭЙИУС Ч ТЕЪХМШФБФЕ ДЕСФЕМШОПУФЙ ПТЗБОЙЪБГЙЙ), УХЭЕУФЧХАЭЙЕ ТЕЗЙУФТБГЙПООП-ЛПОФТПМШОЩЕ ЖПТНЩ Й ЛМБУУЙЖЙЛБФПТЩ (ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООЩЕ УРТБЧПЮОЙЛЙ ПТЗБОЙЪБГЙЙ), ФБЛЙЕ ЛБЛ ОПНЕОЛМБФХТБ ДЕМ, ЛМБУУЙЖЙЛБФПТ ЧПРТПУПЧ ДЕСФЕМШОПУФЙ ПТЗБОЙЪБГЙЙ Й Ф.Р. уйу ЖПТНЙТХЕФУС У ХЮЕФПН ГЕМЕК, ЪБДБЮ, ПВМБУФЙ, ОБРТБЧМЕОЙС Й УРЕГЙЖЙЛЙ ДЕСФЕМШОПУФЙ ПТЗБОЙЪБГЙЙ. уйу НПЦЕФ УПДЕТЦБФШ: РЕТЕЮЕОШ РПФЕОГЙБМШОЩИ РБТФОЕТПЧ (ПВЯЕЛФПЧ ДЕМПЧПЗП УПФТХДОЙЮЕУФЧБ); РЕТЕЮЕОШ ПЖЙГЙБМШОЩИ (ПВСЪБФЕМШОЩИ ДМС ЙУРПМШЪПЧБОЙС) ДПЛХНЕОФПЧ ПТЗБОЙЪБГЙЙ; УРТБЧПЮОЩЕ ДБООЩЕ ПТЗБОЙЪБГЙК-РБТФОЕТПЧ; УФБФЙУФЙЮЕУЛЙЕ Й ПФЮЕФОЩЕ ДБООЩЕ ПТЗБОЙЪБГЙЙ Й Ф.Д. рТЙ ЖПТНЙТПЧБОЙЙ уйу ОЕПВИПДЙНП ХУФБОПЧЙФШ ТЕБМШОХА РПФТЕВОПУФШ Й РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ЖПТНЙТПЧБОЙС ПФДЕМШОЩИ ЮБУФЕК (ЬМЕНЕОФПЧ) УРТБЧПЮОП-РПЙУЛПЧПЗП БРРБТБФБ. ьЖЖЕЛФЙЧОПУФШ уйу ПРТЕДЕМСЕФУС ПВПУОПЧБООПУФША ЧЧПДЙНПК ЙОЖПТНБГЙЙ.

чОЕЫОЙНЙ ЙУФПЮОЙЛБНЙ ЙОЖПТНБГЙЙ СЧМСАФУС ЙУФПЮОЙЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ, ЖПТНЙТХЕНЩЕ ЧП ЧОЕЫОЕК УТЕДЕ Й УПДЕТЦБЭЙЕ ЙОЖПТНБГЙА П ЧОЕЫОЕК УТЕДЕ. чОЕЫОЙЕ ЙУФПЮОЙЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ НПЦОП ХУМПЧОП УЗТХРРЙТПЧБФШ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН:

3.1.2 рПОСФЙЕ «ХРТБЧМЕОЮЕУЛЙК ДПЛХНЕОФ»

уПЪДБОЙЕ ДПЛХНЕОФПЧ Ч ПТЗБОЙЪБГЙСИ ПВХУМПЧМЕОП ДЧХНС ПУОПЧОЩНЙ ЖБЛФПТБНЙ:

дПЛХНЕОФЩ Ч ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ОЕУХФ Ч УЕВЕ БТЗХНЕОФБГЙА РТЙОЙНБЕНЩИ ТЕЫЕОЙК, СЧМСАФУС РПДФЧЕТЦДЕОЙЕН РТЕДРТЙОСФЩИ ДЕКУФЧЙК. уМЕДХЕФ ПФНЕФЙФШ, ЮФП ФПМШЛП ЗТБНПФОП Й РТБЧЙМШОП УПУФБЧМЕООЩК ДПЛХНЕОФ СЧМСЕФУС ЗБТБОФПН ХУРЕЫОПК ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ. чЩРПМОЕОЙЕ ЕДЙОЩИ РТБЧЙМ ПЖПТНМЕОЙС ДПЛХНЕОФПЧ ПВЕУРЕЮЙЧБЕФ: АТЙДЙЮЕУЛХА УЙМХ ДПЛХНЕОФБ, ПРЕТБФЙЧОПЕ Й ЛБЮЕУФЧЕООПЕ УПУФБЧМЕОЙЕ Й ПЖПТНМЕОЙЕ ДПЛХНЕОФПЧ, ПТЗБОЙЪБГЙА ВЩУФТПЗП РПЙУЛБ ДПЛХНЕОФПЧ, ЙОФЕОУЙЧОПЕ ЙУРПМШЪПЧБОЙЕ ЛПНРШАФЕТОЩИ ФЕИОПМПЗЙК Ч ТБВПФЕ У ДПЛХНЕОФБНЙ Й Ф.Д.

фБЛЙН ПВТБЪПН, РПОСФЙЕ «ХРТБЧМЕОЮЕУЛЙК ДПЛХНЕОФ» ЧЛМАЮБЕФ УТЕДУФЧП ЖЙЛУЙТПЧБОЙС ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ПФТБЦБАЭЕК ХРТБЧМЕОЮЕУЛЙЕ ТЕЫЕОЙС, ОБ НБФЕТЙБМШОЩИ ОПУЙФЕМСИ РП ПРТЕДЕМЕООЩН ОПТНБН Й РТБЧЙМБН, ЛПФПТЩЕ РТЕДХУНБФТЙЧБЕФ РТПГЕУУ УПУФБЧМЕОЙС Й ПЖПТНМЕОЙС ДПЛХНЕОФБ.

уПЧПЛХРОПУФШ ХРТБЧМЕОЮЕУЛЙИ ДПЛХНЕОФПЧ ОБЪЩЧБЕФУС ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ДПЛХНЕОФБГЙЕК. л ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ДПЛХНЕОФБГЙЙ ПФОПУСФУС ЖХОЛГЙПОБМШОЩЕ ЛПНРМЕЛУЩ ДПЛХНЕОФПЧ ЙМЙ ЖХОЛГЙПОБМШОЩЕ РПФПЛЙ, НБУУЙЧЩ ЙМЙ УЙУФЕНЩ ДПЛХНЕОФБГЙЙ.

зПУХДБТУФЧЕООПЕ ТЕЗХМЙТПЧБОЙЕ РТПГЕУУПЧ ДПЛХНЕОФЙТПЧБОЙС ФТЕВХЕФ ПФ ЗТБЦДБО, ПТЗБОПЧ ЗПУХДБТУФЧЕООПК ЧМБУФЙ, ПТЗБОПЧ НЕУФОПЗП УБНПХРТБЧМЕОЙС, ПТЗБОЙЪБГЙС Й ПВЭЕУФЧЕООЩИ ПВЯЕДЙОЕОЙК Ч ПВСЪБФЕМШОПН РПТСДЛЕ РТЕДУФБЧМСФШ ДПЛХНЕОФЙТПЧБООХА ЙОЖПТНБГЙА ПТЗБОБН Й ПТЗБОЙЪБГЙСН, ПФЧЕФУФЧЕООЩН ЪБ ЖПТНЙТПЧБОЙЕ Й ЙУРПМШЪПЧБОЙЕ ЗПУХДБТУФЧЕООЩИ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ ТЕУХТУПЧ. рЕТЕЮОЙ РТЕДУФБЧМСЕНПК ДПЛХНЕОФЙТПЧБООПК ЙОЖПТНБГЙЙ Й РЕТЕЮОЙ ПТЗБОПЧ Й ПТЗБОЙЪБГЙК, ПФЧЕФУФЧЕООЩИ ЪБ УВПТ Й ПВТБВПФЛХ ЖЕДЕТБМШОЩИ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ ТЕУХТУПЧ, ХФЧЕТЦДБЕФ рТБЧЙФЕМШУФЧП тж.

В) РП УРПУПВХ ДПЛХНЕОФЙТПЧБОЙС: РЙУШНЕООЩЕ; ЙЪПВТБЪЙФЕМШОЩЕ; ЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ; ЖПФП-, ЖПОП-, ЛЙОПДПЛХНЕОФЩ; ДПЛХНЕОФЩ, УПЪДБООЩЕ У РПНПЭША ЛПНРШАФЕТОПК ФЕИОЙЛЙ;

Ч) РП УПДЕТЦБОЙА ЙМЙ РП ТПДХ ДЕСФЕМШОПУФЙ: ПТЗБОЙЪБГЙПООП-ТБУРПТСДЙФЕМШОЩЕ; РМБОПЧЩЕ; ВХИЗБМФЕТУЛЙЕ Й Ф.Д.;

Л) РП УТПЛБН ЙУРПМОЕОЙС: УТПЮОЩЕ; ОЕУТПЮОЩЕ;

М) РП УТПЛБН ИТБОЕОЙС: ДПЛХНЕОФЩ РПУФПСООПЗП ИТБОЕОЙС; ДПМЗПЧТЕНЕООПЗП ИТБОЕОЙС (УЧЩЫЕ 10 МЕФ); ЧТЕНЕООПЗП ИТБОЕОЙС (ДП 10 МЕФ);

Н) РП УФЕРЕОЙ РПДМЙООПУФЙ: РПДМЙООЙЛЙ; ПТЙЗЙОБМЩ; ЛПРЙЙ; ДХВМЙЛБФЩ.

3.1.3 аТЙДЙЮЕУЛБС УЙМБ ДПЛХНЕОФБ

дМС ХРТБЧМЕОЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ АТЙДЙЮЕУЛБС УЙМБ ДПЛХНЕОФПЧ ЮТЕЪЧЩЮБКОП ЧБЦОБ, Ф.Л. ПОЙ УМХЦБФ УРПУПВПН ДПЛБЪБФЕМШУФЧБ ЪБЛМАЮЕООПК Ч ОЙИ ЙОЖПТНБГЙЙ Й РТЕДУФБЧМСАФ ПДОХ ЙЪ ЖПТН ЧЩТБЦЕОЙС РТБЧБ.

оБ РТЙПВТЕФЕОЙЕ ДПЛХНЕОФПН АТЙДЙЮЕУЛПК УЙМЩ ЧМЙСЕФ НОПЦЕУФЧП ЖБЛФПТПЧ. пТЗБО ХРТБЧМЕОЙС ЙМЙ ДПМЦОПУФОПЕ МЙГП, ЧЩРХУЛБАЭЙЕ ДПЛХНЕОФ ПВСЪБОЩ:

уМЕДХЕФ ТБУУНПФТЕФШ АТЙДЙЮЕУЛХА УЙМХ ТБЪМЙЮОЩИ ЧЙДПЧ ДПЛХНЕОФПЧ Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ЙИ РПДМЙООПУФЙ.

оЕТЕДЛЙ «ХНОПЦЕООЩЕ ПТЙЗЙОБМЩ», Ф.Е. ПТЙЗЙОБМЩ, УПУФБЧМСЕНЩЕ Ч ОЕУЛПМШЛЙИ ЬЛЪЕНРМСТБИ. оБРТЙНЕТ, ДПЗПЧПТ НЕЦДХ ЗПУХДБТУФЧБНЙ У ДТЕЧОЕКЫЙИ ЧТЕНЕО УПУФБЧМСЕФУС Ч ЛПМЙЮЕУФЧЕ ЬЛЪЕНРМСТПЧ, УППФЧЕФУФЧХАЭЙИ ЮЙУМХ ДПЗПЧБТЙЧБАЭЙИУС УФПТПО, РТЙ ЬФПН ЛБЦДЩК ЬЛЪЕНРМСТ СЧМСЕФУС ПТЙЗЙОБМПН.

пТЙЗЙОБМЩ ДПЛХНЕОФПЧ РП УЧПЕНХ ЧОЕЫОЕНХ ЧЙДХ НПЗХФ ВЩФШ ВЕМПЧЙЛБНЙ Й ЮЕТОПЧЙЛБНЙ.

чУЕ ПЖЙГЙБМШОП ОЕЪБЧЕТЕООЩЕ ЧЙДЩ ЛПРЙК ОЕ ЙНЕАФ АТЙДЙЮЕУЛПК УЙМЩ. ъБЧЕТЕОЙЕ ЛПРЙК ДПМЦОП РТПЙЪЧПДЙФУС УБНПК ПТЗБОЙЪБГЙЕК ЙМЙ, РП ОЕПВИПДЙНПУФЙ, ОПФБТЙХУПН. оПФБТЙБМШОПЗП ЪБЧЕТЕОЙС ПВЩЮОП ФТЕВХАФ ДМС ЛПРЙК ХЮТЕДЙФЕМШОЩИ ДПЛХНЕОФПЧ ПТЗБОЙЪБГЙЙ, ЛПФПТЩЕ РТЕДУФБЧМСАФУС Ч ТБЪМЙЮОЩЕ ЗПУХДБТУФЧЕООЩЕ УФТХЛФХТЩ (УХДЕВОЩЕ, ОБМПЗПЧЩЕ Й МЙГЕОЪЙПООЩЕ ПТЗБОЩ, ЛПНЙФЕФЩ РП ХРТБЧМЕОЙА ЙНХЭЕУФЧПН Й Ф.Д.) оП Ч РТЙОГЙРЕ МАВБС ЛПРЙС ДПЛХНЕОФБ, ОЕ РТПФЙЧПТЕЮБЭЕЗП ЪБЛПОХ Й ЙНЕАЭЕЗП АТЙДЙЮЕУЛПЕ ЪОБЮЕОЙЕ, НПЦЕФ ВЩФШ ЪБЧЕТЕОБ ОПФБТЙБМШОП. оПФБТЙХУ УМЙЮБЕФ РПДМЙООЙЛ У ЛПРЙЕК Й ЪБЧЕТСЕФ ЕЕ. ъБРТЕЭБЕФУС ОПФБТЙБМШОПЕ УЧЙДЕФЕМШУФЧПЧБОЙЕ ЛПРЙК РБУРПТФПЧ, ЧПЕООЩИ ВЙМЕФПЧ, УМХЦЕВОЩИ ХДПУФПЧЕТЕОЙК.

уБНЙ ПТЗБОЙЪБГЙЙ ЙНЕАФ РТБЧП ЪБЧЕТЕОЙС ДПЛХНЕОФПЧ, УПЪДБАЭЙИУС Ч ЬФЙИ ПТЗБОЙЪБГЙСИ. фБЛЦЕ ПТЗБОЙЪБГЙЙ НПЗХФ ЪБЧЕТСФШ ДПЛХНЕОФЩ ЗТБЦДБО РТЙ РТЙЕНЕ ОБ ТБВПФХ (ДЙРМПН, БФФЕУФБФ, ХДПУФПЧЕТЕОЙЕ ОБ МШЗПФЩ Й Ф.Д.) лПРЙЙ ЪБЧЕТСАФУС ТХЛПЧПДЙФЕМЕН ПТЗБОЙЪБГЙЙ ЙМЙ ХРПМОПНПЮЕООЩН ДПМЦОПУФОЩН МЙГПН (ОБРТЙНЕТ, ОБЮБМШОЙЛПН ПФДЕМБ ЛБДТПЧ ЙМЙ ЪБЧ. ЛБОГЕМСТЙЕК). ъБЧЕТЕООЩЕ ЛПРЙЙ, ОБРТБЧМСЕНЩЕ Ч ПТЗБОЙЪБГЙЙ, ХДПУФПЧЕТСАФУС РЕЮБФША.

рПДМЙООПУФШ ДПЛХНЕОФБ, РПМХЮЕООПЗП ЙЪ БЧФПНБФЙЪЙТПЧБООПК ЙОЖПТНБГЙПООПК УЙУФЕНЩ, ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС РПУМЕ ЕЗП РПДРЙУБОЙС ДПМЦОПУФОЩН МЙГПН Ч РПТСДЛЕ, ХУФБОПЧМЕООПН ЪБЛПОПДБФЕМШУФЧПН тПУУЙКУЛПК жЕДЕТБГЙЙ. аТЙДЙЮЕУЛБС УЙМБ ДПЛХНЕОФБ, ИТБОЙНПЗП, ПВТБВБФЩЧБЕНПЗП Й РЕТЕДБЧБЕНПЗП У РПНПЭША БЧФПНБФЙЪЙТПЧБООЩИ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ Й ФЕМЕЛПННХОЙЛБГЙПООЩИ УЙУФЕН, НПЦЕФ РПДФЧЕТЦДБФШУС ЬМЕЛФТПООПК ГЙЖТПЧПК РПДРЙУША. аТЙДЙЮЕУЛБС УЙМБ ЬМЕЛФТПООПК ГЙЖТПЧПК РПДРЙУЙ РТЙЪОБЕФУС РТЙ ОБМЙЮЙЙ Ч БЧФПНБФЙЪЙТПЧБООПК ЙОЖПТНБГЙПООПК УЙУФЕНЕ РТПЗТБННОП-ФЕИОЙЮЕУЛЙИ УТЕДУФЧ, ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЙИ ЙДЕОФЙЖЙЛБГЙА РПДРЙУЙ, Й УПВМАДЕОЙЙ ХУФБОПЧМЕООПЗП ТЕЦЙНБ ЙИ ЙУРПМШЪПЧБОЙС. рТБЧП ХДПУФПЧЕТСФШ ЙДЕОФЙЮОПУФШ ЬМЕЛФТПООПК ГЙЖТПЧПК РПДРЙУЙ ПУХЭЕУФЧМСЕФУС Ч тПУУЙКУЛПК жЕДЕТБГЙЙ ОБ ПУОПЧЕ МЙГЕОЪЙЙ.

Что такое электронный документ и какова его юридическая сила?

Согласно п.11.1 ст.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», электронный документ — это «документированная информация, представленная в электронной форме». При каких условиях он приобретает юридическую значимость?

Согласно п.11.1 ст.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», электронный документ — это «документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах».

Юридическую значимость документу — как бумажному, так и электронному — придает его содержимое и подписи.

В то же время при работе с электронными документами необходимо учитывать и другие условия:

| Нормативный акт | Нет запрета на выставление, передачу и хранение в электронном виде |

| Содержимое, форма | Состав информации, порядок составления. Форма электронная |

| Формат | Структура файла |

| Порядок передачи | Порядок выставления и получения документа |

| Подписи | Электронные подписи: простая, усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная (63-ФЗ «Об электронной подписи») |

| Соглашение сторон | О признании электронного документа с электронной подписью равнозначным бумажному с собственноручной подписью. Правила работы с электронным документом |

Все эти условия должны быть выполнены при необходимости. Остановимся на каждом подробнее.

1. Нормативный акт

Все документы, которые обязаны составлять организации, прописаны в нормативных актах: для счетов-фактур – ст. 169 НК РФ, для первичных документов – ст. 9 №402-ФЗ, договор в ГК РФ и т д. Если в нормативном акте нет прямого указания, что документ составляется только на бумаге, значит, его можно составлять и выставлять в электронном виде.

Документы представляют третьим лицам: факторинговым компаниям, банкам, налоговой, прокуратуре и прочим контролирующим органам. На данный момент не все контролирующие органы могут принять и обработать электронные документы. По специфическим документам придется спросить мнение органа. Например, по поводу товарно-транспортной накладной (ТТН) закон 402-ФЗ говорит, что документ может быть составлен в электронном виде, но ТТН необходима водителю в пути для предъявления ГИБДД. И иной возможности ее предъявить, кроме как на бумаге, у водителя нет.

2. Содержимое и форма

Документ — это информация, и неважно, в каком виде составлен документ, он должен содержать одинаково важную информацию о сделке. Есть обязательная информация (например, для первичных документов она перечислена в ст. 9 закона №402-ФЗ), без которой документ не имеет юридической силы, а есть необязательная. Обязательность диктуется законодательством и объясняется очень просто: чтобы контролирующие органы смогли прочесть документ и определить, что за событие произошло в их хозяйственной жизни, им нужно минимум этой информации. Все прочее организации могут либо не указывать, либо писать, как им угодно. Что организации и делали, изобретая свои формы, добавляя свои графы и столбцы, согласовывая друг с другом порядок составления документа.

3. Формат

Документ, как говорилось выше, представляет собой информацию, которая структурирована на носителе. На бумаге информация располагается в привычной для нас форме (или в утвержденной нормативным документом форме, как для счетов-фактур(СФ)): реквизиты, таблица с цифрами и т д.

Электронный документ тоже представляет собой информацию и тоже имеет свою структуру. Структура может быть разной, главное чтобы эту информацию могло прочитать ПО и обработать (например, вывести на экран, чтобы пользователь смог увидеть ее). В формате известна структура информации, длина и расположение полей. Когда формат универсален и известен многим участникам, то все они без труда с помощью своего ПО смогут прочитать документ.

На данный момент ФНС утверждены форматы для СФ, КСФ, книг покупок и продаж, журнала учета СФ, акта передачи работ (услуг) и товарной накладной. Причем для двух последних первичных документов формат был рекомендован и не является обязательным.

Это означает, что СФ должен быть составлен только в таком формате. Формат придает ему юридическую значимость. Вносить исправления в формат нельзя. А вот рекомендованный формат первичных документов изменять можно. Более того, первичные документы можно составлять в любом формате, и это не повлияет на его юридическую значимость.

4. Порядок передачи

Порядок передачи документа тоже может влиять на юридическую значимость.

Так, электронные СФ (ЭСФ) обязательно должны быть переданы в определенном порядке (ст. 169 НК РФ). Такой порядок был утвержден Приказом Минфина от 25.04.2011 №50Н. Неисполнение данного порядка влечет за собой потерю юридической значимости ЭСФ.

А вот для остальных документов, выставляемых в электронном виде контрагенту, нет требований к порядку передачи.

5. Подписи

Электронная подпись, согласно федеральному закону 63-ФЗ «Об электронной подписи», придает электронным документам юридическую значимость.

Закон №63-ФЗ утверждает два вида подписи — простую и усиленную. Простая подпись позволяет идентифицировать подписанта. Для ее создания не нужно использовать криптографию и ключевую пару. Простая электронная подпись (ЭП) – это информация, которая присоединена к файлу и говорит, кто подписал документ. Пользователь авторизуется в системе под своим логином-паролем и от своего имени отсылает файл получателю. Система фиксирует пользователя, таким образом получается, что файл содержит информацию о пользователе (простая ЭП).

Усиленная ЭП не только идентифицирует подписанта, но и защищает документ от изменений. Для формирования усиленной электронной подписи используются криптографические средства и два ключа: ключ ЭП и ключ проверки ЭП. Усиленная делится на квалифицированную и неквалифицированную ЭП.

В федеральном законе №63-ФЗ прописано, что участники электронного взаимодействия могут использовать ЭП любого вида, если это не противоречит нормативным актам или соглашению между этими участниками (ст. 4 №63-ФЗ). На данный момент в законодательстве есть только несколько указаний, какие документы чем подписываются. КЭП должны быть подписаны: ЭСФ, электронная отчетность, опись истребованных документов, трудовой договор с дистанционным работником. Для подписания первичных документов нет указаний, какой вид подписи применять. Поэтому стороны могут выбрать любой вид и договориться об этом между собой.

По умолчанию можно использовать КЭП, для нее не нужно даже составлять соглашение о равнозначности электронного документа бумажному. КЭП на уровне ФЗ приравнена к собственноручной подписи, в то время как для остальных видов сторонам такое соглашение составить придется (п. 2 ст. 6 №63-ФЗ).

6. Соглашение сторон

Помимо того, что придется составить соглашение, если электронные документы будут подписаны не КЭП, возможно, понадобится составить соглашение о переходе на ЭДО.

Переход на ЭДО с контрагентом – дело добровольное. Стороны могут выразить свое согласие или отказ работать с электронными документами. Согласие может быть выражено в различной форме. Например, в конклюдентной, то есть когда участники своими действиями подтверждают согласие. Так, в системе Диадок свое согласие участники выражают тем, что отправляют запрос на работу с электронными документами контрагенту, который в свою очередь его принимает или нет. Еще один способ — оформление согласия в письменной форме, в виде соглашения.

Что должно содержать соглашение, участники определяют самостоятельно.

В случае если у компаний есть потребность детально прописать особенности взаимодействия с контрагентом (например, каковы будут обязательства и ответственность сторон, в каких форматах будут передаваться документы, каким образом будет происходить исправление документов и т д.), лучше составить соглашение о порядке работы с электронными документами.

Все передаваемые через Диадок документы подписываются исключительно КЭП. Поэтому для признания электронных документов, переданных через Диадок, юридически значимыми, с контрагентом не нужно заключать никаких дополнительных соглашений — достаточно просто подключиться к Диадоку и подписать лицензионный договор с компанией «СКБ Контур».

В случае если стороны захотят составить соглашение о переходе на ЭДО, сделать это можно будет на бумаге или в электронном виде, но подписать КЭП.

Тамара Мокеева, эксперт в области электронного документооборота

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.