Что понимают под термином социальная революция

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ

Полезное

Смотреть что такое «РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ» в других словарях:

Революция (социальная) — Революция социальная, способ перехода от исторически изжившей себя общественно экономической формации к более прогрессивной, коренной качественный переворот во всей социально экономической структуре общества. Содержание Р. классически раскрыто К … Большая советская энциклопедия

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — англ. revolution, social; нем. Sozialrevolution. 1. Коренной резкий качественный переворот во всей соц. структуре общества; способ перехода от одной формы соц. полит. устройства к другой. 2. Полит, переворот, в результате к рого меняется соц.… … Энциклопедия социологии

Революция (социальная) — Революция (от позднелат. revolutio поворот, переворот, превращение, обращение) глобальное качественное изменение в развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Первоначально термин revolution… … Википедия

революция социальная — кардинальное изменение социально политического строя, характеризующееся резким разрывом с предшествующей традицией, насильственным преобразованием общественного и государственного институтов в противоположность реформам и социальной эволюции.… … Энциклопедический словарь

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — англ. revolution, social; нем. Sozialrevolution. 1. Коренной резкий качественный переворот во всей соц. структуре общества; способ перехода от одной формы соц. полит. устройства к другой. 2. Полит, переворот, в результате к рого меняется соц.… … Толковый словарь по социологии

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — 1. Коренной резкий качеств. переворот во всей соц. структуре об ва; способ перехода от одной формы соц.политич. устройства к др. 2. Политич. переворот, рез те к рого меняется соц. структура власти … Российская социологическая энциклопедия

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — коренной переворот в социально экономической структуре общества, сопровождающийся внезапным насильственным изменением существующего политического строя … Тематический философский словарь

РЕВОЛЮЦИЯ — (от позднелат. revolutio поворот, переворот), глубокое качественное изменение в развитии к. л. явлений природы, общества или познания (напр., геологич. Р., пром. Р., научнотехническая революция, культурная революция, Р. в физике, Р. в… … Философская энциклопедия

Революция (переворот) — Революция (от позднелат. revolutio ‒ поворот, переворот), глубокое качественное изменение в развитии каких либо явлений природы, общества или познания (например, геологическая Р., промышленная революция, научно техническая революция, культурная… … Большая советская энциклопедия

Революция — I Революция (от позднелат. revolutio поворот, переворот) глубокое качественное изменение в развитии каких либо явлений природы, общества или познания (например, геологическая Р., промышленная революция, Научно техническая революция,… … Большая советская энциклопедия

Революция (социальная)

Р. неизбежно встречает на своём пути преграду в виде политической власти господствующего класса. Поэтому первым актом социальной Р. является Р. политическая, т. е. завоевание государственной власти революционным классом. «. Каждый стремящийся к господству класс, ‒ писали К. Маркс и Ф. Энгельс, ‒ если даже его господство обусловливает, как это имеет место у пролетариата, уничтожение всей старой общественной формы и господства вообще, ‒ должен прежде всего завоевать себе политическую власть. » (там же, т. 3, с. 32). Вопрос о политической государственной власти ‒ главный вопрос всякой Р. «Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса, ‒ отмечал В. И. Ленин, ‒ есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 31, с. 133).

Основоположники марксизма-ленинизма решительно выступали против доктринёрских представлений, согласно которым Р. является автоматическим результатом роста производительных сил и осуществляется лишь тогда, когда само объективное развитие гарантирует стопроцентный успех без упорной борьбы, без потерь, без риска временных поражений. «. В революции, ‒ писал Ф. Энгельс, ‒ как и на войне, в высшей степени необходимо в решающий момент все поставить на карту, каковы бы ни были шансы. Бесспорно во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча?» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8, с. 80‒81). Активная и самоотверженная деятельность массовых сил Р. ‒ решающий фактор её успешного развития и победы.

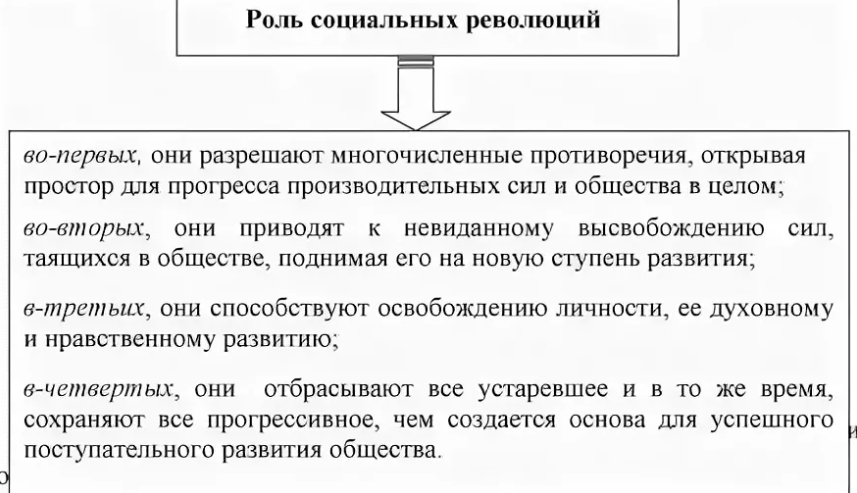

Обобщая исторический опыт, марксистско-ленинская теория доказывает, что Р. являются могучим двигателем общественного и политического прогресса. К. Маркс называл революции «локомотивами истории» (см. там же, т. 7, с. 86). Великая историческая роль Р. состоит в том, что они устраняют преграды с пути общественного прогресса. Р. означает гигантский скачок в общественном развитии, переход к новым, более прогрессивным формам социальной жизни. В революционные эпохи темпы общественного развития необыкновенно ускоряются. По словам В. И. Ленина, в такие периоды пределы возможного тысячекратно расширяются. Р. вовлекает в активную политическую деятельность широчайшие массы народа, которые в обычные времена господствующим классам удаётся отстранить от политики. Обогащается содержание и возрастает объём социального творчества. «Революции, ‒ писал В. И. Ленин, ‒ праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса, с точки зрения узкой, мещанской мерки постепеновского прогресса» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 11, с. 103).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Коммунистической партии, Соч., 2 изд., т. 4; Маркс К., Классовая борьба во Франции, там же, т. 7; его же, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, там же, т. 8; Энгельс Ф., Революция и контрреволюция в Германии, там же; Маркс К., Предисловие [«К критике политической экономии»], там же.; т. 13; Ленин В. И., Две тактики социал-демократии в демократической революции, Полное собрание соч., 5 изд., т. 11; его же. Крах II Интернационала, там же, т. 26; его же, Государство и революция, там же, т. 33; его же. Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 41; Программа КПСС, М., 1974; Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, М., 1969; Ковалев А. М., Социальная революция, М., 1969; Селезнев М. А., Социальная революция, М., 1971; Ленинская теория социалистической революции и современность, М., 1972.

Понятие социальной революции

Вы будете перенаправлены на Автор24

Понятие социальной революции

Социальная революция – это коренные изменения в общественной жизни, предполагающие низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя, орудие и средство перехода от одной общественно-экономической формации к другой.

Марксизм, в отличие от теоретиков либеральной буржуазии и оппортунизма, которыми рассматривалась революция в качестве случайности, говорит, что революция является необходимым, закономерным результатом развития классовой борьбы в антагонистических формациях. Революцией завершается процесс эволюции, то есть постепенного созревания в недрах старого общества элементов или предпосылок нового общественного строя. Разрешается противоречие между новыми и старыми производительными силами, ломая уже отжившие свое производственные отношения и политическую надстройку, которой и были закреплены эти отношения, открывая тем самым простор для дальнейшего развития производительных сил.

Старые производственные отношения поддерживают их носители – господствующие классы, которыми охраняются отжившие порядки силами государственной власти. В связи с этим для расчета пути общественного развития, передовым классам необходимо свергнуть действующий государственный строй. Основной вопрос любой революции – это вопрос о политической власти.

Главным признаком любой революции является переход власти из рук одного класса в руки другого.

Революция – высшая форма межклассовой борьбы. Классы и социальные слои, заинтересованные в свержении действующего строя и способные выстроить более прогрессивный строй в случае победы, представляются собой движущие силы революции. Во время революций, широкие народные массы, которые раньше не проявляли интереса к политической жизни, начинаю сознательно бороться. Именно в связи с этим революционные эпохи предполагают огромный скачок в общественном развитии.

Революция может возникнуть только как результат объективных перемен, которые заставляют массы двигаться, создавая революционную ситуацию.

Готовые работы на аналогичную тему

Характер, масштаб и содержание каждой конкретной революции должно определяться условиями общественно-экономической формации, которая должна быть устранена, а также спецификой того социально-экономического строя, который настанет в результате. Постепенно, с переходом к более высокой стадии общественного развития, идет расширение масштабов, углубление содержания, усложнение объективных революционных задач. На ранних этапах общественной истории, при переходи от общинности к рабовладельчеству, а позже от рабовладельчества к феодализму, революция была стихийной и складывалась на основании совокупности спорадических и локальных массовых движений и восстаний. Переход от феодализма к капитализму, ознаменован общенациональной революцией, в которой существенную роль сыграла сознательная деятельность политических партий и организаций.

При переходе от капитализма к социализму развернулся мировой революционный процесс, в котором сознательная политическая активность передового класса стала необходимым условием для развития и победы революционных масс. Наиболее полно революция представлена в событиях социалистической революции, которая освободила общество от всех известных форм эксплуатации и угнетения, положив начало становлению коммунистической общественной формации, в которой социальные революции не должны быть тождественны революциям политическим.

Типы социальных революций

Выделяют несколько типов социальных революций:

Тип социальной революции зависит от того, какие социальные или политические противоречия должны быть разрешены, какой тип общественного строя будет свергнут и какой придет к власти. Такое содержание отражает понимание революции в наиболее широком смысле, то есть в качестве перехода от одного качественного состояния общества к другому. Такое переход совершается вооруженными массами, а также не обязательно через вооруженное восстание, а как общий результат действия разнообразных факторов жизни общества. Такой революцией является, например, переход общества от рабовладельческого строя к феодальному, от феодального к капитализму, то есть переход от одной общественно-экономической формации к другой. Так, социальна революция – это переход от рабовладельческого строя к феодальному через разрешение внутренних противоречий рабовладельческого способа производства, не смотря на то, что он не был характерной политической революцией.

Принципиально отличается тип революций, в которых ведущая роль отведена социально-политическим мотивам. Такие революции способствуют смене одной общественно-экономической формации на другую, при этом они осуществляются через насильственные действия одного класса, против другого. Такие действия осуществляются на основании теоретической программы, которая выдвигает определенные социально-политические цели и идеалы. Такими революциями являются буржуазная и социалистическая. Особый тип социальных революций, которые помогают осуществлять в конечном итоге оба названных типа революций, можно считать революции, которые затрагивают какую-либо отдельно взятую сферу жизни общества. К ним относят научно-технические, культурные и пр. революции. Все они – необходимые составные части названных типов революций.

Высшим типом революции является революция социалистическая, которая имеет цель коренным образом преобразовать общество в интересах трудящихся. Ее отличает от предшествующих социальных революций то, что прежде революции были ограничены переменами в политической власти, приведением ее в соответствие уже возникшим новым экономическим отношениям, социалистическую же революцию в первую очередь характеризует созидательное начало. Высшим ее назначением является утверждение общественной собственности на средства производства, социалистические производственные отношения. Если раньше революции утверждали частную собственность в определенной ее форме, при этом не стремясь искоренить эксплуатацию, то социалистическая революция в первую очередь направлена против любой эксплуатации людей другими людьми, против любой частной собственности на производственные средства.

Такой коренной перелом в истории человечества принесла Великая Октябрьская социалистическая революция. Социалистическая революция, как ни одна другая, предполагает не одноразовое свержение старой власти и утверждение новой, а длительный период революционных преобразований во всех сферах общественной жизни.

Социальная революция

Вы будете перенаправлены на Автор24

Под социальной революцией в современной научной литературе понимается резкая смена социального строя преимущественно насильственным путем при участии больших масс народа; скачкообразное качественное изменение в развитии социальных явлений, процессов; способ перехода от одной фазы общественного развития к другой.

Сущностные признаки социальных революций

В качестве основных сущностных признаков, отличающих социальную революцию от иных социально-политических изменений можно назвать следующие:

Указанные признаки отличают революцию от государственного переворота, которые состоит в смене одних правящих элит другими без существенных изменений системы власти, политических институтов.

Причины социальных революций

В качестве основных причин социальных потрясений можно назвать следующие:

Готовые работы на аналогичную тему

Основной целью социальной революции выступает изменение системы производственных взаимоотношений, социально-экономических условий существования социума, результатом чего выступает полное обновление всего общества.

Смена власти как сущностный признак революции

В наиболее общем виде выделяют две формы перехода власти:

В свою очередь, различают две основных формы однократного перехода власти:

Постепенный переход власти представлен следующими формами:

Следует отметить, что социальная революция может осуществляться любым из вышеперечисленных способов.

Таким образом, социальные революции представляют собой глубокие, онтологические трансформации каждого аспекта жизнедеятельности общества, включая смену властных элит, систему производственных взаимодействий, которые зачастую имеют насильственный характер, вовлекают в противостояние массовые общественные движения.

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 21 09 2021

Понятие социальной революции — Три основных структурных элемента

Социальная революция — это качественный скачок в развитии общества, сопровождаемый передачей государственной власти в руки одного или нескольких революционных классов и глубокими изменениями во всех сферах общественной жизни.

По мнению Маркса, социальные революции являются выражением сути природно-исторического процесса общественного развития. Они носят универсальный, естественный характер и представляют собой важнейшие фундаментальные изменения в истории человечества. Открытый марксизмом закон социальной революции указывает на объективную необходимость замены одного социально-экономического образования другим, более прогрессивным.

Понятие социальной революции и ее виды имеют неоднозначное толкование в современной литературе. Термин «революция» вошел в социальные науки менее трех веков назад, и в своем современном значении он употребляется сравнительно недавно. Как известно, термин «социальная революция» используется, с одной стороны, для обозначения перехода от одного социально-экономического образования к другому, т.е. под социальной революцией понимается эпоха перехода от одного способа производства к другому на длительный период времени; эта эпоха с логической необходимостью завершает процесс разрешения противоречия, возникающего на определенном этапе развития производства между производительными силами и отношениями производства, а конфликт между последними обостряет все социальные противоречия и, естественно, ведет к классовой борьбе, в которой угнетенный класс должен лишить эксплуатирующих его людей политической власти, во-вторых, обеспечить аналогичный переход в рамках одного общественного организма; В-третьих, обозначить относительно временный политический переворот; в-четвертых, революцию в социальной сфере общественной жизни; в-пятых, обозначить один метод исторического действия в противовес другому, реформистский и т.д. и т.д.

Три основных структурных элемента

Термин «революция» часто используется очень широко — научная революция, техническая революция, коммерческая революция, финансовая революция, аграрная революция, экологическая революция, сексуальная революция.

Внутри национального государства, в котором происходит социальная революция, ее можно разделить на три основных структурных элемента: 1) политический переворот (политическая революция)

2) качественная трансформация экономических отношений (экономическая революция); 3) культурная и идеологическая трансформация (культурная революция). Подчеркнем, что у Маркса уже были две концепции революции: социальная и политическая. Процесс приближения к пониманию сути социальной революции был сложен даже при марксизме. Сначала ее основатели противопоставляли понятия «политическая революция» и «социальная революция», понимая первые как буржуазные революции, а вторые — как пролетарские. Лишь спустя некоторое время Маркс пришел к следующему выводу: «Каждая революция разрушает старое общество в той мере, в какой оно является социальным». Каждая революция свергает старую власть настолько, насколько она имеет политический характер.

В этом контексте приемлема точка зрения М.А. Селезнева, который утверждает, что, поскольку социально-экономические и политические аспекты взаимосвязаны в революции, то «потрясения, совершаемые прогрессивным классом в социально-экономической и политической сферах сознательным и насильственным действием, неразрывно связанным в пространстве и времени, следует точнее назвать общественно-политическими революциями».

Общие законы социальной революции

Если политическая революция направлена на то, чтобы поставить механизм государственной власти на службу новому классу, т.е. на то, чтобы сделать его политически доминирующим, то экономическая революция должна обеспечить доминирование таких отношений производства, которые соответствуют характеру производительных сил и интересам прогрессивного класса. Революционная экономическая трансформация заканчивается только победой нового способа производства. Аналогичным образом, радикальная трансформация в формировании нового сознания, в создании новой духовной культуры происходит только в ходе культурной революции, когда создаются соответствующие экономические, политические, педагогические и культурно-идеологические условия.

При всем многообразии подходов к природе социальной революции можно согласиться, что существуют общие законы социальной революции: 1) существование причин социальной революции (расширение и обострение противоречий); 2) зрелость объективных условий и субъективного фактора и их взаимодействие как закона социальной революции; 3) социальная революция как прогресс (сочетание эволюционных и постепенных изменений); 4) решение фундаментального вопроса (о власти).

Марксистская теория социальной революции

Марксистская теория социальной революции утверждает, что главной причиной социальной революции является углубление конфликта между ростом производительных сил общества и устаревшей, консервативной системой отношений производства, что проявляется в обострении социальных антагонизмов, в интенсификации борьбы между правящим классом, заинтересованным в сохранении существующего порядка, и угнетенными классами. Классы и социальные слои, которые в силу своего объективного положения в системе отношений производства заинтересованы в свержении существующего порядка и в состоянии участвовать в борьбе за победу более прогрессивного порядка, выступают движущими силами социальной революции. Революция никогда не является плодом заговора отдельных лиц или произвола меньшинства, изолированного от масс. Это может произойти только в результате объективных изменений, которые приводят в движение массовые силы и создают революционную ситуацию. Таким образом, социальные революции — это не просто случайные вспышки недовольства, бунты или перевороты. Они «не сделаны по заказу, не приурочены к тому или иному моменту, а созрели в процессе исторического развития и извергаются в данный момент в силу комплекса ряда внутренних и внешних причин».

Радикальные изменения в реальности наших дней, в общественном и индивидуальном сознании, несомненно, требуют нового понимания проблемы социальной перестройки на пути прогресса. Это соображение в первую очередь касается выяснения связи между эволюцией и революцией, между реформами и потрясениями.

Как упоминалось выше, эволюция обычно понимается как количественное изменение, в то время как революция понимается как качественное изменение. В то же время реформа отождествляется с количественными изменениями и, соответственно, контрастирует с революцией.

Эволюция представляет собой непрерывную серию последовательных качественных изменений, в результате которых меняется природа неродного, незначительного для конкретного качества. Взятые вместе, эти постепенные изменения готовят скачок как фундаментальное, качественное изменение. Революция — это изменение внутренней структуры системы, которое становится связующим звеном между двумя эволюционными этапами развития системы.

Реформы

Реформа — это часть эволюции, ее уникальный момент, акт.

Реформа — это специфическая форма революционного процесса, если понимать революцию как разрешение противоречия между производительными силами (содержанием) и отношениями производства (формой). Реформу можно рассматривать и как разрушительный, и как творческий процесс. Деструктивный характер реформ проявляется в том, что с точки зрения революционных сил уступки в виде реформ, проводимых правящим классом, «подрывают» их позицию. А это, как известно, может подтолкнуть правящий класс к насильственным действиям, чтобы сохранить свою власть неизменной (а революционные силы — к ответным действиям). Это позволяет сохранить или даже прервать подготовку качественных изменений в социальном организме.

Творческий характер реформ проявляется в том, что они готовят новые качественные изменения, способствуют мирному переходу к новому качественному состоянию общества, мирной форме революционного процесса — революции. Если мы недооцениваем важность реформ в прогрессивном преобразовании общества, то уменьшаем роль формы в разработке содержания, которое само по себе не является диалектическим. Поэтому революция и реформа являются необходимыми компонентами конкретно-исторического этапа развития человеческого общества и формируют противоречивое единство. Но реформы как таковые не меняют основы старого общественного порядка.

Нет сомнения, что в революционных процессах современной истории значение творческих целей неизбежно возрастает за счет разрушительных. Реформы трансформируются из подчиненного и полезного момента революции в своеобразную форму революционного выражения. Это порождает возможности взаимопроникновения и, конечно, перехода, взаимного влияния между реформами и революцией.

Вывод

Отсюда следует, что революционным можно считать уже не только все, что выходит за рамки реформы, но и то, что позволяет расширить эти рамки до уровня и требований задач кардинальной трансформации существующих общественных отношений. Смысл не в том, чтобы сравнить «движение» и «конечную цель», а в том, чтобы соединить их вместе, чтобы «конечная цель» могла быть реализована в ходе и в результате «движения». «Революционный реформизм» отвергает как несостоятельную альтернативу: революцию или реформу. Если мы не верим в эволюционные возможности отечественной цивилизации и опять склонны только к революциям и переворотам, то о реформах не может быть и речи.

Таким образом, на основе анализа мировой истории и основных исторических типов социальных революций в целом можно утверждать, что социальные революции необходимы и легитимны, поскольку в конечном итоге они знаменуют собой движение человечества по пути прогрессивного социально-исторического развития. Но революционный процесс (как и эволюционный процесс) — это не одноразовый акт. В ходе этого процесса происходит прояснение и углубление задач, изначально поставленных субъектами революции, утверждение в принципе, материализация идей. Революции, по словам Маркса, «постоянно критикуют себя… вернуться к тому, что уже, кажется, сделано, чтобы начать все заново, высмеивая с безжалостной тщательностью полусердие, слабости и бесполезность своих первых попыток.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института