Что послужило основой создания ордерной системы древней греции

Ордерная система в греческом стиле в архитектуре

Дорический ордер храма Гефеста. 5 в до н.э.

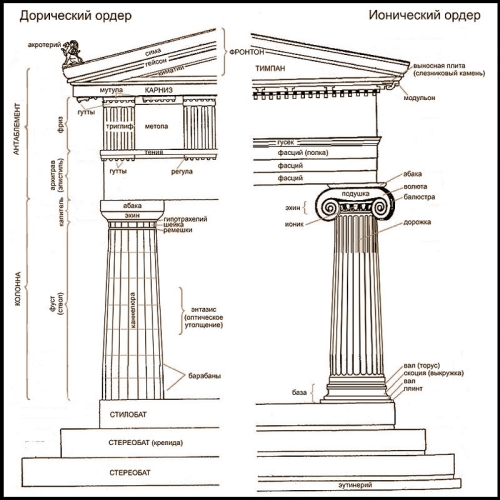

Сравнительная конструкция дорического и ионического ордера.

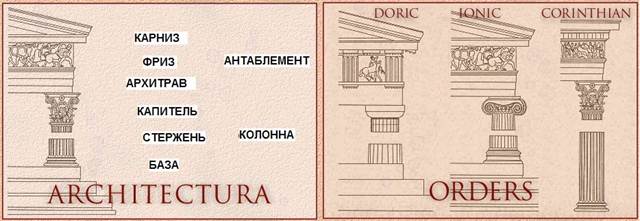

Изображение ионического и дорического ордера на картинке внизу дает возможность сравнить их основные элементы.

Дорический и ионический ордер в Древней Греции.

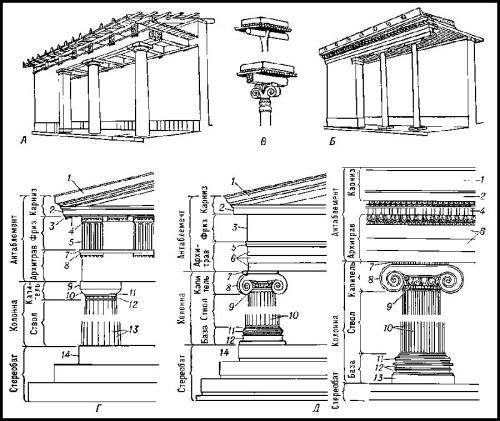

На фотографии: А — деревянный прототип ионического ордера. В — деревянный прототип ионической капители. Г — дорический ордер: 1 — сима; 2 — выносная плита; 3 — мутул; 4 — гутты, или капли; 5 — триглиф; 6 — метопа; 7 — тения; 8 — полочка, или регула, с каплями; 9 — абак (абака); 10 — эхин; 11 — ремешки; 12 — шейка капители, или гипотрахелион; 13 — каннелюры; 14 — стилобат (верхняя ступень стереобата). Д — ионический ордер (справа — более ранний, исходный малоазийский тип, слева — более поздний аттический тип): 1 — сима; 2 — выносная плита; 3 — фриз; 4 — зубчики, или дентикулы; 5 — тения; 6 — фасции архитрава; 7 — абак; 8 — волюта; 9 — эхин; 10 — каннелюры с дорожками между ними; 11 — полувал, или торус; 12 — скоция; 13 — плинт; 14 — стилобат. Ионический ордер исполнялся в малоазийском и аттическом вариантах. Ионический малоазийский ордер возник раньше, у этого ордера сначала не было фриза. Ионический аттический ордер появился позднее, как вариант малоазийского.

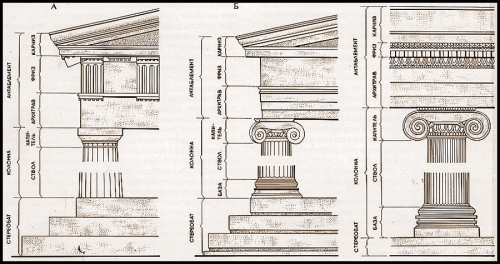

Схематическое изображение разных греческих ордеров. А. Дорический ордер. Б. Ионийский ордер: слева — аттический вариант, справа — малоазийский.

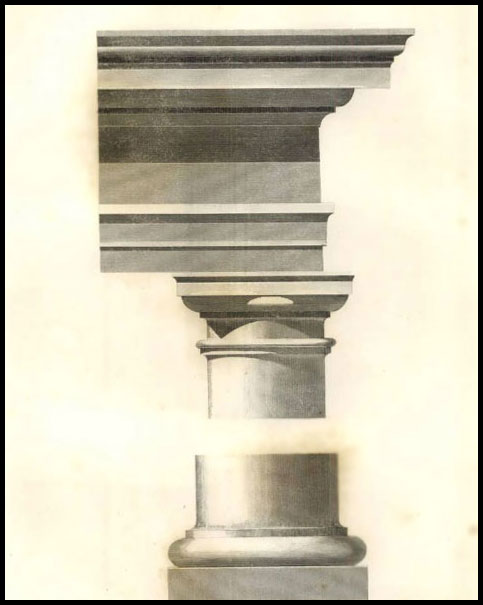

Дорический ордер

Развалины храма богини Геры на острове Самос по заказу Поликрата. Архитекторы Феодор и Ройк.

Ионический ордер

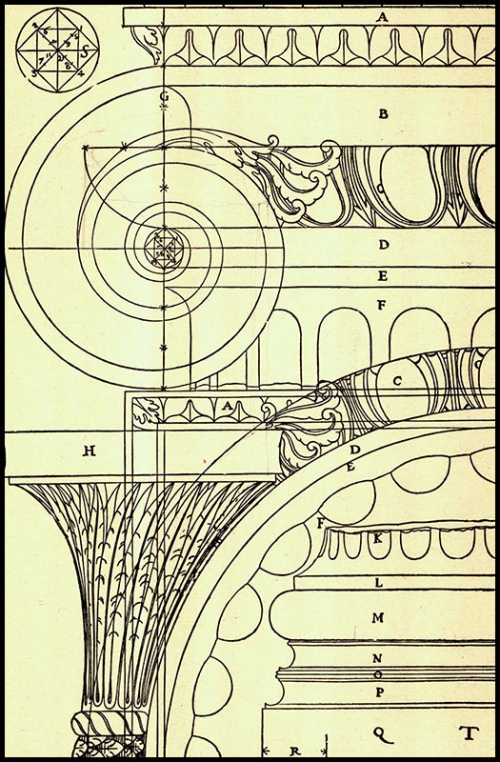

Строение ионической капители и базы колонны с планом.

Ионические храмы

Седьмым чудом света называли святилище Артемиды в Эфесе, воздвигнутое критянином Херсифроном и его сыном Метагеном. Был знаменит храм Геры на Самосее, созданный Ройком и Феодором по заказу тирана Поликрата. Среди небольших строений сохранился храм из мрамора на острове Сифнос (525 г. до н.э.) К ионическому ордеру относится храм Дидимайон в Милете, где колонны украшены ионическими капителями с волютными завитками, каменными декором из листьев пальмы. В городах Малой Азии, где строил архитектор Пифей, был известен храм Афины в Приене в 334 г. до н. э., построенный по заказу Александра Македонского.

Храм Афины в Приене. Архитектор Пифей. 334 г. до н.э.

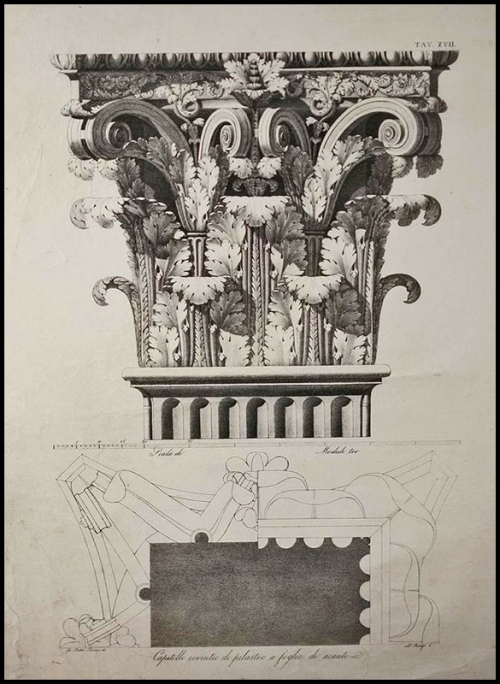

Коринфский ордер

Существует легенда, что своим появлением в конце 5 в. до н.э. коринфский ордер был обязан скульптору Каллимаха из Коринфа. Скульптор увидел на кладбище плетеную корзину с вещами, увитую листьями аканта, которая стала прообразом капители коринфской греческой колонны. Однако, есть предположение, что прототипом коринфского ордера являлась египетская капитель (ссылка на статью о египетских колоннах), декорированная листьями лотоса. Коринфский ордер по сравнению с дорическим ордером и ионическим коринфский был самым роскошным. Этот ордер воспринимался как разновидность ионического: считалось, что они отличаются только высотой капители и декором. Высота коринфской капители равна толщине колонны у основания и еще 1/6 этой величины – на абаку, о которой упоминалось в описании ионических колонн. Высота капители делится на равные части между рядами декора: первый и второй ряд листьев, под абакой – ряд завитков (ствол в этом месте делали более толстым). Архитрав, фриз, карниз составляют 1/5 часть высоты колонны и делятся на части так же, как и в ионической колонне. Выступ карниза у коринфской колонны равняется его высоте.

Гравюра «Коринфская капитель». Первая половина 19 в. Европа.

Римско-дорический ордер

Разновидности римско-дорического ордера на картинках внизу:

Памятник Лисикраты в Афинах. 335-334 гг. до н. э.

Тосканский римско-дорический ордер.

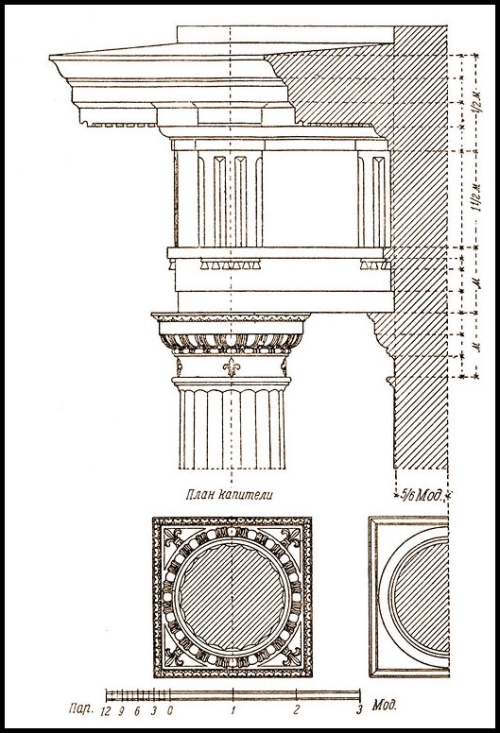

Римско-дорический ордер с модульонами. Антаблемент и капитель.

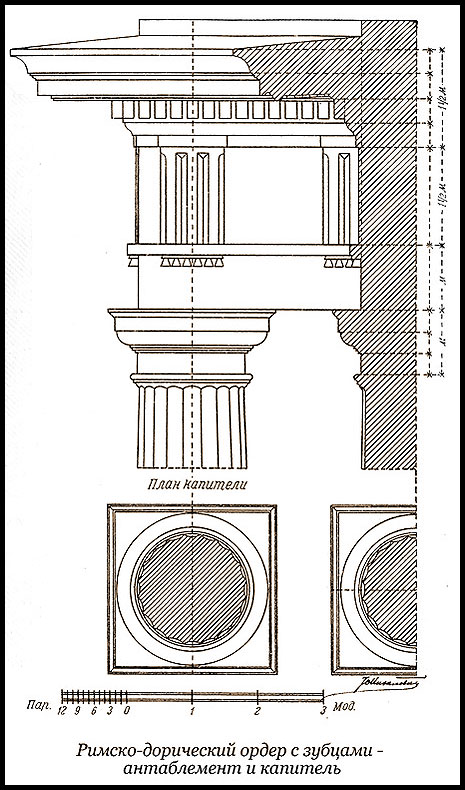

Римско-дорический ордер с зубцами. Антаблемент и капитель.

После падения Римской империи ордерная система долгое время не использовалась в зодчестве, но, начиная с 15 в., ордер вновь стал одним из основных компонентов западно-европейской архитектуры, в российском строительстве ордерная система вошла в моду с конца 17 в.

Тема урока: «Архитектура Древней Греции. Ордерная система»

Разделы: МХК и ИЗО

Цель урока: познакомить учащихся с ордерной системой, доказать, что в основе культурных достижений античности лежит любовь к человеку.

Тип урока: объяснение новых знаний.

– Здравствуйте, ребята!

Сегодня на уроке мы продолжаем разговор об удивительной и до сих пор таинственной для нас Древней Греции. Не секрет, что именно эта эпоха – эпоха античности, являясь образцом внутренней и внешней красоты человека, впервые показала миру, каких вершин может достичь человек. Поэтому эпиграфом к нашему уроку я взяла афоризм Протагора «Человек – мера всех вещей». Ребята, как вы понимаете эти слова?

(Выслушиваются мнения учащихся.)

– Эти слова высечены на фронтоне храма в Дельфах и, как мне кажется, соответствуют всей архитектуре Древней Греции, главной особенностью которой были органичность и соразмерность человеку.

Итак, как вы уже догадались, сегодня на уроке мы будем рассматривать архитектуру Древней Греции, а именно ордерную систему: познакомимся с тремя видами ордеров и проследим, как в античном ордере отразилась основополагающая сущность античного искусства – его направленность на человека. Откройте тетради, запишите число и тему урока.

Ребята, на протяжении многих сотен лет греческие архитекторы разрабатывали каждый элемент здания. Итогом их трудов было создание ордерной системы, основной формой которой является колонна. Вспомните, что такое колонна? Можно обратиться к словарикам. (Колонна (фр.) – элемент здания, опора, обычно круглого или квадратного сечения, поддерживающая балку, антаблемент или пяту арки )

– Колонна со всеми ее деталями, а также части, расположенные над и под колонной, составляют единое целое и ее возведение подчиняется определенному правилу, порядку. Порядок назван латинским словом «ОРДО». Отсюда и название «ОРДЕРНАЯ СИСТЕМА», архитектурный ордер.

Основные греческие ордера – дорический, ионический и коринфский – сформировались не сразу (см. Приложение 1).

В конце VII века до нашей эры появилась дорическая система, ее название произошло от названий одного из главнейших греческих племен – дорян, живших в Пелопоннесе, В Сицилии и южной части Апеннинского полуострова. Доряне отличались особым мужеством и суровостью. Давайте проследим, как особенности характера дорян, их мужество, твердость, стойкость нашли свое отражение в архитектуре. Как вы думаете, чему уделялось главное внимание в такой колонне? Есть ли в ней декоративные элементы? (Главное внимание уделялось не декоративным элементам, а строгой красоте линий.)

– Обратите внимание на капитель – так называется верхняя завершающая часть колонны. Опишите ее, опираясь на иллюстрацию и слайд дорической колонны храма Геры в Пестуме. (Колонна отличается простотой, особой торжественностью, не имеет базы, вырастает прямо из фундамента.)

– Ребята, обратите внимание на раздаточный материал (см. Приложение 2). Прочтем текст и ответим на вопрос: что брали за основу древние греки при создании дорической колонны? (В дорической колонне воспроизведены пропорции несущей части мужского тела 1 : 5.)

– Посмотрим на храм Афины. Выглядят ли здесь колонны неустойчивыми, незаметными или наоборот? Соблюдаются пропорции человеческого тела?

Теперь рассмотрим ионический ордер. Свое название этот стиль взял также от названия племен – ионян, обитавших на полуострове Аттика, островах Эгейского моря и в западной части Малой Азии. Что вы знаете об этом народе? (В отличие от дорян, ионяне имели мягкий характер, были склонны к мирным занятиям и искусствам.)

– Давайте посмотрим, гармонировала ли созданная ими архитектура с их характером и образом мышления. Чем отличается ионическая колонна от дорической? (Она более изящная, стройная, можно сказать, что нежная, украшенная спиралеобразными фигурами.)

– Близкий к ионическому коринфский ордер появился лишь во второй половине 5 века до нашей эры. Его название произошло от города Коринф, в котором, по преданию, и создавался новый ордер. Прочитаем легенду о происхождении коринфской колонны (раздаточный материал – см. Приложение 3).

– Посмотрите на коринфскую колонну святилища Аскления. Чем такая колонна отличается от ионической? (Еще более легкая, украшенная листочками в три горизонтальных ряда.)

– Прочитав легенду и охарактеризовав внешний вид колонны, вы без труда определите, на что похожа данная колонна. (На юную девушку, невесту.)

– Мы с вами познакомились с тремя стилями ордерной системы. Назовите их. (Дорический, ионический, коринфский.)

– Подведем итоги. Что нового мы узнали сегодня на уроке?

– С чем сравнивали древнегреческую колонну?

– На что опирались древние греки при ее создании?

– Давайте вернемся к эпиграфу. Мы с вами доказали, что «Человек – мера всех вещей»?

– Спасибо за работу на уроке.

Домашнее задание: нарисовать и красиво оформить наиболее понравившийся ордер и привести примеры зданий, где он используется.

Список литертуры:

1. Варданян Р.В. Мировая художественная культура: Архитектура. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.– 400 с.

2. Постникова Т.В. Античность. Науч.-поп. издание для детей. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002.– 127 с.– (История искусства для детей).

3. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура: Возрождение: Часть 2, книга 2: Учеб. Пособие для старших классов общеобразоват. Учреждений.– М.: ООО «Издательство Астрель», 2001.– 304 с.

4. Рябцев Ю.С., Козленко С.И. История русской культуры: XVIII–XIX вв. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.– 320 с.

6. Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Кабкова Е.П. Мировая художественная культура. От зарождения до XVIII века. (Очерки истории). – СПб.: Питер, 2006.– 416 с.

7. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Ч. 2. Культуры мира. – Глав. ред. Е. Ананьева; вед. ред. М. Боярский. – М.: Аванта +, 2004.– 640 с.

8. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург. Глав. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта +, 2001.– 448 с.

9. Храмы. Монастыри. Самые красивые и знаменитые. Вед. ред. Е. Ананьева; отв. ред. Т. Каширина.– М.: Аванта +, 2003.–184 с.

10. Замки. Дворцы. Самые красивые и знаменитые. Ред. группа: Е. Ананьева, Т. Евсеева, Е. Дукельская.– М.: Аванта +, 2005.– 184 с.

Ордерная система в архитектуре Древней Греции

Эллинизм

Классический период (5 в. до н.э.— сер.4. в. до н.э.)

Почти все постройки в этом периоде — дорического стиля, сначала тяжёлого и малоизящного, но потом делающегося более лёгким, смелым и красивым. Из храмов этой эпохи, находившихся в самой Греции, можно указать на храм Геры в Олимпии, храм Зевса в Афинах. Дорический стиль, продолжая быть господствующим, делается легче в своих формах и смелее в их сочетании, ионический же стиль входит все в большее и большее употребление, и, наконец, постепенно получает право гражданства и стиль коринфский. В собственной Греции храмы становятся более благородными и гармоничными как по общему своему характеру, так и по пропорциональности отдельных частей; в малоазийских колониях зодчие заботятся о роскоши материала, форм и украшений; Вместо известкового камня и песчаника для построек употребляется мрамор, доступный более тонкой обработке и потому способствующий большей деликатности и изяществу орнаментировки.

Можно выделить 3 периода эллинизма как целостной системы: 1) 334—281 гг. до н. э.— образование империи Александра Македонского и ее распад в результате войн диадохов; 2) 280 г. до н. э.— середина II в. до н. э.— период зрелости эллинизма развивался в последнее столетие существования. 3) Середина II в. до н. э. — 30 г. до н.э. — период упадка эллинизма и его гибели.

Элементы ордерной системы:

— цокольная часть, трехступенчатая (стилобат);

— антаблемент (состоит из архитрава (балка), фриза и карниза) –

перекрывающая часть сооружения.

— фронтон треугольной формы, образованный двумя скатами крыш.

Сложились 2 основных ордера – дорический (простота и мужественность форм)

и ионический (легкость, стройность, изящество, относительно большая

В дорическом ордере колонны не имели баз.

Величайший расцвет классики 5 – 4 вв. не был бы возможен без больших

достижений периода архаики.

По всей Греции сооружается множество храмов особенно в 6 в. Повсюду

переходят к возведению храмов из камня.

Храмы украшались скульптурой (фронтон, фриз, метопы).

Труднейшая задача – размещение многофигурной композиции в треугольном поле

Храм Геры (I) в Пестуме. 6 в. до н.э.

Необычайно широкий главный фасад. Форма колонн своеобразна – верхний

диаметр значительно уже нижнего, громоздкие капители имеют большой вынос.

Нечетное кол-во колонн, основное помещение, разделенное рядом колонн на

две части (нефа) – типично архаические признаки.

Из памятников ионического ордера не дошел до нас ни один в таком

состоянии, чтобы можно было рассматривать в целом виде.

Переход от архаики к классике (кон. 6 – нач. 5 в.)

Храм Геры (II) в Пестуме. Колонны еще тяжеловаты, но форма уже более

близка к классической.

Храм Афины (Афайи) на острове Эгина.

Важную роль в греческой архитектуре играла колонна: её формы, пропорции и декоративная отделка подчиняли себе формы, пропорции и отделку других частей сооружения; она была модулем, определяющим его стиль. В ней более всего выразилось различие художественного вкуса двух главных ветвей эллинского племени, породившее два отдельные направления, господствовавшие в греческом зодчестве. Как по характеру, стремлениям, образу общественной и частной жизни дорийцы и ионийцы не сходствовали между собой во многом, так же точно велика была и разница излюбленных ими двух архитектурных стилей, хотя основные начала этих стилей оставались одни и те же.

Дорический ордер отличается простотой, мощностью, даже тяжеловатостью своих форм, их строгой соразмерностью и полным соответствием механическим законам. Его колонна представляет в своём разрезе круг; высота её стержня (фуста) относится к диаметру разреза как 6 к 1; стержень с приближением к верху несколько утончается и немного ниже половины своей высоты имеет утолщение, так наз. «опухлость» (ε ‘ ντασις), вследствие чего профиль стержня — скорее криво-, чем прямолинейный; но эта кривизна почти не заметна. Так как это обстоятельство нисколько не увеличивает прочности колонны, то надо предполагать, что греческие зодчие старались посредством опухлости только смягчить то впечатление сухости и жёсткости, какое она производила бы при геометрически точной прямолинейности профиля. В большинстве случаев колонна покрыта по направлению своей длины «ложками», или «каннелюрами» (ρ ‘ άβδωσις), то есть желобками, представляющими в разрезе небольшой круговой сегмент. Эти желобки в числе 16—20 на колонне делались, по-видимому, для того, чтобы оживить монотонность её гладкой цилиндрической поверхности и чтобы их перспективное сокращение с боков колонны позволяло глазу лучше чувствовать её круглоту и производило игру света и тени. Нижним своим концом колонна первоначально ставилась прямо на платформу здания; потом иногда помещался под нею низкий четырёхугольный плинт. Немного не доходя до верхнего её конца, стержень опоясан узким углублённым желобком, как бы вдавленным обручем; затем через посредство трёх выпуклых валиков, или ремешков, он переходит в «подушку», или «эхин» (ε ‘ χι˜νος). Эта часть колонны действительно имеет вид придавленной круглой подушки, внизу почти такого же диаметра, как и стержень, а вверху более широкой. На подушке лежит довольно толстая плита квадратной формы, так наз. «абака» (βα ‘ αξ), выступающая своими краями вперёд против эхина. Последний вместе с абакой составляет «капитель» колонны. Вообще дорическая колонна при простоте своих форм прекрасно выражает упругость и сопротивляемость колонны той тяжести, которая подпирается ею. Эту тяжесть составляет т. наз. «антаблемент», то есть каменные балки, перекинутые с колонны на колонну, и то, что лежит над ними.

Антаблемент разделяется на два горизонтальные пояса: нижний, лежащий непосредственно над абаками и называемый «архитравом», представляет совершенно гладкую поверхность; верхний же пояс, или «фриз», заключает в себе две чередующиеся между собой части: «триглифы» и «метопы». Первые суть продолговатые выступы, изображающие как бы концы лежащих на архитраве балок, идущих внутрь здания; в них врезаны две вертикальные каннелюры, и две половинки каннелюр ограничивают их края; под ними, ниже выпуклой полоски, посредством которой фриз отделяется от архитрава, находятся маленькие придатки с рядом пуговок, как бы шляпок от гвоздей, называемых «каплями». Метопы, или пространства между триглифами, первоначально были пустые пролёты, в которых на архитраве ставились сосуды и статуи или прикреплялись щиты; впоследствии же эти пространства стали разделываться плитами с рельефными изображениями подобных предметов, а также сцен из различных циклов мифологических сказаний. Наконец, дорический антаблемент завершается сильно выступающим наружу карнизом или «гезимсом», под которым находится так наз. «слезник» — ряд четырёхугольных пластинок, усеянных «каплями» в числе 18 на каждой. По краю карниза, в так наз. «софите», рассажены львиные головы с раскрытой пастью, назначенные для стока дождевой воды с крыши. Последняя делалась либо из каменных, либо из черепичных плит; образуемые ею треугольные фронтоны, окаймлённые расчленённым карнизом, нередко были украшены скульптурными группами. На вершине фронтона и по его краям выступали «акротеры» в виде пальмовых листьев (пальметок) или же статуи на пьедесталах.

В ионическом ордере все формы легче, нежнее и грациознее, чем в дорическом. Колонна стоит не непосредственно на фундаменте здания, а на четырёхугольном, довольно широком подножии (стилобате) и имеет внизу базу (spira), состоящую из нескольких круглых валов или «торов» (torus), отделённых один от другого впалыми желобками, или «скотиями». Стержень колонны несколько расширен внизу и утончается по мере приближения к своей вершине. Ионическая колонна выше и стройнее дорической и покрыта каннелюрами в большем числе (иногда до 24), причём они врезаны в неё гораздо глубже (представляя в разрезе иногда ровно полукруг), отделены друг от друга небольшими гладкими пространствами и не доходят до самого верха и низа стержня, оканчиваясь здесь и там закруглением. Но самая характеристичная часть в ионическом стиле — капитель колонны. Она состоит из нижней части (эхина), украшенной так наз. «овами», и из лежащей над нею четырёхугольной массы, сильно выдвигающейся вперёд и образующей с лицевой и задней стороны капители по паре завитков, или «волют». Эта масса имеет вид как бы положенной на эхин широкой и плоской подушки, концы которой закручены в спираль и перевязаны ремешками, обозначенными на боковых сторонах капители маленькими валиками. Самые волюты обведены выпуклыми ободками, которые закручиваются в виде спирали и сходятся в середине в род круглой пуговицы, так наз. «глаз». Из углов, образуемых волютами, выступает на эхине по пучку цветочных лепестков. Абака представляет собой тонкую квадратную плиту гораздо меньшей ширины, чем капитель, украшенную по краям волнообразными лепестками. Ионический антаблемент состоит из архитрава, распадающегося на три горизонтальные полосы, которые немного выдаются вперёд одна над другой, и из фриза, на котором обыкновенно изображались как бы повешенные черепа жертвенных животных, венки зелени, гирлянды цветов или же рельефные сцены мифологического содержания. В последнем случае фриз назывался «зоофором». Архитрав отделяется от фриза полочкой, под которой идёт желобок, орнаментированный зубчиками или иным образом. Карниз антаблемента, отделённый от фриза также орнаментированной полоской, сильно свешивается над ним; он содержит в своей нижней части довольно широкий ряд больших зубцов, или «дентикул». Орнаментированные полоски тянутся между частями карниза, а также между расчленениями гезимса на фронтоне.

Ионический ордер, зачатки которого встречаются в искусстве Средней Азии, перешёл оттуда в малоазийские греческие колонии и в самую Элладу, где с течением времени становился все более и более изящным и подвергся многочисленным видоизменениям. Так, в Аттике он получил настолько своеобразный характер, что история архитектуры признает особый «аттический» стиль. Главное его отличие от ионического состоит в большей толщине и массивности волют капители, на которых, кроме двух ободков, сходящихся в глазе волюты, есть ещё третий такой же ободок; другое важное отличие заключается в том, что каннелюры в большинстве случаев не доходят до самой вершины стержня колонны и она украшается узором из пальметок и завитков.

Кроме описанных стилей, в греческом зодчестве существовал ещё один — коринфский, возникший позже других и отличавшийся особенной пышностью. Такая колонна, имеют базу и антаблемент, что создает значительное сходство с ионическими; но капитель и абака — совершенно иные. Первая представляет как бы корзину, окружённую двумя рядами аканфовых листьев; наклонно стоящие четыре волюты, выступая из этих листьев и давая от себя две меньшие волюты, поддерживают плоскую абаку, которая имеет форму квадрата с отсечёнными углами и дугообразно срезанными сторонами; в середине каждой из этих сторон помещена розета.

К какому бы стилю ни принадлежал храм, потолочное покрытие его портиков, галерей и самого святилища было одинаково. В первых оно состояло из толстых каменных балок, идущих от фриза к стене святилища; на них лежали менее массивные перекладины, образуя подобие решётки с квадратными отверстиями, которые заделаны плитами (калиматиями, или кассетами). Эти плиты выкрашивались в голубой цвет, и на них изображались золотые звезды; а в коринфском стиле помещались лепные розеты. Подобным же образом отделывался и подбой крыши, игравший роль потолка в святилище. Последнее, в небольших храмах, напр. в templa in antis, представляло одну, ничем не перегороженную залу, получавшую свет только через входную дверь, и статуя божества стояла в его глубине среди таинственного полумрака. В больших храмах, святилище, по направлению своей длины, разделялось двумя рядами колонн на три части (корабля или нефа); эти колонны поддерживали галереи, устроенные над боковыми нефами и несли на себе другие колонны, меньшей величины, подпиравшие крышу. Над средним нефом проделывалось в крыше четырёхугольное отверстие (гипефра), через которое внутренность храма получала обильное освещение. Это отверстие, по-видимому, не имело никакого прикрытия, кроме натягивавшегося над ним полотна или куска какой-либо другой ткани для защиты от солнца, дождя и непогоды.