Что послужило причиной раскола коалиционных правительств в странах восточной европы

План Маршалла» и раскол Европы.

В июне 1947 г. государственный секретарь США А. Маршалл выдвинул идею помощи странам Европы в преодолении последствий войны.

Предполагалось, что страны, принимающие помощь, предоставят данные о состоянии своей экономики, потребностях, планах использования поступающих средств. На основании этих данных Конгресс США определял размеры помощи, распределением которой занимался специальный комитет под руководством американского администратора.

«План Маршалла» должен был, с одной стороны, помочь европейцам преодолеть последствия войны, а с другой, дать США возможность избавиться от переизбытка капиталов, создать платежеспособные рынки сбыта продукции.

«План Маршалла» был отвергнут советской дипломатией. Она расценила его как очередную угрозу влиянию СССР в Восточной Европе, охарактеризовав как попытку закабаления Европы американским капиталом. Эта оценка была весьма далека от реальности, поскольку, как показало последующее развитие стран Западной Европы, им удалось, используя помощь США, не только восстановить нормальную экономическую жизнь, но и вступить с самими США в конкуренцию на мировых рынках. Однако все союзные и дружественные СССР политические силы оказались вынуждены выдвинуть лозунг защиты экономической самостоятельности своих стран.

Коммунисты в знак протеста против принятия «плана Маршалла» вышли из правительств Италии и Франции. В странах Восточной Европы возникшие политические кризисы завершились расколом коалиционных правительств и установлением тоталитарных коммунистических режимов, начавших строительство «нового общества» с массовых репрессий против инакомыслящих.

Раскол Европы на две группы государств, с одной стороны, сделавших выбор в пользу «плана Маршалла» и сближения с США, с другой, избравших социалистический путь развития и сотрудничество с СССР, имел далеко идущие последствия. На европейском континенте, а затем и в мировом масштабе началось формирование системы двух противостоящих друг другу военно-политических и экономических союзов. Их центром выступали крупнейшие мировые державы — США и СССР.

К основным вехам формирования глобальной системы союзов относятся следующие.

Осенью 1947 г. было создано Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Информбюро). Фактически это был орган политического и идеологического руководства Москвы правящими коммунистическими и рабочими партиями стран Восточной Европы, связи с не правящими партиями (из них в Информбюро вошли компартии Италии и Франции).

В 1948 г. Советский Союз заключил договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с большинством восточноевропейских стран.

Ответным шагом Великобритании, Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга было создание новой военной организации — Западного союза.

В январе 1949 г. СССР и большинство стран Восточной Европы декларировали заключение экономического союза — Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Со своей стороны, страны Запада 4 апреля 1949 г. сформировали военно-политическую организацию Североатлантического договора (НАТО). Ее учредителями стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия и Португалия. Договор о создании НАТО был дополнен договорами о взаимопомощи между ее членами. В 1952 г. к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. — ФРГ.

Ответом на вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. стало создание Организации Варшавского договора, военно-политического союза СССР с дружественными ему странами Восточной Европы.

4. Военное соперничество СССР и США.

Возникновение в Европе двух противостоящих друг другу военно-политических союзов было не просто порождением борьбы СССР и США за мировое лидерство. Каждый из них отстаивал определенную модель миропорядка, образа жизни народов, связывая с их утверждением реализацию своих национально-государственных интересов. Соответственно, выбор союзников определялся не только геополитическими соображениями, как это было в прошлом, но и готовностью правящей политической элиты того или иного государства проявить приверженность той или иной модели общественно-политического развития.

Несовместимость этих моделей, основанных на различных, тоталитарной и демократической, политических идеологиях, предопределяли невозможность примирения между воплощавшими их странами. Соперничество «двух лагерей» протекало в разных формах — идеологической борьбы за умы и сердца людей, экономического соревнования. Но поскольку ни одна из сторон не исключала возможности прямого военного столкновения, особое значение в «холодной войне» придавалось наращиванию военных сил.

Возникновение тупиковой ситуации в сфере военного соперничества стало тем более очевидно, когда и в США, и в СССР сформировалось осознание опасности последствий тотальной войны с использованием оружия массового поражения (ОМП). Понимание того, что в ядерной войне не может быть победителей и за уничтожение оппонента придется заплатить очень высокую цену, приближающуюся к самоуничтожению, побуждало обе сверхдержавы к принятию определенных правил игры. Эти правила формировались стихийно и носили противоречивый характер. Во-первых, они предполагали, что необходимо хотя бы в минимальной степени учитывать интересы другой стороны и даже при прямой конфронтации, сопровождающейся угрозами применения ОМП, видеть предел уступок, далее которых она не сможет пойти.

Во-вторых, как политика, так и осуществление военных программ не должны создавать у оппонента убежденности, что он может стать жертвой внезапного удара. Достижение взаимной предсказуемости могло быть гарантировано лишь при сочетании конфронтации с диалогом, поиском компромиссов, в том числе и в столь деликатной для обеих сторон сфере, как обеспечение военной безопасности.

Раскол Европы

Первая мировая война имеет глубокие исторические корни. Она вызревала в течение многих десятилетий. В Крымскую войну 1855—1856 годов против России выступили Англия и Франция, и последняя за свое участие расплатилась унизительным поражением в войне один на один против Пруссии в 1871 году. С тех пор французским политикам, каких бы политических взглядов они бы ни придерживались, стало совершенно очевидно, что без помощи России Франция в любой будущей войне против Германии будет разгромлена ровно столько раз, сколько того захотят в Берлине. Создание канцлером О. Бисмарком «железом и кровью» в центре Европейского континента мощнейшей Германской империи, чьи земли простирались от берегов Немана до Альпийских гор, от Бреслау на востоке и Лотарингии на западе, сформировало в Европе абсолютно новую геополитическую ситуацию.

Франкфуртский мир положил конец войне между Францией и Германией, но не только не решил всех проблем, а углубил пропасть между двумя странами. Правда, на ближайшие годы ситуация в Европе оставалась как бы «замороженной»: чтобы вновь начать войну, Франция нуждалась в более или менее продолжительном мире для залечивания ран и поиска союзников, а творца немецкой внешней политики канцлера Бисмарка, наоборот, преследовал «кошмар коалиций», и он делал все, чтобы не допустить сближения Санкт-Петербурга и Парижа и сохранить завоеванное. «Весь восточный вопрос не стоит костей одного померанского гренадера«, — любил повторять «железный» канцлер. Англия же продолжала оставаться в Европе в состоянии «блестящей изоляции».

К началу 80-х годов XIX века совершенно новый характер приняли и германо-австрийские отношения. После завершения процесса объединения Германии под эгидой Пруссии сохранение австро-венгерской монархии стало для Берлина жизненной необходимостью, и все прежние распри с Веной были преданы забвению. Военный разгром или политический распад монархии, в которой господствующая немецкая нация составляла меньшинство, означали бы по меньшей мере создание нескольких независимых славянских государств, ориентированных на Россию.

Двуличное поведение немцев во время Берлинского конгресса привело к охлаждению русско-германских политических отношений. Следствием недружественной России позиции Бисмарка, занятой им на Берлинском конгрессе, стала шумная антинемецкая кампания, поднятая славянофилами в прессе. Мотив о коварстве Бисмарка, таким странным образом отплатившего России за ее поддержку Пруссии в войне с Францией, был подхвачен и правительственными кругами. С ответными обвинениями в неблагодарности в немецких правительственных газетах выступил сам канцлер. Так в прессе двух стран началась нашумевшая на всю Европу «газетная война».

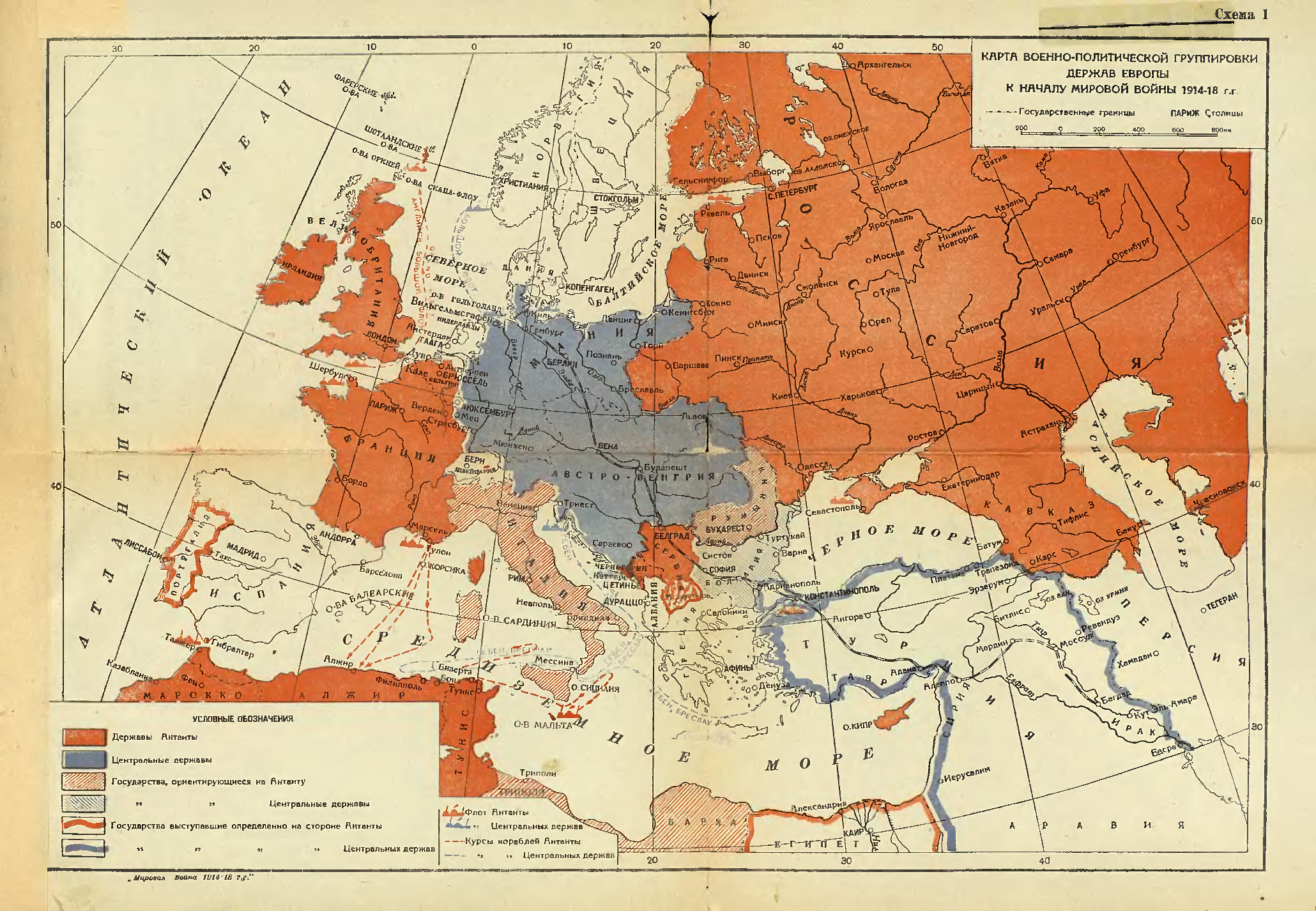

Для более детального просмотра карты «щелкните» по ней мышкой

Еще одним источником охлаждения русско-германских отношений стали конфликты между двумя странами в области экономики. Русско-германские экономические противоречия в те годы характеризовались как конкуренцией русского и прусского сырья и хлеба на германском рынке, так и острой борьбой между русской и германской промышленностью на внутреннем рынке Российской империи. Между двумя странами началась настоящая таможенная война. Германия первой ввела почти полный запрет на ввоз из России мяса, а затем и драконовские пошлины на хлеб, что очень больно ударило по русскому сельскому хозяйству — ведь в те годы Германия поглощала почти 30 % русского экспорта и была вторым после Англии торговым партнером нашей страны.

В конце 1880-х годов в недрах немецкой дипломатии начал формироваться «новый курс» в европейской политике. Бисмарк был приверженцем предотвращения непосильной для его страны войны на два фронта путем дипломатической изоляции Франции и подготовки локальной войны против нее. Следуя этой задаче и воспользовавшись острым конфликтом между Францией и Италией из-за Туниса, Бисмарку в 1882 году удалось присоединить к австро-германскому договору Рим, и таким образом был создан Тройственный союз. Но новый немецкий канцлер Каприви счел задачу предотвращения войны на два фронта невыполнимой для германской внешней политики. Теперь немцы стали исходить из предпосылки о неизбежности войны против франко-русского союза на два фронта, а посему поставили цель создать под своей эгидой такую группировку европейских держав, которая по своей мощи превзошла бы объединенные силы России и Франции. Ключ к решению этой задачи находился, однако, в руках Лондона.

Объективной предпосылкой для германо-английского сближения, казалось, могли послужить проблемы между Россией и Англией на Балканском полуострове, в Персии и Афганистане и в некоторых других частях света. Воплощением политики Каприви стал договор между Германией и Англией, заключенный летом 1890 года. По нему Германия уступала Лондону ряд важных территорий в Африке, в том числе и в верховьях Нила, а в обмен Лондон передавал Берлину остров Гельголанд — ключ к воротам Северного моря. Одновременно в Берлине демонстративно отказались возобновить «договор о перестраховке» с Россией, который предусматривал некие взаимные обязательства на случай войны в Европе. Политика эта, надо отметить, потерпела полный крах. Англичане напрочь отвергли все попытки втянуть их в Тройственный союз, а в 1894 году и сам Каприви был отправлен в отставку.

Грубая политика преемника Бисмарка заставила сделать соответствующие выводы в Санкт-Петербурге. Расплатой за близорукость и самонадеянность для германского правительства стал франко-русский союз, заключенный в 1891—1893 годах.

Итак, к концу XIX веке Европа разделилась на два лагеря — с одной стороны, Франция и Россия, а с другой — Германия и Австро-Венгрия плюс Италия.

КОММЕНТАРИИ

1

История дипломатии. Т. 2. М., 1963. С. 142.

3. НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХПОЛЮСНОГО МИРА

Холодная война — политологический термин, используемый в отношении периода глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния в 1946—1991 годах между СССР и их союзниками — с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Эта конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая борьба — как следствие противоречия между капиталистической и социалистической моделями государственного строя.

Противостоящие друг другу военно-политические блоки на территории Европы

С точки зрения объективных интересов народов и государств, «холодная война» не была выгодна никому. Большая часть Европы лежала в руинах, восстановление ее экономики, равно как и народного хозяйства СССР, требовало условий мира и сотрудничества. И Великобритания, и крайне ослабленная Франция, столкнувшись с подъемом освободительного движения, прежде всего стремились сохранить свои колониальные империи. Единственной державой, усилившейся в годы войны, были США. Национальный доход этой страны возрос с 64 млрд. долларов в 1938 г. до 160 млрд. в 1944 г. На долю США приходилось 60% мирового промышленного производства, до 80% мирового золотого запаса. Но и США также ничего не выигрывали от конфликта с СССР. Предотвратить спад производства после свертывания военных заказов США могли лишь при полной реализации идеи свободы торговли, что в условиях «холодной войны» было невозможно.

Выполнение странами-победительницами принципов, заложенных в Атлантической хартии и в Уставе ООН, могло бы исключить конфликт между ними. Однако предвоенные закулисные дипломатические маневры породили у советского руководства убежденность, что лидеры демократических государств могут также игнорировать международно-правовые нормы, как и режим А. Гитлера. Роль общественного мнения, его влияние на принятие политических решений в США и Великобритании советские лидеры, как правило, всерьез не воспринимали. Соответственно, ссылки на принципы Устава ООН рассматривались как пропагандистское прикрытие корыстных устремлений. Кроме того, эти принципы по-разному толковались и понимались в СССР и США.

Разумеется, и СССР, и страны Запада на словах признавали право каждого народа на выбор своего пути развития. Однако с точки зрения руководства СССР, единственно закономерным был выбор в пользу Коммунистической партии. Со своей стороны, лидеры стран Запада полагали, что успехи коммунистов не могут быть итогом свободного волеизъявления народов, особенно в странах, на территориях которых находятся советские войска.

Добиваясь осенью 1945 г. изменения состава правительств Болгарии и Румынии на том основании, что они не отражают всего спектра существующих в обществе политических сил, лидеры стран Запада полагали, что отстаивают интересы народов освобожденной Европы.

С точки зрения советского руководства, эти требования были покушением на свободу политического выбора народов Восточной Европы, актом, откровенно недружественным СССР. В Москве сочли, что Запад предпринимает попытку восстановления барьера недружественных СССР государств в Восточной Европе, способных стать плацдармом нападения на него.

Весной 1946 г. СССР начал выводить войска из Ирана. После их ухода Иран ликвидировал автономии и расторг подписанный им договор об аренде Советским Союзом нефтяных месторождений сроком на 50 лет.

Осенью 1946 г. СССР предъявил Турции ультимативно сформулированные требования об изменении режима черноморских проливов и совместной их обороне, что предполагало размещение советских войск в районе проливов. В конце 1946 г. в Греции, где при помощи английских войск была восстановлена конституционная монархия, коммунисты отказались принять участие в парламентских выборах. При поддержке правящих в Болгарии и Югославии коммунистических режимов греческие коммунисты начали вооруженную борьбу за власть. Рассмотрение конфликта в Совете Безопасности ООН не дало положительных результатов, поскольку СССР считал эту борьбу законной.

В этих условиях у лидеров стран Запада усилились опасения, что СССР будет безостановочно расширять свою сферу особых интересов, включая в нее все новые страны, где будут усиливаться позиции коммунистов. В марте 1947 г. Конгресс США по просьбе Г. Трумэна одобрил выделение средств и посылку военного персонала в Грецию и Турцию для их защиты от коммунистической агрессии. В послании президента США, получившем название «доктрины Трумэна», сдерживание СССР и союзных ему политических сил от захвата новых территорий было определено как жизненно важное для обеспечения безопасности и интересов самих США.

В июне 1947 г. государственный секретарь США А. Маршалл выдвинул идею помощи странам Европы в преодолении последствий войны. Предполагалось, что страны, принимающие помощь, предоставят данные о состоянии своей экономики, потребностях, планах использования поступающих средств. На основании этих данных Конгресс США определял размеры помощи, распределением которой занимался специальный комитет под руководством американского администратора. «План Маршалла» должен был, с одной стороны, помочь европейцам преодолеть последствия войны, а с другой, дать США возможность избавиться от переизбытка капиталов, создать платежеспособные рынки сбыта продукции.

«План Маршалла» был отвергнут советской дипломатией. Она расценила его как очередную угрозу влиянию СССР в Восточной Европе, охарактеризовав как попытку закабаления Европы американским капиталом. Эта оценка была весьма далека от реальности, поскольку, как показало последующее развитие стран Западной Европы, им удалось, используя помощь США, не только восстановить нормальную экономическую жизнь, но и вступить с самими США в конкуренцию на мировых рынках. Однако все союзные и дружественные СССР политические силы оказались вынуждены выдвинуть лозунг защиты экономической самостоятельности своих стран. Коммунисты в знак протеста против принятия «плана Маршалла» вышли из правительств Италии и Франции. В странах Восточной Европы возникшие политические кризисы завершились расколом коалиционных правительств и установлением тоталитарных коммунистических режимов, начавших строительство «нового общества» с массовых репрессий против инакомыслящих.

Раскол Европы на две группы государств, с одной стороны, сделавших выбор в пользу «плана Маршалла» и сближения с США, с другой, избравших социалистический путь развития и сотрудничество с СССР, имел далеко идущие последствия. На европейском континенте, а затем и в мировом масштабе началось формирование системы двух противостоящих друг другу военно-политических и экономических союзов. Их центром выступали крупнейшие мировые державы — США и СССР.

К основным вехам формирования глобальной системы союзов относятся следующие.

Осенью 1947 г. было создано Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Информбюро). Фактически это был орган политического и идеологического руководства Москвы правящими коммунистическими и рабочими партиями стран Восточной Европы, связи с неправящими партиями (из них в Информбюро вошли компартии Италии и Франции).

В 1948 г. Советский Союз заключил договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с большинством восточноевропейских стран. Ответным шагом Великобритании, Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга было создание новой военной организации — Западного союза.

В январе 1949 г. СССР и большинство стран Восточной Европы декларировали заключение экономического союза — Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Со своей стороны, страны Запада 4 апреля 1949 г. сформировали военно-политическую организацию Североатлантического договора (НАТО). Ее учредителями стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия и Португалия. Договор о создании НАТО был дополнен договорами о взаимопомощи между ее членами. В 1952 г. к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. — ФРГ.

Ответом на вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. стало создание Организации Варшавского договора, военно-политического союза СССР с дружественными ему странами Восточной Европы.

Возникновение в Европе двух противостоящих друг другу военно-политических союзов было не просто порождением борьбы СССР и США за мировое лидерство. Каждый из них отстаивал определенную модель миропорядка, образа жизни народов, связывая с их утверждением реализацию своих национально-государственных интересов. Соответственно, выбор союзников определялся не только геополитическими соображениями, как это было в прошлом, но и готовностью правящей политической элиты того или иного государства проявить приверженность той или иной модели общественно-политического развития.

Несовместимость этих моделей, основанных на различных, тоталитарной и демократической, политических идеологиях, предопределяли невозможность примирения между воплощавшими их странами. Соперничество «двух лагерей» протекало в разных формах — идеологической борьбы за умы и сердца людей, экономического соревнования. Но поскольку ни одна из сторон не исключала возможности прямого военного столкновения, особое значение в «холодной войне» придавалось наращиванию военных сил.

Во-вторых, как политика, так и осуществление военных программ не должны создавать у оппонента убежденности, что он может стать жертвой внезапного удара. Достижение взаимной предсказуемости могло быть гарантировано лишь при сочетании конфронтации с диалогом, поиском компромиссов, в том числе и в столь деликатной для обеих сторон сфере, как обеспечение военной безопасности.

«От Штеттина на Балтике до Бреста на Адриатике железная завеса спустилась на континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы, Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София — все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы. Только Афины с их бессмертной славой свободны решать свое будущее на выборах под наблюдением англичан, американцев и французов. Польское правительство, находящееся под контролем русских, поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на Германию Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют почти во всех этих странах, и до настоящего времени в них не существует никакой подлинной демократии. Турция и Персия глубоко встревожены и обеспокоены претензиями, которые осуществляет Московское правительство Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали меньшее уважение, чем военная слабость. По этой причине наша старая доктрина равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил».

Из интервью И.В. Сталина корреспонденту газеты «Правда» относительноречи У. Черчилля, 14 марта 1946 г.:

По сути дела, г-н Черчилль стоит теперь на позиции поджигателя войны Возможно, что кое-где склонны предать забвению колоссальные жертвы советского народа, обеспечивающие освобождение Европы от гитлеровского ига. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу?

Рост влияния коммунистов нельзя считать случайным. Он представляет вполне закономерное явление. Влияние коммунистов выросло потому, что в тяжелые годы господства фашизма коммунисты оказались надежными, смелыми борцами против фашистского режима, за свободу народов

Я не знаю, удастся ли г-ну Черчиллю и его друзьям организовать после второй мировой войны новый военный поход против Восточной Европы. Но если им это удастся, что мало вероятно, ибо миллионы простых людей стоят на страже дела мира, то можно с уверенностью сказать, что они будут биты».

Формулы упорядоченного соперничества сложились не сразу. На начальном этапе «холодной войны», хронологические рамки которого определялись периодом 1947—1953 гг., обе стороны исходили из очень высокой степени вероятности военного столкновения друг с другом.

И СССР и США стремились как можно быстрее включить в орбиту своего влияния все страны, судьба и выбор которых еще не определились, и как минимум — помешать расширению сферы влияния оппонента.

Наиболее острый конфликт в Европе в этот период был связан с германским вопросом. В годы войны была достигнута принципиальная договоренность о том, что Германия должна стать миролюбивым, демократическим государством. Однако вопрос о том, как перейти к такому состоянию в условиях, когда территория Германии и ее столицы — Берлина была поделена на зоны оккупации США, Великобритании, Франции, СССР, так и не нашел решения. Каждая из сторон опасалась, что ресурсы, потенциал Германии окажутся под контролем оппонента в «холодной войне». Надежных, удовлетворяющих и СССР, и страны Запада гарантий, что при создании единой Германии выборы будут действительно свободными, а сама Германия останется в стороне от военных блоков, так и не было найдено. Так на территории Германии началось формирование двух германских государств. В 1948 г. на территории Западной Германии была проведена валютная реформа. В ответ на это СССР закрыл границу между зонами оккупации, чтобы избежать затопления Восточной Германии обесцененной валютой. Поскольку союзники провели денежную реформу и в Западном Берлине, он тоже оказался блокированным, что привело к прекращению ввоза продовольствия в этот город, создало угрозу голода.

Руководство СССР предполагало решить возникшую проблему путем переговоров, надеясь, что в сложившейся ситуации страны Запада пойдут на уступки в германском вопросе. Однако США категорически исключили переговоры с позиции слабости. Блокада была прорвана с установлением воздушного моста с Западным Берлином, по которому в город поставлялись продукты питания. Командование войск США в Германии не исключало возникновения прямого военного конфликта, если СССР попытается помешать этим поставкам.

Берлинский кризис стал прологом к замораживанию вопроса о единой Германии более чем на четыре десятилетия. В 1949 г. были созданы два германских государства — Западная (ФРГ) и Восточная (ГДР) Германия, вошедшие впоследствии, соответственно, в НАТО и Организацию Варшавского договора, превратившиеся в основную арену противостояния войск США и СССР в Европе.

Второй конфликт, поставивший СССР и США на грань прямого столкновения, произошел в Азии. В 1949 г. гражданская война в Китае завершилась победой коммунистов, опиравшихся на поддержку Советского Союза. Между СССР и Китаем был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Остатки антикоммунистических сил под командованием Чан Кайши под прикрытием ВМС США эвакуировались на остров Тайвань.

Дипломатия США воспользовалась тем, что СССР бойкотировал работу ООН, протестуя против непризнания Западом законности правительства коммунистов в Китае. В отсутствии представителя СССР Совет Безопасности ООН признал Северную Корею агрессором. Это дало США и их союзникам правовое основание для посылки войск в Корею.

Аналогичная тупиковая ситуация сложилась в Индокитае, где Франция, утратившая прямой контроль над Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, стремилась сохранить у власти во Вьетнаме прозападный диктаторский режим. Национально-освободительным силам, принявшим коммунистическую ориентацию, оказали помощь Китай и СССР. Французские войска понесли тяжелые поражения. К 1954 г. стало ясно, что ни одна из сторон не способна добиться военного успеха.

Со смертью в 1953 г. И.В. Сталина, который в странах Запада имел репутацию лидера, не склонного ни к каким компромиссам, «холодная война» вступила в новую фазу, охватившую период с 1954 по 1962 г.

В 1953 г. было подписано соглашение о перемирии в Корее, в 1954 г. — в Индокитае. В 1955 г. было достигнуто соглашение о прекращении состояния войны между СССР и Германией, подписан мирный договор с Австрией, с территории которой выводились советские и американские войска. Австрия приняла на себя обязательство нейтралитета в блоковом противостоянии, что смягчило напряженность в Европе.

В СССР новая формула взаимоотношений, допускающая компромиссы там, где противоборство заводило в тупик, была принята на XX съезде КПСС как «мирное сосуществование». Эта концепция предполагала, что соперничество двух систем не прекращается, но может протекать в мирной форме, допускающей соглашения в тех случаях, когда они оказываются взаимовыгодными. В США популярными стали концепции сдерживания и взаимного гарантированного уничтожения. Они предполагали, что возможность СССР и США нанести друг другу неприемлемый ущерб в случае ядерного конфликта создает ситуацию, при которой они вынуждены поддерживать диалог.

В то же время рамки диалога в 1954—1962-е гг. оставались очень узкими. США не скрывали, что в районах, которые считаются представляющими жизненно важный интерес для стран Запада, они не намерены терпеть усиление советского влияния и готовы идти на применение силы для его преодоления. В свою очередь советские лидеры считали для себя обязательным выражать не только симпатию, но и оказывать поддержку любым силам, выступающим под революционными, особенно марксистскими лозунгами. При этом и СССР, и США оказывались заложниками своих союзников. Последние, имея собственные интересы, нередко прибегали к авантюрам, обостряющим международную напряженность, надеясь на поддержку старших партнеров.

Проблема союзников имела и иное измерение. Поиск новых партнеров великими державами, стремящимися изменить соотношение сил в свою пользу или считающими те или иные районы мира сферой жизненно важных интересов, создавал не только дополнительные источники напряженности, но и побуждал их в известной мере поступаться принципами. Так, США, декларируя верность идеалам демократии, призывая к уважению прав человека, неоднократно приходили на помощь авторитарным, диктаторским режимам, считая, что они играют важную роль в сдерживании коммунистической угрозы. Естественно, подобная солидарность, особенно когда она выливалась в крупномасштабные военные акции, как, например, война во Вьетнаме, в которую США начали втягиваться с середины 1960-х гг., вызывали недоумение и протесты демократической общественности в самих США и других странах Запада.

Аналогичные тенденции проявлялись в политике СССР. Любой диктаторский режим, заявивший о принятии социалистической идеи, конфликтующий с США и их союзниками, мог рассчитывать на получение поддержки СССР. Фактор внутреннего общественного мнения в странах с тоталитарными режимами имел намного меньшее значение, чем в государствах Запада. В то же время в коммунистическом движении, в общественном мнении неприсоединившихся к блокам стран присутствие СССР во всех районах мира, где происходили кризисы и конфликты, вызывало раздражение.

Наиболее острым конфликтом «холодной войны» был Карибский кризис 1962 г. Победа в 1959 г. на Кубе революционного движения, возглавляемого Ф. Кастро, и выбор им курса на сотрудничество с СССР вызвали беспокойство в Вашингтоне. В Москве, напротив, появление первого союзника в Западном полушарии было встречено как знамение грядущих перемен в пользу СССР в Латинской Америке. Уверенность советских лидеров в том, что США так или иначе попытаются свергнуть режим Ф. Кастро, желание изменить соотношение сил в свою пользу подтолкнули их к размещению на Кубе ракет средней дальности с ядерными боеголовками, способных достичь большинства американских городов.

Этот шаг, предпринятый втайне не только от мировой общественности, но и от собственных дипломатов, стал известен правительству США благодаря воздушной разведке. Он был расценен как создающий смертельную угрозу интересам Америки. Ответные меры (введение морской блокады Кубы и подготовка к упреждающим ударам по советским базам на острове) поставили мир на грань ядерной войны.

Урегулирование конфликта стало возможным благодаря выдержке и здравомыслию, проявленным президентом США Дж. Кеннеди и советским лидером Н.С. Хрущевым. Ракеты были вывезены с Кубы. Со своей стороны, США отменили ее морскую блокаду, дали заверения в уважении ее суверенитета, обещали рассмотреть вопрос об американских базах в Турции, вблизи границ СССР.