Что посмотреть в гродненском районе

Достопримечательности в Гродненской области

Дворец Умястовских в Жемыславле

Гродненская область, Ивьевский район, д. Жемыславль

Расстояние: 142 км от Минска

Замок Сапег в Гольшанах

Гродненская область, Ошмянский район, д. Гольшаны

Расстояние: 280 км от Минска

Костел Рождества Девы Марии в Кемелишках

Гродненская область, Островецкий район

Расстояние: 188 км от Минска

Костел Святого Михаила Архангела в Сморгони

Гродненская область, Сморгонский район, г. Сморгонь

Расстояние: 128 км от Минска

Костел Святых Петра и Павла в Борунах

Гродненская область, Ошмянский район, д. Боруны

Расстояние: 112 км от Минска

Кревский замок Ольгерда

Гродненская область, Сморгонский район, д. Крево

Расстояние: 107 км от Минска

Лидский замок

Гродненская область, Лидский район, г. Лида

Расстояние: 165 км от Минска

Любчанский замок Кишек и Радзивиллов

Гродненская область, Новогрудский район, п. Любча

Расстояние: 148 км от Минска

Мирский замок

Гродненская область, Кореличский район, п. Мир

Расстояние: 95 км от Минска

Троицкий костел в Гервятах

Гродненская область, Островецкий район, д. Гервяты

Усадьба Четвертинских в Желудке

Гродненская область, Щучинский район, п. Желудок

Расстояние: 211 км от Минска

Церковь Рождества Богородицы в Мурованке

Гродненская область, Щучинский район, д. Мурованка

Расстояние: 199 км от Минска

Церковь Святого Михаила Архангела в Сынковичах

Гродненская область, Зельвенский район, д. Сынковичи

Расстояние: 209 км от Минска

Тур выходного дня по Гродненщине: недорого, познавательно и очень красиво. Насладились живописными местами региона

Миллион оттенков прекрасного

Поехали!

В этом году в отпуске, кроме Гомеля, моего родного города (куда можно ехать уже за тем, чтобы побродить по городскому парку, восхититься дворцом Румянцевых и Паскевичей, заглянуть в Петропавловский собор и часовню-усыпальницу), побывать нигде не удалось. Во время поиска направления оказалось: требуется столько документов, что в процессе их сбора возникает вопрос о целесообразности путешествия. Ну а лететь за тридевять земель, чтобы только поваляться на пляже, — разве это отдых?! Усугубляла положение погода. Отпуск выпал на самый пик жары: когда на термометре ртутный столбик останавливается на цифре 38, посещать экскурсии даже в пределах региона не хватит никакой выносливости.

В общем, желание путешествовать, как это всегда бывает, оставил до лучших времен. И они внезапно настали с легкой руки коллеги, подсказавшей туроператора, который возит небольшие группы на экскурсии по Беларуси. Что удобно — большинство поездок организуют по выходным, то есть отправиться в тур возможно даже занятому на работе человеку.

Выбрав интересующее меня направление и пройдя нехитрую форму регистрации и оплаты (все можно сделать онлайн, так что эти действия заняли меньше получаса), я в предвкушении начал ждать дня икс. И он наступил.

В гости к Огинскому

Приятное удивление номер один: белорусы весьма пунктуальны. Придя, как меня попросили, за 15 минут до отправления автобуса, я увидел, что в салоне были заполнены почти все места. Прихватив по дороге нескольких зарубежных туристов из отеля, мы выехали на Старовиленский шлях, который в средние века тянулся в столицу ВКЛ. Путешествие начинается!

Два часа — и мы в Залесье. Именно здесь 20 лет своей бурной жизни провел Михаил Клеофас Огинский — государственный и общественный деятель, дипломат, композитор, мемуарист. Его реставрированный дворец в окружении живописного пейзажного парка на наших глазах превратился в театральную сцену для анимационного представления об «усадьбе муз», как ее именовали современники.

На входе в образе старшей дочки Михаила Клеофаса Амелии нас встретила местный экскурсовод. В первом зале, посвященном музыке, она рассказала о творческой составляющей жизни этого знаменитого человека. Огинский был композитором, музыкантом, но считал себя лишь любителем. Тем не менее оставил около 70 произведений: вальсы, мазурки, галопы, менуэты, кадрили… Сегодня мы знаем Михаила Клеофаса благодаря его знаменитому полонезу «Прощание с Родиной», первоначальное название которого — «Ля минор № 13».

Когда в 1802 году Огинский приехал в Залесье, его музыкальные произведения и бальные танцы уже имели известность не только в бывшей Речи Посполитой, но и по всей Европе. Часто в усадьбе проходили музыкальные вечера, в которых участвовали члены семьи и гости. Имелась здесь и коллекция музыкальных инструментов. Сейчас ее восстанавливают. Нам продемонстрировали немецкую скрипку, цитру и арфу XIX века, а также сделанные уже в наше время виолу и лютню. Инструменты удостоились постаментов в виде французских стульев, произведенных тоже в XIX веке. А на пюпитре расположился подлинный сборник музыкальных произведений композитора.

Удивление номер два: белорусы, подобно китайцам из анекдотов, фотографируют все, что увидят на своем пути. И ладно бы снимки делались на профессиональную технику — так их можно было бы оправдать за сбор архивных материалов для коллекции посещенных мест. Но абсолютное большинство туристов фотографировали на телефоны с камерой плохого качества… Зачем? Кому нужны тысячи плохих кадров, когда в интернете можно найти эти же виды в хорошем разрешении, которые никто не запрещает использовать для домашних нужд? Этот вопрос для меня останется тайной.

В зале, украшенном старинной мебелью, кафельной печью и камином, нас ждала галерея портретов рода Огинских. Удивительная штука: в этом маленьком помещении раньше проходили балы. «Амелия» разрешила недоумение туристов, объяснив, что празднества проводились для двух-трех пар, поэтому места всегда хватало.

В кабинете Огинского рассказ пошел от лица его секретаря Леонарда Ходько. Помощник приоткрыл завесу тайны о государственной деятельности Михаила Клеофаса. Перейдя в вестибюль, мы продолжили знакомиться с историей знаменитого рода. Способствовали этому предоставленные фото, копии документов, писем и рукописей.

В большой гостиной нас принял «сын» Огинского — Иреней. Посетителей снова охватило недоумение: как помещение, едва вмещавшее напольные часы, кофр и несколько сервантов с посудой XVII—XIX веков, может называться большим? Но все познается в сравнении. Мы убедились в этом, зайдя в малую гостиную (больше похожую на каморку), в которой обитал секретарь и где было обустроено его рабочее место. Куда более просторной оказалась бильярдная. В ней гармонично разместилась старинная мебель, гобелены, гравюры, карты и, разумеется, большой бильярдный стол XIX века.

Театральный музыкальный зал подарил нам знакомство с еще одной «дочерью» композитора — Эммой. Помещение появилось уже после смерти Михаила Клеофаса, в ХХ веке. Сейчас в нем проходят научные конференции, балы, мастер-классы по танцам XIX века, концерты живой классической музыки, спектакли.

— Дресс-код на наши балы нестрогий, — обрадовала «Эмма». — Для дам — длинное платье в пол, для кавалеров — костюм, белая рубашка и галстук-бабочка.

Видели бы в этот момент глаза группы пожилых дам! Они сразу же принялись обсуждать содержимое своих гардеробов и рассказывать друг другу, какие платья есть в наличии и как восхитительно они смотрелись бы на балах. Прерваться заставило перемещение в оранжерею с многообразными экзотическими растениями тропиков и субтропиков, произраставшими в имении Огинских в XIX веке, и изумительная летняя столовая композитора, в которой он часто принимал гостей. А под конец экскурсии нам выделили время для прогулки по живописному парку усадьбы.

Мемориал, костел и медвежья академия

А потом нас ждала Сморгонь. Знакомство с городом началось с мемориального комплекса, посвященного событиям Первой мировой войны. С сентября 1915-го по февраль 1918 года через этот город проходила линия русско-германского фронта. В результате позиционных боев 16-тысячный город превратился в руины. После 810-дневной обороны он практически перестал существовать. Газеты того времени называли его «мертвым городом». Чуть больше века назад здесь шли самые страшные, самые кровопролитные бои. За мужество и отвагу 847 участников военных действий под Сморгонью стали кавалерами Георгиевских крестов.

Почтив память защитников, перемещаемся в кальвинистский сбор XVII столетия, ныне костел святого Михаила. Храм был построен в соответствии со скромными требованиями кальвинистского богослужения, без выделения алтарной части. За время своего существования здание успело послужить и православным, и католикам, и протестантам, даже атеистам: в советское время его использовали как магазин и выставочный зал.

Недалеко от костела расположился городской парк с местной достопримечательностью — скульптурой скоморохов и медведя с герба Сморгони. Когда-то в городе была известная медвежья академия, где дрессировали животных. По весне молодняк вытаскивали из берлог, помещали в клетки, ставили их на высокие холмы, снизу делали подкоп и раскладывали огонь. На задние лапы мишек надевали колодки, а вот передние не были никак защищены, поэтому, когда огонь начинал жечь, они вставали на дыбы. В это же время скоморохи ударяли в бубны, и у косолапых вырабатывался рефлекс. В академии животных также учили боям и бегам.

Устремленные в небо

Продолжаем путешествие. На очереди агрогородок Солы, где в конце Первой мировой войны русские подписали договор о перемирии с немцами. Но славятся Солы не только документом о мире. Здесь в 1926—1934 годах был построен католический храм Девы Марии Розария в стиле модерн. Снаружи он асимметричен и грациозен, а внутри расписан фресками, среди которых «Чудо на Висле» с советским флагом.

В Островце тоже есть чему удивиться. Католический храм святых Космы и Дамиана в стиле классицизм построен в 1785—1787 годах. После подавления восстания 1863-го часть католических церквей была передана православной конфессии. Это же произошло и с островецким костелом, который с 1866 года перешел к православной церкви. Православная община надстроила классический купол луковичной формы. Но в начале прошлого века храм был возвращен католической конфессии — и купол сняли. К слову, это один из немногих храмов, который функционировал в советское время.

Переезжая из Островца в другой населенный пункт, из окна автобуса нельзя не заметить два монументальных блока БелАЭС. Этот запоминающийся вид туристы в автобусе поприветствовали радостными аплодисментами. Еще бы, собственная атомная станция — это энергонезависимость и ускоренное развитие многих отраслей экономики. И вообще, в таких путешествиях становится понятно: изучать историю и культуру по учебникам и альбомам — это здорово, но куда ценнее и продуктивнее самому исследовать уголки родной страны, видя все собственными глазами, даже если просто из окна автобуса.

Кульминация нашего тура — костел Святой Троицы в агрогородке Гервяты. Уже издали он впечатляет своей утонченностью и красотой. Согласно летописям здание построено в 1899—1903 годах в неоготическом стиле. Каждый день на строительстве работали более 70 человек, а за селом специально построили кирпичный завод, где делали высококачественный кирпич для храма. Черепицу для крыши привозили из Германии. Костел входит в тройку самых высоких религиозных сооружений страны и является одним из лучших образцов неоготического стиля. Трансепт, базилика, нефы, апсиды, аркбутаны, контрфорс… Если до этого мне казалось, что лектор по истории искусства сыплет какими-то ругательными словечками, то сейчас я познакомился со значениями этих терминов не только на чертежах, но и на реальном примере — здании костела Святой Троицы. Отдельного внимания заслуживает парк около храма.

Что в итоге? Впечатления от поездки надолго останутся в моей памяти. Увиденные объекты, большинство из которых включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, поразили своей красотой и величием. Организованный тур дал понять: путешествовать по стране можно, даже не затрачивая больших усилий на разработку маршрута и логистику перемещения. Десятки агентств готовы за умеренную плату предоставить вам и транспорт, и экскурсовода — было бы желание постигать неизведанное и наслаждаться прекрасным! Ну и, разумеется, для владельцев собственных автомобилей нет ничего проще, чем собрать всю семью и, выделив свободный день, поехать куда глаза глядят, ведь в каждом городе, деревне или агрогородке Беларуси точно найдется парочка мест, от которых вы придете в восторг.

Что кроме церквей и замков посмотреть на Гродненщине

О замках и дворцовых ансамблях, церквях и костелах, парковых комплексах и природных достопримечательностях Гродненской области не писал только ленивый. Разумеется, «правильный» турист начнет знакомство с регионом именно с осмотра этих народных достояний.

Но если вы устали от серьезного искусства, старинной архитектуры и заумных пояснений экскурсовода, Гродненщине есть чем вас удивить. Предлагаем вашему вниманию места, где вы не только знакомитесь с достопримечательностями или посещаете музеи, но и отдыхаете!

Музей тюремного быта

Самым спорным, пугающим и недоступным музеем Гродно можно смело называть Музей тюремного быта, являющийся ведомственным и открытый «Тюрьмой №1» всего два года назад.

Если вам удастся попасть на экскурсию, будьте готовы увидеть самое настоящее небо в клеточку, орудия пыток, макет гродненской тюрьмы, манекен в арестантской робе, копии тюремных камер разных эпох, изготавливаемые арестантами поделки, документы и мультимедийный экран, посвященные истории тюрьмы, и многое другое. Обычно экскурсия длится около часа, но осмотреть все за один раз может и не получиться.

Музей находится на улице Кирова, 6. Попасть сюда «с улицы» нельзя, обязательно записываться заранее, причем экскурсии проводятся только групповые.

Музей истории пожарной службы

Пожарная каланча Гродно притягивает взгляд хотя бы потому, что солидно возвышается над окрестными домами. Не поленитесь и подойдите поближе — фасад удивит вас и не оставит равнодушным. Фреска, выполненная на каланче, на первый взгляд посвящена истории пожарной службы, но вглядитесь в лица героев повнимательнее и вы увидите самую настоящую Мону Лизу, точнее ее лицо.

В самом здании находится музей истории пожарной службы, в нем четыре выставочных зала. Экспозиции рассказывают и об истории развития этой службы, и о крупных пожарах, и о подготовке специалистов в городе, об оборудовании и многом другом. Ежедневно в полдень с башни раздаются звуки музыки — трубач в историческом мундире играет одно из произведений белорусских авторов.

Музей работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, вход бесплатный. Время и возможность визита лучше заранее уточнять по номеру +375 (152) 72-36-48.

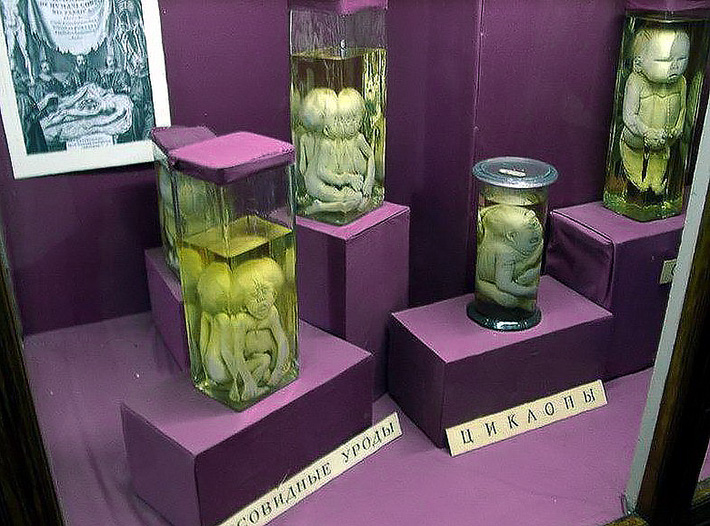

Кунсткамера

Да-да, это не ошибка и не шутка — в Гродно с 1958 года существует настоящая кунсткамера, которая относится к кафедре нормальной анатомии Гродненского государственного медицинского университета. Появилась она вместе с кафедрой, но сперва была доступна лишь студентам. Кстати, расположилась экспозиция там, где по легенде впервые в Европе вскрыли тело Стефана Батория.

Коллекция ВУЗа постоянно пополнялась и в 1990 году от анатомической выставки отделили Музей аномалий, уродств и мутаций, где было порядка 70 экспонатов. Начиная с 1994 года в музее читают лекции, а в 2013 году выставка была обновлена.

Сейчас в музей можно ходить как индивидуально, так и группами до 10 человек. Все деньги, вырученные за билеты и лекции, идут в фонд учебного заведения. Выставка работает по адресу ул. К. Маркса, 1 с полудня до 18:00 кроме понедельника и вторника. Записаться на экскурсию можно по телефону +375 (152) 72-13-78.

Аптека-музей

Не каждая аптека может похвастать многовековой историей, а вот расположенная на центральной площади Гродно аптека-музей не только лечит, но и просвещает. Здание аптеки является частью комплекса гродненского иезуитского монастыря и было построено в 1709 году. Уникально то, что аптека находилась там практически все прошедшие годы, лишь на время в 50-х годах XX века уступив место Салону мебели и Дому учителя. К счастью, уникальное историческое здание не осталось без защитников и в 1996 году началась реставрация аптеки, а затем в ней появился и музей.

Сейчас он делится на три части и предлагает три экспозиции. Здесь можно увидеть «уголок алхимика» с травами и котелками, медицинский и лабораторный инструментарий, мелкое аптечное оборудование, фармацевтическую рекламу и газеты начала XX века.

Аптека находится по адресу Советская площадь, 4, работает без выходных с 9:00 до 19:00. Заказать экскурсию или уточнить режим работы можно по номеру +375 (152) 74-00-81

Музей стекольного завода «Неман»

Одним из самых посещаемых иностранцами объектов в безвизовой зоне является стеклозавод «Неман» и его музей. Ездят сюда как за настоящими произведениями искусства из стекла и хрусталя, так и за незабываемыми впечатлениями. Конечно, от Гродно это неблизко — порядка двух часов на машине, однако поездка того стоит.

В экскурсию по музею входит посещение завода и знакомство со всем циклом производства. Гости предприятия могут увидеть, как в пламени рождаются шедевры, узнать секреты изготовления знаменитого гродненского дымчатого стекла, посмотреть, как прозрачный материал окрашивается во все цвета радуги. Кроме того, в музее выставлены экспонаты, которым более сотни лет, эксклюзивные работы современных мастеров, коллекции, победившие на международных выставках. Ну а для тех, кто хочет привезти близким уникальный подарок, здесь работает фирменный магазин.

Производство и музей расположены в деревне Березовка (Лидский район), улица Корзюка, 8. Договориться об экскурсии можно по телефону +375 (154) 56-13-19, а стоимость билетов составляет 2,5 рубля для жителей Беларуси и 4,5 — для гостей из СНГ и ближнего зарубежья.

Музей утюга

Популярен среди белорусских и зарубежных туристов и крошечный, но невероятно интересный Музей утюга — единственный в стране. Пожалуй, это замечательный пример того, как из ничего делается достопримечательность. В коллекции музея, открывшегося чуть больше года назад, более 300 экземпляров и все их можно трогать, а некоторые и попробовать в действии.

Угольные и газовые, чугунные и декоративные, размером со спичечный коробок и огромные многокилограмовые — все это утюги, собранные энтузиастами в Беларуси и за рубежом. Кстати, помимо веселой экскурсии туристов здесь ждет и своего рода квест — возможность погладить льняную скатерть с помощью скалки и ребристой доски по примеру наших предков. Есть в музее и другая кухонная утварь, и сувенирная лавка, где можно купить что-то необычное в подарок друзьям.

Музей находится в Гродно на улице Советская, 7-23 (на втором этаже, вход со двора), работает с 10:00 до 18:00 по будням (кроме понедельника) и с 10:00 до 16:00 по выходным. Билеты для взрослых стоят 4 рубля, для студентов — 3,5 рубля, для школьников — 2,5 рубля, вход для дошкольников бесплатный. Записаться на экскурсию и получить всю дополнительную информацию можно по телефону 8 (029) 780-13-18.

Первый зоопарк Беларуси

Самый старый, а долгое время и вовсе единственный зоопарк Беларуси расположен рядом с железнодорожным вокзалом Гродно, и потому часто является одной из первых городских достопримечательностей, которую видят туристы. В нем более 3000 тысяч обитателей, компактно размещенных на отреставрированной недавно территории. Появился он в 1927 году, когда в ботаническом саду мужской гимназии открылся зоологический отдел. Основателем считается преподаватель биологии Ян Кохановский, а первым обитателем — обыкновенный бобр, привезенный раненым из Лунно.

В первые годы число видов, содержащихся в зоологическом саду выросло до 30, а посещать это место стали учащиеся всех городских образовательных учреждений Гродно. В связи с материальными трудностями с 1935 года посещение стало платным.

В годы Великой Отечественной зоопарк сильно пострадал, ценные и редкие экземпляры были вывезены в зоопарк Кёнигсберга, а Кохановский расстрелян. В первые же послевоенные годы зоопарк начали восстанавливать, перевозя его с место на место и пополняя коллекцию. Сегодня здесь есть такие уникальные животные, как сычуаньский такин, серый варан, персидский леопард, амурский тигр, олень Давида. Символом Гродненского зоопарка является зубр (он изображен на эмблеме зоопарка).

Заведение находится по адресу ул. Тимирязева, 11, работает ежедневно с 10:00 до 19:00, билеты для взрослых стоят 5 рублей, для детей старше 3 лет — 3 рубля. Получить дополнительную информацию можно по номеру +375 (152) 74-54-38.

У САЙТА «ПЛАНЕТА БЕЛАРУСЬ» ПОЯВИЛСЯ КАНАЛ НА ЯНДЕКС ДЗЕН. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!