Что посмотреть в онеге

Все достопримечательности Онеги (5)

Достопримечательности Онеги представлены на этой странице в виде рейтинга на основе отзывов туристов. Так что же интересного посмотреть в Онеге? Ниже все достопримечательности Онеги собраны в одной сводной таблице: каждая достопримечательность снабжена крупной фоткой, подробным описанием, адресом и телефоном, помечена на карте, и к ней любой турист может оставить свой отзыв.

Онега

Кий-остров

Древо корабелов

Город Онега славится своими неповторимыми пейзажами, нетронутой природой, старинными постройками и гостеприимством местных жителей. Здесь находят вдохновение многие писатели, художники и поэты.

Туристы, посетившие населенный пункт, могут ознакомиться с историей региона, бытом коренного русского населения, узнать много интересных северных сказаний и преданий при посещении музея имени А.С. Кучина. Культурное учреждение начало свою просветительную деятельность в 1925 году. С момента открытия музей неоднократно закрывался и усилиями краеведом распахивал свои двери в н овь.

Онежский музей рассказывает и наглядно показывает особенности северного края, знакомит посетителей с промышленными отраслями и предшествующими им ремеслами, бытом и образом жизни северян.

Город и его окрестности переполнены стариной и первобытностью. Прогулка по бездорожным улицам, осмотр деревянных построек, посещение лесной чащи, общение с доброжелательными местными жителями — оставляет неизгладимое впечатление у каждого туриста.

Онега — маленький северный город у Белого моря

Около Белого моря, в устье Онежской губы, куда впадает река Онега, с давних пор расположился маленький северный город. История этого города — моей малой родины, начинается в далёком прошлом. Место, где располагается городок, начало заселяться ещё до нашей эры. О жизни первобытных людей свидетельствуют рисунки камнем на скалах, петроглифы и материалы, полученные из раскопок. Издревле здесь люди занимались охотой в лесах, рыболовством. Орудия труда сооружали из кости, дерева, камня. История не сохранила имена тех людей, которые первыми пришли на берег Белого моря и остановились здесь, поражённые богатством рек, озёр, моря, леса и удивительной чистой, брутальной, суровой, но ни с чем несравнимой красотой.

Доехать до Онеги можно из Архангельска на своём автомобиле или на автобусе, или на маршрутном такси с железнодорожного вокзала. Дорога местами хорошая, местами грунтовая. Состояние грунтовой дороги зависит от погоды, а точнее, от дождей. Сегодня дождя не было и мы доехали быстро после работы, в пятницу. Ехать 3–4 часа. Приехали, протопили печь, и пошли к морю.

Закаты у нас очень красивые. Солнце спускается к морю, освещая стволы и листья деревьев разными оттенками, начиная от жёлтого до коричневого, красноватые, оранжевые цвета играют в листьях. Не передать словами игру красок — это надо видеть.

Игривое солнце купается в море, оставляя свой свет в хвоинках старых вековых сосен.

«Горит закат торжественен он и светел,

В полнеба поднимется заря.»

Так писал онежский поэт Евгений Токарев, член Союза писателей России. Поэт родился в посёлке лесозавода N 34,мой земляк. Многие красивые стихи положены на музыку. Его стихи находят отклик не только в душе поморов, но и русских людей.

Белое море! Самое родное. Здравствуй! Посмотрим на закат. Так, так.так.

Если солнце село в тучу — жди, моряк, на море бучу.

Если солнце село в воду — жди хорошую погоду.

Солнце садится в тучу, завтра будет непогода. Жаль, мы собираемся утром ехать в город, в Онегу. Ну, что ж, нам не привыкать.

Завтра — в Онегу. Сегодня — к морю.

Песчаный берег. Холодное лето в этом году. Обычно летним вечером песок ещё тёплый, нагретый за день солнышком.

Песок сегодня холодный, мелкий, золотистый, приятно струящийся сквозь пальцы.

Мы с сыном идём искать мидий.

Морское дно волнистое, похожее на стиральную доску, которой пользовались до изобретения стиральной машины. Камни покрыты полезными водорослями фукус. Из водорослей ламинарии и фугуса Архангельский водорослевый комбинат делает полезные добавки к питанию, косметические средства и даже мармелад. Если приехать на Белое море в конце июня, июле, то на берегу чувствуется йодистый запах водорослей-«море цветёт»-говорила моя бабушка.

Но где-же мидии? Из них можно готовить вкусные блюда. Несколько мидий прилипли к камню. Так они и живут-поживают в море. В одном из ресторанов Архангельска я пробовала мидий в сливках. А мы обваривали их на сковороде со специями.

Утро, дождь. До чего же верны наблюдения наших предков за природой.

«Не то, что мните вы, природа,

не слепок, не бездушен лик,

в ней есть душа, в ней есть свобода,

в ней есть любовь, в ней есть язык.!

Так писал поэт Фёдор Иванович Тютчев — певец природы. Язык природы понимали и люди, чья жизнь была неразрывно связана с морем и лесом.

Часто бывает, что в Онеге есть дождь, а на море хорошая погода, но сегодня дождь всюду.

Онега. В древности здесь был Погост на море. Так называлось это место в Уставной грамоте от 1137 года новгородского князя Святослава Ольговича. Новгородцев в этих местах привлекала пушнина. У города не было оборонительных сооружений, а богатство края привлекало захватчиков, поэтому в 1419 году норвежцы разрушили полностью погосты Нёнокса и Онега. В XV веке в документах появилось название Усть — Онега. И только в 1780 году Екатерина Вторая утвердила поселение в устье реки Онеги называть городом Онегъ. Но прижилось название Онега, по названию реки. Когда я училась в школе, то моя первая учительница рассказывала красивую легенду о названии города.

Ещё до основания Санкт-Петербурга в Онеге шла оживлённая торговля. В ХVIII веке с открытием торгового пути по Неве и пробитым Петром I «окном» в Европу, торговля через Онежский порт снизилась и оживилась снова тогда, когда деревообрабатывающие заводы стали продавать свою продукцию на экспорт. Пётр Первый открыл окно в Европу, но захлопнул форточку, то есть северный путь через Архангельск, Соловки, Онегу.

Мы идём мимо онежской гостиницы и здания Архтелекома. Когда-то дуэт этих новых построенных зданий выглядел современно и модерново.

По проспекту Ленина мы подходим к Свято-Лазаревской церкви.

Онежский камбэк

Или особенности путешествия по Русскому северу. В этом году, как наверное все заметили, в Россию приехало множество иностранных граждан. А я еще весной в ПИТЕРЕ, смотрела на толпы китайцев, итальянцев, американцев, индусов и думала – КАК вобще, вот КАК им пришло в голову поехать в путешествие … В Россию?! Начнем с того что у нас априори по улицам ходят медведи с балалайками, это ладно, может быть им это весело. Но, товарищи, не мне говорить, что сервис русский – бессмысленный и беспощадный, даже для нас, а каково иностранцам? Найти хорошую гостиницу по адекватной цене – не так просто. Что бы кафе работало хотя бы с 9ти до 18ти и там всегда была нормальная еда? Ну разве только Макдональдс) Понять время работы некоторых музеев – квест. Цены на оные – шок! Прибавить к этому плохую погоду чаще, чем хотелось бы… Может лучше в какую-нибудь Европу? Где все предсказуемо и красиво. В общем, мне кажется, Россия не стоит трудностей путешествия по ней. И те путешественники-иностранцы которые преодолевают трудности наших реалий — для меня прямо герои. Посетить Москву и Санкт-Петербург можно с тур-фирмой, а попробуй-ка съезди например на Кий-остров… К чему такое длинное вступление? К тому, что когда я говорила на работе, что еду в отпуск в Онегу, все таращили глаза и спрашивали – а что там? Ох, блин… ну как бы это объяснить? Там настоящая Россия…

В начале года мы уже довольно БЕССЛАВНО посетили Архангельскую область, единственное, что вынесли ценного из поездки – нужно посетить Поонежье летом. Зимой очень часто плохая погода и очень, ну просто очень короткий световой день. Места тут красивые, деревянных церквей навалом, дороги вроде есть. На неделю составили простенький маршрут Москва-Онега-Москва, с заездом на Кий-остров. Я планировала наслаждаться северным деревянным зодчеством, фоткать фотки, но поездка получилась больше краеведческая. Больше всего меня впечатлила жизнь людей в тех краях, это оказался совершенно другой мир. Все, что я говорила выше про иностранцев, относится ко мне и жителям Онеги. Они не особо понимают нафиг я притащилась из сытой, чистой, теплой Москвы в их суровый край и всячески показывали и рассказывали о тяготах своей жизни. Только увидев, что я не сдаюсь, оттаивали и приоткрывали завесу над сказочным миром северной природы, куда высокохудожественно вписаны прекрасные деревянные храмы. Постараюсь рассказать вам, что же хорошего можно посмотреть в Онеге и главное как это провернуть? Для москвичей путь в онежские края лежит по М8, отличная трасса до самого Архангельска, заправки, туалеты, города с кафе, тут ничего сложного. Через Плесецк мы туда ездили зимой и что то дорога там сильно не понравилась. Яндекс утверждал, что Архангельск-Северодвинск-Онега куда как более популярная трасса, туда то мы и направились. По пути заехали посмотреть уже что-то деревянное)

Что сказать о дороге? Это жесть. Друзья, по сравнению с 1300км Москва-Архангельск 170км Архангельск-Онега – жуть. Лучше еще раз 1300. Хотя местные, разумеется, носятся там как ошпаренные, поднимая непроглядные завесы пылищи. Дорогу эту сделали всего 20 лет назад (по словам местных) и они очень рады, что у них есть хотя бы такое сообщение с большим городом. Собственно, если бы не отсыпали её огромными камнями было бы действительно нормально, но по тому, что там сейчас ехать больше 40 км в час не комфортно, а больше 60 нежным москвичам невозможно. Так же трудности этой трассы в том, что по сторонам особо не посмотришь, кругом болота и леса, ни деревень, ни даже стоящих рек или озер. Скучно и нудно трястись вам пока не выберетесь на берег Онежской губы, где сразу начинается красота.

Последние 20 км до Онеги появляется асфальт, а в самом городе асфальт даже недурной ровности, там где есть. По дороге на Плесецк асфальта будет побольше, а виды вокруг куда как красивее. Так что если у вас есть время, я наверное все же эту дорогу порекомендую. Хотя, что говорить, те кто поедут сюда, сами прекрасно знают на что идут)

В Онеге мы забронировали гостиницу за 2000 руб в сутки, плюс процент за бронь, который надо было перевести заранее. С предоплатами я сталкивалась, но с платной бронью только тут. Гостиница нормальная, только отопление в ванне включали часа на три вечером, можно было только принять душ в тепле, а вот вещи высохнуть не успевали. На первом этаже гостиницы жили её служащие и круглыми сутками солили огурцы, соответственно, кто не любит запаха рассола тут бы просто умер. Для такой простите дыры как Онега цена в 2000 за номер завышена, но вариантов крайне мало. Из плюсов гостиницы было ее месторасположение на причале, ведь мы планировали куда-нибудь сплавать. Ну а пока путешествовали в сторону Плесецка по уже знакомым местам. Хотя учитывая, что зимой мы проезжали тут в кромешной темноте, можно сказать видели все впервые.

Деревянных церквей и часовен тут великое множество, но состояние их в отличии например от Кенозерского парка весьма плачевное. Можно сказать, церкви тут являются дополнением к пейзажу, так как действующий храм мы встретили только в Онеге. Все остальные заколочены, если не вот такие руины.

Тут вот часовенка действует иногда, а церковь закрыта.

Может мы общались только с мужчинами, может там все такие, но какого-либо трепетного отношения к религии не встретили вообще. Местные совершенно не понимают ценности своих церквей, по-моему с радостью разобрали бы их на дрова, да не дают. Туристы какие-то ездят, очереди на единственной хорошей заправке создают, в кафе еду требуют, ну что за люди?

В Пияле, самой доступной и известной культурной достопримечательности Поонежья все еще реставрируют колокольню. Это хорошо, потому что она совсем сползла в реку. Только вот дело движется очень медленно, больше полугода прошло, а лишь чуть продвинулись с крышей и укрепили фундамент. Но если вы смотрели новости, хорошо что храм в Пияле жив и здоров, уж очень напоминает пейзажем печально известную Кондопогу.

В Турчасово на этот раз тоже не удалось переправится, так как все лодки, коих на переправе кстати было не мало, уплыли на другой берег и не собирались возвращаться до вечера. Но этот храмовый комплекс такой большой, что его и через реку прекрасно видно.

Вот эта церквушка хоть и не Турчасовский погост, но находится в потрясающем месте, на горе, вокруг которой раскиданы дома. Кстати, она изредка работает, удалось даже внутрь забраться, покажу потом.

Очень хорошо, что занялись церковью в Подпорожье, уже переложили почти всю крышу, расчистили территорию, укрепили внутренние перегородки и потолки. Честно говоря, по фото боялась, что не дождется меня эта красивая постройка.

В Подпорожье удалось залезть на крышу церкви и поснимать оттуда красивейшие виды реки. Поистине тут приходилось вовсю питаться пищей духовной, потому что кафе были разумеется только в Онеге, а работали они по какому то странному распорядку. В трактир который рекламировали местные, попасть невозможно. Но я думаю они специально отправляют туда туристов, что бы никто не занимал кафе Любимый дворик, где как раз местные то и столуются. Мы прознали, что там нормально и тоже завтракали в нем. Вечером поесть можно только в единственном ресторане Старый город (сами понимаете какой кухни). Там ого-го как дорого, ужин выходил в районе тыщи за двоих, против 300 руб в Любимом дворике.

Удалось добраться до Ворзогор, место удивительное, но… несколько труднодоступное для простого туриста. Зимой думаю проще всего туда доехать, так как намораживают переправу. Летом на своей машине очень затратно, да и требует сложных переговоров. Так что тряслись туда в почтовой буханке, в дождище. Наслушались историй, вплотную пообщались с местной молодежью… Все эти невеселые рассказы ждут своего часа в подробном отчете о Ворзогорах.

Помимо природы, церквей и людей крайне интересны местные названия. Все эти Малошуйки и Нименьги, Чешьюги и Пиялы… Совсем другой язык! Мне очень хотелось посетить Малошуйку ради названия, ну а что? Ввиду её недоступности вообще летом со стороны Онеги, пришлось выбирать себе объект вожделения в другой стороне. Еще зимой меня зацепил указатель на Уну и Луду… Уна и Луда, ничуть не хуже Малошуйки и Нименьги! Луда жилая деревня, оставила приятное впечатление своей не депрессивностью, обжитым видом. У них даже магазин работал да и вобще всяческая жизнь бурлила.

Уна деревня на краю Унской губы более колоритна. Тут очень много воды, природа совсем северная, деревья низкие. Народу много, так как промышляют рыбной ловлей. Можно купить пропуск на рыбалку, приехать с лодкой или нанять катер тут.

Кстати, дорога до Уны после трассы Онега-Северодвинск просто отдых. Про Уну и Луду расскажу отдельно.

Планируя путешествие, объекты я как правило выбираю на сайте соборы.ру. Открываю карту и смотрю все, что есть по пути. Увидела, что рядом с Онегой есть некий Кий-остров, на котором аж три недействующих церкви и одна часовня. Естественно, решила туда сплавать. Сделать это довольно сложно, если мало времени, но возможно. Расскажу подробно потом все.

На Кий-острове больше потрясла природа нежели храмы. Это волшебное место, куда я бы всем рекомендовала съездить не будь это так неудобно. Возвращаясь к начальной теме моего рассказа – мне интересно, какой-нибудь иностранец топтал камни этих островов в Онежской губе или нет?

Чую, что уже много слишком написала, пора закругляться. Напоследок хочу только добавить неслыханное для меня новшество, освоенное в этой поездке – впервые посчитала наши расходы) Это оказалось не сложно и интересно. Складывание итоговых сумм очень развлекло нас в пробище проклятого Пушкино. Прежде чем отчитаться, тем кто считает, что получилось дорого – да не спорю, дорого. Но! Я не сторонник спать в машине и в палатке, прошу понять и простит) Я предпочту заплатить больше за удобное для меня время (касается переправ). Я не очень люблю отказывать себе в путешествии во всем, еде, развлечениях, сувенирах) Понять и простить. Итак, сколько стоят путешествия от kadavra?

Автопробег Москва-Вельск-Арахангельск-Онега-Архангельск-Вельск-Вологда-Москва на двоих за 9 дней обошелся в 55500 руб. На жилье 8 ночей потратили – 16 040 руб. Цены от 1000 до 2600 за номер. Дизель для довольно прожорливой L200 — 15 700 руб. Проехала машинка без поломок около 3500 км. Из неоправданных трат стоит отметить 2000 руб такси до Ворзогор и 5000 руб катер до Кий-острова. Остальное это еда в кафе, сувениры, магазины с учетом любых дурацких хотелок, (типа выпить игристое Массандра с Черного моря на берегу Белого) и музеи в Вологде. Если вы скажите, что это дорого и лучше в Европу и Турцию, я с вами соглашусь! Но почему то тянет на русский север, наверное болезнь какая-нибудь, ничего не поделаешь)

Онега и Ворзогоры: у самого Белого моря

Онега – без всякого преувеличения городок на самом краю земли. С золотой семгой на гербе, он представляет собой селение, давно обойденное всяческим благополучием. “Бедная Онега печально глядит в глаза всякому приезжему”, – написал один этнограф в середине XIX века. И с тех пор мало, что изменилось в этом городе неугомонных капитанов. Кстати, первый русский в Антарктиде – онежанин.

Совершить архангельскую “кругосветку” и не побывать в Онеге – невозможно. Единственная дорога из Каргополья на север двоится под Плесецком, словно искушает вопросом “Ну, кто тут исповедует безумие и отвагу? Айда налево!” И поведет по грейдеру лесами, болотами, вдоль реки Онеги, мимо старинных храмов и устремленных вверх колоколен на берег Белого моря. И приведет в городок Онегу.

Кстати, не смейтесь над “кругосветкой” – Архангельская область по площади больше Франции и любой европейской страны 🙂 И если сравнивать регион с этой страной хорошего вина и сыра, то тут сплошная Гасконь времен д`Артаньяна – красиво, бедно и не без гордости.

Мы въехали в Онегу на закате летнего дня, голодные и уставшие. Потому что выехали из Плесецка рано утром и весь день пылили по грейдеру с осмотром достопримечательностей. Пересекая четкую сетку онежских улиц по плохому асфальту, я все ждала увидеть старинные домики. Вот за деревьями сквера проплыл шпиль храма, а старинных домиков все нет – одни обшитые тесом двухэтажки и частные избушки советской постройки. Ну Онега же старый город! Где же старина? Мы потом ее нашли. А заодно узнали, как у города можно украсть веков шесть истории. Чтобы какой-то там бедный городишко не был старше Москвы – этом уверены местные краеведы.

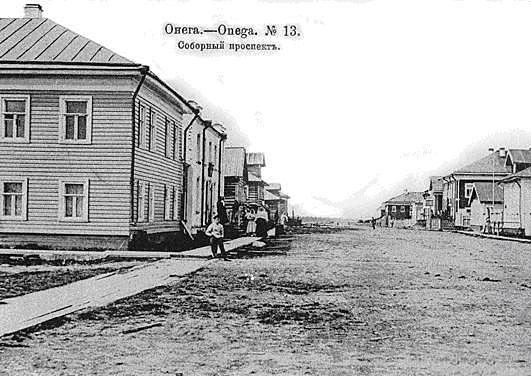

Кстати, насчет старины. И сто лет назад Онега выглядела почти, как сегодня. Разве что деревьев стало больше.

Обычно возраст города отсчитывается от первого упоминания о нем в документе. Например, у Москвы это 1147 год, у нашего Нижнего Новгорода – 1221 год. Разумеется, в те годы это были не города – лесная деревня и военный форпост на Волге. Онега впервые упоминается в копии Уставной грамоты от 1137 года. Далее упоминания Онеги встречаются уже каждый век. По свидетельству «Летописи Двинской» норвежцы в 1419 году полностью разорили погосты Неноксу и Онегу. В сотной 1561 года описана на Усть-Онеги Усть-Онежская волостка, где на погосте стояли две церкви – Николая Чудотворца и Успения. С 1657 году Усть-Янская волость и все перечисленные деревни по реке Онеге вплоть до Каргополя по грамоте царя Алексея Михайловича были приписаны к вновь созданному патриархом Никоном Крестному монастырю на Кий-острове.

Несмотря на все это официально годом основания Онеги считается 1780 год, когда императрица Екатерина Вторая повелела называть поморское поселение в Усть-Онеги городом Онегъ. Да, назвала по орфогра

Мы потом встретили и современную версию городского герба на стене одного из городских зданий.

Главное, что Екатерина Вторая дала Онеге – это поквартальную застройку с широкими прямыми улицами и проспектами и несколько тысяч рублей на городское укрепление с пушками. Первое исполнили в точности, а о втором забыли, употребив деньги на что-то другое. За год до кончины императрицы в Онеге жили 1203 жителя. Сейчас немногим больше – 19 тысяч человек, но ощущение, что все также около тысячи. То ли народ на заработках, то ли просто не любит гулять по своим проспектам и улицам.

В первый онежский вечер мы хотели заселиться в гостиницу, плотно пообедать и, если будут силы, пойти погулять по городку. О гостинице – отдельный сказ. Увидев месяца за три до поездки гостиничный фонд Онеги в интернетах, мы сначала замерли от ужаса перед этим неизбывным совком, а потом решили спастись в милом частном отельчике “Аленушка”, который хоть и был где-то на окраине, но зато обещал блага цивилизации. Бронировали заранее.

Нашли мы “Алёнушку” без проблем, но так как у гостиницы не было никаких опознавательных знаков, стрелок и заметных вывесок, вперлись во двор к соседям. Люди отнеслись к нам с пониманием и уже через минуту мы были по адресу. “Алёнушка” – частная небольшая гостиница, состоящая летом 2016 года из пары деревянных коттеджей, беседки, мангала, бани, маленькой парковочки и стройки третьего дома. Вот домик, в котором на втором этаже был наш номер. Все очень мило.

Номер был двухкомнатным. В первой комнате – шкафчик с посудой, маленький холодильник, чайник, стол, диван, ковер на полу. Отличный санузел с душевой кабиной, хорошим напором воды и еще более суперской слышимостью как со своими комнатами, так и соседским туалетом. Поэтому когда вечером соседи ходили “до ветру”, мы слышали все подробности. И наверняка наоборот. Но зато чисто. Двухспальная кровать не отличалась шириной, но может мы просто толстые. Кондиционера не было. На севере вообще в кондиционерах не видят смысла, но в теплый летний денек под крышей было излишне тепло – хорошо, что открываются окна.

Тут мы планировали прожить три дня, посмотреть городок и окрестности перед броском в Архангельск. Поэтому заранее договорились о бане, завтраках, обедах и помощи в поисках провожатого по другому берегу Онеги. Хозяйка гостиницы заверила нас, что все это будет. Мы, кстати, не сомневались – отзывы о местечке были отличными.

И тут нам не повезло 🙁 Нас встретила “помощница” – юное приятное создание, которое объявило нам, что хозяйка уехала по делам на несколько дней, а потому у нас не будет бани, не будет питания и не будет координат провожатого. Надо ли описывать нашу грусть? Руководствуясь голодом, мы решили разузнать о местах общепита, но девушка сказала, что по кафе не ходит и ничего нам посоветовать не может. Это было вообще чудесно 🙁

Мы бросили вещи в номер и отправились в центр Онеги. На проспекте Ленина-176 увидели большой для этих мест торговый центр “Арктика”, а у него сбоку – кафе “Любимый дворик”. Вкусно поели вдвоем на 700 рублей, вкусив три перемены блюд 🙂 Став добрее, пошли побродить по Онеге.

Собственно, думая, что раз город стоит на реке, то у него должна быть набережная, мы рассчитывали на променад с видами. И совершенно зря. Онега – русский город, а значит, стоя на реке, повернулся к красоте задом. Сами в таком месте живем, понимаем 🙂

Это вот городской Седунов ручей, впадающий в Онегу. Раньше ручей был шире и в его бухту заходили на стоянку лодки и корабли. Рядом, примерно там, где сейчас расположено кафе «Трактир», был «Гуляйкабак». Чуть подальше торговали рыбой.

Дома тут в основном двухэтажные, старенькие, но все равно милые. Есть запущенные и пахнущие подвалом, а есть ухоженные.

Тут же затесалась старинное торговое здание. Говорят, когда-то здесь была гробовая лавка, а на стенах этого здания сохранились следы от обстрелов времен Гражданской войны. Мы не искали.

Онега на самом деле помнит свои годы богатства. Получив статус уездного города, Онега связала свою жизнь с лесопереработкой: первую лесопилку в Усть-Онеге основал, а затем продал англичанам граф Шувалов еще в 1755 году, а в XIX веке здесь был уже полный цикл деревянного судостроения. Онега принимала до трехсот судов в год и поставляла лес и изделия из него на экспорт. В общем, даже странно, что в прошлом богатый город бедноват архитектурой.

Это административное здание рядом с пассажирской речной пристанью. Тоже деревянное.

Там же стоит памятник капитанам.

Так как год назад мы были в Мурманске и посетили музей на ледоколе “Ленин”, то были приятно удивлены такой табличке.

На этом памятнике только имена сильных и славных людей. Онега – город капитанов.

А это древо корабелов. Неприметный памятник богатой истории судостроения на Онеге. Пик корабельного дела здесь приходится на середину XIX века, когда Архангельск был центром торговли. Суда требовались в основном торговцам, а местные мастера славились на всю округу своими парусниками, промысловыми и торговыми судами.

Сейчас с судами все не очень хорошо. Вот такой красавчик стоит в проулке недалеко от пристани.

Некоторые продолжили свою жизнь на суше, но это был не лучший вариант.

Мы вышли на песчаный берег Онеги в центре города. Закат был красив. Вдали – лесозаводы, на берегу – топляк. Вытянутая облачность обещала ухудшение погоды.

Потом мы вернулись на городские улицы и узрели напугавшую нас совком гостиницу. От нее, конечно, намного ближе к центру и пристани, но мы были не готовы променять душевую кабину в “Алёнушке” и персональный унитаз на общий туалет по этажу в этом чуде.

Тротуары вдоль жилых домов нам напомнили плесецкие – те же бетонные плиты, только спрятанные за дикими зарослями сорных кустов.

А это остановка общественного транспорта. Суровая хмурая лавочка – простое изобретение онежского плотника от любителей посидеть на спинке. Вместо мусорного ведра – кусок бетонной трубы.

Вот вам немного онежских улочек и домиков.

Вскоре мы вышли на улочку, где располагается музей. Экспозиция начинается уже на газоне. Разумеется вечером музеи уже не работали, а на следующий день был понедельник – музейный выходной. Во вторник мы планировали отъезд из Онеги, а потому так и не побывали в этих стенах.

Вокруг дома разложены различные речные и морские девайсы. Впрочем, дом Кучина раньше стоял на месте больничного городка – подальше от реки и повыше. Сюда был перенесен в 1980-х годах.

А это бывший дом купца Воробьева. Сейчас – типография. Кстати, интересный пятачок тут – истинно старинные дома по улице Гоголя, радующие глаз даже в таком состоянии. Дом Воробьева построен с элементами в стиле ампир. Он типичен для этого века. На втором этаже были жилые комнаты, на первом – магазин мануфактуры и помещения для прислуги. В годы репрессий Воробьев уехал из страны, но сумел и за границей развернуть новую деятельность и даже разбогатеть. В 70-х годах XX века, после смерти Воробьева, адвокат купца нашел его родственников и передал им наследство.

Полукруглый балкончик очень радует и напоминает нам уездный город Ардатов в Нижегородской губернии – там есть дом с точно таким же угловым балкончиком. Наверное, было хорошо сидеть тут летним вечером и пить чай с самыми разными “заедками” – с крыжовенным или клюквенным вареньем, орехами в меду или пастилой. Сидишь – и весь проулок как на ладони. Только кивать в знак приветствия устанешь.

А вот так смотрится балкончик воробьевского дома на старой фотографии. Сквер при соборе не был похож на нынешний лес – и сразу такой простор.

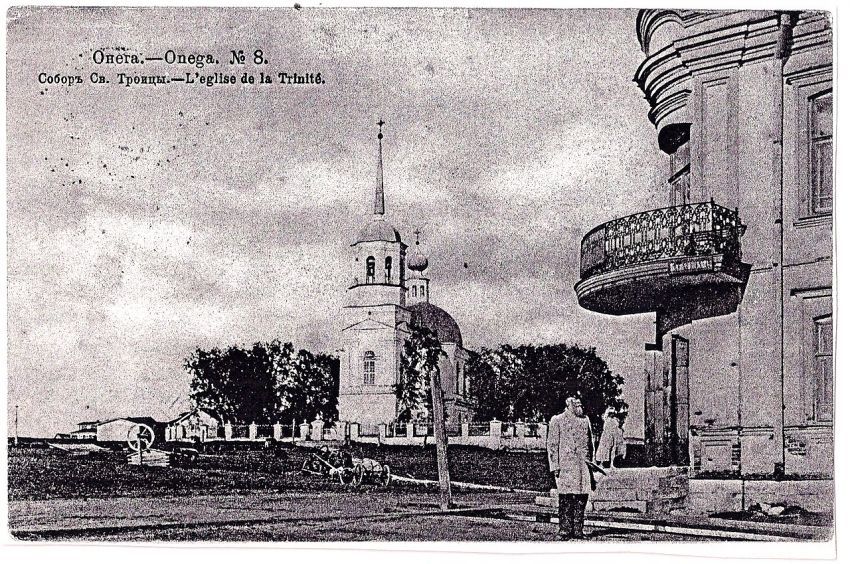

Троицкий собор (1796-1800) так и стоит рядом. Только такого вида уже нет – площадь заросла деревьями. Соборный золотой шпиль я и видела по приезду в Онегу. Наряду с трубой лесозавода, он служит доминантой города.

Территория вокруг храма обихожена и полна цветами, проложены дорожки.

От собора все теми же старыми екатерининскими квартальчиками мы дошли до гостиницы. Нашли еще несколько старинных домиков.

Поужинали собственными запасами в номере и упали спать. На следующий день мы по плану должны были мчать в Ворзогоры, но без транспорта на том берегу это было малоосуществимо. Утром мы проснулись под заунывное пение ветра. Сквозь сырые окна проглядывала штормовая погода, накрывшая Онегу. Как нам сказали, даже паром приостановил свою работу на время. От ветра с моря звенели головы. Народ кутался в куртки, но оставался верен лету и не расставался с сандалиями и босоножками 🙂

Вздохнув, мы решили потратить день на чревоугодничество, кино и мадеру. Поэтому сходили в магазин ТЦ “Арктика”, где кроме готовых салатов, закусок и котлеток совершенно внезапно нашли нечто божественно-вкусное. Это ромовая баба местной кулинарии. Сделанная по всем правилам, от души пропитанная, сочная и ароматная. Ох, жаль не привезти оттуда пару ящиков такого лакомства. Наши-то давно уже пекут сухие кексы вместо ромовой бабы. Будете в Онеге – непременно отыщите и испробуйте – очаруетесь 🙂 Я вот даже сфотографировать целую не смогла – сразу разум потеряла и давай кусать 🙂 Вот вам надкусанная.

Провалявшись день на кровати под монотонный гул дождя, мы к вечеру все же дозвонились до хозяйки гостиницы и выпросили у нее координаты некоего Сергея, который мог нас встретить с парома на противоположном берегу Онеги и отвезти на своем УАЗе в Ворзогоры. Это была хорошая новость. Поэтому утром третьего онежского дня мы были уже на пристани. Проход на пристань прячется между деревянными зданиями у реки, совершенно неприметный. Территория порта не впечатляет.

Вот пришел паром, полный народа. На борту написано, что вместимость 40 человек, но доставил явно больше. Всем надо в город – на работу, в магазины, по делам. Ясное дело. Зато нас на тот берег отправляется всего трое – мы и какой-то дед. Проезд 35 рублей с человека.

Денек выдался солнечным – разогревало уже с утра.

С Онеги на город открылся удивительный вид – все дома утонули в зелени, а торчал лишь шпиль собора и необычайно высокие створные знаки. Такие обычно ставят парами на одной линии, и там, при взгляде откуда они накладываются друг на друга, на поворотах пролегает фарватер. Интересно, что город вытянут вдоль реки на 8 километров, доходя до самого берега моря. Исторический центр – на противоположном от моря конце: город рос только вниз по течению.

На другой стороне Онеги – предместья Легашевская и Поньга. Мрачноватые лесопильные поселки с бараками и толстым слоем опилок, покрывающих улицы. Причал разбит ледоходом. Тут же в воде догнивает прошлый паром – его раздавило, и он затонул. Доставать не стали.

Онега тут очень широка. По расходу воды она в два с половиной раза уступает Оке, но в нижнем течении шириной почти везде больше километра. Собственно, тут уже не река, а губа (так в Поморье называют эстуарии), и когда на море отлив, она сильно мелеет.

Сначала дорога в Ворзогоры блуждает по поселку, “буханка” крутится чуть ли не по дворам, объезжая ленивых собак, поленницы и сараи. Потом мы выезжаем на грунтовку и едем по лесу. Дорога, несмотря на вчерашний дождь, почти не раскисла. В “буханке” жарко.

Иногда дорога ныряет в низинки, где текут ручьи. В паре мест попались деревянные мостики.

Лес вокруг сменяет что-то вроде тундры и болота. Дорога начинает идти заметно вверх. Ворзогоры с трех сторон окружены морем и обширнейшим болотом – по сути, это остров, что и видно с некоторых точек. У меня такое фото не удалось. Дорога идет как раз по перешейку. Ученые, кстати, подтверждают, что Ворзогоры пару тысяч лет назад были островом.

Вот тут немного видна даль – там болото до горизонта. Огромное, богатое клюквой и морошкой, медведями и обманными дорогами, которые, по словам Сергея, лучше проезжать по зимнику.

На самом деле впервые Ворзогоры я увидела на картине Татьяны Юшмановой “Гуси-Лебеди” и была совершенно очарована. Я вообще не знала, как называется нарисованное место и даже долго думала, что оно не существует. Уж слишком много простора! Тут тебе и холодный свинцовый шторм с моря, и золото прилегающего леса, и неправильность двухглавой церкви, и село далеко внизу, и белая лента лебедей, которые летят словно от сизой тучи. Оказалось, что этот вид открывается с колокольни ворзогорского тройника, а художница и ее супруг имеют прямое отношение к реставрации храма, который опять стал пятиглавым.

Ворзогоры, по северной традиции, это два села – Яковлевское и Кондратьевское. Ближнее Яковлевское мы проезжаем, отправляясь сразу к деревянному тройнику. Этот окол называется Кондратьевская – и сразу взору открывается ансамбль Ворзогорского погоста. Датой первого упоминания о Ворзогорах в письменных источниках считается 1559 год. Ворзогорский приход существует с 1578 года.

Ворзогорский деревянный тройник – один из последних в России. Он беден архитектурными изысками и прямо скажем, что скучен деталями. Его уникальность в том, что он стоит на берегу моря и на протяжении веков служил морякам навигационным знаком. Погост состоит из колокольни (около XVIII век), летней Никольской (1636 год) и зимней Введенской (1793 год) церквей.

Смущают слова Сергея о том, что старики указывают место, где храмы и колокольня стояли до того, как их сюда перенесли в XIX веке – сейчас это место в поле, между Кондратьевской и Яковлевской. Если это правда, и ворзогорцы действительно раскатали ансамбль по бревну и собрали тут, то они явно умели выбирать место. Погост стоит как на мысу.

Никольская хороша! Введенская пока безглава, но с покрытой кровлей, что хорошо. А колокольня не так стремительна как пияльская. Но зато это целый тройник.

Мы не попали внутрь храмов и не были на колокольне, но одна фотография интерьера у нас есть.

Неподалеку – колодец и стоящая главка.

Село впечатляет своим расположением на высоком морском берегу. А вот избы тут совсем другие, нежели по берегам реки Онеги – более низкие, словно присевшие на морских ветрах.

Сергей рассказал нам, что практически все жители поселка – дачники. Приезжают из Архангельска, Питера, Мурманска. Есть, конечно, несколько домов постоянно живущих, но остальные, как только задует ветер с океана, стараются уехать. Потому что этот ветер означает, что скоро придет снег, а переметы тут нешуточные.

Пешком от тройника мы прошли на высокий берег Белого моря. Спускаться мы не стали, но виды были захватывающими.

А это Кий-остров. Его отсюда очень хорошо видно, как и монастырь на нем. Мы осознанно отказались ехать туда, выбрав Ворзогоры. И не пожалели.

Сергей оказался очень интересным собеседником. Он рассказывал об особенностях лоции, море, старинных промыслах, людях, живущих здесь, рыбе и звал в гости попить чаю – его дом стоит прямо на пригорке недалеко от креста. Его рассказы даже о самом грустном сквозили любовью к этой окраине земного диска.

На берегу стоит крест поморам. Сергей рассказал, что тут в старину строили суда, спускали их на воду, уходили в море за рыбой или бить зверя.

Отсюда вот такой вид на тройник. Заметно, как он тоже приземист. Не то, что летящие вверх храмы и колокольни Онеги.

Берег на семи ветрах, но какие тут цветы и травы! Вот оно – короткое северное лето во всей красе 🙂

Налюбовавшись, решили ехать обратно на паром. По дороге между поселениями Ворзогор остановились у старого амбара, который Сергей назвал “магазеей”, откуда выдавалось зерно. Датировку строительства он назвал, ориентируясь на память старожилов – XVIII век. Состоит ли объект на охране, ему было неизвестно, но использовать по назначению власти его запретили. “Велено беречь”, – сказал Сергей.

Интернет потом подсказал, что этот амбар – единственный подобный объект на Русском Севере.

Углы стоят на каменных валунах – все по правилам.

В воротах – лаз для котэ 🙂

Останавливаемся в Яковлевской, чтобы посмотреть на деревянный кладбищенский храм Зосимы и Савватия Соловецких 1850 года. Церковь была в ужасном состоянии, но прихожане и потомки местных жителей нашли ресурсы на реставрацию. Одни благодарные потомки даже установили на погосте памятник со всем родословным древом, по которому можно изучать историю возникновения фамилий.

Теперь уже точно спешим на паром.

По дороге и за время ожидания на пирсе Сергей рассказывает, что местным совсем не нужен мост через Онегу – чтобы москвичи не приехали и все не скупили. Говорит об обилии дичи, которой стало так много, что зимой волки стоят под крылечками домов и дерут собак. Медведей на болоте тоже много, но бить их нет мало смысла – почти вся медвежатина, сданная на ветанализ, бракуется – медведи тут больны. Потому не полакомиться местным косолапыми.

Расстаемся очень довольные: мы – рассказом и поездкой, а Сергей – гонораром.

Садимся на переполненный паром. Народа так много, что приходится стоять.

В Онеге мы возвращаемся к гостинице, садимся в упакованную к дальнейшей дороге машине и отправляемся в сторону Северодвинска и Архангельска.

Прежде, правда решаем перекусить и натыкаемся на проблему: до трех-четырех часов дня обилие столовых и кафе в городе занято. И как вы понимаете, вовсе не туристами. а местными, которым формат комплексного обеда за 150 рублей кажется очень подходящим. Тут за столиками сидят целыми семьями!

Словом, выехали мы из Онеги голодными, прихватив лишь молока в киоске и ржаных калиток в минипекарне. Это было все, что нам было суждено съесть в этот длинный непростой день 🙂