Что посмотреть в речице

Речица

| Первое упоминание: | 1213 год |

|---|---|

| Население: | 65 тыс чел |

| Жители: | речичане |

| Часовой пояс: | UTC+3 |

| Телефонный код: | +375 2340 |

| Почтовый индекс: | 2475хх |

| День города: | 1-я суббота сентября |

Город Речица расположен в пойме на правобережье реки Днепр. Название своё город получил от древнего притока Днепра — реки Речица, впадавшей в него в районе древнего городища. В краеведческом музее множество материалов об истории города, ведь первые упоминания о Речице в Новгородской летописи относят к 1213 году, когда достаточно укреплённый по тем временам город Речица был захвачен Мстиславом Мстиславовичем Удалым во время его похода на Киев против Всеволода Святославича Чермного. На протяжении XI—XIII столетий принадлежала в основном киевским и черниговским князьям. В конце XIV века городом владел литовский князь Витовт (1392—1430), который построил здесь укреплённый замок «из соснового дерева». Замок простоял более двухсот лет и был сожжён казацкими отрядами Золотаренко в 1654 году. Реконструкция хоругви Речицкого повета В числе первых белорусских городов Речица получила в ноябре 1511 года от короля Сигизмунда III магдебургское право, которое дважды подтверждалось — в 1561 и 1596 годах.

Один из старейших городов Белоруссии. Сейчас город белорусских нефтяников Речица — промышленный и культурный центр Гомельской области.

Среди городских достопримечательностей стоит осмотреть остатки древнего речицкого городища на берегу Днепра, католический храм Святой Троицы, а также Святоуспенский собор и памятник-часовню во имя Евфросинии Полоцкой. Именно на этом месте в 1910 году останавливалась процессия, следовавшая со святыми мощами преподобной хранительницы белорусской земли из Киева в Полоцк.

Речица находится на территории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Речица – родина белорусских нефтяников

Каждый день с экранов телевизоров нам грозятся повышением цен на бензин. Пугают истощением запасов нефти. Вспомнив, что в нашей стране этот ресурс тоже добывается, Pike.by решил наведаться на родину белорусских нефтяников, в город Речицу.

Первые сведения о Речице появляются в Новгородской летописи и датируются 1213 г. Само же название города происходит от древнего притока Днепра – реки Речица.

В конце 14 в., владевший городом, князь Витовт на древнем городище построил деревянный замок. Конечно, этот образец деревянного зодчества до наших дней не сохранился, но зато осталось городище. Находиться оно недалеко от краеведческого музея и узнать его можно по установленной памятной табличке.

На современный облик города повлияли два события. Во-первых, открытие в 1964 г. крупнейшего в Беларуси месторождения нефти. Во-вторых, в 2007 г. у Речицы осуществилась «голубая мечта» любого белорусского города – здесь прошли республиканские «Дожинки».

Речицкий амфитеатр – место для смелых и талантливых!

«Дожинки» — событие, кардинально меняющее облик города. Речица ещё легко отделалась. Для удобства хлеборобов была принесена всего одна жертва, женская гимназия 19 века.

Из положительных моментов мы отметили восстановление великолепного Свято-Троицкого костела нач. 20 в.

Достопримечательности Речицы

Список достопримечательностей формируется на основе отзывов посетителей и отсортирован по рейтингу, который также формируется на основе отзывов посетителей. Таким образом, вверху списка находятся самые интересные достопримечательности.

Посмотреть фотографии, прочитать отзывы, на основе которых построен рейтинг, оставить свой отзыв, можно перейдя по ссылке на названии конкретной достопримечательности.

Интерактивная карта

Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX

Свято-Успенский собор

Построен в 1872 году на месте деревянной церкви. В 1930-х годах храм был закрыт, использовался как Дом культуры. С 1999 года началась реконструкция собора. Вновь освящен в 2003 году.

Координаты: N052 22.318, E030 23.315

Рейтинг: 5.81

Городище

Отмечено памятным знаком» Памятник археологии». Городище относится к эпохе Киевской Руси. В XIII столетии тут был детинец города, позже князь Витовт возвел деревянный замок, простоявший более двухсот лет. Там выявлен культурный пласт толщиной в 1,6 метра, найдена керамика XIII—XIV столетий, куски лепной посуды.

Координаты: N052 22.403, E030 23.326

Рейтинг: 3.92

Свято-Троицкий костёл

Построен в начале XX века, это один из памятников неоготической архитектуры Беларуси. В годы советской власти в здании костела располагались склад, электростанция, бар. В 1999 году храм был передан верующим. В 2007 году реконструирован.

Координаты: N052 22.276, E030 23.354

Рейтинг: 3.92

Часовня Святой Евфросинии Полоцкой

Часовня возведена в 1995 году на берегу Днепра на месте, где в 1910 году остановилась эскадра пароходов, которая следовала с мощами преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк.

Сначала называлась Юбилейной часовней, была посвящена 1000-летию Крещения Руси, 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвигу воинов-интернационалистов и жертвам Чернобыльской катастрофы. Но потом незаметно утвердилось нынешнее название. Представляет собой конструкцию из нержавеющей стали и латуни, высота часовни — 24 метра 24 сантиметра.

Хорошо видна с разных точек города.

Координаты: N052 22.180, E030 23.935

Едем по Гомельской области

Сравнивать родную Синеокую с заморскими краями нет смысла – мы знаем, что все фрукты разные. И повода, чтобы познакомиться с глубинами своей страны, нам искать не нужно, когда ноги сами просятся в путь. Рассказываем про 5 районных городов близ Гомеля для активно-познавательного уикэнда. Поехали!

Если верить археологам, то первые поселения людей на территории города игрушек и металла возникли еще в первобытнообщинное время. А меж тем, история на этом только начинается: в XV-XVII веке тут существовал замок, в 1772 году город уже отмечен на картах.

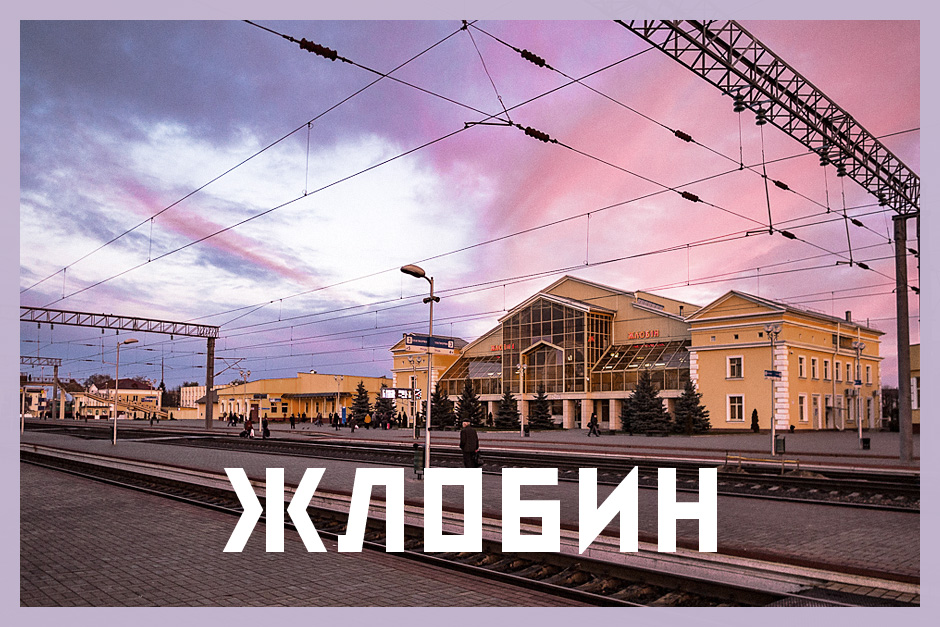

Первое место, которое видит путник – железнодорожный вокзал. В Жлобине он хорош и чист и по праву считается одним из главных ж/д узлов страны еще с военного времени. Пройди от вокзала 100 метров и увидишь Площадь освободителей. Это особо почитаемое жителями города место. В центре площади находится обелиск воинам 63-го стрелкового корпуса.

Жлобин знаменит своим металлургическим заводом (ул. Промышленная, 37). Он поражает своими масштабами, и будет справедливым заметить, что около половины жителей трудится именно здесь. Есть у металлургов и свой Дворец культуры (ул. Барташова, 2) – рожден в СССР, перерожден в 2014-м. В нем не только уйма залов под разные нужды (концертный, танцевальный, выставочный и пр.), есть еще зимний сад и кафетерий. Местные признаются, что раньше дворец и прилегающая к нему территория были не столь живописны – всему виной благодать в виде фестиваля Дожинки в 2013-м.

В 20 минутах езды от Жлобина, в деревушке Красный берег есть настоящая историческая изюминка – усадебно-парковый комплекс и памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны. Мемориал возвели на месте бывшего концлагеря, а само строительство длилось целых 12 лет. В общем, проект масштабный, с невероятно красивыми витражами по мотивам детских рисунков, трогающий своей проникновенной историей. Равнодушным не уйдет никто – гарантируем.

Название города происходит от слова «рог» – «мыс», «коса», «место слияния рек», что связано с расположением города на стрелке между Днепром и Друтью.

Замковая гора на северной окраине города – знаковое для каждого рогачевца место. Отсюда когда-то начинался город, а сегодня с возвышения открываются живописные виды. Хоть замка там уже давно и нет, но по сей день туда водят экскурсии.

В сентябре 2016-го Рогачев радушно принимал туристов на День письменности – это событие преобразило город. Появился Дом книги (а в нем очень хороший книжный магазин), названный в честь Владимира Короткевича – он являлся частым гостем города, имел тут родню и даже написал несколько своих произведений именно здесь. Недалеко от Дома книги красуется стилизованный мурал с портретом беларусского классика (ул. Ленина, 64).

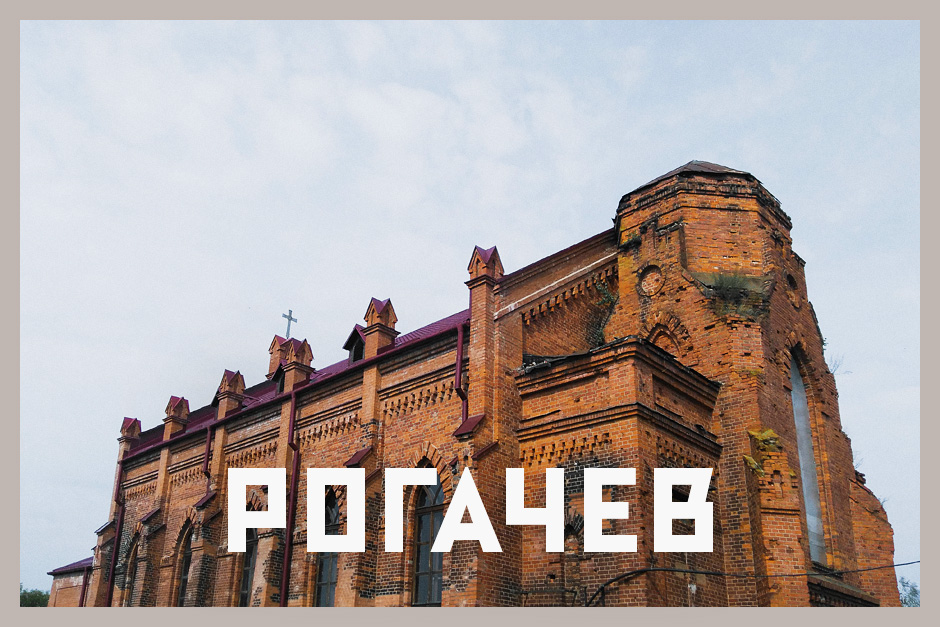

Костел святого Антония Падуанского (ул. Володарского) построен в начале XX века. С первого дня основания он стал местом культурной жизни католиков города. В годы войны костел изрядно пострадал от снарядов, но в настоящее время блистает своим архитектурным величием. Также он находится в Государственном списке историко-культурного наследия Беларуси.

Любителей мрачной истории могут заинтересовать каплицы XIX века на старом рогачевском кладбище. В каплицах захоронены местные представители дворянства, а сами памятники относят к историческому наследию страны.

Город небольшой, поэтому не удивительно, что все достопримечательности можно найти, не отклоняясь от центрального маршрута. Здесь ты увидишь городской парк: в амфитеатре частенько проходят концерты, а оборудованная детская площадка так и манит порезвиться. Чуть поодаль увидишь аллею с военной техникой, а спустишься ниже – и вот уже течет река Днепр.

Напротив парка расположился музей народной славы (ул. Ленина, 58) – здесь есть все по истории Рогачева, а еще зачастую выставляются экспозиции (как местные, так и заезжие).

Пожалуй, самый узнаваемый символ города – это банка сгущенки (ну кто не пробовал рогачевскую сладость с голубой этикеткой на жестянке?). Легендарная скульптура находится перед молочным комбинатом (ул. Кирова, 31 ), где эту сгущенку и делают. Совсем недавно там же открылся павильон, где можно приобрести банку с заветной молочкой.

Если сгущенкой не наешься, то точно подкрепишься в кафе «Снежинка» (ул. Ленина, 54) возле центрального парка. Кафеха уже имеет свою солидную историю, а плотно отобедаешь на месте по советским ценам.

Кафе «Олива» (ул. Ленина, 50) – новая точка в общепите города. Пицца, паста, карпаччо, овощи, десерты – только успевай выбирать. Цены, как и в предыдущем заведении, не стремятся тебя укусить.

Этот город на холмах может вдоволь поконкурировать с Речицей в нефтебаттле – нефтеперерабатывающий завод производит здесь бензин, битум, парафин и прочие штуки. Неподалеку от города проложен и нефтепровод «Дружба». Кроме черного золота, здесь также добывают хорошо известную в каждом доме соль экстра «Полесье».

Любителям винтажных заброшек по душе придется местная «больничка» (пересечение улиц Рыжкова и Ленинской) – позабытый особняк 1910 года постройки, в котором некогда размещалась детская больница.

Еще один мозырский пунктик (из обязательного) – прокатиться на трамвае. Кроме Мозыря, трамвайное сообщение в РБ есть только в Минске, Витебске и Новополоцке. Длина линии – более 20 километров. Действует всего один маршрут, зато какой!

И не забудь вдохнуть кислорода в Парке культуры и отдыха – он по праву считается одной из главных визиток города. Парк расположен в самом центре вдоль реки Припять, если нужно – есть аттракционы развлекухи ради, а для здоровья – спортивные тренажеры.

В Мозыре одно удовольствие просто затеряться в узких извилистых улочках, рассматривая город изнутри, поднимаясь по бесконечным холмам вверх и вверх. Так, блуждая, можешь наткнуться на рисованные афиши клубов «Кому за 20» и «Кому за 30». Ну разве не эксклюзив?

Речица – один из старейших городов Беларуси, и здесь действительно есть на что посмотреть. Стартанем с центра.

В центре города (ул. Советская) гостей встречает свето-музыкальный фонтан. Если днем он просто журчит, то вечером увидишь 13 водных картин (каждая из которых меняется в зависимости от выбранной музыкальной композиции).

Кстати, набережная (ул. Советская) здесь действительно живописная! Не забудь неспешно прогуляться по ней, не пропустив и парк Победы (конечно же, с танком на постаменте).

В Речице, как и полагается, есть свой краеведческий музей (ул. Пролетарская, 2) – здесь узнаешь про историю и культуру края. Не так далеко располагается картинная галерея Александра Исачева (ул. Набережная, 11) – известного речицкого художника. Его имя внесено в учебники по истории Беларуси и мировой художественной культуре рядом с именами наших любимых Марка Шагала и Казимира Малевича.

Городок близ Сожа (и всего в 15 км от Гомеля) основан староверами в конце XVII века. В XVIII веке в Ветке сложились местные особенности иконописи («ветковская икона») и оформления рукописной книги, появилась школа ветковской резьбы.

Известен на всю Беларусь ветковский музей старообрядчества и беларуских традиций (Красная пл., 5). В фондах музея – уникальные коллекции старообрядческих икон, рукописных и старопечатных книг XVI-XIX веков, коллекции произведений ткачества, археологических находок и многого другого. Еще в музее действует отдел реставрации и возрождения ремесел.

Буквально этим летом открылась Аллея Героев, на которой установлено 12 памятных знаков с именами уроженцев Ветковщины, отличившхся на полях Второй мировой войны.

Про обед мы тоже не забудем! Смело заглядывай в ресторан с классическим названием «Сож» (Красная пл., 2) – там недорого и сытно подкрепишься. Есть еще пиццерия с одноименным названием и кафетерий «Вероника». Все находится в центре – не заплутаешь.

В 2-х километрах от Ветки есть деревня Хальч – памятна она тем, что в ней находится усадьба Халецких и Войнич-Сеножетских, сменившая тьму обличий (в советские времена тут обитали беспризорники, была тюрьма НКВД, клуб и колхозная контора). Первый этаж сделан каменным, а второй – деревянным. Однако, архитектурное решение и отделка обоих этажей, колонны и пилястры на фасадах создают впечатление, будто все сооружение исполнено в камне. Сейчас усадьба находится на реставрации, но и то, что есть – весьма атмосферно и достойно внимания. Внутрь не попадешь, но поглазеть через окна на винтовую лестницу и гипсовые фигуры никто ведь не помешает. А фото какие получатся!

За 38 километров от Ветки расположилась деревня Неглюбка – именно оттуда корни известных неглюбских рушников, перевезенных в ветковский музей. С середины XIX века она прославилась как центр художественного ручного ткачества. Неглюбские полотенца экспонировались на выставках декоративно-прикладного искусства во многих зарубежных краях – Япония, Бельгия, Франция, Канада, США (и это еще не весь список).

Юная древняя Речица

История районного центра Речица бережно хранится в местном краеведческом музее, который находится в живописном месте, неподалеку от памятников археологии «Городище» и архитектуры конца XIX — начала XX века. В его фондах около 40 тысяч экспонатов. C сентября 2006 года для посетителей открыты отделы «Этнография» (состоящий из трех залов: «Народные промыслы и ремесла», «Хата белорусского крестьянина», «Ткачество») и «Речица на рубеже XIX–XX веков». В музее есть зал, посвящённый Великой Отечественной войне…

Первое летописное упоминание о Речице относится к 1213 году. Хотя появление людей на территории Речицкого района ученые датируют периодом около 100 тысяч лет назад. На протяжении многих веков эта земля, которая впервые обозначена на карте в издании 1540 года, была краем великих, а иногда кровавых и трагических событий.

Тут проходили, ехали и плыли по Днепру не только богатые купцы и иностранные послы, но и безжалостные завоеватели-грабители… Сжигалась Речица, уничтожались местечки и деревни, но они отстраивались вновь и вновь. И при этом край становился еще краше прежнего. Истинно как птица Феникс, которая прекрасной возрождалась из пепла! Но если в случае с данным мифическим персонажем речь идет о волшебстве и тайных силах, то в отношении Речицы — о людях, населявших край и обладавших единственным волшебным даром — труда.

Пограничное положение города имело стратегическое значение. Поэтому на высоком берегу Днепра был возведен замок-крепость. Это было первоначальное ядро Речицы, отделенное от остальной части поселения глубоким рвом. Оборонительные сооружения окружали и центральную часть города с торговой площадью, культовыми зданиями, домами богатых жителей. Основная часть жилых кварталов находилась между вторым и третьим поясами оборонительных городских укреплений.

В числе первых белорусских городов Речица получила в ноябре 1511 года Магдебургское право, которое дважды подтверждалось — в 1561 и 1596 годах.

В XVI веке на белорусской земле развернулось широкое крестьянское движение, которое охватило и территорию края. С конца того столетия прокатилось, в том числе по Речищине, несколько антифеодальных восстаний. До осени 1651‑го народное движение было задушено, но менее чем через три года произошел его новый подъем…

В начале XIX века в Речицком крае наладили выпуск сукна, часть которого продавали армии.

Суровым испытанием для белорусского народа была Отечественная война 1812 года. Тогда Речица стала временной резиденцией минского губернатора. Здесь квартировали воинские части, которые потом направлялись в район боевых действий. В городе размещался главный склад южной русской армии.

В первой половине XIX века гражданское движение на территории Беларуси отличалось антикрепостным характером. В Мозырском, Пинском и Речицком районах действовали отряды под командованием прогрессивных помещиков Ф. Кяневича и Т. Пусловского. Богатым на волнения оказался период после отмены крепостного права.

В 1910 году Речица стала одним из мест остановки эскадры, перевозившей из Киева в Полоцк мощи Евфросинии Полоцкой. В честь этого события здесь возведена часовня…

Во второй половине 1930‑х атмосфера была предгрозовой. В Речице создали школу парашютного спорта, затем авиаклуб. Благодаря этому город дал стране немало хороших пилотов, среди которых майор Степан Гошка, кавалер ордена Ленина — за первый таран в небе Москвы, совершенный днем…

На речицкой земле родились и росли многие знаменитые люди — среди них полковник Николай Ястребский, который, будучи начальником отделения путей сообщения Могилевского округа, строил дороги и мосты, первым начал исследования прочности железа и стали. Это и первопроходец в поисках белорусской нефти ученый-геолог Михаил Громыко, публицист Сергей Полуян, основоположник белорусской национальной историографии Митрофан Довнар-Запольский (памятник прославленному земляку относится к достопримечательностям города), выдающийся оперный певец Фёдор Стравинский, отец композитора Игоря Стравинского… На этой земле трудились генерал от инфантерии Иосиф Жилинский (осушительные работы на Полесье), Герой Советского Союза Евгений Клумов… А знаете ли вы, что Фанни Каплан, покушавшаяся на жизнь Ленина, родилась в Речице.

8–10 августа враг прорвал оборону 21‑й армии на участке Кричев — Пропойск — Речица. Но советские воины удерживали Гомель из последних сил, чтобы дать возможность войскам 3‑й армии выйти из окружения через Речицкий район. Когда 19 августа гитлеровцы заняли областной центр, наши части еще продолжали отход к лоевской переправе.

В районе Горваля врага сдерживали остатки Житковичского погранотряда. Группа речицких ополченцев приняла бой возле деревни Борщёвка. Другая группа в районе деревни Сенозавод вступила в стычку с немецкими мотоциклистами и рассеяла их. Речицкий истребительный батальон занял рубеж неподалеку от речки Ведрич в направлении деревни Озерщина и удерживал его, пока не получил известие о том, что гитлеровцы прорвали оборону красноармейцев на дороге к Шатилкам. Возникла угроза окружения, и капитан Гончаров, командовавший батальоном, дал приказ отходить.

23 августа 1941 года захватчики вошли в Речицу. Над краем повисла зловещая тень оккупации.

В тот трудный период первых месяцев противостояния окрепли и начали работать в полную силу подпольные организации. Активные, смелые, преданные Родине, но неопытные, их активисты гибли в гитлеровских застенках. Например, весной 1942 года в результате предательства были замучены и расстреляны практически в полном составе подпольщики в Василевичах. Но сломить патриотов было невозможно.

В августе 1943 года во время выполнения задания на пути в Речицу гитлеровцы схватили Лидию Кулик из Холмецкой подпольной организации. Били ее жестоко, допытываясь о местонахождении партизан. Окровавленную и обессиленную бросили в камеру, предложив перед этим написать имена членов подпольной группы. Лидия Захаровна выполнила просьбу палачей, но вместо ее соратников в списке значились предатели, прихвостни фашистов. Затем подпольщица сама оборвала жизнь… Через полтора месяца Холмечи освободила Красная Армия. Ее бойцов вместе с жителями деревни встречали три малолетние дочери Лидии Кулик — Валя, Неля и Лиля…

Освобождение в город пришло18 ноября 1943 года благодаря успешной, но кровопролитной Гомельско-Речицкой наступательной операции.

Советские танкисты первыми прорвались к центру города с севера, их поддерживали подразделения 194‑й стрелковой дивизии. С юго-востока двигался 42‑й стрелковый корпус Красной Армии. И уже 17 ноября старшина 3‑го батальона 954‑го стрелкового полка А. Морозов вывесил на здании Речицкого педагогического училища (было открыто в 1930 г.) красный флаг.

В ночь на 18 ноября войска 65‑й армии генерал-лейтенанта Павла Батова перерезали железнодорожную ветку Калинковичи — Гомель. Две стрелковые дивизии и две танковые бригады корпуса Панова направились в тыл к немцам, что заставило тех поспешно отступить из Речицы.

В течение двух суток немцы пытались вернуть контроль над железнодорожной станцией, но им не позволили сделать это бойцы 2‑го стрелкового батальона 954‑го стрелкового полка. Части вермахта отступили на юго-восточную окраину Речицы, попытавшись закрепиться в промышленной зоне города и удержать железнодорожный мост через Днепр, связывавший их с гомельской группировкой. Однако красноармейцам удалось успешно отразить контратаки врага, спасти от уничтожения заминированные объекты. А 21 ноября, преодолев ожесточенное сопротивление гитлеровцев, они захватили и сам мост.

Войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, приказом Верховного главнокомандующего была объявлена благодарность. Вечером 18 ноября в Москве дан салют дюжиной артиллерийских залпов из 124 орудий. Это был первый салют за освобождение городов на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны…

Среди почетных граждан Речицы — восемь участников Великой Отечественной войны. Первый в этом списке — дважды Герой Советского Союза Павел Батов.

В 1973 году в парке Победы была заложена Аллея освободителей — в честь участников боев с немецко-фашистскими захватчиками за Речицкий край. Символизируя преемственность поколений воинов, в 2003‑м открыт памятник «Речицы сынам, погибшим далеко от Родины». Еще через 10 лет в парке Победы появился памятник «Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, павшим и живым».

Парк, в котором теперь мемориальный комплекс, — любимое место отдыха жителей и гостей Речицы, особенно молодежи. Он очень светлый, отличающийся эстетичной сдержанностью, располагающий к позитивному общению.

В том же 2013‑м, в год 800‑летия города, возле районной гимназии № 1 был торжественно открыт памятник, посвященный воздушно-десантным войскам и подразделениям специального назначения. На постамент вознеслась БМД‑1 с бортовым номером 103 — в честь прославленной «афганской» дивизии. На табличке начертано: «Вечная память павшим, слава идущим в бой».

Рядом с этим памятником установлен бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова. На его открытии присутствовал сын генерала — легенды ВДВ Герой России Александр Маргелов, который выразил такую мысль:

— Бывших десантников не бывает. Это те, кто сохраняет жизненные позиции, которых придерживался Батя (так называют десантники в своей среде Василия Маргелова. — Авт.), которые он ставил во главу подготовки: «Никто, кроме нас», «Первый выстрел мой — и в цель». Все это живет в войсках, и тот, кто придерживается этих принципов, остается десантником навсегда…

В тот же день принял первых посетителей музей истории воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения имени десантника № 1, созданный при поддержке руководства Речицы ветеранами ВДВ и ССО на базе районной гимназии № 1. Многим помог музею уроженец города Владимир Чижик — единственный белорус, которому присвоено звание «Заслуженный парашютист-испытатель СССР».

К слову, ветеранская организация ВДВ и ССО в Речице славится особой активностью в плане воспитания достойной смены, истинных патриотов. Ее руководитель Владимир Габров возглавляет работу военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф», известного уже не только в Беларуси…

Слова из популярной некогда песни «Молодым везде у нас дорога» в полной мере можно отнести к этому краю. Речица занимает в Гомельской области передовые позиции в плане качества и активности гражданско-патриотического воспитания.

Всюду в Речице чувствуется хозяйская рука, направляемая далеко идущими прогрессивными планами. В этом заслуга и… Михаила Громыко, земляка-ученого. Это он предвидел, что край ждут великие события. И грянуло! В августе 1964 года было открыто Речицкое месторождение нефти — а 29 апреля 1965 года первые ее тонны влились в магистральный нефтепровод «Дружба». С тех пор Речица — город нефтяников…

Закончить хочу словами из книги «Память. Речицкий район»: «Люди, люди — высокие звезды… Большой смысл в этих словах. И пусть не обижаются те, которые не упомянуты в этой небольшой статье и которые достойны доброго, уважительного слова. Героическое и хорошее навсегда остаются. В нашей общей памяти»…

Елена Романова, «Ваяр», фото Андрея Артюховского