Что построил шехтель в нижнем новгороде

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Нижневолжская набережная дом 11 архитектор Ф.О. Шехтель построил для С. М. Рукавишникова.

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Незадолго до первой мировой войны архитектор Ф.О. Шехтель выстроил по заказу нижегородского купца С.М. Рукавишникова прекрасное здание, в стиле неоготики резко контрастирующее своей благородной столичной изящностью с окружающими постойками «провинциальной» архитектуры (см. Нижневолжская набережная 11).

По идее застройщиков здесь должны были разместиться торгово-банковские предприятия и, предположительно, нижегородская товарная биржа, т.к. в построенном для неё здании явно не хватало места ввиду быстро увеличивающегося количества торговых операций.

Наступившая мировая война видимо навсегда изменила судьбу этого дома – в сентябре 1915г. он распахнул свои широкие двери эвакуированной швейной мастерской существовавшей, когда-то, при Варшавской военной тюрьме. Так впервые на нижегородской земле «получили прописку» профессиональные портные, впоследствии составившие конкуренцию кустарям, издавна славившимся своими изделиями. Но это позднее, а тогда, в военное время единственным изделиями мастерской были так необходимые фронту шинели, гимнастёрки, солдатское бельё и т.д. Видимо военный профиль фабрики и послужил решающим для выбора её имени, после революции она стала именоваться «Швейная фабрика имени Красной Армии и Флота» продолжая работать на нужды уже новой армии. Тогда она подчинялась Нижегородскому Губернскому Совнархозу (НГСНХ) треста Нижшвейпрома с синдикатом в Москве. С 1918г. рабочие фабрики были объединены в профсоюз «Игла», затем профсоюз работников лёгкой промышленности.

С 1923г. фабрика перепрофилируется на пошив спецодежды, для нужд рабочего класса именуясь Швейной фабрикой №1 им. Красной Армии и Флота Нижегородского объединённого управления Швейпрома НижгубСНХ.

В 1927г. фабрика перешла на централизованную форму раскроя и обслуживала кроем швейные предприятия всего Нижегородского края.

Серьезной реконструкции фабрика подверглась в начале 30 годов, когда несколько её цехов выделились в самостоятельные предприятия – Швейную фабрику №2 им. Жданова, Швейно-закройную фабрику №3, Швейную фабрику №4 «Комсомолка» и другие. Сама же фабрика №1 перешла на пошив женской верхней одежды, вскоре изменилась и её подчинённость, с 1938г., она стала относиться к Управлению Горлегпрома Министерства лёгкой промышленности СССР.

В суровые годы Великой Отечественной войны, трудящимся фабрики пришлось вспомнить свою военную специализацию, обеспечивая огромные требования фронта, многие сотрудники показали собой пример настоящего подвига буквально «днюя и ночуя» на своих рабочих местах.

После победы, фабрика вернулась к пошиву женской одежды, перейдя в подчинение, в 1949г., Главшвейпрому Министерства лёгкой промышленности СССР, а с 1957г., в подчинение Управления лёгкой промышленности ГСНХ.

В соответствии с распоряжением Совнархоза от 15. 02. 1963г. из Управления лёгкой промышленности выделилось как самостоятельное – Управление швейной промышленности и фабрика стала подчиняться именно ему. Постановлением СНХ от 22. 01. 1964г. на базе швейных фабрик №№1,3,и 6 была создана, вскоре сделавшаяся знаменитой, фирма «Производственное объединение «Маяк»», очевидно закрепив этим названием своё местоположение – дом-дворец фабрики служит символическим маяком речным судам, заходящим в акваторию нашего города.

Расширился и ассортимент выпускаемой продукции: женская и детская (для девочек) верхняя одежда, пальто, костюмы, плащи из повинола и многое другое.

В наши дни ООО «Маяк» является одним из самых больших и успешных предприятий России с солидным ассортиментом выпускаемой продукции неизменно высокого качества.

Гений русского модерна на службе сталинской индустриализации

Основной период деятельности Шехтеля пришёлся на период строительного бума рубежа XIX-XX веков. Это было время, когда архитектор мог реализовать практически любые, хоть как-то соответствующие техническим возможностям своего времени, фантазии. Возможностей же было много — как раз в строительстве начал активно применяться бетон.

Фёдор (точнее — Франц-Альберт) Шехтель родился 7 августа 1859 года в семье инженера Осипа Шехтеля. Шехтели перебрались в Россию в XVIII веке и занимались в основном торговлей. В частности, дядя архитектора, Франц Шехтель, был купцом первой гильдии и создателем драматического театра в Саратове. А руководил этим театром Осип.

После смерти отца и дяди семья бедствовала — мать уехала работать в Москву, а дети жили у дальнего родственника, купца и коллекционера Тимофея Жегина (он был женат на дочери Франца Шехтеля). Благодаря его попечению Фёдор смог учиться в гимназии. Интересно, что его учителем рисования был Андрей Годин, несколько ранее учивший юного Михаила Врубеля. Киевские ангелы и одесский демон Михаила Врубеля

В 1875 году Шехтель переехал в Москву к матери, работавшей экономкой в семье знаменитейшего Павла Третьякова (он был торговым партнёром и другом Жегина).

Скорее всего, именно в доме Третьяковых Шехтель познакомился со знаменитым архитектором Александром Каминским. Тот был женат на сестре Третьякова и построил для его картинной галереи первое здание. Он предложил Шехтелю работать в его мастерской, и их сотрудничество продолжалось до того момента, когда Каминский отошёл от дел в 1887 году. Позже он также работал в мастерских Дмитрия Чичагова и Константина Терского.

В том же году Фёдор поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там он среди прочего учился у Василия Перова вместе с Исааком Левитаном и Николаем Чеховым (старшим братом А.П. Чехова; с братьями Чеховыми он впоследствии поддерживал самые близкие отношения).

Закончить училище он, однако, не смог — был отчислен в 1878 году за плохую посещаемость. Мать в это время много болела, и он должен был ухаживать за ней и одновременно зарабатывать на жизнь. Отсутствие профильного образования мешало профессиональной карьере — Шехтелю довольно долго не поручали крупных самостоятельных проектов в Москве.

Направления деятельности Шехтеля в 1880-90-е годы были очень многообразными. Он занимается:

— строительством домов (первым его проектом считается особняк купца Михаила Щапова, построенный в 1878 году то ли совместно с Каминским, то ли самостоятельно);

— сооружением временных построек (он, например, строил павильоны Художественно-промышленной выставки 1882 года на Ходынском поле и постройки народного гулянья «Весна-красна» в честь коронации императора Александра III там же годом позже); День рождения итальянца — строителя Киева

— изготовлением театральных костюмов и декораций в театре «Скоморох» и в Большом театре;

— работает в качестве художника-оформителя; в частности, для Антона Чехова он оформил обложку первого сборника «Пестрые рассказы», а вместе с Николаем Чеховым иллюстрировал московские газеты и юмористические журналы «Будильник» и «Сверчок».

В 1886 году Шехтель оформляет фасад построенного Терским театра «Парадиз» (сейчас — Театр им. Маяковского на Большой Никитской).

Шехтель достиг значительных успехов. В 1886 году он оборудовал свою мастерскую, а в 1887-м — женился на дочери своего благотворителя Наталье Жегиной, с которой был знаком ещё с детства.

В 1890-х годах Шехтель переходит от эклектике к неорусскому и неоготическому стилям.

В 1892 году он совместно с Чичаговым строит здание Московской городской думы на Воскресенской площади (сейчас — Музей войны 1812 года на площади Революции).

Считается, что поворотным пунктом в творческой биографии архитектора стала постройка в 1893 году особняка в стиле английской готики по заказу Саввы Морозова. В этом здании уже ощутимы влияния модерна — он отступил от «красной линии» и придал равную выразительность всем фасадам здания. Для оформления внутренних интерьеров здания был привлечён Михаил Врубель. Кстати, этот дом считается одним из возможных прообразов особняка булгаковской Маргариты…

Впрочем, на это особого внимания уже не обращают — в 1896 году Шехтель строит временные павильоны для коронационных торжеств Николая II в Москве и Нижнем Новгороде. Это очень ответственный заказ, дающий представление о степени его признания. День в истории. 27 июля был заложен главный храм Киева

Много внимания Шехтель уделяет работе с церковными сооружениями. В 1897 году он занимается оформлением церкви Пимена Великого в Новых Воротниках. Редкий киевлянин сможет сдержать удивлённый возглас, заглянув в эту церковь XVII века, построенную в характерном стиле «нарышкинского барокко», — Шехтель использовал эскизы Виктора Васнецова, приготовленные для Владимирского собора в Киеве. Эта работа считается одной из родоначальниц стиля русского модерна.

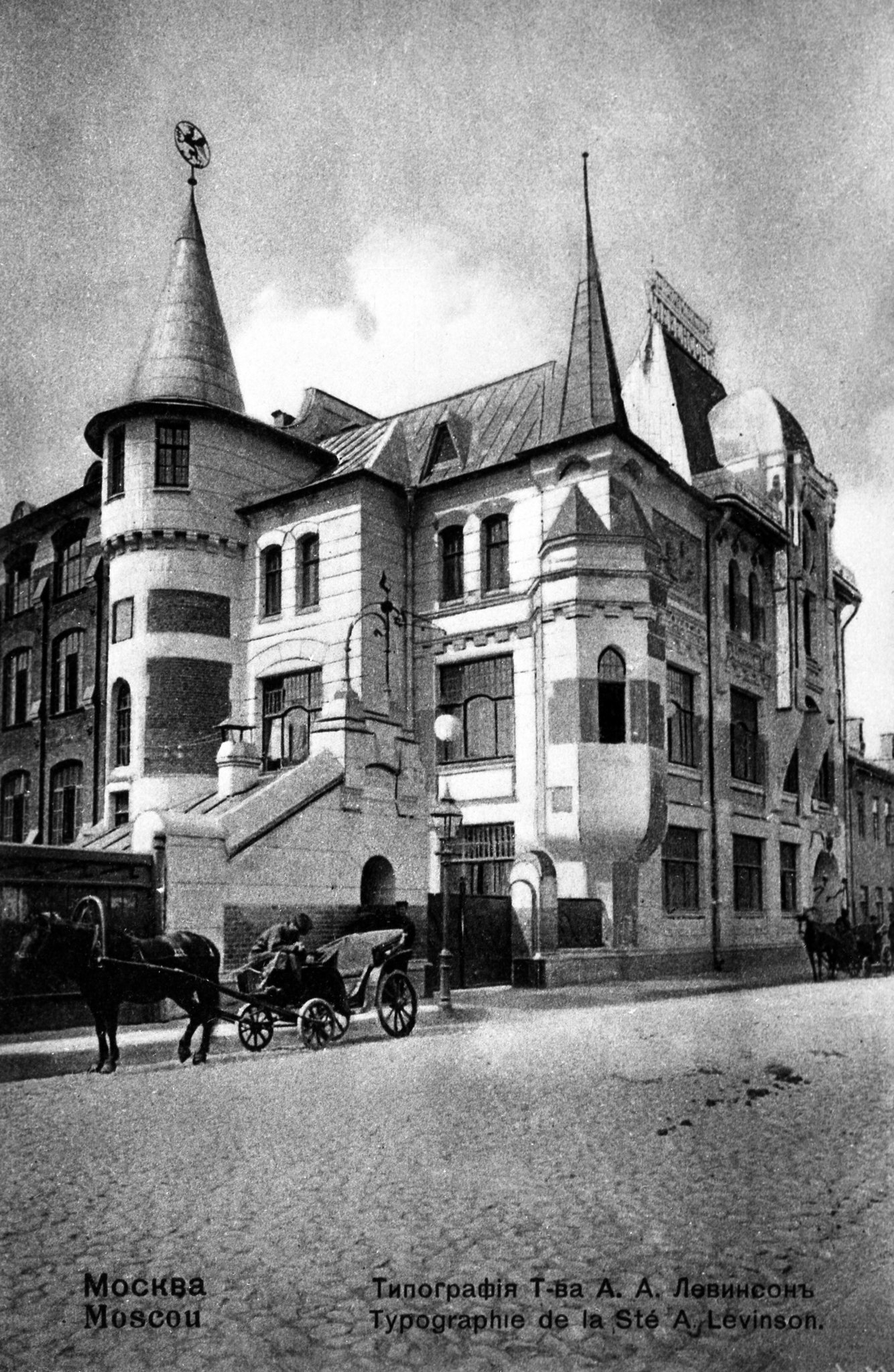

В 1900 году появляется целый ряд его построек. Он строит здание «скоропечатни Левенсона» в неоготическом стиле, но с совершенно модерновой лестницей, затем оформляет русский павильон на Всемирной выставке в Париже и, наконец, возводит особняк Степана Рябушинского на Малой Никитской (будущий «дом Горького») — безусловный шедевр модерна.

В 1901 году, после создания архитектором ансамбля российских павильонов на Международной выставке в Глазго Шехтель был удостоен почётного звания академика архитектуры. Академик без высшего образования… Чудны дела твои, Господи.

В первом десятилетии нового века Шехтель опять переориентируется на неорусский стиль и неоклассику.

Второй стиль (обычно называемый «рациональным модерном») более характерен для собственного дома архитектора на Большой Садовой, построенного в 1909 году, библиотеки-музея Чехова в Таганроге, кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади (первый кинотеатр специализированной постройки в Москве). День в истории. 15 мая: в Киеве родился любимый драматург Сталина

Начало Великой войны ознаменовало изменения в личной жизни Шехтеля. В 1915 году он принял православие и стал, наконец, официально называться Фёдором вместо Франца-Альберта (собственно, Фёдором он был и раньше, но это была бытовая русификация). Кстати, его сын даже от фамилии отказался — стал Жегиным, по матери.

Справедливости ради надо сказать, что по Москве после начала войны прокатилась волна немецких погромов, в частности, была разгромлена квартира коллеги Шехтеля Эрнста-Рихарда Нирнзее в названном в его честь «тучерезе» около Тверского бульвара.

В это время он построил своё, по его собственному мнению, лучшее здание — деревянную церковь Николая Чудотворца у Соломенной сторожки. За основу были взяты церкви русского Севера. Шехтель сам был прихожанином этого храма до самой своей смерти. К сожалению, церковь была разрушена в 1960 году и восстановлена довольно далеко от своего исторического места в 1997 году.

Считается, что последней его большой работой в Москве было участие в проведении Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года (на её месте был создан Парк им. Горького), в частности, он строил для неё Туркестанский павильон. Также Шехтель проектировал с архитектурной точки зрения памятник Александру Островскому около Малого театра (построили его уже без его участия), представил один из вариантов проекта мавзолея Ленина (в виде египетской пирамиды). День в Истории. Забилось «электрическое сердце Украины»

С 1 декабря 1924 года Шехтель занимал должность заведующего архитектурным подотделом при Государственном Днепровском строительстве — проектной организации ДнепроГЭСа.

Им был выполнен проект плотины электростанции, велась разработка вариантов плотинных башен, шлюзов, моста и грузового порта, других сооружений и конструкций. Нереализованным остался проект постройки города энергетиков Электрополь на Хортице.

В мае 1925 года он уволился из штата Днепростроя по состоянию здоровья, однако договорился о продолжении проектирования ГЭС по отдельным соглашениям.

До начала строительства ДнепроГЭСа Шехтель не дожил — он скончался 7 июля 1926 года в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Метки

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Один из современников говорил о Шехтеле: «Он работал полушутя, жизнь в нем бурлила, как бурлит бутылка откупоренного шампанского…». Шехтель построил столько, сколько не удавалось ни одному архитектору, работал при этом он очень легко, весело и вдохновенно, проявляя потрясающую фантазию. Не зря Шехтеля называли «Моцартом русской архитектуры». 66 зданий в столице были выполнены по его проектам, к счастью, многие из них сохранились до сих пор. И все они являются настоящим украшением города.

Шехтель Федор Осипович.

На самом деле имя Шехтеля Франц-Альберт, но в 1914 году он принял православие, получив при этом имя Федор. Немец по происхождению, Шехтель навсегда связал свою судьбу с Россией. А судьба его была непростой.

Переехав в Россию еще в 18-ом веке, Шехтели поселились в Саратове. Вначале дела шли неплохо, семья была довольно состоятельной, но, после того, как умер отец, для них настали тяжелые времена. Мать уехала на заработки в Москву, устроившись экономкой к знаменитому коллекционеру П.Третьякову, Федор же остался в Саратове заканчивать гимназию. Впоследствии он тоже переехал в Москву и поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Но поскольку на его плечи легли заботы по содержанию семьи, Федору приходилось подрабатывать, и за частые пропуски занятий его отчислили с 3 курса. Но отсутствие художественного образования не помешало ему в 1901 году получить за свои работы звание академика архитектуры.

Хотя Шехтель и считается отцом московского модерна, уместить его творчество в определенные стилевые рамки очень сложно. Он творил, играя элементами разных стилей и направлений, смешивая и противопоставляя их, придумывая новые элементы.

Дом в Ермолаевском переулке в наши дни после реставрации.

Говоря о работах великого зодчего, нельзя обойти стороной особняки, которые Шехтель построил для себя. Один из них находится в Ермолаевском переулке, рядом со станцией метро «Маяковская». В этом романтическом миниатюрном особняке-замке Шехтель с семьей прожил 14 лет своей жизни. Это были самые плодотворные годы архитектора.

Здание состоит из нескольких частей, заметно различающихся по своему внешнему виду. Шехтель любил экспериментировать, а уж в своём-то доме он вполне мог себе это позволить. К этому своему дому Шехтель относился с юмором, и в письме к А.П. Чехову писал: «…построил избушку непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирку, то ли за синагогу».

Дом Ф. О. Шехтеля. Фото конца 1890-х годов.

Ф. О. Шехтель в своём доме в Ермолаевском переулке. Фото конца 1890-х годов из семейного архива К. С. Лазаревой-Станищевой.

Парадный вход. Фото Маргариты Фединой.

Люстра и витражи в доме.

Лестничный холл в доме.

Сегодня в здании расположена резиденция посла республики Уругвай.

Особняк Шехтеля на Большой Садовой.

В 1910 году семья переезжает в более просторный дом, построенный Шехтелем неподалеку, на Садовой улице. Дети подросли, поступили учиться в Училище живописи, ваяния и зодчества, то самое, которое так и не закончил их отец, поэтому и требовались дополнительные помещения.

Этот дом получился в более спокойном стиле, тяготеющем к классицизму.

Последний дом Шехтеля.

Шехтель в своем последнем доме,1910 г.

У здания оказалась очень непростая судьба. В советское время дом переходил из рук в руки, а с 1991 года вообще оказался заброшенным. В 1991 году в нем поселились бомжи, и два года там жили, сжигая в камине все, что могло гореть. А в 1993 году выяснилось, что дом построил Федор Шехтель и что он здесь жил. Здание начали потихоньку реставрировать. Закончена реставрация была лишь в 2016 году, после чего дом предстал во всей своей красе.

Дом Шехтеля на Садовой.

Особняк Саввы Морозова на Спиридоновке (Особняк Зинаиды Морозовой).

Особняк Саввы Морозова.

В 1893 году Шехтель получил заказ, который стал поворотным в его судьбе. Известный меценат Савва Тимофеевич Морозов, с которым Шехтеля связывала настоящая дружба, заказал архитектору строительство роскошного особняка для своей молодой супруги, который он видел готическим замком. Cам Морозов был достаточно неприхотлив и даже аскетичен, а Зинаида Григорьевна, не считаясь с деньгами мужа, вела исключительно расточительный образ жизни. Новый дом Морозовых был призван поразить столицу. Поскольку строительство особняка на Спиридоновке не ограничивалось никакими финансовыми рамками, многие именовали его не иначе, как «пляска миллионов».

Особняк действительно вышел великолепным, став истинным украшением Москвы.

Шехтелем были разработаны абсолютно все детали внешнего интерьера: решетки, фонари, ворота, замки, ручки и т. д.

Внутри дом также был поистине роскошным: к оформлению его пышных интерьеров Шехтель привлек тогда еще начинающего художника Михаила Врубеля, с которым они были хорошо знакомы.

Особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке. Интерьер. Фото Юрия Феклистова.

Особый изыск помещению придает готическая парадная лестница из резного дерева

Скульптура Врубеля «Роберт и монахини». Фото Юрия Феклистова.

Зинаида Григорьевна осталась довольна: подобных замков в Москве ни у кого из купцов еще не было.

Сейчас здесь располагается дом приемов МИД России. Фото Юрия Феклистова

Здание скоропечатни Левенсона.

Здание скоропечатни Левенсона.

Ещё одно великолепное творение Шехтеля — Товарищество скоропечатни А. А. Левенсона. Это здание было возведено в 1900 году в Трёхпрудном переулке. Оно по праву считается одним из красивейших домов в Москве.

В 2016 году здание скоропечатни Левенсона было открыто после 4-х летней реставрации.

Здание скоропечатни Левенсона.

Особенность внешнего оформления — вплетение природных элементов в архитектуру здания, повсюду можно увидеть изображение чертополоха.

Чертополох, как элемент декора здания.

Восстановленный исторический барельеф первопечатника Иоганна Гуттенберга.

Особняк Рябушинского на Малой Никитской.

Особняк Рябушинского в наши дни.

Особняк Рябушинского – еще одно уникальное здание, выполненное по проекту Шехтеля.

Интерьер особняка Рябушинского.

Один из символов особняка Рябушинского – мраморная лестница, выполненная в форме волны

Особняк Рябушинского являет собой классический образец модерна, автор c беспрецендентной смелостью игнорирует все традиции классицизма, симметрию и четкость форм. Однако смелость и новаторство Шехтеля оценили не все:

Здание Художественного театра в Камергерском переулке.

Еще один шедевр Шехтеля, над которым он трудился безвозмездно– это всем известный МХТ им. А. П. Чехова, расположенный в Камергерском переулке. Затраты по строительству взял на себя Савва Морозов, известный русский меценат.

Задуманная перестройка довольно безликого на тот момент здания по замыслу Федора Осиповича была подчинена созданию в театре особой эмоционально насыщенной атмосферы. При этом было учтено все до мелочей – размеры помещений, цвет стен, пола, мебель, светильники, дверные ручки. Все это Федор Осипович спроектировал лично. А также совершенно уникальный по тем временам зрительный зал с вращающейся сценой. И в качестве последнего штриха росчерком пера он нарисовал чайку, которая по сей день является эмблемой этого театра.

Здание МХТ им.Чехова в наши дни.

Самым глобальным проектом и венцом творчества Фёдора Осиповича стал Ярославский вокзал в Москве, который строили с 1902 по 1904 год. Выглядит здание, как сказочный дворец.

Ярославский вокзал в начале XX века.

Его внутренне убранство также было роскошным, но это было до революции.

Ярославский вокзал в наши дни.

После революции для семьи Шехтеля настали тяжелые времена. Знаменитый архитектор остался без работы, причиной было то, что всякое строительство в стране прекратилось, заказов просто не было. Строить начали лишь в 1929 году, с началом пятилеток, но Шехтель до этого времени не дожил, в 1926 году он умер…

В советское время про Шехтеля мало кто знал, но сейчас интерес к его творчеству неуклонно растет.

Реставрируются созданные им здания. В Москве появилась аллея Шехтеля и установлен его бюст около Ярославского вокзала.

Аллея архитектора Шехтеля.

Бюст Шехтеля перед Ярославским вокзалом.

Источник

| Рубрики: | русские творцы архитектура |

Метки: архитектура архитектор шехтель

Процитировано 17 раз

Понравилось: 28 пользователям