Что появилось раньше телефон или телевизор

Когда и кем был изобретен первый телефон? телевизор?

Телевизор не был построен одним человеком.

В 1862 году Аббат Джиованни Казелли применил свое устройство «Пантелеграф» для передачи на расстояние неподвижных изображений.

В 1873 году исследователи Мэй и Смит экспериментально установили, что воздействуя на селен светом можно получить эклектрический сигнал пригодный для передачи.

В 1876 году государственный служащий Джорж Кэри думал о законченных телевизионных системах и в 1877 году он сделал чертежи того, что он называл «Селеновой Камерой» с помощью которой люди могли бы видеть с помощью электричества.

В 1884 году немецкий студент Пауль Нипков запатентовал первое устройство для передачи движущихся изображений на расстояние используя метод механической развертки изображения за счет вращения сканирующего диска (диска Нипкова) с разрешением 18 линий в изображении.

В 1900 году русский ученый Константин Дмитриевич Перский представил первый реальный телевизор на первом международном конгрессе по электричеству.

Он в это время был профессором кадетского училища в Петербурге.

Телефон:

В 1860 г. учитель школы для глухонемых г. Фридрихсдорфа Филипп Рейс (1834-1874, следует отметить, что и сам Рейс из-за многолетней болезни практически не мог говорить) в старом школьном сарае из подручных средств (пробка от бочонка, вязальная спица, старая разбитая скрипка, моток изолированной проволоки и гальванический элемент) создал аппарат для демонстрации принципа действия уха.

Свой аппарат он назвал «телефоном» и продемонстрировал его 26 октября 1861 г. перед членами Физического общества Франкфурта. Справедливости ради следует заметить, что прообраз его аппарата, так называемую «ворчащую проволоку», за 24 года до Рейса создал американский ученый из Салема Ч. Пейдж.

Электрический телефон Рейса особого успеха не имел. В печати появилось несколько полуиронических и полусерьезных статей, а немецкий семейный журнал «Гартенлаубе» дал в 1863 г. его описание как игрушки. Умелый механик Альберт изготовил в разном оформлении штук 10-20 телефонов Рейса и несколько из них даже были проданы. Один из экземпляров очутился в шотландском университете в Эдинбурге, в котором в то время учился американец английского происхождения Александр Грэхем Белл.

От почтовых голубей до смарт-часов: как развивалась связь

Примитивные средства связи

Самое очевидное среди них — человеческий язык. Информацию на короткие расстояния передавали (как это делают до сих пор) при помощи устной речи и жестов. При этом понятно, что такое общение возможно, только если оба его участника находятся близко друг к другу.

Наши предки из каменного века использовали дым костров для передачи сообщений на большие расстояния. Открывая и закрывая пламя, они могли управлять периодичностью, с которой облака дыма выпускались в воздух. За счет этого им удавалось передавать сообщения разного содержания, вроде «все сюда», «осторожно, недруги» или «пожар».

Когда люди за несколько тысяч лет до нашей эры одомашнили лошадей, им стал доступен более совершенный способ коммуникации на расстоянии — гонцы. Гонец (вестник) запоминал сообщение отправителя, садился на лошадь и скакал к адресату. Разумеется, такой метод обмена информацией нельзя назвать совершенным (и тем более быстрым): между отправкой и получением сообщения существовала задержка в часы или даже дни.

Однако на тот момент именно такая почта была самой эффективной, развитую сеть специально построенных для гонцов станций имели Египет и Древний Рим. Они же стали использовать «эстафетную систему» передачи сообщений, когда гонцы периодически сменяли друг друга.

Обмен сообщениями по воздуху

Задолго до появления СМС и Wi-Fi!

Гонцы хоть и справлялись со своими обязанностями быстро (по меркам своего времени), но все же требовали определенной инфраструктуры. В первую очередь дорог или хотя бы ровной поверхности, по которой лошадь может скакать. Горы, реки, болота и густые леса — все это непреодолимые преграды для человека на рубеже нашей эры.

На помощь людям пришли птицы. Голуби (а в одном популярном сериале вороны) сделали общение куда более быстрым.

Голуби, как и многие птицы, обладают невероятной способностью помнить место, где они родились (и прожили некоторое время), и возвращаться туда из любой точки планеты — как минимум в радиусе 1–1,5 тысяч километров. Не до конца понятно, как именно они это делают: некоторые ученые считают, что птицы способны чувствовать магнитное поле Земли.

При этом голуби могут нести сообщение только в одну сторону — к родительскому гнезду. И если два города хотят наладить между собой голубиную почту, нужно, чтобы они обменялись птицами.

Эра до электричества

За годы, которые прошли с эпохи Древнего Рима до конца Средних веков, концептуально изменилось мало что. Сообщения все так же передавали гонцы (они же почтальоны), птицы и удары колоколов на городских башнях. Разве что инфраструктура становилась более развитой.

Развивалось и морское дело. Кораблям также необходимо было обмениваться информацией. Сперва это делали при помощи пушечных выстрелов или ударов в колокол. Но затем появилась система передачи сигналов при помощи специальных флагов — ее усовершенствованная версия существует до сих пор.

Также в связи с мореходством появился другой алфавит для общения на расстоянии — семафорная азбука. В ней передатчиком выступает человек с флажками в руках: за разными его позами закреплены разные буквы. Таким образом можно передавать сообщения со скоростью до 80 символов в минуту.

Новое время: прогресс, машины, электричество

В середине XIX века были изобретены конверт и почтовая марка, а общение на расстоянии при помощи почты стало еще более быстрым, удобным и доступным. Развиваются разные виды транспорта: все сильнее улучшается сеть дорог, ускоряются корабли, начинают ходить поезда.

Телеграф

Первые идеи о том, что электричество позволяет передавать сигнал быстро и на большие расстояния, выдвинул ученый Генрих Винклер в середине XVIII века.

Спустя несколько лет после его предположения стали появляться первые варианты устройства телеграфа: проволоки по числу букв в алфавите натягивались между отправителем и получателем. К каждой проволоке крепился бузиновый шарик, под которым размещались бумажки с буквами. Когда по проволоке пропускали ток, бумажка подтягивалась вверх к соответствующему наэлектризованному шарику. Таким образом можно было за несколько часов передать фразу из десятка слов.

В 1832 году российский ученый Павел Шиллинг собрал первый электромагнитный телеграфный аппарат, идею которого за 12 лет до этого выдвинул Андре Ампер (в честь которого названа единица измерения силы тока). Он предложил расположить провода на столбах вдоль Петергофской железной дороги, но правительственный комитет не одобрил проект, признав его смешным и несостоятельным. А в 1865-м протяженность телеграфных линий в Европе достигла 150 тысяч километров.

Самые первые. Восемь устройств, которые изменили мир или хотя бы попытались

Домашний компьютер

Существует очень известная цитата, с которой начинается почти каждый рассказ об истории персональных компьютеров: «Нет никакой нужды иметь компьютер дома», — изрёк в 1977 году глава корпорации DEC Кен Олсен. О том, как сильно он ошибался, сейчас рассуждать уже нет смысла, и даже в те времена, когда компьютеры имели размер шкафа, а графических дисплеев не было в помине, мысль о домашнем компьютере казалась излишне смелой далеко не каждому. Так, в публикации газеты New York Times словосочетание «персональный компьютер» прозвучало ещё в 1962 году.

Через шесть лет, в 1968 году, те же два слова использовались в рекламе устройства Hewlett-Packard 9100A. Сейчас с первого взгляда даже не поймёшь, что оно делает, и назвать его компьютером язык не повернётся. Ответ, на самом деле, прост: это программируемый калькулятор. От обычного он отличается возможностью задать последовательность команд с переменными и условиями — то есть программировать.

Первый «домашний компьютер» был громоздким программируемым калькулятором

Такие калькуляторы получили распространение и были как отличным подспорьем для инженеров, так и развлечением для их детей. Ими увлекались не только в США, но и в СССР: программы и игры для советских «Электроника МК» публиковались в научно-популярных журналах. Сегодняшних геймеров вряд ли привлечёт игра в расчёт посадки лунохода, но в начале восьмидесятых годов этого было достаточно, чтобы будоражить воображение школьников.

Клавиатура Hewlett-Packard 9100A

Что до настоящих домашних компьютеров — тех, что имели монитор или подключались к телевизору — то здесь с определением первенства всё очень непросто: дело в том, что такие компьютеры поначалу были кустарными и если и продавались, то мелкими партиями. Именно так в 1976 году появилась первая модель Apple, а с начала восьмидесятых купить компьютер домой мог любой желающий.

«Умные» часы

Наручные часы, которые кроме отображения времени делают много других полезных вещей, сейчас в моде: одни позволяют отслеживать показатели организма, другие ещё и доставляют оповещения с телефона и частично дублируют его интерфейс. Но это далеко не первый раз, когда развитие технологий затронуло столь традиционную категорию гаджетов. Прошлый раз был в семидесятые-восьмидесятые годы, и речь шла сначала о появлении электронных часов, а затем — о часах со встроенным калькулятором.

Если за нынешней волной поумневших часов стоят компьютерные компании, то первые электронные часы своим появлением обязаны швейцарской фирме Hamilton Watch Company, которая производила часы ещё с конца девятнадцатого века. Впрочем, революционная модель под названием Hamilton Pulsar появилась не без помощи ребят из компьютерной индустрии — двух выходцев из Texas Instruments. Они основали фирму Electro/Data и создали прототип первых часов с экраном на светодиодах. Дело было в 1970 году.

Часы Hamilton Pulsar показывали часы и минуты. В семидесятые годы это было так же круто, как сейчас Apple Watch

Часы Hamilton Pulsar имели длинный список недостатков: чтобы посмотреть время, нужно было зажать кнопку; энергии двух сменных батареек хватало примерно на неделю; плата внутри была плохо экранирована и часто выходила из строя от статического электричества. И, тем не менее, первый тираж из 400 часов в золотых корпусах (цена — около двадцати тысяч современных долларов) разошёлся, а затем последовала более доступная стальная модель — «всего» по две тысячи долларов за штуку. Если у кого-то ещё есть сомнения по поводу позиционирования, цены и времени автономной работы Apple Watch, то знайте: эта история не нова.

Версия Hamilton Pulsar с калькулятором. И в золотом корпусе

В 1975 году компания Hamilton снова повторила свой подвиг и на этот раз впервые представила миру часы со встроенным калькулятором. Модель называлась Pulsar 901, и история с первой партией в золотом исполнении тоже повторилась. Позже часы с калькулятором подешевели, и японские фирмы Casio, Citizen и Seiko наводнили рынок самыми разнообразными моделями. Тот, кто учился в школе в девяностые, наверняка видел у ребят дедушкины часы-калькулятор или хвастался такими сам.

Ноутбук

В научной фантастике встречаются сюжеты о героях, которые, попав в прошлое или на малоразвитую планету, пытаются из подручных материалов воссоздать какие-нибудь чудеса современной цивилизации. Если бы кто-то задумал соорудить ноутбук, вернувшись в 1980 год, то этот ноутбук выглядел бы как здоровенный ящик и весил бы килограммов десять. Только в фантазиях в этом случае нет нужды: такой ноутбук действительно существовал и назывался Osborne 1.

Osborne-1 — неудачливый прародитель всех ноутбуков

За цену, эквивалентную 4700 современным долларам, покупатель получал замечательную машину: процессор Z80 с частотой 4 МГц, 64 килобайта оперативной памяти, дисковод для односторонних дискет на 90 КБ, пятидюймовый экран с ЭЛТ и операционная система CP/M. Всё это — в удобном форм-факторе чемодана! Обозреватель журнала Byte в обзоре написал, что попытка поднять этот портативный компьютер чуть не оставила его без рук. Зато производитель гордо сообщал, что это первый компьютер, который умещался под сиденьем в самолёте.

Но шутки в сторону: хоть возможность каждый день носить этот компьютер с собой на работу и была под вопросом, зато цена по тем временам казалась вполне адекватной, особенно учитывая, что предустановленный софт (текстовый процессор, электронные таблицы и т. д.) стоил чуть ли не больше, чем сам компьютер. Пользователи к тому же по достоинству оценили бесшумность Osborne 1.

Тем не менее, покупателей было не много, и виной тому — преждевременный анонс следующей модели, Osborne Vixen. Слишком многие хотели подождать и потратить деньги на более совершенный компьютер. В итоге фирма Osborne разорилась раньше, чем начала его продавать. Этот случай вошёл в историю и известен как эффект Осборна.

Мобильный телефон

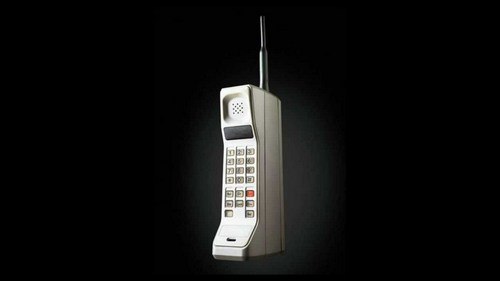

Пожалуй, это самый простой пункт из нашего списка. Создание первого в истории портативного телефона не было связано с интригами, не было жесткой борьбы за первенство, и нет никаких сомнений в том, кому оно принадлежит. Разработка этого устройства была начата в компании Motorola в 1968 году; в 1973 году был готов прототип и был сделан первый звонок по нему; в 1984 году начались продажи коммерческого продукта — телефона DynaTAC 8000X. Стоил он 4000 тогдашних американских долларов или примерно 9150 нынешних.

DynaTAC 8000X — первый мобильный телефон в истории

То, как выглядели первые мобильные телефоны, тоже всем хорошо известно: слово «кирпич» закрепилось с самого начала и до сих пор используется для их обозначения. DynaTAC 8000X — именно такой классический «кирпич»: 30 сантиметров в длину, 790 граммов веса, внешняя нескладывающаяся антенна, однострочный экран. Ни о каких дополнительных функциях речи не шло, и уже то, что этот телефон мог совершать звонки напрямую (то есть без содействия оператора) было по тем временам большим достижением. Да и над размерами никто не подшучивал, ведь до этого радиотелефоны представляли собой чемоданчики или устанавливались в дорогие автомобили.

Планшет

В 2010 году, когда фирма Apple выпустила первую модель iPad, было принято ворчать: планшеты, мол, уже давно изобрели, и Билл Гейтс показывал их на выставках ещё в начале двухтысячных годов. Это резонное замечание, однако в таком случае есть смысл вспомнить, что планшетные компьютеры делали и до этого: в девяностые и даже в восьмидесятые годы. Первым таким устройством был Linus Write-Top — четырёхкилограммовый монстр, стоивший в пересчёте на современные деньги почти шесть тысяч долларов.

Важно знать, что Linus Write-Top не имеет отношения к Линусу Торвальдсу

С миниатюризацией в восьмидесятые годы было туго, так что планшет пришлось разделить на две части — системный блок и соединённый с ним проводом дисплей с дигитайзером. Устройство работало на системе MS-DOS 3.3, имело процессор семейства 8088 (около 7 МГц), и 640 КБ оперативной памяти. Разрешение экрана — 640 x 200 точек, перо — на проводе. Имелись порты COM и LPT, но самая чудная деталь — это, конечно, дисковод для пятидюймовых дискет. Действительно — как ещё прикажете загружать компьютер, у которого нет ни жёсткого диска, ни флеш-памяти?

Linus Write-Top продавался слабо, зато его духовный наследник — планшет GRiDPad, выпущенный в 1989 году одноимённой фирмой, оказался успешнее. Он уже имел цельный корпус, вес снизился до двух килограммов, максимальный объём памяти вырос до двух мегабайтов, и впервые появилась система распознавания рукописного ввода (Write-Top, в отличие от GRiDPad, умел определять, что текст от руки писал тот или иной пользователь, но сами буквы расшифровать не мог).

С тех славных времён планшеты всё только мельчали, и модель с дисководом сегодня не найдёшь днём с огнём. Справедливости ради стоит упомянуть планшет Qbe двухтысячного года выпуска, который помимо жёсткого диска имел встроенный CD-ROM.

Смартфон

1994 год: со времён первых мобильных телефонов прошло десять лет, до появления первых смартфонов на Palm OS и Windows Mobile ещё чуть меньше десяти лет. Мобильник — всё ещё роскошь и атрибут очень делового человека, а сами трубки находятся на промежуточном этапе развития между «кирпичом» и чем-то более-менее современным. Популярностью пользуются миниатюрные модели Motorola MicroTAC с откидным микрофоном, которые весят всего 170 грамм. И тут IBM начинает продажи устройства, которое с виду напоминает «кирпич» из восьмидесятых, зато по функциональности на тот момент совершенно уникально.

IBM Simon — смартфон из девяностых

Айбиэмовский «айфон» из девяностых называется Simon, и сравнение с революционным продуктом Apple неслучайно — ведь это настоящий смартфон с большим тачскрином! Внутри у него — процессор, работающий на частоте 16 МГц и 1 Мб оперативной памяти. Операционная система — MS-DOS с графической оболочкой, поддерживающий перьевой ввод. Набор приложений соответствует своей эпохе: адресная книга, календарь, планировщик, калькулятор, факсы и почта cc:Lotus. Чтобы пользоваться почтой, встроенный модем должен дозвониться на сервер, установленный в офисе. Дополнительный софт можно было загружать с компьютера или покупать совместимые карты PCMCIA. К примеру, с помощью такой карты можно было добавить к телефону функцию пейджера.

Simon стоил 900 долларов (1750 в пересчёте на современные деньги), но на тот момент это не было заоблачной ценой для суперсовременного устройства. Покупателей отпугивало другое: аккумулятор садился всего за шесть часов, после чего можно было установить прилагавшуюся сменную батарейку. А если не заряжать Simon два дня к ряду, то он терял всё, что было в памяти. Хорошо, что тогда люди и не мечтали использовать телефон для игр и инстаграма.

Нетбук

В 2007 году все обсуждали крошечный ноутбук ASUS Eee PC, имевший слабые характеристики и стоивший 600 долларов. В его честь распространение получило слово «нетбук»: вскоре подобные ему дешёвые ноутбуки без механических приводов стали популярными. Однако впервые слово «нетбук» появилось значительно раньше — его придумала фирма Psion в качестве названия своего продукта.

Psion netBook — оригинальный нетбук

Как несложно догадаться, это был портативный компьютер, но произошёл он не от ноутбуков, а от КПК. Он работал на ОС EPOC — предшественнике Symbian, и отличался от наладонника Psion 5 размерами, а также наличием клавиатуры. У него было 32 мегабайта оперативной памяти и процессор StrongARM, который работал на частоте 190 МГц. Разрешение монохромного экрана — 640 x 480 точек. Экран поддерживал перьевой ввод, что можно было использовать при создании заметок и зарисовок.

Хоть на Psion netBook и предустанавливался браузер Opera, выходить в сеть было непросто из-за отсутствия у устройства каких-либо беспроводных интерфейсов кроме инфракрасного порта. Варианта было два: вставить внутрь модем, выполненный в виде карты PCMCIA, или же подключить мобильный телефон через инфракрасный порт.

Главное, чем Psion netBook отличается от современных нетбуков, — это не характеристики (учитывая разницу во времени, различия ожидаемы) и даже не экзотическая ОС, а цена: в 1999 году никто не удивлялся, что удобный портативный компьютер стоит порядка 1300 долларов.

Неттоп

В районе двухтысячного года распространение интернета настолько поразило воображение людей, что любые связанные с ним изобретения финансировалось незамедлительно и крайне щедро. Казалось, что прекрасное будущее уже наступило, и теперь можно всё. Справедливости ради нужно сказать, что разумные идеи тоже попадались, просто некоторые, как всегда бывает, — преждевременно. Именно так было и с неттопами — маломощными недорогими компьютерами, предназначенными исключительно для работы с вебом.

3Com Ergo Audrey выглядел как минимум интересно

Перед нами устройство под названием Ergo Audrey производства фирмы 3Com. Оно увидело свет в 2000 году и продавалось по демократичной на тот момент цене в 600 долларов. Ergo Audrey построен на процессоре AMD Geode с частотой 200 МГц, у него 16 МБ флеш-памяти и 32 МБ — оперативной. В качестве операционной системы используется QNX. Дисплей с передовой на тот момент ЖК-матрицей и разрешением 640 x 480 точек поддерживает управление при помощи пальца.

Разработчики гордились элегантными формами корпуса и именно поэтому назвали свой продукт в честь Одри Хепбёрн. Увы, у пользователей форма скорее ассоциировалась со сливным бачком, чем со знаменитой актрисой. Предполагалось, что Ergo Audrey можно будет установить в каждой комнате и использовать для времяпрепровождения, которое в 3Com окрестили «интернет-перекусом»: выкроив минутку, пользователь просматривает сайт-другой, а потом возвращается к своим делам.

С тех пор никто и никогда не использовал словосочетание «интернет-перекус», но это именно то, что мы нынче делаем при помощи мобильных телефонов. Ещё создатели Ergo Audrey предвидели, что в будущем доступ к интернету для многих станет главной функцией компьютера, и год от года растущие продажи хромбуков подтверждают их правоту. Но в те времена интернет был дороже и медленнее, а веб-сервисов, которые теперь способны заменить многие программы, ещё не изобрели.

В итоге неттопы (тогда эта категория называлась internet appliance) чаще всего покупали, чтобы удалить предустановленный софт и установить полноценную ОС. Поскольку разработчики таких устройств продавали их по себестоимости в надежде заработать на продаже рекламы и доступа к интернету, бизнес в итоге не пошёл. Впрочем, и теперь это не неслыханная история: хромбуки тоже нередко покупают, чтобы снести Chrome OS и установить Linux.

На сайте исследовательского подразделения Microsoft спрятана крайне интересная коллекция старинных устройств: в ней есть многие из описанных в этой статье экспонатов и многие другие (частично именно она и была вдохновением для этой статьи). Хозяин самих устройств — известный исследователь Билл Бакстон. Именно он в восьмидесятые годы придумал мультитач — технологию, которая не стала популярной до конца двухтысячных.

Бакстон любит повторять: «Всё, чем мы пользуемся сегодня, было изобретено двадцать лет назад». Другими словами, по его теории, любой технологии нужно двадцать лет на вызревание. И действительно: какой пример ни возьми, везде между созданием первого прототипа и по-настоящему массовым продуктом обычно проходит примерно двадцать лет. Так иногда кажется, что в восьмидесятые и начале девяностых лет изобрели всё, что было возможно, а сейчас лишь подметают оставшиеся крохи. Но это не так: просто те технологии, над которыми сейчас работают в лабораториях, дойдут до массового рынка примерно в 2030-х.

История телекоммуникаций: от древности до наших дней

Телекоммуникация – это наука и технология связи на расстоянии. Способность передавать информацию быстро, точно и эффективно всегда была одним из основных направлений развития человеческих инноваций. От доисторического человека с его сигнальными огнями до современных высокопоставленных руководителей с новейшим смартфоном, коммуникация по-прежнему остается ключом к выживанию и успеху. История телекоммуникаций иллюстрирует этот бесконечный толчок к прогрессу, так как он неуклонно параллелен человеческому росту, становясь все более распространенным и эффективным по мере развития современной цивилизации.

В нашей статье мы проследим основные вехи становления и развития телекоммуникации, от доисторической эпох до появления современного Интернета и наступления цифровой эпохи, когда особенное значение имеет скорость передачи информации, и ее качество, обеспечиваемое такими важными вещами, как например серверная стойка (в том числе стойка 19 дюймов, больше о которой можно узнать, перейдя по ссылке).

Доисторическая эра

Сигнальные костры, маяки, дымовые сигналы, барабаны связи, рога: первые попытки человека по дистанционной связи были чрезвычайно ограничены. Первобытный человек полагался на сигналы огня и дыма, а также на барабанные сообщения для кодирования информации в ограниченной географической области, когда они пытались связаться с соседними племенами. Эти сигналы также должны были иметь очень простые, заранее определенные значения, такие как «безопасный» или «опасность» или «победа», или могли использоваться в качестве системы сигнализации для оповещения доисторических племен, к примеру, о вторжении чужаков.

Появление почты

Кир Великий был персидским царем во время расцвета Персии в VI-м веке до н.э. Персидское государство во время его правления было настолько обширным, что появились трудности с коммуникацией, сообщения и приказы из столицы в отдаленные регионы доходили очень долго. Кир Великий не стал мириться с этим безобразием и стал первым изобретателем почты. Во всяком случае, именно ему приписывают создание первой почтовой системы в мировой истории. Другие древние державы, такие как Египет, Рим и Китай, в конечном итоге позже создали свои почтовые системы.

Голубиная почта

Персии и Сирии приписывают создание первой системы обмена сообщениями при помощи голубей приблизительно в V веке до н.э. из-за открытия, что у голубей есть странная способность находить свой путь назад к их гнездам независимо от расстояния.

Путешественники приносили с собой голубей, прикрепляли к ним сообщения и отпускали их, чтобы они могли вернуться домой. Позже, голуби будут использоваться римлянами для сообщения о результатах спортивных событий и египтянами для военных сообщений.

Гелиограф

Гелиограф или сигнал щита впервые был задокументирован во время знаменитой Марафонской битвы, которая произошла в 490 г. до н.э. между греками и персами. Гелиограф включал в себя сияние солнца на отполированном объекте, таком как щит или зеркало. Интересно, что в данном случае данный сигнал не был действительно понят, так как его значение не было четко согласовано до его использования.

Семафор морского флага

Семафор морского флага представлял собой способность общаться между кораблями. До его изобретения коммуникация между кораблями была очень сложной, семафор же ее значительно упростил. Специальный код передавался позициями двух ручных флагов. Каждая позиция и движение были представлены определенной буквой или цифрой. Это позволило командам разных кораблей флота очень легко общаться друг с другом.

Семафорная сигнальная система

Роберту Гуку впервые приписывают создание первого акустического телефона в 1672 году. Гук обнаружил, что звук может передаваться по проводам или струнам в присоединенный наушник или мундштук. Впрочем, неясно, знал ли он о последствиях этого открытия, поскольку его заметки указывают на его желание использовать это устройство для создания музыки.

Ранняя история телеграфа

В 1790 году появились семафорные линии (оптические телеграфы). Используя семафор морского флага в качестве отправной точки, братья Чаппе, два французских изобретателя, создали первую оптическую телеграфную систему в 1790 году. Оптический телеграф представлял собой систему маятников, установленных где-то высоко (на башне или вершине городских часов). Телеграф разворачивал свои механические руки и отправлял сообщения от одной башни к другой. Это была первая телекоммуникационная система в Европе.

Азбука Морзе

Сэмюэл Б. Морс работал над идеей записи телеграфа с друзьями Альфредом Вейлом и Леонардом Гейлом. Они обнаружили, что, соединяя две модели телеграфа вместе и пропуская электричество по проводам, можно отправлять сообщения, удерживая или отпуская кнопки через ряд интервалов. Это стало известно как азбука Морзе и положило начало современным стационарным телефонам.

Трансатлантический телеграфный кабель

В 1858 году появился первый трансатлантический телеграфный кабель. На этом этапе большая часть Великобритании и США имела телеграфные станции и могла регулярно общаться в своих странах, но человек по имени Сайрус Филд из Нью-Йорка хотел проложить первый трансатлантический телефонный кабель для соединения Англии и США по телеграфу. Этот проект, несмотря на многочисленные неудачи, был окончательно завершен в августе 1858 года.

Изобретение телефона

1876 год стал судьбоносным для изобретателя Александра Грэма Белла. Прибыв в США в качестве учителя для глухих, он пытался найти способ передачи речи в электронном виде. Несмотря на небольшую поддержку со стороны своих друзей, он впервые смастерил телефон в его современном понимании в марте 1876 года.

Акустический фонограф

Изобретатель Томас Алва Эдисон сделал невероятные успехи в записи и передаче звука, когда закончил первый акустический фонограф в августе 1877 года. Он пытался улучшить и доработать модель для телефона, когда понял, что, подключив иглу к диафрагме фонографа и цилиндру из оловянной фольги, на котором игла могла записывать произнесенные слова, он мог записывать и воспроизводить звуки.

Так выглядел фонограф мистера Эдисона.

Фотофон

В 1880 году Александр Грэхем Белл взял деньги, которые он получил за успешное создание телефона, создал лабораторию и приступил к работе над улучшением своего изобретения. Плодом его труда стал фотофон, устройство, способное передавать звук в луче света. По сути, Белл сделал первый беспроводной звонок в истории!

Беспроводная телеграфия

Гениальный ученый Николай Тесла был первым, кто успешно передал радиоволны по беспроводной связи через передатчик в 1893 году. Он запатентовал свою работу, и ему повезло, потому что вскоре после этого Гульельмо Маркони, другой изобретатель, заявил, что Тесла скопировал его работу. Во время последовавшего судебного разбирательства это было признано неправдой. Тесла продолжал экспериментировать с беспроводной передачей и пытался создать более эффективную лампочку, работающую на переменном токе.

Изобретение радио

Неустрашимый своим поражением в судах США, Маркони продолжал работать над своими собственными версиями беспроводной передачи звука. В 1896 году он отправил свою первую беспроводную передачу на большие расстояния. Сигнал был отправлен на расстояние 2 километра. Получатель этого сигнала махнул белым платком, чтобы показать, что он был получен. Это принесло Маркони место в учебниках истории как человека, который изобрел радио.

Первый трансконтинентальный телефонный звонок

Александр Грэм Белл снова вписав свое имя в историю после того, как в январе 1915 года он сделал первый звонок по побережью своему помощнику. Это был первый в истории междугородний звонок со стационарного телефона. Это событие имело большое значение, потому что оно сделало общение по всей стране при помощи телефона реальностью.

Изобретение телевизора

Филипп Т. Фарнсворт вошел в историю 7 сентября 1927 года, когда продемонстрировал первый работающий телевизор. Работая над методом передачи изображений, он обнаружил, что можно кодировать радиоволны с помощью изображения и затем проецировать их обратно на экран. Так впервые появился телевизор.

Первая радиотелефонная служба

Первая радиотелефонная служба от Великобритании до США была создана в январе 1927 года. Изначально телефоны были радиотелефонами, поэтому были некоторые проблемы с замиранием и помехами. Первоначально это был только один канал, и он принимал около 2000 вызовов в год, а стоимость трех минут разговора составляла почти 10 долларов.

Первые экспериментальные видеофоны

В 1930 году AT & T решила создать двухсторонний экспериментальный видеофон, который они назвали Иконофоном. Это позволило людям видеть, слышать и отвечать тем, с кем они разговаривали, в режиме реального времени. Идея, хотя и отличная, не имела большого коммерческого успеха.

Первая коммерческая радиотелефонная служба, США-Япония

Первые радиотелефонные звонки из США в Японию были впервые сделаны в 1934 году. Это позволило людям впервые говорить через Тихий океан. К сожалению, из-за расстояния качество звонков было не очень хорошим. Там было много затухания и помех.

Трансатлантический телефонный кабель

Первый 36-канальный трансатлантический телефонный кабель был установлен в 1956 году. Кабель простирался от Ньюфаундленда до Шотландии. Благодаря ему телефонные звонки стали намного дешевле.

Волоконно-оптическая связь

В 1964 году Чарльз Као и Джордж Хокхем опубликовали статью, в которой было доказано, что волоконно-оптическая связь возможна, если волокна, используемые для передачи информации, не содержат примесей. Это открытие вновь открыло дверь, которую Александр Грэм Белл впервые создал с помощью своего фотофона, позволяя передавать звук через лучи света.

Первые компьютерные сети

В октябре 1969 года были переданы первые данные между узлами ARPANET, предшественника современнго Интернета. Это была первая компьютерная сеть, изобретенная Чарли Клайном и Биллом Дюваллом.

Первый мобильный телефон

Изобретатель Мартин Купер в 1973 году впервые позвонил на сотовый телефон своему конкуренту в Bell Labs Джоэлю Энгелю. Максимальное время разговора у первого мобильного телефона составляло 30 минут, а для зарядки аккумулятора потребовался год. В конечном итоге этот телефон станет прототипом первых мобильных телефонов Motorola.

Первая сеть мобильной связи

Первая коммерчески автоматизированная сотовая сеть была запущена в Японии в 1981 году. Эта сеть была первоначально запущена только в Токио в 1979 году, а затем была расширена. Одновременно была организована система мобильной связи Северных стран в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Электронная почта SMTP

До 1982 года Интернет (точнее его предок ARPANET) был очень безопасным и состоял из ограниченных сетевых кластеров между военными, корпоративными и некоторыми университетскими исследовательскими центрами. В 1982 году Джонатан Постел написал простой протокол пересылки почты и переключил внимание Интернета с безопасности на надежность, используя сети в качестве ретрансляционных станций для отправки электронной почты получателю через совместные хосты.

Появление Интернета

1 января 1983 года Интернет был официально рожден. ARPANET официально переключил свои старые протоколы управления сетью (NCP), и протокол управления передачей. Интернет-протокол (TCP / IP) стал стандартом.