Что появилось в мировоззрении тургенева благодаря матери

Иван Тургенев — биография писателя и дворянина, всю жизнь боровшегося с крепостным правом

Мать Тургенева

Немалую роль в мировоззрении Тургенева сыграли его взаимоотношения с матушкой. Варвара Петровна была противоречивой натурой – с одной стороны, она была образованной, начитанной, хорошо разбиралась в искусстве, с другой – у нее был деспотичный и властный характер, от которого доставалось всем: и детям, и всем дворовым людям, находившимся в ее подчинении.

Кстати, именно мать стала прототипом деспотичной барыни из повести «Муму». Любовь и забота Варвары Петровны о детях прекрасно уживались вместе с настоящей жестокостью: она била и унижала своих сыновей и слуг, как когда-то били и унижали ее собственные мать и отчим, от которых она сбежала в юности к дядюшке.

В такой среде и формировался характер будущего писателя. Хотя важно отметить, что все эти человеческие страсти кипели на фоне прекрасной среднерусской природы, в которую Тургенев был с детства влюблен. Он рано пристрастился к охоте (это увлечение он пронес через всю жизнь), обожал собак и лошадей и не мыслил своей жизни без прогулок по угодьям и вылазок в лес.

В юности мать пыталась контролировать сына с помощью денег: Иван не стесняясь тратил матушкино состояние на веселую студенческую жизнь, и она стала ограничивать его. Но в итоге их отношения вконец испортились, они долгое время не виделись, и даже на похороны матери писатель решил не приезжать.

Образование в России

Начальное образование Иван получил дома, отчасти благодаря матери, отчасти – гувернерам-французам, отчасти – камердинерам из числа русских дворовых людей. Юноша рос любознательным и смышленым, с детства превосходно знал и русский, и французский языки и уже в 15 лет поступил на словесное отделение Московского университета.

Спустя год семейство Тургеневых вместе с матушкой переехало в Петербург, и Иван перевелся в местный университет на философское отделение. Здесь он расширил круг своих знакомств, влился в литературную среду и начал писать сам. Изначально, он посвящает всего себя поэзии. Не все у него получается сразу: природный талант необходимо было оттачивать, чем юноша самозабвенно и занимается.

Учеба и работа в Европе

Окончив университет, Тургенев отправляется за границу, где серьезно занимается своим образованием: посещает лекции Берлинского университета по истории греческой и римской литературы, а дома сам штурмует грамматику этих древних языков. Эти усилия, приложенные в молодости, позволили писателю в оригинале читать классических авторов и выполнять переводы. Постепенно Иван Сергеевич нарабатывает мастерство и начинает печататься и в России, и за границей. Он ненадолго возвращается на родину, но потом снова уезжает за рубеж.

В целом, можно сказать, что большую часть своей жизни Тургенев провел в Европе, много путешествовал и работал там. Однако его ум и сердце всегда были с Россией, и это легко отследить по его творчеству. Писатель признавался, что свои самые яркие антикрепостнические произведения, вошедшие в сборник «Записки охотника», он написал вдали от родины, так как «не мог дышать одним воздухом с врагом».

Проза Тургенева

Начиная с 50-х годов, Тургенев постепенно переходит к прозе, отражая в романах свое желание видеть Россию продвинутой цивилизованной страной, отказавшейся от ужасных и позорных пережитков прошлого в устройстве общества. Вместе с тем Иван Сергеевич, находясь в 1848 году в Париже, стал очевидцем революционных событий в столице Франции.

С тех пор он напрочь отметал революционный путь общественных преобразований, за что его часто высмеивали более «левые» соотечественники, обвиняя чуть ли не в трусости. Но Тургенев был непреклонен в этом вопросе, ему было одинаково ненавистно любое насилие: как в виде крепостного права, так и в виде убийства людей «во имя свободы». В эти годы выходят его самые известные романы Тургенева:

Писательский успех и признание

Во второй половине жизни Тургенев становится одним из самых передовых, успешных и высокооплачиваемых авторов как в России, так и в Европе. Известно, что Ф.М. Достоевский в одном из писем жаловался, что Тургеневу платят за одну печатную страницу романа 400 рублей, а ему – всего сто. За пределами России творчество Ивана Сергеевича тоже высоко ценилось, на тот момент он был самым читаемым русским автором в Европе.

Он также выполнял переводы русских изданий на французский и немецкий языки, а произведения европейских авторов – на русский. Конец 70-х – начало 80-х годов стали временем настоящего триумфа Тургенева как писателя. Однако в 1882 году резко обостряются его хронические заболевания, и через год он умирает в тяжелейших муках. Позже выяснилось, что у писателя была микросаркома.

Личная жизнь Тургенева

Полноценной семьи у Тургенева так и не сложилось. У него было несколько бурных романов, когда он чуть было не женился, но до предложения руки и сердца так и не дошло. В итоге самой большой любовью в его жизни стала певица Полина Виардо, на руках которой писатель и умер. У него была единственная дочь Пелагея, которая родилась от связи с крепостной Дуняшей. Девочку сначала воспитывала бабушка, потом Полина Виардо, позднее ее отдали во французский пансион.

Она вышла замуж, родила двоих детей, но и сын, и дочь умерли в молодости, не оставив потомства. На этом род Тургеневых со стороны Ивана Сергеевича прервался.

Основные романы Ивана Тургенева

Основные повести и рассказы Ивана Тургенева

(Здесь вы также можете прочитать краткую биографию Н.В.Гоголя)

Мировоззрение и философия жизни И.С. Тургенева

8 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева – писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга и переводчика.

Предлагаю читателям в сокращении параграф из моей диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Прошло несколько лет с написания этого материала, но он нисколько не устарел.

Русским нередко делается упрек, что в их культуре нет ни одного выдающегося философа, какие были, например, у немцев или французов. Отчасти, это верно. Но мы и нуждались, особенно в философах уровня того же Гегеля, поскольку эту функцию – философскую – у нас преимущественно выполняли писатели. В полной мере это относится и к И.С. Тургеневу, получившему в Берлинском университете философское образование.

Главным фактором, определившим мировоззрение Ивана Сергеевича Тургенева, стал переходный характер эпохи, в которой ему выпало жить – переход от эпохи «лишних людей» к эпохе революционных потрясений. Писатель не был революционером. Он связывал прогресс России с единством честных, гуманных, просвещенных и деятельных людей культурного слоя – либералов, к которым относил и себя. Но на арену общественной жизни уже выходили «новые люди» – Герцен, Огарев, Бакунин, Чернышевский, Добролюбов, образовывался новый класс разночинцев-революционеров. Если для Тургенева отмена крепостного права была высшим общественным идеалом, то для революционеров это было только началом реальных изменений в жизни России.

Именно переходным характером эпохи объясняются политические, творческие и нравственные эволюции в личности писателя, его душевные терзания, драмы и трагедии. С одной стороны, Тургенев был либералом – ярым противником крепостного права, а с другой – он оставался помещиком и, следовательно, консерватором. В конце концов, Тургенев-помещик победил Тургенева-либерала. Ему надоело изображать «добродетельных людей в дегтярных тулупах и с суконным языком». «Записки охотника», которыми писатель начал свое творчество, завершились «Дымом», произведением, вызвавшим резкое неприятие в стане передовой интеллигенции. Тургенев, таким образом, одной ногой остался в прошлом, а другую лишь занес в нерешительности над будущим.

Главной идеей его мировоззрения стала идея антикрепостничества. С одной стороны, весьма странно, что сын крупной помещицы вдруг стал непримиримым противником крепостного права, а с другой – это вполне закономерно. Всесторонне одаренный от природы, образованный, нравственный, остро чувствующий боль другого человека, Тургенев был обречен на противостояние с теми, кто насаждал и осуществлял крепостнические порядки в России.

Олицетворением крепостного права в его самых худших проявлениях стала для Ивана Сергеевича его собственная мать – Варвара Петровна. Она сама пережила суровую долю падчерицы, однако волею обстоятельств в 26 лет стала наследницей огромного состояния в 5 тысяч душ крепостных крестьян. Ее деревни были в Орловской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Курской губерниях. Одной серебряной посуды в Спасском (имение в Орловской области) оказалось 60 пудов, а скопленного дядей Иваном Ивановичем, у которого она воспитывалась, капитала насчитывалось 600 тысяч рублей.

Люди, которым удается пробиться «из грязи в князи», нередко бывают особенно несправедливыми и жестокими в отношении своих менее удачных собратьев. Варвара Петровна относилась к числу именно таких людей. Не помогало и прекрасное образование (говорила по-французски, вела свой дневник и т. д). Однако никто не мог сравниться с нею в искусстве оскорблять, унижать, делать несчастным человека, сохраняя приличие, спокойствие и свое достоинство. Известный рассказ Ивана Сергеевича «Муму» – не вымысел, а быль. Приговор собачке дворника – хладнокровный расчет помещицы, хорошо понимавшей, что это убьет Герасима. На упреки Ивана Сергеевича, мать отвечала, имея в виду крестьян: «Они не люди, они – вещь!» Только из каприза, она могла сослать любого крепостного на поселение. И удивлялась: «Да разве без страха с ними можно?» Тургенев отвечал: «Можно, и многое, все можно. Неужели ты, при своем тонком понимании людей, не предполагаешь в них ни любви, ни привязанности, ни чувства?» Но мать, будучи человеком своего времени, этих сентиментальностей сына и не разделяла, и не понимала их.

Как и положено помещице с замашками Салтычихи, она творила такие беззакония, о которых читать – оторопь берет. В особой комнате (она называла ее «залом суда») Варвара Петровна – этот варвар в юбке – сама чинила суд и расправу. Часто по малейшему поводу разрушались семьи, отнимались дети у матерей, люди ссылались в дальние деревни или отправлялись в солдаты. Однажды жертвой такой расправы стал друг детства Тургенева Леонтий Серебряков. Его ссылали, и он, уже сидя в телеге, обутый в лапти и холщовую рубаху, почитатель Ломоносова и Хераскова, доморощенный поэт и актер, говорил Тургеневу: «Урок вам, молодой господин. когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока не испорченный… Этак ведь нельзя!» Ваня обещался сквозь слезы: «… непременно… непременно…». Бежал и плакал.

Доставалось от Варвары Петровны и собственным детям. Она нередко секла их собственноручно и жестоко (часто на основе наговоров). И все же Иван Сергеевич очень любил свою мать. Его мягкий, очень чувствительный характер во многом объясняется именно женским воспитанием. Но крепостнических нравов матери он не мог ни принять, ни простить. Постепенно между сыном и матерью воцарился непримиримый, сознательный, постоянный разлад. Это противостояние – одна из самых существенных коллизий в биографии Тургенева, без понимания которой невозможно разобраться в его феномене как писателя и человека. Мать не могла простить сыну его писательство (дворянское ли это дело?), не могла простить сыну его гуманизма. Сын в свою очередь не мог простить матери ее деспотизм.

Именно под влиянием матери Тургенев с детства возненавидел порядки, при которых «люди торгуют людьми». Разумеется, Иван Сергеевич хорошо понимал, что дело вовсе не в матери, что его личные обиды являются отголоском всенародной беды. Он рано понял, чем является его главный враг. Он писал: «В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца – с чем я поклялся никогда не примириться…». Тургенев поклялся до конца своей жизни бороться против крепостничества, с которым он «не мог дышать одним воздухом». И свою клятву он выполнил. Будучи страстным охотником, самой крупной «дичью», которую он подстрелил, стало именно крепостное право. Первое же произведение, принесшее Тургеневу славу, – «Записки охотника» – имело ярко выраженную антикрепостническую направленность. В. Г. Белинский назвал «Записки» «поэтически написанным обвинительным актом против крепостничества» Такова была роль матери в формировании личности писателя.

Что же касается отца, отставного военного – полковника, то он мало влиял на воспитание детей, занимая позицию невмешательства в дела Варвары Петровны, на которой женился только из-за богатства. Лишь иногда на отца находила веселость, он резвился и шалил с детьми. Но Ивана по-настоящему приласкал только раз, но так нежно, что сын чуть не заплакал. И лишь однажды дал ему совет: «Сам бери что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни». Вот и все влияние отца.

Антикрепостнические взгляды И.С. Тургенева во многом предопределили и его западнические ориентации. Однако западные писатели никогда не признавали в Тургеневе «своего» – западного человека. Подолгу находясь за границей, Тургенев выполнял фактически роль полпреда русской литературы в европейском искусстве. И выполнил ее блестяще. В лице И.С. Тургенева Запад вынужден был признать высочайший уровень российской духовной культуры. Иван Сергеевич – действительно колосс русской культуры. Он – гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном. Он – друг известнейших писателей своего времени – Гюстава Флобера, Эдмона Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альфонса Доде и всех современных художников. Запад вынужден был признать величие его личности. В 1878 Ивана Сергеевича избирают вице-президентом Международного литературного конгресса в Париже. В 1879 г. Оксфордский университет присвоил Тургеневу степень доктора обычного права. Будучи убежденным западником и прожив на Западе большую часть своей сознательной жизни, Тургенев сделал в 1876 году весьма неожиданный и очень актуальный для современности вывод. Он писал: «Жить русскому за границей невесело… Невесело видеть, до какой степени все нас ненавидят, все, не исключая даже французов! Россия должна замкнуться в самое себя и не рассчитывать ни на какое внешнее сочувствие». (Курсив мой. – Н. Б.).

Произошла удивительная метаморфоза: стремясь представить западную цивилизацию в качестве примера для России, Тургенев обнаружил, что Россия духовно стоит несопоставимо выше даже самых просвещенных деятелей западной культуры. Приняв западное образование, он не принял духовности Запада. И в конце своей жизни Тургенев был более русским, чем вначале. Он говорил: «Я люблю Францию, но как русского человека меня раздражает во французах национальное самодовольство и мещанская расчетливость. Я не могу не обратить внимания на любопытный факт: насколько русские женщины и девушки образованнее француженок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью…»

Характерный пример: семья Виардо, членом которой фактически являлся Иван Сергеевич и который так много сделал для ее благополучия, взялась воспитывать его внебрачную дочь Полину, но за кругленькую сумму, ранив тем самым чувствительную душу русского писателя. Подчеркивая мещанский характер французов, он назовет их «копеечниками». Таким стал «приговор» западника Тургенева западной цивилизации.

Антикрепостническое и прозападное мировоззрение Тургенева тесно переплеталось с его идеалистическими взглядами. Философ Л. Шестов писал: «Тургенев был «гуманным» человеком и несомненным идеалистом: в молодости он даже прошел школу Гегеля, знал, как важно человеку образование, законченное мировоззрение». Тургенев верил в идеалы, ориентировался на них, создавал идеальные образы в своих произведениях и, тем самым, способствовал духовному очищению людей, стимулировал их стремление к нравственному совершенству.

По личным качествам Тургенева можно смело отнести к лучшим людям XIX века. Главными чертами его характера были благосклонность и мягкосердечие. Это тем более удивительно, если вспомнить «педагогику» матери-помещицы. Но ее самодурство дало обратный результат. Тургенев позже писал о себе, что «выросший среди побоев и истязаний, не осквернил своей руки ни одним ударом». Разумеется, в его личности были и недостатки, типичные для представителей богатых классов, например, тщеславие, желание быть у всех на устах и др. Но более всего ему мешали в жизни мягкость и уступчивость, отсутствие твердого и сильного волевого начала. Случались легкомысленные поступки, и жена И.С. Аксакова ему даже как-то сказала: «Вы – беспозвоночный в нравственном отношении».

Однако это было явным преувеличением: нравственная доблесть Тургенева превышала все его недостатки. Вот мнение на этот счет М.Е. Салтыкова-Щедрина, высказанное в некрологе: «Тургенев был человек высокоразвитый, убежденный и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов». О Тургеневе как нравственном идеале можно судить хотя бы по следующим примерам. Обучаясь в Берлинском университете, Иван Сергеевич очень редко писал своей матери письма. Та пригрозила сыну, что если он не будет писать, то она будет сечь в Спасском невинного почтальона мальчишку Николашку. «Смотри же, не доведи меня до такой несправедливости», – писала мать. Жалея мальчика, Иван Сергеевич начал писать письма намного чаще.

Другой пример – интимный, но весьма показательный. Некто Евпраксия, предмет плотских увлечений Тургенева в ранней молодости, обратилась к управляющему имением писателю Кишинскому за материальной помощью. Узнав об этом, Тургенев пишет управляющему следующее письмо: «Надо вам сказать, что эта калека Евпраксея (но это между нами) была когда-то – очень давно тому назад – красавица, и я, будучи 17-летним малым, впервые имел с нею плотские дела, вот это-то и не забывается (готов ей и более 10 рублей в месяц сделать, лишь бы она не плакалась)». На искупление грехов молодости, как известно, способны немногие.

Сошлемся, наконец, на еще один пример. Однажды Иван Сергеевич крайне рассердился на пышный прием, который ему устроила мать, выставив вперед, как для парада, всех дворовых. Казалось бы, мелочь. Но он в сердцах покинул Спасское и вновь уехал в Берлин. Мать тоже обиделась, и наказала сына, прислав ему по почте посылку необыкновенной тяжести. Заплатив за нее последние деньги, Иван Сергеевич обнаружил, что матушка, издеваясь над сыном, набила посылку кирпичами.

Николай БОНДАРЕНКО.

(Продолжение в следующем номере).

Эта статья в PDF-версии газеты «Родина» от 08 ноября 2018 г. на сайте ЦК КПРФ, а также на сайте Ставропольского крайкома КПРФ.

Иван Тургенев: летописец дворянского быта

Тургенев стал первым русским писателем, прославившимся при жизни. Именно он пропагандировал отечественную литературу в европейских странах.

«Записки охотника», «Муму»: начало творческого пути

Иван Тургенев родился в октябре 1818 года в городе Орёл. Ваня был крупным мальчиком, мать писателя Варвара Тургенева писала: «Родился сын Иван, ростом 12 вершков…». В будущем «сын Иван» вырастет в почти двухметрового красавца.

Ги де Мопассан назовёт русского писателя «великаном с серебряной головой». Мальчик рос в семье Сергея Тургенева — офицера и героя Отечественной войны 1812 года. Отец Ивана вёл беспечный и праздный образ жизни, не задумываясь о своём финансовом положении. Из-за этого появились долги. Чтобы улучшить материальное состояние, Сергей Николаевич женился по расчёту на богатой Варваре Лутовиновой. Счастливым этот брак назвать нельзя из-за постоянных ссор, которые привели к разрыву в 1830 году. Отношения родителей оставили след на мировоззрении Тургенева, в повестях и романах которого любовь почти всегда быстро проходит.

Также на взгляды писателя повлиял характер матери. Варвара Петровна часто вела себя деспотично с сыном и крепостными крестьянами, била их. С раннего возраста Тургенев, испытавший на себе все «прелести» нравов помещиков, проникся сочувствием к крепостным. В будущем это сказалось на формировании политических взглядов писателя.

Тургенев был отлично образован. Обучившись дома грамоте и нескольким языкам у иностранных гувернёров, Иван Сергеевич поступил в пансион, а позже и на факультет словесности Императорского Московского университета. Переехав в столицу Российской империи, Тургенев перевёлся на философский факультет Петербургского университета.

В студенческие годы любимым занятием будущего классика было чтение. Тургенев, с детства знавший иностранные языки, свободно читал французских авторов. Благодаря матери, следившей за литературной модой, у Ивана Сергеевича была возможность ознакомиться с произведениями крупнейших отечественных авторов первой половины XIX века. Фаворитами Тургенева были Николай Карамзин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. В этот же период жизни студент философского факультета начал писать свои произведения. Интересно, что сочинение прозы не интересовало Тургенева, молодой человек, вдохновившийся поэтами-романтиками, мечтал стать лириком.

В университете Тургенев был одним из лучших студентов. Получив степень кандидата философских наук, Иван Сергеевич решил продолжить образование. Для этого он отправился в Германию — Тургенев поступил в Берлинский университет, где изучал языки. Также, находясь на родине многих немецких классических философов, Тургенев погрузился в творчество Георга Гегеля. Многие литературоведы и библиографы убеждены в том, что Тургенев был одним из самых образованных и интеллектуально развитых писателей-классиков.

Жизнь в Германии произвела на Тургенева огромное впечатление. Ещё в Петербургском университете он проявлял интерес к свободолюбивым идеям сокурсников. Именно жизнь за пределами России, позволившая Тургеневу увидеть другую модель устройства общества, окончательно сформировала западнические взгляды будущего классика.

Вернувшись на родину, Тургенев отнёс текст поэмы «Параша» Виссариону Белинскому — самому влиятельному литературному критику первой половины XIX века. Несмотря на сырость произведения, «неистовый Виссарион» положительно отозвался о поэме Ивана Сергеевича.

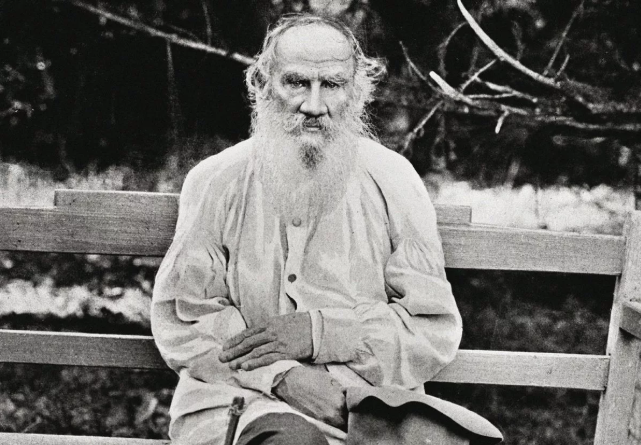

Иван Тургенев. Источник: wikipedia.org

Похвала Белинского мотивировала Тургенева творить и дальше. Помня об охоте — одном из своих любимых занятий, Тургенев с конца 1840-х годов взялся за написание прозаического сборника «Записки охотника». В каждом рассказе ощущается исконно русский национальный колорит. Тургенев с реалистической точностью отразил быт крепостных. Иван Сергеевич открыто говорил о том, с чем он решил бороться в своём художественном произведении: «…враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться…». «Записки охотника» начал публиковать журнал «Современник». Ходил слух о том, что император Александр II окончательно решился на проведение крестьянской реформы, прочитав рассказ «Бирюк», вошедший в «Записки охотника».

Продолжил обличать крепостное право Тургенев в рассказе, ставшем неотъемлемой частью современной школьной программы по литературе. Речь идёт о «Муму». Историю про бедного дворника Герасима Тургенев написал, находясь под арестом. Писатель полтора года провёл в своём имении из-за некролога, посвящённого Гоголю. Цензоры увидели в публицистическом тексте революционные настроения.

Однако стоит отметить, что Тургенев, заставший в Париже революцию 1848 года, возненавидел радикализм революционеров, неминуемо приводящий к уничтожению культуры и смертям невинных людей. Он был сторонником реформ.

В начале 1850-х годов рассказ «Муму», в основу которого легла реальная история из детства Тургенева, был опубликован в «Современнике». После этого Иван Сергеевич стал самым обсуждаемым писателем в России, о его произведениях говорили в книжных салонах. Так начинался путь Тургенева-прозаика.

«Отцы и дети»: нигилизм на русской почве

После смерти царя-консерватора Николая I на русский трон взошёл более свободолюбивый Александр II. Это время стало настоящей оттепелью для русской прессы. Журналы и газеты, публиковавшие литературные произведения, открыли русскому читателю имена людей, которых сейчас называют классиками. И одной из самых ярких звёзд отечественной художественной прессы стал Тургенев.

Иван Сергеевич экспериментировал с жанрами произведений. Он написал несколько драм, активно создавал повести. Но в литературу Тургенев вошёл, в первую очередь, как выдающийся романист.

В период 1850—1870-х годов Тургенев создал свои главные романы: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь». Подход Тургенева к созданию книг навсегда изменил жанр романа.

Иван Сергеевич первым начал отражать в героях романов социально-политические идеи, популярные во время написания произведения. К примеру, Рудин, главный герой одноимённого романа, относится к типу «лишних людей», обладающих богатым внутренним миром, но не способных применить свои таланты на практике. Базаров из «Отцов и детей» — нигилист, отрицающий идеалы консерваторов и либералов. Главные герои романа «Новь» являются народниками. Из этой особенности следует вторая — каждый раз героем романа Тургенева становится новый тип человека, не похожий на предыдущих персонажей. Также автор «Отцов и детей» изменил читательское восприятие женских образов. Если раньше девушки чаще всего были второстепенными персонажами, то Тургенев показал читателям ярких героинь, выполняющих важные художественные функции. А ещё Иван Сергеевич доказал, что роман не должен быть огромным по объёму, чтобы претендовать на звание великой книги. Краткий стиль изложения и чувственность Тургенева в будущем использовали такие писатели, как Ги де Мопассан, Иван Бунин и Александр Куприн.

Сначала Тургенев публиковал романы в «Современнике». Однако с 1860-х годов ситуация осложнилась. Огромную роль в редакторском составе журнала начал играть настроенный радикально революционер Николай Чернышевский. Он сделал «Современник» более политическим журналом, на страницах всё чаще выходили враждебные либеральным идеалам Тургенева призывы борьбы с монархией.

Ушёл из «Современника» Тургенев в начале 1860-х годов, когда критик Николай Добролюбов опубликовал статью о романе «Накануне». В ней произведение Ивана Сергеевича рассматривалось исключительно с выгодного революционерам политического ракурса. Тургенев всю жизнь был сторонником принципа «искусства ради искусства», согласно которому любой объект культуры нельзя ставить в жёсткие рамки и навязывать через него мораль.

После ухода из «Современника» у Тургенева испортились отношения со старыми друзьями, чьи политические взгляды всегда были чужды автору «Дворянского гнезда». Тургенев перестал общаться с анархистом Михаилом Бакуниным. А социал-демократ Александр Герцен, уехавший в Лондон и издававший там «Колокол», разозлился на Тургенева за то, что писатель написал объяснительное письмо лично Александру II, в котором Иван Сергеевич объяснял, что не имеет отношения к распространению подпольной прессы на территории Российской империи.

Впрочем, отношения у Тургенева складывались сложно не только с политическими деятелями, но и с писателями. Иван Гончаров заподозрил старого друга в плагиате. Из-за этого два Ивана перестали общаться.

Поссорился с Тургеневым и Лев Толстой. Иван Сергеевич как-то рассказал историю о том, как его дочь добровольно помогла крестьянам стирать одежду. Автор «Анны Карениной» не поверил в искренность родственницы Тургенева, о чём и сказал. Дело чуть не кончилось дуэлью. Писатели не общались около семнадцати лет, они помирились незадолго до смерти Тургенева.

Самыми сложными были отношения Тургенева с Фёдором Достоевским. Ещё в молодости они иронично отзывались о произведениях друг друга. Однако открытый конфликт между писателями начался, когда Достоевский вернулся с каторги убеждённым славянофилом, мировоззрение которого было полностью противоположно идеалам либералов-западников. Фёдор Михайлович обвинял Тургенева в непонимании русского народа и в недооценке роли России в истории. В романе «Бесы» Достоевский даже вывел карикатурный образ западника в лице писателя Кармазинова, высмеивая некоторые черты характера и взгляды Тургенева.

После ухода из «Современника» Тургенев несколько лет сотрудничал с «Русским вестником» Михаила Каткова. Однако вскоре Иван Сергеевич нашёл родную для себя стихию — он начал работать с либеральным журналом под названием «Вестник Европы».

Последние годы жизни

Начиная с середины 1860-х годов, Тургенев жил на территории Западной Европы, иногда возвращаясь в Россию. Находясь далеко от родных мест, писатель продолжал посвящать свои тексты, в первую очередь, жизни русских людей.

Почему же Тургенев уехал из России, если он так переживал за её судьбу? Всё дело в Полине Виардо — певице из Франции, которая всю жизнь была музой и любимой женщиной Тургенева. За ней писатель был готов бежать на край света, оставив всё.

Русская публика неоднозначно встречала романы, написанные в Европе. Достоевский говорил о том, что Тургенев исписался. Впрочем, сложно говорить об объективности Достоевского в оценке романов «Дым» и «Новь», так как личная неприязнь могла породить предвзятое отношение к деятельности Тургенева.

Зато европейская публика с радостью приняла книги Ивана Сергеевича, ставшего первым русским автором, способным похвастаться заграничной славой. Тургенев часто общался с крупнейшими западными писателями. К примеру, он лично встречался с Виктором Гюго, Мопассаном, Гюставом Флобером, Чарльзом Диккенсом и другими.

Тургенева приглашали на различные литературные конгрессы, а в 1879 году в его честь был организован пир в Оксфорде — «великан с серебряной головой» стал доктором гражданского права.

Несмотря на конфликты с Толстым и Достоевским, Тургенев пропагандировал их произведения в Европе. Именно автор «Отцов и детей», убеждённый западник, старался прославить русскую культуру на весь мир.

К слову, примирение между Тургеневым и Достоевским всё-таки состоялось. Произошло оно летом 1880 года в Москве. Тургенев приехал из Европы на открытие памятника Пушкину, чтобы выступить с речью о «солнце русской поэзии». Достоевский тоже был там. У них были абсолютно разные взгляды на творчество Александра Сергеевича, но ясно было одно — оба считали автора «Евгения Онегина» гениальным русским поэтом. Когда Достоевский закончил своё выступление, Тургенев даже подошёл к нему, чтобы обняться.

В последние годы жизни Тургенев решил вновь поэкспериментировать с жанрами. Он создал невероятно поэтичный цикл под названием «Стихотворения в прозе». В самом знаменитом произведении из этого сборника — тоска по родной России, которая чувствуется даже в Европе благодаря русской речи: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».

В одной из своих последний повестей, получившей название «После смерти (Клара Милич)», автор вовсе перешёл от реализма к миру мистики, предвосхищая русский Серебряный век.

Умер Тургенев в 1883 году во Франции. Похоронили его в Санкт-Петербурге. Многие поклонники пришли на кладбище, чтобы проститься с любимым автором.

В историю русской литературы Тургенев вошёл как автор произведений, отражающих жизнь дворян и крестьян в России XIX столетия.