Что праведного в служении воинском духовном в служении суда и управления

Святые отцы Церкви о войне и воинском служении. Часть 1

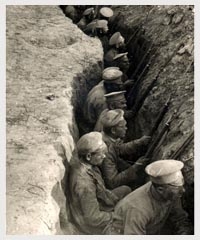

Эти дискуссии не остались в стороне от внимания православных людей, которым, как и другим, приходилось решать те же вопросы: отдавать ли сына в армию или «уклоняться», как вести себя молодому человеку, оказавшемуся в армии, чтобы не опозорить христианского имени. В еще большей степени последний вопрос приобретает глубину и остроту в условиях войны.

В обществе до сих пор бытует мнение, будто бы христианство с неодобрением относится к воинской службе. Но и христиане, знающие, что это не так, тем не менее не всегда ясно представляют, как учит Церковь относиться к воинскому служению и войне. И если общие принципы, выраженные, в частности, в Социальной концепции Русской Православной Церкви, известны, то конкретные и частные проблемы, с которыми сталкиваются в своей повседневной жизни воины, нередко ставят в тупик.

Рассеять свои тревоги можно только если обратиться к Священному Писанию и Священному Преданию Церкви. В творениях святых отцов, как древних, так и новых, а также в каноническом праве представлено подлинно православное отношение к воинской службе.

В некоторых статьях приводились небольшие подборки высказываний святых отцов о войне или армии, тем не менее подробного, комплексного, систематического исследования святоотеческого отношения ко всему кругу вопросов, связанных с воинской службой, насколько нам известно, не было. Попытаемся восполнить этот пробел.

Критикуя пацифистское учение толстовцев, святитель Феофан Затворник пишет, что «на воинах и войнах часто видимое Бог являл благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены мощами, кои, однако ж, воевали. В Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтобы они не подвергались плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России? И как было не воевать с ними?» [11]

Нередко сторонники пацифисткой интерпретации христианства указывали на слова Господа о любви к врагам. По этому поводу святые отцы неоднократно давали разъяснения.

Благословение Божие проявляется в виде чудесной помощи от Бога во время войн. Об этом особенно много свидетельств в житиях святых. Ограничимся двумя примерами из святоотеческих творений.

Воинское служение не препятствует спасению

Участие в бою не приравнивается ко греху убийства

Похвала святых отцов воинскому подвигу

Многие святые относились с уважением к высочайшим проявлениям воинского служения, которые особенно становились известны во время больших войн.

Так, например, святитель Филарет Московский во время Крымской войны говорил: «Нельзя равнодушно воспоминать, какие трудности надлежало преодолевать в сей брани российскому воинству, какие тягости должен был понести народ, каким лишениям и страданиям подвергались от врагов наши соотечественники, близкие к позорищу войны. Но с сими печальными воспоминаниями соединено утешительное и величественное. Наши воины моря, начав свои подвиги истреблением турецкого флота, когда должны были уклоняться от чрезмерного превосходства морской силы нескольких держав, не только не уступили своих кораблей, но и сделали из них подводное укрепление для защиты пристани и города. Потом соединенные воины моря и суши одиннадцать месяцев победоносно противостояли в Севастополе многочисленнейшим войскам четырех держав и беспримерным доныне разрушительным орудиям. Наконец, хотя и допущены враги работать над оставленными им развалинами для умножения развалин, но в Севастополе доныне (до заключения Парижского мира) стоит русское воинство. На Дальнем Востоке малое укрепление с горстью людей отразило морское и сухопутное нападения несравненно сильнейших врагов, по признанию участвовавших в том, более молитвою, нежели силою. На западе два сильнейшие флота бесполезно истощали свои усилия против одной крепости, а на другую смотрели только издали. На севере было странное противоборство: с одной стороны, военные суда и огнестрельные орудия, с другой – священнослужители и монашествующие, со святынею и молитвою ходящие по стене, и несколько человек со слабым и неисправным оружием: и обитель осталась непобежденною, и святыня неприкосновенною. Против России действовали войска четырех держав, и в числе сих были сильнейшие в мире… И несмотря на все сие, в Европе мы не побеждены, а в Азии мы победители. Слава российскому воинству! Благословенна память подвижников отечества, принесших ему в жертву мужество, искусство и жизнь!» [33]

Во всю историю Православия не найдется такого примера, чтобы искренне верующие и благочестивые православные полководцы перед походом не обращались бы за благословением, молитвой и духовной поддержкой к епископам или священникам. И, естественно, они ее получали.

Святые отцы Церкви о войне и воинском служении. Часть 1

Эти дискуссии не остались в стороне от внимания православных людей, которым, как и другим, приходилось решать те же вопросы: отдавать ли сына в армию или «уклоняться», как вести себя молодому человеку, оказавшемуся в армии, чтобы не опозорить христианского имени. В еще большей степени последний вопрос приобретает глубину и остроту в условиях войны.

В обществе до сих пор бытует мнение, будто бы христианство с неодобрением относится к воинской службе. Но и христиане, знающие, что это не так, тем не менее не всегда ясно представляют, как учит Церковь относиться к воинскому служению и войне. И если общие принципы, выраженные, в частности, в Социальной концепции Русской Православной Церкви, известны, то конкретные и частные проблемы, с которыми сталкиваются в своей повседневной жизни воины, нередко ставят в тупик.

Рассеять свои тревоги можно только если обратиться к Священному Писанию и Священному Преданию Церкви. В творениях святых отцов, как древних, так и новых, а также в каноническом праве представлено подлинно православное отношение к воинской службе.

В некоторых статьях приводились небольшие подборки высказываний святых отцов о войне или армии, тем не менее подробного, комплексного, систематического исследования святоотеческого отношения ко всему кругу вопросов, связанных с воинской службой, насколько нам известно, не было. Попытаемся восполнить этот пробел.

Критикуя пацифистское учение толстовцев, святитель Феофан Затворник пишет, что «на воинах и войнах часто видимое Бог являл благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены мощами, кои, однако ж, воевали. В Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтобы они не подвергались плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России? И как было не воевать с ними?» [11]

Нередко сторонники пацифисткой интерпретации христианства указывали на слова Господа о любви к врагам. По этому поводу святые отцы неоднократно давали разъяснения.

Благословение Божие проявляется в виде чудесной помощи от Бога во время войн. Об этом особенно много свидетельств в житиях святых. Ограничимся двумя примерами из святоотеческих творений.

|

| Духовная брань монаха |

|

| Встреча митрополита Николая (Ярушевича) с бойцами и командирами Красной Армии при передаче танков |

|

| Преподобный Илия Муромец |

Многие святые относились с уважением к высочайшим проявлениям воинского служения, которые особенно становились известны во время больших войн.

Так, например, святитель Филарет Московский во время Крымской войны говорил: «Нельзя равнодушно воспоминать, какие трудности надлежало преодолевать в сей брани российскому воинству, какие тягости должен был понести народ, каким лишениям и страданиям подвергались от врагов наши соотечественники, близкие к позорищу войны. Но с сими печальными воспоминаниями соединено утешительное и величественное. Наши воины моря, начав свои подвиги истреблением турецкого флота, когда должны были уклоняться от чрезмерного превосходства морской силы нескольких держав, не только не уступили своих кораблей, но и сделали из них подводное укрепление для защиты пристани и города. Потом соединенные воины моря и суши одиннадцать месяцев победоносно противостояли в Севастополе многочисленнейшим войскам четырех держав и беспримерным доныне разрушительным орудиям. Наконец, хотя и допущены враги работать над оставленными им развалинами для умножения развалин, но в Севастополе доныне (до заключения Парижского мира) стоит русское воинство. На Дальнем Востоке малое укрепление с горстью людей отразило морское и сухопутное нападения несравненно сильнейших врагов, по признанию участвовавших в том, более молитвою, нежели силою. На западе два сильнейшие флота бесполезно истощали свои усилия против одной крепости, а на другую смотрели только издали. На севере было странное противоборство: с одной стороны, военные суда и огнестрельные орудия, с другой – священнослужители и монашествующие, со святынею и молитвою ходящие по стене, и несколько человек со слабым и неисправным оружием: и обитель осталась непобежденною, и святыня неприкосновенною. Против России действовали войска четырех держав, и в числе сих были сильнейшие в мире… И несмотря на все сие, в Европе мы не побеждены, а в Азии мы победители. Слава российскому воинству! Благословенна память подвижников отечества, принесших ему в жертву мужество, искусство и жизнь!» [33]

Во всю историю Православия не найдется такого примера, чтобы искренне верующие и благочестивые православные полководцы перед походом не обращались бы за благословением, молитвой и духовной поддержкой к епископам или священникам. И, естественно, они ее получали.

Воинская служба в контексте православной нравственности

Вступление

|

Данная статья имеет характер скорее богословский, теоретический, нежели практический. И, тем не менее, никакая практика не может обойтись без теоретических положений. В особенности это верно, когда разговор заходит о связи богословия и государственной политики. История ясно учит нас, что государственная политика в своей существенной части определяется именно богословием: в зависимости от того, какие догматы признает государство и его руководители, такую они осуществляют и политику.

В теме конференции позиционирована глубокая внутренняя связь между Православием и русской государственностью. А ее цель направлена на объединение Церкви и силовых структур в деле духовно-нравственного воспитания молодежи, из которой и формируются воины, защитники Отечества. Поэтому в своем докладе я собираюсь затронуть следующие вопросы: возможность службы в армии для христианина; понятие о воинском долге в богословии; наконец, некоторые вопросы нравственности, прямо относящиеся к успешному выполнению воинского долга.

Допустимость военной службы для христианина

В Ветхом Завете для евреев, живших среди враждебных к ним нечестивым идолопоклонникам, война была необходимостью и исполнением прямой воли Бога. Святой царь Давид говорит Голиафу:

Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой … птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле (1 Цар 17. 45–47).

И это непосредственно после дарования заповеди: Не убивай!

Так было в Ветхом Завете. Новый Завет принес новую заповедь – любви не только к ближним, но и к врагам (Мф 5. 44, Лк 6. 27). Когда святой апостол Петр в Гефсиманском саду с ножом в руке бросается защищать Господа Иисуса, Спаситель запрещает апостолу Петру использовать меч и говорит: Все, взявшие меч, мечом погибнут (Мф 26. 52).

В то же время Сам Спаситель, чтобы донести до слушателей истинный смысл Своего учения, использует именно военную терминологию и говорит о войсках (Мф 22. 7), о принесенном им мече:

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф 10. 34).

От капернаумского сотника Спаситель не требовал оставления служения, но немедленно исполнил его просьбу и поставил в пример иудеям (Мф 8. 5). И Иоанн Креститель, проповедуя покаяние, ничего не говорил воинам об оставлении своего служения:

Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк.3:14).

Сотник Корнилий, получивший Крещение от святого апостола Петра, не получал от него повеления оставить свою службу (Деян 10 гл.). Военная лексика широко используется в Новом Завете:

Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое (Рим 13. 4).

Ни древние иудеи, ни христиане не идеализировали войну ради войны. Война всегда воспринималась как прямое следствие человеческого греха. Но зло не существует само по себе, оно находит для себя носителей – людей, которые отвратились от Бога и возлюбили более тьму, чем свет, грех полюбили больше, чем добродетель. В жизни отделить человека от находящегося в нем греха можно только теоретически. Но на практике грех живет в человеке и неотделим от него: это его поступки, а, следовательно – его ответственность. Хирург из любви к ближнему отсекает у него больную часть тела, чтобы сохранить остальное здоровым, и здесь, чтобы не погиб весь род человеческий, ради праведных и совестливых людей необходимо отсечь ту часть человечества, которая безвозвратно соединилась со злом. И даже излюбленное пацифистами выражение Взявший меч мечом погибнет (Мф 26. 52) на самом деле свидетельствует против пацифизма: погибнуть от меча можно только, использовав меч в справедливой войне.

И в этом отношении необходимо сказать несколько слов о воинском долге.

Воинский долг

Что значит это понятие воздаяния? Что за исполнение христианского долга Господь исполняет свои обетования и делает человека наследником Царства Небесного, дарует ему вечную жизнь. А за нарушение воли Божией, за грех, человек становится недостойным быть наследником обетований, лишается своей доли в Царствии Небесном.

«После дня Судного будет совершенное мздовоздаяние человеку по телу и душе, – пишет святитель Димитрий Ростовский, – души праведных находятся на небе, а души грешных в геенне, и как праведные награждение, так и грешные мучение совершенно по делам своим примут, соединясь с телом после Суда».

Некоторые вопросы нравственности в войсках

Церковь учит, что между Богом и диаволом идет битва, а поле брани – сердце человека. Поэтому здесь следует сказать о некоторых вопросах духовной чистоты, особенно актуальных в войсках: это вопрос целомудрия, чистоты языка и молитвы.

Когда Юлий Цезарь вел войну в Галлии, он долго не мог победить галлов, так как они были чрезвычайно храбры и сильны. Так и не сумев победить их силой, он покорил их только тогда, когда рассорил между собою галльских вождей. В чем же сами галлы видели свою силу? У них был такой закон: юношам до 25 лет запрещалось вступать в брак и вообще соединяться с женщиной. Если это происходило, то это был большой позор. Считалось, что такой человек не может быть сильным и храбрым воином. Так высоко они ставили целомудрие, что считали его залогом храбрости и силы.

Известный церковный писатель, митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал свое присутствие в войсках барона Врангеля в Крыму. В то время в Красной Армии Лев Троцкий выпустил указ, строго запрещавший нецензурную ругань. Узнав об этом, митрополит Вениамин предложил и в Белой Армии отменить оскорбляющие слух христианина выражения. И что же он услышал от белых офицеров? Они сказали, что солдаты – скот, который только и может, что понимать такой язык. Как известно, Белая Армия недолго продержалась в Крыму, и владыка Вениамин к одной из причин поражения Белой Армии и победы Красной относил и сохранение гадких выражений. Возможно, нам это покажется не очень убедительным, но митрополит Вениамин – непосредственный участник тех дней, и как православному епископу ему, конечно, было открыто и духовное видение событий. Да и каждому христианину это ясно без объяснений. Ведь площадная брань, затрагивающая материнство, оскорбляет саму Божию Матерь. Эта мерзкая ругань есть прямое богохульство, вопиющее к небу об отмщении.

В процессе несения службы солдату и его командиру приходится постоянно преодолевать страх, малодушие, трусость, лень, сонливость, гордыню, превозношение. Эти помыслы – воздействие духовного мира. Но нельзя бороться с врагом, не зная его. Поэтому, когда мы лишаем солдат знания о том, существует их невидимый враг, то способствуем их беспечности и обрекаем наших защитников на борьбу голыми руками с вооруженным врагом. Неслучайно перед битвой священники служили молебен, окропляли войска святой водой, а русские офицеры присутствовали на богослужении.

Заключение

Все мы знаем поговорку, что худой мир лучше, чем война. Конечно, никто не желает войны. Но мало кто знает, что князь Святослав, сын равноапостольной княгини Ольги, думал иначе. Он говорил: «Лучше добрая брань, чем худой мир». Согласимся с ним: ведь худой мир – это не настоящий мир, это фактически попущение злу, бессилие перед злом, заведомая капитуляция и сдача злому и жестокому противнику, отказ от исполнения своего долга – защищать себя и своих соотечественников. Такой худой мир, где зло побеждает, где сильный издевается над слабым, а грех торжествует над добродетелью, не может быть угоден Богу. Такой худой мир есть нарушение заповеди Божией о том, что человек должен любить ближних как самого себя. Согласимся с нашим великим предком и в другом: добрая брань – это не захватническая война. Эта брань добрая потому, что освобождает от насилия слабых и невинных, потому что побеждает зло и грех и насаждает добродетель и любовь. Такая война поистине является справедливой и благословляется Богом. И поэтому христианский воин идет не захватывать имущество или земли и не убивать, но защищать Отечество не щадя своей жизни ради великой любви к людям, потому что, по слову апостола Иоанна,

нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15. 13).

Священное Писание о войне и воинском служении

|

| Иисус Навин. Фреска X века из монастыря Святого Луки в Греции |

Мы убеждены, что и в Священном Писании, и у святых отцов Церкви можно найти исчерпывающие ответы на основные вопросы, связанные с духовными проблемами современной армии. И ответы эти могут служить руководством для православных людей, так или иначе связанных с воинским служением.

Рассмотрим, что же говорит Священное Писание о войне и воинском служении, опираясь на святоотеческое толкование текстов Священного Писания.

«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).

Эту цитату чаще всего приводят в подтверждение мысли о том, что будто бы христианам нельзя служить в армии и участвовать в войне. Хотя о войне здесь нет ни слова, и обращается Спаситель не к воину, а к человеку гражданскому (как бы мы сейчас сказали), каким был апостол Петр. Тем не менее, слова обо « всех, взявших меч » при определенном понимании могут быть отнесены и ко всем воинам. Но так ли воспринимали это место святые отцы?

Итак, хотя святые отцы в своих толкованиях не одобряют обращения к оружию и начала кровопролития – что вполне естественно, однако никто из них не понимал эти слова как запрещающие воинское служение для христиан вообще. Такая трактовка встречается лишь у Тертуллиана, но он не только не был святым, но, более того, был еретиком. А то, что мнение, подобное его, не было свойственно ранней Церкви, следует из указаний на благочестивых воинов-христиан, прославившихся еще до Тертуллиана при императоре Марке Аврелии.

Протестантам же, настаивающим на таком понимании приведенных выше слов из Евангелия от Матфея и не признающим авторитета святых отцов, можно возразить вот что: уж коль они так буквально понимают слова: « все, взявшие меч, мечом погибнут », – то пусть так же буквально понимают и эти слова Спасителя: « Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не мир пришел Я принести, но меч » (Мф. 10: 34), и особенно следующий фрагмент евангельского повествования: « Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму: а у кого нет, продай одежду свою и купи меч… Они сказали: Господи! Вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно » (Лк. 22: 36, 38). И если протестанты отказываются понимать эти слова буквально, но предпочитают толковать приведенные фрагменты духовно, то логично тогда и слова, сказанные апостолу Петру, тоже понимать духовно.

|

| Взятие города Гая и его сожжение. Ок. 950 г. Апостольская библиотека Ватикана, Рим, Италия |

«Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (Еккл. 3: 8). Эта фраза как будто бы предусматривает определенное место для войны в условиях нашего падшего мира.

Сам Господь Иисус Христос предупреждал, что войны будут сопровождать все время земного существования человечества: « Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец » (Мф. 24: 6).

Говоря об обетованиях, нужно упомянуть, что в Писании Ветхого Завета есть обещание о грядущем преодолении войн: « И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности» (Ос. 2: 18).

В качестве главной причины войн, возникающих против верующих, Священное Писание во многих местах называет их тяжкие прегрешения против Бога и нарушение верности Ему. Война является возмездием народу за всенародные грехи, наиболее же за грех отступничества.

Вот как о том говорит в своей песни святая Девора: « Избрали новых богов, оттого война у ворот » (Суд. 5: 8), и то же возвещает Дух Святой через Иудифь: « Когда уклонились от пути, который Он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения, отведены в плен, в чужую землю, храм Бога их разрушен, и города их взяты неприятелями » (Иудифь 5: 18).

Однако если верующие верны Богу и против них выступили враги, то в таком случае Господь всегда помогает одержать победу, даже несмотря на многократное численное превосходство неприятеля. В таком случае война становится способом явить силу Божию и прославить Господа и истинную веру, в том числе и перед лицом врагов-иноверцев.

Эта мысль ярко выразилась во время спора Давида с Голиафом, когда, после того как филистимский богатырь проклял будущего царя Израильского именем своих богов, « Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши » (1 Цар. 17: 45–47).

Так и случилось, и впоследствии царь Давид прославлял за это Господа: « Ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня » (Пс. 17: 40).

А вот как пророк Захария говорит о благочестивых ратниках на справедливой войне: « И они будут, как герои, попирающие [врагов] на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях » (Зах. 10: 5).

То, что сказано в общем применении ко всему войску, относится и к каждому солдату в отдельности. Бог сохраняет верных Ему: « Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне – от руки меча » (Иов 5: 20).

Те протестанты, которые утверждают, что Бог будто бы запрещает христианам участвовать в законной войне и даже просто служить в армии, не могут ответить на вопрос, почему нигде в Библии ничего подобного прямо и ясно не говорится. Чтобы оправдать свои идеи, им приходится подгонять под них библейские цитаты в собственной интерпретации, тогда как в самих этих фрагментах о воинском подвиге ничего плохого не говорится.

Наконец, апостол Павел, говоря о проявлениях веры, перечислял ветхозаветных праведников и прямо хвалил их за воинские подвиги: « И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования… были крепки на войне, прогоняли полки чужих » (Евр. 11: 32–34).

Священное Писание во многих местах дает указание для полководца, собирающегося вести войну: «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех [будет] при множестве совещаний» (Прит. 24: 5–6); «Предприятия получают твердость чрез совещание, и по совещании веди войну» (Прит. 20: 18), «Не советуйся… с боязливым о войне» (Сир. 38: 11).

На необходимость для военачальника обдуманно подойти к планированию будущей кампании, взвешивая все за и против и обсуждая это на военном совете, ссылается и Господь, беря это как пример для притчи: « Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? » (Лук. 14: 31)

Проблема низкой зарплаты офицерам и профессиональным солдатам также находит освещение в Писании, где такое положение вещей недвусмысленно осуждается: « От двух скорбело сердце мое… если воин терпит от бедности, и разумные мужи бывают в пренебрежении » (Сир. 27: 24–25).

Также и апостол Павел говорит как о чем-то разумеющемся о необходимости государству содержать воинов: « Какой воин служит когда-либо на своем содержании? » (1 Кор. 9: 7)

Воин, благодаря таким своим качествам, как стойкость и отказ от житейских дел по первому же приказу, берется как образ христианина: « Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа » (2 Тим. 2: 3), « Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику » (2 Тим. 2: 4).

«Следует сказать о некоторых вопросах духовной чистоты, особенно актуальных в войсках: это вопрос целомудрия, чистоты языка и молитвы. « Не прелюбодействуй », – такую заповедь дал Господь Моисею еще на горе Синай… Когда еврейские воины под предводительством Моисея побеждали языческие народы, то их враги решили, что если солдаты согрешат, то благодать отступит, Бог перестанет помогать евреям и их можно будет победить. И они подослали к войску продажных женщин. Солдаты пали с ними, благодать отошла от войска евреев и в этом сражении они были разгромлены.

Наконец, имеет смысл привести еще одно высказывание, хотя оно более относится к сотрудникам правоохранительных органов, чем к армейским солдатам и офицерам. Но все же стоит его рассмотреть, особенно в контексте темы о допустимости употребления «меча», то есть, оружия: « Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое » (Рим. 13: 4). Ниже процитируем святоотеческие толкования к этим словам.

Подводя итог, еще раз повторим: попытки доказать, что будто бы Библия порицает воинское служение в принципе и запрещает его для верующих, несостоятельны, они основаны на произвольных и надуманных интерпретациях отдельных строк Писания при полном игнорировании других.

Господь Иисус Христос предупреждал, что войны будут сопровождать все время земного существования человечества.

В качестве главной причины войн, возникающих против верующих, Священное Писание во многих местах называет их тяжкие прегрешения против Бога и нарушение верности Ему. Но если верующие верны Богу и против них выступили враги, тогда Господь всегда помогает одержать победу, и такая война становится способом явить силу Божию и прославить Господа и истинную веру. Потому в Ветхом Завете многократно были войны, из которых некоторые происходили по повелению Божиему и совершали их святые праведники.

Писание Нового Завета также неоднократно с похвалой упоминает о воинах, притом ни разу не осуждая их службу и не приказывая оставить ее. Прославляются и подвиги ветхозаветных полководцев.

Писание во многих местах дает указание для полководца, собирающегося вести войну, призывая обдуманно подойти к планированию будущей кампании, взвешивая все за и против и обсуждая это на военном совете. Затрагиваются также вопросы денежного довольствия военнослужащих, одобряется воинская стойкость и отказ от житейских попечений ради своего служения.

Говорит Писание и о духовной подготовке воинов к битве, которая заключается, во-первых, в правильном устремлении мыслей к Богу, а во-вторых, в усиленной молитве.