Что предусматривал план дауэса

ПЛАН ДАУЭСА

Полезное

Смотреть что такое «ПЛАН ДАУЭСА» в других словарях:

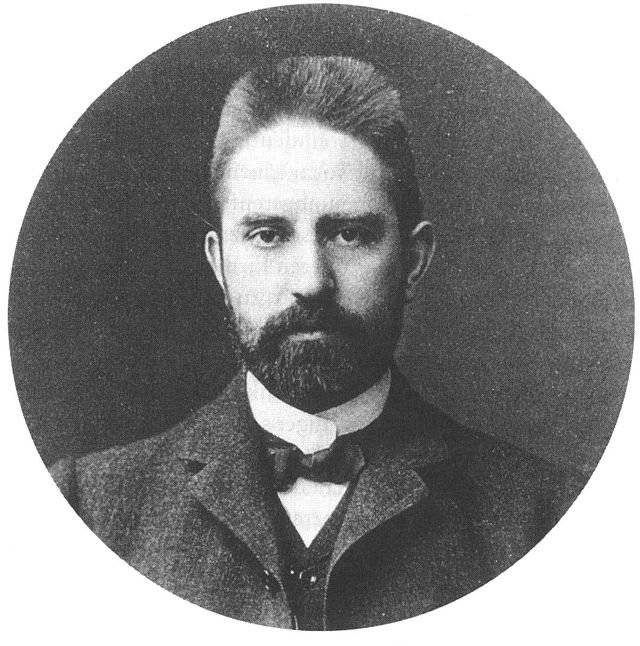

План Дауэса — Генерал Чарльз Гейтс Дауэс. 1 … Википедия

План Юнга — (англ. Young Plan) второй план репарационных выплат Германии после Первой мировой войны, сменивший план Дауэса. План предусматривал некоторое снижение размера годовых платежей (в среднем до 2 млрд марок), отмену репарационного… … Википедия

План — слово, происходящее от латинского слова planus (ровный, плоский), откуда происходят английские plane, plain, немецкое Plan и т. д. Первоначально это понятие означало равнину, позже стало использоваться в геометрии, где стало обозначать плоскость … Википедия

ДАУЭСА ПЛАН — репарац. план для Германии, разработанный междунар. к том экспертов под председательством амер. банкира Ч. Дауэса и утвержденный 16 авг. 1924 Лондонской конференцией представителей держав победительниц в 1 й мировой войне и Германии. Д. п. был… … Советская историческая энциклопедия

ПЛАН ЮНГА — второй репарационный план для Германии, принятый в 1929 и служивший тем же целям, что и План Дауэса (см.). По мере восстановления и дальнейшего развития германской индустрии (в особенности тяжёлой), чему в решающей степени содействовали крупные… … Дипломатический словарь

Дауэса план — репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов под председательством американского банкира Ч. Дауэса; был утвержден 16 августа 1924 на Лондонской конференции представителями держав победительниц в 1 й… … Большая советская энциклопедия

ДАУЭСА ПЛАН — см. План Дауэса … Дипломатический словарь

ДАУЭСА ПЛАН — репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов под руководством Ч. Г. Дауэса и утвержденный 16 августа 1924 на Лондонской конференции держав победительниц в 1 й мировой войне. Предусматривал предоставление… … Большой Энциклопедический словарь

Дауэса план — (Dawes Plan) (1924), план получения ре параций от Германии после 1 й мировой войны. Учитывая крах нем. марки и неспособность Веймарской республики выплачивать репарации, Союзная комиссия по выплатам под председательством амер. финансиста Чарлза Г … Всемирная история

Дауэса план — репарационный план для Германии, разработанный Международным комитетом экспертов под руководством Ч. Г. Дауэса и утверждённый 16 августа 1924 на Лондонской конференции держав победительниц в 1 й мировой войне. Предусматривал предоставление… … Энциклопедический словарь

что предусматривал план Дауэса?

6 августа 1924 года на Лондонской конференции представителями держав-победительниц в Первой мировой войне под председательством американского банкира Чарльза Дауэса разработан и утвержден репарационный план для Германии, который должен был обеспечить продолжение выплат Германией компенсаций державам-победительницам и облегчить проникновение американского капитала в Германию для захвата ключевых отраслей немецкой экономики.

План Дауэса был направлен на восстановление военно-промышленного потенциала Германии и укрепление экономической и политической позиции германского империализма. Ему предназначалась важная роль в борьбе против Советского Союза и революционного движения в Европе. Авторы рассчитывали, что реализация плана укрепит капиталистическую систему во всей Западной Европе и будет способствовать созданию антисоветской коалиции империалистических держав.

Документ предусматривал предоставление Германии займа в 200 млн. долларов для стабилизации марки, установил размеры платежей Германии на первые 5 лет по 1–1,75 млрд. марок в год, а затем по 2,5 млрд. марок в год. Выплата репараций должна была осуществляться как товарами, так и наличными деньгами в иностранной валюте.

Германские капиталисты, усилив эксплуатацию рабочих, переложили на них основную тяжесть репараций. Повышение цен на предметы первой необходимости тяжело отразилось на положении трудящихся масс. В связи с принятием Плана Дауэса между Францией и Бельгией, с одной стороны, и Германией – с другой, было заключено соглашение об эвакуации французских и бельгийских войск из Рура, оккупировавших его в 1923 году.

Авторы плана рассчитывали, что для уплаты репараций Германии потребуются новые рынки сбыта, которые она найдёт в Советском Союзе, и что усиленный ввоз германских промышленных товаров в Советский Союз подорвет социалистическую индустриализацию и ослабит обороноспособность СССР.

Как Сталин не дал превратить СССР в сырьевой придаток Запада. План Дауэса, воплощенный спустя 65 лет.

Прошу не путать «план Дауэса», который существовал на самом деле, с «планом Даллеса», реальность которого вызывает сомнение, так как скорее всего это собирательный список намерений в отношении нашей страны.

Помимо экономических выгод для стран Запада это был ещё и американский план для экономического закабаления СССР-России. В чём же заключалась его суть?

Америка дает потерпевшей поражение в 1-ой мировой войне Германии деньги на восстановление и развитие производства. Германия производит товары, промышленное оборудование. Затем эти товары везутся в СССР. Из Советского Союза вывозится сырье и деньги за товары. Далее деньги Германией выплачиваются Англии и Франции в зачет репараций, которые в свою очередь отправляют их в Америку в зачет долгов, сделанных ранее для ведения 1-ой мировой войны.

То есть для нашей страны предусматривалась та экономическая политика, которую выбрали в начале 90-х наши либеральные экономисты — мы продаём нефть (лес, зерно, страну), взамен получаем джинсы, жвачку и т.

Зиновьев, Каменев, Сокольников — Гайдары и Чубайсы того времени — предлагали именно такой путь развития нашей страны. Оцените, с учётом современных реалий, на сколько лет (веков) растянулась бы тогда наша индустриализация, для страны, не имеющей колоний, не имеющей своеобразного «ядерного щита», сдерживающего агрессию ведущих западных стран.

Вот что сказал товарищ Сталин тогда по этому поводу:

Сталин И.В.

Заключительное слово по политическому отчету Центрального Комитета XIV съезду ВКП(б)

23 декабря 1925 г.

Чего требует план Дауэса? Он требует, чтобы Германия выкачивала денежки на предмет выплаты репарационных платежей за счет рынков, главным образом советских, наших. Что из этого следует? Из этого следует то, что Германия будет давать нам оборудование, мы его будем ввозить, а вывозить будем сельскохозяйственные продукты. Мы, т.е. наша промышленность, будем, таким образом, находиться на привязи у Европы. Это и есть основа плана Дауэса. По этому поводу я говорил в своем докладе, что план Дауэса, поскольку он затрагивает нашу страну, построен на песке. Почему? “Потому, – говорил я, – что мы вовсе не хотим превратиться в аграрную страну для какой бы то ни было другой страны, в том числе для Германии”, ибо “мы сами будем производить машины и прочие средства производства”. Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, – вот в чем суть, основа нашей генеральной линии. Мы должны поставить дело так, чтобы помыслы и стремления хозяйственников были направлены в эту именно сторону, в сторону превращения нашей страны из страны, ввозящей оборудование, в страну, производящую это оборудование. Ибо в этом основная гарантия хозяйственной самостоятельности нашей страны. Ибо в этом гарантия того, что наша страна не будет превращена в придаток капиталистических стран. Сокольников не хочет понять этой простой и очевидной вещи. Они, авторы плана Дауэса, хотели бы ограничить нас производством, скажем, ситца, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только ситец, но и машины, необходимые для производства ситца. Они хотели бы, чтобы мы ограничивались производством, скажем, автомобилей, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только автомобили, но и машины, производящие автомобили. Они хотят ограничить нас производством, скажем, башмаков, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только башмаки, но и машины, производящие башмаки. И т.д. и т.п.

Вот в чем разница двух генеральных линий, и вот чего не хочет понять Сокольников.

Отказаться от нашей линии – значит отойти от задач социалистического строительства, значит – стать на точку зрения дауэсизации нашей страны.

Источник:

Сталин И. В. Сочинения. – Т. 7. – М.: Государственное

издательство политической литературы, 1952. С. 353–391.

Не за власть боролся тогда Сталин, а за будущее нашей страны. За то, чтобы мы не «подсели на нефтяную иглу»

Кстати, вопреки расхожему мнению антисоветчиков о том, что индустриализация проводилась за счёт вывоза зерна, что привело к голоду 33-го года, доля пшеницы и ржи в экспорте в первые годы пятилетки..

Источник: Издание Главного таможенного управления. Внешторгиздат. 1933 г.

Причём, прошу заметить, что в 1932 году пшеницы было вывезено в 5 раз меньше, чем 1930-ом и составила всего 3% от всего экспорта.

Не стану загружать вас статистикой, ссылку на документ дам в первом же комментарии, скажу лишь то, что основным источником валюты в первые годы индустриализации была пушнина, лес и нефтепродукты.

А вот не смотря на то, что:

6 октября 1926 года в центральных газетах было опубликовано заявление членов «объединённой оппозиции» Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Евдокимова и Пятакова, где они признавали неправильность своей фракционной борьбы и давали обязательство вновь подчиниться партийной дисциплине.

От своих планов «легкой индустриализации», которая предусматривала в том числе и отказ от монополии государства во внешней торговли, упор на торговлю сырьём и т. д., «объединенная оппозиция » не отказалась.

История говорит, факты говорят, что никто ещё не перескакивал так легко от одних принципов к другим, никто ещё не менял так легко и свободно своих взглядов, как лидеры нашей оппозиции (Соч. Т.10. С.360).

А значит мощная реабилитация вышеперечисленных товарищей, проходившая в 90-е, не что иное, как установка на дальнейшую экономическую политику, которая с некоторыми изменениями реализует «план Дауэса».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Германия на пути к Третьему рейху: Рурский конфликт и план Дауэса

90 лет назад, 16 августа 1924 года, был утверждён репарационный план Дауэса. План приняли на Лондонской конференции представители держав-победительниц в Первой мировой войне под председательством американского банкира Чарльза Дауэса. План Дауэса должен был обеспечить продолжение выплат Германией репараций (компенсаций) и максимально облегчить проникновение капитала американских корпораций в Веймарскую Германию для захвата ключевых отраслей немецкой экономики.

По сути, план Дауэса был экономическим решением о восстановлении военного потенциала Германии. Хозяевам Лондона и Вашингтона необходима была не полуразрушенная и нищая Германия, а мощная держава, способная развязать в Европе большую войну, для разрушения экономики Старого Света, которую американцы собирались прибрать к своим рукам и окончательно разгромить Россию-СССР. План Дауэса был направлен на восстановление германского военно-промышленного потенциала и политической мощи Германии.

Предыстория

Версальская система не сделала мир лучше. Более того, он стал менее стабилен и упорядочен. Появилось множество новых узлов нестабильности и противоречий внутри стран и между ними. Система, построенная державами-победительницами, почти сразу начала ломаться и изменяться.

Франция пыталась стать хозяйкой в Европе, но у неё плохо это получалась. «Малая Антанта» из Польши, Чехословакии, Румынии под эгидой Франции была образованием аморфным и недееспособным. А попытки подмять под себя Германию усиливали антифранцузские настроения у немецкого народа. Поэтому Франция постепенно встраивалась в фарватер британской политики и соглашалась с решениями принятыми в Лондоне. Хотя теперь британцы видели в французах соперников, так как Германия была разгромлена, Российская империя разрушена и в Европе больше не было великих держав, кроме Франции. Поэтому британцы были не прочь исподтишка навредить Франции, а для этого надо было усилить Германию, как противовес Парижу.

В Османской империи расчленение и оккупация страны привели к возмущению турков, подняли их национальных дух. Франция и Англия поделили между собой имперские владения Порты. После Первой мировой войны Сирия и Ливан перешли под контроль Франции, Палестина, Иордания и Ирак — Британской империи. Под контролем британцев на западе Аравийского полуострова были созданы государственные образования: Хиджаз, Неджд, Асир и Йемен. Впоследствии Хиджаз и Асир вошли в состав Саудовской Аравии. Французы, англичане, итальянцы и греки оккупировали Константинополь и установили контроль над проливами. Греки заняли Измир (Смирну). В ответ турки сплотились вокруг популярного генерала Мустафы Кемаля. Турецкое Движение сопротивления во главе с Мустафой Кемалем устроило геноцид армян и греков, заставив их покинуть Анатолию, а также подавили попытки курдов стать независимыми. В результате войны были ликвидированы халифат и султанат и установлена светская республика. Турция стала светским государством. В 1923 году был заключен Лозаннский мирный договор, который установил границы нового государства. Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Измир и другие земли, отнятые у неё по Севрскому мирному договору 1920 года. Турки вернули Константинополь и проливы, хотя согласились на демилитаризацию Босфора и Дарданелл, и свободу прохода через них.

По-прежнему неспокойно было и на Балканах. В Югославии конфликтовали между собой сербы, черногорцы, хорваты и босняки. Нестабильно было в Румынии и Болгарии, где уровень спекуляций и хищничества вырос до заоблачных высот и привёл к нищете населения. Здесь шла борьба между правыми и левыми, которые обещали навести порядок. В Болгарии в июне 1923 года произошел переворот, социал-демократическое правительство было свергнуто. Премьер-министр Александр Стамболийский был убит. Власть захватили правые. Новое правительство Александра Цанкова жёсткими методами подавило сопротивление левых. Армия, полиция и правые военные организации устроили в Болгарии «белый террор». В результате правительству Цанкова удалось подавить леворадикальное движение и взять под контроль ситуацию в стране. Попытки левых организовать партизанскую войну провалились. Но, во внешней политике правительство Цанкова находилось почти в полной международной изоляции. Балканские государства и их покровители опасались, что новая Болгария будет проводить реваншистскую политику. Нормальные отношения Цанков смог выстроить только с фашистской Италией.

В схожей ситуации была и Италия, где инфляция, демобилизация армии, переход экономики на мирные рельсы, массовая безработица привели к страшному разгулу преступности и разных экономических хищников. Всё это усилило позиции различных радикалов — коммунистов, анархистов, разного рода террористов и крайне правых. Народ желал «твердой руки», которая прекратит хаос и нищету. В итоге власть в 1922 году смог захватить лидер Национальной фашистской партии (НФП) Бенито Муссолини. Он взял курс на усиление роли государства, провел ряд важных социальных программ, преодолел кризис, пересажал коррупционеров и даже смог разгромить мафию (многие мафиози сбежали в США). Сильная власть удовлетворила как финансово-промышленные круги, опасавшиеся социалистической революции, так и простой народ, мелких предпринимателей, рабочих и крестьян. Поэтому Муссолини и принял титул «дуче» — вождя.

При этом нельзя забывать и «руку США» — американцы подсуетились и стали поддерживать фашистский режим, считая, что дуче сможет обеспечить безопасность, поощрение и возможности для американского капитала. «Финансовому интернационалу» нужен был фашистский режим в Италии. Был создан «очаг войны» в Европе, так как Муссолини мечтал о возрождении воинственного духа «римлян», «Римской империи», захватах на Балканах и Африке. Но, это позднее, пока Италия должна была окрепнуть. К тому же потенциал Италии был недостаточен для развязывания большой войны, необходимо было реализовать схожий проект в Германии.

В это же время до крайности обострилась ситуация и в Германии. Здесь соединились и национальное унижение, позор Версаля, и необходимость уплачивать огромные репарации, что не давало возможности восстановить экономику, и деградация либерально-демократической власти с «приватизациями», коррупцией и другими злоупотреблениями. Огромные массы демобилизованных солдат, безработных с остановившихся военных предприятий вынуждены были искать крышу над головой и кусок хлеба. Люди с боевыми наградами и ранениями не могли найти себе место. Вдовы и молодые девушки хватались за любой приработок. Пышным цветом, в некогда довольно целомудренной и консервативной Германии, расцвела проституция. Женщины продавали себя за кусок хлеба, чтобы выжить самим или прокормить детей. В этой чудовищной обстановке хорошо себя чувствовали только разного рода дельцы, спекулянты, воры (как в России после 1991 года). Гремели музыкой и сверкали огнями рестораны, кафе, варьете, где гуляли новые «хозяева жизни», в то время как основная масса населения опустилась на дно, как в моральном, так и материальном отношении. Богатые иностранцы чувствовали себя в Германии словно завоеватели и хозяева, усугубляя чувство национального оскорбления.

Одновременно перекройка границ в пользу Польши и Чехословакии привела к тому, что миллионы немцев оказались за границей. Они одним махом потеряли свое отечество. Национальные правительства новых государств проводили дискриминационную политику, немцы стали людьми «второго сорта».

Всё это приводило к постоянному брожению, расцвету радикальных левых и правых движений. Часть людей, чтобы отвлечься от действительности, подались в оккультизм, мистику. Эта атмосфера оказалась идеальной для различных тайных, мистических обществ, где пропагандировались идеи «избранной расы», прихода «мессии» и т. п. Среди множества различных партий выделилась Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) Адольфа Гитлера. Она имел связи с оккультными обществами вроде «Общества Туле», германскими финансово-промышленными кругами и «финансовым интернационалом».

Рурский конфликт

В 1922 году Германию охватил репарационный кризис — платить было нечем. В германской прессе поднялась информационная кампания против министра иностранных дел Ратенау и рейхсканцлера Вирта, которых обвиняли «безумном желании проводить политику выполнения». Эту кампанию поддерживали «угольный король» Гуго Стиннес и «народная партия», представлявшая интересы тяжёлой индустрии. Германские правые и националисты требовали отказаться от выплат репараций. Но, Берлин не мог на это пойти, так как Франция могла начать военное вторжение, которое остановить не было возможности. В результате правительство оказалось меж двух огней — внутренней оппозицией и державами-победителями.

Канцлер Вирт метался между Францией и Англией, надеясь получить кредит или отложить выплату репараций. Германский министр финансов прибыл в Париж с обширной программой экономических и финансовых реформ в Германии, но все переговоры оказались бесплодными. Не удалось получить и международный заем. Французы откровенно напрашивались на конфликт, желая воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы захвата Рура. Общественное мнение открыто готовили к оккупации. Премьер-министр Франции Раймон Пуанкаре хотел утвердить в Европе гегемонию французской тяжёлой индустрии, добиться экономического преобладания Третьей республики как условия её политического господства и навсегда отбросить Германию в ранг второстепенных стран. Ставился также вопрос и о продлении оккупации Рейнской зоны. Возникла идея учреждения рейнского государства как буфера между Германией и Францией.

Одновременно германские промышленники во главе со Стиннесом саботировали все мероприятия, направленные на выплату репараций. На собрании предпринимателей Северо-Западной Германии 6 июня 1922 г. «угольный король» открыто призвал и срыву репарационных обязательств. Угрозу оккупации Стиннес считал несерьёзной. По его мнению, оккупация бы только показала французам, что этим путём они ничего не добьются. К тому же резкие действия Франции в Европе должны были вызвать ответную реакцию Англии и англо-германское сближение.

Общий тон выступлений Стиннеса и его сторонников стал откровенно вызывающим. Газета Стиннеса «Deutsche Allgemeina Zeitung» требовала: очищения от войск союзников всех занятых ими территорий, включая Саарский бассейн; исправления границ Верхней Силезии в интересах Германии; отмены 26% сбора с внешней торговли, введенного в 1921 году; предоставление Германии права свободно торговать с Данцигом и через Польский коридор и т. д. Фактически это был вызов Франции. Стиннес при помощи подконтрольной прессы и через свою агентуру, распускавшую слухи, разжигал в толпе желание реванша и мести. Стиннес хотел использовать «политику катастроф», чтобы вывести Германию из затяжного кризиса.

Один из крупнейших руководителей индустрии XX века в Германии Гуго Стиннес

Единомышленник Стиннеса Гельферих, который возглавлял в Рейхстаге «национальную оппозицию», изображал германского министра иностранных дел Ратенау как союзника французских оккупантов. По его словам, сказанным на заседании Рейхстага 23 июня 1922 г., в результате такой политики правительства население Саара чувствует себя «в подлинном смысле слова преданным и проданным». На следующий день, 24 июня три члена право-монархической «Организации С» («Консул») убили Ратенау.

Пуанкаре в середине 1922 года выдвинул новую программу — «продуктивных залогов». Вместо финансовых платежей Германия должна была обеспечить выполнение репараций «натурой». Однако на августовской Лондонской конференции по репарационному вопросу британская делегация выступила резко против французских предложений. Сбылись предположения Стинесса. Лондон не устраивало усиление Франции за счёт Германии. Британия стремилась сохранить «европейское равновесие» и закрепить за Лондоном роль арбитра в международных спорах. Британская дипломатия постепенно склонялась в сторону англо-германского сговора в противовес Франции и Советской России. Английский посол в Берлине лорд д’Абернон был одним из главных проводников англо-германского сближения, широко используя демагогические приемы, он выступал в качестве «посла мира».

Англичане на Лондонской конференции предложили свою программу выхода из кризиса, её основными пунктами были: автономия германского государственного банка, ограничение текущего долга и предоставление Германии отсрочки. В итоге недавние союзники полностью разошлись во мнениях. Одновременно британцы активно налаживали контакты с американцами. Американский финансовый спрут также опасался усиления позиций Франции в Европе. Победа Франции в Западной Европе закрывала для США путь проникновению капитала в народное хозяйство европейских стран, и особенно. Это совершенно не устраивало американцев.

Лондонская конференция не смогла решить репарационный вопрос дипломатическим путем. После этого Франция стала действовать самостоятельно. Французы развернули активную деятельность по подготовке общественного мнения к захвату Рура. Для подкупа политических деятелей создали специальный фонд. Он активно раздавал взятки политикам, депутатам, чиновникам и журналистам. Французская дипломатия усиленно готовила благоприятную для Парижа международную обстановку. В результате ближневосточного кризиса кабинет Дэвида Ллойд Джорджа сменило правительство Эндрю Бонара Лоу. Новый премьер-министр занимал менее жесткую позицию в рурском вопросе.

Обстановка в Германии также способствовала реализации планов Парижа. Стиннес продолжал свою «политику катастроф». Берлин попросил у репарационной комиссии отсрочки (мораториума) на 3-4 года. Комиссия даже не стала рассматривать германскую ноту. Кабинет Вирта пал, его сменил новый кабинет Куно, который попытался противостоять Франции и сыграть на англо-французских противоречиях.

В декабре 1922 года конференция союзных премьер-министров отклонила предложения Германии об отсрочке. После этого Стиннес опубликовал заявление, в котором показывал, что хозяйственные и промышленные круги Германии откажутся платить репарации даже под угрозой оккупации Рура. Во Франции сторонники Пуанкаре стали требовать немедленной оккупации Рура как гарантии выплаты репараций, а также для закрепления на левом берегу Рейна, который представлял естественную преграду против возможной агрессии Германии в будущем. К тому же Париж поддержал и Рим. Муссолини заявил, что разделяет позицию Пуанкаре и «Германию следует заставить склонить голову». В этом вопросе дуче защищал интересы итальянской промышленности: обеспечение стальной индустрии Италии французской железной рудой. Однако голос Италии не был решающим в этом вопросе.

В январе 1923 года на Парижской конференции английская делегация предложила предоставить Германии мораториум без залога и гарантий на 4 года. После этого Германия должна была выплачивать ежегодно по 2 млрд. золотых марок, через 4 года — по 2,5 млрд. марок. Общая сумма долга должна быть капитализирована на сумму в 50 млрд. марок. Однако Пуанкаре подверг этот план критике. Он заявил, что Париж никогда не согласится на такой способ разрешения проблемы, который позволяет Германии восстановить экономику «за счёт стран, ею разорённых». По его словам, английский план вел к господству Германии в Европе. В итоге Париж и Лондон не смогли прийти к согласию.

Формальный повод для оккупации Франция получила на заседании репарационной комиссии 9 января 1923 г., которая обсуждала вопрос об угольных поставках Германии. Комиссия большинством трёх голосов против одного (британского) постановила, что Германия не выполняет обязательства по поставкам угля. Союзники получили право применения санкций. 10 января 1923 г. в Германию была направлена франко-бельгийская нота, извещавшая, что в следствие нарушения Берлином параграфов Версальского договора правительства Франции и Бельгии посылают в Рурскую область комиссию, для контроля выполнения репарационных обязательств. А для охраны комиссии посылались войска.

11 января 1923 г. франко-бельгийские войска заняли Эссен и его окрестности. Так началась оккупация Рура. Германское правительство отозвало послов из Парижа и Брюсселя. 12 января Германия заявила формальный протест. Францию обвинили в «военном выступлении» и продолжении агрессивной политики, которую вели Людовик XIV и Наполеон. Лондон внешне сохранил нейтралитет и предложил Берлину ответить на французскую политику оккупации Рура «пассивным сопротивлением».