Что предусматривало введение советским правительством политики продразверстки

Продразвёрстка

Из Википедии — свободной энциклопедии

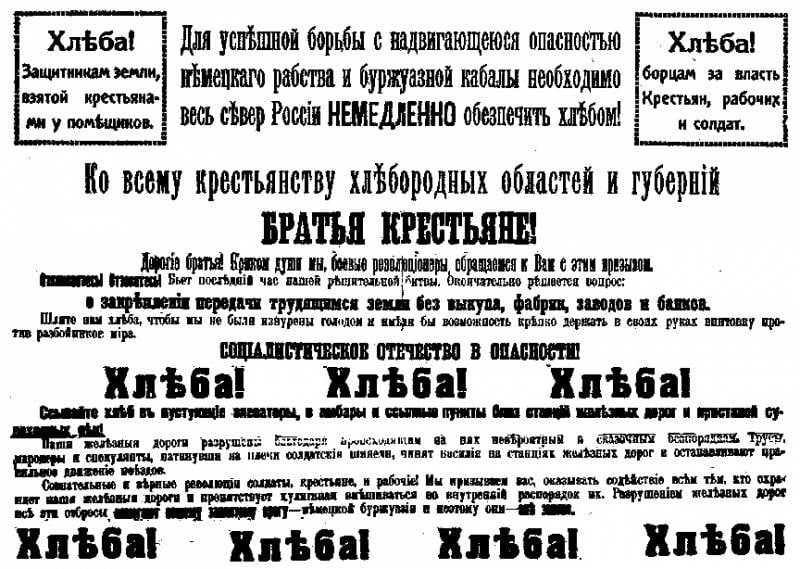

C введением продразвёрстки в Российской империи сохранялась ранее действовавшая система государственных закупок на свободном рынке. В связи с низким поступлением хлеба по государственным заготовкам и продразвёрстке 25 марта ( 7 апреля ) 1917 года Временное правительство ввело «хлебную монополию», предполагавшую передачу всего объёма произведённого хлеба государству за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды.

«Хлебная монополия» была подтверждена Декретом Совета народных комиссаров от 9 мая 1918 года. Повторно продразвёрстка введена советской властью в начале января 1919 года в условиях Гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 года «продовольственной диктатуры». Продразвёрстка стала частью политики «военного коммунизма» и производилась путём принудительного изъятия у крестьян хлеба и других продуктов по установленной («развёрстанной») норме продукта и государственным ценам.

Методы, применявшиеся советской властью при заготовках в период продовольственной диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в вооружённые выступления крестьян. 21 марта 1921 года продразвёрстка была заменена продналогом, что положило начало переходу к новой экономической политике.

Продразвёрстка

Продразвёрстка – это слово появилось в нашей стране с введением в 1918 году военного коммунизма – особого большевистского режима в период кризиса экономики, вызванного разрухой и Гражданской войной.

Полное название: продовольственная развёрстка или государственная программа заготовки зерна в период военного коммунизма. Заключалась эта программа в том, что крестьяне должны были сдать государству излишки зерна по закупочным ценам для нужд городов и армии.

Приём хлеба у крестьянского населения проводился по установленной или развёрстанной норме, отсюда и продразвёрстка.

11 января 1919 года СНРК РСФСР был принят Декрет о введении продразвёрстки как временной меры военного коммунизма.

Эта мера привела к массовому голоду в российских деревнях в 1920-х годах.

Предпосылки к введению продразвёрстки

Между тем, это была далеко не первая попытка российского государства изъять у крестьян плоды их труда. Нечто подобное было предпринято в 1916 году правительством тогда ещё царской Российской империи.

Дело в том, что со вступлением России в Первую Мировую войну резко возрос спрос на продукты, поскольку приходилось снабжать ими армию, которая увеличивалась с каждым месяцем. В 1914 году она составляла 6 миллионов человек, а к 1915 году это число достигло уже 11 миллионов.

При этом, посевные площади остались прежними. В результате, цены на продовольствие подскочили в 2 раза.

К 1915 году для решения вопросов снабжения продовольствием армии и флота создаётся «Особое совещание по продовольствию», которое вводит постоянные закупочные цены на продукты и запрет на их вывоз из конкретной местности. Однако, эти меры носят чисто вспомогательный характер и не дают нужного эффекта.

К весне 1916 года положение с продовольствием ухудшается настолько, что в городах приходится ввести карточную систему распределения продуктов среди населения.

Для улучшения ситуации требовались новые решительные меры, одной из которых становится принудительная развёрстка хлеба.

Продразверстка перед Февральской революцией

29 ноября 1916 г. Министерством земледелия утверждается предписание «О развёрстке зерновых хлебов и фуража для потребностей обороны», таким образом, вводится понятие развёрстки.

Суть этой разверстки заключалась в том, что председатель «Особого совещания» распределял по губерниям необходимое для сдачи количество зерна в соответствии с урожаем, нормами потребления и запасами. Дальше развёрстку осуществляли губернские земские управы, а ниже на местах – уездные земские управы.

Развёртка проходила неравномерно, с перегибами с обеих сторон: в ряде губерний было изъято гораздо больше зерна, чем было в наличии. В других губерниях, наоборот, всячески саботировали сдачу зерна, увеличивая личные нормы потребления и практически не оставляя излишков для изъятия.

Развёрстка была рассчитана, в основном, на добровольное жертвование зерна в фонд фронта со стороны крестьянства, на что последние не были настроены. С другой стороны, откровенного террора при изъятии зерна царским правительством всё-таки не проводилось.

В результате этого, развёрстка как программа заготовки продовольствия для нужд фронта и городов, шла очень вяло и не выполнила своей основной задачи.

Продразвёрстка Временного правительства

27 февраля 1917 года Временным правительством была создана особая Продовольственная комиссия.

После провала системы развёрсток вопрос заготовок продовольствия был на грани катастрофы.

К началу марта в Петрограде и Москве запасов продовольствия оставалось на несколько дней, а на фронте в некоторых местах – всего на полдня.

Нужны были более решительные меры.

Продовольственной комиссией было принято решение начать немедленное изъятие хлеба у всех владельцев земли, площадь которой насчитывает более 50 десятин.

25 марта 1917 года принимается закон о монополии на хлеб, согласно которому всё количество хлеба, за исключением личных и хозяйственных потребностей хозяина, передаётся в распоряжение государства по фиксированным ценам. Этим же законом были установлены следующие нормы потребления хлеба:

Параллельно с этим были установлены и нормы потребления хлеба для городского населения:

Была предпринята попытка ужесточить ответственность за сокрытие или отказ от сдачи хлебных запасов: при обнаружении утаённых запасов, они подлежали изъятию по половине фиксированной цены. А если после обнаружения хозяева отказываются их сдать, то предусматривались крайние меры по принудительному изъятию зерна с помощью военной силы.

Однако, эти непопулярные меры почти не работали и производители отказывались сдавать хлеб в крайне невыгодных для себя условиях.

Таким образом, судорожные попытки Временного правительства спасти страну от голода не увенчались успехом, поскольку по-прежнему проводились гуманными методами без применения силы.

Советская продразвёрстка

Неудачные попытки прежней власти решить вопрос с обеспечением населения хлебом и продовольствием привели к тому, что эти проблемы пришлось решать пришедшим к власти большевикам, причем, в гораздо более худших условиях и гораздо более радикальными мерами.

Это привело к тому, что снова возникает необходимость введения продразвёрстки, причём, в гораздо более жёсткой форме по сравнению с царской.

Причины введения советской продразвёрстки

К этому времени начинается стремительное обесценивание денег и отсутствие товаров для их обеспечения. Крестьяне не имеют возможности купить плуги, гвозди, чай и другие товары первой необходимости. В результате, крестьяне стали запасать хлеб вместо денег.

Появляется такое явление как мешочники и несуны, когда городские рабочие в мешках несли в деревню то, что они производили и обменивали их на хлеб для себя. То есть, стихийно начался натуральный обмен.

Общий кризис системы товарообмена привёл к тому, что начались различные перекосы в отношении правящей власти. Например, в Воронежской губернии крестьяне предпочитали скармливать хлеб скоту и изводить на самогон, чем сдавать заготовителям.

В то время как в Петроградской губернии половина детей опухла от голода, во многих губерниях были съедены посевные семена и земля осталась незасеянной. От голода начались эпидемии. В Смоленской губернии голодная толпа расстреляла уездный совет.

Это была катастрофа не только всей системы продовольствия, но и кризис всей власти большевиков. К весне 1918 года положение было таково, что само существование советской власти напрямую зависело от хлеба.

Экстремальные условия вынудили большевиков применить чрезвычайные меры заготовки хлеба.

Условия советской продразвёрстки

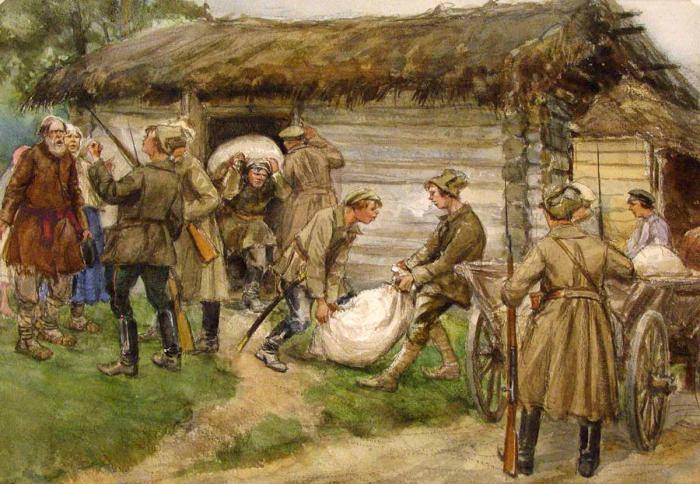

В мае 1918 года вводится продовольственная диктатура. Создаётся специальная продовольственно-реквизиционная армия — Продармия. В её состав входят специальные продовольственные и уборочно-реквизиционные отряды из рабочих, каждый из которых состоял из 75 человек и был снабжён 2–3 пулемётами.

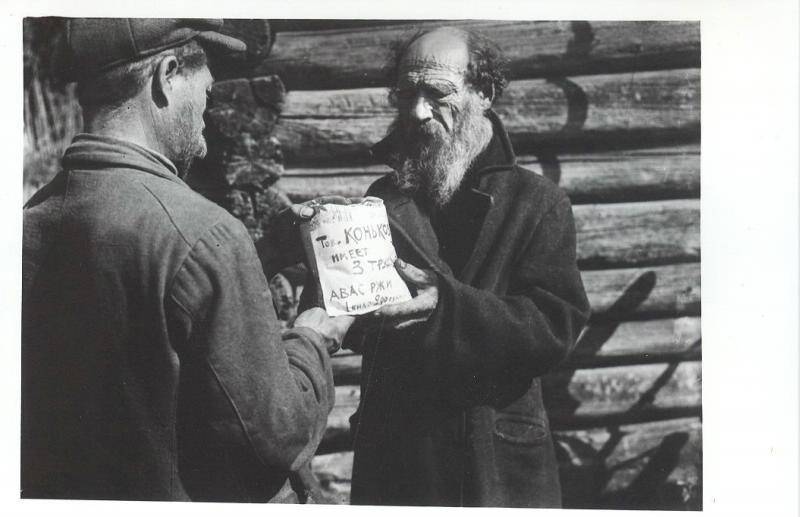

Плохое поступление хлеба расценивается как саботаж деревенских хозяев. Все крестьяне, имеющие излишки хлеба, но не заявившие об них, объявляются кулаками и врагами народа, которые подлежат революционному суду, конфискации имущества и тюремному заключению на срок до 10 лет.

В июле 1918 года создаются так называемые «комитеты бедноты», членам которых бесплатно выдавалась часть из изъятого у кулаков зерна. Естественно, это увеличивает число доносов на так называемых укрывателей зерна, поскольку члены этих комитетов были первые в этом заинтересованы.

Так борьба за хлеб переходит в настоящую войну.

Хлеб изымается у крестьян, практически, бесплатно, поскольку деньги, которые предлагались большевиками в обмен на хлеб, были полностью обесценены.

Любое сопротивление жестоко каралось военными продотрядами и комитетами бедноты вплоть до расстрела на месте без суда и следствия. За отказ сотрудничать с государством, любой крестьянин причислялся к кулакам и подлежал раскулачиванию, хотя это мог быть просто трудолюбивый хозяин. Всё это скорее напоминало грабёж и бандитизм, чем законные действия представителей власти.

Это привело к так называемому пассивному сопротивлению, при котором крестьяне сокращали посевные площади, чтобы снизить возникновение излишков, которые всё равно отберут.

Несмотря на все принятые меры, поступление зерна шло медленными темпами – продотрядам удаётся добыть всего 2 млн пудов хлеба, потеряв в этой войне 4100 человек.

Последствия продразвёрстки

Крестьянские восстания – ответ на продразвёрстку

Возмущение крестьян бандитским поведением родной советской власти, которую они недавно всячески поддерживали, и которая повела себя хуже царских жандармов, вылилось в стихийные выступления деревень против существующего режима.

К ним присоединились вернувшиеся с фронта солдаты, заставшие дома разгул революционного террора.

Некоторые хлебные бунты по своему размаху могли сравниться с восстанием Пугачёва.

15 августа 1920 года в Тамбовской губернии вспыхивает самое крупное крестьянское восстание под руководством эсера Александра Антонова. Численность его «зелёной армии» насчитывала около 50 тысяч человек. Крестьяне считали Антонова своим заступником, поскольку в районы, которые контролировала его «зелёная армия», продотряды большевиков не совались.

Следом возникает самое крупное Западно-Сибирское крестьянское восстание.

Под шумок борьбы с диктатурой пролетариата в 1919 году на Украине образуется анархическая республика Нестора Махно.

В марте 1921 года в Кронштадте вспыхивает восстание матросов в поддержку ограбленного крестьянства и голодающих рабочих.

Альтернативные способы заготовки зерна

Параллельно с проведением продразвёрстки большевики искали другие методы решения проблемы голода, которые не озлобляли бы крестьян и не восстанавливали их против советской власти.

Одним из таких экспериментальных способов стал договор между продовольственными органами и крестьянами о добровольной сдаче зерна в обмен на оплату его товарами. Экспериментальные способы были испробованы в Вятской и Тульской губернии. Результат оказался значительно выше, чем при насильном и принудительном изъятии зерна силовыми способами.

Этот опыт показал, что уважительное отношение к крестьянам, доверие к ним и совместное обсуждение сложившейся ситуации без грабежа и произвола, встречает большее понимание деревенского населения и желание пойти навстречу, чем тупая диктатура пролетариата.

Договорно-разверсточный способ гарантировал гораздо более высокий процент сдачи зерна крестьянами и с успехом применялся в нескольких губерниях.

Итоги продразвёрстки

Советской власти удалось довести до конца начатые временным правительством продовольственные реформы и с помощью силы и диктатуры выполнить свою главную задачу – обеспечить хлебом армию и города, вырвав его у крестьян.

Однако, при этом сельское хозяйство оказалось разорено и подорвана вера крестьянства в советскую власть.

К весне 1921 года стало окончательно ясно, что режим военного коммунизма и его основанная мера – продразвёрстка потерпели полный крах.

Под нажимом крестьянских и матросских восстаний 21 марта 1921 года на X съезде РКП(б) режим военного коммунизма был отменён и взят курс на Новую Экономическую Политику – НЭП.

Вместо грабительской продразвёрстки, которая забирала у крестьян 70% хлеба, был введён более мягкий продналог, по которому нужно было сдать всего 30% хлеба.

Это дало возможность большевикам удержать власть, однако, это было сделано ценой уничтожения целых деревень.

В советской версии событий 1920-х годов продразвёрстка была представлена как борьба бедняков и малоимущих крестьян с эксплуатацией и саботажем кулаков в самое тяжёлое для страны время.

Но в 90-х годах с началом Перестройки стали рассекречиваться архивы и всплыли многочисленные факты кровавых преступлений и зверств продотрядов в отношении обычных крестьян, которые были честными и трудолюбивым хозяевами, что ранее замалчивалось.

Таким образом, продразвёрстка стала основным конфликтом между государством и крестьянством в период военного коммунизма, введённого большевиками в 1919 году.

Продразвёрстка против голода

Зерно — фронту. Продразвёрстка в России. Идея продразвёрстки во время голода казалась спасительной.

Прибытия продуктов не предвидится

«Запасов хлеба на Северном Кавказе много, но перерыв дороги не дает возможности отправить их на север, до восстановления пути доставка хлеба немыслима. В Самарскую и Саратовскую губернии послана экспедиция, но в ближайшие дни не удается помочь Вам хлебом. Продержитесь как-нибудь, через неделю будет лучше…» — писал Иосиф Сталин из Царицына отчаявшемуся Ленину.

Как упоминалось в предыдущей части цикла, будущий лидер СССР был отправлен на юг России на сбор продовольствия для городов севера страны. А ситуация в них действительно была катастрофическая: к 24 июля 1918 года в Петрограде пять дней подряд не выдавали продовольствия населению. Гражданская война охватила летом Самарскую губернию, которая издавна была житницей России, и поток зерна в столицу фактически иссяк. В августе удалось завезти в Петроград всего 40 вагонов при минимально требуемых ежемесячных 500. Владимиру Ленину даже предлагали закупать хлеб за рубежом, расплачиваясь золотой казной страны.

Интересно проследить рыночные цены на хлеб в новой большевистской России. При средней заработной плате в 450 рублей в январе 1919 года в Пензе пуд муки продавался за 75 рублей, в Рязанской губернии уже за 300 рублей, в Нижнем Новгороде – за 400 рублей, а в Петрограде отдавать приходилось больше 1000 рублей. Голод, как всегда, щадил только избранных судьбой, то есть богатых – они почти не ощущали дефицита продовольствия. Бедняки голодали практически поголовно, а средний класс мог себе позволить сытно поесть только пару-тройку раз в месяц.

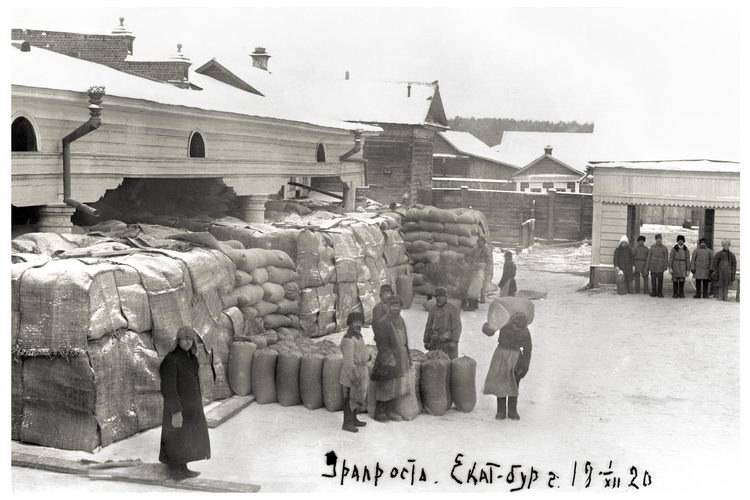

В попытке переломить существующую ситуацию 1 января 1919 года собрали Всероссийское совещание продовольственных организаций, расположенных на территориях, подконтрольных большевикам. Ситуация полной безнадежности на этом совещании была дополнительно омрачена пермской катастрофой, случившейся за несколько дней до форума. Причиной её стал Колчак, захвативший в Перми около 5000 вагонов с топливом и продовольствием.

Итогом совещания стал Декрет от 11 января 1919 года, вошедший в историю под названием «О разверстке между производящими губерниям зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение государства». Принципиальным отличием от всех предыдущих декретов в новом было положение о том, что брать с крестьян хлеб необходимо не столько, сколько они смогут дать, а сколько нужно взять большевикам. А новой власти необходимо было много хлеба.

Советская Россия в осаде

Продовольственная база красных в Гражданской войне в период 1918-1919 годов была совсем плачевной: треть населения проживала в Москве и Петрограде и занята была совсем не на сельскохозяйственных работах. Кормить их просто было нечем, цены на продукты росли как на дрожжах. За 11 месяцев 1919 года цены на хлеб в столице выросли в 16 раз! Красная Армия требовала новых солдат, а брать их приходилось из сельскохозяйственной зоны, ослабляя её продуктивность. При этом белые обладали гораздо большим продовольственным потенциалом. Во-первых, не было в тылу городов-миллионников, требующих гигантских объемов хлеба. Во-вторых, Кубань, Таврия, Уфимская, Оренбургская, Тобольская и Томские губернии, находившиеся под контролем Врангеля, Колчака и Деникина, исправно поставляли продовольствие и для армии, и для горожан. Во многом декрет 11 января 1919 года был вынужденной мерой большевиков – в другом случае продовольственный коллапс был бы неизбежен.

Какие расчеты приводило руководство при разработке логики разверстки? В губерниях, которые были богаты собственным хлебом, на душу населения приходилось примерно 16-17 пудов хлеба в год. Крестьяне в 1919 году не голодали – они просто держали хлеб у себя, не желая делиться с горожанами, так как твердые закупочные цены были ниже рыночных в несколько десятков раз. Поэтому в правительстве решили, что отныне на каждого жителя села будет 12 пудов хлеба в год и не больше. Все излишки изымались в пользу государства по мизерным ценам, а чаще всего бесплатно. Каждая губерния получала из Центра нормативы по сбору хлеба с подконтрольных территорий, а местные правители разверстывали эти цифры по уездам, волостям и селам.

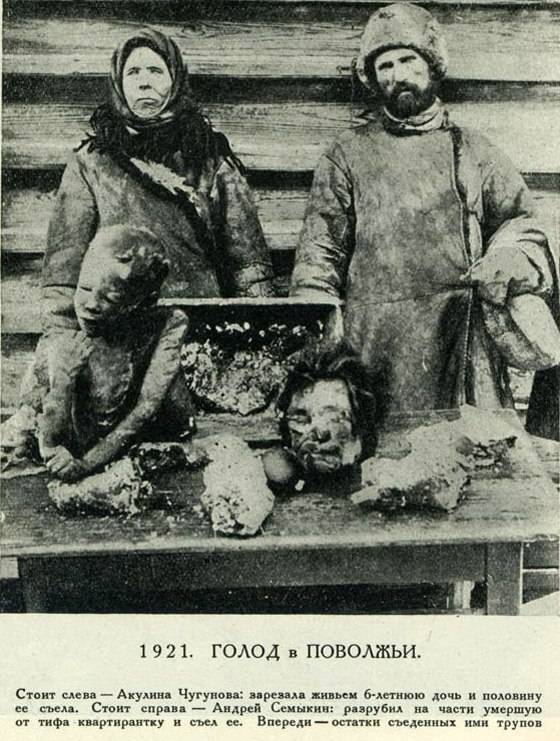

Жертвы Поволжья

О разрушительных масштабах Гражданской войны очень наглядно говорит пример Ставропольской губернии, которая в предвоенное время производила более 50 млн пудов хлеба. Продразверстка обязала в 1920 году собрать с губернии 29 млн, а на деле удалось выбить только 7 млн. Внес вклад в общий голод и Врангель, который продал за границу всего за 8 месяцев 10 млн пудов крымского зерна. Оптимистичны были итоги продразверстки на берегах Днепра, где удалось собрать более 71 млн пудов, но и тут мешали бандиты Махно, а также слабая транспортная сеть. Невозможность транспортировки собранного зерна снова стала острой проблемой для большевиков – для перевозки привлекались даже пассажирские эшелоны.

Итоги продразвёрстки неоднозначны и жестоки. С одной стороны – голод Поволжья и зверства бойцов «продармии», а с другой – снабжение жизненно важных регионов страны продовольствием. Хлеб большевикам удалось более или менее равномерно распределить по всем подконтрольным губерниям и городам. Государственный паек в 1918 году покрывал лишь 25% потребностей горожан в питании, а спустя два года он обеспечивал уже две трети. На Сормовском заводе вообще, похоже, не слышали о голоде. Всю Гражданскую войну заводчане срок в срок получали хлеб и даже несколько раз чуть не поднялись бунтовать, когда качество муки в пайке вдруг снизилось.

Продразвёрстку удалось отменить только после уничтожения главных сил Белой армии, когда потребность в продовольствии была стала не столь острой. «Мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянства продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих… Иначе победить в разоренной стране мы не могли», — так вспоминал мрачную историю продразверстки Владимир Ленин. Однако зерно уходило не только к военным и рабочим. Обеспечивали изымаемым у крестьян хлебом всех проживающих в городах кормящих матерей и беременных женщин. А к концу 1920 года пайками кормили 7 млн детей в возрасте до 12 лет. Одно известно точно: продразверстка спасла миллионы жизней. А сколько по её вине погибло от голода, до сих пор неизвестно.

По материалам «Профиля» и «Российской газеты».

Тест по истории Великая российская революция. 1917-1921 гг. 9 класс

Тест по истории Великая российская революция. 1917-1921 гг. 9 класс с ответами. В тесте представлены 2 варианта, в каждом варианте по 15 заданий.

Вариант 1

А1. I мировая война

1) ускорила экономическое развитие страны

2) вызвала политический кризис

3) объединила общество вокруг трона

4) стабилизировала политическую обстановку в стране

А2. Какое понятие характеризует важное явление в российской истории 1917 г.?

1) демократическая республика

2) конституционная монархия

3) промышленный переворот

4) самодержавие

А3. О каких событиях идет речь в документе?

1) 27 февраля 1917 г.

2) 2 марта 1917 г.

3) 25 октября 1917 г.

4) 5-6 января 1918 г.

А4. Ситуацию двоевластия современники оценили словами: «Власть без силы, сила без власти». Что после февраля 1917 г. называли «силой без власти»?

1) монархию

2) Государственную думу

3) Совет народных комиссаров

4) Петроградский Совет

А5. После Февральской революции меньшевики в отличие от большевиков выступали за

1) возвращение земель помещикам

2) союз с либеральной буржуазией

3) немедленное заключение мира с Германией

4) передачу всей власти в руки Советов

А6. Чем объяснялся приход большевиков к власти в октябре 1917 г.?

1) потерей Временным правительством опоры в массах

2) захватом большевиками ключевых постов во Временном правительстве

3) прекращением военных действий на фронтах I мировой войны

4) переходом на сторону большевиков Добровольческой армии

А7. Лозунг «Не трудящийся да не ест» в первой Конституции РСФСР

1) закреплял равные права и обязанности граждан

2) устанавливал демократический строй в стране

3) способствовал складыванию гражданского общества

4) закреплял господство пролетариата и беднейшего крестьянства

А8. Какое название получила экономическая политика большевиков в 1918-1920 гг.?

1) индустриализация

2) военный коммунизм

3) советизация

4) «красногвардейская атака на капитал»

А9. Что предусматривало введение советским правительством продразверстки в январе 1919 г.?

1) установление свободных цен на хлеб

2) выдачу крестьянам продуктового пайка

3) создание крестьянских кооперативов

4) изъятие излишков хлеба у крестьянина

А10. В каком районе действовала белая армия под командованием адмирала Колчака?

1) Сибирь и Урал

2) Дальний Восток

3) Крым

4) Дон и Кубань

А11. Причина победы красных в Гражданской войне состояла в том, что большевики

1) проводили насильственную мобилизацию в армию

2) смогли привлечь на свою сторону крестьянство

3) выдвинули лозунг «единой и неделимой России»

4) сотрудничали с иностранными государствами

В заданиях А12-А13 может быть как один, так и несколько правильных ответов.

А12. Что относится к экономическим мероприятиям большевиков в первые месяцы советской власти?

1) национализация предприятий и банков

2) введение всеобщей трудовой повинности

3) создание комбедов

4) ликвидация денег

5) введение рабочего контроля на предприятиях

А13. Чья деятельность связана с периодом Гражданской войны в России?

1) С.О. Макарова, П.С. Нахимова

2) М.Н. Тухачевского, П.Н. Врангеля

3) П.А. Столыпина, В.К. Плеве

4) С.М. Буденного, П.Н. Краснова

5) М.М. Сперанского, Я.И. Ростовцева

В1. Определите последовательность событий

А. Разгон Учредительного собрания

Б. Вступление России в I мировую войну

В. Образование Временного правительства

Г. Открытие II съезда Советов

В2. Какое название в истории получил мирный договор, заключенный Советской Россией с Германией в марте 1918 г.?

Вариант 2

А1. Что было причиной Февральской революции в России?

1) сохранение феодальных пережитков

2) окончание I мировой войны

3) образование партии кадетов и большевиков

4) поражение России в Русско-японской войне

А2. Какое понятие характеризует важное явление в российской истории 1917 г.?

1) денационализация промышленности

2) дворцовый переворот

3) раскрестьянивание

4) двоевластие

А3. О каких событиях идет речь в документе?

Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко… Нужно мое отречение… Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился… Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест.

1) 2 марта 1917 г.

2) 25 октября 1917 г.

3) 5-6 января 1918 г.

4) 3 марта 1918 г.

А4. Какие политические силы подразумевал А.И. Гучков, охарактеризовав внутреннюю обстановку в стране после февраля 1917 г. как «Власть без силы, сила без власти»?

1) Временное правительство и Петроградский Совет

2) Петроградский Совет и Государственную думу

3) Николая II и Временное правительство

4) Корнилова и Петроградский Совет

А5. После Февральской революции большевики в отличие от кадетов выступали за

1) установление республиканской формы правления

2) союз буржуазии с пролетариатом

3) продолжение войны с Германией до победного конца

4) передачу всей власти в руки Советов

А6. Что было причиной победы вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 г.?

1) разгон Учредительного собрания

2) переход на сторону большевиков военных частей и флота

3) объединение всех социалистических партий

4) отсутствие Николая II в Петрограде

А7. Что подтверждает классовый характер первой Конституции РСФСР?

1) провозглашение в ней гражданских прав и свобод

2) введение всеобщего избирательного права

3) лишение избирательных прав лиц, использующих наемный труд

4) провозглашение принципа «Каждому — по способностям»

А8. Какое название получила экономическая политика большевиков, проводимая ими в конце 1917-1918 г.?

1) индустриализация

2) военный коммунизм

3) советизация

4) «красногвардейская атака на капитал»

А9. Что предусматривало введение советским правительством в мае 1918 г. продовольственной диктатуры?

1) установление свободных цен на хлеб

2) ликвидацию частной собственности на землю

3) переселение крестьян на хутора

4) создание крестьянских кооперативов

А10. В каком районе действовала белая армия под командованием генерала Юденича?

1) Украина

2) Петроград

3) Крым

4) Дон и Кубань

А11. Причина поражения Белого движения в Гражданской войне состояла в том, что программа белых предусматривала возможность

1) ликвидации помещичьего землевладения

2) предоставления автономии народам России

3) создания многопартийной системы

4) восстановления монархии

В заданиях А12-А13 может быть как один, так и несколько правильных ответов.

А12. Что относится к мероприятиям политики военного коммунизма?

1) введение продразверстки

2) усиление централизации промышленности

3) введение всеобщей трудовой повинности

4) создание комбедов

5) принятие положения о рабочем контроле

А13. Чья деятельность связана с периодом Гражданской войны в России?

1) К.Д. Победоносцева, С.Ю. Витте

2) М.Д. Скобелева, И.В. Гурко

3) П.Д. Киселева, Е.Ф. Канкрина

4) М.В. Фрунзе, А.В. Колчака

5) А.И. Деникина, Л.Д. Троцкого

В1. Определите последовательность событий

А. Свержение Временного правительства

Б. Отречение Николая II от власти

В. Открытие Учредительного собрания

Г. Окончание Гражданской войны

В2. Как назывался документ, принятый на II съезде Советов и провозгласивший выход России из войны?

Ответы на тест по истории Великая российская революция. 1917-1921 гг. 9 класс

Вариант 1

А1-2

А2-1

А3-1

А4-4

А5-2

А6-1

А7-4

А8-2

А9-4

А10-1

А11-2

А12-135

А13-24

В1. БВГА

В2. Брестский

Вариант 2

А1-1

А2-4

А3-1

А4-1

А5-4

А6-2

А7-3

А8-4

А9-2

А10-2

А11-4

А12-123

А13-45

В1. БАВГ

В2. Декрет о мире