Что придает этой ткани полосатость

Мышечная ткань: строение и функции

Содержание:

Ткань — сочетание похожих по строению клеток, выполняющих общие функции. Мышечная ткань в организме многоклеточного животного и человека отвечает за движения, механическую прочность и защиту внутренних органов. Ходьба, продвижение пищи, биение сердца — функции, выполняемые различными мышцами.

Строение и функции

Клеточные элементы мышечной ткани вытянуты в длину, за что получили название «волокна». Цитоплазма клеток содержит тонкие белковые нити миофибриллы, которые могут удлиняться и укорачиваться (табл. 1). Специальные органеллы, выработка энергии митохондриями обеспечивают сокращение и растяжение волокон.

Строение и функции мышечной ткани

Виды мышечной ткани

Строение

Функции

Расположение в организме

Поперечно-полосатая

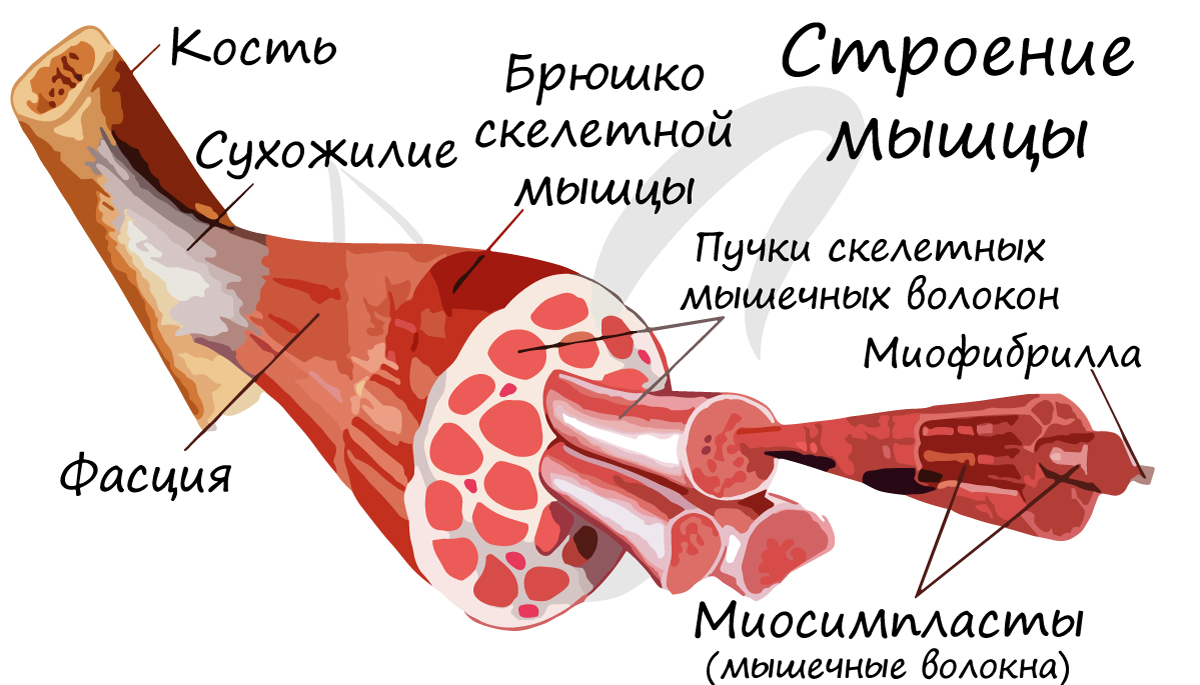

Состоит из длинных и толстых волокон (рис. 1). Они образованы путем слияния отдельных клеток. Ядер много. Полосатая исчерченность вызвана чередованием светлых и темных дисков. Волокна объединяются в пучки.

Произвольные движения тела, дыхание, мимика лица и ряд других действий.

Основа скелетных мышц, языка, глотки, начальной части пищевода.

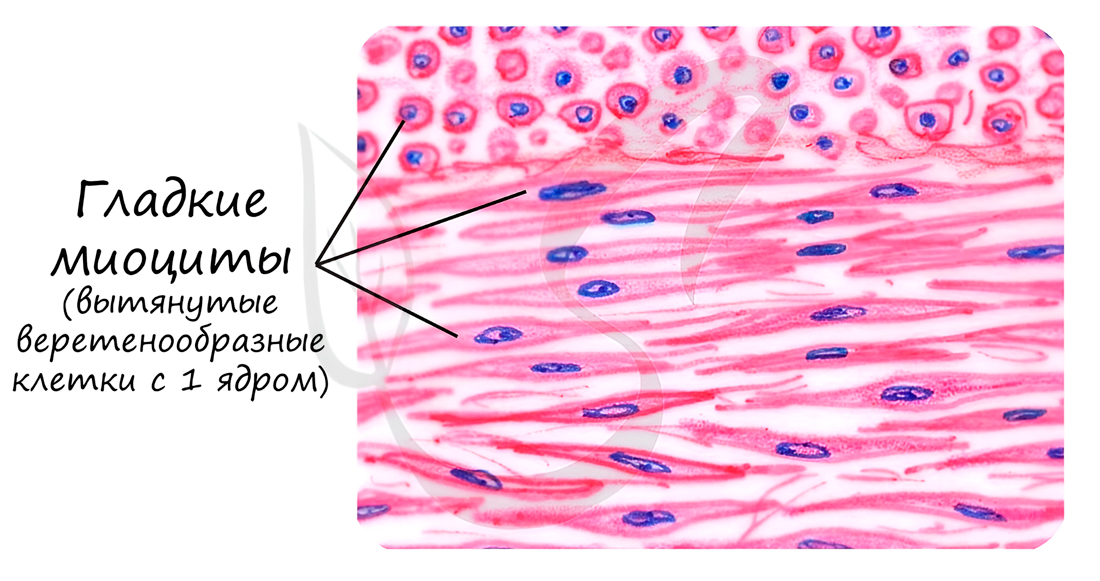

Гладкая

Отдельные веретеновидные клетки имеют небольшие размеры, объединены в пучки (по 5–10 шт.). В каждой клетке одно ядро (рис. 1). Тонкие миофибриллы протянулись между концами клетки. Ткань лишена поперечной полосатости.

Непроизвольные сокращения стенок внутренних органов с под влиянием нервных импульсов.

Мышечные слои кожи и внутренних органов (пищеварительной системы, мочевого пузыря, кровеносных и лимфатических сосудов, матки).

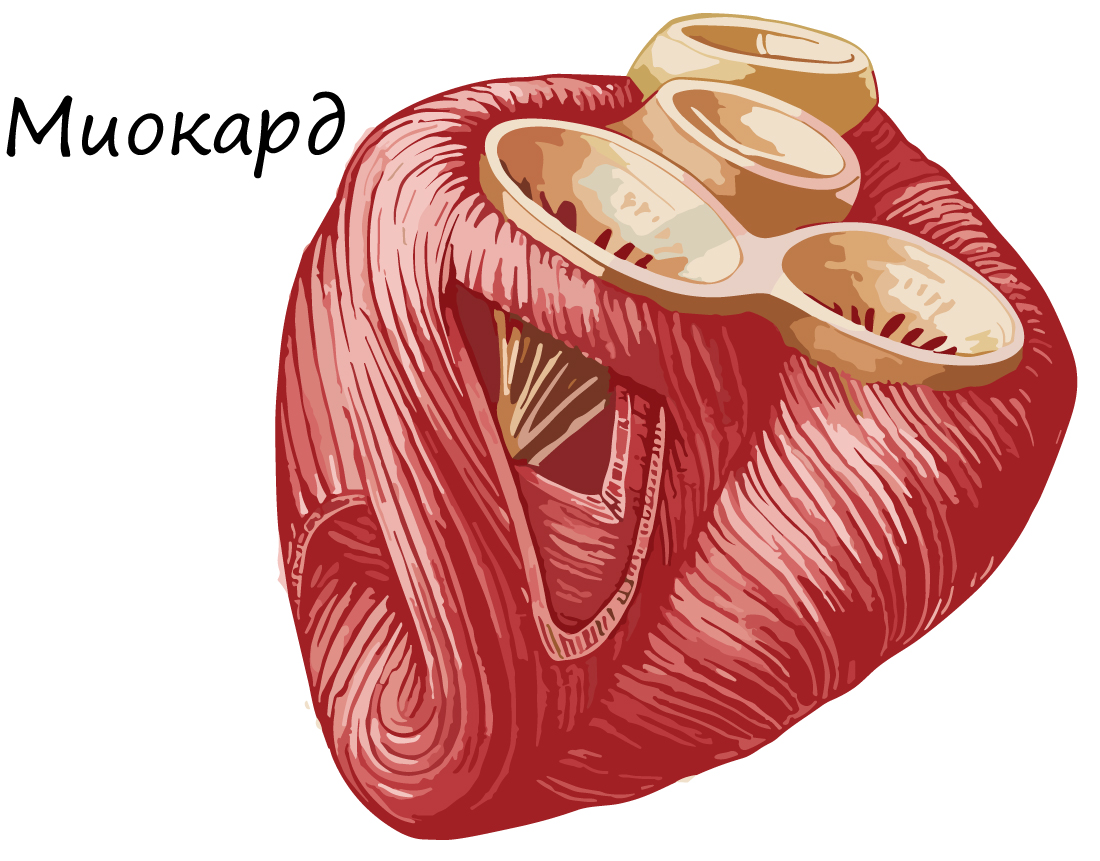

Поперечно-полосатая сердечная

Клетки удлиненные, разветвленной формы, с небольшим количеством ядер, образуют единую сеть (рис. 1). Поперечная полосатость возникает за счет блестящих полосок на соединениях между клетками.

«Двигатель» кровообращения. Непроизвольные сокращения сердечной мышцы могут происходить под управлением вегетативного отдела нервной системы.

Основная масса сердца.

Мышечные ткани обеспечивает передвижение организма в пространстве. Сокращения мышц необходимы для изменения положения отдельных частей тела. Мышцы, помимо двигательной, выполняют защитную и теплообменную функции.

Свойства

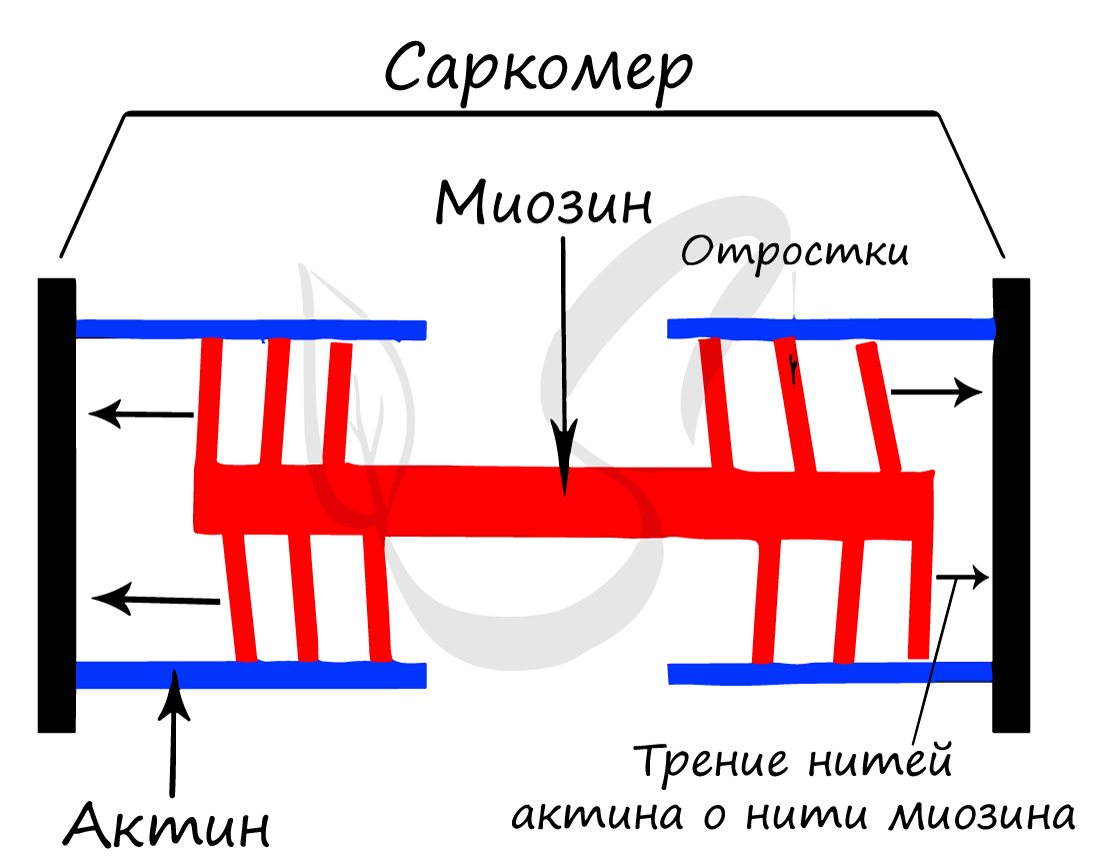

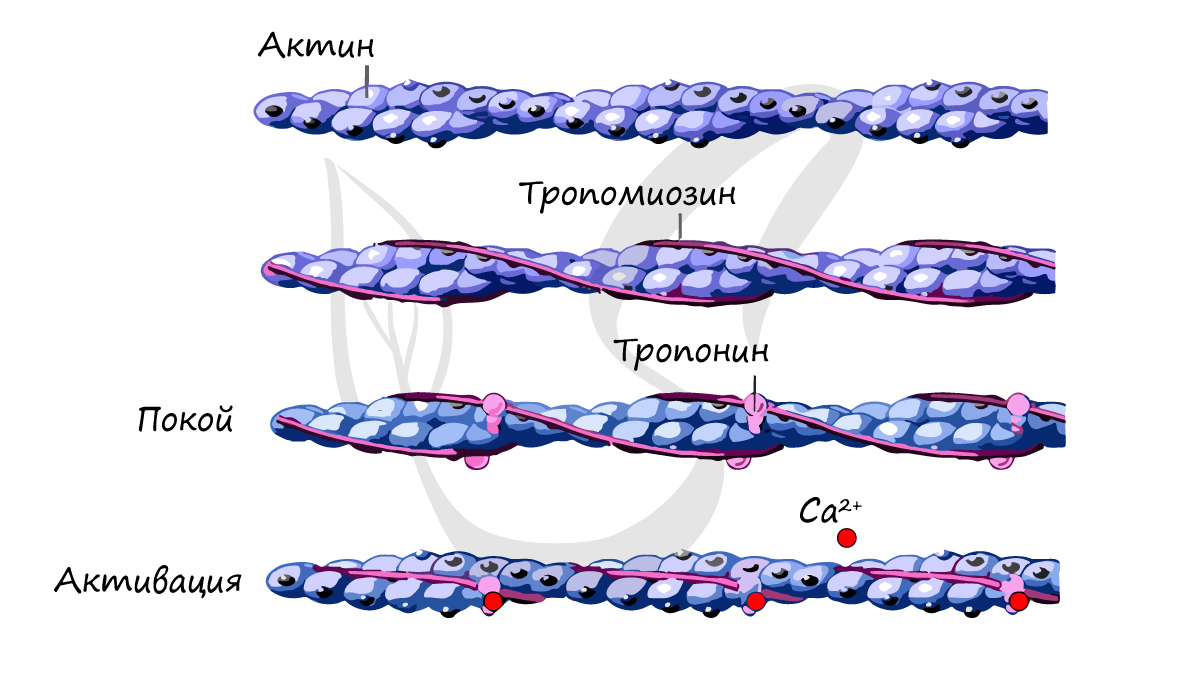

Мышечное волокно растягивается, но в состоянии покоя возвращается к своим первоначальным размерам. Это свойство — результат взаимодействия белковых нитей миофибрилл в цитоплазме клеток. Каждая миофибрилла состоит из протофибрилл: тонких, образованных актином, и более толстых — из миозина.

Свойства мышечной ткани:

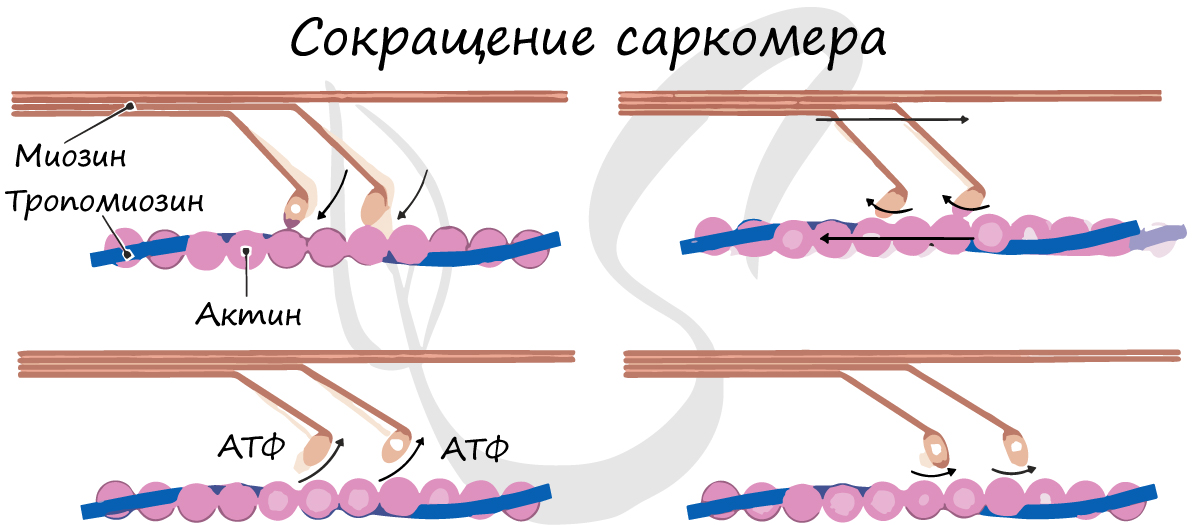

Мышечная ткань способна к произвольным или непроизвольным сокращениям в ответ на нервные импульсы. Происходит взаимодействие фибриллярных белков — актина и миозина. В этом процессе обязательно участвуют неорганические ионы кальция. При сокращении тонкие нити актина скользят по толстым протофибриллам миозина.

Сравнительная характеристика видов мышечной ткани

В теле позвоночных животных и человека три типа мышечной ткани: поперечнополосатая, гладкая, сердечная. В организме низших животных мышцы состоят из гладкой ткани. У позвоночных животных и человека этот тип ткани образует стенки внутренних органов, кроме сердца (рис. 2).

Гладкая мышечная ткань

Медленные и продолжительные сокращения мышц контролирует вегетативная нервная система. Задача таких движений — сохранить или изменить объем полых органов против сил растяжения. Гладкие мышцы сокращаются и растягиваются больше, чем другие типы мышечной ткани. Сокращение длится намного дольше, что связано со скоростью прохождения ионов кальция, регулирующих процесс.

Свойства гладких мышц:

Сокращения гладкой мышечной ткани происходят непроизвольно, то есть независимо от воли человека. Сигнал нервной системы проходит через всю массу клеток, что объясняется особенностями иннервации гладкой мускулатуры.

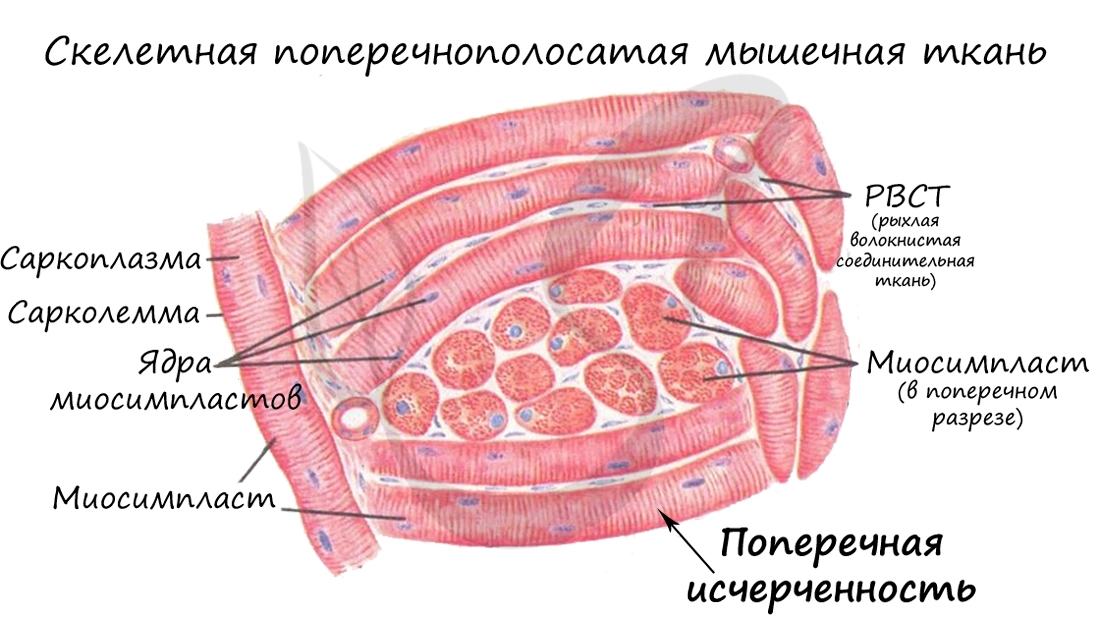

Поперечнополосатая ткань

Клетки имеют толщину от 10 до 100 мкм, длину от 10 до 40 см. Цитоплазма содержит большое количество ядер и миофибрилл, занимающих центральное положение (рис. 2). В зрелых клетках насчитывается сотни миофибрилл, более 100 ядер. Актиновые и миозиновые нити внутри миофибрилл сцеплены друг с другом (рис. 3). Способность к быстрому сокращению у этой ткани выше, чем у других.

Мышечные волокна покрыты оболочкой — сарколеммой. Есть чередующиеся пластинки белков разной плотности, обладающие неодинаковыми коэффициентами преломления света. В оптический микроскоп такие мышцы кажутся исчерченными поперек. Сократительные элементы объединены в мышечные пучки, покрытые соединительнотканной оболочкой. Скелетные мышцы хорошо снабжены кровеносными сосудами и нервами.

Поперечнополосатая сердечная ткань

Особые свойства сердечной мышцы обусловлены строением волокон. Клетки длиной до 100 мкм встречаются только в сердце, не сливаются, как в поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 2). Расположение актина и миозина, диски в мышце сердца такие же, как в волокнах скелетной мышечной ткани. Отличительная особенность — наличие глянцевых полосок в местах соединения клеток. Благодаря соединению волокон в единую сеть, возбуждение на одном участке быстро охватывает мышечную массу, участвующую в сокращении.

Мышечная ткань сердца способна к автоматической работе. Между сокращениями наступает рефракторный период, когда мышца находится в покое. При сокращении происходит уменьшении просвета полостей сердца — предсердий и желудочков.

Сердечная поперечнополосатая ткань сокращается в 10–15 раз дольше, чем скелетные мышцы. В нормальных условиях у человека сокращение и расслабление происходит 70–80 раз в минуту. Сокращение вызывают электрические импульсы, возникающие в самом сердце. Этот процесс связан носителем энергии — аденозинтрифосфатом (АТФ).

Полностью автономная работа, непрерывная ритмическая активность — физиологические отличия сердечной мышцы от скелетных. Нервные импульсы вегетативной нервной системы, иннервирующей сердце, не требуются для бесперебойной работы органа.

Мышечные ткани

Общими свойствами всех мышечных тканей является сократимость и возбудимость. К данной группе тканей относятся гладкая, поперечнополосатая скелетная и поперечнополосатая сердечная мышечные ткани. Клетки мышечной ткани имеют хорошо развитый цитоскелет, содержат много митохондрий.

Гладкая (висцеральная) мускулатура

Эта мышечная ткань встречается в стенках внутренних органах (бронхи, кишечник, желудок, мочевой пузырь), в стенках сосудов, протоках желез. Эволюционно является наиболее древним видом мускулатуры.

Особо заметим, что в гладкой мышечной ткани миофиламенты собираются в миофибриллы только во время сокращения. У таких временных миофибрилл не может быть регулярной организации, а значит ни у таких миофибрилл, ни у гладких миоцитов не может быть поперечной исчерченности.

Гладкая мышечная ткань сокращается непроизвольно (неподвластна воле человека). Работа гладких мышц обеспечивается вегетативной (автономной) нервной системой. К примеру невозможно по желанию сузить или расширить бронхи, кровеносные сосуды, зрачок.

Гладкая мышечная ткань называется неисчерченной, так как не обладает поперечной исчерченностью, характерной для поперечнополосатых скелетной и сердечной мышечных тканей.

Скелетная (поперечнополосатая) мышечная ткань

Скелетная мышечная ткань образует диафрагму (дыхательную мышцу), мускулатуру туловища, конечностей, головы, голосовых связок.

Саркомер состоит из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов, которые образованы главным образом белками актином и миозином. Сокращение происходит за счет взаимного перемещения миофиламентов: они тянутся навстречу друг другу, саркомер укорачивается (и мышца в целом).

Вернемся к скелетным мышцам. Имеется еще ряд важных моментов, о которых нужно знать.

Скелетные мышцы сокращаются произвольно: они подконтрольны нашему сознанию. К примеру, по желанию мы можем изменить скорость движения руки, темп бега, силу прыжка. Мышцы покрыты фасцией, крепятся к костям сухожилиями, и, сокращаясь, приводят в движение суставы.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань

Большое число контактов между кардиомиоцитами обеспечивает высокую эффективность и надежность проведения возбуждения по миокарду. Сокращается эта ткань непроизвольно, не утомляется.

Ответ мышц на физическую нагрузку

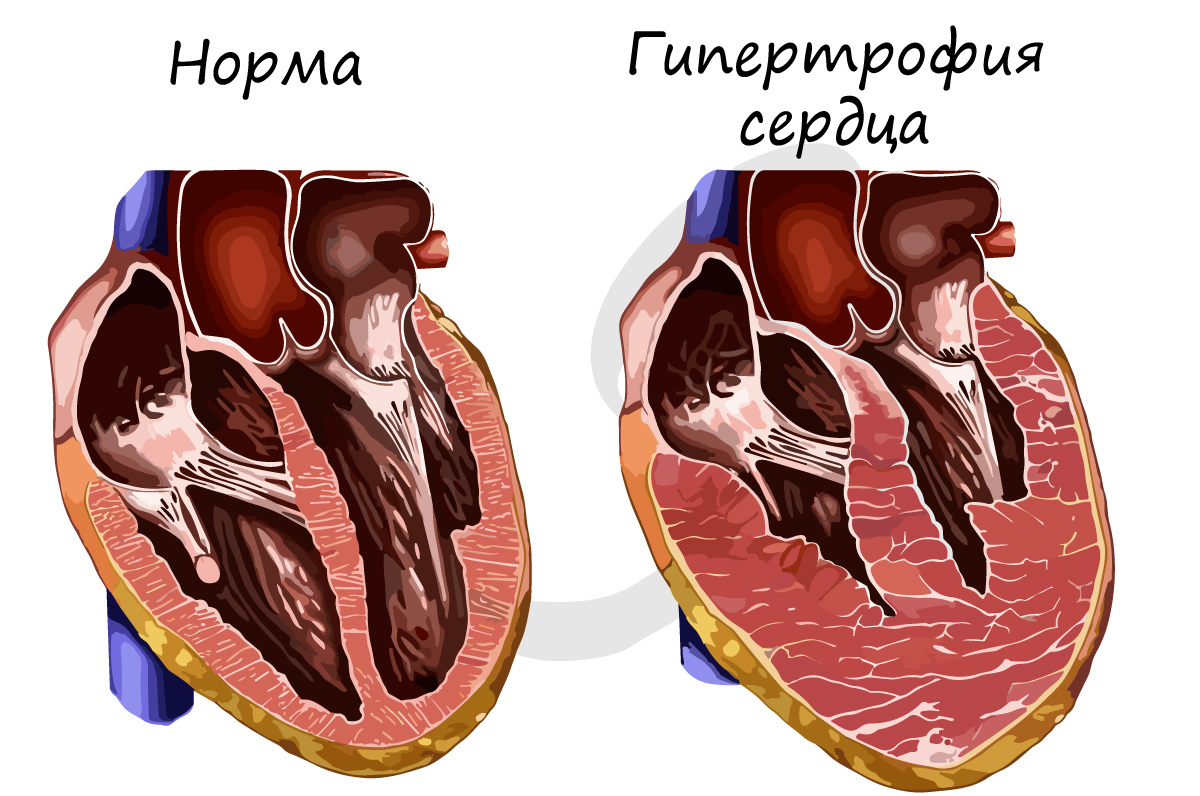

В большинстве случае гипертрофия сердца обратима, а у спортсменов наблюдается так называемая физиологическая гипертрофия (вариант нормы).

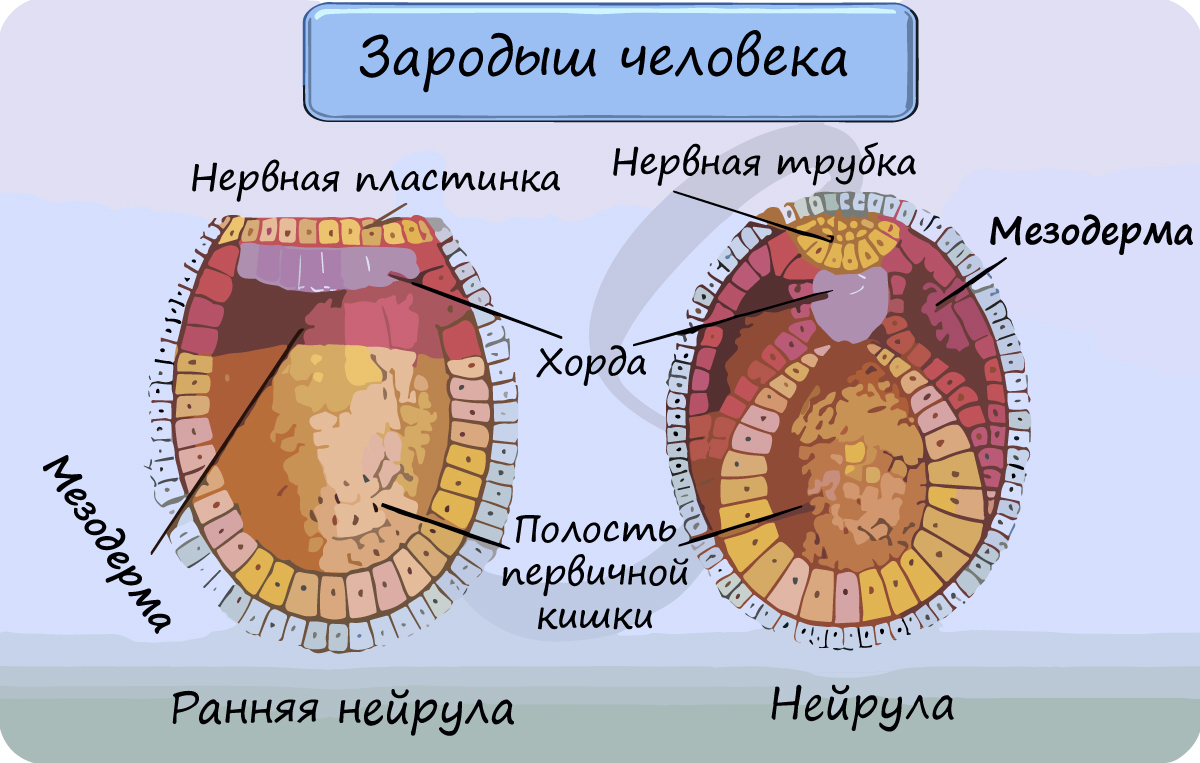

Происхождение мышц

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что придает этой ткани полосатость

Поперечнополосатая мышечная ткань

Вся скелетная мускулатура, которая может сокращаться по нашей воле, построена из поперечнополосатой мышечной ткани. Ткань эта состоит из отдельных мышечных пучков, располагающихся параллельно друг другу, от чего и зависит продольноволокнистый вид мышцы при рассмотрении ее простым глазом. При расщипывании этих пучков получаются отдельные волокна цилиндрической или призматической формы, состоящие из саркоплазмы, большого количества ядер, миофибрилл; эти волокна покрыты тонкой оболочкой, называемой сарколеммой. Концы волокон имеют различную форму: конусообразную, закругленную и в некоторых случаях разветвляются (в мимических мышцах, в мышцах языка). Толщина волокон колеблется от 9 до 100 микрон и находится в зависимости от вида животного, его возраста, развития и от мышцы, из которой взяты волокна для измерения. Длина их может достигать до 12 см и больше. В коротких мышцах длина волокна часто равняется длине самой мышцы, а волокна идут от одного конца мышцы до другого не прерываясь. В длинных же мышцах волокна обыкновенно короче самой мышцы, и поэтому мышца состоит из большого числа меньшей длины волокон, расположенных по длине. Свое название поперечнополосатая мышечная ткань получила вследствие поперечной исчерченности в волокнах, наблюдаемой при рассматривании ее в микроскоп к и ясно выраженной в большей части произвольной мускулатуры позвоночных (рис. 2).

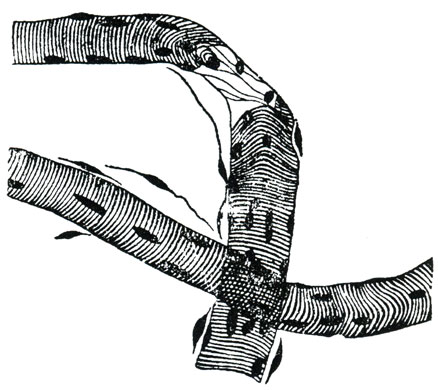

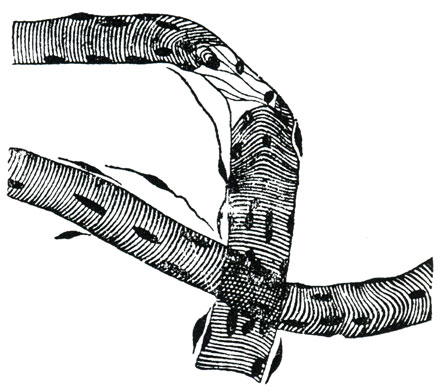

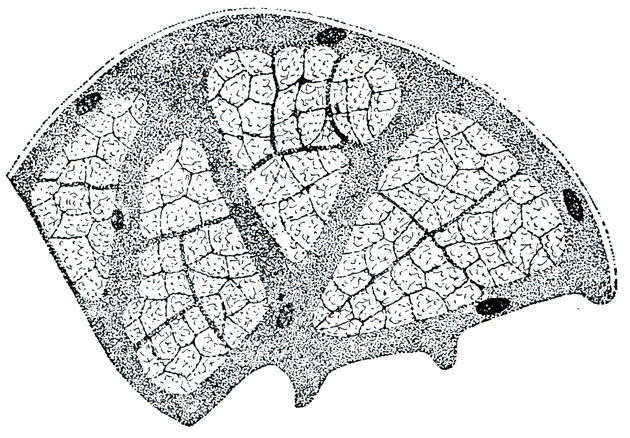

Рис. 2. Два поперечнополосатых мышечных волокна человека. Правое волокно разорвано. На месте разрыва видна сарколемма. (Увеличение 250. По Максимову.)

Поперечная исчерченность мышечного волокна зависит от строения отдельных миофибрилл, идущих по длине мышечного волокна. В каждой фибрилле под микроскопом видны правильно чередующиеся темные и светлые участки. Темные участки представляют вещество, двоякопреломляющее свет, называемое анизотропным; светлые участки представляют вещество, однопреломляющее свет,- изотропное. При более сильном увеличении в изотропном, светлом веществе замечается еще узкая темная полоска, так называемая промежуточная, которая разделяет изотропное вещество на две половины; посредине темного вещества наблюдается светлая полоска, называемая срединною или срединным диском. Тождественные участки (темные и светлые) отдельных фибрилл располагаются строго на одном уровне в поперечном направлении, что и обусловливает правильную поперечную исчерченность мышечного волокна.

Описанные первичные волоконца, или мышечные фибриллы, образуют пучки, в которых фибриллы удерживаются в соприкосновении между собою промежуточным зернистым веществом, или саркоплазмой, соединяющей также отдельные пучки волоконец. Распределение фибрилл и их количество в мышечном волокне неодинаковы в мышцах различных позвоночных животных даже одного и того же вида. Они могут быть распределены в саркоплазме пучками, что на поперечном срезе даст картину полей Конгейма. * При очень большом количестве фибриллы выполняют почти все мышечное волокно. Вокруг ядер саркоплазма образует небольшие скопления.

Форма ядер поперечнополосатых мышц, а также количество ядер и расположение в мышечном волокне не одинаковы и зависят от вида животного и характера мышцы. Ядра могут быть круглые, овальные или в различной степени вытянутые. Обычно они располагаются поверхностно, прямо под сарколеммой, но встречаются также волокна, в которых ядра распределяются по всей толще их. Количество ядер в одном волокне может быть очень большое.

* ( Поля Конгейма представляют из себя участки миофибриллей, отделенные друг от друга прослойками саркоплазмы; видны под микроскопом на поперечных разрезах мышечных волокон.)

Как уже сказано, поверхность мышечных волокон тесно обхватывается прозрачной тонкой оболочкой, называемой сарколеммой. При целости мышечного волокна эту оболочку трудно отличить от подлежащей ткани. Если при расщеплении пучков иглами мышечное вещество случайно нарушается, то между концами разрыва остается промежуток, ограниченный сарколеммой в виде прозрачной оболочки с двойным контуром. Отдельные мышечные волокна, соединяясь рыхлой соединительной тканью (эндомизий), образуют первичные мышечные пучки; несколько первичных мышечных пучков образуют вторичные и т. д., пока не образуется целая мышца, которая снаружи покрыта тонкой оболочной (перимизий) (рис. 3). На концах мышца переходит в сухожилья, посредством которых она прикрепляется к костям.

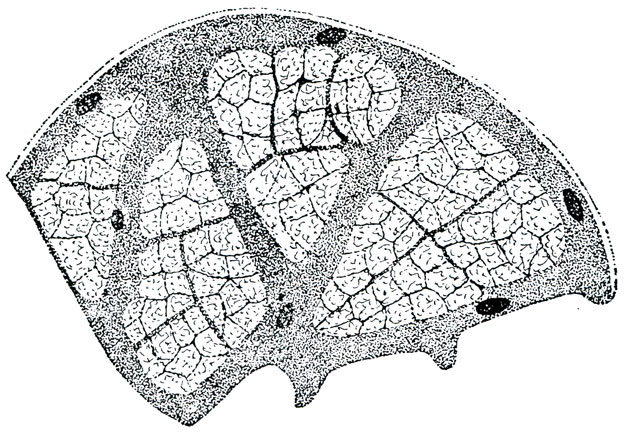

Рис. 3. Часть поперечного разреза мышечного волокна рака. Фибриллы образуют пучки различных порядков. (По Максимову.)

Относительно соединения мышечных волокон с сухожильными пучками существуют различные мнения. Одни допускают прямой переход мышечных фибрилл в сухожильные фибриллы. По другим авторам, сухожильные фибриллы вплетаются в сарколемму, не проникая во внутрь волокна.

Соответственно своему сложному строению поперечнополосатая мышечная ткань является более усовершенствованной ив физологическом отношении. Сокращение поперечнополосатой мускулатуры происходит под влиянием волевого импульса и гораздо быстрее по сравнению с гладкой мускулатурой.

В белых мышцах поперечная полосатость очень ясно выражена; они бедны саркоплазмой, содержат относительно мало ядер; форма ядер отличается большей длиной, они вытянуты и располагаются параллельно оси волокна прямо по поверхности, т. е. непосредственно под сарколеммой. Белые мышцы легко возбудимы, сокращаются очень быстро, но легко утомляются (Ранвье, Грютцнер).

В красных мышцах больше саркоплазмы и ясно выражена продольная полосатость, поперечная же заметна слабее; ядра гораздо многочисленнее и располагаются не только по периферии, но часто и в толще волокна. Ядра красных мышц отличаются еще тем, что гораздо меньше вытянуты и большей частью имеют круглую или овальную форму. Сокращения этих мышц происходят медленнее, но более продолжительно; красные мышцы не так легко утомляются.

Все описанные отличия, касающиеся строения красных и белых мышц, не являются, однако, характерными для мышц всего животного мира. Так, по исследованиям Роллета, оказывается, что у членистоногих (Arthropoda) ядра располагаются на середине волокна, а между тем, мышцы быстро сокращаются; наоборот, у волокон, ядра которых располагаются на поверхности, сокращение происходит медленно. Ранвье описывает красные мускулы у дикого кролика, из которых некоторые по быстроте сокращения соответствуют белым. Подобные же противоречия наблюдались на некоторых мышцах кошек и собак, где так называемые красные мышцы иногда по своему строению соответствовали белым и наоборот (Лебедева, 1930).

Что придает этой ткани полосатость

Поперечнополосатая мышечная ткань

Вся скелетная мускулатура, которая может сокращаться по нашей воле, построена из поперечнополосатой мышечной ткани. Ткань эта состоит из отдельных мышечных пучков, располагающихся параллельно друг другу, от чего и зависит продольноволокнистый вид мышцы при рассмотрении ее простым глазом. При расщипывании этих пучков получаются отдельные волокна цилиндрической или призматической формы, состоящие из саркоплазмы, большого количества ядер, миофибрилл; эти волокна покрыты тонкой оболочкой, называемой сарколеммой. Концы волокон имеют различную форму: конусообразную, закругленную и в некоторых случаях разветвляются (в мимических мышцах, в мышцах языка). Толщина волокон колеблется от 9 до 100 микрон и находится в зависимости от вида животного, его возраста, развития и от мышцы, из которой взяты волокна для измерения. Длина их может достигать до 12 см и больше. В коротких мышцах длина волокна часто равняется длине самой мышцы, а волокна идут от одного конца мышцы до другого не прерываясь. В длинных же мышцах волокна обыкновенно короче самой мышцы, и поэтому мышца состоит из большого числа меньшей длины волокон, расположенных по длине. Свое название поперечнополосатая мышечная ткань получила вследствие поперечной исчерченности в волокнах, наблюдаемой при рассматривании ее в микроскоп к и ясно выраженной в большей части произвольной мускулатуры позвоночных (рис. 2).

Рис. 2. Два поперечнополосатых мышечных волокна человека. Правое волокно разорвано. На месте разрыва видна сарколемма. (Увеличение 250. По Максимову.)

Поперечная исчерченность мышечного волокна зависит от строения отдельных миофибрилл, идущих по длине мышечного волокна. В каждой фибрилле под микроскопом видны правильно чередующиеся темные и светлые участки. Темные участки представляют вещество, двоякопреломляющее свет, называемое анизотропным; светлые участки представляют вещество, однопреломляющее свет,- изотропное. При более сильном увеличении в изотропном, светлом веществе замечается еще узкая темная полоска, так называемая промежуточная, которая разделяет изотропное вещество на две половины; посредине темного вещества наблюдается светлая полоска, называемая срединною или срединным диском. Тождественные участки (темные и светлые) отдельных фибрилл располагаются строго на одном уровне в поперечном направлении, что и обусловливает правильную поперечную исчерченность мышечного волокна.

Описанные первичные волоконца, или мышечные фибриллы, образуют пучки, в которых фибриллы удерживаются в соприкосновении между собою промежуточным зернистым веществом, или саркоплазмой, соединяющей также отдельные пучки волоконец. Распределение фибрилл и их количество в мышечном волокне неодинаковы в мышцах различных позвоночных животных даже одного и того же вида. Они могут быть распределены в саркоплазме пучками, что на поперечном срезе даст картину полей Конгейма. * При очень большом количестве фибриллы выполняют почти все мышечное волокно. Вокруг ядер саркоплазма образует небольшие скопления.

Форма ядер поперечнополосатых мышц, а также количество ядер и расположение в мышечном волокне не одинаковы и зависят от вида животного и характера мышцы. Ядра могут быть круглые, овальные или в различной степени вытянутые. Обычно они располагаются поверхностно, прямо под сарколеммой, но встречаются также волокна, в которых ядра распределяются по всей толще их. Количество ядер в одном волокне может быть очень большое.

* ( Поля Конгейма представляют из себя участки миофибриллей, отделенные друг от друга прослойками саркоплазмы; видны под микроскопом на поперечных разрезах мышечных волокон.)

Как уже сказано, поверхность мышечных волокон тесно обхватывается прозрачной тонкой оболочкой, называемой сарколеммой. При целости мышечного волокна эту оболочку трудно отличить от подлежащей ткани. Если при расщеплении пучков иглами мышечное вещество случайно нарушается, то между концами разрыва остается промежуток, ограниченный сарколеммой в виде прозрачной оболочки с двойным контуром. Отдельные мышечные волокна, соединяясь рыхлой соединительной тканью (эндомизий), образуют первичные мышечные пучки; несколько первичных мышечных пучков образуют вторичные и т. д., пока не образуется целая мышца, которая снаружи покрыта тонкой оболочной (перимизий) (рис. 3). На концах мышца переходит в сухожилья, посредством которых она прикрепляется к костям.

Рис. 3. Часть поперечного разреза мышечного волокна рака. Фибриллы образуют пучки различных порядков. (По Максимову.)

Относительно соединения мышечных волокон с сухожильными пучками существуют различные мнения. Одни допускают прямой переход мышечных фибрилл в сухожильные фибриллы. По другим авторам, сухожильные фибриллы вплетаются в сарколемму, не проникая во внутрь волокна.

Соответственно своему сложному строению поперечнополосатая мышечная ткань является более усовершенствованной ив физологическом отношении. Сокращение поперечнополосатой мускулатуры происходит под влиянием волевого импульса и гораздо быстрее по сравнению с гладкой мускулатурой.

В белых мышцах поперечная полосатость очень ясно выражена; они бедны саркоплазмой, содержат относительно мало ядер; форма ядер отличается большей длиной, они вытянуты и располагаются параллельно оси волокна прямо по поверхности, т. е. непосредственно под сарколеммой. Белые мышцы легко возбудимы, сокращаются очень быстро, но легко утомляются (Ранвье, Грютцнер).

В красных мышцах больше саркоплазмы и ясно выражена продольная полосатость, поперечная же заметна слабее; ядра гораздо многочисленнее и располагаются не только по периферии, но часто и в толще волокна. Ядра красных мышц отличаются еще тем, что гораздо меньше вытянуты и большей частью имеют круглую или овальную форму. Сокращения этих мышц происходят медленнее, но более продолжительно; красные мышцы не так легко утомляются.

Все описанные отличия, касающиеся строения красных и белых мышц, не являются, однако, характерными для мышц всего животного мира. Так, по исследованиям Роллета, оказывается, что у членистоногих (Arthropoda) ядра располагаются на середине волокна, а между тем, мышцы быстро сокращаются; наоборот, у волокон, ядра которых располагаются на поверхности, сокращение происходит медленно. Ранвье описывает красные мускулы у дикого кролика, из которых некоторые по быстроте сокращения соответствуют белым. Подобные же противоречия наблюдались на некоторых мышцах кошек и собак, где так называемые красные мышцы иногда по своему строению соответствовали белым и наоборот (Лебедева, 1930).

Что придает этой ткани полосатость

Структура костной ткани и кровообращение

Кость представляет собой сложную материю, это сложный анизотропный неравномерный жизненный материал, обладающий упругими и вязкими свойствами, а также хорошей адаптивной функцией. Все превосходные свойства костей составляют неразрывное единство с их функциями.

Форма и структура костей являются различными в зависимости от выполняемых ими функций. Разные части одной и той же кости вследствие своих функциональных различий имеют разную форму и структуру, например, диафиз бедренной кости и головка бедренной кости. Поэтому полное описание свойств, структуры и функций костного материала является важной и сложной задачей.

Структура костной ткани

«Ткань» представляет собой комбинированное образование, состоящее из особых однородных клеток и выполняющих определенную функцию. В костных тканях содержатся три компонента: клетки, волокна и костный матрикс. Ниже представлены характеристики каждого из них:

Клетки: В костных тканях существуют три вида клеток, это остеоциты, остеобласт и остеокласт. Эти три вида клеток взаимно превращаются и взаимно сочетаются друг с другом, поглощая старые кости и порождая новые кости.

Костные клетки находятся внутри костного матрикса, это основные клетки костей в нормальном состоянии, они имеют форму сплющенного эллипсоида. В костных тканях они обеспечивают обмен веществ для поддержания нормального состояния костей, а в особых условиях они могут превращаться в два других вида клеток.

Остеобласт имеет форму куба или карликового столбика, они представляют собой маленькие клеточные выступы, расположенные в довольно правильном порядке и имеют большое и круглое клеточное ядро. Они расположены в одном конце тела клетки, протоплазма имеет щелочные свойства, они могут образовывать межклеточное вещество из волокон и мукополисахаридных белков, а также из щелочной цитоплазмы. Это приводит к осаждению солей кальция в идее игловидных кристаллов, расположенных среди межклеточного вещества, которое затем окружается клетками остеобласта и постепенно превращается в остеобласт.

Остеокласт представляет собой многоядерные гигантские клетки, диаметр может достигать 30 – 100 µm, они чаще всего расположены на поверхности абсорбируемой костной ткани. Их цитоплазма имеет кислотный характер, внутри ее содержится кислотная фосфотаза, способная растворять костные неорганические соли и органические вещества, перенося или выбрасывая их в другие места, тем самым ослабляя или убирая костные ткани в данном месте.

Костные волокна в основном состоит из коллагенового волокна, поэтому оно называется костным коллагеновым волокном, пучки которого расположены послойно правильными рядами. Это волокно плотно соединено с неорганическими составными частями кости, образуя доскообразную структуру, поэтому оно называется костной пластинкой или ламеллярной костью. В одной и той же костной пластинке большая часть волокон расположена параллельно друг другу, а слои волокон в двух соседних пластинках переплетаются в одном направлении, и костные клетки зажаты между пластинками. Вследствие того, что костные пластинки расположены в разных направлениях, то костное вещество обладает довольно высокой прочностью и пластичностью, оно способно рационально воспринимать сжатие со всех направлений.

Морфология кости

С точки зрения морфологии, размеры костей неодинаковы, их можно подразделить на длинные, короткие, плоские кости и кости неправильной формы. Длинные кости имеют форму трубки, средняя часть которых представляет собой диафиз, а оба конца – эпифиз. Эпифиз сравнительно толстый, имеет суставную поверхность, образованную вместе с соседними костями. Длинные кости главным образом располагаются на конечностях. Короткие кости имеют почти кубическую форму, чаще всего находятся в частях тела, испытывающих довольно значительное давление, и в то же время они должны быть подвижными, например, это кости запястья рук и кости предплюсны ног. Плоские кости имеют форму пластинок, они образуют стенки костных полостей и выполняют защитную роль для органов, находящихся внутри этих полостей, например, как кости черепа.

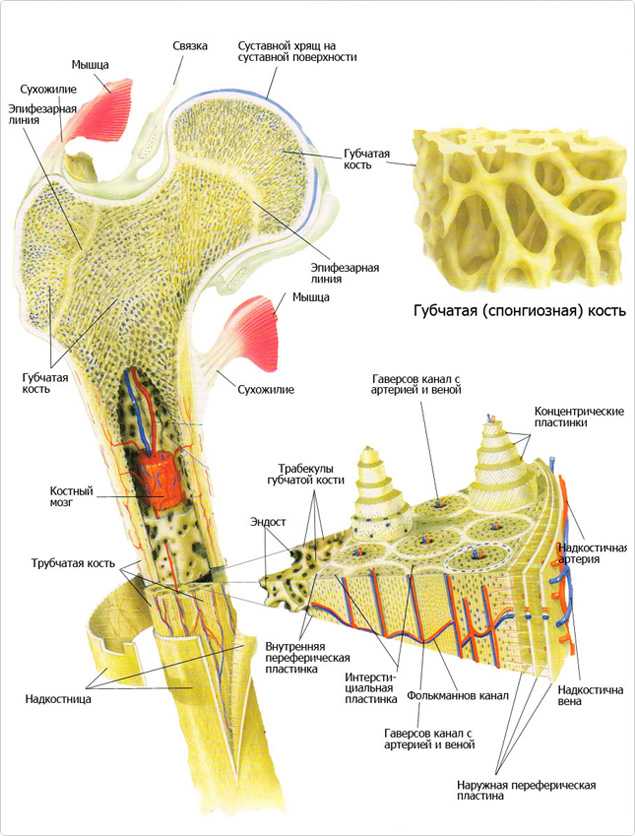

Кость состоит из костного вещества, костного мозга и надкостницы, а также имеет разветвленную сеть кровеносных сосудов и нервов, как показано на рисунке. Длинная бедренная кость состоит из диафиза и двух выпуклых эпифизарных концов. Поверхность каждого эпифизарного конца покрыта хрящом и образует гладкую суставную поверхность. Коэффициент трения в пространстве между хрящами в месте соединения сустава очень мал, он может быть ниже 0.0026. Это самый низкий известный показатель силы трения между твердыми телами, что позволяет хрящу и соседним костным тканям создать высокоэффективный сустав. Эпифизарная пластинка образована из кальцинированного хряща, соединенного с хрящом. Диафиз представляет собой полую кость, стенки которой образованы из плотной кости, которая является довольно толстой по всей ее длине и постепенно утончающейся к краям.

Костный мозг заполняет костномозговую полость и губчатую кость. У плода и у детей в костномозговой полости находится красный костный мозг, это важный орган кроветворения в человеческом организме. В зрелом возрасте мозг в костномозговой полости постепенно замещается жирами и образуется желтый костный мозг, который утрачивает способность к кроветворению, но в костном мозге по-прежнему имеется красный костный мозг, выполняющий эту функцию.

Надкостница представляет собой уплотненную соединительную ткань, тесно прилегающую к поверхности кости. Она содержит кровеносные сосуды и нервы, выполняющие питательную функцию. Внутри надкостницы находится большое количество остеобласта, обладающего высокой активностью, который в период роста и развития человека способен создавать кость и постепенно делать ее толще. Когда кость повреждается, остеобласт, находящийся в состоянии покоя внутри надкостницы, начинает активизироваться и превращается в костные клетки, что имеет важное значение для регенерации и восстановления кости.

Микроструктура кости

Костное вещество в диафизе большей частью представляет собой плотную кость, и лишь возле костномозговой полости имеется небольшое количество губчатой кости. В зависимости от расположения костных пластинок, плотная кость делится на три зоны, как показано на рисунке: кольцевидные пластинки, гаверсовы (Haversion) костные пластинки и межкостные пластинки.

Кольцевидные пластинки представляют собой пластинки, расположенные по окружности на внутренней и внешней стороне диафиза, и они подразделяются на внешние и внутренние кольцевидные пластинки. Внешние кольцевидные пластинки имеют от нескольких до более десятка слоев, они располагаются стройными рядами на внешней стороне диафиза, их поверхность покрыта надкостницей. Мелкие кровеносные сосуды в надкостнице пронизывают внешние кольцевидные пластинки и проникают вглубь костного вещества. Каналы для кровеносных сосудов, проходящие через внешние кольцевидные пластинки, называются фолькмановскими каналами (Volkmann’s Canal). Внутренние кольцевидные пластинки располагаются на поверхности костномозговой полости диафиза, они имеют небольшое количество слоев. Внутренние кольцевидные пластинки покрыты внутренней надкостницей, и через эти пластинки также проходят фолькмановские каналы, соединяющие мелкие кровеносные сосуды с сосудами костного мозга. Костные пластинки, концентрично расположенные между внутренними и внешними кольцевидными пластинками, называются гаверсовыми пластинками. Они имеют от нескольких до более десятка слоев, расположенных параллельно оси кости. В гаверсовых пластинках имеется один продольный маленький канал, называемый гаверсовым каналом, в котором находятся кровеносные сосуды, а также нервы и небольшое количество рыхлой соединительной ткани. Гаверсовы пластинки и гаверсовы каналы образуют гаверсову систему. Вследствие того, что в диафизе имеется большое число гаверсовых систем, эти системы называются остеонами (Osteon). Остеоны имеют цилиндрическую форму, их поверхность покрыта слоем цементина, в котором содержится большое количество неорганических составных частей кости, костного коллагенового волокна и крайне незначительное количество костного матрикса.

Межкостные пластинки представляют собой пластинки неправильной формы, расположенные между остеонами, в них нет гаверсовых каналов и кровеносных сосудов, они состоят из остаточных гаверсовых пластинок.

Внутрикостное кровообращение

В кости имеется система кровообращения, например, на рисунке показа модель кровообращения в плотной длинной кости. В диафизе есть главная питающая артерия и вены. В надкостнице нижней части кости имеется маленькое отверстие, через которое внутрь кости проходит питающая артерия. В костном мозге эта артерия разделяется на верхнюю и нижнюю ветви, каждая из которых в дальнейшем расходится на множество ответвлений, образующих на конечном участке капилляры, питающие ткани мозга и снабжающие питательными веществами плотную кость.

Кровеносные сосуды в конечной части эпифиза соединяются с питающей артерией, входящей в костномозговую полость эпифиза. Кровь в сосудах надкостницы поступает из нее наружу, средняя часть эпифиза в основном снабжается кровью из питающей артерии и лишь небольшое количество крови поступает в эпифиз из сосудов надкостницы. Если питающая артерия повреждается или перерезается при операции, то, возможно, что снабжение кровью эпифиза будет заменяться на питание из надкостницы, поскольку эти кровеносные сосуды взаимно связываются друг с другом при развитии плода.

Кровеносные сосуды в эпифизе проходят в него из боковых частей эпифизарной пластинки, развиваясь, превращаются в эпифизарные артерии, снабжающие кровью мозг эпифиза. Есть также большое количество ответвлений, снабжающих кровью хрящи вокруг эпифиза и его боковые части.

Верхняя часть кости представляет собой суставный хрящ, под которым находится эпифизарная артерия, а еще ниже ростовой хрящ, после чего имеются три вида кости: внутрихрящевая кость, костные пластинки и надкостница. Направление кровотока в этих трех видах кости неодинаково: во внутрихрящевой кости движение крови происходит вверх и наружу, в средней части диафиза сосуды имеют поперечное направление, а в нижней части диафиза сосуды направлены вниз и наружу. Поэтому кровеносные сосуды во всей плотной кости расположены в форме зонтика и расходятся лучеобразно.

Поскольку кровеносные сосуды в кости очень тонкие, и их невозможно наблюдать непосредственно, поэтому изучение динамики кровотока в них довольно затруднительно. В настоящее время с помощью радиоизотопов, внедряемых в кровеносные сосуды кости, судя по количеству их остатков и количеству выделяемого ими тепла в сопоставлении с пропорцией кровотока, можно измерить распределение температур в кости, чтобы определить состояние кровообращения.

В процессе лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов безоперационным методом в головке бедренной кости создается внутренняя электрохимическая среда, которая способствует восстановлению нарушенной микроциркуляции и активному удалению продуктов обмена разрушенных заболеванием тканей, стимулирует деление и дифференциацию костных клеток, постепенно замещающих дефект кости.