Что придает крови вязкость

Кровь

Внутренняя среда организма. Обмен веществ между организмом и внешней средой заключается в поступлении в организм кислорода и питательных веществ и последующем выделении из него образующихся продуктов жизнедеятельности. Питательные вещества поступают в организм через органы пищеварения, а продукты распада выводятся из него через органы выделения. Связь между этими органами и клетками тела осуществляется через внутреннюю среду организма, которая состоит из крови, тканевой жидкости и лимфы.

Белки плазмы регулируют распределение воды между кровью и тканевой жидкостью, придают вязкость крови, играют роль в водном обмене. Некоторые из них ведут себя как антитела, обезвреживающие ядовитые выделения болезнетворных микроорганизмов.

Белок фибриноген играет важную роль в свертывании крови. Плазма, лишенная фибриногена, называется сывороткой.

Функции крови

2. Дыхательная функция. Эта функция заключается в связывании и переносе кислорода и углекислого газа.

3. Трофическая (питательная) функция. Кровь обеспечивает все клетки организма питательными веществами: глюкозой, аминокислотами, жирами, витаминами, минеральными веществами, водой.

4. Экскреторная функция. Кровь уносит из тканей конечные продукты метаболизма: мочевину, мочевую кислоту и другие вещества, удаляемые из организма органами выделение.

5. Терморегуляторная функция. Кровь охлаждает внутренние органы и переносит тепло к органам теплоотдачи.

6. Поддержание постоянства внутренней среды. Кровь поддерживает стабильность ряда констант организма.

7. Обеспечение водно-солевого обмена. Кровь обеспечивает водно-солевой обмен между кровью и тканями. В артериальной части капилляров жидкость и соли поступают в ткани, а в венозной части капилляра возвращаются в кровь.

8. Защитная функция. Кровь выполняет защитную функцию, являясь важнейшим фактором иммунитета, или защиты организма от живых тел и генетически чуждых веществ.

9. Гуморальная регуляция. Благодаря своей транспортной функции кровь обеспечивает химическое взаимодействие между всеми частями организма, т.е. гуморальную регуляцию. Кровь переносит гормоны и другие физиологически активные вещества.

Состав и количество крови

Общее количество крови в организме взрослого человека в норме составляет 6-8 % массы тела, т.е. примерно 4,5-6 л.

Объем циркулирующей крови относительно постоянен, несмотря на непрерывное всасывание воды из желудка и кишечника. Это объясняется строгим балансом между поступлением и выделением воды из организма.

Вязкость крови

Состав плазмы крови

Общее количество белка в плазме крови человека составляет 7-8 %. Остальная часть плотного остатка плазмы приходится на долю других органических соединений и минеральных солей.

Содержание органических и неорганических веществ плазмы крови за счет деятельности различных регулирующих систем организма поддерживается на относительно постоянном уровне.

Эритроциты

Гемоглобин

Гемоглобин является основной составной частью эритроцитов и обеспечивает дыхательную функцию крови, являясь дыхательным пигментом. Он находится внутри эритроцитов, а не в плазме крови, что обеспечивает уменьшение вязкости крови и предупреждает потерю организмом гемоглобина вследствие его фильтрации в почках и выделения с мочой.

По химической структуре гемоглобин состоит из 1 молекулы белка глобина и 4 молекул железосодержащего соединения гема. Атом железа гема способен присоединять и отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа не изменяется, т. е. оно остается двухвалентным.

В крови здоровых мужчин содержится в среднем 14,5% гемоглобина (145 г/л). Эта величина может колебаться в пределах от 13 до 16 (130-160 г/л). В крови здоровых женщин содержится в среднем 13 г гемоглобина (130 г/л). Эта величина может колебаться в пределах от 12 до 14.

Гемоглобин синтезируется клетками костного мозга. При разрушении эритроцитов после отщепления гема гемоглобин превращается в желчный пигмент биллирубин, который с желчью поступает в кишечник и после превращений выводится с калом.

Соединение гемоглобина с газами

В норме гемоглобин содержится в виде 2-х физиологических соединений.

Гемолиз

Гемолизом называют разрушение оболочки эритроцитов, сопровождающееся выходом из них гемоглобина в плазму крови, которая окрашивается при этом в красный цвет и становится прозрачной.

В естественных условиях в ряде случаев может наблюдаться так называемый биологический гемолиз, развивающийся при переливании несовместимой крови, при укусах некоторых змей, под влиянием иммунных гемолизинов и т. п.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Лейкоциты

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, играют важную роль в защите организма от микробов, вирусов, от патогенных простейших, любых чужеродных веществ, т. е. они обеспечивают иммунитет.

Нейтрофилы

В крови циркулирует не более 1 % имеющихся в организме нейтрофилов. Основная их часть сосредоточена в тканях. Наряду с этим в костном мозге имеется резерв, превосходящий число циркулирующих нейтрофилов в 50 раз. Выброс их в кровь происходит по первому требованию организма.

Эозинофилы

Эозинофилы составляют 1-5% всех лейкоцитов. Зернистость в их цитоплазме окрашивается кислыми красками (эозином и др.), что и определило их название. Эозинофилы обладают фагоцитарной способностью, но из-за малого количества в крови их роль в этом процессе невелика. Основная функция эозинофилов заключается в обезвреживании и разрушении токсинов белкового происхождения, чужеродных белков, комплексов антиген-антитело.

Базофилы

Базофилы (0-1% всех лейкоцитов) представляют самую малочисленную группу гранулоцитов. Их крупная зернистость окрашивается основными красками, за что они и получили свое название. Функции базофилов обусловлены наличием в них биологически активных веществ. Они, как и тучные клетки соединительной ткани, продуцируют гистамин и гепарин, поэтому эти клетки объединены в группу гепариноцитов. Количество базофилов нарастает во время регенеративной (заключительной) фазы острого воспаления и немного увеличивается при хроническом воспалении. Гепарин базофилов препятствует свертыванию крови в очаге воспаления, а гистамин расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению.

Моноцины

Лимфоциты

Все лимфоциты делят на 3 группы: Т-лимфоциты (тимусзависимые), В-лимфоциты (бурсазависимые) и нулевые.

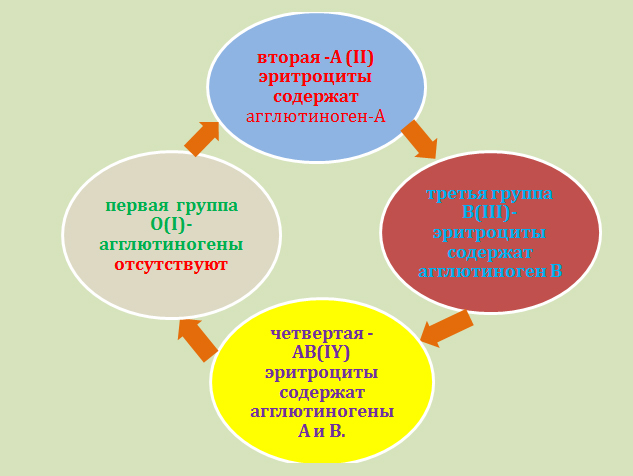

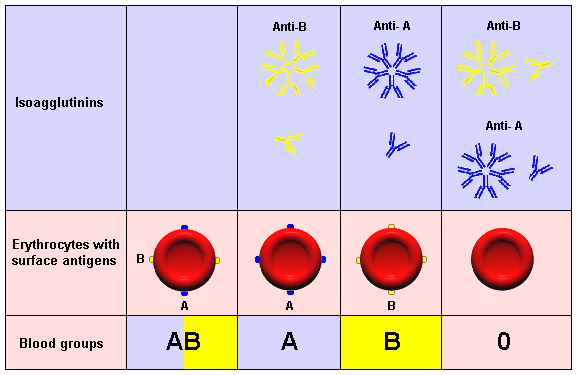

Группы крови

| Группа | Агглютиноген в эритроцитах | Агглютинин в плазме крови или сыворотке |

| 1(0) | Нет | б и а |

| II (А) | А | б |

| III (В) | В | а |

| IV (АВ) | АВ | Нет |

Если этот фактор попадает в организм людей, у которых он отсутствует, то в их крови появляются приобретенные агглютинины к резус-фактору. При повторном попадании резус-фактора в кровь резус отрицательных людей, если концентрация приобретенных агглютининов достаточно высока, происходит реакция агглютинации с последующим гемолизом эритроцитов. Резус-фактор учитывают при переливании крови у резус-отрицательных мужчин и женщин. Им нельзя переливать резус-положительную кровь, т.е. кровь, эритроциты которой содержат этот фактор.

Резус-фактор учитывают и при беременности. У резус-отрицательной матери ребенок может унаследовать резус-фактор отца, если отец резусположительный. В период беременности резус-положительный ребенок будет вызывать появление соответствующих агглютининов в крови матери. Их появление и концентрацию можно определить лабораторными анализами еще до рождения ребенка. Однако, как правило, выработка агглютининов к резус-фактору при первой беременности протекает достаточно медленно и к концу беременности их концентрация в крови редко достигает опасных величин, способных вызвать агглютинацию эритроцитов ребенка. Поэтому первая беременность может закончиться благополучно. Но раз появившись, агглютинины могут долго сохраняться в плазме крови, что делает намного опасней новую встречу резус-отрицательного человека с резус-фактором.

Противосвертывающая система крови

Кроветворение

Главным органом кроветворения, в котором развиваются зритроциты, гранулоциты и тромбоциты, является костный мозг. Лимфоциты образуются в лимфатических узлах и селезенке.

Эритропоэз

Разрушение отживших эритроцитов происходит непрерывно путем их гемолиза в клетках ретикуло-эндотелиальмой системы, в первую очередь в печени и селезенке.

Лейкопоэз и тромбоцитопоэз

Образование и разрушение лейкоцитов и тромбоцитов так же, как и эритроцитов, происходит непрерывно, причем срок жизни различных видов лейкоцитов, циркулирующих в крови, составляет от нескольких часов до 2-3 суток.

Условия, необходимые для лейкопоэза и тромбоцитопоэза, изучены гораздо хуже, чем для эритропоэза.

Регуляция кроветворения

Количество образующихся эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов соответствует количеству разрушающихся клеток, так что общее их число остается постоянным. Органы системы крови (костный мозг, селезенка, печень, лимфатические узлы) содержат большое количество рецепторов, раздражение которых вызывает различные физиологические реакции. Таким образом, имеется двусторонняя связь этих органов с нервной системой: они получают сигналы из центральной нервной системы (которые регулируют их состояние) и в свою очередь являются источником рефлексов, изменяющих состояние их самих и организма в целом.

Регуляция эритропоэза

Регуляция выработки эритропоэтинов, а значит, и количества эритроцитов в крови осуществляется с помощью механизмов обратной связи. Гипоксия стимулирует выработку зритропоэтинов в почках (возможно, и в других тканях). Они, воздействуя на костный мозг, стимулируют эритропоэз. Увеличение числа эритроцитов улучшает транспортировку кислорода и тем самым уменьшает состояние гипоксии, что, в свою очередь, тормозит выработку эритропоэтинов.

В стимуляции зритропоэза определенную роль играет нервная система. При раздражении нервов, идущих к костному мозгу, увеличивается содержание эритроцитов в крови.

Регуляция лейкопоэза

Продукция лейкоцитов стимулируется лейкопоэтинами, появляющимися после быстрого удаления из крови большого количества лейкоцитов. Химическая природа и место образования в организме лейкопоэтинов еще не изучены.

В стимуляции лейкопоэза большую роль играет нервная система. Раздражение симпатических нервов вызывает увеличение нейтрофильных лейкоцитов в крови. Длительное раздражение блуждающего нерва вызывает перераспределение лейкоцитов в крови: их содержание нарастает в крови мезентериальных сосудов и убывает в крови периферических сосудов; раздражение и эмоциональное возбуждение увеличивают количество лейкоцитов в крови. После еды увеличивается содержание лейкоцитов в крови, циркулирующей в сосудах. В этих условиях, а также при мышечной работе и болевых раздражениях в кровь поступают лейкоциты, находящиеся в селезенке и синусах костного мозга.

Регуляция тромбоцитопоэза

Установлено также, что продукция тромбоцитов стимулируется тромбоцитопоэтинами. Они появляются в крови после кровотечения. В результате их действия через несколько часов после значительной острой кровопотери число кровяных пластинок может увеличиться вдвое. Тромбоцитопоэтины обнаружены в плазме крови здоровых людей и при отсутствии кровопотери. Химическая природа и место образования в организме тромбоцитопоэтинов еще не изучены.

Кровь – внутренняя среда организма

Кровь – внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью.

Состоит из плазмы и клеток (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %.

Плазма крови – жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества (белки и другие соединения). Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Эритроциты (красные кровяные тельца) – самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок – гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов – транспорт газов, в первую очередь – кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Функции крови в организме

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции, такие как:

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус фактор».

Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группу крови его родителей.

Что придает крови вязкость

За последние годы важное значение в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистой патологии уделяется эндотелиальным факторам и микроциркуляции [1–4].

Реализация патологического воздействия тесно связана с текучими или реологическими свойствами крови, в частности с ее вязкостью, под которой в физическом плане понимают величину внутреннего трения, проявляющуюся при перемещении одного слоя крови относительно другого. Кровь представляет собой концентрированную суспензию форменных элементов в дисперсной среде белков и других составных частей плазмы [5]. Соответственно, ВК изменяется в зависимости от силы внутреннего трения на единицу поверхности – напряжения сдвига, и градиента скорости – скорости сдвига. Данное свойство отличает кровь от жидкостей с постоянной вязкостью, которые соответствуют закону Ньютона (1687), и дало основание называть ее «неньютоновской жидкостью» [6].

К основным гемореологическим параметрам можно отнести ВК, количественные характеристики форменных элементов крови – гематокрит, количество эритроцитов, тромбоцитов, форма и деформируемость эритроцитов, характеристики межклеточного взаимодействия: агрегация эритроцитов и тромбоцитов, плазменные факторы: содержание в крови альбумина, фибриногена, холестерина и липидов, а также состояние системы свертывания крови [5, 7].

Появляется все больше доказательств того, что ВК и ее основные детерминанты связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых событий. Так, в проспективном исследовании Edinburgh Artery Study, включившем 1592 мужчин и женщин в возрасте 55–74 лет на протяжении 5 лет наблюдения, скорректированные по возрасту и полу средние уровни вязкости крови и плазмы, гематокрита и фибриногена были достоверно выше у лиц, переживших неблагоприятные события (инфаркты, инсульты), чем у тех, у кого их не было [8].

В популяционном исследовании PIVUS, в котором участвовали 1016 пожилых лиц, установлено, что вязкость цельной крови и деформируемость эритроцитов связаны с эндотелий-зависимой вазодилатацией и коронарным риском [9]. В проспективном исследовании 3217 лиц в возрасте 60–79 лет на протяжении 7 лет было установлено, что вязкость плазмы, так же как воспалительные маркеры и показатели гемостаза, была связана со значимым повышением риска развития инфаркта миокарда/смерти от ишемической болезни сердца [10].

Современные возможности лабораторных исследований реологических свойств крови

Понимание состояний реологических свойств крови является важным компонентом оценки микроциркуляции пациента и является непростой задачей для врача, даже в современных условиях. Действительно, особенности реологического поведения крови человека обуславливают состояния его обмена на уровне микроциркуляции. Одним из наиболее важных и широко применяемых методов оценки является измерение вязкости цельной крови методом ротационной вискозиметрии, позволяющей получить кривую вязкости крови применительно практически ко всем участкам сосудистого русла. Наиболее широко для этих целей применяются ротационные вискозиметры, создающие скорости сдвига в диапазонах от менее 1 обратной секунды до тысяч обратных секунд, перекрывая таким образом, весь профиль скоростей движения крови в сосудистом русле.

В настоящее время для исследований крови человека наибольшее распространение получили зарубежные ротационные вискозиметры таких фирм, например, как “Contraves” (Швейцария). Эти приборы представляют собой классические ротационные вискозиметры с различными измерительными системами, такими как цилиндр-цилиндр, пластина-пластина, конус-пластина и др. Приборы этих фирм отличает высокая технология, позволяющая измерять вязкостные характеристики маленького объема образца крови в очень широком диапазоне скоростей сдвига. Имеющиеся дополнительные возможности позволяют оценить и вязко-пластические свойства биологических образцов, например, таких как синовиальная жидкость.

Однако высокие пользовательские характеристики этих приборов сопровождаются весьма высокой стоимостью (40-50 тысяч долларов США), что практически делает их недоступными для использования в нашей стране.

Ротационные вискозиметры отечественного производства до недавнего времени были представлены ротационным вискозиметром АКР-2. Однако в настоящее время его прозводство прекращено.

Несмотря на высокую клиническую востребованность исследований вязкости крови, необходимо отметить, что показатель вязкости цельной крови, представляет собой интегральную величину, определяемую:

· концентрацией эритроцитов (гематокритом);

Последние два обстоятельства являются основными, определяющими так называемое «неньютоновское» поведение крови в потоке, характеризуемое ее различной вязкостью при разных скоростях кровотока (Рис. 1).

Понятно, что наибольший клинический интерес могут представлять эти два показателя реологического поведения крови: агрегация и деформируемость эритроцитов.

Агрегация эритроцитов (АЭ)

В настоящее время в соответствии с рядом рекомендаций (1, 2) предлагается несколько методов исследования агрегации эритроцитов: измерение скорости седиментации эритроцитов (СОЭ), измерение светопропускания или светоотражения суспензии эритроцитов до и после ее интенсивного перемешивания (силлектометрия), микроскопическая оценка агрегатов эритроцитов, метод определения коэффициента отношений вязкости крови при низкой и высокой скорости сдвига, ультразвуковая оценка агрегации эритроцитов.

Все эти методики имеют ту или иную степень распространения и эффективности. В настоящее время большинство исследователей оценивает метод силлектометрии как наиболее адекватный метод оценки агрегации эритроцитов (АЭ).

Одним из наиболее современных приборов, позволящих оценить АЭ методом силлектометрии, является анализатор Rheoscan A производства фирмы Rheomeditech (Ю. Корея) (Рис. 2).

Данный прибор позволяет использовать 8 мкл стабилизированной цельной крови и в течении 10 сек рассчитывает основные показатели АЭ: максимальную агрегацию (МА) и время достижения 50% максимальной агрегации Тмакс (Рис. 3).

Наряду с подобным методом исследования АЭ, в приборе Rheoscan AND 300 реализован оригинальный метод исследования АЭ, основанный на измерении минимального напряжения сдвига, необходимого для дезагрегации эритроцитов и достижения диспергированного состояния пробы крови, т. е. предельного напряжения сдвига (Рис. 4). Важной особенностью данного показателя является его независимость от концентрации клеток в пробе крови.

Ряд исследований последних лет показывает хорошую эффективность оценки АЭ с использованием приборов Rheoscan A при септических состояниях, диабете и его осложнениях, коронарном синдроме и пр. (3, 4, 5, 6).

Деформируемость эритроцитов (ДЭ)

Исследованиями, проведенными в последние десятилетия, показано, что важнейшим свойством эритроцитов, обусловливающим их способность выполнять транспортные функции в системе сосудов микроциркуляции, является их деформируемость (7, 8). Она зависит от функциональной геометрии клетки, ее мембранной вязкоэластичности и цитоплазматической вязкости (9).

Вместе с тем, вязкость внутреннего содержимого эритроцитов вносит существенный вклад в деформируемость клетки только при высоких концентрациях гемоглобина, > 50 г/дл, тогда как при его нормальных концентрациях деформация эритроцитов в основном связана с эластичностью мембраны клетки (10).

Одним из наиболее ранних методов оценки ДЭ является метод фильтрации, основанный на измерении времени фильтрации образца крови через калиброванный поликарбонатный фильтр с размерами пор 3-5 мкм (11). Метод микропипеточной аспирации основан на оценке отрицательного давления, необходимого для всасывания в микропипетку части или всего эритроцита (11).

Значительное распространение в настоящее время получил метод лазерной эллипсометрии или эктацитометрии. Данный метод предполагает математическую оценку дифракционного изображения эритроцита при воздействии на него высоких скоростей сдвига в измерительной камере ротационного вискозиметра или при прохождении пробы крови через калиброванный капилляр (Рис. 5). Основным показателем данного исследования является так называемый «индекс эластичности», рассчитываемый прибором на основании изменения геометрических размеров изображения эритроцита.

Измерения ДЭ с использованием Rheоscan AND 300 производится в специальном одноразовом картридже. Для исследования в автоматическом режиме необходимо 3 мкл кровии и 5 с времени, что позволяет говорить о приборе как о РОС анализаторе. В настоящее время с использованием этого прибора проведены исследования больных гематологическими заболеваниями, диабетом, онкологическими заболеваниями, диабетической офтальмо и нефропатиями и пр.

Линейку приборов для исследования микрореологических свойств крови производства фирмы Rheomeditech (Ю. Корея) на рынке России представляет ООО «ТПО МедиоЛаб».

А. Б. Косырев,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии РМАПО М3 РФ

Литература:

1. R. M. Bauersachs, R. B. Wenby and H. J. Meiselman, Determination of specific red blood cell aggregation indices via an automatedsystem, Clin. Hemorheol. 9 (1989), 1-25.

2. G. Barshtein, D. Wajnblum and S. Yedgar, Kinetics of linear rouleaux formation studied by visual monitoring of red cell dynamic organization, Biophys. J. 78 (2000), 2470-2474.

3. Sakr Y, Dubois MJ, De Backer D, et al: Persistentmicrocirculatory alterations are associated with organ failure and death in patientswith septic shock. Crit Care Med 2004;32:1825-1831

4. A. Vaya, J. Iborra, C. Falco, I. Moreno, P. Bolufer, F. Ferrando, M.L. Perez and A. Justo, Rheological behaviour of red blood cells in beta and deltabeta thalassemia trait., Clin. Hemorheol. Microcirc. 28 (2003), 71-78.

5. Le Devehat C, Boisseau M, Vimeux M, et al. Hemorheologicalfactors in the pathophysiology of venous diseases. ClinHemorheol9: 861-870, 1989.

6. Kesmarky G, Toth K, Habon L, et al. Hemo- rheological parametersin coronary artery disease. ClinHemorheolMicrocirc 18: 245-251, 1998.

8. Chierego M, Verdant C, De Backer D: Microcirculatory alterations in critically ill patients. Minerva Anestesiol 2006; 72:199-205.

11. O. K. Baskurt et al. New guidelines for hemo- rheological laboratory techniques.

Косырев А.Б., ООО «ТПО» Медио Лаб» / Современная лабораторная диагностика // Отраслевые справочники, №1 (24) ’18.