Что придает стихотворению метафора

Примеры метафоры в стихах

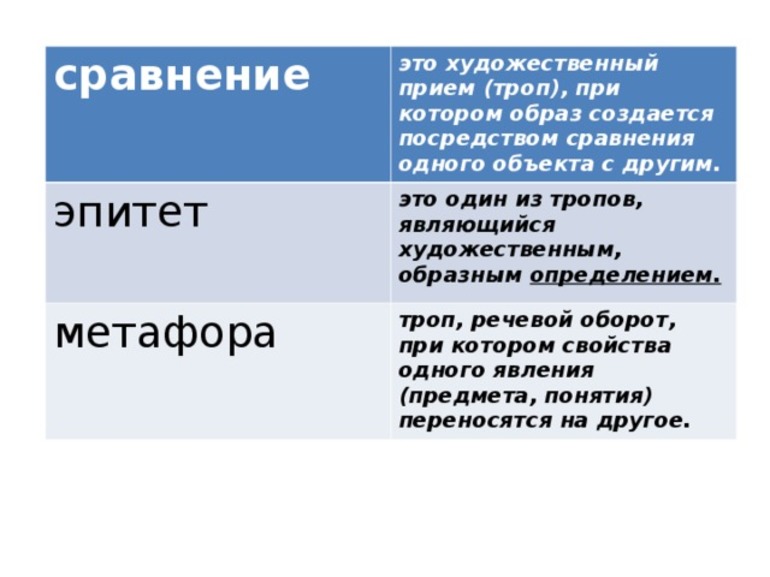

Метафора (от греч. metaphorá – «перенос») – одно из средств художественной выразительности. Ее суть – переложение свойств одного предмета на другой на основании сходства этих свойств.

Метафора, являясь иносказанием, близка к сравнению, и зачастую метафоры действительно можно «переделать» в сравнения. Однако, в отличие от сравнения, метафоре характерны больший лаконизм и некая недосказанность. Такое умолчание помогает метафоре выполнять в тексте роль «активатора» читательского восприятия.

Метафора рождает единый и запоминающийся образ, размывая границы между используемыми понятиями. Все эти качества помогают метафоре наиболее ярко проявлять себя в поэзии, где объем произведения относительно мал и требует максимальной концентрации для выражения своей главной идеи.

В этой статье мы рассмотрим ряд примеров использования метафоры в стихах разных поэтов, а также разберемся, зачем метафора используется в поэзии.

Примеры метафоры в стихах русских поэтов XIX века

Лирике пушкинской эпохи свойственны размышления на темы жизни, смерти, любви, творчества и природы. Обратившись к метафорам, можно увидеть, что жизнь, например, отражена в образе дороги, странствия. Также проводятся параллели течения жизни с явлениями природы: расцвет и увядание, весна и заря, осень и закат, возникновение гроз и бурь.

Так водит нас судьба вдоль жизненных путей,

В невольном странствии не ведаем мы сами –

Куда лежит наш путь и что вдали нас ждет…

И, может быть, на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной…

Любовь представлена метафорами «огонь», «пламень»:

Он тает сердцем, он горит»

Природа тесно связана с представлениями о небе – «бездна», «океан»:

В воздушной бездне голубой

Без руля и без ветрил,

Тихо плавают в тумане

Хоры стройные светил

Кроме того, природа зачастую персонифицируется, вероятно, отсылая к мифологическому образу богини Флоры:

Сквозь сон встречает утро года…

Пушкин также широко использовал метафоры для раскрытия психологического состояния своих героев:

Он охладительное слово

В устах старался удержать…

Того раскаянье грызёт…

В основе метафор у Фета лежит восприятие явлений как чего-то звучащего, музыкального: «излучистый припев реки», «звездный хор», «слышу, как сердце цветет».

Метафоры Тютчева строятся на сопоставлении природы (внешнего) и состояния души (внутреннего):

И прячется под твердым льдом,

И гаснет цвет, и звук немеет

В оцепененье ледяном, –

Лишь жизнь бессмертную ключа

Сковать всесильный хлад не может:

Она все льется – и, журча,

Молчанье мертвое тревожит.

В стихотворении проводится параллель между замерзшим источником и душой человека, которая, подобно потоку, «убита хладом бытия».

Примеры метафоры в стихах русских поэтов XX века

Метафоры в поэзии XX века звучат несколько иначе. Необычностью метафор отличается поэзия Маяковского. Связано это в первую очередь с эпохой, в которую создавались его стихи – время потрясений и культурного сдвига в искусстве, поиск обновленного поэтического языка.

Многие из его метафор основаны на визуальных образах: «розы столиц в лепестках площадей». Во вступлении к поэме «Во весь голос» поэзия уподобляется строю войск:

Стихи стоят свинцово-тяжело,

готовые и к смерти, и к бессмертной славе

Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло

нацеленных зияющих заглавий.

Военные, кровавые, навеянные революцией метафоры – отличительная особенность стихов Маяковского: «баррикады сердец и душ», «окровавленный сердца лоскут». Также Маяковским используется прием одушевления неживого, в частности – города и городских улиц:

Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,

над самым ухом взрывая гудки.

Городские, урбанистические пейзажи становятся более живыми, чем люди, их населяющие:

По мостовой

моей души изъезженной

шаги помешанных

вьют жестких фраз пяты…

У современника Маяковского – Есенина – напротив, метафоры совсем другие, образы тесно связаны с природой, крестьянской жизнью: «снег черемухи», «красные крылья заката», «мельница – бревенчатая птица», «дремлют в тумане плетни».

Метафору в поэтическом творчестве Цветаевой можно определить как одну из главных особенностей ее стихов. Природа у Цветаевой воплощает живительную силу: «беседую с ветром», «ветра поцелуи», «зоркая ночь», «лес – моя колыбель».

Метафоричность – базовый эстетический принцип раннего творчества Пастернака. Его поэтические образы строятся на приеме метафорического оживления:

Через заборы на мускулах,

Возятся в вязах, падают,

Не удержавшись с деревьев,

Вскакивают: за оградою

Север злодейств сереет.

Примеры метафоры в стихах зарубежных поэтов

Среди признанных классиков мастером использования метафор был Шекспир. В его сонетах это – мощное стилистическое средство. Метафоры нередко являются основой его художественных образов. С их помощью происходит переосмысление реальности, раскрывается скрытый смысл вещей.

Так, сонет 18 целиком представляет расширенную аналогию между возлюбленной лирического героя и ясностью летнего дня:

Сравню ли с летним днем твои черты?

Но ты милей, умеренней и краше.

Ломает буря майские цветы,

И так недолговечно лето наше!

В сонете 146 так говорится о душе человека:

Во мне ты видишь тот вечерний час,

Когда поблек на западе закат

И купол неба, отнятый у нас,

Подобьем смерти – сумраком объят.

Поэт-романтик Джон Китс сравнивает процесс написания стихов с посевом и жатвой зерна:

Порою мысль покинуть мир страшна,

Не сжав пером раздумий зрелых зёрна,

И не засыпав книги дополна,

Как гумна, щедрой жатвой стихотворной

А вот как надежда уподобляется птичьему пению в стихотворении американской поэтессы Эмили Дикинсон:

Пернатая надежда

В душе свивает кров –

Звучит без края и конца

Мотив ее без слов.

Поль Верлен, французский символист, в своем стихотворении «Тоска» проводит аналогию жизни лирического героя, отданной на волю случая, с брошенным в море судном:

Моя душа скользит по воле бурных волн…

Зачем метафора используется в поэзии?

В литературе использование метафор всегда подчинено определенному намерению. Ниже мы рассмотрим 10 функций метафоры в поэзии. Однако, похожим образом это средство художественной выразительности может использоваться и в других типах литературы.

Смысл, заключенный в метафоре, рождает неочевидную связь между двумя объектами, порой различными по своей сути. Тем самым читателю дается возможность по-иному взглянуть на поднятую тему, увидеть сходство между двумя явлениями.

Метафоры, встречающиеся в поэзии, иногда абсурдны и даже могут шокировать. Но это помогает читателю лучше запомнить тот образ, который хотел донести автор.

Метафора просто-напросто – это прекрасный язык, развивающий навык чтения между строк. Она может сделать стихотворение красивым и изящным, или же забавным; может оживить его.

Данный стилистический прием придает силу поэтическому языку тем, что обращается к читательскому воображению, способствуя лучшему пониманию стихотворения. Метафора делает сложные вопросы более понятными, помогает связать их с чем-то привычным, уже знакомым.

Метафоры апеллируют к чувствам читателя, особенно к зрительному восприятию. Поэтому метафоры делают поэтические образы более яркими, а также рождают новые образы, соединяя между собой разные понятия.

Наличие метафоры в стихотворении создает двусмысленность. Поэт может скрыть истинный смысл своих слов за метафорой. Значения метафор могут быть поняты только определенной аудиторией с определенным бэкграундом. Поэтому значение конкретной метафоры у каждого поэта может быть своим собственным. Читатель же, разгадав задумку автора, получает от стихотворения больше удовольствия.

Метафоры могут подтолкнуть читателя мыслить за пределами буквального смысла стихотворения. Следовательно, использование метафор в поэзии может способствовать появлению дискуссий и критики, а в споре, как известно, рождается истина.

Метафоры используются для более детального погружения в какую-то идею, мысль. Через уподобление предмет сравнения притягивает больше внимания, усиливается его роль в стихотворении.

Поскольку метафоры – это сравнения, один объект начинает символизировать другой или даже несколько. Таким образом, читатель становится соучастником процесса их разгадывания.

Поэт может использовать неочевидные понятия для обозначения переживаний или объектов, при этом не называя их явно, потому что они могут считаться оскорбительными или грубыми. Например, метафоры часто используются при описании эротических переживаний или политической критики.

Роль метафоры в стихотворении может быть различной. Главное в том, что ее «разгадка» призвана помочь читателю лучше понять художественный замысел автора.

Метафора как средство выразительности

Метафора представляет собой скрытое сравнение. Принцип ее применения в русской речи заключается в переносе названия (описания) одного предмета на другое. Опираться при использовании метафор следует на сходства слуховых, зрительных, вкусовых и эмоционально-психологических восприятий. Кроме того, для грамотного применения этого тропа требуется определить внешние и внутренние особенности объекта или явления.

Метафора предполагает сравнение уже известного предмета с каким-либо новым объектом. При этом нужно выявить общие признаки, найти точки соприкосновения. Примеры могут быть следующими:

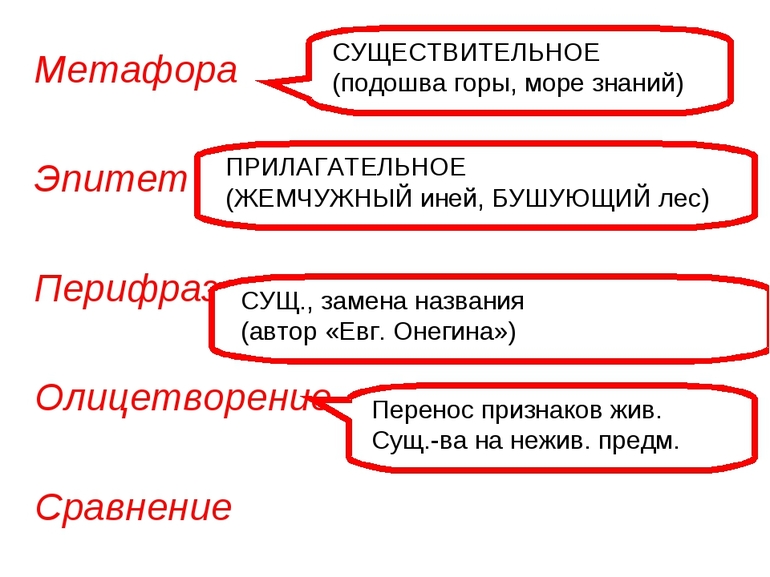

Подобных метафорических выражений в литературе огромное количество. При этом часть речи может быть любой: прилагательное, существительное, наречие.

Таким образом, скрытое сравнение — основной критерий, который позволяет установить отличие эпитета и метафоры. Это первый признак, по которому можно распознать рассматриваемый троп в русском языке.

Понятие эпитета

Эпитет является средством выразительности и представляет собой образное определение какого-либо предмета или явления. Ни одно литературное произведение не обходится без применения этой тропы. Эпитет позволяет придать тексту красочный оттенок. В большинстве случаев троп отвечает на вопрос «какой? (предмет, явление, действие)».

Примерами эпитетов могут служить такие словосочетания, как «золотые руки», «синеющие лужи», «строчечный фронт» и так далее. Применение этого тропа чаще можно встретить в стихотворениях, в том числе известных поэтов, например, А. С. Пушкина:

Повеселись, мой конь ретивый!

Автор, используя средство выразительности, представляет читателю картину, красочность которой получена посредством его эмоционального восприятия. Эпитет в данном случае делает строки более выразительными и наполненными чувствами.

Сравнительные характеристики

Определение рассматриваемых понятий и их основные характеристики позволяют установить, чем отличаются метафоры от эпитетов. Выделяется несколько отличительных признаков:

Кроме того, метафорические конструкции по строению более сложные. Они могут включать в себя непосредственно эпитетные прилагательные либо состоять сразу из нескольких частей речи.

ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ

Метафора как языковая единица, употребляясь в речи, несет свою языковую нагрузку. Следовательно, целесообразно выделить основные функции метафоры, для того чтобы определить ее роль в языке. Харченко В.К. выделяет следующие функции [25, с. 45]:

1) Номинативная функция.

Возможность развития в слове переносных значений создает мощный противовес образованию бесконечного числа новых слов. Метафора выручает словотворчество: без метафоры словотворчество было бы обречено на непрерывное производство все новых и новых слов и отяготило бы человеческую память неимоверным грузом [20, с. 23].

Уникальная роль метафоры в системах номинации связана с тем, что благодаря метафоре восстанавливается равновесие между необъяснимым или почти необъяснимым, простым наименованием и наименованием объяснимым, прозрачным, хрустальным.

Номинативные свойства метафор просвечивают не только в пределах конкретного языка, но и на межъязыковом уровне. Образ может возникать при дословном переводе заимствованного слова и, наоборот, при переводе слов родного языка на другие языки.

Так, например, в латинском языке «автор» (auctor или augeo — «увеличиваю») — это «тот, кто приумножает какую-либо вещь, то есть сообщает ей движение, силу, крепость, опору и устойчивость».

В процессах метафорической номинации многое зависит от национальных традиций, скажем, в такой области, как культура имени. Даруя ребенку имя, в Средней Азии традиционно используют метафорику: Айжан — «веселая луна», Алтынай — «золотая луна», Гульбахор — «весенний цветок». Имя-метафора встречается и в других языках. [7, с. 9]

Например, английское имя Jerry означает «правительница копья».

Номинативные функции ярче изображены на межъязыковом уровне. Образ может при переводе слов. Текстообразующая функция. Она помогает метафоре принять развернутый вид: He likes to sleep in open…( он любит спать на открытом …)

2) Информативная функция.

Первой особенностью информации, передаваемой посредством метафор, является целостность, панорамность образа. Панорамность опирается на зрительную природу образа, заставляет по-новому взглянуть на гностическую сущность конкретной лексики, конкретных слов, которые становятся основой, сырьем, фундаментом любой метафоры. Чтобы метафора состоялась, зародилась, сработала, у человека должен быть щедрый запас слов-обозначений.

3) Мнемоническая функция.

Рассмотрим данную функцию на примерах английских пословиц и поговорок: «People who live in glass houses should not throw stones.»- Дословный перевод: Живущий в стеклянном доме не должен бросать в других камни. Русский аналог: В чужом глазу соринку видим, в своем бревно не замечаем. В данной метафоре, в дословном переводе, дом сравнивается с чем-то хрупки, что несомненно не является привычным в повседневной речи. Однако, подобного рода сравнение поможет легко запомнить пословицу.

«Burning desire is worse than fire. »- Дословный перевод: Жгучее желание хуже огня. Русский аналог: Охота пуще неволи. В данной поговорке, мы так же можем наблюдать мнемоническую функцию в словосочетании «жгучее желание». Также, данная метафора хорошо просматривается и в литературных афоризмах: «Admiration is a daughter of ignorance»- Восторг – дитя невежества. Franklin (Франклин).

4) Текстообразующая функция.

Текстообразующими свойствами метафоры называется ее способность быть мотивированной, развернутой, то есть объясненной и продолженной.

Эффект текстообразования — это следствие таких особенностей метафорической информации, как панорамность образа, большая доля бессознательного в его структуре, плюрализм образных отражений.

5) Жанрообразующая функция.

Жанрообразующими можно назвать такие свойства метафоры, которые участвуют в создании определенного жанра.

Польский исследователь С. Гайда считает, что между жанровостью и стилем существуют непосредственные связи. Действительно, для загадок и пословиц, од и мадригалов, лирических стихотворений и афористических миниатюр метафора почти обязательна. Аристотель называл загадку хорошо составленной метафорой. Ср.: Шуба нова, на подоле дыра (прорубь). Около кола золотая голова (подсолнух) [14, с. 111].

Жанрообязательность метафоры в загадках можно доказывать и на материале детского художественного творчества, загадок, придуманных детьми: Стоят два зеленых берега, а между ними не перебраться (берега реки). Рыжие звери под землей живут, землю ногами бьют (землетрясение).

Приведем для сравнения несколько примеров загадок из английского языка:

1) Clean, but not water,

White, but not snow,

Sweet, but not ice-cream,

Сладок, но не мороженое,

2) Which alphabet is a hot drink?

Какая буква алфавита является горячим напитком?

3) What happens when it rains cats and dogs?

Ответ: (You can step in a poodle.Вы можете наступить на пуделя.)

6) Объяснительная функция.

В учебной и научно-популярной литературе метафоры играют совершенно особую роль, помогая усваивать сложную научную информацию, терминологию. Если вести речь об учебниках, то метафоры в их объяснительной функции значительно шире использовались в учебниках

XIX — начала XX в., нежели в ныне действующих учебниках.

Объяснительная функция метафор дарует нам языковую поддержку при изучении физики, музыки, биологии, астрономии, живописи, при изучении любого ремесла. [10, с. 14]

7) Эмоционально-оценочная функция.

Метафора является великолепным средством воздействия на адресата речи. Новая метафора в тексте сама по себе уже вызывает эмоционально-оценочную реакцию адресата речи.

В новом, неожиданном контексте слово не только приобретает эмоциональную оценку, но подчас меняет свою оценку на противоположную. Так, при метафорическом употреблении слово «раб» может получить едва ли не положительный заряд: «Он знал: все, кто когда-то выжил и победил, кто смог кого-то спасти или спасся сам, все и каждый были, в сущности, счастливыми рабами опыта. Только опыт — знал Жуков — делает человека по-настоящему неуязвимым» [11, с. 31].

8) Конспирирующая функция.

Конспирирующей называется функция метафоры, используемой для засекречивания смысла. Не каждый метафорический шифр дает основание говорить о конспирации смысла. Велика роль метафоры в создании эзопова языка, но в литературном произведении уместнее вести речь о метафорическом кодировании, нежели о конспирации смысла. Разумеется, когда знаешь, что «академия» значит тюрьма, конспиративные свойства метафоры вызывают сомнения, тем более что столь образные и оригинальные метафоры прочно оседают в памяти и не требуют повторных разъяснений.

Приведем пример конспирирующей функции: Она присутствует в тексте в скрытом смысле: the fever of the soul, wasted in the desert (жар души, растраченный в пустыне). В метафоре слова принимают новое значение. Так, например, слово «peach»(персик), обретает значение сладкого, сочного, спелого, если преобразуется в метафору «woman is a peach»(женщина-персик).

Яркие метафоры встречаются в произведениях английских писателей[14]. Например в произведении A. Huxley «Point Counter Point» метафора: «the emotion was always flowing» (эмоция всегда течет) имплицитно выражает эмоциональное состояние персонажа, чье настроение колеблется от любовных чувств к враждебным: «One way or the other, the emotion was always flowing. There were hardly any intervals of comfortably slack water. The tide was always running». Метафоры могут быть отсылкой на какое-либо произведение. Так, например, метафора этого же автора: «funeral baked meats» (запеченное мясо на похороны) в высказывании «Monday’s funeral baked meats did service for Tuesday’s wedding»

Метафору иногда используют как средство комического, как одну из форм языковой игры. Всякий человек в игровом поведении реализует наиболее глубокую, быть может, безусловную свою потребность.

Как форма языковой игры метафора широко употребляется в художественных произведениях.

В фольклоре существовала форма, в которой лидирующей функцией метафор была игровая функция. Мы имеем в виду поговорки — жанр, исследуемый, как правило, вкупе с пословицами и теряющий при таком исследовании специфику своего языка. Если метафора пословиц преимущественно этическая, воспитывающая, то метафора поговорок — игровая, созданная скорее для балагурства, чем для воспитания: Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой. Родня средь дня, а как солнце зайдет— ее и черт не найдет.

Данная метафора часто используется если она выражены поговоркой, пословицей и т.п. Например: grow big but do not be like noodles (расти большой, да не будь лапшой).

10) Ритуальная функция.

Метафора традиционно используется в поздравлениях,

приветствиях, праздничных тостах, а также при выражении соболезнования, сочувствия. Такую ее функцию можно назвать ритуальной.

Развитие ритуальной функции метафор зависит и от национальных традиций. Так, на Востоке были приняты развернутые, пространные поздравления с множеством сравнений, эпитетов, метафор. Этическую сторону подобных приветствий не следует сводить к лести. Это похвала авансом, желание видеть перед собой образец мудрости и честности.

Предложенная классификация функций метафоры во многом условна и схематична. Во-первых, можно спорить о количестве и иерархии функций. Например, не выделять как самостоятельную мнемоническую функцию, конспирирующую рассматривать в рамках кодирующей, эмоционально-оценочную подключать к номинативной. Во-вторых, схематизм классификации обусловлен тем, что в живой жизни языка функции перекрещиваются, сопрягаются, находятся в отношениях не только взаимного дополнения, но и взаимной индукции. [25, с. 19].

При изучении проблемы взаимодействия функций можно идти как от форм различных ипостасей речи, так и от самих функций. Высокая информативность метафоры порождает эвристические свойства. Использование метафоры в ритуальных действиях, выступлениях дает аутосуггестивный эффект. Мнемоническая функция метафоры, облегчая запоминание, влияет и на объяснительные потенции метафор в учебной и научно-популярной литературе. Кодирующие свойства метафоры привели к широкому ее использованию как этического средства, поскольку этический эффект нередко зависит от завуалированности, потаенности этического воздействия.

Вежбицка А. Язык, культура, познание. М., 1996.

Склерявская Г.Н. Метафора в системе языка. С.-П.: Изд.-во Наука, 1993 – 150 с.

Харченко В.К. Функции Метафоры. – Воронеж, 1992

Чудинов А. П. Теория метафорического моделирования на современном этапе развития // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. Екатеринбург, 2000. Т. 5.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, 198 с.

32 средства художественной выразительности

Средства художественной выразительности – это тропы, фигуры речи и другие литературные приемы, используемые поэтами, писателями и драматургами для создания уникальных эффектов в своих произведениях.

В этой статье мы рассмотрим средства художественной выразительности, которые встречаются в прозе, поэзии и драматургии чаще других. Мы дадим определение каждого из терминов вместе с примерами из известных литературных произведений. Также мы рассмотрим контекст, в котором используются эти литературные приемы.

Знание арсенала средств художественной выразительности позволит нам не только глубже проникать в историю и сильнее привязываться к персонажам, но и успешно понимать и анализировать смысл, заложенный авторами.

Зачем нужны средства художественной выразительности?

… жизнь – не лучший, а плохой сценарист,

Чьи недочёты надлежит исправлять.

Во-первых, зная, в каких случаях используются те или иные приемы, легче понять мотивацию автора, его отношение к персонажам, сюжетным поворотам и событиям.

Кроме того, способность идентифицировать литературные приемы может прояснить для читателя общий смысл или цель произведения. Например, роман «Лев, колдунья и платяной шкаф» К. С. Льюиса является религиозной аллегорией. Понимая это, легче разобраться, почему автор использует определенный язык для описания персонажей, и почему некоторые события происходят именно так, как происходят.

Наконец, средства художественной выразительности делают тексты более интересными, увлекательными и литературными, то есть использующими творческую свободу для создания эффектов и впечатлений, невозможных в реальности. Поэтому те, кто считает, что жизнь – лучший драматург, не осознают, сколько тысяч банальных историй ей требуется, чтобы создать сценарий, который даже писатель средней руки придумает с закрытыми глазами с помощью лишь некоторых тропов, даже не касаясь фигур речи. Литература, а тем более, хорошая литература – это весьма сложный и хитроумный мир, где любая деталь, кажущаяся мелочью, может оказаться ключом к пониманию истинного смысла и красоты произведения; так что, читая роман, не зная литературных приемов, вы скорее всего упустите многие смысловые уровни, заложенные в историю.

Главные средства художественной выразительности

Хотя наша статья разбирает больше средств художественной выразительности, чем остальные сайты, мы ни в коем случае не претендуем на полноту списка и предлагаем лишь наиболее часто встречающиеся литературные приемы, которые обязательно нужно знать любому, кто интересуется литературой и филологией. Каждый прием снабжен примером, иллюстрирующим его суть, и если вам в голову придут другие удачные примеры обязательно поделитесь ими в комментариях с указанием того, к каким средствам художественной выразительности они относятся.

Аллегория

Аллегория – использование запоминающегося образа или сюжета для иносказательного выражения универсальной идеи, реальных (исторических) проблем и/или событий. Используется в романах, в баснях.

Например, антиутопия Оруэлла «Скотный двор» – это аллегория событий, предшествовавших русской революции и сталинской эпохе. По сюжету, животные на ферме практикуют анимализм (отсылка к коммунизму). Многие персонажи соответствуют реальным историческим фигурам.

Другой пример: басня Крылова «Стрекоза и муравей», где стрекоза символизирует беспечность и легкомыслие, а муравей – трудолюбие.

Аллюзия

Аллюзия – это намёк или косвенная ссылка на лицо, событие или идею, имеющие место вне рамок основного произведения. Многие аллюзии отсылают к ранее созданным художественным произведениям.

В поэме «Петербургский роман» Бродский обращается к главному герою пушкинского «Евгения Онегина»:

Гоним столетьями гонений,

от смерти всюду в двух шагах,

теперь здороваюсь, Евгений,

с тобой на этих берегах.

Алогизм и парадокс

Алогизм – утверждение, в котором нарушены логические связи. Используется для создания более яркого зрительного образа, нередко – в детской литературе.

Жабы по небу летают,

Рыбы по полю гуляют,

Мыши кошку изловили,

В мышеловку посадили. (К. Чуковский, «Путаница»)

Парадокс – это утверждение нелогичное или противоречащее здравому смыслу на первый взгляд, но по сути оказывающееся истинным или правдоподобным.

В качестве примера можно привести известную фразу из повести Оруэлла «Скотный двор»:

«Все животные равны, но некоторые животные равнее».

Анафора

Анафора – это многократное повторение звука, слова или словосочетания в начале строк или предложений на протяжении всего текста. Используется как в прозе, так и в поэзии. Служит для усиления эмоционального воздействия на читателя.

Пример фонетической анафоры:

Пример лексической анафоры:

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем,

Клянусь позором преступленья

И вечной правды торжеством. (М. Лермонтов, «Демон»)

Анахронизм

Анахронизм возникает, когда автору нужна намеренная ошибка в хронологии или временной шкале. Это может быть персонаж, появляющийся не в тот период времени, когда он на самом деле жил, или технология, используемая до того, как она была изобретена. Анахронизмы часто используются для создания комедийного эффекта.

В сатирическом романе «История одного города» Салтыков-Щедрин для усиления комичности использует путаницу в датах и часто допускаемые летописцем анахронизмы наподобие ссылок на Герцена и Огарева.

Антитеза

Антитеза – противопоставление двух или более различных (обычно противоположных по смыслу) идей, характеров, вещей и т. д. Этот прием помогает четче охарактеризовать объект или идею, сравнивая их между собой.

В начале «Повести о двух городах» Диккенс использует антитезу:

«Это было лучшее из времен, это было худшее из времен, это был век мудрости, это был век глупости, это была эпоха веры, это была эпоха неверия, это было время Света, это было время тьмы, это была весна надежды, это была зима отчаяния…»

Гипербола и гротеск

Гипербола – это намеренное преувеличение, которое не должно восприниматься читателем буквально.

В сто сорок солнц закат пылал… (В. Маяковский)

Гротеск – разновидность гиперболы. Служит для изображения в карикатурном или абсурдном, неправдоподобном ключе каких-либо качеств объекта или идеи. Часто служит для создания комедийного эффекта.

В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле часто прибегает к гротеску при описании непомерных размеров героев:

«Будучи препровождены таким порядком в рот, паломники приложили все усилия, чтобы не попасть под жернова его зубов, и уже начали думать, что их заточили в какое-то глубокое подземелье…»

Инверсия

Под инверсией подразумевается изменение привычного порядка слов в предложении. Нередко используется в поэзии для встраивания фразы в ритмический рисунок.

Сравнится ль что в моих стихах

С нежнейшей матери слезами? (В. Жуковский)

Ирония

Ирония – употребление слова или изображение ситуации в насмешливом ключе, часто – в значении противоположном буквальному. В литературе существуют разные типы иронии:

В «Мертвых душах» Гоголь называет мошенника Чичикова «самым благопристойным человеком».

В «Больших надеждах» Диккенса главный герой Пип считает своей благотворительницей мисс Хэвишем. В этом уверены и читатели. Однако, в итоге выясняется, что благодетель Пипа – беглый каторжник.

В шекспировском «Короле Лире» аудитория знает, что Корделия – настоящая дочь Лира, но сам он этого не ведает.

Примером иронии является вся песня Александра Башлачева «Подвиг разведчика»: