Что придет на смену капитализму

Что придет на смену капитализма в 2050 году

Человек в силу своей природы верит в будущее, и по этой причине не прерывает свой род, но производит потомство, которое должно в этом самом будущем комфортно проживать. Однако часто вера эта представляется, скорее, какой-то медиативной, поскольку подавляющее большинство людей, при всей своей вере в счастливое будущее для себя и своих детей, одновременно с этим делают все, что от них зависит для того, чтобы это самое «прекрасное далеко» никогда не наступило.

Не будем, однако, чересчур строги, а, с учетом того, что формирование и дальнейшее развитие общественно-экономических процессов определяется объективными экономическими факторами, обратим внимание на происходящие с их участием динамические процессы. Прежде всего, на такой стратегический, определяющий степень развития общества фактор, как динамика населения планеты. Ниже представлены данные по динамике численности населения планеты в периоде до 2050 года.

В начале 2014 года на 47-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в докладе генсека ООН Пан Ги Муна было заявлено, что численность населения Земли достигла 7,2 млрд человек. Много это или мало и что дальше? Прирост населения планеты, который достиг своего пика в 1968 году, продолжался по гиперболическому закону вплоть до 1970-х годов. Начиная с 1960-х годов относительные темпы роста населения стали все больше снижаться, и на смену мировому гиперболическому демографическому росту пришел логистический.

С 1989 года стали снижаться и абсолютные темпы прироста численности населения мира. К 2100 году прирост может снизиться до величины менее 5 млн человек за десятилетие. По модели французского медика Жана-Ноэля Бирабена предел роста человечества составит 10-12 млрд человек.

В настоящее время человечество переживает демографический переход, что означает резкое возрастание скорости роста популяции, сменяющееся затем столь же стремительным его уменьшением, после чего население стабилизируется в своей численности. Этот переход уже пройден так называемыми развитыми странами и теперь происходит в развивающихся.

Таким образом, прогноз на 2050 год – около 9 млрд человек, на 2100 – 10 млрд. По прогнозу ООН (2014), к 2025 году население Земли достигнет 8,1 млрд, а к 2050 году – 9,6 млрд человек (есть и другие цифры), после чего стабилизируется и в дальнейшем будет иметь тенденцию к снижению.

Однако еще совсем недавно (буквально несколько десятилетий тому назад) безудержный рост населения, экстраполированный в будущее, приводил к тревожным прогнозам и даже апокалиптическим сценариям глобального будущего человечества. По имевшимся тогда расчетам некоторых западных ученых, по мере приближения к 2025 году население мира должно было стремиться к бесконечности. Этот вывод даже заставил считать 2025 год временем наступления Судного Дня.

Выдохнем, самым худшим сценариям не суждено было сбыться. Вместимость вагона «земля» составит в уже обозримом будущем от 9 до 12 млрд человек (по разным источникам). При этом проблем с обеспечением продовольствием также быть не должно, поскольку ожидается увеличение в два раза производства продовольствия к 2050 году с одновременным снижением ущерба наносимого окружающей среде. Сергей Капица считал, например, что планета в состоянии обеспечить продовольствием от 15 до 20 млрд человек, что, собственно, позволяет даже сделать некий задел на несколько «лишних» миллиардов.

Без преувеличения можно сказать, что грядущая стабилизация роста населения планеты является эпохальным событием, которое, по моему мнению, будет определять развитие человечества на весь последующий период. При этом для всесторонней оценки значимости этого события рассмотрим структуру населения и долгосрочную динамику мирового ВВП.

Наиболее резонансными группами в составе населения планеты является сегодня «золотой миллиард», то есть группа людей с с высоким уровнем потребеления и безопасности, проживающая в основном на американском и европейском континентах, и группа голодающего населения (около миллиарда человек), которое сосредоточено в основном в Африке и Азии.

При этом мировое сельское хозяйство производит достаточное количество продовольствия, чтобы накормить всех голодных. Все упирается в его нерациональное распределение. Причиной того, что около миллиарда людей сегодня голодает, является не нехватка продовольствия на планете, а то, что голодающие не могут позволить себе купить дорогое продовольствие. Есть о чем задуматься, особенно в ситуации, когда миллиард компактно проживающих голодных людей находится буквально через море от вполне обеспеченного и посему доброго «золотого миллиарда».

Динамика мирового ВВП представлена в следующей таблице

Целям настоящего исследования вполне будет удовлетворять информация о представленной в таблице динамике ВВП двадцати ведущих экономик мира. Сравнение роста населения планеты и роста ВВП показывает, что последний увеличивается значительно большими темпами, нежели население планеты. Так на рубеже 2025-2030 годов численность увеличится примерно на 10-20 %, а ВВП почти в два раза. К 2050 году при увеличении численности на 30-40 % увеличение ВВП составит почти четыре раза. Развитие ситуации приведет к тому, что где-то к 2030 году будет решена проблема голода, однако понятно, что золотой миллиард не обеднеет от этого, а, наоборот, увеличится почти вдвое и при этом еще более увеличит отрыв (уровня благосостояния) от теперь уже не голодающего миллиарда.

Количество «не голодающих миллиардов» также будет увеличиваться, поскольку (кроме естественных причин) с ростом производительности труда будет увеличиваться количество «лишних» людей, то есть людей, без участия которых остальное работающее население будет способно обеспечить всем необходимым все население планеты. Однако «лишних» людей нельзя просто не кормить, в связи с чем в будущем потребуется нерыночный механизм распределения благ, какой-то эквивалент «труду», являющийся основанием для его оплаты.

Поэтому не за горизонтом появление новых «профессий», например, мойщики дельфинов, специалисты по перемещению песка в Сахаре, ну, или гораздо более полезные, такие как обучающиеся пению, древней культуре, поэзии и так далее. Замечу, что увеличение доли «непродуктивного» человечества является таким же ограничительным фактором для человечества, как и грядущее ограничение его количественного роста. Дело здесь в том, что население представляет собой некую целостность, и, соответственно, невозможно взять и просто механически заместить одну часть человечества другой, той, которая может быть более необходима для его развития.

Когда же, наконец, наступит время, которое в полной степени запустит маховик неизбежных уже эпохальных изменений? Думаю, что это время, которое можно обозначить как начало перехода к новой фазе развития общества, наступит после 2050 годов. Именно к этому времени только проявляющиеся в настоящее время тенденции охватят подавляющую часть мира и станут относительно однородными на всей его территории.

Как отмечалось, именно после 2050 года четко в планетарном масштабе проявится ограниченность (признаки дефицита) двух глобальных ресурсов, в неограниченном объеме имеющихся сегодня в распоряжении человечества. Первое – достигший своего предела рост населения планеты, который становится таким образом ограниченным (конечным) ресурсом. Второе – это все более и более обозначающийся предел природного пространства, который можно рассматривать двояко, как в виде уменьшающегося количества полезных ископаемых, воды, воздуха (представляете, сколько ресурсов будет потреблять каждый год 12 млрд жителей земли), так и в виде сжатия необходимого человеку на эмоциональном уровне природного пространства – живого леса, луговой травы, диких животных, звука полета шмеля и так далее.

Обратите внимание. Та либо иная общественно-экономическая формация являлась таковой, прежде всего, из-за наличия имеющихся в распоряжении человечества ресурсов и доступных способов их наиболее эффективного использования. Никто не говорил людям, как им жить, или, как называется протекающий исторический период. Они просто жили так, как им было удобно, как позволяло им доступное на тот момент времени соотношение ресурсов, главные из которых это человек со всем его знанием и дары природы.

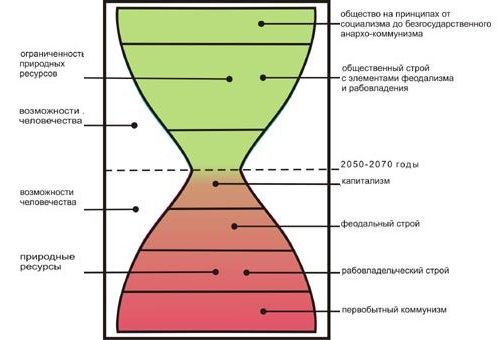

Посмотрите на модель общественно-экономического мироустройства – песочные часы.

При первобытнообщинном строе человечество имело совсем мало возможностей (отмечено на «песочных весах»), под которыми здесь подразумевается способность человечества обеспечить свое комфортное, безопасное существование, в том числе и потому, что оно было слишком слабо перед неограниченными и могущественными на тот момент времени силами природы (природные ресурсы). Существовал механизм распределения скудных ресурсов, первобытный коммунизм. Затем возможности человечества все расширялись, напротив уменьшающихся природных ресурсов, что, соответственно, изменяло и общество. В настоящее время достигнут пик (самая узкая часть песочных часов), при котором человечество имеет максимальные возможности и уже весьма ограниченные природные ресурсы. Да, ограниченные, но пока еще вполне достаточные для обеспечения возможностей человечества. Время максимума, золотого века человечества – это то, что есть сегодня, это место на вершине красной пирамиды, являющейся нижней частью песочных часов.

Как отмечалось, переломный момент – это 2050-2070 годы, после которых общественное развитие повернется вспять. По мере нарастания проблем с ресурсами общество будет в обратной последовательности проходить уже пройденный когда-то путь. Вот уже на самом деле – вперед в прошлое. В песочных часах этот период отображен в виде перевернутой (зеленой) пирамиды, в которой природные ресурсы, в отличие от красной пирамиды, показаны по модулю, то есть как ограниченность (недостаточность) природных ресурсов. Поясню. Если в красной пирамиде возможности человечества подпитываются природными ресурсами, растут, постепенно уменьшая их, то в перевернутой зеленой пирамиде возможности человека тем меньше (то есть люди живут менее обеспеченно, комфортно и безопасно), чем больше становится недостаток (ограниченность) природных ресурсов.

Очевидно, что нежелание человечества уменьшать свои возможности на фоне все расширяющейся к верху (то есть к будущему) воронки ограниченности (нехватки) ресурсов повлечет за собой существование в течение какого-то времени общественного строя с феодально-рабовладельческими элементами, свойственными их древним прототипам из красной пирамиды. Однако в конечном итоге стремление выжить при ограниченных природных ресурсах, высоком технологическом и образовательном уровнях неизбежно переместит человечество в стадию формирования нового, неизвестного сейчас общества. Общества, которое может быть устроено на основе принципов, аналогами, которых могут послужить ныне известные доктрины от социализма до безгосударственного анархо-коммунизма.

Необходимо отметить, что указанные процессы будут проходить (ну, по крайней мере, до начала становления безгосударственного общества) в рамках национальных границ государств. Соответственно, ближайшие столетия сделают мировыми лидерами страны с обилием природных ресурсов, хорошей армией и сплоченным вокруг национальной (но не потребительской) идеи народом. При этом понятно, что развитие ситуации может быть скорректировано за счет каких-либо революционных политических событий, величайших технологических изобретений, которые смогут расширить рамки человеческих возможностей и за счет этого изменить конфигурацию зеленой пирамиды песочных часов.

Но, в любом случае, даже это не может ничего изменить, так же как невозможно предугадать сегодня, в какие конкретно формы, общественные доктрины могут вылиться грядущие изменения. Однако в случае, если изложенная в настоящей статье гипотеза мироустройства окажется обоснованной, то общественное развитие точно должно будет пройти отмеченные на песочных часах этапы. Пройдут тысячелетия, возможно, что высокоразвитое бесклассовое общество постепенно превратится в общество первобытного коммунизма (или в инопланетян), природа заново наполнит свои кладовые, и тогда на верхнюю крышку песочных часов, под светом вечно живого солнца, встанут новые часы, и там, в будущем, кто-то другой снова напишет об этом.

Что приходит на смену капитализму?

Что приходит на смену капитализму?

Со времен распада Советского Союза люди несогласные с нынешней моделью капитализма ведут почти исключительно оборонительную борьбу. Мы защищаем социальные гарантии, памятники, защищаем права рабочих, когда капиталисты не желают исполнять собственные законы. Но одной обороной борьбу не выиграть. Даже там, где прогрессивные организации сильны, они зачастую лишь торгуются с собственниками предприятий о доле дохода, которая должна достаться работникам.

Оборонительная борьба касается в первую очередь сферы распределения. На что должны пойти блага, произведенные в рамках существующей экономической модели? Для прогрессивных изменений в обществе требуется убедительное видение нового устройства производственных отношений – самого его базиса. Действительно, раньше у социалистов был проект будущего – превращение экономики в единую рационально управляемую систему. По множеству причин этот проект в ХХ веке не дал ожидаемого процветания. Возможно удастся в XXI веке, но в любом случае требуется понять, чего не хватило в первый раз.

Новый образ будущего можно изобрести, не выходя из комнаты, и внедрить на манер фаланстера. Однако зачастую «крот истории» оказывается искуснее любых мудрецов. Действительность сама предоставляет примеры жизнеспособных посткапиталистических отношений, но, как обычно, требуется знать где искать. Для классиков марксизма потенциал промышленного пролетариата был очевиден. Было понятно и направление развития общества в сторону централизации и планомерности производства. Сегодня для теоретиков ситуация более запутана. Капитализм будто застыл на месте, а порой возвращается к собственным образцам из XIX века. С другой стороны, в разных частях мировой экономической системы локально возникают новые формы отношений, которые могут прийти ему на смену. Требуется научиться их искать и адаптировать к новым условиям.

Целью статьи является описание механизма появления и распространения новых общественно-экономических отношений. Анализ жизнеспособности современных посткапиталистических отношений.

Для этого поставлены следующие задачи:

* Рассмотреть исторический процесс появления новых производственных отношений (укладов). Выяснить насколько они могут различаться в зависимости от условий возникновения.

* Описать механизм распространения нового уклада внутри общества и дальнейшего распространении в окружающих странах.

* Проанализировать процессы, происходившие с капитализмом и социализмом в 20-м веке. Есть ли в них противоречия, которые должен решить следующий более эффективный уклад?

* Рассмотреть примеры существующих посткапиталистических отношений. Способны ли какие-то из них распространиться на весь мир?

Данная статья посвящена сугубо теоретическому вопросу. Каков механизм смены общественно-экономических формаций? О возможной политической тактике, следующей из ответа, стоит говорить отдельно. Однако, если гипотеза подтвердится, то наше видение будущего станет более осязаемым. Критика капитализма гораздо убедительнее при наличии жизнеспособной альтернативы.

Итак, по совету бородатых мужей древности двинемся от абстрактного к конкретному.

Часть 1

Ключевой тезис статьи, на котором основаны дальнейшие рассуждения, в том, что охватывающие весь мир экономические системы первоначально зарождаются в практике конкретной социальной группы одного конкретного общества. Разберем это на примере зарождения капитализма в Англии XV-XVII веков. Выясним, почему он распространился на весь мир только оттуда, хотя основанные на торговле общества возникали в разных частях мира неоднократно.

Основными источниками материала здесь являются книги Ричарда Лахмана «Капиталисты поневоле» [1] и Ellen Meiksins Wood «The Origin of Capitalism» [2]. В книгах показано, что рынок и торговые капиталы существовали в Англии в крупных городах едва ли не с Темных веков, окруженные обычными феодальными отношениями в деревне. Интересные вещи начинают происходить, когда капиталистические принципы распространяются в сферу аграрного производства. В силу особых исторических условий [3] позднесредневековой Англии большинство землевладельцев-джентри не могли увеличивать свои доходы, просто выколачивая дополнительные средства из крестьян, либо получив новые привилегии от королевской власти. Вместо этого они вынуждены были прибегнуть к странному средству. Они замечают, что прослойка крестьян-фригольдеров (зажиточные крестьяне, имеющие землю в собственности, а не арендующие у лендлорда) активно перестраивают свои хозяйства для удовлетворения спроса растущих городов и конкурируют друг с другом путем повышения производительности труда т.к. не обладают силами для внеэкономического устранения конкурентов [4]. Такой путь получения дохода выбивался из обычных отношений феодализма, и к тому же был недоступен большинству крестьян из-за отсутствия средств для улучшения земли и прочных прав на нее, чтобы имело смысл вкладываться. Мелкие дворяне-землевладельцы не планировали становиться капиталистами. Они просто стремились сохранить свою собственность и образ жизни в изменяющихся обстоятельствах. Получение новых земель и привилегий из рук короля оставалось выгоднее, чем эксперименты фригольдеров [5]. Часть дворян, имевшая доступ к этому источнику благ, не стремилась к внедрению каких-либо новшеств. Однако та же королевская власть была заинтересована в ослаблении прав на землю большинства джентри, чтобы перераспределять наделы по своей воле. Мелким землевладельцам требовался независимый источник дохода. Они заимствуют и изменяют практику фригольдеров. Дворяне постепенно разрывают установленные обычаем договоры с крестьянами-арендаторами земли и передают на конкурентной основе тем, кто способен заплатить большую арендную плату, либо сами вкладываются в высокодоходную форму хозяйства. Например, разведение овец ради шерсти. В сумме эти процессы названы «огораживанием» в Англии. В результате образуются крупные фермы, занимающиеся высокопроизводительным сельским хозяйством, а множество традиционных крестьянских хозяйств разоряется. Лишившиеся своей земли становятся батраками, находят работу в городах или просто умирают от голода. Интересно, что конкретный джентри не имел достаточно сил, чтобы отобрать владения соседа, однако вместе они могли защитить свою собственность от центральной власти. По-сути ситуация крестьян-фригольдеров воспроизвелась на новом уровне, но уклад оказался распространен гораздо шире в экономике страны. Рост товарного производства в деревне приводит к окончанию эры натурального сельского хозяйства, когда все живут на самообеспечении. Это порождает огромное множество людей, которые вынуждены продавать свою рабочую силу и покупать все необходимое для жизни у других. Следовательно, образуется массовый потребительский рынок, заметно отличающийся от рынка товаров роскоши, характерного для докапиталистической торговли. Этот массовый рынок предопределяет развитие массового производства и промышленную революцию [6].

Классическими признаками капитализма, с точки зрения марксистов, являются:

Им соответствуют общества Англии, итальянских городов-государств, Голландии и многие другие. Все это версии капитализма, существовавшие в разное время. Однако во всемирную экономическую систему превратилась та из них, которая оказалась явно жизнеспособнее соседей в своем историческом окружении. Причем жизнеспособнее не только предшественников, но и других очагов нового уклада. Например, голландская версия капитализма проиграла своему английскому соседу. Также черты уклада, помогающие ему распространиться внутри своего общества, могут сделать его не конкурентоспособным в сравнении с другими странами. Английская версия капитализма отличалась от предшественников стремлением к повышению производительности труда и скорее всего набором других полезных признаков, здесь не упомянутых. Однако возможность этого различия служит основой для дальнейших рассуждений.

Общества, функционирующие на схожих экономических принципах, могут быть похожи между собой, но не являются воплощениями в реальность некого незримо существующего образца. Скорее их можно сравнить с особями одной популяции. У каждой свой набор мутаций, определяющий жизнеспособность в конкретной ситуации. Допустим новый экономический уклад, подпадающий под определение капитализма, появляется в каком-либо обществе. На его появление будут влиять два типа обстоятельств: глобальные и локальные. Глобальными являются уровень развития технологий, производительности труда и культуры. Без транспорта, письменности и товарного обмена рыночной экономики возникнуть не может. Локальные условия определяются особенностями общества, где уклад зародился, и придают ему характерные особенности. Это определяет его жизнеспособность сначала при распространении внутри одного общества, а затем на уровне множества стран. Механизм распространения рассмотрим в следующем разделе.

Часть 2

Ранее мы обнаружили, что впечатляющая штука, называемая мировой капиталистической системой, выросла из единого корня, а новые экономические принципы первоначально появляются среди небольшой группы людей в очень специфических обстоятельствах. Теперь же попробуем привести знания к модели, которую можно использовать в исследованиях.

Экономический уклад – это способ организации производства материальных благ, основанный на определённой форме собственности на средства производства, и соответствующие отношения в ходе этого производства. Экономическая ниша – область в системе общественного производства, способная обеспечить средства к существованию для определенного числа людей. Иногда под экономическим укладом подразумевают только доминирующий способ производства в обществе. В нашем случае требуется более детальный анализ и уклады рассматриваются для каждой ниши отдельно.

Когда говорят о переходе общества к новой общественно-экономической формации [7], то имеют в виду, что большая часть продукции в нем производится с использованием принципов организации труда, характерных для нового уклада. В капиталистическом рыночном обществе могут существовать экономические ниши, где люди трудятся, будучи организованны методами, напоминающими о феодализме или даже рабовладении. Аналогично могут существовать ниши, занятые более прогрессивными укладами. Чем больше различных ниш занимает уклад, тем разнообразнее группы людей, производящих и строящих свою культуру на основе его принципов. Часть социальных групп получает средства к существованию, отчуждая их у непосредственных производителей. Такие группы будем называть элитами [8]. Распределение политической власти в обществе зависит от распространения укладов в наиболее важных экономических нишах. Доминирующий уклад оказывает решающее влияние на культуру общества и существование всех прочих укладов. Эта закономерность, называемая гегемонией, подробно рассматривается в работах Антонио Грамши [9].

Каким же образом в обществе появляются новые уклады? Для этого какая-то социальная группа должна построить свой метод получения средств к существованию на основе нового способа производства материальных благ. Первичное появление укладов обычно происходит спонтанно, как с капитализмом в Англии. Это запутанный процесс, слабо осознаваемый современниками. Люди пытаются сохранить свой прежний образ жизни в меняющихся обстоятельствах, а в результате меняются сами. Крестьяне-фригольдеры, а затем дворяне-джентри стремились обеспечить себе источник дохода, независимый от усиливающейся королевской власти. Однако найденная форма организации производства оказалась настолько жизнеспособной, что преобразовала на своих принципах сельское хозяйство и производство вооружения в стране. Эти экономические ниши были ключевыми для жизни государства того периода. Соответственно, связанные с ними элиты получили политическую власть, а культура изменилась следом за изменившимся базисом. Процесс изменений, в результате которого в обществе начинает доминировать новый уклад, назовем модернизацией. Процесс на основе самостоятельно возникшего уклада – спонтанной модернизацией.

Ранее отмечалось, что возникновение различных версий капитализма и других укладов происходило несколько раз. Однако общества меняют свое экономическое устройство гораздо чаще. В большинстве случаев они перенимают известные принципы организации экономики у соседей. Так страны Европы вынуждены были заимствовать английский опыт, чтобы не отстать в экономическом плане. Назовем это догоняющей модернизацией. Общества, оказавшиеся не способными к ней, становятся колониями спонтанно модернизировавшейся страны. Субъектом распространения новых отношений может быть достаточно влиятельная социальная группа, либо центральное правительство. Примерами догоняющей модернизации может служить Германия времен Бисмарка [10], «Реставрация Мейдзи» в Японии [11] или реформы Мухаммеда Али в Египте 19-го века [12]. В этих случаях государство (правящая элита) мобилизовало общество для коренной перестройки своей экономической структуры.

Можно возразить, что люди обычно не просто копируют уже имеющиеся модели, а стараются адаптировать их под реалии своего общества, либо строят утопию. Действительно, если люди вообще осознают, что начинают целенаправленный процесс изменения общества, то у них будет определенное видение результата. Тонкость в том, что реальный результат обычно сильно отличается от планов всех социальных групп, участвующих в процессе трансформации. В тех же «Капиталистах поневоле» показана хаотичность Славной революции в Англии [13]. Социальные группы заключали договоренности ради достижения текущих целей, что запускало цепь непредсказуемых событий, а итоговая политическая структура стала сюрпризом для всех. Позднее результаты Французской революции удивили бы Руссо, однако основное направление изменений в обществе энциклопедисты угадали верно. Большевики в России стремились сделать самый дальний скачок относительно существующих моделей. Их план модернизации включал догоняющую часть и попытку создать нечто новое. Прототипом централизованной плановой экономики служило устройство укрупняющихся предприятий передовых капиталистических стран [14]. Одновременно формы управления в политике и производстве, изложенные в «Государстве и революции», не имели аналогов в существующих обществах. Их не удалось реализовать в полной мере, однако СССР дает много примеров запланированных и реализованных нововведений. Похоже с течением времени людям удается все успешнее конструировать и воплощать в жизнь модели будущих обществ. Модернизацию, в ходе которой по сознательному плану пытаются создать ранее не существовавшие принципы отношений, стоит назвать целенаправленной.

Предложения, как нам обустроить всех подряд, из дальнейших разделов рассчитаны именно на возможность целенаправленной модернизации. Заодно разберемся, почему советская вариация социализма оказалась недостаточно жизнеспособной.

Часть 3

Еще в конце XIX века Энгельс замечал, что романтическая эпоха свободного рынка подходит к концу. К началу Первой мировой войны капитализм принял монополистическую форму, когда большинство товаров в каждой отрасли производится несколькими крупными фирмами. Особенности этого этапа разобраны еще в работе Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» [15]. Административно-командная модель экономики СССР по сути являлась крайней формой процессов централизации экономики, происходивших в самих капиталистических странах. Современные транснациональные корпорации по размерам сравнимы с экономикой небольших стран и управляются такими же менеджерами-бюрократами, что и советские госпредприятия. Сближение устройства советской и западной экономических систем отмечалось, например, кейнсианским экономистом Джоном Гэлбрейтом. Он называл это конвергенцией, а сам процесс перехода управления компаниями от собственников к нанятым специалистам – революцией менеджеров [16]. Укрупнение предприятий, усиление государственного контроля экономики и необходимость поддерживать лояльность собственных рабочих привели к образованию в ряде стран социал-демократической модели регулируемого капитализма второй половины 20-го века. [17]. Однако и советская модель, и западное «государство всеобщего благосостояния» имели свои ограничения, которые к 80-м годам стали нетерпимы для влиятельных социальных групп. Первичной проблемой было то, что сложность и масштаб процессов производства росли быстрее, чем внедрялись технологии управления ими. Речь и об использовании вычислительной техники, и о социальной составляющей организации труда. В СССР из-за сопротивления бюрократии не удалось реализовать проект ОГАС [18]. Что не было панацеей, но могло ускорить внедрение информационных технологий, смягчивших трудности на Западе. Однако менеджмент и самих западных корпораций зачастую держался за устаревшие практики [19]. В результате экономика на основе крупных бюрократически управляемых организаций перестала обеспечивать такие темпы роста производительности труда, как рассчитывали элиты и рядовые граждане. Это дало преимущество идеологам и социальным группам, выступавшим за возвращение к рыночным методам регулирования, якобы прямиком из эпохи свободного рынка 19-го века. Так страны Запада развернулись в сторону неолиберализма. Советский союз в гораздо большей мере полагался на административно-плановое хозяйство и снижение его эффективности привело к катастрофическим последствиям. Подробнее о проблемах позднесоветской экономики можно прочитать в работах Георгия Дерлугьяна [20].

В общем виде присущие планово-бюрократической системе управления недостатки наиболее четко сформулированы Мизесом и Хайеком под названием калькуляционного аргумента [21]. Аргумент состоит из двух частей, связанных концепцией «рассеянного знания». Это все сведения, плохо формализуемые экспертные знания и интуиция, которыми пользуется субъект экономики для принятия оптимальных решений. Очевидно, что значительную часть этих знаний он получает по неформальным каналам и не всегда может объяснить, чем обосновано конкретное решение. Однако субъекты, обладающие знаниями о локальном положении дел, зачастую принимают более оптимальные решения, чем государственные чиновники или менеджеры, ориентирующиеся по формальным отчетам. Разбору подобных случаев посвящена книга Джеймса Скотта «Благими намерениями государства» [22].

Первый довод Хайека против планирования в том, что если принимать решения о производстве, пытаясь учесть информацию по всей экономике, то они будут неизбежно запаздывать. Зачастую настолько, что результат перестанет соответствовать изменившейся ситуации и анализ придется начинать заново. Вторая проблема связана с нежеланием и неспособностью людей делиться «рассеянным знанием». Предприниматель рискует собственностью и по-хорошему сам несет ответственность за свои успехи и неудачи. Менеджер или бюрократ несут меньше ответственности за свои действия, а их личное благосостояние зависит скорее от успехов в аппаратной игре. Сведения о состоянии производства часто искажаются, чтобы пустить пыль в глаза начальству или скрыть излишки товара. Хуже того, даже честный и подробный отчет в планирующий орган вряд ли отражает все факторы, существенные для принятия решений. Перевести свои неявные экспертные знания в понятную для других форму – обычно весьма нетривиальная задача. Идеальный же рынок работает, как естественная статистическая машина. Субъект получает необходимую информацию через цены и курс акций на бирже, что позволяет предпринимателям координировать свою деятельность. На основании сказанного Хайек утверждал, что плановые методы управления экономикой в большинстве отраслей не могут добиться той же эффективности, что и идеальная рыночная конкуренция. Единственной проблемой остается то, что свободный рынок мелких собственников остался в XIX веке, если вообще когда-то существовал.

Ренессанс рыночных методов управления в 80-е годы во многом был направлен именно на преодоление калькуляционного аргумента. Речь не шла о возвращении к абстрактному свободному рынку мелких собственников. Скорее попытках его имитировать в новых условиях. Например, крупнейшие автоконцерны западных стран по масштабам производства сопоставимы с советскими отраслевыми министерствами и сталкиваются с похожими проблемами управления. В 1930-ые на завод Форда на реке River Rouge к одним воротам доставляли руду, а из других буквально выезжали новые автомобили. Сегодня автомобильные производства организованы, как длинные цепочки и сети поставщиков. Каждый из них формально является отдельной компанией и фокусируется на выполнении конкретной технологической операции. Эффективность оценивается рыночными методами и в случае необходимости любой легко заменяется на другого поставщика с той же функцией. Все эти предприятия могут находиться в собственности одного владельца, который так имитирует рыночную регуляцию. Возможность обеспечить скоординированную работу настолько распределенных предприятий появляется с распространением вычислительной техники и цифровых сетей связи в конце 20-го века. Одновременно на уровне идеологии декларируется, что каждый человек способен превратить свои экспертные знания в деньги. На раннем этапе капитализма накапливать «рассеянное знание» и использовать его для блага организации имело смысл только для самого владельца. Однако из-за малых масштабов компании он обычно достаточно знал о текущей ситуации. На крупных предприятиях с бюрократической системой управления работникам обычно нет смысла делиться с начальством своими экспертными знаниями и идеями. Скорее всего это приведет лишь к увеличению месячного плана. Неолибералы же утверждают, что каждый человек является владельцем социального капитала в виде своих знаний и умений, который можно оценить рыночными средствами. Соответственно полное задействование творческого потенциала работника может быть адекватно вознаграждено. Для работников, чьи способности могут принести собственнику значительную прибыль, рекомендуется вводить системы оплаты труда, поощряющие активное использование своего «рассеянного знания». Также на тему различий между моделями управления в середине 20-го века и современными можно посмотреть эссе Пола Грэма «Рефрагментация» [23]. Опыт «рейганомики» в США и реформ Маргарет Тэтчер в Великобритании показывает, что предложенные меры позволяют временно улучшить показатели роста экономики. Однако настоящим преодолением калькуляционного аргумента неолиберализм не является. Задача эффективного использования «рассеянного знания» внутри организации не решена. Первичной целью всех членов остается повышение собственного благосостояния, а не судьба организации в целом. Соответственно любая возможность безнаказанно обогатиться используется даже в ущерб другим. Кризис 2008-го года показал, что ближе к верху иерархии управления таких лазеек все больше. Работники на нижних уровнях выкладываются сильнее, но высший менеджмент стремится лишь к краткосрочной выгоде, чтобы успеть выписать себе премии. Таким образом к невозможности преодолеть вторую часть калькуляционного аргумента приводит изначальное противоречие капитализма, когда люди способны произвести что-либо только совместно, но выгоду из своих действий стремятся извлечь каждый для себя.

Выходит, что калькуляционный аргумент направлен не против именно социалистической плановой экономики, а любых крупных организаций, где есть группы участников с противоположными интересами. Капиталистические корпорации столкнулись с этим ограничением эффективности к середине XX века. Затем схожие проблемы настигли и СССР. Западные страны отреагировали распространением компьютеров и новых средств связи для борьбы с первой частью аргумента, но только ограниченными мерами против второй т.к. оставались в рамках капитализма. Социалистические страны потенциально могли преодолеть обе проблемы. По крайней мере, организации, описанные в «Государстве и революции», не должны страдать от внутреннего конфликта интересов. Однако в силу исторических причин СССР не справился с внедрением новых технологий, а его политическое устройство слишком опиралось на бюрократическую модель управления. Советский социализм, как и его версии в других странах, сравнимы с ранним капитализмом итальянских городов-государств. Их внутреннее устройство уже позволяло преодолеть ограничения предыдущего уклада, но локальные условия возникновения не дали реализовать это и стать жизнеспособнее конкурентов.

Весьма вероятно, что на смену капитализму придет именно уклад, способный полноценно преодолеть калькуляционный аргумент. Как и сам капитализм, он станет жизнеспособнее предшественника за счет повышения производительности труда. В следующем разделе рассмотрим какие примеры пост-капиталистических отношений существуют сегодня и насколько они похожи на коммунизм по Марксу.

Часть 4

Приступим к самому интересному, какие же существуют уклады, способные заменить нынешнюю модель капитализма. Ранее мы выяснили, что носителями новых экономических отношений первоначально оказываются небольшие социальные группы. Они появляются в конкретном обществе, если позволяет общий уровень развития. Однако жизнеспособность уклада по сравнению с конкурентами зависит от локальных особенностей возникновения. Общая проблема социалистических и капиталистических экономик двадцатого века сформулирована в виде калькуляционного аргумента. Там утверждается, что при существующих формах управления крупные организации неизбежно теряют эффективность. Для нового уклада одним из путей стать жизнеспособнее капитализма оказывается обойти его по производительности труда. Для этого требуется преодолеть калькуляционный аргумент.

Первая часть аргумента говорит о невозможности сбора больших объемов управленческой информации с достаточной скоростью. Это требование к общему уровню технологий, и оно уже решается внедрением компьютерной техники. Успехи последних лет в машинном обучении и обработке больших данных указывают [24], что глобальные условия для появления нового уклада достигнуты.

Вторая часть ссылается на трудности обмена экспертным «рассеянным знанием» между участниками организаций, особенно если их личные интересы расходятся. Вот эта проблема решается новым образом для каждого появляющегося уклада. Рассмотрим примеры существующих форм производственных отношений, которые тем или иным образом преодолевают вторую часть калькуляционного аргумента. Эти практики достаточно широко распространены в современной экономике, но не могут выйти за пределы своих экономических ниш. Возможно, именно их мутация, способная распространиться на все общество, станет очагом следующего уклада.

*Гибкие методологии разработки программного обеспечения – это семейство подходов к организации труда программистов, основанные на манифесте Agile [25]. Одно из его положений – «Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд». В большинстве разновидностей подхода команда проекта сама определяет, как и в каком порядке выполнять задачи. Поощряется творческий подход к делу, обмен знаниями с коллегами, а обязанности менеджеров распределяются между членами команды. Разработчики начинают напоминать самоуправляющуюся артель, работающую «не за страх, а за совесть». Гибкие методологии крайне требовательны к компетентности команды, а потому являются постоянным объектом обсуждений и критики в IT-сообществе. Однако на настоящий момент они доказали свою жизнеспособность, крупные компании любят хвастаться, что внедрили подобное.

*Бирюзовые организации – организации с широкими полномочиями работников по принятию производственных решений. Подход можно считать аналогом гибких методологий в материальном производстве. Термин бирюзовые организации взят из книг Фредерика Лалу. Автор предлагает целенаправленно вводить самоуправление, поощрять индивидуальность, выбирать для компании цели интересные самим работникам. В основной книге «Открывая организации будущего» [26] предлагается внедрять на предприятии натуральные социалистические отношения в стиле ранних Стругацких. Там же приводятся примеры предприятий из разных стран мира, которые уже пришли к подобной организации труда. Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. С другой стороны, разговоры о «бирюзовой методологии» пользуется спросом у нынешних капиталистов. Например, Кудрин вводил рабочее самоуправление в Сбербанке в Балашихе [27].

*Свободное и открытое программное обеспечение — это подходы к разработке программ, где их исходный код открыт для всех желающих. Если продукт интересен, то вокруг него формируется сообщество разработчиков, которые исправляют ошибки и предлагают собственные доработки. После одобрения экспертов предложенный код добавляется к основной версии. На заре развития компьютеров большинство программного обеспечения было де-факто открытым т.к. разрабатывалось в научных целях. Затем предприниматели поняли, что на продаже программ можно заработать и объявили код своих продуктов интеллектуальной собственностью. В ответ Ричард Столлман создал концепцию «копилефт» и лицензию GNU GPL [28]. Ядро операционной системы Linux, одной из двух наиболее распространенных в мире, разрабатывается, как свободное ПО.

Свободным (free software) ПО можно назвать, если его код открыт, копии бесплатны и дальнейшие разработки на его основе также имеют открытый код. Такие продукты обычно разрабатываются сообществами энтузиастов, либо компаниями с нестандартными методами коммерциализации. Одновременно есть просто программы с открытым кодом (open source). Часто они разрабатываются, как совместный продукт нескольких крупных корпораций, чтобы результат не попал в чью-то собственность, либо с целью популяризации. Например, операционная система Android на основе Linux имеет открытый код, но не является свободным ПО. Для обоих подходов возможность совместно разрабатывать и получать выгоду обеспечивает действительное преодоление калькуляционного аргумента в сфере ИТ. Каждый разработчик стремится создать наиболее стабильный и полезный продукт для общего пользования. Однако попытка внедрить подход в производство физических товаров очевидно затруднительна. Наиболее прямолинейным путем стало бы повсеместное внедрение 3D-принтеров. Тогда производство материальных объектов стало бы неотличимо от производства программ, ведь главные затраты сведутся к разработке модели для печати. При нынешней скорости развития технологий не стоит сбрасывать вариант со счетов.

* Экономика стартапов по Полу Грэму – киберпанк, который мы заслужили.

Не все варианты преодоления калькуляционного аргумента приводят к гармоничному бесклассовому обществу. Один из противоречивых проектов описан в многочисленных эссе Пола Грэма [29]. Это популяризатор языка Lisp и основатель фонда Y-Combinator, финансирующего ИТ-стартапы. Стартап – начинающая компания, стремящаяся быстро создать востребованный множеством людей продукт и занять большую долю рынка. Фонд Грэма приложил руку к появлению таких проектов, как AirBnB и Reddit. Они явно знают толк в своем деле т.к. сумели не разориться за 13 лет.

Пол предлагает активнее задействовать творческий потенциал общества с помощью своих любимых стартапов. Люди считающие, что наткнулись на интересную и прибыльную идею, обращаются в специальные фонды (бизнес-ангелам, венчурным капиталистам и т.д.) за финансовой и организационной помощью. Затем тесно спаянная команда друзей-основателей работает изо всех сил лет пять. Если проект выстреливает, то участники становятся миллионерами. Однако в 90% случаев стартап разоряется, и основатели возвращаются к обычной работе. Такая перспектива выглядит наивной и вряд ли сработает, например, с фундаментальной наукой. Однако, как идеологическое обоснование следующей версии капитализма, уже действует. Небезызвестный Илон Маск начинал свою карьеру с интернет-стартапа «PayPal», а теперь НАСА использует его космические корабли. Дескать есть еще атланты в своем отечестве.

Среди сотни эссе Грэма есть множество интересных мыслей, в частности, он сравнивает распространение культуры стартапов со сменой экономических формаций и, как и мы, отмечает локальный характер их появления [30]. Устройство общества, которое предлагает Грем, полнее использует человеческий потенциал, чем нынешняя система, но жить от этого легче не становится. Новые технологии позволяют автоматизировать не только промышленный труд, но также сферу услуг и обязанности большинства клерков. Это усиливает позиции владельцев патентов в торге с остальным обществом [31]. Своеобразный киберпанк – если у тебя нет миллиарда, либо идеи на миллиард и сверхвысокой квалификации, то дела твои плохи. Остается выполнять черновую работу, пока не заменят роботом.

Александр Бузгалин верно отметил ключевую особенность современного позднего капитализма. Для победы над конкурентами собственники вынуждены внедрять организационные формы посткапиталистических укладов [32]. Однако просто сидеть и ждать, пока светлое будущее возникнет само собой, не выйдет. Существующие элиты модифицируют найденные принципы для сохранения собственной власти. Так дворяне-джентри приспособили новые производственные отношения для своих целей и составили значительную часть уже капиталистической элиты. Различия хорошо видны в концепциях «free software» и «open source». Первая полнее реализует потенциал новых отношений, зато вторая позволяет компаниям получать прибыль привычным образом. Противоречия модели будущего по Полу Грэму очевидны. Но и другие варианты также наверняка приведут к дальнейшему росту неравенства, если оставить их внедрение на милость капиталистам.

Однако новый уклад начинает свое победное шествие только с появлением его версии способной занять жизненно важные для общества экономические ниши. Пока рыночные отношения существовали лишь в городах и торговле, феодализм оставался господствующим укладом т.к. сельское хозяйство было организовано по-старому. Сегодня мы еще не видим настолько жизнеспособной версии посткапиталистических отношений. Противникам современного капитализма стоит отслеживать их появление, чтобы сделать свой образ будущего более осязаемым. А может предложить вариант целенаправленной модернизации и превратить свою страну в центр следующей общественно-экономической формации.

Заключение

Чтобы обосновать рассуждения, изложенные в статье, требуется гораздо больший объем доказательств, чем имеется в тексте. Поэтому их следует рассматривать, как гипотезу. Работа представлена сейчас в виде статьи, а не монографии через пару лет, по одной причине. Дефицит «наступательных» исследований, описывающих пути преодоления капитализма. Возможно чтение подскажет полезную идею кому-то еще.

Однако если гипотеза в целом верна, то можно представить дальнейший план действий. Соответствие фактов исторической части требуется проверить людям со специальным образованием. Уточнение модели зарождения капитализма может сильно помочь в поиске и внедрении новых отношений. Затем потребуется этап «полевых исследований». На самом ли деле те или иные практики способны выйти за пределы капитализма? Например, многие компании в России утверждают, что внедряют по бирюзовую методологию [33]. Стоит пообщаться с их сотрудниками и понять, что там действительно происходит.

Наконец, что делать, если найдутся принципы организации производства, подходящие для внедрения в России. Скорее всего это окажется модель, доказавшая свою жизнеспособность где-то в другой части мира, отдельные примеры реализации у нас, и некая социальная группа из наемных работников, заинтересованная в ее внедрении. Тут будет важен размер этой группы. Если людей окажется совсем мало, то стоит начать с кооператива. Гипотеза предсказывает, что предприятие нового уклада сможет при прочих равных успешно выживать в капиталистической конкуренции. Такой «фаланстер» по крайней мере обеспечит средствами политическую деятельность. Если социальная группа окажется заметной, то можно сделать то же, что Джон Локк для английской буржуазии.

Связать деятельность организации с интересами конкретной части рабочих и обеспечить идеологическую поддержку, которая требуется для внедрения нового уклада.

Возвращаясь к нашему любимому Полу Грэму, политическую организацию можно сравнить со стартапом. Оба стремятся создать продукт, в котором заинтересовано множество людей, и использовать популярность для дальнейшего роста. Для этих задач гораздо полезнее получить небольшое число реальных сторонников, чем массу сочувствующих, не готовых вложиться в общее дело. Если для понимания возникновения новых укладов требуется выделять отдельные группы внутри классов и экономические ниши, то схожий анализ может быть полезен и при повседневной работе. Чтобы агитация была востребована, ее стоит адресовать не просто рабочим вообще, а уметь выделить конкретную часть со своими интересами, требующую специального подхода.

О том, как политическим организациям строить свою работу с учетом различий социальных групп внутри рабочего класса, поговорим в следующей статье.

Иван Галеткин — Инженер-программист, активист Объединенной коммунистической партии.

возможностями присваивать себе ресурсы неэлит и входящих в обособленный организационный аппарат» – Ричард Лахман «Капиталисты поневоле».