Что принципиально нового в понимание вопроса о месте личности в истории внес

О месте человека в истории

Как соотносятся история и жизнь конкретного человека? Ральф Уолдо Эмерсон высказал мысль, что на самом деле никакой истории нет, а есть только биографии. Такой экзистенциальный подход лично мне очень близок. Я думаю, история реальна и значима ровно настолько, насколько отражается в сознании её участников, творцов и свидетелей.

Николай Бердяев в «Самопознании» и других своих книгах замечает, что ему нисколько не импонирует массивность истории. Прежде всего потому, что она совершается не для отдельного человека. Более того, она враждебна началу личности. И в целом, пишет Бердяев, история не священна; напротив, она преступна, и необходимо десакрализировать её в сознании людей. И если имеет смысл такое выражение, как «суд истории», то в конце времён должен состояться и суд над историей.

У Ошо не раз встречаются сходные мысли. Он утверждает: историю творят (а потому остаются в ней) в основном разные безумцы. Делать историю – значит причинять горе и страдания огромным массам людей. А нормальных людей история не замечает, они для неё в лучшем случае расходный материал.

И П.Д. Успенский высказывается определённо: для человека нет и не может быть иного времени, кроме времени его жизни.

Я полностью согласен с этими мыслителями. Прежде всего, по ощущению, что такое по сути история, и каково моё личное место в ней. Самым точным было бы сказать, что я себя в истории никак не ощущаю. Все прошлые события при попытке их себе представить кажутся мне коллективным сном человечества, тяжёлым и кошмарным.

Даже история собственной жизни – с момента, как я впервые себя осознал, до настоящего момента – мною воспринимается не как последовательность каких-то внешних событий, происходивших со мной и окружающими, а как постепенное и всё большее пробуждение, прояснение осознания себя в постоянно меняющемся контексте происходящего. Постоянно ловлю себя на ощущении, что самое существенное в моей природе, в последней глубине моего «я», остаётся неизменным на протяжении всех периодов моей жизни. Конечно, опыт восприятия окружающей действительности видоизменяется и растёт. Но глубже него всегда присутствует нечто такое, что позволяет сохранять целостность и связность этого опыта, воспоминаний, впечатлений. Такое самоощущение было у меня в пять лет, остаётся таким и сейчас, когда мне за пятьдесят.

Вопрос «в какой форме существует прошлое?» далеко не прост, как и аналогичный вопрос насчёт будущего. По сути это вопрос о природе времени, который был и остаётся камнем преткновения для человеческого разума уже много веков.

Для меня время – это отражение в человеческом сознании всеобщего и необратимого течения от начала Вселенной к её концу. «Космологической стрелы времени», по выражению британского астрофизика Артура Эддингтона.

События, которые люди видят вокруг себя и в которых участвуют, несравнимы по масштабам со вселенскими. Для человечества его история мало связана с направлением перемен в целом мире. Однако вся история, да и вся эволюция жизни на Земле – частный фрагмент, эпизод этого сложного и неоднородного, но при этом глобального и всеохватного процесса.

Я склонен думать, что актуально существует только вот этот момент, когда я это пишу; и тот, когда вы это читаете. Всякие параллельные пространственно-временные континуумы, где якобы записано и пребывает в статичном (и воспроизводимом) состоянии прошлое и будущее, – плод воображения. И если вдуматься, довольно жуткий. Примерно из той же оперы, что и вечный ад или идея вечного повторения всего, что было и будет.

Идея путешествий в прошлое или будущее была и остаётся популярна у фантастов. Писатели с развитым воображением полагали возможным перемещаться во времени неким хитроумным научно-техническим способом. Однако в последнее время такие возможности на полном серьёзе обсуждают некоторые учёные. Предполагается, что через «чёрные дыры» и прочие популярные нынче «кротовые норы» можно попадать то ли в альтернативные вселенные, то ли во множественные варианты нашей, где время течёт иначе.

Мне эти идеи кажутся абсурдными, в лучшем случае – фантомами воображения. Думаю, что в актуальном виде ни прошлого, ни будущего нет, а реально наличествует только настоящее. И саму реальность интуитивно представляю одной и единой, хотя многообразной и неоднозначной в своих проявлениях. А не такой, которая может ни с того ни с сего расщепляться, как колода карт, на много подобных, отдельных и независимых друг от друга.

Другое дело, что время относительно и неоднородно, как утверждает теория относительности. А согласно квантовой механике, в масштабах микромира оно вполне может быть многомерным и/или дискретным. И возможно, отношения между прошлым и будущим действительно не столь линейно-однозначны, как рисовалось в механистической картине мира до 20 века, и как это воспринимается обыденным сознанием.

Но полагаю, всё это не отменяет сути времени: его всеобщего и необратимого характера. И мне кажется принципиальной ошибкой, когда думают, что любой момент прошлого или будущего существует объективно; что его можно сколь угодно раз вызвать из небытия или попасть в него одним прыжком, будто заново прокрутить кадр некоей вселенской киноплёнки.

Я бы сказал, если будущее и существует, то только как вероятность. А прошлое – как память. Вернее и шире: любой способ зафиксировать информацию, а также возможность воспроизвести и интерпретировать её в контексте знаний текущего времени. Летописи, документы, книги, фотографии, звуко- и кинозапись, компьютерная память и т.п. – и, разумеется, плюс те, кто могут это воспринимать и понимать. Без живых людей все эти средства в качестве носителей информации о прошлом ничем не будут отличаться от камней.

Можно было бы возразить, что человеческое прошлое существует в виде результатов (возьмём шире – последствий) человеческой деятельности. Но и на это можно было бы ответить, что все эти последствия актуальны для нас только в текущий момент. Многими мыслителями всех времён и народов на разные лады высказана мысль, которую я нахожу глубоко верной, несмотря на парадоксальность. Наверное, наиболее чётко её сформулировал Шопенгауэр: «Никто не жил в прошлом и никому не придётся жить в будущем; настоящее и есть форма жизни».

Во всяком случае, как бы ни отвечать вопрос о реальности прошлого, молиться на него я не намерен. Некоторые с таким восторгом глядят назад, словно это сияющее будущее; будто там можно найти какую-то опору, и оттуда можно черпать вдохновение для дальнейшей жизни. Называют его «славным», «великим» и чёрт знает ещё каким. Меня удивляет такое отношение.

Отдельные поступки и достижения конкретных личностей или свершения коллективов, социальных групп (не такие уж многие, если брать историю целиком) наверняка заслуживают подобных эпитетов. Но не прошлое как таковое, не тёмные глубины веков, не канувшие в небытие эпохи. Всё это пресловутое величие, это сакральное значение, которое приписывают прошлому, меня лично не затрагивает ни психологически, ни своей данностью – будь это мифы или факты. И если дать себе труд вдуматься, так мог бы сказать о себе каждый. Прошлое уже не является частью моей нынешней жизни, равно как и жизней всех живущих и тех, кто будет жить. Оно прежде всего мертво в своей неизменности, это главная его характеристика.

В притчах религиозного мыслителя и писателя Энтони де Мелло есть хорошее высказывание: «Прошлое нужно оставить – не потому, что оно плохое, а потому, что оно мёртвое». И у Ошо аналогичные суждения встречаются неоднократно. А вот мнение знаменитого российского историка Василия Ключевского: «Прошедшее надо знать не потому, что оно произошло, а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих последствий».

Пусть оно остаётся там, куда ушло, и забирает с собой по возможности больше своих плохих последствий. А главное – пусть не замещает в сознании людей больше места, чем заслуживает. У нас есть своё время со своими задачами, которое тоже в свой черёд безвозвратно канет в Лету.

Лично меня будущее (и своё, и моей страны, и всей человеческой цивилизации) всегда интересовало и сейчас интересует куда больше, чем прошлое. Будущее мне представляется гораздо важнее и, в конце концов, интереснее прошлого. Сама жизнь – как в индивидуальных единицах, так и в целом – устремлена именно в будущее. Это её фундаментальное свойство. Там, где она поворачивает вспять, она иссякает. Тот же Ошо хорошо выразил данную мысль, сказав, что эволюция – это одно большое несогласие с прошлым.

Полагаю, самое адекватное отношение к прошлому – трезвая, холодная, предельно правдивая и объективная оценка; без всякого надуманного величия и священного трепета. (Как писал А. Зиновьев, если прошлое вызывает эмоции, оно непознаваемо). И извлечение из него уроков на будущее путём трезвого же анализа причин разных событий.

Но последнего-то как раз люди и не делают.

Вообще думаю, что есть два антагонистичных взгляда на место человека в этом грандиозном бурлящем потоке, называемом историей.

Есть взгляд, которого придерживается, наверное, большинство. Его можно выразить так: человек для Истории (вот так, с заглавной буквы). История неизмеримо важнее жизни конкретного индивидуума. Отдельный человек со всеми перипетиями своей судьбы – это только преходящий момент, песчинка, капля в океане глобального исторического контекста. Для истории он значим только тем, что сделал для развития общества, цивилизации. Причём это должно быть признано обществом или цивилизацией. Тогда, может быть, о нём будут помнить.

Вернее, он впишет своё имя в историю тем, что сделал не для общества или цивилизации, а в отношении их. Ибо остаются в памяти поколений и документальных свидетельствах много (да и не больше ли?) тех, которых стоило бы навсегда забыть. Помнят же Герострата (всё-таки не зря старался!) Помнят и, вероятно, долго ещё будут помнить Александра Македонского, Нерона и Чингисхана. И уж таких деятелей новой истории, как Гитлер, Мао Цзэдун и Пол Пот, тоже вряд ли скоро позабудут.

Даже в трактовке истории как развёртывания некоего духовного начала часто нет места живому человеку. Насчёт того, что Гегель рассматривал современное и родное ему прусское государство как вершину развития духа, иронизируют даже исследователи его творчества. Что делать, у великих людей и ошибки великие; а от великого до смешного, как говорится, один шаг. (Против этой расхожей мудрости ничего не имею, особенно когда что-то отнюдь не великое претендует на роль великого).

Особенно показательным представляется мне философско-мистический трактат Даниила Андреева «Роза мира». Признаться, этот труд (оригинальный по замыслу и грандиозный по масштабу визионерского опыта, надо отдать должное) на меня произвёл тяжёлое, удручающее впечатление. Несмотря на то, что там неявно подразумевается хэппи-энд мировой истории: добро в конечном счёте побеждает. Правда, пока не во всей Вселенной, а только на Земле, но это уже другой вопрос. Однако при всём том меня ужаснули (в меру, конечно) не только кошмары инфернальных миров, не только размах демонических сил в метаисторических пространствах, которые впечатляюще обрисовал автор. И даже не столько. Сколько тем, что во всех этих эпически-монументальных битвах Добра и Зла по ту сторону реальности попросту нет места человеку. Его роль в «метаистории» ничтожна, если не сказать – отсутствует.

Если отдельный человек настолько мал, если он только пылинка среди мириад других таких же пылинок, носимых как угодно этими не поддающимися воображению стихиями, то о каком соучастии в истории может идти речь? На какие свершения (индивидуальные или коллективные) может подвигнуть такое видение человека и человечества, на какое личное развитие и самосовершенствование? Какой оптимизм вселить, какой смысл придать?

В качестве лучшей альтернативы хочется упомянуть другой эпос, родственный по направлению и жанру. Я про знаменитый «Властелин колец» Дж. Р. Толкиена (и его замечательную экранизацию). Там тоже великое множество персонажей, вовлечённых в огромный поток событий, в противостояние светлых и тёмных сил. Но в исходе этой борьбы главную роль сыграл Фродо – человекообразное существо, маленькое и физически слабое, во многом уступающее другим героям, но сильное духом и благородное по устремлениям.

Мне всё-таки ближе другой взгляд на место личности в истории. Как бы её ни интерпретировать: материалистически, идеалистически, мифологически или ещё как угодно. Я смотрю на историю изнутри собственного существования и соотношу всё происходящее вокруг со своим внутренним миром. Только так я могу придать – не самой истории, конечно, а своему предполагаемому месту в ней – какую-то содержательность, какой-то смысл. Другой взгляд на место конкретной личности в истории, мне кажется, упускает главное. Что-то такое, без чего вся человеческая история имеет не больше смысла, чем, скажем, геологические процессы.

А когда есть это главное, то смысл истории для отдельного человека раскрывается мне по-другому. Не как некая общая внешняя цель, при этом абстрактная и чуждая для всех, кто в ней промелькнул и исчез бесследно. А как некий живой и индивидуальный, как сама жизнь, вклад в общий поток перемен, внесённый отдельной личностью, причём изнутри своего бытия наружу. И собственное понимание человеком неповторимости, уникальности себя и этого своего вклада.

Что принципиально нового в понимание вопроса о месте личности в истории внес

Подробное решение параграф §2 по истории для учащихся 10 класса, авторов Н. В. Загладин, Н. А. Симония 2014

1. В чем состояли особенности религиозно-мистических взглядов на исторический процесс? В какие исторические эпохи господствовали подобные взгляды? Какой представлялась роль человека в истории?

Религиозно-мистический взгляд на исторический процесс предполагает, что данным процессом управляют сверхъестественные силы. При этом человеку отводится только пассивная роль, ему остаётся лишь реагировать на действия этих высших сил. Непосредственная роль человека в истории зависела от конкретной религиозной системы. Например, христианам средневековья история казалась постоянной борьбой Господа и Дьявола, которая в итоге должна привести ко Второму пришествию и концу истории. При этом человек в этой борьбе может встать либо на сторону Господа, либо на сторону Дьявола. Религиозно-мистический взгляд господствовал в истории со времени появления этой науки до эпохи Просвещения.

2. Укажите особенности исторических взглядов эпохи Просвещения. Что являлось, по мнению ученых XVIII в., движущей силой общественного развития?

Просвещение принесло так называемое секулярное мышление, то есть не пропагандируя напрямую атеизм, просветители пытались объяснить всё сущее, исходя из естественных законов, без участия божественного вмешательства. Потому логичная была идея о естественной, независящей от Господа движущей силе истории. Такой силой были признаны идеи людей, отражающие человеческие чаяния, и реализация этих идей. Прежде всего, имелось в виду стремление к соблюдению естественных прав человека и т. п.

3. Что принципиально нового в понимание вопроса о месте личности в истории внес немецкий философ И. Кант? Как характеризовал исторический процесс Г. Гегель? Что он имел в виду под понятием «мировой дух»?

По мнению Иммануила Канта суть вещей самих для себя непознаваема, потому то, что просветители считали конечной целью истории, для Канта было лишь набором недостижимых по определению идеалов, а история – стремлением приблизиться к этим идеалам, без надежды на их достижение.

Георг Гегель считал историю поступательным движением от низшего к высшему, которое является приближением к абсолюту. При этом каждый человек в историческом процессе стремиться к собственной узкой цели, но всё равно в итоге способствует общему движению человечества к единой высшей цели. Таким образом, движущей силой истории он считал некий коллективный разум, который называл «мировым духом».

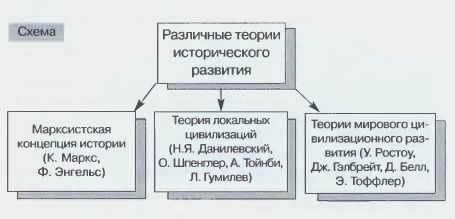

4. Объясните сущность марксистских воззрений на историческое развитие. Какие факторы, по мнению марксистов, являются определяющими в прогрессе человечества? Подумайте, в чем состояла ограниченность марксистского толкования истории.

Марксистская модель исторического развития предполагает разделение общества на ряд классов в зависимости от собственности каждого из них на средства производства и материальные блага. Движущей силой истории данная концепция признаёт борьбу между классами в результате которой сменяются так называемые формации, для каждой из которых характерны свои классы и свои общественные отношения. Определяющими при этом являются так называемые объективные факторы, прежде всего, отношение классов к собственности. Слабых мест у данной концепции множество (впрочем, как и у любой другой концепции всемирного исторического развития). Она утверждает, что все народы проходят одинаковые стадии, просто с разной скоростью; история этого не подтверждает. Не учитываются случаи, когда имущественно бедные классы в целом удовлетворены своим материальным положением. В принципе причины народного возмущения, как показывает история, не всегда лежат в материальной плоскости.

5. В каких значениях историки XX в. употребляли понятие «цивилизация»? Какие принципы лежат в основе цивилизационного подхода к истории?

Сегодня существует множество определений слова «цивилизация», например — это устойчивое культурно–историческое сообщество людей, отличающееся общностью духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, материально-производственного и социально-политического развития, особенностями образа жизни и типа личности, наличием общих этнических признаков и соответствующих географических и временных рамок.

Цивилизационный подход к истории предполагает рассмотрение каждой такой цивилизации в отдельности, определение её особенностей и исторических реалий. При этом поиск аналогий между цивилизациями допускается, но из этого не делается выводов о неком едином для них всех пути развития.

6. Как определяют движущие силы исторического процесса сторонники теории стадий мирового цивилизационного развития?

Движущая сила истории при цивилизационном подходе – прохождение каждой из цивилизаций определённых стадий развития. Набор этих стадий разниться от одной цивилизационной концепции к другой. При этом считается, что данные стадии цивилизация проходит либо исходя лишь из внутреннего развития (например, как в концепции Л. Гумелёва), либо также и вырабатывая собственные ответы на внешние воздействия (например, в концепции А. Тойнби).

7. Какие реалии XX в. вызывают опасения ученых по поводу поступательного развития человечества?

8. Заполните таблицу «Движущие силы исторического развития»

Презентация по истории «Закономерности и случайности в жизни народов» (10 класс)

Описание презентации по отдельным слайдам:

Тема: Закономерности и случайности в жизни народов Цель: выяснить, подчиняется ли историческое развитие определённым закономерностям или же в истории господствует случайность Задача: охарактеризовать религиозно-мистические взгляды на историю; проблему движущих сил исторического развития, которая стала наиболее актуальной в философии XVIII-XIX вв.; становление и развитие материалистических взглядов на мир; проблемы, рассматриваемые философией истории в XX в.

Домашнее задание: §2, записи в тетради. Знать содержание терминов: формационный подход, цивилизационный подход. В тетради №9. Готовиться к проверочной работе по главе

Термины Движущие силы Пути, характер развития Предопределённость Свободная воля Материализм Идеализм Общественно-экономическая формация Способ производства Производительные силы Производственные отношения

1. Религиозно-мистический взгляд на историю В чём состояли особенности религиозно-мистических взглядов на исторический процесс? В какие исторические эпохи господствовали подобные взгляды? Какой представлялась роль человека в истории?

1. Религиозно-мистический взгляд на историю Первобытная эпоха, Древний мир, Средневековье: движущая сила истории – вмешательство свыше Древний Восток (буддизм) – идея циклического «развития» С появлением христианства – идея развития (Аврелий Августин, 354-430 гг.: ДОБРО и ЗЛО) ЧЕЛОВЕК – обладатель свободной воли (выбор, жертвоприношение, молитва, обряды, ритуалы)

Отвечаем! В чём состояли особенности религиозно-мистических взглядов на исторический процесс? В какие исторические эпохи господствовали подобные взгляды? Какой представлялась роль человека в истории?

? Объяснить сущность марксистских воззрений на историческое развитие. Какие факторы, по мнению марксистов являются определяющими в прогрессе человечества? В чём состоит ограниченность марксистского толкования истории? 3. Становление и развитие материалистических взглядов на мир

Общественно-экономическая формация (строй) — в марксизме — исторически определенная ступень в развитии человеческого общества, характеризующаяся свойственным только ей способом производства и обусловленными этим способом социальными и политическими отношениями, юридическими нормами и учреждениями, а также идеологией. Основными общественно-экономическими формациями являются: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая.

Иоган Готфрид Гердер Ш. Л. Де Монтескьё Карл Маркс Фридрих Энгельс Максимилиан Карл Эмиль Вебер

Отвечаем! Объяснить сущность марксистских воззрений на историческое развитие. Какие факторы, по мнению марксистов являются определяющими в прогрессе человечества? В чём состоит ограниченность марксистского толкования истории?

? В каких значениях историки XX в. употребляли понятие «цивилизация»? Какие принципы лежат в основе цивилизационного подхода в изучении истории? Назовите имена учёных, разработавших концепции локальных цивилизаций? Как определили движущие силы исторического прогресса сторонники теории стадий мирового цивилизационного развития? Какие реальности вызывают опасение учёных по поводу поступательного развития человечества? 4. Философия истории XX в.

4. Философия истории XX в. Цивилизационный подход Предмет изучения – локальные цивилизации Цивилизация – культурно-историческая общность людей, характеризующаяся спецификой ценностей

Основные цивилизации начала XXI века

Д.Вико (ит., 1668-1744) Основоположники цивилизационного подхода В истории народа 3 фазы: «эпоха богов» «эпоха героев» «эпоха людей» УПАДОК Н.Я. Данилевский (русск., 1822-1885) Теория культурно-исторических особенностей развития различных народов (религиозная самобытность России) О. Шпенглер (нем., 1880-1936), А. Тойнби (анг., 1889-1975), Л.Н. Гумилёв (русск., 1912-1992) Теория локальных цивилизаций У каждой культуры свои возможности развития, которые появляются, созревают, увядают, никогда не повторяются Каждая последующая цивилизация наследует достижения предшествующей Главный источник развития – взаимодействие со средой обитания Амер. экономисты, политологи, социологи (Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл, Э. Тоффлер) – 2 пол. XX в. Стадиальная теория мирового цивилизационного развития Движущие силы: прогресс знания, совершенствование О.Т., новые формы производственной деятельности Прогресс: охота и собирательство – земледелие и скотоводство – промышленное производство – общество высоких технологий Проблема модернизации Р.Д. Коллингвуд (ан., 1889-1943) скептицизм Необходим прогресс духовного развития человечества Насколько новое является прогрессивным – решать в отдельно для каждого случая

Джамбаттиста Вико Николай Яковлевич Данилевский Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер Арнольд Джозеф Тойнби Лев Николаевич Гумилёв Джеймс К. Гэлбрейт Робин Джордж Коллингвуд

На каждом этапе своего развития человечество обращается к истории, чтобы… обрести уверенность в своём будущем.

Проверка домашнего задания «Движущие силы исторического развития» Мыслители Века Источники прогрессивного развития Д. Локк Г. Гегель К. Маркс Л. Гумилёв Дж. Гэлбрейт

Заполни таблицу «Движущие силы исторического развития» Мыслители Века Источники прогрессивного развития Д. Локк 17 в. Разум Г. Гегель 18 в. Познание, стремление к АБСОЛЮТНОМУ ДУХУ К. Маркс 19 в. Классовая борьба Л. Гумилёв 20 в. Взаимодействие со средой обитания Дж. Гэлбрейт 2 пол. 20 в. Прогресс знания, совершенствование О.Т., новые формы производственной деятельности

Что принципиально нового в понимание вопроса о месте личности в истории внес

Закономерности и случайности в жизни народов

Вопрос о том, подчиняется ли историческое развитие определенным закономерностям или же в истории господствует случайность, издавна волновал мыслителей.

Религиозно-мистические взгляды на историю

Большинство летописцев и историков прошлого обращали особое внимание на описание свершений властителей и завоевателей, стремясь понять мотивы их поступков, рассуждая о том, каким мoгли бы быть облик мира при ином, лучшем или худшем, выборе.

В то же время и в античном мире, и в Средневековье было принято считать, что за действиями людей стоят высшие силы. Вмешательство свыше, проявляющее себя через случайности, препятствующие или, наоборот, помогающие реализации замыслов людей, рассматривалось как важнейшая движущая сила истории. При этом в античном мире преобладало убеждение, что постичь стремления высших сил, их цели человеку не дано. В религиях Востока, в частности в буддизме, понятия поступательного развития не было вообще, жизнь рассматривалась как идущая по кругy смена циклов, длящихся миллионы лет.

Идея о развитии, подчиненном определенной цели, появилась лишь с зарождением христианства. Исходной точкой возникновения мира оно считало акт eгo сотворения по высшей воле. Завершение истории связывалось с наступлением Страшного суда, наказанием гpешников и обретением вечного блаженства праведниками.

Один из первых мыслителей, обосновавших христианскую концепцию исторического развития, был Аврелий Августин (354-430), История, по eгo мнению, это борьба между Добром и Злом, гpaдом Божьим и Земным, людьми, живущими любовью к Богy, и людьми с материальными, плотскими стремлениями. Эта борьба прошла пять этапов, описанных в Ветхом Завете. Пришествие Христа Авгyстин считал началом шестогo, последнего, этапа, предсказывая, что завершится он с наступлением конца света. Взгляды Авгyстина преобладали в христианской церкви в Cpeдние века.

Несмотря на то что в мировоззренческих системах, основанных на религиозных представлениях, решающей силой истории выступали высшие силы, человек не рассматривался как марионетка, слепо выполняющая их волю. Было принято считать, что можно (жертвоприношением, молитвой, соблюдением соответствующих обрядов и ритуалов) обеспечить их поддержку в том или ином нaчинании. Античная мифология с ее многобожием и христианство с разделением вселенского Добра и Зла не исключали, что человек обладает свободой воли в выборе покровителей в соответствии со своими склонностями, хотя церковь и не одобряла те варианты выбора, которые ассоциировались с темными силами.

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII-XIX вв.

Возросшие темпы перемен в жизни народов Европы в Новое время породили немало попыток постичь движущие пружины истории и направление ее развития. В этот период родилась идея пpогpecca он связывался с расширением границ человеческого знания, успхами науки и техники, совершенствованием форм организации жизни общества.

Взглядам просветителей и их вере в разум в известной мере противостояли воззрения немецкой классической философии. Так, И. Кант (1724-1804), считающийся ее основоположником, исходил из того, что в век Просвещения критическому анализу должна быть подвергнута не только действительность, но и способность человека к ее адекватному отражению.

Познание подлинной сути вещей, по мнению Канта, невозможно, поэтому на достижение идеалов, таких, как совершенное правовое устройство государства, вечный мир, можно только надеяться. Реальными являются постепенное улучшение положения людей и их природы, реформы, содействующие прогpессу материальной культуры.

Многие современники воспринимали взгляды гегеля как иррационально-мистические, хотя они перекликаются с представлениями конца ХХ века о формировании единого глобального «информационного поля», которое уже приобрело собственную логику развития, не зависящую от воли отдельного человека.

Становление и развитие материалистических взглядов на мир.

Стремления понять причины многообразия в облике различных государств еще в античные времена привели многих мыслителей к выводу о большом влиянии материальных факторов, прежде вceгo природной, географической среды на жизнь общества, eгo культуру и традиции. Подобные дoгадки высказывал еще Аристотель (З84- 322 до н.э.). В Новое время сторонниками таких взглядов стали французский мыслитель Ш. Л. де Монтескье (1689-1775) и немецкий ученый И. Гердер (1744-1803).

Вершиной материалистическогo понимания истории принято считать учение, разработанное К. Марксом (1818-1883) и Ф. Энгельсом (1820-1895) и оказавшее большое влияние на историческую науку ХХ века, особенно отечественную.

Прогресс ассоциировался с последовательной сменой общественно-экономических формаций (первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической). Они различались по признакам преобладающих форм собственности на средства производства; социальной структуре общества и xaрактеру отношений между составляющими ее классами; уровню развития производительных сил. Присущий каждой формации способ производства материальных благ рассматривался как исторически конечный. Рано или поздно он исчерпывал себя, ограничивал возможности дальнейшего увеличения объема выпуска продукции, внедрения новых достижений науки и техники.

Марксизм не отрицал роль идей и идеалов в развитии человечества, но при этом духовная сфера общественной жизни рассматривалась как вторичная, производная от экономических, социальных отношений. Иначе говоря, считалось, что представление о необходимости перемен могут укорениться в обществе не раньше чем полностью проявятся и обострятся присущие ему противоречия.

Не отвергались и роль личности в истории, значение случайных факторов. В то же время предполагалось, что успешными могут быть лишь те действия, которые стихийно или осознанно предпринимаются в соответствии с назревшими потребностями общественногo развития.С этой точки зрения, случайность в марксизме есть форма проявления необходимости, закономерности.

Привлекательность марксизма для современников была связана с тем, что он предлагал относительно простое объяснение процессов исторического развития. В то же время многие идеи К. Маркса и Ф.Энгельса еще при их жизни, а особенно в ХХ веке, были поставлены под сомнение.

Развенчанию марксизма в немалой степени содействовало eгo превращение в перечень норм, определяющих, что и как должна изучать историческая наука.

Значит, историческая наука, если она хочет быть действительно наукой, не может больше сводить историю общественногo развития к действиям королей и полководцев, к действиям «завоевателей» И «покорителей» государств, а должна, прежде всегo, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов.

Значит, первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительныхсил и производственныхотношений, законов исторического развития общества».

Таким образом, Сталин не только примитизировал воззрения К. Маркса, но и придал им универсалистский характер. И это несмотря на то, что сам Маркс, прекрасно осознавая многообразие мира, возражал против такой универсализации. Вместе с тем современные ученые снраведливо указывают на то обстоятельство, что Маркс в своих суждениях о роли классовой бuрьбы и кризисах капитализма исходил из реалий XIX в,. когда преобладал домонополистический капитализм, Ф. Энгельс дожил до начала монополистической стaдии и осознал некоторые прежние заблуждения Маркса относительно зрелости капитализма. Однако он так и не cмoг пересмотреть своих принципиальных взглядов на историческую роль пролетариата. В то же время немецкий социолог М. Вебер (1864-1920), социальные отношения не сводятся к одной только классовой борьбе. Если нeимущие, в силу особенностей культуры и традиций общества, удовлетворены своим положением (статусом), считают eгo нормальным и естественным, то у них нет оснований для протеста. Тогда на первый план могyт выходить иные интересы (религиозные, национальные), становящиеся движущей силой истории, но не связанные с производством и распределением материальных блaг.

Многие историки обращали внимание, что исключительное многообразие форм общественной жизни различных народов нельзя свeсти к общим, абстрактным схемам, геополитическое положение, культурные особенности отдельных государств оказывают настолько большое влияние на их развитие, что попытки подогнать все это многообразие под сталинскую Формационную теорию терпели неудачу, тем более что в советское время чуть ли не под строгим запретом нaходилась Марксова концепция «азиатскогo способа производства». Она позволила некоторым отечественным востоковедам объяснить особенности развития ряда восточных обществ и раскрыть причины сравнительно легкого покорения отдельными европейскими cтpaнaми обширных и гyстонаселенных территорий восточных империй.

Философия истории в хх веке

В первой половине ХХ века широкое распространение получил так называемый цивилизационный подход к истории. В качестве основногo объекта изучения выступали прошлыеe цивилизации, различающиеся по характеру материальной и духовной культуры и проходящие определенные этапы в своем развитии.

В теориях цивилизационного развития прогpесс связьгвался с тем, что каждая новая цивилизация, в определенной мере наследуя достижения своих предшественниц, достигает все более высоких уровней материальной и духовной культуры, главным источником развития Гумилев считал взаимодействие народов со средой их обитания.

Во второй половине ХХ века большую популярность приобрели идеи о существовании фаз, или стадий мировой цивилизации развития. Американские экономисты, политологи и социологи (Дж, Гэлбрейm, У. Ростоу, Д. Белл, Э. Тоффлер) видели движущую силу истории в расширении горизонтов знания, позволявшего совepшенствовать орудия труда, что обеспечивало овладение новыми формами производственной деятельности. Прогресс связывался ими с переходом от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, а затем к промышленному производству и современному обществу высоких технологий.

Переход к каждой новой ступени разбития не рассматривался как жестко детерминированный (предопределенный) законами поступательного развития истории. Он характеризовался как возможность, реализация которой зависела от существования соответствующих предпосылок. В их числе особо выделялись историко-культурные, политические особенности, международные условия и традиции отдельных цивилизаций, определявшие положение личности в обществе.

Все это показывает, что на понимание прошлого, закономерностей и тенденций исторического развития определяющее воздействие оказывают реальности настоящего. Обострение тех или иных проблем побуждает людей вновь обращаться к пройденному пути, по-новому осмысливать eгo. Заново открывая для себя неразрывное единство прошлого и настоящего, человечество на каждом новом этапе cвoeгo развития стремится обрести через обрашение к истории уверенность в своем будущем.

1. В чем состояли особенности религиозно-мистических взглядов на исторический процесс? В какие исторические эпохи господствовали подобные взгляды? Какой представлялась роль человека в истории?

2. Укажите особенности исторических взглядов эпохи Просвещения. Что являлось, по мнению ученых XVIII века, движущей силой общественногo развития?

Что принципиально новoгo в понимание вопроса о месте личности в истории внес немецкий философ И.Кант?

4. Как представлял исторический процесс Г. Гегель? Что он имел в виду под понятием «мировой дух»?

5. Объясните сущность марксистских воззрений на историческое развитие. Какие факторы, по мнению марксистов, являются определяющими в прогрессе человечества? Подумайте, в чем состоит ограниченность марксистского толкования истории.

6. В каких значениях историки хх века употребляли понятие «цивилизация. Какие принципы лежат в основе цивилизационногo подхода к истории? Назовите имена ученых, разработавших концепции локальных цивилизаций.

7, Как определяют движущие силы исторического процесса сторонники теории стадий мирового цивилизационного развития?

8.Какие реальности хх века вызывают опасения ученых по поводу поступательного развития человечества?

9. Заполните таблицу.

Таблица Движущие силы исторического развития

| Мыслители | Века | Источники прогрессивного развития |

| Д. Локк | ||

| Г.Гегель | ||

| К. Маркс | ||

| Л. Гумилев | ||

| Дж. Гэлбрейт |

Сделайте вывод о том, как менялись взгляды на источники общественного прогресса.

История скачать, задача школьнику 10 класса, материалы по истории для 10 класса онлайн

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.