Что принято за единицу классификации в системе природы линнея биология 11

Развитие биологии в додарвиновский период.Система К. Линнея

Вопрос 1. Что было известно о живой природе в Древнем мире?

В эпоху Античности некоторые древнегреческие философы выделяли материальное начало, которое рассматривали как первоисточник всего живого. Фалес Милетский (ок. 625—547 до н. э.) таким первоисточником считал воду. Живший на полвека позже Анаксагор (ок. 500—428 до н.э.) утверждал, что живые организмы произошли из воздуха. Демокрит (ок. 470 или 460 до н.э. — умер в глубокой старости) был уверен, что основой зарождения жизни является ил. Серьезный вклад в развитие представлений о жизни внес Аристотель (384—322 до н.э.), создавший теорию непрерывного и постепенного развития живого из неживого, первую систематику животных, а также «лестницу существ».

Вопрос 2. Чем можно объяснить господство представлений о неизменности видов в XVIII в.?

В XVIII в. в Европе господствовало мировоззрение, основанное на догматах христианской церкви. Ученые считали, что поскольку все живые организмы созданы Богом, то они совершенны, отвечают цели своего существования и неизменны во времени. Такое метафизическое направление в биологии получило название «креационизм».

Вопрос 3. Что такое систематика?

Систематика — это наука о классификации живых организмов. В древности существовало множество разнообразных систем классификации. Основы современной систематики были заложены в XVIII в. шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем (1707— 1778).

Вопрос 4. По какому принципу построена классификация организмов К. Линнея?

Основой классификации К. Линнея является принцип иерархичности таксонов (групп организмов), когда несколько более мелких таксонов объединяются в более крупный. Виды объединяются в род, роды — в отряд и т. д. Самой крупной таксономической единицей в системе К. Линнея являлся класс. Для обозначения видов К. Линней использовал бинарную (двойную) номенклатуру: первое слово названия обозначало род, второе — видовую принадлежность. Например, Ноmo sapiens — человек разумный, Convallaria majalis — ландыш майский, Ursus arctos — медведь бурый.

Вопрос 5. Поясните мысль, высказанную К.Линнеем: «Система — это ариаднина нить ботаники, без нее гербарное дело превращается в хаос».

В XVIII в. было уже известно множество видов растений. При отсутствии строгой классификации становилось все сложнее работать с ними, отделять один вид от другого, объединять родственные виды в группы, определять степень их родства. Иными словами, как нить Ариадны вывела героя Тезея из Лабиринта, так и систематика помогла навести порядок в том хаосе знаний, которые накопили ученые до Линнея.

Упорядочение представлений о развитии жизни на Земле

Вопрос 1. Что такое практическая система классификации живых организмов?

Ещё в древности возникла потребность в упорядочении быстро накапливающихся знаний в области зоологии и ботаники, которая привела к их систематизации. Были созданы практические системы классификаций, по которым животные и растения объединялись в группы в зависимости от приносимой ими пользы или вреда для человека.

Например, лекарственные растения, огородные растения, декоративные растения, ядовитые животные, домашний скот. Эти классификации объединяли совершенно разные по строению и происхождению организмы. Однако в связи с удобством использования подобные классификации и сейчас применяются в популярных и прикладных литературных источниках.

Вопрос 2. Какой вклад в биологию внес К. Линней?

К. Линней описал более 8 тыс. видов растений и 4 тыс. видов животных, установил единообразную терминологию и порядок описания видов. Он объединил сходные виды в роды, роды в отряды, а отряды в классы. Таким образом, в основу своей классификации он положил принцип иерархии (соподчинения) таксонов. Ученый закрепил использование в науке бинарной (двойной) номенклатуры, когда каждый вид обозначается двумя словами: первое слово означает род и является общим для всех входящих в него видов, второе — собственно видовое название. Причём названия для всех видов даются на латинском языке и на родном, что даёт возможность всем учёным понимать о каком растении или животном идёт речь. Например, Rozana conana (Шиповник обыкновенный). К. Линней создал самую современную для своего времени систему органического мира, включив в нее все известные к тому времени виды животных и растений.

Вопрос 3. Почему систему Линнея называют искусственной?

К. Линней создал самую совершенную для своего времени систему органического мира, включив в нее все известные к тому времени виды животных и растений. Будучи крупным ученым, он во многих случаях правильно объединил виды организмов по сходству строения. Однако произвольность в выборе признаков для классификации — у растений строение тычинок и пестиков, у птиц — строение клюва, у млекопитающих — строение зубов — при- вела Линнея к ряду ошибок. Он сознавал искусственность своей системы и указывал на необходимость разработки естественной системы природы. К. Линней писал: «Искусственная система служит только до тех пор, пока не найдена естественная». Как теперь известно, естественная система отражает происхождение животных и растений и основана на их родстве и сходстве по совокупности существенных черт строения.

Вопрос 4. Изложите основные положения эволюционной теории Ламарка.

Ж. Б. Ламарк описал основные положения своей теории в книге «Философия зоологии», изданной в 1809 г. Он предложил 2 положения эволюционного учения. Эволюционный процесс представляется в виде градаций, т.е. переходов от одной ступени развития к другой. В результате происходит постепенное повышение уровня организации, возникают более совершенные формы, от менее совершенных. Таким образом, первое положение теории Ламарка называют «правилом градации».

Ламарк считал, что в природе виды не существуют, что элементарной единицеё эволюции является отдельно взятая особь. Многообразие форм возникло в результате влияния сил внешнего мира, в ответ на которые у организмов вырабатываются приспособительные признаки — адаптации. При этом влияние среды носит прямой, адекватный характер. Ученый полагал, что каждому организму присуще стремление к совершенствованию. Организмы, находясь под влиянием факторов окружающего их мира, определенным образом реагируют: упражняя или не упражняя свои органы. В результате возникают новые сочетания признаков и сами признаки, передающиеся в ряду поколений (т.е. происходит «наследование приобретенных признаков»). Это второе положение теории Ламарка называется «правилом адекватности»

Вопрос 5. Какие вопросы не получили ответа в эволюционной теории Ламарка?

Ж. Б. Ламарк не смог объяснить возникновения приспособлений, обусловленных «мертвыми» структурами. Например, окраска скорлупы птичьих яиц носит явно приспособительный характер, но объяснить этот факт с позиций его теории невозможно. Теория Ламарка исходила из представлений о слитной наследственности, свойственной целому организму и каждой из его частей. Однако открытие вещества наследственности — ДНК и генетического кода — окончательно опровергло идеи Ламарка.

Вопрос 6. В чем сущность принципа корреляций Кювье? Приведите примеры.

Ж. Кювье говорил о соответствии строения различных органов животных друг другу, которое он называл принципом корреляции (соотносительности).

Например, если у животного имеются копыта, то вся его организация отражает травоядный образ жизни: зубы приспособлены к перетиранию грубой растительной пищи, челюсти имеют соответственное строение, желудок многокамерный, очень длинный кишечник и т. д. Если у животного желудок служит для переваривания мяса, то и другие органы сформированы соответственно: острые зубы, челюсти, приспособленные для разрывания и захвата добычи, когти для ее удержания, гибкий позвоночник для маневрирования и прыжков.

Вопрос 7. В чем заключаются отличия трансформизма от эволюционной теории?

Среди философов и естествоиспытателей XVIII—XIX вв. (Ж. Л. Бюффен, Э. Ж. Сент-Илер и др.) была распространена идея об изменяемости организмов, базировавшаяся на взглядах некоторых античных ученых. Такое направление носило название трансформизма. Трансформисты допускали, что организмы реагируют на изменение внешних условий изменением своего строения, но не доказывали эволюционных преобразований организмов при этом.

Что принято за единицу классификации в системе природы линнея биология 11

Подробное решение параграф § 52 по биологии для учащихся 10 класса, авторов Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 2014

1. Что вам известно о происхождении растений и животных?

Ответ. Растения и животные произошли от одного примитивного предка в ходе длительной эволюции. Случилось это несколько миллиардов лет назад. Растениям, в отличие от животных, свойственно наличие хлорофилла, придающего им зеленую окраску. Благодаря хлорофиллу растения, по способу питания, являются автотрофными, то есть способными питаться неорганическими веществами и за счет энергии солнца создавать из них нужную им органику (белки, углеводы, сахар, крахмал и прочее). Происхождение растений и их развитие шло по пути постоянного увеличения уровней сложности от простейших одноклеточных организмов до современных цветковых растений.

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии являются одними из первых и самых примитивных обитателей нашей планеты, отмеченных еще 3.5 млрд. лет назад. 3.3 млрд. лет назад появляются нитчатые формы. Сообщество цианобактерий способно создавать строматолиты — минеральные структуры, хорошо известные из докембрия и образующиеся и сегодня в определенных условиях (Австралия).

Появившиеся несколько позже (3 млрд. лет назад) водоросли были представлены уже и многоклеточными формами. С этого же возраста известны геологические следы процесса фотосинтеза. 1.25 млрд. лет известны красные водоросли, уже сходные с современными формами. 1.2 млрд. лет назад появляются зеленые водоросли, которые широко распространены в биотах венда и кембрия. Произошли от зеленых жгутиковых организмов. В венде отмечены отпечатки бурых водорослей. В силуре возникают высокоорганизованные формы водорослей. 1200 млн. лет назад водоросли уже распространились по суше, обитая во влажных местах. Однако возникновение развитых наземных форм не могло произойти до тех пор, пока озоновый слой не достиг достаточной мощности, чтобы защитить наземных обитателей от ультрафиолетового излучения.

От водорослей хлорофитов, а возможно от бурых, независимо от высших растений, произошли мхи, которые еще не имели сосудов, но уже заселяли сушу. Их остатки найдены в карбоне, но понятно, что группа развилась намного раньше, будучи среди первых наземных растений. Споры, похожие на споры печеночных мхов, найдены в ордовике (Llanvirn). Однако дальнейшего развития эта группа не получила. Существует также версия происхождения мхов от риниофитов.

Следующим этапом в эволюции растений стало возникновение трахеофитов — сосудистых растений (450 млн. лет назад), которые сначала размножались спорами (споры известны с позднего ордовика), а затем и семенами. Первые наземные растения, очевидно, появились в форме крошечных растений, напоминающих печеночные мхи, в среднем ордовике. Они еще не имели сосудистых тканей, что строго ограничивало их размеры и жестко привязывало к влажным наземным условиям. С ордовика до конца девона существовали первые наземные растения — риниофиты. Они имели кутикулу, защищающие их от высыхания, ползучее корневище и вертикальные дихотомические стебли не более 20 см высотой, но настоящих листьев еще не было. С позднего силура они широко распространились по полузатопленным берегам мелководных лагун и рек.

В позднем силуре от псилофитовых форм происходят плауны, которые в карбоне достигают своего максимального развития. Их представители, лепидодендроны и сигиллярии были уже высокими деревьями до 30–40 м. Росли, в основном, в болотистых районах. Ветвление было еще дихотомическим, а листья имели шиловидную форму. Все ранние растения еще были споровыми.

Девонский период стал временем развития основных групп растений. В начале или середине девона из тримерофитовых развиваются членистостебельные растения — хвощи. Они расселялись уже по берегам озер и рек, в том числе и на песчаных почвах. Их расцвет также пришелся на каменноугольный период, когда возникли уже настоящие леса. В начале мезозойской эры стали угасать и еще до начала палеогена остался только один существующий сейчас род.

В позднем девоне произошли папоротникообразные растения, широко распространившиеся в мезозойскую эру, когда существовали крупные древовидные формы, сейчас уже вымершие. Многие современные семейства появились в меловом периоде. Оледенения вытеснили их в южные широты.

Со среднего девона по ранний карбон существовали праголосемянные растения, имевшие кустистые или древовидные формы, но размножавшиеся еще при помощи спор. В перми растения расселились по внутриматериковым и горным районам.

В позднем девоне от праголосемянных возникают голосеменные растения. Первыми их них произошли семенные папоротники, существовавшие с девона до юрского периода. Позже появились кордаиты (ранний карбон), саговники (пермь), гинкговые (пермь) и хвойные (поздний карбон). В мезозойскую эру они господствовали в растительном покрове на всей Земле.

На границе юры и мела появляются покрытосеменные или цветковые растения, которые в наше время являются самыми многочисленными. Сначала развилась группа двудольных, которая уже в раннем мелу дала начало однодольным растениям, являющимся, в основном, травянистыми. Вот так происходило происхождение растений.

2. Как вы понимаете, что такое эволюция?

Существует несколько эволюционных теорий, объясняющих механизмы, лежащие в основе эволюционных процессов. В данный момент наиболее общепринятой является синтетическая теория эволюции, являющаяся синтезом классического дарвинизма и популяционной генетики. Она позволяет объяснить связь материала эволюции (генетические мутации) и механизма эволюции (естественный отбор). В рамках теории эволюция определяется как процесс изменения частот аллелей генов в популяциях организмов в течение времени, превышающего продолжительность жизни одного поколения.

Чарлз Дарвин первым сформулировал теорию эволюции путём естественного отбора. Эволюция путём естественного отбора — это процесс, который следует из трёх фактов о популяциях: 1) рождается больше потомства, чем может выжить; 2) у разных организмов разные черты, что приводит к различиям в выживаемости и вероятности оставить потомство; 3) эти черты — наследуемые. Эти условия приводят к появлению внутривидовой конкуренции и избирательной элиминации наименее приспособленных к среде особей, что ведёт к увеличению в следующем поколении доли особей, черты которых способствуют выживанию и размножению в этой среде. Естественный отбор — единственная известная причина адаптаций, но не единственная причина эволюции. К числу неадаптивных причин относятся генетический дрейф, поток генов и мутации.

Несмотря на неоднозначное восприятие в обществе, эволюция как естественный процесс является твёрдо установленным научным фактом, имеет огромное количество доказательств и не вызывает сомнений в научном сообществе. В то же время отдельные аспекты теорий, объясняющих механизмы эволюции, являются предметом научных дискуссий. Открытия в эволюционной биологии оказали огромное влияние не только на традиционные области биологии, но и на другие академические дисциплины, например, антропологию, психологию. Представления об эволюции стали основой современных концепций сельского хозяйства, охраны окружающей среды, широко используются в медицине, биотехнологии и многих других социально значимых областях человеческой деятельности

Вопросы после § 52

1. Как Ж. Б. Ламарк объяснял ход эволюции у растений и животных?

Ответ. Согласно Ламарку, изменения у животных и растений под действием внешних условий происходят по-разному. Так, растения воспринимают изменения условий непосредственно через обмен веществ с внешней средой. Если семя какого-либо лугового растения, растущего в низинах, будет случайно занесено на сухую каменистую возвышенность, то, приспосабливаясь к новым условиям, потомство этого семени превратится в новую разновидность. У лютика, растущего в воде, подводные листья рассечены на тонкие волосовидные доли, а листья, находящиеся на поверхности воды, широкие и округлые, разделены на простые лопасти. У родственного вида лютика, растущего на влажной почве, листья не разделены на тонкие доли. Ламарк считал, что при попадании семян первого вида лютика не в воду, а на влажную почву из них вырастут растения второго вида. Однако в действительности этого не бывает.

Для животных Ламарк разработал более сложный механизм преобразований, осуществляющийся в следующей последовательности:

• всякая значительная перемена во внешних условиях вызывает изменения в потребностях животных;

• это влечёт за собой новые действия животных и возникновение новых «привычек»;

• в результате животные начинают чаще употреблять органы, которыми они раньше мало пользовались; эти органы значительно развиваются и увеличиваются, а если требуются новые органы, то они под влиянием потребностей возникают «усилиями внутреннего чувства».

Таким образом, главным фактором эволюции Ламарк считал прямое влияние среды. Он придавал большое значение «упражнению» и «неупражнению» органов, считая, что упражнение ведёт к их усилению и результаты такой тренировки передаются потомству. Ламарк допускал, что стремление, желание животного ведёт к усиленному притоку крови и «других флюидов» к той части тела, к которой направлено это стремление, вызывая её усиленный рост, передаваемый затем по наследству потомству.

Как первая последовательная и цельная попытка создания эволюционного учения, теория Ламарка была прогрессивной для своего времени. Однако представленные Ламарком доказательства причин изменяемости видов не были убедительными. Основные положения его теории не были выведены и доказаны исходя из научных фактов, а являлись лишь умозрительным построением. Он не объяснил, откуда возникает «стремление организмов к прогрессу», которое, по Ламарку, присуще всему живому и является движущей силой эволюции, и почему следует считать наследственным свойство организмов целесообразно реагировать на внешние воздействия.

2. Что принято за единицу классификации в системе природы Линнея?

Ответ. Решающий вклад в создание системы природы внёс в XVIII в. выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707–1778). Линней разделил каждое из царств природы (он выделил три царства: Растения, Животные и Минералы) на соподчинённые группы: классы, отряды, роды и виды. За единицу классификации он принял вид – совокупность особей, сходных по строению. Растения были разделены на 24 класса и 116 отрядов на основе анализа строения органов размножения. Отряды включали в себя роды, роды – виды, которые, в свою очередь, подразделялись на подвиды. Животные были разделены на 6 классов (Млекопитающие, Птицы, Амфибии, Рыбы, Черви и Насекомые). К. Линней отнёс человека к классу млекопитающих и отряду приматов. Отнесение человека к миру животных, помещение его в один отряд с обезьянами потребовало от Линнея большой гражданской смелости, так как отвергало представление о человеке как о центральном обособленном объекте живой природы.

Линней установил принцип соподчинённости систематических категорий, считая, что соседние категории связаны не только сходством, но и родством: чем дальше расположены категории друг от друга, тем меньше степень их родства.

3. В чём состоят основные положения учения Ч. Дарвина?

Ответ. В основу своего объяснения механизмов эволюции Ч. Дарвин положил три главных фактора: изменчивость организмов, борьбу за существование и естественный отбор, среди которых естественный отбор является направляющей, движущей силой.

Теорию Дарвина можно сформулировать в виде довольно простых положений:

1. Организмы изменчивы. Трудно найти такое свойство или признак, по которому особи, принадлежащие к данному виду, были бы полностью тождественны.

2. Различия между организмами, хотя бы частично, передаются по наследству.

3. Теоретически при благоприятных условиях любые организмы могут размножаться в геометрической прогрессии и в состоянии заполнить Землю, однако такого не случается, так как жизненные ресурсы ограниченны, что приводит к борьбе за существование, в которой выживают не все.

4. В результате борьбы за существование происходит естественный отбор – выживают те особи, которые располагают полезными в данных условиях свойствами. Выжившие передают эти свойства своему потомству. Следовательно, эти свойства закрепляются в череде последующих поколений.

Индивидуальные наследственные уклонения (наследственная изменчивость), борьба за существование и естественный отбор в длинном ряду поколений обеспечивают приспособительные изменения организмов к конкретным условиям существования. Этими же процессами определяется многообразие видов и общее повышение уровня организации организмов, населяющих Землю.

4. Какие факты позволяют говорить о борьбе за существование? Как проявляется эта борьба в природе?

Ответ. Живые организмы стремятся размножиться в геометрической прогрессии и теоретически любой организм может заполнить Землю очень быстро. Фактически этого никогда не случается, так как жизненные ресурсы ограничены и достаются лишь немногим — тем, кто может одержать победу в борьбе за жизнь, или борьбе за существование. Внутривидовая борьба за существование проявляется у разных видов, прежде всего, в конкуренции за кормовые ресурсы и полового партнера. Как правило, прямому столкновению особей препятствуют различные приспособления, среди которых следует выделить метки, обозначающие индивидуальный участок: пение певчих птиц, оставление пахучих выделений и т. п. Нарушение границ индивидуального участка нередко сопровождается боями. Реже встречается прямое взаимодействие, например каннибализм. Межвидовая борьба наиболее ярко проявляется в конкурентных отношениях между видами, занимающими сходную нишу жизни. Типичный пример — взаимоотношения черной и серой крыс. Кроме того, иногда к межвидовой борьбе относят взаимоотношения между хищником и жертвой, паразитом и хозяином. Причем такого рода взаимодействия, как правило, идут на пользу обоим видам, и чем древнее связь, тем более эффективным является взаимное приспособление и, как следствие, происходит сопряженное эволюционное развитие.

►Понаблюдайте за окружающими вас животными и растениями. Отметьте, чем они различаются, составьте списки различий.

Развитие живой природы на земле привело к образованию двух основных групп организмов — растений и животных.

Между животными и растениями, несмотря на внешние различия, существует много общего.

Сходство растительных и животных клеток обнаруживается на элементарном химическом уровне. Современными методами химического анализа в составе живых организмов обнаружено около 90 элементов периодической системы. На молекулярном уровне сходство проявляется в том, что во всех клетках найдены белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и т. д.

Растениям, как и животным, присущи такие свойства живого, как рост, развитие, обмен веществ, раздражимость, движение, размножение, причем половые клетки животных и растений формируются путем мейоза и в отличие от соматических имеют гаплоидный (n) набор хромосом.

Клетки и растений, и животных окружены тонкой цитоплазматической мембраной. Однако у растений имеется еще толстая целлюлозная клеточная стенка. Клетки, окруженные твердой оболочкой, могут воспринимать из окружающей среды необходимые им вещества только в растворенном состоянии. Поэтому растения питаются осмотически. Интенсивность же питания зависит от величины поверхности тела растения, соприкасающейся с окружающей средой. Вследствие этого у большинства растений наблюдается значительно более высокая степень расчлененности, чем у животных, за счет ветвления побегов и корней.

Существование у растений твердых клеточных оболочек обусловливает еще одну особенность растительных организмов — их неподвижность, в то время как у животных мало форм, ведущих прикрепленный образ жизни. Именно поэтому распространение животных и растений происходит в разные периоды онтогенеза: животные расселяются в личиночном или во взрослом состоянии; растения осваивают новые местообитания путем переноса ветром или животными зачатков (спор, семян), находящихся в состоянии покоя.

Растительные клетки отличаются от клеток животных особыми органоидами-пластидами, а также развитой сетью вакуолей, в значительной мере обусловливающих осмотические свойства клеток. Животные клетки изолированы друг от друга, а у клеток растений каналы эндоплазматической сети через поры в клеточной стенке сообщаются друг с другом. В качестве запасных питательных веществ в клетках животных накапливается гликоген, а в растительных — крахмал.

Низшие одноклеточные растения и одноклеточные простейшие животные трудно различимы не только внешне. Например, у эвглены зеленой – организма, стоящего как бы на границе растительного и животного мира, питание смешанное: на свету она синтезирует органические вещества с помощью хлоропластов, а в темноте питается гетеротрофно, как животное. Рост растений почти непрерывен, а у большинства животных он ограничен определенным периодом онтогенеза, после прохождения которого рост прекращается. Бесспорно то, что у современных растений и животных были общие предки. Именно они и послужили общим корнем для эволюционного развития и дивергенции растений и животных.

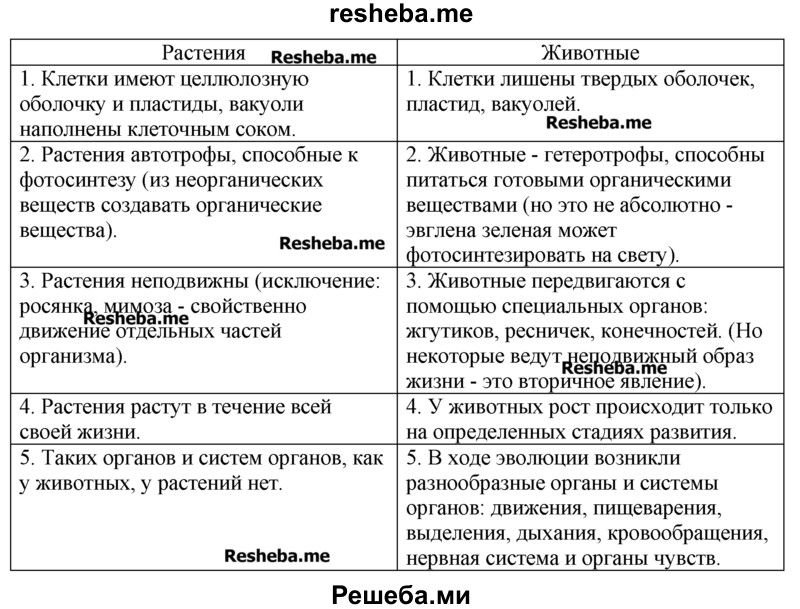

Различия в строении клеток растений и животных

В процессе эволюции, в связи с неодинаковыми условиями существования клеток представителей различных царств живых существ, возникло множество отличий. Сравним строение и жизнедеятельность клеток растений и животных.

Главное отличие между клетками этих двух царств заключается в способе их питания. Клетки растений, содержащие хлоропласты, являются автотрофами, т. е. сами синтезируют необходимые для жизнедеятельности органические вещества за счет энергии света в процессе фотосинтеза. Клетки животных — гетеротрофы, т. е. источником углерода для синтеза собственных органических веществ для них являются органические вещества, поступающие с пищей. Эти же пищевые вещества, например углеводы, служат для животных источником энергии.

Есть и исключения, такие как зеленые жгутиконосцы, которые на свету способны к фотосинтезу, а в темноте питаются готовыми органическими веществами. Для обеспечения фотосинтеза в клетках растений содержатся пластиды, несущие хлорофилл и другие пигменты.

Так как растительная клетка имеет клеточную стенку, защищающую ее содержимое и обеспечивающую постоянную ее форму, то при делении между дочерними клетками образуется перегородка, а животная клетка, не имеющая такой стенки, делится с образованием перетяжки.

Резкую границу между животными и растениями провести нельзя. Если высшие, сложно организованные животные и растения всегда резко отличаются друг от друга многими признаками, то их низшие формы, особенно одноклеточные животные и растения, нередко имеют черты сходства. Это свидетельствует об общности происхождения животных и растений.