Что приводит к образованию новых видов

Образование новых видов, принципы дивергенции Дарвина, географический и экологический способы видообразования

Образование новых видов — важнейший процесс в эволюции органического мира. Внутри вида постоянно происходят процессы микроэволюции (начальные этапы эволюционного процесса), приводящие к образованию новых внутривидовых группировок — популяций и подвидов. Это происходит потому, что в различных популяциях возникают разные мутации и формируются отличающиеся друг от друга генофонды.

Понятие и принципы дивергенции Дарвина

Неоднородные условия существования вида в различных частях ареала могут направлять отбор в различных направлениях. Это приводит к дивергенции (расхождению признаков).

Суть учения Дарвина о дивергенции заключается в признании того, что наиболее сходные, родственные организмы нуждаются в одинаковых условиях существования. Таким образом между ними происходит наиболее напряженная внутривидовая борьба. Наоборот, между наиболее отличающимися индивидами одного вида (а следовательно, и в одной популяции) общих интересов в борьбе за жизнь меньше, поэтому несхожие особи имеют больше преимуществ, следовательно, у них реальнее возможность выжить.

Механизм видообразования

Обычно промежуточные формы уступают крайним, не выдерживают с ними конкуренции и оказываются элиминированными в процессе естественного отбора. Благодаря изменчивости уклонившиеся от исходной формы виды могут все больше изменяться в наметившемся направлении, у них все больше накапливаются признаки, полезные для существования в данных конкретных условиях.

С каждым новым поколением разошедшиеся формы все больше и больше отличаются, а промежуточные формы вымирают. Изменившиеся условия существования могут направить отбор по новому руслу, что приводит к накоплению признаков, полезных в новой конкретной ситуации. Именно с этим связано такое понятие, как видообразование.

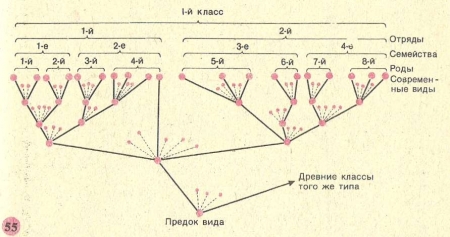

Конкретным примером дивергенции может служить судьба насекомых на небольших океанических островах, о чем уже упоминалось выше. Но если условия среды в течение длительного времени не изменяются, то вид остается неизменным по сравнению с исходным. Благодаря дивергенции возникают и высшие систематические категории — роды, семейства, отряды, классы и типы.

Способы видообразования

Изменения факторов среды, влияющих на организмы и важных для индивидуального развития, могут зависеть как от изменений живой и неживой природы того или иного географического ареала, так и от расширения экологического распределения вида. В связи с этим в природе различают географический и экологический способы видообразования.

Географическое видообразование

Происходит в результате фрагментации ареала материнского вида физическими барьерами (горные хребты, водные пространства и др.), что ведет к изоляции популяций и видов. Это приводит к изменению генофонда популяций, а затем и к созданию новых популяций, подвидов и видов. Так возникли байкальские виды ресничных червей, ракообразных, рыб, специфические виды, обитающие на океанических островах (например, галапагосские вьюрки).

С подобными явлениями встречаемся мы и в случае расширения ареала какого-либо вида. Популяции в новых условиях встречаются с иными географическими факторами (климат, почва) и с новыми сообществами организмов. Так образовались европейский и дальневосточный виды ландыша, лиственница сибирская идаурская, подвиды синицы большой: евро-азиатский, южно-азиатский и восточно-азиатский.

Экологическое видообразование

Возникает, когда небольшие группы одной популяции попадают в различные экологические условия (экологические ниши) в пределах ареала своего вида. Здесь организмы подвергаются действию новых условий. Это влечет за собой выявление и закрепление новых мутаций, изменение направления естественного отбора и формирование новых признаков.

Так, у полупаразитического лугового погремка в результате летних укосов сформировалось два подвида — погремок весенний раннеспелый и погремок летний позднеспелый.

В связи с пищевой специализацией обособилось несколько видов синиц. Синица большая и лазоревка обитают в лиственных лесах, садах, парках. Первая из них питается преимущественно крупными насекомыми, а вторая разыскивает мелких насекомых на коре деревьев. Синица московка и гаичка селятся в хвойных и смешанных лесах, питаясь насекомыми, а хохлатая синица — в тех же лесах, питаясь семенами хвойных деревьев.

Взаимосвязь и совместное действие способов

Границы между разными способами видообразования условны: на разных этапах микроэволюции один способ сменяет другой или они действуют совместно. Первичная географическая изоляция может в дальнейшем присовокупить действие экологической, что приведет к совершенствованию приспособлений. Таким образом процесс видообразования носит приспособительный характер.

Сформировавшийся вид становится генетически замкнутой системой, на этом заканчивается микроэволюция. Однако внутри вида продолжают накапливаться мутации, которые в свою очередь могут стать источником нового направления эволюции. Каждый вид реально существует, но является исторически сложившимся временным звеном в цепи процесса эволюции.

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы

Содержание:

Создатель классификации растений и животных К. Линней выделил биологический вид в качестве единицы систематики. Естествоиспытатель считал сходство морфологических признаков, их способность свободно скрещиваться между собой ведущими критериями для отнесения живых организмов к одному виду. Линней был уверен в неизменности видов.

Учение о наименьших группах организмов, обладающих близким родством, развивали Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин. Исследователи выяснили, что виды не существуют в природе вечно, а возникают, проходят путь развития и исчезают. Также, развитие науки позволило установить различия в химическом и генетическом составе, метаболизме.

Вид, его критерии

Видом называют группу особей с наследственным сходством признаков (Рис. 1). Для них характерна возможность скрещивания между собой. Появившееся потомство тоже плодовито. Особи одного вида обитают в определенной географической области, которую называют ареалом.

Нередко, особи приобретают устойчивые отличия от представителей других частей того же вида. Это происходит под воздействием условий внешней среды и других факторов. Возникают географические и экологические обособленные части вида — подвиды.

Не следует путать подвиды с появлением разной окраски и неодинаковыми размерами тела самцов и самок одного и того же биологического вида. Различия во втором случае обусловлены половым диморфизмом (Рис. 2).

Критерии вида, разработанные биологами, надо рассматривать в комплексе (Табл. 1).

Критерии вида

Название

Описание

Проявляется в сходстве внешнего вида и анатомического строения особей одного вида. Часто у близкородственных видов появляются похожие морфологические черты, поэтому одного критерия недостаточно для определения.

Наблюдается сходство в протекании процессов жизнедеятельности у особей, принадлежащих к одному виду. Близкородственные виды настолько похожи в плане физиологии, что могут скрещиваться и давать потомство.

Химический состав клеток и тканей, процессов жизнедеятельности сходны у особей одного вида. Тождественность белков позволяет идентифицировать виды даже на молекулярном уровне.

Существует генетически обусловленное сходство поведения (инстинктов) представителей одного вида животных. По словам К. Лоренца, «этология — это морфология поведения животного».

Возникает приспособление особей одного вида к определенному питанию, похожим условиям обитания. Поэтому они занимают одни и те же экологические ниши и экосистемы.

Популяции обычно приурочены к ареалу. Однако границы этих природных участков у разных видов могут совпадать. Встречаются живые существа-космополиты, обитающие на огромных пространствах. Таким образом, и географический критерий не способен стать единственным «маркером» для идентификации вида.

Гигантский борщевик встречается в разных природных зонах на больших территориях. Такие растения космополиты угрожают существованию других видов, наносят экологический и экономический ущерб (Рис. 3).

Амброзия полыннолистная — злостный сорняк. Пыльца растения вызывает аллергию у людей. Ареал обитания амброзии за последние десятилетия значительно расширился.

Главным критерием вида считается генетический. Принадлежащие к одному виду особи обладают одинаковым кариотипом (набором хромосом), нуклеотидным составом ДНК. Между ними возможно скрещивание. Появившееся потомство обладает плодовитостью.

Обеспечивает «чистоту» видов репродуктивная изоляция. Так называют невозможность появления потомства при скрещивании особей разных видов. Либо дочерние организмы не плодовиты. Устойчивость видов, как генетических единиц, постоянно сохраняется и поддерживается биологическое разнообразие (Рис. 4).

Полностью идентичные особи в природе не встречаются. Например, в одной популяции божьих коровок в окраске крыльев преобладает красный цвет, в других — черный. Один этот признак — не решающий в вопросе принадлежности насекомых к виду Coccinella septempunctata. Важен весь комплекс признаков.

Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции

Биологический вид — целостная система, устойчивая при сохранении местообитания, условий среды. Особи одного вида неравномерно размещены по территории. В одних местах более распространены, в других не могут жить.

Популяция — совокупность совместно обитающих особей одного вида. Устойчивое во времени образование может исчезнуть в случае природных катастроф или в результате хищнического истребления. Две разнополые особи — минимальная популяция. Однако такое образование неустойчиво из-за недостаточного разнообразия генофонда.

Связи между организмами в пределах одной популяции:

Организмы в одной популяции бывают полностью изолированными. Так происходит при наличии географических преград (горных цепей, рек, озер). Неизолированные организмы обитают на однородной территории (Рис. 5). Изоляция бывает не только пространственной, но и физиологической, репродуктивной, экологической.

Экологическая характеристика популяций включает 5 признаков:

Живые организмы в популяциях ведут одиночное или групповое существование. Совместное проживание дает возможность лучше защищаться от врагов, размножаться, обучать молодняк. Группы животных называют стаями, колониями, табунами.

Одни популяции относятся к оседлым. Для них характерно длительное проживание на одной и той же территории. Кочевые популяции перемещаются в поисках корма, во время зимовки. Мигрирующие сменяют местообитания по одним и тем же маршрутам. Птицы летят на зимовку в теплые регионы и возвращаются к гнездам.

Численность и плотность популяции изменяются постоянно. Чаще всего так происходит под влиянием условий среды (бескормицы или обилия пищи, инфекций). Резкие колебания численности особей одной популяции происходят при воздействии одного или группы факторов. Подобное явление русский ученый С. С. Четвериков назвал популяционными волнами (Табл. 2).

«Волны жизни»

Виды

Причины

Особенности жизненных циклов, сезонные изменения климатических факторов.

Нехватка корма, засуха, очень низкие температуры воздуха и почвы, стихийные бедствия.

Обмен генетическим материалом между особями одной популяции происходит намного чаще, чем между представителями разных популяций. Популяционные волны способны привести к резкому изменению генофонда.

Микроэволюция

В популяциях одного вида происходят эволюционные процессы, ведущие к его изменению (Табл. 3.). Возникают подвиды и, в конечном счете, новые виды. Поэтому, популяция считается элементарной эволюционной единицей. Для реализации ее потенциала необходимы определенные условия.

Элементарные эволюционные факторы

Особенности действия

Разновидности и вызываемые явления

Ненаправленный характер

Направленный характер

Микроэволюция начинается с естественного отбора, мутаций и дивергенций (расхождением признаков) — источников генетического материала. Рецессивные мутации образуют резерв наследственной изменчивости. Они тоже могут фенотипически проявиться в изменившихся условиях существования и попасть под действие естественного отбора.

Происходит образование новых популяций, отличающихся от исходных морфологически и генетически. Географическая и репродуктивная изоляция между старыми и новыми популяциями в итоге приводит к возникновению новых видов.

Классический пример описан еще Ч. Дарвином. Вьюрки с Галапагосского архипелага отличаются от обитающих на материке. Различия в характере пищи и удаленность островов сначала определили появление расхождений в строении клювов. Постепенно популяции разделились. В дальнейшем возникли самостоятельные виды.

Микроэволюция не прерывается. Каждый новый вид — это промежуточный результат. Исчезнувшие виды вновь на Земле не появляются. Этот факт доказывает необратимость эволюции.

В более длительные исторические периоды близкородственные виды объединяются в роды и более крупные группы — семейства, отряды, классы. Надвидовые процессы называют макроэволюцией.

Образование новых видов

Согласно теории Ч. Дарвина, процесс видообразования начинается с расселения особей одного вида. Возникают новые популяции, обостряется внутривидовая борьба за существование, начинают действовать механизмы естественного отбора. По современным представлениям, образование подвидов и видов не всегда обусловлено борьбой за существование.

В различных популяциях вида возникают неодинаковые приспособительные изменения к различным условиям существования. Наблюдается дивергенция — расхождение признаков и свойств организмов. Различия накапливаются на генетическом уровне. Только при невозможности скрещивания с образованием плодовитого потомства популяции становятся отдельными видами.

Способы видообразования

Различают аллопатрическое или географическое видообразование. В результате расселения особей в новых условиях существования происходит обособление видов (Схема 1).

Второе направление — экологическое видообразование. Особи приспосабливаются к разным условиям существования в пределах одного и того же ареала (Схема 2).

Биологическая изоляция выражается в появлении различий в наборе генов, изменении числа хромосом. Утрачивается способность особей внутри ареала к скрещиванию. Если даже она сохраняется, то потомство уже не обладает плодовитостью.

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы

Жизнь на Земле разнообразна (Рис. 6). В настоящее время зарегистрировано более 1,4 миллиона различных видов живых существ. По разным оценкам, общее число видов на планете может достигать 8–100 млн. Наиболее богатыми в плане видового разнообразия считаются тропические леса. Именно здесь обитает максимальное количество видов, в том числе неизвестных науке.

Все причины угасания, гибели видов в прошлом и сейчас до сих пор неизвестны. Основными факторами этого процесса в далекие геологические эпохи были разломы земной коры, вулканизм, горообразование, резкие изменения климата.

Исчезновение видов обусловлено не только физическим уничтожением растений и животных. Большой урон видовому разнообразию наносят стихийные бедствия (пожары, наводнения, извержения вулканов). Одной из причин исчезновения значительного числа видов является деятельность человека (распашка земель, вырубка лесов, осушение болот, строительство).

Нарушение мест обитания ведет к сокращению численности, вымиранию растений и животных. Процесс начался вместе с появлением человеческого общества и приобрел наибольший размах в последние столетия. Более уязвимыми оказались виды, приспособленные к одному местообитанию, одному виду пищи (амурский тигр, панда, коала). Как подсчитали ученые, в XXI веке мир теряет в течение часа 10 видов.

Международный организация союз охраны природы (МСОП) собирает и обрабатывает информацию о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных. В 1966 году собранные МСОП сведения вошли в первое издание «Красной книги». Спасение одних видов уже невозможно без проведения специальных природоохранных мероприятий. Например, такие меры требуются для сохранения амурского тигра, красивоцветущего венерина башмачка (Рис. 7).

Изданы национальные (государственные) и региональные (областные, краевые) варианты «Красной книги». В России редкими и исчезающими признаны более 600 видов растений, более 240 видов животных. Популяции некоторых восстановлены (зубр, европейский бобр).

Сохранение видового многообразия подразумевает охрану редких видов, запрет на их уничтожение, создание искусственной среды (зоопарков), генетических банков. Сохранению местообитаний в значительной мере способствует организация ботанических садов, заказников, заповедников, национальных парков. Различия между ними заключаются в степени разрешенного вмешательства в природную среду, запрещенных видах деятельности человека на охраняемых территориях.

Биоразнообразие необходимо сберечь во имя настоящих и будущих поколений.

Что приводит к образованию новых видов

Проанализируйте таблицу «Способы видообразования». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины или понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка.

| Видообразование | Характеристика | Примеры |

|---|---|---|

| экологическое | __________(Б) | виды цихлидовых рыб африканских озёр |

| __________(А) | увеличение хромосом- ного набора повышает растений | виды цветковых растений полярных и высокогорных областей |

| географическое | расширение или ареала | __________(В) |

Список терминов и понятий:

3) образование видов алычи, тёрна, сливы домашней

4) образование видов большой синицы, лазоревки, хохлатой синицы

5) образование видов больших чаек – серебристой и клуши

6) переход ареала на новые территории, раздробление исходного ареала

7) увеличение хромосомного набора

8) различные пищевые специализации, сроки размножения в границах исходного ареала

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| Видообразование | Характеристика | Примеры |

|---|---|---|

| экологическое | 8) различные пищевые специализации, сроки размножения в границах исходного ареала (Б) | виды цихлидовых рыб африканских озёр |

| 2) полиплоидизация (А) | увеличение хромосом- ного набора повышает растений | виды цветковых растений полярных и высокогорных областей |

| географическое | расширение или ареала | 5) образование видов больших чаек – серебристой и клуши (В) |

При заполнении таблицы внимательно смотрите на БУКВЫ и цифры, которые Вы соединяете. Буква А всегда в первом столбце (столбце, а не строке!).

Укажите последовательность процессов географического видообразования.

1) распространение признака в популяции

2) появление мутаций в новых условиях жизни

3) пространственная изоляция популяций

4) отбор особей с полезными изменениями

5) образование нового вида

Образование вида начинается с географической изоляции популяций, в которых начинают возникать разные мутации, полезные из них отбираются естественным отбором, признак распространяется и возрастает генетическое разнообразие, что может привести к образованию новых видов.

разве перед тем, как начал действовать отбор, признак не должен распространиться в популяции?

Сначала происходит «отбор», а затем уже распространение (через размножение)

Установите соответствие между факторами видообразования и его способом.

А) полиплоидизация гибридов от близкородственного скрещивания

Б) различия в местах обитания

В) разделение ареала на фрагменты

Г) обитание разных видов ландыша в Европе и на Дальнем Востоке

Д) пищевая специализация

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Географический: разделение ареала на фрагменты, обитание разных видов ландыша в Европе и на Дальнем Востоке. Экологический: различия в местах обитания, пищевая специализация. Гибридогенный: полиплоидизация гибридов от близкородственного скрещивания.

Видообразование — примеры идиоадаптации процесс образования новых видов из предковых.

Аллопатрическое (географическое) видообразование — образование новых видов из внутривидовых форм, территориально изолированных друг от друга.

Например. Возникновение генетических различий постепенно приводит к неспособности особей из разобщённых популяций к скрещиванию, что в дальнейшем становится причиной образования новых видов. Так возникли родственные виды ландыша. Исходный вид несколько миллионов лет назад (в третичном периоде) был широко распространён в лиственных лесах Евразии. С наступлением ледников в четвертичном периоде единый ареал вида был разорван на несколько частей, и ландыш сохранился лишь на территориях, избежавших оледенения (Дальний Восток, Закавказье, Южная Европа). После отступления ледника ландыш, сохранившийся на юге Европы, вновь распространился по лиственным и частично смешанным лесам, образовав новый вид, более крупный, с широким венчиком. На Дальнем Востоке, отделённом от Европы огромными пространствами тайги, возник другой вид — с красными черешками и восковым налётом на листьях.

Симпатрическое видообразование — образование новых видов внутри исходного ареала. Она предполагает, что репродуктивная изоляция может возникнуть в пределах одной территории. Симпатрическое видообразование может происходить несколькими способами:

Экологическая специализация. Примером может служить возникновение ранне- и поздноцветущих рас у погремка; существование у многих проходных рыб озимых и яровых рас, пищевая специализация у синиц.

Гибридогенное видообразование (синтезогенез) связано со слиянием двух существующих видов А и В и образованием нового вида С. Этот тип видообразования обычен для растений: по некоторым подсчетам более 50% видов растений представляют собой гибридогенные формы — аллополиплоиды. Так культурная слива возникла путем гибридизации терна с алычой с последующим удвоением числа хромосом. Некоторые виды малины, полыни, табака и других растений — такие же аллополиплоиды гибридогенного происхождения.

Образование новых видов, микроэволюция, макроэволюция

Организмы с измененными признаками способны осваивать новые места обитания, увеличивать свою численность. Наибольшие возможности выжить и оставить плодовитое потомство имеют особи с крайними контрастными отклонениями. Промежуточные формы больше конкурируют и быстрее вымирают. Так в исходной популяции возникают новые группировки, из которых вначале образуются новые популяции, а затем, при последующей дивергенции, новые подвиды и виды. Принцип дивергенции объясняет происхождение многообразия жизненных форм. Аналогичным образом Дарвин объяснял и образование родов, семейств, отрядов и т. д.

Различают два способа видообразования: географическое и экологическое.

Географическое видообразование связано с расширением ареала исходного вида или расчленением его на изолированные части различными естественными преградами (реки, горы и др.). При расширении ареала вида особи популяций встречаются с новыми почвенно-климатическими условиями, с иным животным и растительным миром. В новых необычных условиях будут выживать и оставлять потомство те особи, генотипы которых наиболее соответствуют этим условиям. Это ведет к изменению генофонда, образованию новых популяций, а в дальнейшем к возникновению подвидов и видов.

Изоляция популяций, препятствующая свободному скрещиванию, также приводит к изменению генофонда популяций, а затем и к созданию новых популяций, подвидов и видов. Примером географической изоляции могут служить центры происхождения культурных растений (см. раздел «Селекция»). Отделение этих очагов друг от друга хребтами, пустынями, океанами способствовало их изоляции и автономному формированию в них флоры, что привело к исключительному многообразию в них родственных растений.

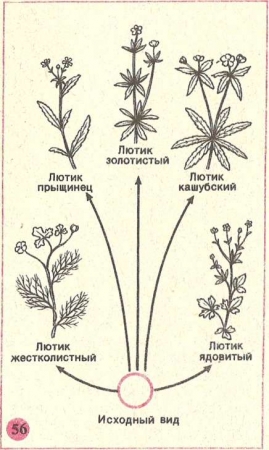

Экологическое видообразование связано с заселением новых мест обитания (экологических ниш) в пределах ареала своего вида. При этом небольшие группы одной популяции могут попадать в необычные для них экологические условия в пределах ареала своего вида. Новые условия будут способствовать выявлению и закреплению новых мутаций и изменению направления естественного отбора, что приведет к изменению генофонда, к еще большему обособлению популяций, а затем к образованию новых популяций, подвидов и видов, приспособленных к новым конкретным условиям.

Примером этого могут служить пять видов лютиков, сформировавшихся в различных условиях обитания (56):

Элементарные эволюционные факторы.

Эволюционный процесс, протекающий в популяции, ведущий к изменению генетической структуры популяции и направляемый естественным отбором, называют микроэволюцией. Он начинается в популяции, состоящей из особей с неодинаковыми генотипами. Совокупность всех генотипов популяции называют генофондом. При воздействии различных элементарных факторов эволюции генофонд популяции изменяется.

Такими факторами могут быть следующие:

Все эти изменения в генофонде носят случайный характер, они разнонаправлены. Единственным отбирающим и направляющим фактором эволюции является естественный отбор, который в изменившихся условиях отбирает и увеличивает количество особей, генотип которых больше соответствует конкретным условиям среды и сокращает число особей с генотипом, менее соответствующим этой среде. Многообразие видов есть результат дивергенции признаков и направляющей творческой роли естественного отбора.

Естественный отбор обычно приводит к постепенному усложнению и повышению организации живых форм, относительной приспособленности их к условиям существования и многообразию видов.

Виды участвуют в эволюционных процессах при образовании высших систематических групп. Этот процесс называют макроэволюцией, или надвидовой эволюцией. В макроэволюции происходят те же процессы, что и при видообразовании,— дивергенция признаков, борьба за существование и естественный отбор.

Современная классификация растений и животных (в отличие от линнеевской системы) учитывает признаки родства ныне живущих и вымерших видов. Она отражает ход эволюции, разрушает легенды о постоянстве видов и материалистически объясняет развитие жизни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.