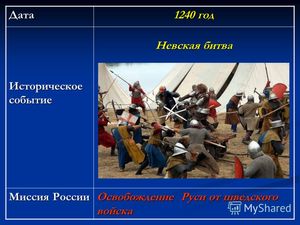

Что произошло 1240 году на руси

Невская битва кратко

Причины битвы

В 1240 году началось нашествие Батыя. Пользуясь этими событиями, шведский король решил напасть на Русь, захватив крупный торговый город Новгород. Предпосылок для этого было огромное количество:

Содержание битвы и ее ход

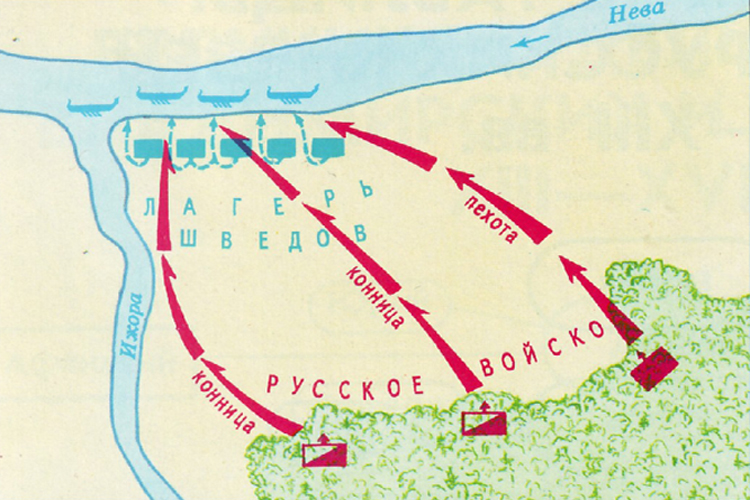

Карта Невской битвы

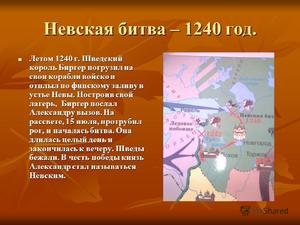

Невская битва произошла 15 июля 1240 года. В этой битве сошлись между собой русичи и шведы. В этот день войска Александра скрыто подошли к лагерю, где остановились шведы.

План молодого князя заключался в следующем:

Невская битва продолжалась до наступления вечера. В ходе сражения русское войско потеряло 20 человек убитыми. Точных сведений о том, сколько погибло шведов, нет. Но если верить историческим источникам, то большая часть войска было уничтожено и счет идет на десятки и сотни погибших. В некоторых летописях сохранилось упоминание о том, что на следующий день после битвы на другом берегу реки Нева, шведы хоронили тех, кто погиб в битве. После этого они покинули русскую землю на кораблях, которые сохранились после сражения.

Участники сражения

Проблема в изучении невской битвы заключается в том, что сохранилось очень мало исторических источников, где данное сражение описывается в полном объеме. Фактически нам остается изучать данное историческое событие только на основе летописей, которые весьма противоречивы. В частности, очень мало сведений об исторических личностях, которые принимали участие в этой битве.

Кроме Александра, который в результате данной битвы получил прозвище Невский, в сражении принимали участие следующие люди:

Других сведений о личностях, которые принимали участие данные битве, нет.

Историческое значение Невской битвы

Историческое значение Невской битвы, которую мы кратко рассмотрели в данной статье, весьма противоречиво. Главное, о чем следует сказать, это то, что молодой князь Александр сумел одержать победу над шведами, обезопасить тем самым Новгород от попыток захвата со стороны западных стран. С другой стороны есть абсолютное противоречие в действиях самих новгородцев. Несмотря на блестящую победу князя, а также несмотря на то, что значимость его победы признавалась всеми, что выражено, например, в присвоении ему прозвища «Невский», новгородцы практически сразу после битвы изгнали Александра из города. Он вернулся только через год, когда Новгородковку угрожала военная опасность в лице ливонского ордена.

Слабые стороны и критика

Выше мы уже частично рассмотрели вопросы того, что даже беглое изучение Невской битвы указывает на то, что это весьма противоречивое событие. В частности, ряд современных историков говорят о том, что это было не какое-то генеральное и супер важное историческое сражение, а простой приграничный конфликт. Проверить это достаточно тяжело, но данное утверждение не лишено логики, поскольку тяжело представить важное историческое противостояние и важную историческую битву, в которой погибло меньше 100 человек. Нет, никаких точных сведений о потерях шведов у нас нет. Эта цифра в зависимости от источников варьируется от нескольких десятков человек до сотни. Но это только один из аспектов, которые следует учитывать. Есть и другие важные факторы:

Эти противоречивые стороны приведены для того, чтобы сложилось четкое представление о том, что данное историческое событие не так однозначно, как о нем принято говорить. Факт заключается в том, что Невская битва действительно была, но все детали этого события описаны крайне мало, и остается огромное количество вопросов, ответы на которые уже не даст, скорее всего, никто. Но в любом случае, мы рассказали о победе русских войск над ведами с различных точек зрения, а выводы уже каждый читатель делает самостоятельно.

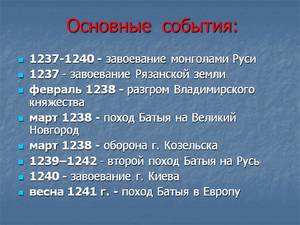

События истории Руси за 1240 год

В 1240 году в истории древней Руси произошло сразу несколько событий, которые повлияли на ход истории не только в XIII веке, но и во многом определили развитие последующих нескольких столетий.

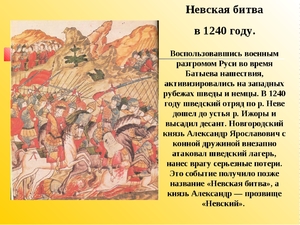

Наступление шведов. Невская битва

Во второй половине 1230-х годов европейские державы и лично Папа Римский имели свои планы на русские владения. Русь переживала период феодальной раздробленности, отдельным княжествам было сложно противостоять мощным армиям европейских держав. Именно на это рассчитывал ярл Швеции Ульф Фасе Карлссон. В его цели входил Новгород.

В 1236 году князем в Новгороде стал Александр Ярославович. Именно он в юном 20-летнем возрасте должен был встречать грозное шведское войско. В начале 1240 года шведские боевые корабли отправились к устью Невы. 15 июля началось сражение, навсегда вошедшее в историю России.

Невская битва закончилась полным разгромом шведов. Новгородское княжество остановило продвижение Швеции и сорвало их планы на наступление на Русь. Самого князя Александр ждала великая слава, а в историю страны он вошел как Невский.

Интересно. В начале XVIII века Петр I, также воевавший против шведов (шла Северная война), основал монастырь в Петербурге в честь битвы и князя-победителя. И сегодня «Северную Пальмиру» украшает Александро-Невская Лавра. Кстати, самого Александра Ярославовича православная церковь признала святым.

Знаменитая цитата. Многие слышали слова Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!». Так вот, она появилась впервые в фильме Эйзенштейна «Александр Невский», снятого в 1942 году.

Крестоносцы

Еще в начале XIII столетия в Прибалтике, на территории современной Латвии, возникает государство крестоносцев. При участии Папы и немецких правителей немецких рыцарей отправляют в Ливонию для борьбы с местными язычниками. Так возникает Орден Меченосцев. Вскоре он терпит поражение от одного из племен литовцев и распадается. На границе с северными русскими княжествами возникает Ливонский орден, который начинает набеги на Русь.

Причины войн Ливонского ордена и Руси:

Еще в 1238 году крестоносцы пробовали захватить Волынь у князя Даниила Романовича Галицкого, но им не удалось. Тогда Ливонский орден обратил внимание на северную Русь.

6 сентября 1240 года крестоносцы напали и захватили Изборск и выдвинулись на Псков. Вскоре они захватили и его. На два года, вплоть до победы Александра Невского на Чудском озере в 1242 году, эти два русских города были под властью крестоносцев.

Монгольское нашествие

В первой половине XIII столетия монголы во главе с Чингисханом начинают завоевание Китая, а затем и Средней Азии. Через Кавказ они вскоре подходят к землям Руси. В истории России на несколько столетий появляется еще один враг и завоеватель.

Хронология походов монголов на Русь:

В декабре 1240 года начался штурм Киева. Многие жители города были казнены, согласно монгольской традиции наказывать за сопротивление. Последние защитники города погибли под руинами Десятинной церкви.

Цитата. В 1245 году в Киев приехал путешественник, посланец от Папы Римского к монголам, Джованни Карпини. Первое, что он увидел на руинах некогда великого града Руси – это «бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле».

Важно. В результате разрушения Киева, «мать городов русских» на долгие столетия потерял свое место в истории. Только в XVII столетии он постепенно начнет возвращать себе статус важного политического и религиозного центра. Сами же монголы после 1240 года начали образовывать свою великую империю – Золотую Орду (Улус Джучи).

Невская битва: княжий меч за правду

15 июля 1240 года произошла Невская битва — важное событие в истории Руси ХІІІ века и эпохальное для русского Православия. Сражение воинов Православия и Католичества, благословленных на избиение братьев-христиан, закончилось триумфом первых. Это ли не ответ на вопрос, какой из крестов — Божий, и не свидетельство силы меча, поднятого за правду?

Невская битва, как и все остальные «сражения из агиографий», в настоящее время вызывает оживленную полемику — и отрицание ее исторического значения противниками христианства весьма неудивительно. Ведь оно напрямую связано с прославлением святого благоверного князя Александра Ярославича, в честь этой победы прозванного Невским. И если признать, что Невская битва и подобные ей подвиги князей-христиан значимы для творения русской державности, невозможно отрицать факт: Россию создало Православие, поэтому пусть и не юридически, но де факто оно является государственной религией. А открытое и рискованное выступление в защиту веры говорит об идейной мощи государства и высоком авторитете его правителя в глазах подданных.

Средневековое Католичество оказывала на европейских государей огромное влияние, порой вынуждая последних открыто раболепствовать перед ним, как нуждающегося вассала перед сеньором. Посему даже далекий от идеализации образа святого князя Александра историк И. Данилевский подчеркивает: «В условиях страшных испытаний, обрушившихся на православные земли в первой половине XIII века, Александр — едва ли не единственный из светских правителей — не усомнился в своей духовной правоте, не поколебался в своей вере, не отступился от своего Бога.

Отказываясь от совместных с католиками действий против Орды, он неожиданно становится последним властным оплотом православия, последним защитником всего православного мира. И народ понял и принял это, простив реальному Александру Ярославичу все жестокости и несправедливости, о которых сохранили множество свидетельств древнерусские летописцы».

Для неверующего эти слова могут стать доказательством собственной правоты: «Смотрите, кого вы канонизировали, лицемеры!». Но христианин, не отрицая правдивости слов Данилевского, этим не соблазнится. Не только Александр Невский совершал большие ошибки: и святой царь-пророк Давид, и святой равноапостольный князь Владимир, и практически все угодники Божии хоть раз в жизни грешили жестокостью и несправедливостью. Но суть Православия можно выразить несколькими строками Священного Писания: «Блаженны,чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Рим.4:7-8).

Святой — не значит безгрешный. Тем более, если речь о государе, несущем тяжкий крест правления и подвергающемся соблазнам, которых не знали монахи-затворники. Зачастую не интересует противников православной веры и другое: народ простил — значит, было, за что. Согласитесь: сложно представить в списке даже местночтимых святых Святополка Окаянного или Димитрия Шемяку.

Это ныне, в эпоху религиозного модернизма, Иоанна Грозного, «нового Ирода и нового фараона», как его называет канон святителю Филиппу Московскому, убитому царем, со Распутиным прославлять собрались. А раньше с этим было строже. И народная любовь, прощающая беззакония правителя, свидетельствует о его делах, являющих веру и приносящих пользу державе.

О самом сражении известно до обидного мало: исторические источники не содержат даже точных сведений о численности войска обеих сторон. Какую же пользу принесла державе победа в Невской битве?

Таким образом, чтобы использовать исключительно благоприятную ситуацию, единственный раз в истории объединились три силы западноевропейского рыцарства: шведы, немцы и датчане — для нападения на русские земли. Шведские рыцари в случае успеха своего похода рассчитывали захватить берега Невы — единственный для Новгорода и для всей Руси выход к морю — и взять под контроль всю новгородскую внешнюю торговлю. В случае максимального успеха предполагалось захватить всю Новгородскую землю — одну из немногих русских территорий, не разоренных татарами. Захват берегов Невы должен был также облегчить выполнение давней задачи шведской экспансии: завершить завоевание Финляндии».

Читайте также: IV Крестовый поход: брат на брата

Даже если не верить православному преданию, повествующему, что Александр Невский одержал победу по благословению и с помощью святых мучеников-князей Бориса и Глеба, даже если в пух и прах раскритиковать политику его отношений с Ордой, не получится закрыть глаза на один факт. Победа в Невской битве, пусть не самой крупной в истории, помогла оградить Русскую державу от экспансии многих чужеземных противников. Называть ее незначительным событием — все равно что признать, что узурпация Русской земли — мелочь и ерунда. Но до такого, слава Богу, не доходят самые рьяные атеисты.

Читайте самое интересное в рубрике «Религия»

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Невская битва 1240 года: знаковое событие в истории Руси

Битва на реке Нева

Исторические источники не располагают сведениями о точной численности войск с обеих сторон. Сообщение первой летописи о составе новгородского войска достаточно кратко описывало их:

Место и численность войск

Воспользовавшись тем, что после разорения татарами Северо-восточной Руси, разорённым Новгородскому и Псковскому княжествам неоткуда было ждать помощи, и захватчики рассчитывали на лёгкую победу.

Шведские войска взяли на себя нанесение удара по Новгороду с моря через реку Неву, немецкие рыцари стали наносить удары с суши — через Изборск и Псков.

Шведский рыцарский орден в случае успеха рассчитывал захватить берега Невы — единственный выход к морю — с целью взятия под контроль внешней торговли Новгорода, который являлся участком пути «из варяг в греки», а также строил большие планы по окончательному завоеванию Финляндии.

В качестве предводителя шведского войска выступал Биргер Магнуссон — потомок знатного рода Фолькунгов и зять шведского короля.

Ход сражения

Согласно немногочисленным источникам и летописям шведские войска, за неделю до битвы прибыли в устье Ижоры. В составе войска находились также католические епископы, норвежцы (мурмане) и представители финских племён (емь и сумь) во главе с Биргером Магнуссоном. Высадившись на берег в районе, где река Ижора впадает в Неву, шведы с союзниками раскинули свои шатры.

О прибытии вражеской флотилии Александру Ярославичу доложили жители Ижорской земли.

Князь Александр принял решение, не дожидаться подкрепления, внезапно атаковать врага, для этого он спешно начал собирать в поход собственную дружину. К войску князя также присоединились новгородские и ладожские ополченцы.

Благословение на поход Александр с ратью получили у новгородского архиепископа Спиридона в соборе Святой Софии.

Путь русских воинов лежал на ладьях вдоль реки Волхова до Ладоги, а затем к устью Ижоры. По пути к отряду князя Александра присоединялись ладожские местные жители, пешие и на лошадях.

Ранним утром в воскресенье 15 июля 1240 года, воспользовавшись туманом, отряд скрытно подошёл к неприятелю. Шведы не думали о возможности нападения на них, поэтому не смогли оказать полноценного сопротивления.

Русская конница с копьями атаковала центр лагеря, а пешие ополченцы, вооружённые мечами, ударили с флангов, захватив три корабля.

Во время всей битвы русское войско владело инициативой, уничтожило несколько вражеских кораблей, а сам князь Александр лично ударил копьём Магнуссона Биргера в лицо, после чего войско рыцарей осталось без предводителя.

Сражение продолжалось до позднего вечера и закончилось полной победой новгородцев. Русские воины не препятствовали бегству рыцарей, которые к утру отступили на уцелевшие корабли и отплыли в Швецию.

Потери русского отряда составили лишь 20 ополченцев, тогда как шведы, по сообщению Первой Новгородской летописи, потеряли практически все своё войско, за исключением нескольких десятков человек.

Итог битвы

Канонизирован Александр Невский был в 1547 году как святой благоверный князь. К этому лику святых причисляются православные правители, посвятившие свою жизнь сохранению и распространению христианской веры.

Победа 15 июля 1240 года над чужеземными противниками, пусть и не самая крупная в истории России, сыграла важную роль для сохранения русского государства. На берегах реки Невы впервые был дан отпор движению западных народов на православные восточные земли на святую Русь.

15 июля 1240 года состоялась знаменитая Невская битва

В этот день, 779 лет назад, в месте, где в Неву впадает Ижора, произошла знаменитая битва, в ходе которой новгородский князь Александр Ярославич одержал победу над превосходящими силами шведов и вошёл в историю как Александр Невский (1221–1263 гг.).

Невская победа предотвратила утрату Новгородом берегов Финского залива и не дала прервать торговый обмен Руси с Западом, отмечается в материале, подготовленном в Научно-исследовательском институте военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и размещённом на сайте Министерства обороны Российской Федерации. В статье говорится, что в первых числах июля 1240 года большой шведский отряд на шнеках вошёл в устье Невы, о чём почти сразу стало известно в Новгороде. Там постоянно находилась лишь небольшая дружина. Но продвижение неприятеля нужно было остановить как можно скорее, и поэтому новгородский князь Александр Ярославич сразу же сформировал отряд из 300 княжеских дружинников, 500 новгородских конников и стольких же пеших ополченцев. В районе Ладоги к отряду присоединилось 150 конных воинов-ладожан.

На портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина размещена коллекция, состоящая из уникальных исследований, очерков и изобразительных материалов, посвящённых жизни и подвигам князя.

В книге П.С. Казанского «Житие святого благоверного великого князя Александра Невского, в иночестве Алексия: для народного чтения» (1871 г.) рассказывается о том, что предшествовало великой битве на Неве: «Осторожные немцы хотели узнать, с кем им предстоит бороться, и в 1240 году магистр ливонских рыцарей Андрей Вельвен прибыл в Новгород для свидания с Александром. Вельвен, возвратясь домой, говорил: „Много прошёл я стран и народов, но не видал такого царя из среды царей, такого князя из среды князей“». П.С. Казанский утверждает, что именно эта характеристика, данная Александру, возбудила зависть в соседях немцев – шведах.

Другой, Сбыслав Якунович, много раз въезжал в самые густые толпы врагов, с одним только топором, так бесстрашно разыскал их, что все дивились его силе и храбрости.

Третий, Яков Полочанин, ловчий князя, один, со своим мечом, ударил на целый полк неприятелей и так мужественно и крепко поражал их, что сам князь похвалил его.

Четвёртый, новгородец именем Миша, собрав дружину соратников, пеший, бросился в море и погубил три судна неприятельские.

Пятый, некто Сава, один из младших воинов, наехал на большой златоверхий шатёр Биргеров и, подсекши столп, уронил его, чем возвестил полкам Александровым победу.

Шестой, Ратмир, слуга Александров, воитель мужественный, бился пеший и погиб от ран, врубившись в толпу шведов. »

Церковь Александра Невского (Усть-Ижора)

«Новгородцы со своим князем действовали как богатыри, да и само сражение похоже было на богатырскую схватку, – описывает итоги битвы Г.М. Холодный в издании 1883 года «Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского в связи с событиями на Руси в XIII столетии». – В пылу сражения молодой новгородский князь бросился в середину врагов, желая сразиться с самим начальником шведов. Александр догнал его и возложил своим острым мечом печать на лицо его, как выражается фигурально летописец. Видя, что дело проиграно, шведы поспешили к своим кораблям».

В электронном фонде Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина можно найти и описание Ледового побоища 5 апреля 1242 года, в котором Александр Невский также одержал победу.