Что произошло в 1535 1538 году

Денежная реформа Елены Глинской

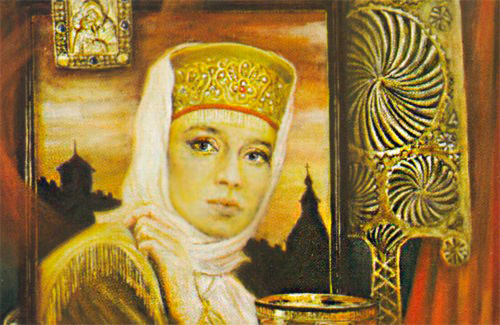

Денежная реформа Елены Глинской была проведена в России в 1535-1538 годах. Ей руководила мать будущего царя Ивана Грозного Елена Глинская. Это самая крупная по масштабу денежная реформа на российских землях в допетровский период. Она способствовала дальнейшему усилению Московского царства, централизации страны и укреплению ее экономики.

Когда и кем была проведена реформа

Подготовка к осуществлению преобразований началась при великом князе Московском и Владимирском Василии Ивановиче. После его внезапной кончины в конце 1533 года тяжесть проведения реформы легла на плечи его молодой вдовы Елены Васильевны, которая происходила из знатного рода Глинских. Она была уроженкой Великого княжества Литовского, отличалась умом и твердостью характера.

Указ о начале преобразований в денежной сфере огласили в феврале 1535 года от имени пятилетнего царя Ивана Васильевича, при котором Елена Глинская состояла регентом. С 20 марта того же года в оборот стали вводиться новые монеты.

Реформа осуществлялась в течение 1535-1538 годов. Это очень короткие сроки, учитывая большие размеры страны и недостаточно высокую степень централизации.

Концом реформы обычно называют осень 1538 года, когда окончательно запрещалось использование старых денег. Некоторые историки полагают, что окончанием реформы следует считать 1547 год. В этом году состоялась коронация Ивана Васильевича и монеты обрели свой окончательный вид. На обороте монет к надписи «Великий князь Иван» был добавлен титул «царь».

Предпосылки

История изготовления денег в России имеет давние традиции. Первые золотые и серебряные монеты датируются эпохой великого князя Владимира (X век). Во времена татаро-монгольского нашествия выпуск собственных денег был прерван. Постоянное изготовление российских монет снова наладилось при Дмитрии Донском (вторая половина XIV века).

К 1420-м годам существовало 4 постоянных монетных двора:

К концу XV века деньги печатались уже повсеместно. Это была попытка местных феодалов утвердить свою экономическую и политическую самостоятельность. Наличие разных денежных единиц в обращении затрудняло развитие торговли, особенно внешней.

Еще одной серьезной проблемой стал наплыв фальшивомонетчиков. К ним применялись самые серьезные наказания, вплоть до пыток и смертной казни, но ничего не помогало.

Способы порчи денег:

Помимо фальшивомонетничества существовала и государственная порча денег. Она осуществлялась князьями с целью пополнения казны. Выражалась в уменьшении веса монет при сохранении их номинальной стоимости.

Причины проведения реформы

К середине XVI века сложились объективные и субъективные причины для проведения самой масштабной в истории страны денежной реформы. Объективные причины:

Субъективные причины выражались в наличии политической воли конкретных лиц, находившихся во главе государства. Преобразования были осуществлены энергично и быстро, во многом благодаря личным качествам великой княгини Елены Глинской.

Суть реформы

Содержание реформы состояло вследующем:

Ход проведения и этапы

Денежная реформа проходила внесколько этапов.

К середине 1530-х годов осталось всего 4 монетных двора. Они располагались в городах:

Выпуск монет в Твери имел небольшие объемы и также вскоре был прекращен. Все оставшиеся монетные дворы стали казенными, то есть были поставлены под государственный контроль. Их возглавляли:

Уже к концу 1540-х годов Россия практически полностью перешла на новую систему денежного обращения.

Результаты и последствия реформы

Преобразования в денежной сфере проводились сначала в самых крупных торгово-экономических центрах, постепенно распространяясь на все российские земли. Реформа Глинской прошла успешно и имела большое положительное значение для дальнейшего развития страны.

Результаты денежной реформы Глинской:

Таким образом, благодаря реформе Елены Глинской была создана общерусская денежная система. В дальнейшем она претерпевала некоторые преобразования, но в целом сохранялась неизменной вплоть до реформ Петра Великого.

Регентство Елены Глинской

Регентство Елены Глинской при ее сыне, Иване Грозном, длилось с 1533 по 1538 годы. За это время она успела провести несколько значительных реформ, укрепить самодержавную власть и руководила действиями русских войск в войне с Литвой (1534-1537 годов).

На момент смерти отца Ивану Грозному было 3 года. Это означало, что регентский Совет должен был фактически руководить страной 12 лет. Однако Совет раскололся и внутри него началась борьба за единоличную власть. Выиграла эту борьбу Елена Глинская, мать Ивана 4.

Устранение соперников

Главная задача на начальном этапе регентства Глинской заключалась в устранении любых конкурентов, способных посягать на законность власти ее сына. Это были как родственники Василия 3, так и влиятельные бояре. В основном борьба за власть велась между тремя группами боярских семей: Глинские, Шуйские и Бельские. Однако, на начальном этапе большую опасность представляли удельные князья.

Устранение возможных соперников в борьбе за власть для Елены Глинской свелось к борьбе с:

Регентство Елены Глинской тем самым устранило все основных конкурентов в борьбе за власть. Молодая девушка, которая мало кем воспринималась серьезно, довольно умело управляла страной, защищая своего сына.

Реформы Елены Глинской

Елена Глинская понимала, что нужно продолжать политику своего мужа, укрепляя самодержавную власть, лишая любой самостоятельности удельные княжества. В целом же внутренняя политика Елены Глинской в период ее регентства состоит из 3 направлений:

| Название и дата проведения | Причины проведения | Суть реформы | Значение и последствия |

|---|---|---|---|

| Денежная реформа (1535) | |||

| Губная реформа (1537) | Ограничение власти наместников | Вводилась должность губного старосты, который ведал уголовными делами в регионе. | Наместники лишились власти, стало меньше произвола. |

Денежная реформа

Денежная реформа запрещала удельным княжествам чеканить собственные деньги. В период раздробленности каждое княжество выпускало свои деньги. После 1535 года такие деньги были признаны «порченными» и изъяты из оборота. В Москве создан «Монетный двор», который чеканил единые деньги для Руси. На оборотной стороне этих денег было написано «Великий князь всея Руси, Иван».

Денежной единицей на Руси стал рубль, состоящий из 100 копеек. В обиходе в основном находилось 3 единицы денег:

Другие денежные названия этой эпохи: полтина (50 копеек), гривна (10 копеек), алтын (3 копейки). Также вводилась единая система мер (длина, вес). Все это делалось для упорядочивания выпуска денег, что в конечном итоге укрепило центральную власть в России.

Губная реформа

Во времена удельной раздробленности наместники обладали неограниченной властью. В крупных городах правили князья, а в мелких городах и деревнях – наместники. Поэтому от их самоуправства часто страдали люди. Елена Глинская решила ограничить власть наместников, переложив их ключевые функции на других людей. Для этих целей была введена должность губного старосты, который получил в свои руки судебные функции и частично воеводнические.

Теоретически предполагалось, что губными старостами должны быть дворяне и черносошные крестьяне. В действительности же эти должности занимали исключительно местные бояре и их дети. Это передало полноту власти из рук наместников в руки бояр. Однако, бояре-старосты управляли землями, с которых кормились сами, поэтому произвола стало значительно меньше.

Внешняя политика

Внешняя политика при правлении Елены Глинской полностью продолжала политику ее мужа, Василия 3. За годы ее правления были укреплены дружественные отношения с Молдавией, Швецией, князьями астраханского и ногайского ханства, подписан мирный договор с Ливонией.

Важнейшее событие периода регентства Глинской – война с Польшей и Литвой 1534-1537 годов. Пользуясь смертью Василия 3, и видя борьбу боярских группировок за власть, польский король и литовский князь объявили войну России в сентябре 1534 года. Литовские войска сумели захватить Гомель и Стародуб, после чего увязки в осаде Чернигова. Русская армия продвинулась на территории врага до Вольно, попутно основав 2 пограничных города Заволочье и Себеж. Продвижение русской армии вглубь Литвы вынудили Сигизмунда 1 начать мирные переговоры. Очевидно, что расчет на слабость Елены и боярских семей в управлении Русью не оправдалась. Мирный договор между Россией и Литвой был подписан в 1537 году. Россия сохраняла построенные за период войны города в пограничных областях. Литва получала Гомель. Таким образом война закончилась при незначительных уступках с обеих сторон.

Окончание правление

После смерти Елены Глинской, начался боярский этап правления, длившийся до вступления на престол Ивана Грозного в 1547 году.

Этот день в истории: 1535 год — денежная реформа Елены Глинской

20 марта 1535 года Великая княгиня Московская Елена Глинская от имени своего малолетнего сына Ивана IV издала государев Указ о замене старых денег. На основании этого декрета была проведена масштабная денежная реформа, которая унифицировала систему денежных расчетов на всей территории царства Московского.

В конце правления Великого князя Московского Василия III (1479−1533) стала очевидной унификация денежной системы, отсутствие которой тормозило экономическое развитие государства. Продолжая курс своего отца (Ивана III), Василий присоединил к Московскому государству целый ряд новых княжеств, которые продолжали чеканить монеты на собственных Монетных дворах. Что негативно сказывалось на внешней и внутренней торговле.

Указ о замене старых денег был издан от имени малолетнего Ивана IV 20 марта 1535 года и на следующий день оглашен в Москве. По этому указу из весовой гривны (204,756 г) вместо 520 монет Государев монетный двор стал чеканить 600. Тем самым, масштаб «девальвации» составил 15,4%. Вес новой монеты, названной уже известным на Руси словом «денга», составлял 0,34 г. Одновременно для поддержки мелких расчётов стали чеканить монету половинного веса (0,17 г), которая в обиходе называлась «полушка».

При этом было решено не уничтожать, а также реформировать и Новгородскую денежную систему, учитывая особую роль Новгорода во внешнеторговых связях страны.

Вес послереформенной новгородской монеты составил соответственно 0,68 г. На новых новгородках был изображён всадник с копьём, и потому в обиходе их стали называть копейками. Деньги московского чекана («московки»), по аналогии с новгородскими копейками, назывались «сабляницы» — на них изображался всадник с саблей.

Таким образом, внешнее и внутреннее обращение, при полном единстве в отношении стопы и металла, представляли собой две вложенные друг в друга подсистемы. Подтверждением того, что в основе внутреннего обращения была деньга, а не копейка, служит название номинала 0,17 г — «полушка», то есть половина деньги весом 0,34 г. В противном случае, если бы монету в 0,17 г соотносили с копейкой (0,68 г, или вчетверо больше), то она называлась бы не «полушка», а «четь».

Реформа ликвидировала материальную основу традиционного деления русского денежного обращения на московское и новгородское, хотя в деловых документах следы этого деления сохранялись до конца XVII века.

Вдвое более тяжёлая копейка, привязанная к новгородской подсистеме, ориентированной на внешнюю торговлю и крупные расчёты, как и поныне, была связана кратным десятичным соотношением с рублём. 100 новгородок составляли 1 рубль, который сам по себе денежной единицей еще не являлся и делился на две полтины или 10 гривен. Таким образом Царство Московское стало первой страной, деньги которой были поставлены на основу десятичной системы счёта.

Проведение денежной реформы при Елене Глинской имело важнейшее значение для дальнейшего развития Русского царства. В результате реформы была создана единая система денежного обращения государства, на протяжении последующих веков претерпевавшая различные изменения, но в целом сохранявшая единство и устойчивость. Это стало объективным положительным фактором политического и экономического развития Русского государства.

Благодаря реформе Елены Глинской, русская денежная система достигла нового качественного экономического и технического уровня (обеспечение и выполнение чеканки монет). Это также имело огромное значение для активизации русской внешней торговли, прежде всего с европейскими странами.

Роль денег в собирании русских земель: реформа Елены Глинской

20 марта 1535 года царица Елена Глинская, жена Василия III и мать Ивана IV, начала денежную реформу, которая объединила финансовые системы разных регионов Российского государства.

К тому моменту, когда на московский престол взошёл Иван IV (Грозным ему стать ещё только предстоит), работа по собиранию исторических русских земель была уже во многом завершена. Нет, конечно же, все мы помним, что Иван Васильевич «Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал». Но это – уже экспансия. Расширение Московского царства при Иване Грозном – это уже следствие. Следствие чего-то, что началось до него.

А до него под руку Москвы при Иване III (дед) и Василии III (отец) переходят Новгород, Тверь, Ярославль, Псков, Смоленск, Рязань, Белозерск, Новгород-Северск, Стародуб. Начинается длительный и непростой период их интеграции. Предстоит не только переподчинить новые земли Москве и московскому государю – переподчинение в те времена совсем не диковина. Совсем скоро эти земли и их новая столица станут новым центром силы, который не ограничится собиранием русских земель, но и будет возвращать то, что ранее было захвачено Ливонским орденом. А также заявит права на наследство Золотой Орды. Как это будет сделано?

Через несколько веков Отто фон Бисмарк скажет, что он объединил Германию «железом и кровью» – то есть коммуникациями и этническим родством. В России XV-XVI вв железных дорог по понятным причинам не строили, а вместо «крови» обходились пониманием общей исторической судьбы. И ещё – важным фактором объединения стала реформа денежной системы. В Московском царстве её подготовил Василий III, а реализовала его супруга – Елена Глинская, мать Ивана VI.

Елена Глинская, вторая жена Василия III, мать Ивана IV.

Первое и главное содержание реформы, стартовавшей 20 марта 1535 года – унификация московских и новгородских денег.

Нет, и Москва, и Новгород сохранили собственные монеты («новгородки» или «копейки» и «московки» или «сабляницы» соответственно). Однако изменение содержания серебра в монетах позволило купцам двух крупнейших городов того времени упростить расчёты: две московские деньги (0,34 г) стали равны одной новгородской (0,68 г), прежнее соотношение было не таким точным.

Во-вторых, попутно Московское царство стало первым государством Европы, где в основу денежной системы был положен десятичный счёт: 1 рубль=2 полтины=10 гривен=100 «новгородок»=200 «московок».

Сейчас это может показаться мелочью, но достаточно вспомнить хотя бы роман «Три мушкетёра». Действие там происходит примерно через сто лет после денежной реформы в России. Перед глазами читателя мелькают ливры, луидоры, пистоли, экю, курс которых друг к другу, к тому же, не всегда был постоянным. Мушкетёры привычны и считают быстро. Читателю без сносок довольно сложно держать в уме, сколько ливров в одном двойном пистоле.

Во-третьих, произошло радикальное сокращение количества монетных дворов. После реформы лишь три города – Москва, Новгород, Псков – сохранили право чеканить монету (был ещё монетный двор в Твери, однако его участие в тогдашней эмиссии крайне незначительно). Бывшие столицы княжеств постепенно лишались положенных столицам привилегий (право вершить суд, вечевое право, право чеканки монеты). И дело не только в утверждении верховенства Москвы. Чеканка монеты постепенно становится монополией, выступая государствообразующим фактором, а набор княжеств постепенно становится царством.

Этой же цели послужил ещё один шаг: прежние деньги в 1535-1538 гг прекращали хождение и перечеканивались заново, под новый стандарт. Хотя изначальный смысл такого решения был, разумеется, более приземлённым: после масштабной дореформенной зачистки фальшивомонетчиков ликвидировались и последствия их деятельности – порченые деньги.

Итак, основой смысл реформы для нас ясен: новые русские деньги должны были иметь чётко установленный вес. Две «московки» должны были без проблем обмениваться на одну «новгородку» независимо от того, в каком месте Московского царства этот обмен происходил. Возникает вопрос: для чего московским царям была необходима такая система?

Это упрощало внутреннюю торговлю. Купцам разных земель стало значительно проще заключать сделки, зная, что вес монеты теперь контролируется куда строже. Но главной целью, разумеется, было обеспечение товаропотоков между Москвой и Новгородом. Именно через Новгород шёл основной поток внешней торговли. Купцы Новгорода и Москвы должны были платить друг другу «новгородками» и «московками» не испытывая никаких затруднений вроде сложных курсов или необходимости прибегать к третьей валюте – как это происходит в современной экономике.

К тому же новгородские и московские деньги разумно разводились по сферам применения. Московские, более мелкие, были более ориентированы на внутренний оборот, новгородские – на внешний.

Необходимо упомянуть и эмиссионный доход, существенно пополнивший казну – новые деньги были легче старых примерно на 15%. Строительство и обновление крепостей на землях, которыми приросло Московское царство к моменту реформы, последующие завоевания Ивана Грозного, – всё это финансировалось в т.ч. из этого источника. Доходы, ранее расходившиеся по карманам тогдашней «олигархии», вернулись государству.

Чему всё перечисленное может нас научить?

1. Чем меньше валют-посредников в товарообороте, тем лучше для всех сторон, в нём участвующих. Вместе с тем, при использовании удобной, но чужой валюты нужно помнить, что тем самым ты строишь чужие крепости и финансируешь походы чужой армии. Не исключено, что крепости эти строятся у твоих границ, а походы направлены против тебя или твоих союзников.

2. Торгово-экономический союз – это не государство, но общая логика к нему применима. Евразийскому экономическому союзу, как и любому другому, нужна общая валюта. Если она не будет своей, она будет чужой. Если её не будет вообще, союз со временем может потерять смысл, как потеряло бы смысл собирание русских земель 500 лет назад без укрепления торговли между ними. При этом совсем необязательно немедля вводить общие деньги, можно переосмыслить опыт Московского царства: развести внутренний и внешний оборот на разные валюты (единая – для расчётов между странами Союза, национальные – для внутренней торговли).

3. Антимосковская партия в Новгороде была весьма влиятельна не из-за политической ревности к амбициям Москвы, а в силу сложившихся торговых связей Новгорода с основными соперниками Москвы того исторического периода: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Чем больше торговали Москва и Новгород, тем ниже становилась угроза сепаратизма.

4. Следовательно, мы понимаем, например, логику нынешних властей Украины. Разрыв традиционных экономических связей с Россией, последовательное уменьшение товарооборота – это вовсе не глупые «санкции». Это осознанная политика максимального искоренения предпосылок дальнейшей реинтеграции. И, напротив, устроив торговую и денежную блокаду Донбасса, власти Украины и для отделения региона даже больше, чем ополчение этих республик два года назад. Торговля и рубль делают для Донбасса то, что пока не может сделать политика.

Читайте также:

Александр Шубин. Революция: это не «локомотив истории», а «таран истории»

Семён Уралов. Крым с Россией: политический инцидент и исторический прецедент

Иван Зацарин. Единственный референдум: не спас СССР, но определил будущее

Юрий Борисёнок. Советско-польский Рижский мир: единство истории и «старинный спор славян»

Денежная реформа Елены Глинской

В 1535-1538 годах в правление Елены Глинской, второй жены великого князя Василия III Ивановича, регентши при малолетнем сыне Иване IV, была проведена денежная реформа. Из обращения были изъяты все низкопробные, обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. С 20 марта 1535 года на всей территории России имели право хождения только новые серебряные монеты, изготовленные на государевом монетном дворе.

Реформа 1535-1538 годов, известная под названием реформы Елены Глинской, разрабатывалась еще в правление Василия III (умер в 1533 году) и, по мнению исследователей, является образцом блестяще продуманной и последовательно осуществленной перестройки денежного хозяйства.

Поводом для проведения первой русской реформы денежного обращения стало также распространение порчи монеты через понижение количества серебра. В 1533 году прошла волна процессов над фальшивомонетчиками, завершившихся казнями виновных.

Реформа привела к унификации денежного обращения в стране, так как вводила единую для всего государства монетную систему на основе двух наиболее употреблявшихся в стране денежных единиц: деньги новгородской и деньги московской.

«Новгородкой» называлась копейка, или «денга копейная», с 1535 года чеканившаяся из серебра весом 0,68 грамма. Свое название она получила по изображенному на монете всаднику с копьем, в котором усматривали изображение московского великого князя. Считается, что такой символ мог быть взят из Новгорода, где был почитаем святой Георгий Победоносец, к тому времени изображавшийся обычно на коне. На обороте монеты помещалась надпись «Осподарь всея Руси», а с 1538 года – «Князь Великий Иван всея Руси», так как монеты чеканились от имени малолетнего Ивана IV.

Половине копейки соответствовала «московка» – серебряная деньга весом 0,34 грамма на которой был изображен всадник с саблей, представлявший собой геральдический символ, известный еще по монетам Ивана III.

Четверти копейки и половине деньги была равна серебряная полушка весом 0,17 грамма, на которой изображалась летящая птица и помещалась надпись вязью: «Государь».

Полная система соотношения русских денежных единиц была зафиксирована в Торговой книге (1570-е годы): 1 рубль=2 полтины=10 гривен=100 новгородок=200 денег=400 полушек. В качестве счетного определения, не подтвержденного особым номиналом, применялся 1 алтын=3 новгородки=6 денег=12 полушек.

Чеканка монет представляла собой сочетание элементов золотоордынского и русского денежного дела. Примитивная техника чеканки из проволоки при помощи двух чеканов ручным способом, заимствованная у татар, и лаконичное оформление монетного поля значительно облегчали процесс изготовления, что позволяло чеканить большое количество монет за короткое время.

Реформа проводилась в несколько этапов. В феврале 1535 года от имени Ивана Васильевича был принят указ о замене старых денег новыми. 20 марта 1535 года денежная реформа началась. Новгородскому и Псковскому монетным дворам предписывалось чеканить «новгородки» по новым правилам. Необходимо было следить, чтобы в серебро не подмешивались недрагоценные металлы, т. е. чтобы деньги изначально не портили. Одновременно по всей стране было запрещено обращение поддельных и резаных денег, чтобы «людям был невелик убыток от испорченных денег». Для надзора за чеканкой монет на Новгородском монетном дворе была создана комиссия во главе с московским купцом-предпринимателем Курюковым. Завершилась реформа в апреле-августе 1538 года распространением ее основных положений в Москве. Было запрещено хождение в Москве начеканенных ранее «московок», или «мечевок», на которых Великий князь изображался с мечом на коне, они заменялись копейками. Монеты, выпущенные во времена Ивана III и Василия III, подлежали обмену.

Денежная реформа Глинской завершила политическое объединение русских земель и во многом способствовала их более интенсивному развитию.

В результате реформы была создана единая система денежного обращения Русского государства, на протяжении последующих веков претерпевавшая различные изменения, но в целом сохранявшая единство и устойчивость.

Денежная система достигла нового качественного экономического и технического уровня, что имело большое значение для активизации русской внешней торговли, прежде всего с европейскими странами.

Введение государственной монополии на чеканку монеты позволило Русскому государству получать дополнительный доход, использовавшийся для погашения экстренных расходов, в частности, строительства крепостей в 1530-е годах и финансирования многочисленных военных операций во второй половине XVI века.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников