Что произошло в 1608 году в россии

Осада Троице-Сергиевой Лавры. 1608-1610 гг.

Тро́ицкая оса́да — осада Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II, продолжавшаяся почти шестнадцать месяцев — с 23 сентября (3 октября) 1608 по 12 (22) января 1610, когда она была снята войсками Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди.

К периоду Смутного времени Троице-Сергиев монастырь уже был влиятельным религиозным центром, обладателем крупной сокровищницы и военной крепостью. Монастырь окружали 12 башен, соединённых крепостной стеной протяженностью 1250 метров, высотой от 8 до 14 метров, толщиной 1 метр. На стенах и башнях размещалось 110 пушек, имелись многочисленные метательные устройства, котлы для варки кипятка и смолы, приспособления для их опрокидывания на неприятеля. Укрепившись под Москвой, Лжедмитрий II и поддерживавшие его польские силы, предприняли попытку организовать её полную блокаду. Занятие монастыря и последующий контроль над ним обеспечивали полную блокаду Москвы с востока и контроль над северо-восточными районами Руси, захват сокровищ монастыря позволял укрепить финансовое положение, а привлечение на свою сторону влиятельной монастырской братии сулило окончательное крушение авторитета царя Василия Шуйского и последующее венчание на царство Лжедмитрия II.

Правительство Василия Шуйского заранее направило в монастырь стрелецкие и казачьи отряды воеводы князя Григория Долгорукова-Рощи и московского дворянина Алексея Голохвастова. Оборонявшиеся насчитывали к началу осады до 2300 человек ратных людей и около 1000 крестьян соседних сёл, паломников, монахов, служителей и работников монастыря, принявших активнейшее участие в его защите. Весь период осады в монастыре находилась царевна Ксения Годунова, постриженная по указанию Лжедмитрия I в монахини.

Руководители польско-литовского войска не ожидали упорной обороны монастыря, основываясь на массовом неприятии населением Руси царствования Василия Шуйского и параличе российской государственной власти. Поэтому отказ русского гарнизона сдать Троице-Сергиев монастырь без сопротивления поставил их в трудное положение. Первым делом осаждавшим пришлось спешно сооружать собственные укреплённые лагеря и готовиться к трудностям штурма, одновременно пытаясь вступить в переговоры с осаждёнными. Однако в последнем вопросе Сапегу ожидала неудача — архимандрит монастыря Иоасаф в ответном послании ему поставил во главу угла не исполнение присяги царю Василию Шуйскому, а защиту православия и обязанность «верно служить государю, который на Москве будет». Копии этого послания в виде грамот широко распространялись по Руси, сыграв значительную роль в росте национального самосознания русского народа. Таким образом, оборона монастыря с самого начала приобрела в глазах самих осаждённых и в глазах русского общества того времени общенациональный, глубоко государственный характер, умноженный на значение вооружённой защиты одной из главных православных святынь.

С октября 1608 года начались мелкие стычки: осаждавшие боролись с русскими лазутчиками, осаждённые пытались отсечь и уничтожить мелкие группы осаждавших на строительных работах и заготовке фуража. Началось строительство подкопов под башни монастыря. В ночь на 1 (11) ноября 1608 года была предпринята первая попытка штурма одновременной атакой с трёх сторон. Осаждавшие зажгли одно из передовых русских деревянных укреплений. Пламя пожара осветило порядки наступавших войск. Прицельным огнём многочисленной русской артиллерии штурмующие были остановлены и обращены в бегство. В ходе последующей вылазки были уничтожены разрозненные группы тушинцев, укрывавшиеся во рвах. Первый штурм окончился полным провалом с значительным уроном для осаждавших.

Руководители гарнизона монастыря придерживались тактики активной обороны. В декабре 1608 — январе 1609 года дерзкими вылазками удалось отбить у осаждавших часть скота и запасы сена, разгромить ряд застав, поджечь некоторые укрепления осаждавших. Однако при этом они понесли значительные потери, составившие только в декабре 325 человек убитыми и пленными. Появились также перебежчики к противнику из числа гарнизона, в том числе дворяне и стрельцы. Видимо, благодаря их показаниям, в январе 1609 года одна из вылазок осаждённых едва не окончилась трагедией — противник атаковал их из засады и отрезал от монастыря, а конница осаждавших атаковала открытые монастырские ворота. Части атакующих удалось даже ворваться в монастырь. Положение вновь спасла многочисленная русская артиллерия, точным огнём вызвавшая замешательство тушинцев, атаковавших ушедших на вылазку бойцов. Благодаря этой поддержке, участвовавшие в вылазке стрельцы вернулись в монастырь, потеряв свыше 40 человек только убитыми. Ворвавшиеся в монастырь конники противника были в основной массе истреблены крестьянами и паломниками, забросавшими их камнями и брёвнами в узких улочках между постройками.

С января 1609 года ухудшилось положение осаждённых — из-за отсутствия продовольственных запасов началась цинга. Уже в феврале смертность достигала 15 человек в сутки. Также стали истощаться немногочисленные запасы пороха. Получивший об этом информацию гетман Ян Сапега начал подготовку к новому штурму, планируя подрыв крепостных ворот заготовленными мощными петардами. В свою очередь, воеводы Василия Шуйского попытались поддержать осаждённых, направив в монастырь обоз с грузом в 20 пудов пороха, в сопровождении 70 казаков и 20 монастырских слуг. Полякам удалось захватить гонцов, которых старший этого обоза направил в монастырь для координации плана действий. Под пытками гонцы раскрыли известные им сведения. В результате в ночь на 26 февраля 1609 года обоз попал в одну из засад, охранявшие обоз казаки вступили в неравный бой. Услышав шум боя, воевода Долгорукий-Роща предпринял вылазку. В результате засада была рассеяна, ценный обоз прорвался в монастырь. Раздосадованный неудачей полковник Лисовский приказал наутро вывезти под стены монастыря и зверски казнить захваченных гонцов и взятых в ночном бою четырёх пленных. В ответ Долгорукий-Роща приказал вывести на стены и зарубить всех имевшихся в монастыре пленных — 61 человек, в большинстве своём казаков-тушинцев и наёмников. Итогом стал бунт тушинских отрядов среди осаждавших, обвинявших Лисовского в гибели своих товарищей. С этого времени раздоры в лагере осаждавших стали усиливаться.

Возникли раздоры и в гарнизоне монастыря между стрельцами и монахами. Имели место факты бегства людей к врагу. Знавший о трудностях осаждённых Сапега предпринял подготовку к новому штурму, а для гарантии успеха направил в монастырь перебежчика поляка Мартьяша с заданием войти в доверие к русскому воеводе, а в решающий момент вывести из строя часть крепостной артиллерии. Участвуя в вылазках и стреляя из пушек по тушинцам, Мартьяш действительно вошел в доверие к воеводе Долгорукому. Но накануне штурма, назначенного на 8 июля, в монастырь перебежал православный литвин, сообщивший о лазутчике. Мартьяш был схвачен и под пыткой сообщил все известное ему о предстоящем штурме. Хотя к тому времени силы гарнизона уменьшись более чем втрое с начала осады, правильная их расстановка в местах ударов противника и на этот раз позволила отстоять монастырь. Штурмующие были отбиты в ночном бою, при последующей вылазке в плен захвачено более 30 человек. Но число воинов среди осажденных уменьшилось до 200 человек.

Осаждённых могло спасти только чудо, и оно произошло. Запутанная система сигнала к штурму сыграла свою роковую роль: одни отряды бросились на штурм после первого выстрела, другие — после последующих. В темноте порядки штурмующих смешались. В одном месте немецкие наемники услышали за спиной крики русских тушинцев и, решив, что это — вышедшие на вылазку осажденные, вступили с ними в бой. В другом месте при вспышках выстрелов польская колонна увидела заходящий на неё с фланга отряд тушинцев и также открыла по нему огонь. Артиллерия осаждённых открыла огонь по полю сражения, усиливая суматоху и возникшую панику. Сражение между осаждавшими перешло в кровавую резню друг друга. Численность перебитых друг другом составила сотни человек.

По существу, несогласованность атакующих стала переломным моментом в борьбе за монастырь. Давние разногласия между тушинцами с одной стороны, поляками и наемниками — с другой, вылились наружу. В войске осаждавших произошёл раскол. Многие атаманы тушинцев увели свои войска от Троице-Сергиевого монастыря, в оставшихся отрядах дезертирство приобрело массовый характер. Вслед за тушинцами лагерь Сапеги покинули иностранные наёмники. Осаждённые, напротив, были уверены, что чудесное спасение монастыря стало результатом Божественного заступничества и что конец осады близок.

После этого, отряды Скопина-Шуйского заблокировали отступившего назад гетмана в его собственном лагере. Было восстановлено регулярное сообщение между осаждёнными и идущими на помощь войсками.

29 октября 1609 года и 1 (11) января 1610 года обороняющиеся получали подкрепление: в монастырь прорвались отряды стрельцов воевод Давыда Жеребцова (900 человек) и Григория Валуева (500 человек). Усиленный гарнизон приступил к активным боевым действиям. В одной из вылазок стрельцы зажгли деревянные укрепления лагеря Сапеги. Численное превосходство неприятеля не позволило им ворваться в лагерь, но исход борьбы стал уже ясен. Зная о скором подходе основного войска Скопина-Шуйского, Сапега приказал спешно снять осаду. 22 января 1610 года польско-литовские отряды отошли от монастыря в сторону Дмитрова. Там они были настигнуты и разбиты русским отрядом воеводы Ивана Куракина. В результате Сапега привёл обратно к Лжедмитрию II немногим более 1000 человек.

В осаждённом монастыре к концу осады осталось не более 1000 человек из бывших там к началу осады, из них численность гарнизона составила менее 200 человек.

1608 год: Решма выходит на историческую арену

В НАЧАЛЕ XVII в. Россия вступила в эпоху глубокого кризиса, вошедшего в историю как Смутное время. Позднее наше государство еще дважды пережило подобные потрясения: в начале XX в. – революцию 1917 г. и гражданскую войну, и в конце XX в. – период «перестройки», завершившийся распадом Советского Союза.

Смута начала XVII в. затронула почти каждый уголок России, в том числе и Решму.

Восстание 1608 года на Верхней Волге против Тушинского самозванца

КАК известно, 20 мая 1605 г. в сопровождении поляков и литовцев в Москву торжественно въехал самозванец – Лжедмитрий I. С этого времени Россия вступила в кровавую пору Смутного времени – эпоху самозванщины, иноземного нашествия и внутренних междоусобиц. Ровно через год, 17 мая 1606 г., во время своей свадьбы, Лжедмитрий I был убит и трон захватил представитель старинной знати – князь Василий Иванович Шуйский.

Однако вскоре на окраинах России появился новый самозванец – Лжедмитрий II, который в июне 1608 г. подошел к Москве и встал станом в селе Тушине (отсюда его прозвище, под которым он вошел в историю – «Тушинский вор»). В этот период у страны оказалось два царя. Поскольку в глазах многих современников Василий Шуйский являлся узурпатором, незаконно захватившим власть, большое количество городов и уездов признали власть «Тушинского вора».

Костромской уезд включал в себя южную половину современной Костромской области и северную часть Ивановской области.

Юрьевец был центром Юрьевецкого уезда. Административный статус Кинешмы на 1608-1609 гг. находится под знаком вопроса.

Из волжских городов царю Василию Шуйскому остались верными Нижний Новгород и Казань. То, что эти города не признали власти тушинского самозванца, во многом и предопределило дальнейшее развитие событий.

Несомненно, что на первых порах значительная часть населения городов и уездов, признавших власть Лжедмитрия II, видела в тушинском «царе» сына Ивана Грозного, то есть законного русского государя.

Проводи Лжедмитрий II чуть более разумную политику, у него был бы шанс победить в противостоянии с Василием Шуйским. Однако польское панство и казаки, составлявшие ядро его войска, с самого начала рассматривали города и земли, признавшие власть Тушина, как свою добычу. Грабежи и насилия быстро оттолкнули населения от «Тушинского вора». Гражданская война разрасталась, охватывая все новые и новые территории.

Тогда же, видимо, в конце ноября, от тушинского «царя» отложилась и Кинешма во главе со своим воеводой Федором Афанасьевичем Боборыкиным. Кинешемский историк А.В. Смирнов считает, что Ф.А. Боборыкин был назначен воеводой в Кинешму Лжедмитрием II. Он пишет: «Вспомним, что в документах ставки Яна Сапеги Федор Боборыкин назвался «изменником».

В конце 1608 г. против тушинского самозванца выступила и слобода Решма.

Важным источником сведений об этих событиях является «Новый летописец» («Книга, глаголемая Новый летописец») – памятник позднего русского летописания, охватывающий события от кончины Ивана Грозного до 1630 г.

Как полагает А.Ю. Кабанов, восстание это готовилось давно, и поводом к выступлению послужил произошедший в первых числах декабря 1608 г.

Нельзя не обратить внимания на то, что «Новый летописец» на равных называет восстание как в городах (Балахне, Юрьевце, Гороховце), так и в слободе Решма. Такое было возможным только в том случае, если восстание в Решме охватило большую территорию. Отметим и то, что Решма упоминается в летописце без пояснений, как всем известное селение.

Но что именно имеет в виду «Новый летописец» под топонимом «Решма»? Вопрос не так прост, как кажется. В разных изданиях «Нового летописца» и трудах историков наименование «Решма» объясняется по-разному.

Итак, в конце 1608 г. население Балахны, Городца, Юрьевца, Кинешмы и Решмы восстало против тушинцев и целовало крест царю Василию Шуйскому. Отряды восставших, собравшись вместе, двинулись на освобождение г. Луха. Во главе решемского отряда встал крестьянин «Гришка Лапша».

Крепость Луха была взята в первой декаде декабря. 10 декабря 1608 г.

к восстанию присоединилась г. Шуя.

Тушинский воевода в Суздале Федор Кириллович Плещеев* выступил из Суздаля на подавление разрастающегося восстания.

В конце декабря 1608 г. или в начале января 1609 г. войска Ф.К. Плещеева захватили Шую и подвергли её разгрому.

После этого тушинские отряды перешли в контрнаступление, захватив Лух, Шую и Плесо (Плёс). Воевода Ф.К. Плещеев доносил 17 февраля 1609 г.

Григорий Лапша – русский герой эпохи Смуты

ВЫШЕ мы писали, что в 1608 г. Решма не была центром дворцовой Юмахонской волости. Однако она, несомненно, являлась центром церковного прихода. И, возможно, поэтому восстание в Решме – восстание не одной Решмы, но значительной части волости, во всяком случае, её северной части – началось именно здесь.

Как центр освободительного движения в конце 1608 г. слобода Решма встала в один ряд с несравненно более крупными городами – Юрьевцем, Городцом и Балахной.

Главной фигурой восстания в Решме являлся крестьянин Григорий Лапша.

К сожалению, нам известно об этом человеке крайне мало, почти ничего.

В «Новом летописце» он назван в уменьшительно-уничижительной форме «Гришка», как было принято в XVII в. именовать людей низкого происхождения, в частности, крестьян.

Судя по всему, Григорий Лапша являлся жителем слободы Решмы. В середине XVII в. практически все жители Решмы были ремесленниками или торговцами (подробнее об этом чуть ниже). Вероятно, такой же состав населения имел место и в начале XVII в. Следовательно, Григорий Лапша, вероятнее всего, был ремесленником или торговцем.

* Воевода окольничий Федор Кириллович Плещеев был воеводой Лжедмитрия II в Суздале в 1608-1609 гг. 17

** В «Новом летописце» село ошибочно названо Даниловским. Эта ошибка была повторена во многих краеведческих работах, посвященных событиям Смутного времени. На самом деле это – село Дунилово Суздальского уезда, ныне с. Дунилово Шуйского района Ивановской области.

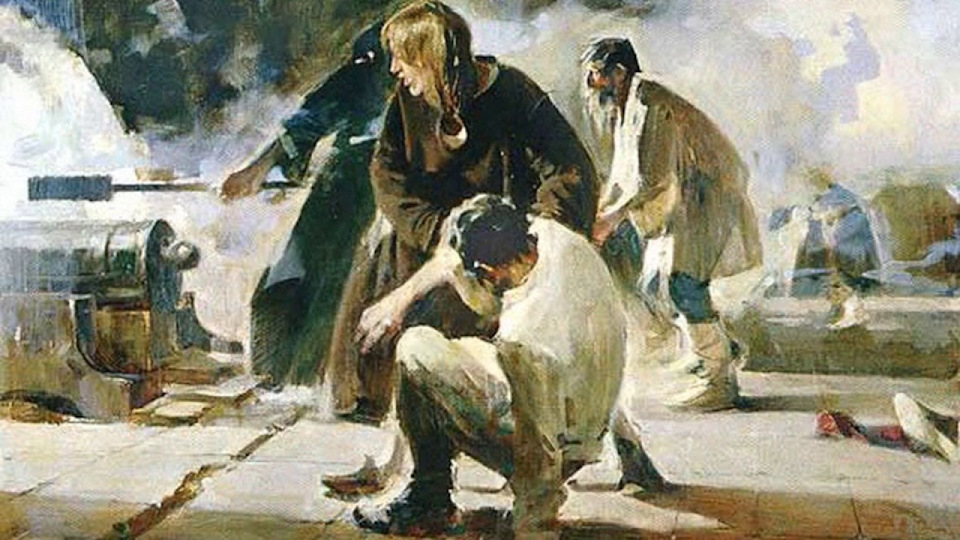

В Смутное время (Лжедмитрий II и Тушинский лагерь). Художник С.В. Иванов. 1908 г.

Можно предположить, что Григорий Лапша занимал в слободе или в волости какой-то выборный пост, то есть являлся выборным человеком.

По-видимому, в дни, предшествующие восстанию, Григорий Лапша находился в переписке с земскими властями соседних городов. В решающий момент он, скорее всего, как и Кузьма Минин, обратился к землякам с призывом к восстанию. Вероятно, это произошло возле храмов Решмы. Решма и окрестные деревни выступили, судя по всему, в первой декаде декабря 1608 г.

К сожалению, больше нам о Григории Лапше – этом действительно выдающемся и героическом человеке, ничего неизвестно. Вероятно, в последующие месяцы и годы он прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Скорее всего, со своим отрядом Григорий Лапша участвовал не только в походе на Лух, но и на Суздаль, однако документальных сведений об этом у нас нет.

К вопросу о судьбе Григория Лапши после 1608 года

ВСЁ, что писали о жизни Григория Лапше после 1608 г. различные авторы, является ни на чем не основанными домыслами. Понятно желание краеведов продолжить повествование о народном герое и здесь возможны различные предположения, но недопустимы чистые выдумки.

Некоторые авторы указывают, что Григорий Лапша отличился при взятии Луха.

Далее, обычно пишут, что позднее с ополчением Минина и Пожарского Григорий Лапша дошел до Москвы и участвовал в её освобождении от захватчиков.

Позднейшие авторы писали об этом уже как о несомненном факте.

Вполне возможно, что Григорий Лапша на самом деле вступил в ополчение Минина и Пожарского и дошел с ним до Москвы, но никаких данных об этом у нас, к сожалению, нет.

После М.Г. Мезенина утверждение о якобы переименованной в честь Григория Лапши деревне стало кочевать из одной книги в другую как бесспорный факт.

Одна из этих Лапших (в Доброхотовском сельсовете) была официально упразднена решением Ивановского облисполкома от 8 апреля 1959 г. 47 Другая, по-видимому, исчезла еще раньше.

Имели ли эти Лапшихи какое-нибудь отношение к Григорию Лапше, неизвестно, скорее всего – никакого.

Но вряд ли этот Лапша (точнее – эти Лапши, так как деревень вблизи от Кинешмы было две) имели какое-то отношение к предводителю решемских повстанцев.

О поминовении Григория Лапши «во все престольные праздники в церквях Решмы и Кинешмы» нам ничего неизвестно и это утверждение тоже надо оставить на совести авторов. В Решме, скорее всего, Григорию Лапшу поминали (хотя бы дети и внуки) в течение XVII в., но никаких сведений у нас об этом нет.

Год смерти Григория Лапши и место его погребения неизвестно. Возможны два варианта его судьбы: 1) народный герой сложил свою голову в сражениях 1608-1609 гг. или последующих лет, 2) он пережил Смутное время, умер своей смертью в Решме, где и был похоронен на приходском кладбище.

Об одном ошибочном мнении о Решме в период Смутного времени

К СОЖАЛЕНИЮ, в недавнее время появилась версия, что в Решме в 1608 г.

произошло одно из событий борьбы сторонников царя Василия Шуйского с тушинцами. Московский историк А.В. Антонов в работе «К начальной истории нижегородского ополчения», связал с Решмой деятельность отряда, которым командовал Федор Семенович Мостинин.

Почему А.В. Антонов решил, что село Расное – это именно Решма, он не сообщает, но данное мнение, конечно, является ошибкой. Во-первых, Расное относилось к Костромскому уезду, а Решма никогда в этот уезд не входила. Во-вторых, вплоть до XX в. Решма числилась слободой, а не селом.

В-третьих, трудно представить, чтобы название «Решма» можно было так исказить, чтобы оно превратилось в «Расное».

Похоже, что название села в сказке Ф.С. Мостинина искажено (может быть, село Красное, которое действительно находилось в Костромском уезде?). К началу XX в. не только в Костромском уезде, но и во всей Костромской губернии села с названием «Расное» не было. Следовательно, или это название в сказке Ф.С. Мостинина искажено или позднее село получило другое имя.

1608–1610 Тушинский вор, или Лжедмитрии II

1608–1610 Тушинский вор, или Лжедмитрии II

Вскоре на юге страны появился выдававший себя за «воеводу Дмитрия» некий Иван Болотников – личность темная, из бывших холопов. К нему стали примыкать недовольные Шуйским дворяне, казаки, беглые холопы. С трудом Шуйскому удалось справиться с этим мятежом. Несмотря на победу над Болотниковым, авторитет царя Василия Шуйского падал на глазах. Поднять престиж не помогла даже устроенная в январе 1608 г. женитьба царя на молоденькой княжне Марье Буйносовой-Ростовской. Между тем по всей стране то там, то сям стали появляться самозванцы – «дети» и «внуки» Грозного. Это были, как правило, сумасшедшие или авантюристы. Самым опасным из них оказался новый «Дмитрий», заявивший о себе на западных рубежах России, в Стародубе. Как его имя, кто он и откуда родом, до сих пор не знает никто. Некоторые предполагают, что Лжедмитрии II – крещеный еврей, школьный учитель из Шклова, но доказательства этой версии не особенно убедительны. В июле 1608 г. Лжедмитрии II с войском из поляков и казаков во главе с Иваном Заруцким разбил отряды Дмитрия Шуйского, брата царя, и подошел к Москве. Но сил взять столицу с ходу у нового самозванца не хватило, и тогда он остановился в 14 верстах от города, в селе Тушино. Здесь, на месте, удачно прикрытом Москвой-рекой и рекой Сходней, быстро возник укрепленный лагерь (табор), обнесенный частоколом со рвом. К зиме воины нового самозванца перетащили сюда в разобранном виде дома из ближайших деревень и устроились в Тушине с комфортом. Сначала острые, а потом все более вялые стычки полков Лжедмитрия II, прозванного Тушинским вором, или просто Вором, с войском царя Василия не приносили победы ни одной из сторон. Лжедмитрии II довольно успешно «утеснял» Москву, расставив по главным и даже по второстепенным дорогам к столице свои заставы, которые препятствовали подвозу провианта в город. В своей «воровской столице» тушинцы устроились основательнее войск Шуйского, которым из-за морозов в декабре 1608 г. пришлось отойти к Москве от Ходынки, где они долго стояли в чистом поле. В столице царил голод, взлетели цены на самое необходимое, а главное – отчетливо проявилась «шатость», неуверенность людей в завтрашнем дне. Многие дворяне и бояре по нескольку раз бегали между Москвой и Тушино, надеясь получить (и получали) награды, чины и деревни. Это бесстыдство называлось тогда «перелетами». «Царик» (другая кличка самозванца) соорудил из бояр – противников Шуйского свою Боярскую думу, поставил своего патриарха, которым стал Филарет – Федор Никитич Романов. В Тушино Филарет появился не по своей воле. Его захватили отряды самозванца в Ростове и доставили к Лжедмитрию II, который якобы упросил Филарета надеть патриарший клобук. Так в России оказалось сразу два святителя: патриарх Гермоген в Москве и патриарх Филарет в Тушино. Конечно, Филарет, молившийся за здравие «великого государя Дмитрия Ивановича», поступал как духовник бесчестно. Ведь он был одним из тех, кто знал многое, недоступное другим: видел истинного царевича Дмитрия при жизни, в 1606 г. перевозил его тело в Москву из Углича, знал своего бывшего холопа Юшку Отрепьева, которому потом поклонялся как «Дмитрию Ивановичу», и уж, конечно, не имел никаких иллюзий насчет учителя из Шклова. Но отказать новому самозванцу он не мог – времена на дворе стояли страшные. Филарет попал в Тушино как пленник, всем хочется жить – вот и пошел на ложь во спасение. Так в России возникли два центра власти, два царя, два двора и два патриарха. И хотя реальная власть в Тушине была не у «царика», а в руках поляков и казаков, юг России присягнул на верность Лжедмитрию П.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава III ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ. Г. 1608-1610

Глава III ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ. Г. 1608-1610 Князь Пожарский. Доблесть Нижнего Новагорода. Восстание и других городов Низовых. Восстание Северной России. Крамолы в Москве. Голод. Весть о Князе Михаиле и его подвиги. Приступы Лжедимитрия к Москве. Победа Царского

Глава III Продолжение Василиева царствования. 1608—1610 г.

Глава III Продолжение Василиева царствования. 1608—1610 г. Князь Пожарский. Доблесть Нижнего Новагорода. Восстание и других городов Низовых. Восстание Северной России. Крамолы в Москве. Голод. Весть о Князе Михаиле и его подвиги. Приступы Лжедимитрия к Москве. Победа Царского

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ Г. 1608-1610

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ Г. 1608-1610 Первое счастливое дело сего времени было под Коломною, где воеводы царские, князь Прозоровский и Сукин, разбили пана Хмелевского. Во втором деле оказалось мужество и счастие юного, еще неизвестного стратига, коему Провидение

Тушинский лагерь

Тушинский лагерь С тех пор как Лжедмитрия II признали многие русские города и его дело стало на твердую почву, интерес к самозванческой интриге стали проявлять влиятельные лица Речи Посполитой, некогда покровительствовавшие Отрепьеву. В числе их были князья Вишневецкие,

1608 Foedera; CFR; C.[53.

12. Лжедмитрии на Руси и «античные» слухи, что император Калигула не умер, а спасся и говорит с народом

12. Лжедмитрии на Руси и «античные» слухи, что император Калигула не умер, а спасся и говорит с народом В эпоху Великой Смуты на Руси появилось несколько Лжедмитриев. Народ верил в то, что царевич Дмитрий на самом деле не погиб, а спасся, и возвращается на царство. Мы уже

Тушинский Вор

Тушинский Вор Как могло произойти такое, что после низвержения с трона и убийства в Москве Лжедмитрия I все снова поверили в самозваного царя Дмитрия Ивановича? Неужели та история никого и ничему не научила? Почему новый самозванец надеялся, и даже не без оснований,

Тушинский вор

Тушинский вор Затушив очаг смуты, полыхавший в Туле, царь мечтал вернуться к мирной жизни. Его занимали личные заботы. После своего вступления на престол Василий Шуйский не захотел жить во дворце, построенном Лжедмитрием I. Средств на возведение нового каменного дворца

1608 Логинов Л.И. Записки одного инженера. Л. 2.

Молодой придворный при царе Борисе и Лжедмитрии I

Молодой придворный при царе Борисе и Лжедмитрии I Возможно, спустя какое-то время после смерти мужа княгиня начала искать место при дворе для себя и своих подрастающих сыновей. «Вакансии» открываются со сменой династии. Борис Годунов, воцарившись, стал привлекать ко

1608 Шелест П. Е…. Да не судимы будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. М., 1995. С.

Глава III Продолжение Василиева царствования. г. 1608-1610

Глава III Продолжение Василиева царствования. г. 1608-1610 Князь Пожарский. Доблесть Нижнего Новагорода. Восстание и других городов Низовых. Восстание Северной России. Крамолы в Москве. Голод. Весть о Князе Михаиле и его подвиги. Приступы Лжедимитрия к Москве. Победа Царского

Тушинский вор

Тушинский вор Давно ожидаемый мятежниками Димитрий наконец явился. Это было незадолго до взятия Тулы. Кто был этот второй Лжедмитрий, трудно сказать – так разноречивы известия о нем. Наиболее вероятное сказание гласит, что он родом был из Стародуба; отсюда переселился в

1608 Chinese authorities closes down Pangsa…

Продолжение Василиева царствования (1608–1610)

Продолжение Василиева царствования (1608–1610) Первое счастливое дело сего времени было под Коломною, где воеводы царские, князь Прозоровский и Сукин, разбили пана Хмелевского. Во втором деле оказалось мужество и счастье юного, еще неизвестного стратига, коему Провидение