Что произошло в 1699 году при петре 1

Этот день в истории: 1699 год — указ Петра I о переносе Нового года

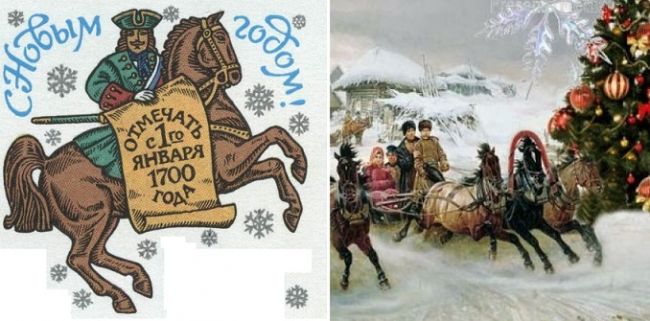

20 декабря 1699 года русский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Благодаря этому, в XVIII век Россия вступила 1 января 1700 года.

До XV века на Руси не было единой даты начала нового года. Он начинался не с января, как в настоящее время, а с 1 марта (как в республиканском Древнем Риме), или с 1 сентября как в Византии, по юлианскому календарю.

Положение изменилось в 1492 году — официальной датой для Нового года становится 1 сентября, в соответствии с церковным календарём. Само празднование представляло из себя скорее церковную церемонию, чем народное гулянье.

В Кремле проводились церемонии «О начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего здоровья». Начиналась служба, митрополиты, архиепископы, епископы и другие духовные лица подходили по двое с поклоном к царю и патриарху. После службы патриарх обращался с длинной «здравственной» речью к царю. После окончания действа царь уходил на обедню в Благовещенскую церковь.

Ужасно не любивший всякие официальные пышные церемонии Петр, своим указом отменил весь этот порядок и повелел отмечать Новый год на европейский манер. Согласно этому указу, 1 января 1700 года следовало украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.

6 января празднества окончились крестным ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, царь не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москвы-реки в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом.

Боярам и служилым людям было велено облачиться в европейские костюмы — венгерские кафтаны. И женщины должны были быть также одеты в иноземное платье.

Стоит сказать, что новые новогодние традиции прижились в нашей стране довольно быстро, ведь раньше в ту пору на Руси отмечали один из самых любимых периодов года — Большие зимние святки. И многие старые обряды — веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки — хорошо вписались в ритуал встречи Нового года. С тех пор этот праздник закрепился в российском календаре и дошел до наших дней.

Год 1699

События истории России за 1699 год

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника » Развернутая хронология » 1699

Начало новому городовому устройству положено Петром Великим, учреждением в 1699 г. в Москве бурмистровой палаты (вскоре переименованной в ратушу), а в прочих городах — земских изб и выборных бурмистров. Преобразование это имело целью, как говорится в самом указе, освободить гостей, купецких, промышленных людей и чернослободцев от ведомства приказных и иных чиновных людей в отношении суда и расправы торговых дел, служб и поборов, подчинив их ведомству своих бурмистров. Ежегодный выбор бурмистров предоставлялся самим горожанам, «кого и поскольку человек они захотят», причем выбор производился из гостей, гостиной сотни, из всех сотен и слобод, добрых и правдивых людей. В том же 1699 г. повелено, чтобы во всех городах бояре, воеводы и приказные люди не ведали торговых и промышленных людей в отношении суда, расправы и разных сборов с них, а ведали бы их выборные бурмистры. Выборные бурмистры получили название земских; во всех делах, касавшихся их должности, они не подлежали ведомству воеводы, а подчинялись ратуше.

Царь решил было (в 1699 г.) отправить девятилетнего сына Алексея в Дрезден для обучения наукам, но вскоре (быть может, под влиянием смерти генерала Карловича, которому предполагалось поручить это обучение) изменил свое решение. В наставники царевичу приглашен был саксонец Нейгебауер, бывший студент Лейпцигского университета. Он не сумел привязать к себе царевича, ссорился с прежними его учителями и досаждал Меньшикову, а поэтому в июле 1702 г. потерял должность.

Сообщение отправлено: 8 мая 2006 16:58 ( Ne administrator)

Сообщение отредактировано: 30 мая 2006 18:40

Борода на Руси

Ношение Б. и уважение к ней особенно сильно было у славянских народов. У них как в языческую эпоху, так и после принятия христианства боги и святые непременно изображались с Б. У языческих богов она обыкновенно была или черная, или красная (золотая). Она же служила при заклинаниях не только самых славян, но и их богов. В языческую эпоху, по свидетельству арабских писателей Ибн-Хаукаля (X в.) и Идризи (XI), славяне заплетали Б. и украшали ее лентами и металлическими вещами. От той же эпохи ведет свое начало у западных славян и у нас в России во многих губерниях — обычай завивания Б. из последних колосьев на поле мифическому богу Волосу, а затем и Илье, св. Николаю и даже И. Христу. Прямым продолжением и как бы закреплением того уважения к Б., которое сложилось у славян во времена язычества, служила, едва ли не преимущественно перед другими народами, и вся последующая жизнь русских. По «Русской Правде» за лишение Б. была положена пеня в 12 гривен, а за увечье — 3 гривны. Со времени татарского ига у нас стали нередки случаи стрижки и бритья Б. Известно, что даже сам Василий Иоаннович, чтобы казаться моложе перед своею новою супругою — Еленой Глинской, брил себе Б.; а его примеру следовали и некоторые из бояр. Но на них и русский люд и церковь православная смотрела как на отступников от старых обычаев и православия. На Стоглавом соборе (1550) всех бреющих Б. было постановлено проклинать и отлучать от церкви. Во время Казанского похода Иоанна IV свияжское войско много страдало от физических болезней и недугов нравственных, и между последними-то царственная книга на первом месте ставит возникший там обычай брить Б. и затем уже указывает на «растлевающий и всеобщий блуд». Сам Иоанн Грозный в своем споре с Антонием Поссевином указывает ему как на отступление в деле религии на то, что у него «борода подсечена». Едва ли не самым неприятным новшеством для русских людей был пример Бориса Годунова брить Б., который, конечно, после его смерти никакой силы иметь не мог, так что уже в следующем году (1606) москвичи в свое оправдание по поводу убиения Лжедмитрия и его приверженцев приводят то обстоятельство, между прочим, что они брили и стригли свои Б. Также продолжало расти поддерживаемое верховною властью уважение к Б., ставшей даже предметом гордости, особенно у бояр, и до самого конца XVII в., когда в 1699 г. вышел первый указ Петра о брадобритии. Понятно, что он был встречен крайне недружелюбно и послужил для многих простых людей предлогом к отступничеству от православия и возмущениям, число которых увеличивалось тем более, чем настойчивее и резче требовал Преобразователь его выполнения.

Борьба за чистоту

Позднейшие указы XVII в. расширяют применение кнута до крайних пределов, назначая его за работу в воскресные дни (1668), за нищенство (1691), за выбрасывание на улицу или накопление против дворов (в Москве) навоза и всякого помета (указы 1686, 1688 и 1699 гг.).

«Брокгауз и Ефрон»

Гербовая бумага

В России Гербовая бумага введена при Петре I указом 23 января 1699 г. по мысли Курбатова, дворецкого графа Шереметева, бывавшего за границей. Бумага под орлом, клейменая, или орленая, была сначала трех сортов: 1) под большим орлом — для крепостей; 2) под гербом величиной против золотого — для крепостей на сумму ниже 50 руб. и для челобитных мировых, и 3) за печатью в половину золотого — для челобитных и выписок в приказах. Крепости, писанные не за вышеозначенными клеймами, объявлены недействительными, а с тех, у кого такие крепости окажутся, велено взимать пошлину вдвое. Печатание и продажа этой бумаги поручены были Оружейной палате, в которой бумага клеймена была таким образом, что на листе находились два клейма, по одному на каждом столбце (т. е. полулисте), с означением слов в большом гербе — 10 копеек, в среднем — 1 коп. (копеечные клейма, по-видимому, были двух образцов: с драконом под гербом и без дракона), в меньшем — 1 деньга.

Запрещенная литература

Новогодняя реформа: как Петр Великий изменил главный праздник года

20 декабря 1699 года издан указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января

Весенний или зимний?

На Руси дата Нового года была непостоянной. Земледельцы начинали работы в поле с 1 марта, и эту дату считали первым днем года. В других случаях Новый год совмещали с днем весеннего равноденствия 22 марта. Хотя для некоторых славян-язычников первым днем года считался так называемый «зимний солнцеворот» 22 декабря (самый короткий и холодный в году), обычно праздник все же устраивали тогда, когда земля «просыпалась» и готовилась подарить очередной урожай.

В то же время в канун привычного нам зимнего Нового года на Руси отмечали Васильев день. К этому празднику было принято готовить разнообразные блюда из свинины – считалось, что так святой Василий Кесарийский обязательно увеличит поголовье скота в каждом хозяйстве и обеспечит безбедную жизнь. Для того, чтобы получить богатый урожай, в этот день совершали еще и обряд «посевания». Рано утром дети обходили дома и рассыпали там яровую пшеницу, которую затем тщательно собирали и хранили до весны – периода настоящего сева. За совершение обряда дети получали сладкие подарки и складывали их в самодельные разноцветные рукава.

Зима на Руси

Новый год в Государстве Российском

После Крещения Руси к нашим предкам пришел византийский календарь, согласно которому празднование Нового года приходилось на 1 сентября. В этом тоже была своя логика: когда сельскохозяйственные работы завершены и урожай собран, можно было начинать новую жизнь и готовиться к следующему сезону. Кроме того, считалось, что именно в первый сентябрьский день Бог сотворил мир. На протяжении нескольких столетий Новый год отмечали дважды: официально – осенью и по старым обычаям – весной. В XV веке, когда Русь освободилась от ордынской зависимости, Московский государь Иван III приказал установить единую дату, и празднование Нового года перенесли на сентябрь как для русской церкви, так и для мирян.

С 1495 года 1 сентября в Кремле проводились церемонии «О начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего здоровья». Царь и митрополит (затем – патриарх) возглавляли праздничное шествие, которое проходило под звон колоколов. В XVII веке эту традицию дополнили: теперь монарх, его свита и бояре выходили к народу в нарядных одеждах и поздравляли с праздником. После торжественной церковной службы в домах Новый год отмечали песнями, плясками и угощениями, но называли его тогда иначе – «Первый день в году».

Елочный торг. Художник Генрих Манизер

Приказ веселиться и ставить ели

Праздновать Новый год по европейским традициям решил Петр I, вернувшийся на родину после Великого посольства в 1698 году. Спустя год – 20 декабря 1699 года – царь издал новый указ, в котором подробно изложил, какие перемены ждут подданных на пороге нового столетия. Теперь летоисчисление осуществлялось от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и Новым годом становился день 1 января.

Предписания Петра Великого на этом не заканчивались. По велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветвями. Поскольку о подобной традиции в России было известно немногое, образцы наряженных деревьев выставили в московском Гостином дворе. Правда, после смерти государя о елках скоро позабыли, и нарядное дерево стало символом новогоднего праздника лишь в 30-40-е годы XIX века.

Юбилейная марка, посвященная петровскому указу

Отныне Новый год становился общественным, а не домашним праздником. Царь мечтал, чтобы этот день отмечали фейерверками и громкими выстрелами пушек или ружей. На улицах Петр I распорядился жечь костры из дров, хвороста и смолы и поддерживать огонь в течение всей праздничной недели. В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года праздник впервые отметили по петровским предписаниям. На Красной площади был устроен грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов и пускали пороховые ракеты возле своих домов. Бояре и служилые люди облачились в венгерские кафтаны, их супруги – в нарядные платья, сшитые по европейской моде.

Шумные торжества продолжались до 6 января и окончились крестным ходом. Здесь Петр Великий вновь отверг древние традиции, и не шел вслед за представителями духовенства в богатом облачении. Вместо этого он надел мундир и остался на берегу Москвы-реки в окружении солдат Семеновского и Преображенского полков, наблюдая за процессией.

Новогодний бал-маскарад в XIX веке

С тех пор празднование Нового года постоянно проводилось в ночь с 31 декабря на 1 января. В начале двадцатого столетия у праздника появился еще один символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то языческого колдуна по имени Трескун, то святого Николая Чудотворца. В годы Первой мировой войны Новый год отмечали уже не так пышно, как желал Петр I – многим не хотелось повторять традиции немцев. После Октябрьской революции новогодние празднества то запрещали, то разрешали вновь. Окончательное возрождение Нового года случилось в 1930-х: главный зимний праздник все же был реабилитирован, он вернулся ярким, шумным, волшебным. И таким остался до наших дней. А нерабочим днем 1 января объявили только в 1947 году.

Календарная реформа Петра l

20 декабря ( по другим данным 19 декабря) 1699 года Петр I издал указ, в соответствии с которым Новый год переносился с 1 сентября на 1 января. 1700 год Россия встречала вместе с остальной Европой.

До XV века новый год начинался 1 марта, а позже, через два столетия, 1 сентября. Петр перенес первый день года на 1 января по европейскому примеру. Тем не менее главным российским праздником, как и в других христианских странах, осталось Рождество. Эта традиция сохранялась до прихода большевиков к власти — в конце 20-х годов они отменили оба праздника.

Запрет продержался до 1935-го — советская власть решила, что без елочки рабочему человеку все-таки скучно, и восстановила Новый год в его современном виде в качестве замены и противовеса Рождеству.

Именно оттуда все знакомые выросшему в СССР человеку атрибуты: Дед Мороз, Снегурочка, красная звезда на елке. Праздник оставался неформальным, пока в 1947 году 1 января не объявили выходным днем.

В Древнем Риме, начиная с 46 года до Рождества Христова, началом нового года считалось 1 января. Календарный год состоял из 365 суток и 6 часов. Такая система дожила до момента, когда в мир пришло христианство. В Византии, ставшей преемницей Древнего Рима, новый год также начинался с 1 января. Однако в 312 году император-христианин Константин Великий постановил праздновать начало нового года не с 1 января, а с 1 сентября. В первую очередь это было связано с системой установки и сбора податей, по сути с началом нового финансового года.

В христианской Церкви эта традиция установилась далеко не сразу. Только лишь в VI веке, в правление императора Юстиниана I, традиция отмечать начало нового года 1 сентября вошла и в жизнь Церкви. На Руси новый год по преимуществу отмечался 1 марта. Во-первых, это было связано с церковным Преданием о сотворении мира, а, во-вторых, на эту же дату сместилась языческая традиция встречи нового года. Однако на церковном Соборе в Москве в 1492 году, следуя византийской традиции, было принято решение о начале праздновании нового года с 1 сентября. Так продолжалось до правления императора Петра I.

20 декабря 7208 года от сотворения мира Петр I подписал указ о праздновании гражданского нового года с 1 января 1700 года от Рождества Христова. Таким образом, с эпохи Петра в России даты празднования начала гражданского нового года и церковного нового года разделились, так как Церковь на новую дату не перешла.

Что же подтолкнуло Петра I к календарной реформе? В 1697 году царь Петр I отправился в путешествие по европейским странам, вошедшее в историю под названием Великого посольства. Он ехал инкогнито, под именем Петра Михайлова.

По окончании Великого посольства Петр I развернул широкую программу европеизации России. Дворянство должно было облачиться в европейскую одежду, жить в домах, выстроенных европейскими архитекторами, питаться, отмечать торжества и воспитывать потомство в европейских традициях, получать на службе должности и чины с европейскими названиями.

Именно тогда в русский быт вошли поездки на учебу в Европу, кофе, табак, парики, треуголки и балы. Календарная реформа стоит в одном ряду со всем этим.

Петр провел ее через год после возвращения из Европы, и невозможно отделаться от впечатления, что перед мысленным взором его все еще стояли голландские елочки, лодочки, фейерверки на фоне вечернего неба и их отражения в амстердамских каналах.

И вот, три с половиной месяца спустя, в декабре, появляется указ: “…указал Великий Государь впредь лета счислять в Приказах и во всяких делах и крепостях с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года. А в знак того добраго начинания и новаго столетнаго века в царствующем граде Москве, после должного благодарения к Богу и молебного пения по большим и проезжим знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых перед вороты учинить украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых…”

Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И. Ф. Ромодановского, 1900 г

Художник Суриков

Тем не менее, русская столица не стала Амстердамом. Климат не тот. К концу петровского царствования этот праздник выглядел как нечто совершенно ненужное, пустая государева прихоть. После того, как Петр скончался, о новогодних торжествах скоро все забыли.

Лишь в середине XIX века в России вновь стали отмечать Новый год. Но уже не как свистопляску огней и буйство грома, а как тихий детский праздник, заново введенный с легкой руки немецких принцесс, становившихся русскими императрицами. Иначе говоря, его повторно “импортировали” из Западной Европы.

320 лет назад Петр I приказал праздновать Новый год 1 января

Изначально наступление очередного года отмечали 1 марта.

В древние времена на Руси вели отсчет «летам» с сотворения мира. Празднование Нового года весной соотносилось с языческими традициями, которые в значительной степени сохранились и после принятия христианства. Со временем роль церкви в государстве усилилась. Священнослужители стремились побороть остатки языческих верований. С 1492 года на Руси был введен «византийский» календарь, по которому следующий год отсчитывался с 1 сентября.

Новые правила приживались в народе не просто. Земледельцы продолжали ориентироваться на весеннее равноденствие и совершать привычные ритуалы, с недоверием относясь к предложенным властями новшествам. Но за три века страна все же привыкла праздновать смену года осенью. И когда все окончательно устаканилось, на авансцену выдвинулся энергичный самодержец Петр Алексеевич, перестраивавший свою державу на европейский манер. Если первым Романовым на русском престоле не было дела до праздника, именовавшегося тогда просто как «Первый день в году», то самый яркий представитель династии рассудил, что и этот аспект не может не входить в сферу его интересов.

Петр I принялся менять Россию после возвращения из Великого посольства

– своей знаменитой дипломатической миссии 1697-1698 годов, в ходе которой царь не только подписывал важные договоры и вступал в коалиции с монархами, но и знакомился с жизнью и порядками передовых стран Европы. Одним из первых вышел указ о введении налога на ношение бороды. Чтобы произвести психологический эффект, 26-летний Петр I взял в руки ножницы и лично принялся резать бороды пожилым боярам из достопочтенных княжеских родов. Далее эстафету принял царский шут.

Государь окружил себя иностранцами, которые оказывали на него определенное влияние. Как удалось обнаружить Петру, за рубежом уже давно никто не отращивает лопату от подбородка. Напротив, длинные бороды считались в цивилизованном мире архаизмом, если не проявлением варварства. В них видели уродство и антисанитарию. Стремление привести внешний облик своих подданных к европейскому не ограничивалось у Петра I только бородами. Его целью было переодеть сподвижников из русского национального костюма в западное платье.

Через полтора года после введения налога на ношение бороды по воле властителя России вышел указ №1736 «О праздновании Нового года». Петр I объяснил свое решение следующим образом: «не только что во многих европских християнских странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею Церковью во всем согласны — как валахи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его, великого государя, подданные черкасы, и все греки, от которых наша вера православная принята — все те народы согласно лета свои исчисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть января с 1 числа, а не от Создания мира».

Царским подданным предстояло отпраздновать новый, 1700 год 1 января.

Такая перспектива ввергла многих в ступор, ведь совсем недавно, четырьмя месяцами ранее, они уже отметили наступление 7209-го года.

Кроме того, Петр I приказал взять за правило и прогрессивные европейские традиции — «перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых», «людям скудным каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей поставить», а также «учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится».

Празднества окончились только 6 января крестным ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, царь не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москва-реки в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом. Боярам и служилым людям было велено облачиться в венгерские кафтаны.

Многие старые обряды — веселые карнавалы, развлечения ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки — хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.

Со временем большая часть мира перешла на григорианский календарь, а русский Новый год стал на 11 дней опережать европейский. Крестьяне продолжали отмечать его в сентябре, новая дата ассоциировалась у них скорее со Святками и Рождеством. Важным составляющим праздника являлось съедание зажаренного «кесаретского поросенка». Это особое блюдо обязательно входило в ужин в Васильев вечер накануне Нового года. Свое название оно получило по имени святителя Василия Великого, или Кесарийского, день памяти которого приходился на 1 января по старому стилю. Святого Василия почитали как покровителя свинопасов, а «Кесарийский» в народе превратилось в «Кесаретский». Входили в трапезу и другие продукты, поедание которых должно было способствовать благополучию семьи в новом году.

Знать при Екатерине II начала проводить балы-маскарады. Отмечали Новый год и пальбой из пушек, которую позже отменил Павел I. Новогодняя ель окончательно вошла в обиход в период царствования Николая I. Произошло это благодаря супруге императора — прусской принцессе, принявшей православие под именем Александры Федоровны.

Елки украшали в дворянских домах по немецкому образцу:

на ветки вешали яблоки, символизирующие запретный плод, а венчала дерево Вифлеемская звезда. Впоследствии появились игрушки на рождественскую тематику.

Праздник становился все более народным. Ситуация изменилась в 1914 году: на волне вызванных Первой мировой войной антинемецких настроений Синод назвал елку «вражеской, немецкой затеей, чуждой православному русскому народу».