Что произошло в кронштадте

«Существовала угроза интервенции»: как Кронштадтский мятеж мог изменить историю России

1 марта 1921 года на Якорной площади в Кронштадте состоялся митинг, переросший в массовое выступление моряков Балтийского флота против большевиков и проводимой ими политики военного коммунизма.

Причины восстания

Во время Первой мировой войны в России возникли серьёзные продовольственные проблемы. После Февральской революции ситуация обострилась ещё сильнее. Пришедшие к власти в результате Октябрьской революции большевики с 1918 года приступили к реализации политики военного коммунизма. Она предполагала, в частности, продовольственную диктатуру государства, запрет свободной торговли хлебом, принуждение крестьян сдавать «хлебные излишки» по твёрдым ценам и централизацию системы управления продовольственными органами.

В начале 1919 года была введена продразвёрстка — система централизованного распределения между отдельными территориями страны обязательных норм поставки продовольствия государству. При этом денежные знаки, выдаваемые за продовольствие, быстро обесценивались, а нормы сдачи определялись исходя из потребностей армии и городского населения без учёта возможностей крестьянства. Вооружённые продотряды и комитеты бедноты (волостные и сельские, в некоторых местностях также уездные и губернские органы советской власти) силой изымали продукты, необходимые самим жителям села.

«В годы Гражданской войны крестьяне были поставлены перед выбором: или большевики, которые отменили свободную торговлю и отбирали хлеб, или белые, собиравшиеся отнять землю. Планы белых были для крестьян абсолютно неприемлемы, поэтому многие из них выбирали большевиков как меньшее зло и шли в Красную армию. При этом они рассчитывали на отмену политики военного коммунизма после окончания Гражданской войны. Но большевики даже после разгрома Белого движения на юге России ничего менять не хотели, так как нуждались в деньгах на восстановление промышленности», — рассказал в беседе с RT доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Щетинов.

По словам доцента РГГУ Александра Крушельницкого, в конце 1920 года военная угроза со стороны белых и иностранных интервентов в глазах населения исчезла, но социально-экономическая политика большевиков не менялась — и изъятие продуктов стало приводить к активным попыткам сопротивления.

«Учитывая то, что Красная армия была преимущественно крестьянской, шёл обмен информацией между армией и деревней. Письма из дома возбуждали вооружённые силы, включая флот», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, как отметил Крушельницкий, многие обвиняли большевиков в узурпации власти и выступали против установления однопартийной диктатуры.

«В стране стали звучать призывы к проведению свободных выборов и лозунг «Советы без коммунистов», — отметил историк.

Кронштадтский мятеж

В начале 1921 года в Петрограде начались волнения среди рабочих, недовольных своим экономическим положением. Большевики быстро взяли ситуацию под контроль, однако произошедшее повлияло на настроения моряков Балтийского флота в Кронштадте.

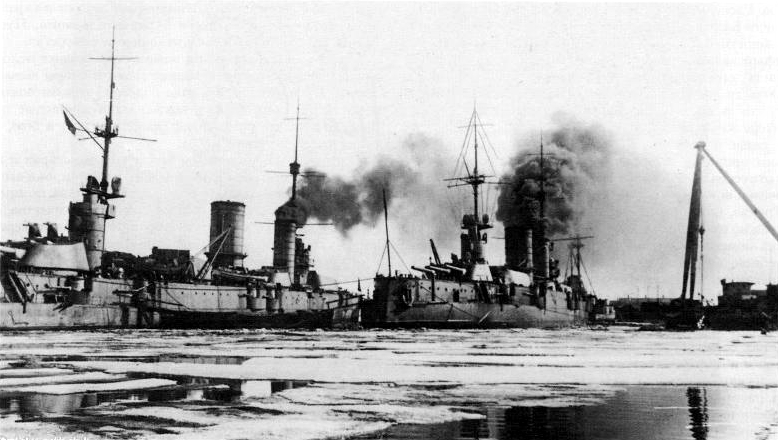

27 февраля кронштадтские делегаты, побывавшие в Петрограде во время волнений, доложили сослуживцам о недовольстве рабочих сложившейся ситуацией. На следующий день команды линейных кораблей «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию, содержавшую критику однопартийной диктатуры и призывы к соблюдению прав и свобод, провозглашённых в 1917 году.

1 марта на Якорной площади в Кронштадте собрался митинг, с которым историки обычно связывают начало массовых выступлений. Около 16 тыс. его участников призвали к перевыборам в Советы, а также выдвинули требования, связанные с либерализацией экономической политики, свободой деятельности всех левых партий и упразднением политотделов.

По словам историков, на переговоры к участникам митинга приехал без охраны председатель ВЦИК Михаил Калинин, однако успокоить недовольных он не смог. 2 марта в Кронштадте было объявлено о создании Временного революционного комитета, который возглавил старший писарь линкора «Петропавловск» Степан Петриченко.

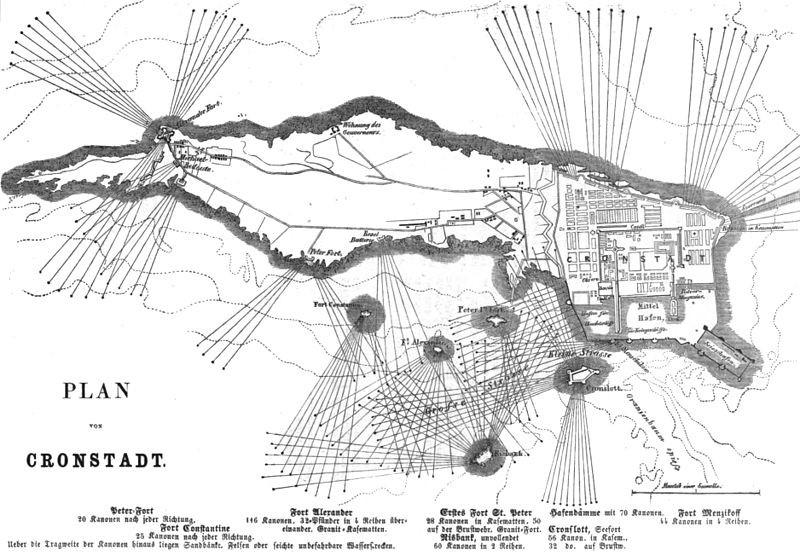

Около 150 комиссаров, сотрудников особых отделов и Ревтрибунала покинули Кронштадт до того, как конфликт перешёл в вооружённую фазу. В то же время порядка 900 коммунистов примкнули к участникам восстания. Общие силы восставших, согласно различным источникам, насчитывали от 18 до 26 тыс. человек. 3 марта в Кронштадте был создан штаб обороны во главе с начальником внутренней обороны крепости Евгением Соловьяновым (бывшим капитаном царской армии) и начальником артиллерии Александром Козловским (бывшим царским генералом). В их распоряжении находилось свыше 200 орудий и более 100 пулемётов.

В свою очередь, большевики перевели Петроград на осадное положение и объявили происходящее в Кронштадте мятежом, за которым стоят иностранные спецслужбы.

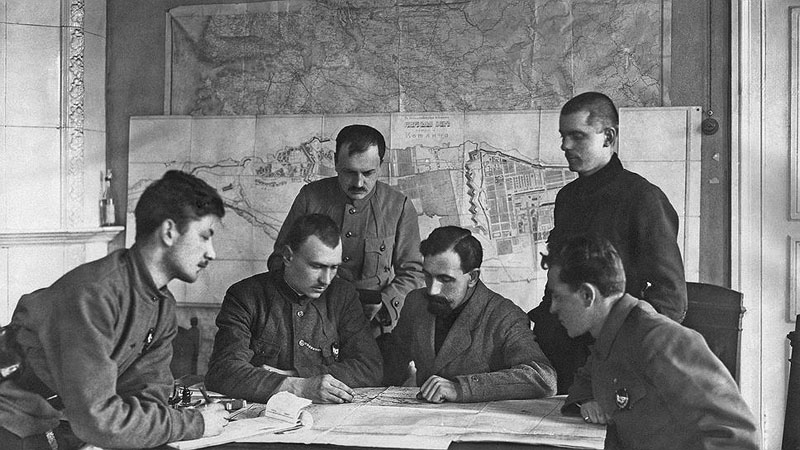

5 марта участникам кронштадтских событий был предъявлен ультиматум, содержащий требование безоговорочной капитуляции. Параллельно большевики восстановили ранее расформированную 7-ю армию Петроградского военного округа во главе с Михаилом Тухачевским и стали наносить по Кронштадту авиационные удары. Два дня спустя между восставшими и находящимися в районе Кронштадта проправительственными силами произошёл обмен артиллерийскими ударами.

8 марта силы 7-й армии общей численностью 14—18 тыс. человек попытались начать штурм Кронштадта, но потерпели поражение из-за нехватки сил, спешки и нежелания части военных воевать с теми, кого ещё недавно считали братьями по оружию.

Одновременно с первым штурмом Кронштадта в Москве открылся Х съезд РКП(б). Его участники обсудили вопросы перехода к мирной жизни и решили заменить военный коммунизм новой экономической политикой. В частности, на съезде было принято решение отменить продразвёрстку и ввести менее обременительный для крестьян продналог. В то же время участники съезда осудили Кронштадтский мятеж, а по окончании народного форума около 300 делегатов были откомандированы в войска.

К 16 марта большевики сконцентрировали в районе Кронштадта примерно 45-тысячную военную группировку. После артиллерийской подготовки начался новый штурм базы.

Полный контроль над городом и крепостью проправительственные силы смогли восстановить 18 марта 1921 года. Около 8 тыс. участников восстания, включая большую часть его руководителей, бежали из Кронштадта и по льду ушли в Финляндию. Кроме того, восставшие потеряли порядка 1 тыс. человек убитыми и 2 тыс. ранеными.

Тех, кого правительственные войска захватили живыми, отправили под суд. Около 2,1 тыс. из них были приговорены к смертной казни, а 6,4 тыс. — к различным срокам лишения свободы, однако год спустя, в честь пятой годовщины Октябрьской революции, многие из них были амнистированы. В 1994 году президент России Борис Ельцин своим указом реабилитировал всех участников Кронштадтского восстания.

Эксперты отмечают, что в истории кронштадтских событий остаётся немало белых пятен. Они не могут прийти к консенсусу даже в вопросе того, как называть произошедшее: мятежом, как это было принято в советской историографии, или восстанием.

По мнению профессора МПГУ Василия Цветкова, хотя акция в Кронштадте была хорошо организована, иностранные спецслужбы и эмигрантские круги к ней отношения не имели и её причины стоит искать в объективном недовольстве людей действиями власти.

В то же время Юрий Щетинин утверждает, что архивные материалы Белого движения свидетельствуют о возможной причастности лиц, связанных с антибольшевистской организацией «Национальный центр», к провоцированию протестов в Кронштадте в 1921 году. Причём события на военно-морской базе могли быть частью более масштабного плана.

«Существовал замысел при полной поддержке западных разведок устроить восстание в Петрограде. Если бы Кронштадт оставался в руках восставших на момент, когда вскрылся лёд, можно было бы организовать обеспечение восстания по морю — и большевикам пришлось бы очень плохо. Это мог быть новый виток Гражданской войны», — рассказал эксперт.

Однако полную картину данных событий, по его словам, восстановить проблематично, так как многие документы, связанные с кронштадтскими выступлениями, были уничтожены из соображений конспирации.

«Существовала угроза интервенции, но, конечно, не для того, чтобы британцы помогли российским крестьянам, а для того, чтобы Лондон реализовал свою мечту и уничтожил остатки Балтийского флота. Мятеж, с одной стороны, был взрывом реального недовольства, а с другой — страшной угрозой для страны, способной привести к крушению государственности. Кронштадтский мятеж стал одним из самых важных переломных моментов эпохи революции, симптомом максимального развития кризиса. Страна должна была либо развалиться на куски, лишившись власти, либо учесть ошибки и принять меры. Был избран второй вариант — и Россия сохранилась», — резюмировал Александр Крушельницкий.

Кронштадтский мятеж: несостоявшаяся революция

«Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе», — говорил ещё современник Шекспира, английский поэт Джон Харингтон. Справедливость этой эпиграммы отчётливо видна и на примере события из XX века, вошедшего в историю под названием «Кронштадтский мятеж». В самом деле, если бы события в Кронштадте 1921 года увенчались успехом, то сегодня мы их называли бы не мятежом, а, например, «Великая Кронштадтская антибольшевистская революция». И вместо памятников Ленину по всей стране стояли бы памятники известному сегодня только историкам матросу Степану Петриченко.

Так что же произошло в Кронштадте 100 лет назад? Как это событие могло изменить ход истории страны, как оно его изменило в действительности и почему закончилось именно так, как закончилось? Об этом в сегодняшней статье.

Кронштадт и ситуация в стране накануне восстания

Кронштадт, город-крепость в Финском заливе, уже три столетия прикрывающий морские подступы к Петербургу, и сегодня известен как основная база Балтийского флота. Так было и столетие назад, когда эта крепость стала своего рода «революционным гнездом», задававшим ход развития событий во всей стране.

Кронштадтские моряки всегда выступали против чьих бы то ни было привилегий и отстаивали справедливость, как они её понимали. В 1905–1906 годах они неоднократно восставали против самодержавия и своеволия офицеров-дворян.

В феврале-марте 1917 года поднялись против старого режима, наиболее ненавистные матросам офицеры тогда были убиты. В октябре того же года кронштадтцы поддержали большевиков, но не потому, что их идеи были популярны в матросской среде, а потому, что было большое презрение к Временному правительству.

Октябрьская революция без всякого преувеличения была совершена руками в основном кронштадтских матросов. В годы же Гражданской войны они сражались не за обещанное большевиками светлое коммунистическое будущее, а против восстановления старого режима. Поэтому неудивительно, что основным лозунгом в 1921 году у кронштадтцев стал «Советы без большевиков».

К 1920 году большинство балтийских матросов не были дома уже шесть лет, а потому и не знали о реальном положении дел в стране. В письмах действовала строгая цензура, а другой связи с родными у моряков не было. Летом 1920 года многим из них всё же был дан отпуск, и моряки смогли выехать к родным. То, что они там увидели, вселило в них ярость и негодование.

Одним из таких матросов был и 28-летний штабной писарь Степан Петриченко, находившийся на службе с 1913 года. Он побывал в родных краях, в Запорожье, и был в ужасе от охвативших страну голода, нищеты, беззакония и произвола большевиков. Хвалил бывшую тогда в разгаре махновщину, но присоединяться к ней не стал.

В селе в это время царила продразвёрстка — насильственное изъятие у крестьян хлеба и другой сельскохозяйственной продукции на нужды голодающих городов. Крестьяне сопротивлялись ей как могли, нередко большевистских комиссаров убивали, во многих местах вспыхивали восстания. Только за 1918 год по стране прокатилось 245 крестьянских бунтов против продразвёрстки. Все они подавлялись, повстанцев расстреливали, но решить назревшую проблему это не помогло.

В 1919–1920 годах количество и масштабы восстаний лишь увеличились. Взбунтовавшиеся крестьяне контролировали целые области: в одном лишь Тамбовском восстании приняло участие до 200 тысяч человек. Против них большевики высылали целые дивизии, которые расстреливали теперь уже не только повстанцев, но и их родственников.

В городах же царил голод. В Петрограде в начале 1921 года за буханку отдавали ювелирные изделия. Если в июне 1920 года один фунт (450 граммов) хлеба стоил 370 рублей, то в феврале 1921 года — уже 1515. Покупательная способность рубля с 1913 года упала в 500 тысяч раз, то есть одна довоенная копейка теперь соответствовала 5000 рублей.

После отпуска многие матросы и солдаты, увидев всё это своими глазами, не стали возвращаться на службу к тем, кого проклинали их родные. Большевики объявили их дезертирами и в случае поимки им тоже теперь грозил расстрел. Однако Степан Петриченко решил, что вернуться в Кронштадт он всё же должен, ведь победить регулярную армию может лишь другая регулярная армия, а не крестьянские отряды.

Первые волнения в Кронштадте начались, когда стало известно, что запас продовольствия, ежемесячно присылавшийся в крепость из Петрограда, оказался существенно урезан и прибудет ещё не скоро. Начали приходить вести, что в самом Петрограде проходят рабочие демонстрации, по которым большевики несколько раз открывали огонь на поражение. После таких известий в двадцатых числах февраля 1921 года начались митинги и в Кронштадте. На них вскоре были выдвинуты главные требования к властям: перевыборы всех органов управления государством тайным голосованием, свобода слова и печати, ликвидация заградотрядов, упразднение политотделов, возможность для крестьян самостоятельно распоряжаться своей землёй, прекратить вседозволенность ЧК.

Находившиеся в Кронштадте большевистские осведомители сразу же сообщили обо всём в Петроград, оттуда в Москву Ленину прибыла телеграмма, сообщавшая о требованиях матросов и о том, что скоро с их стороны могут последовать решительные действия. Вместо переговоров Ленин задумал подавить зреющее восстание силой, для чего из Западной Сибири вызвал Троцкого.

Начало восстания и первый штурм

26 февраля состоялось собрание матросов с линкоров «Севастополь» и «Петропавловск», на котором было решено послать в Петроград делегацию с целью выяснить ситуацию в городе. Вернувшиеся вскоре делегаты сообщили, что все заводы и фабрики Петрограда окружены красноармейцами, а рабочие готовы поднять восстание в любой момент.

1 марта в Кронштадте состоялся 15-тысячный митинг под лозунгом «Советы без коммунистов». На нём выступил присланный Лениным Михаил Калинин. Почему именно Калинин? Дело в том, что Калинин — один из немногих большевистских лидеров крестьянского происхождения. Ленин был уверен, что восставшие могут выслушать только «классово близкого» к себе человека. Калинин пытался убедить митингующих разойтись, однако делал это высокомерно, угрожал — в результате толпа его освистала.

2 марта для поддержания порядка и организации обороны Кронштадта был создан Временный революционный комитет (ВРК) во главе со штабным писарем Степаном Петриченко, помимо которого в ВРК вошли его заместитель Яковенко, машинный старшина Архипов, мастер электромеханического завода Тукин и заведующий трудовой школой Орешин.

У многих может возникнуть вопрос, почему во главе ВРК стал обычный матрос-писарь, а среди его заместителей не было ни одного старшего офицера, хотя таковые в Кронштадте были. Например, самым старшим по званию из присутствующих в Кронштадте офицеров был начальник артиллерии генерал-майор Александр Козловский, однако во главе восстания стал не он. Такой вопрос сразу отпадёт, если мы вспомним, что подобные решения были приняты матросской толпой, которая ненавидела офицеров-дворян и которая в феврале-марте 1917 года многих из них предала смерти. Поэтому обычный матрос размышлял по принципу, что во главе восстания должен быть не тот, кто более умён и профессионален, а тот, кто «один из нас».

Выбор лидеров по такому принципу и стал крупнейшей ошибкой восставших. Генерал Козловский, которого большевистская пропаганда сразу объявила «белогвардейцем» и главой восстания, предлагал не отсиживаться в крепости и ждать штурма, а самим идти в наступление. Он предложил восставшим конкретный план действий: высадить десант в Ораниенбауме, захватить местный вокзал, железнодорожные составы и боевую технику, после чего сразу двинуться на Петроград и овладеть им штурмом, где повстанцев поддержали бы местные рабочие и колеблющиеся части красноармейцев.

Однако Петриченко этот план сразу отверг, заявив, что насилие — это метод большевиков, а их восстание обязательно будет бескровным. Что касается власти, то Петриченко наивно полагал, что её можно будет перевыбрать на следующих выборах, и применение оружия для этого не потребуется.

ВРК Кронштадта вскоре распространил на листовках воззвание, где говорилось:

«Товарищи и граждане! Наша страна переживает тяжёлый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держит нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась не в состоянии вывести её из состояния общей разрухи.

С теми волнениями, которые последнее время происходили в Петрограде и Москве и которые достаточно ярко указали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается. Эти волнения, эти требования — голос всего народа, всех трудящихся».

В Петрограде же уже вовсю готовились к штурму восставшей крепости. Троцкий в телеграмме командарму Тухачевскому писал:

«В Кронштадте мятеж. Будьте готовы немедленно прибыть в Петроград».

Именно Михаилу Тухачевскому, самому молодому, 28-летнему, советскому командарму, и было поручено выполнить всю грязную работу — подавить это восстание.

Большевики не собирались вести с восставшими переговоры и идти им на какие-либо уступки. Их ультиматум Кронштадтскому гарнизону от 5 марта выглядел следующим образом:

«Обращение РВС и командования Красной Армии Рабоче-крестьянское правительство постановило: вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики.

Всем поднявшим руку против Социалистического Отечества немедленно сложить оружие. Упорствующих обезоружить и передать в руки советских властей.

Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить.

Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики.

Одновременно мною отдаётся распоряжение подготовить всё для разгрома мятежа и мятежников вооружённой рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников.

Настоящее предупреждение является последним.

Председатель Революционного военного

Совета республики Троцкий

Главком С. Каменев

Командарм 7А Тухачевский

5 марта 1921 года

г. Петроград».

Поскольку всем было очевидно, что этому ультиматуму кронштадтцы не подчинятся, на 8 марта был назначен штурм крепости. Такая спешка была вызвана как тем, что через два дня в Москве должен был начаться X съезд партии, так и тем, что крепость нужно было взять до начала оттепели. Если восстание не удастся подавить до таяния льда, то красноармейцы не смогут его штурмовать, передвигаясь по льду, а сами восставшие смогут получить помощь из-за границы.

Первый успех вселил восставшим веру в победу. Однако праздновать было пока что рано. Все понимали, что вскоре последует новый штурм и начали к нему готовиться.

Второй штурм и итоги восстания

Между тем в жизни страны в эти дни происходили существенные изменения. 14 марта на X съезде партии было принято решение отказаться от продразвёрстки и военного коммунизма, был провозглашён курс на новую экономическую политику (НЭП), а крестьянам разрешили торговать. После этого перспективы того, что восстание поддержат другие регионы страны, становились всё более призрачными.

Продразвёрстка была отменена с большим опозданием, а главной причиной этого послужил Кронштадт — в 1924 году эти факты признал даже Сталин:

«Разве мы не опоздали с отменой продразвёрстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?».

Уроки хоть и с запозданием, но всё же были усвоены. Однако всё это ни в коем случае не означало, что восставшие кронштадтцы могут рассчитывать на снисхождение.

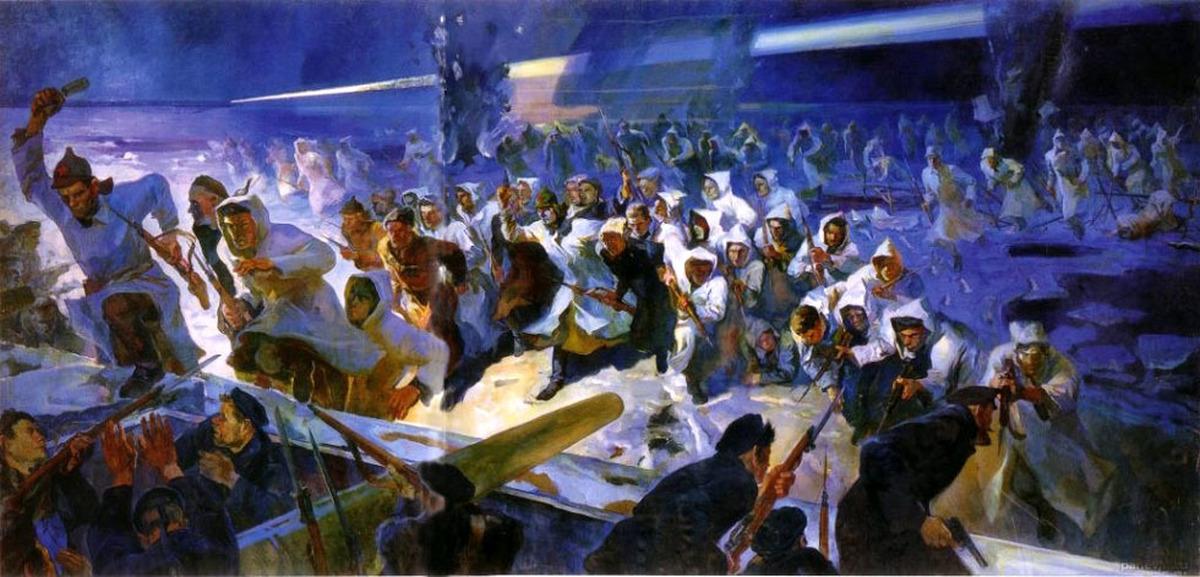

Напротив, готовился новый штурм. Он последовал ночью 16 марта. На этот раз идущие в бой красноармейцы были одеты в белые маскхалаты, поэтому разглядеть их в темноте даже с помощью прожекторов было невозможно. Вплотную приблизившись к крепости, солдаты бросились на приступ.

Ожесточённые бои длились более суток, но уже к вечеру 17 марта стало очевидно, что у войск Тухачевского подавляющее преимущество как в людях, так и в артиллерии и пулемётах. Кроме того, в штурме Кронштадта приняла участие даже авиация. И хотя крупного ущерба парящие над крепостью и сбрасывавшие бомбы около десятка самолётов причинить не смогли, они наводили страх на восставших, большинство из которых никогда в жизни не видело летающих машин.

Около 11 вечера Петриченко, Козловский и другие лидеры восстания решили по льду уходить в Финляндию. С ними смогли уйти около 8000 человек. Утром следующего дня бои за Кронштадт завершились. Тухачевский рапортовал своему начальству:

«В общем полагаю, что наша гастроль здесь закончилась. Разрешите возвратиться восвояси».

По версии участников событий, в боях за Кронштадт погибло 1912 красноармейцев и 3500 человек со стороны восставших. Однако эта цифра явно неполная, поскольку не учитывает тех, кто остался на дне Финского залива. Подсчитать их уже не представляется возможным, что даёт основания некоторым историкам называть цифры в разы больше. 10000 человек (включая гражданских) были арестованы за участие в восстании, из них около 2000 расстреляны. Всё оставшееся в городе гражданское население было выселено за Урал.

Дальнейшая судьба Степана Петриченко

Жизнь предводителя восстания Степана Петриченко в эмиграции нельзя назвать счастливой. И тем не менее он пережил как Тухачевского с Троцким, участь которых хорошо известна, так и двух других участвовавших в штурме Кронштадта комдивов, Казанского и Седякина, ставших жертвами сталинских репрессий в 1937–1938 годах.

Первое время Петриченко работал плотником на финском лесопильном заводе. В том же 1921 году написал 34-страничную брошюру «Правда о кронштадтских событиях», где изложил свой взгляд на причины и ход восстания. Основную идею этой работы можно выразить следующей цитатой (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

«Совершая октябрьскую революцию в 1917 г., труженики России надеялись достичь своего полного раскрепощения и возложили свои надежды на много обещавшую партию коммунистов. Что же за 3 года дала партия коммунистов, возглавляемая Лениным, Троцким, Зиновьевым, и другими? За три с половиной года своего существования коммунисты дали не раскрепощение, а полнейшее порабощение личности человека. Вместо полицейско-жандармскаго монархизма, получили ежеминутный страх попасть в застенок чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей жандармское управление царского режима. Получили штык, пулю и грубый окрик опричников из чрезвычайных комиссий. Если наболевшую в душе правду труженик выскажет, то его сейчас же причислят к контр-революцнонерам, к агентам антанты и т. д. и в награду он получает или пулю или решетку, равносильную голодной смерти. Рабочих, при помощи казенных коммунистических проффесиональиых союзов прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым невыносимым рабством. На протесты крестьян, выражающиеся в стихийных возстаниях и на протесты рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам по всей России, коммунисты ответили массовыми расстрелами, тюрьмами и концентрационными лагерями».

Несмотря на такие взгляды уже в 1922 году Петриченко становится агентом ГПУ и вплоть до Второй мировой войны передаёт в СССР ценную информацию о Финляндии и её вооруженных силах. Неоднократно просился обратно на родину. Однако вернуться ему довелось лишь в апреле 1945 года, при этом Петриченко сразу был арестован и обвинён в том, что он… финский шпион. Последние два года жизни он провёл в советских тюрьмах и концлагерях и скончался в 1947 году в 55 лет.

Читайте также наш материал «Комуч и террор».