Что произошло в новгороде в 1136

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1136 ГОДА

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1136 ГОДА- традиционное в отечественной историографии наименование политических событий в Новгороде, связанных с изгнанием кн. Всеволода Мстиславича и политическим оформлением Новгородской республики.

По решению новгородского веча, куда были приглашены и представители новгородских «пригородов» (Псков, Ладога), 28 мая 1136 года кн. Всеволод Мстиславич (княжил с 1117 года, с кратковременным перерывом в 1132 году) был арестован, а затем 15 июля изгнан из города. Хотя у опального князя в Новгороде оставались сторонники, обвинения, выдвинутые против него, показывают, что он утратил доверие новгородцев. Князя обвиняли в том, что он не заботился об общинной собственности (смерды, по-видимому, были данниками, поселёнными на гос. землях Новгорода); в том, что он в 1132 году нарушил крестоцелование о пожизненном княжении в Новгороде; в трусости во время битвы с ростовцами на «Ждани горе» (26 января 1135 год); внешнеполитич. непоследовательности в отношениях с черниговским кн. Всеволодом Ольговичем.

В советской историографии события 1136-1138 годов обычно рассматривали под углом зрения установления в Новгороде порядков феодальной боярской республики. В русле такого подхода новгородское восстание сначала прямо сравнивали с революцией, свергнувшей монархию и установившей республику (Б.Д. Греков). Впоследствии получил развитие взгляд на новгородское восстание как на один из эпизодов в длительной истории превращения монархического Новгорода в республиканский (В.Л. Янин). В 1990-2000-х годах Яниным была выдвинута концепция об изначальном ограничении власти новгородского князя в пользу боярства и о «коренном отличии новгородской государственности от монархической государственности Смоленска и Киева».

Согласно другой трактовке событий 1136-1138 годов (А.Е. Пресняков, И.Я. Фроянов, А.В. Петров), в их основе лежало стремление гор. общины Новгорода как целого высвободиться из-под власти киевских князей (возрождённой и усиленной в 1113-1132 годы киевскими князьями Владимиром Всеволодовичем Мономахом и Мстиславом Владимировичем Великим). Невнимание князя-наместника к местным интересам и мнению веча приводило к сбоям в работе социально-политич. механизма Новгорода, для нормального функционирования которого было необходимо согласие («одиначество») князя и свободного населения, основанное на взаимном доверии.

События новгородского восстания и его ближайшие последствия лишили новгородского князя последних черт наместника киевских князей. В Новгороде окончательно восторжествовало право вечевого избрания князей (т. н. вольность в князьях).

Глава XIII. Новгородское восстание 1136 г.

Политика Всеволода, направленная в сторону дальнейшего усиления феодального гнета, должна была встретить сильнейшее сопротивление среди смердов и «черных людей», что и привело к новгородскому восстанию 1136 г. Следует, впрочем, отметить что восстание этого года было, в сущности, вторым выступлением против Всеволода, так как первое восстание произошло в 1132 г., когда князь вернулся в Новгород после своей неудачной попытки утвердиться в Переяславле Русском.

Летопись определяет движение 1132 г. как восстание: «бысть встань велика в людех»В этой короткой фразе точно указаны как самый характер движения — восстание («встань»), так и среда, в которой оно началось, — «люди». Восстание не ограничилось только Новгородом, в нем приняли участие псковичи и ладожане. Таким образом, имело место широкое движение, направленное против князя и охватившее не только Новгород, но и его пригороды. Результатом восстания было изгнание Всеволода из Новгорода и смена посадников. Посадник Мирослав был отослан посадничать в Псков, возможно, по соглашению с псковичами. Всеволод почти тотчас же после своего изгнания возвратился снова на новгородский стол, но волнения в Новгороде не утихли.

События этого года изложены в Новгородской летописи с позиций, благоприятных для Всеволода. Эта особенность текста летописи, рассказывающего о восстании 1136 г., не может быть оставлена без внимания. Ведь личность летописца сказывается в характере сообщаемых им сведений. На этот раз мы можем с большой точностью определить автора летописных известий 1136 г.

Обратимся теперь непосредственно к летописному рассказу о восстании.

Как видим, возмущение против князя началось 28 мая 1136 г. Новгородцы постановили свергнуть Всеволода и посадили его под стражу на епископском дворе вместе с женою, детьми и тещей. Князь находился в заточении полтора месяца. Только 15 июля он получил свободу и был отпущен из города. Через несколько дней, 19 июля, в Новгород прибыл новый князь — Святослав Ольгович.

В летописном рассказе речь идет о вечевом решении, направленном против князя. Новгородцы приговорили («сдума-ша») изгнать Всеволода, изложив его вину в 3 пунктах, а четвертый выдвинув дополнительно. Из этих обвинений три относятся к политической деятельности Всеволода. Его обвиняют в том, что он хотел перейти княжить в Переяславль, первым бежал с поля битвы (имеется в виду битва на Ждане горе), придерживался колеблющейся политики: то присоединялся к киевскому князю Всеволоду Ольговичу, то от него отступал, в зависимости от политической обстановки на юге Руси. Так рассказ Кирика тщательно смазывает классовый характер движения, даже не объясняя, что надо понимать под важнейшим из предъявленных князю обвинений: «не блюдеть смерд».

Но из дальнейшего летописного изложения видно, что события 1136 г. были не простой сменой князя, а имели характер крупного народного восстания.

Движение 1136 г. не ограничилось только Новгородом, в изгнании Всеволода приняли участие псковичи и ладожане, как это было при первой попытке изгнания того же князя из Новгорода в 1132 г. Следовательно, политика Всеволода Мстиславича в какой-то мере затрагивала интересы всей Новгородской земли, представляла опасность для определенных общественных кругов не только в Новгороде, но и в Пскове и в Ладоге.

Кто же, собственно, выступал против Всеволода Мстиславича? Ответ на этот вопрос дает дальнейший летописный рассказ. После своего изгнания из Новгорода Всеволод Мстиславич отправился в Киев и получил в княжение Вышгород. Пребывание его на юге Руси было недолгим, так как он получил приглашение от псковичей стать у них князем.

Из сообщений летописи становится понятным, что противниками Всеволода были «люди», а сторонниками — «добрые мужи». Указание на купцов, которые получили деньги на экипировку для войны с Всеволодом за счет бояр, «приятелей» Всеволода, показывает, что часть купечества шла вместе с «людьми». Следовательно, мы имеем перед собой те группы населения, которые принимали участие в составлении устава Всеволода о церковных судах и упомянуты в его «Рукописании». В основном это купцы и ремесленники, выступающие против Всеволода и поддерживающих его бояр.

Однако доказательств совместного движения городских низов и смердов в 1136 г., кроме слов летописи «не блюдеть смерд», мы до сих пор не имели, так как историки мало обращали внимания на один документ, который является почти современным восстанию. Речь идет об уставе новгородского князя Святослава Ольговича, того самого, который был приглашен в Новгород на смену Всеволоду.

Текст устава не вполне ясен. В самом деле, что обозначает выражение «толико от вир и продажь десятины зьрел, елико днии, в руце княжии в клеть его». По-видимому, смысл этих слов надо понимать так: князь увидел, что столько же поступлений от десятины в пользу церкви, сколько идет в руки князя, в его «клеть», т. е. в казну. Известно, что получение дани и других поступлении в княжескую казну иногда измерялось определенными отрезками времени, в данном случае днями. Такой порядок показался князю неудобным: «нужа же бяше нискупу, нужа же князю в томь, в десятой части божии». Следовательно, затруднения возникали из-за десятины, шедшей в пользу церкви. «Нужда» — необходимость; может быть, слово «нужда» употреблено в смысле бедствия. Поэтому князь постановляет выдавать за десятину от вир и продаж 100 гривен, получая их от домажирича, как правильно указывает Б.Д. Греков, — от княжеского казначея, управляющего. В случае необходимости деньги добавлялись из княжеской казны — «у князя ис клети».

После этого общего постановления в уставе указываются размеры дани в отдельных погостах, причем они указаны в «сорочках» — денежном счете, основанном на исчислении мехов по сорок штук в вязке. Устав был принят в 1137 г. по согласию с епископом и приписан почерком XIV в. к обширной новгородской Кормчей 1280 г. (или 1282), которая принадлежала Софийскому собору в Новгороде. В самом уставе, однако, выражено сомнение в том, что все постановления устава будут сохранены в целости. Поэтому создатели устава грозят его нарушителям: «если кто порушит устав. князь ли или иной кто из сильных новгородцев, будет богу сопротивен и святой Софии».

Появление устава Святослава Ольговича становится понятным в условиях волнений 1136 г., когда вопрос о смердах встал вплотную перед правящими новгородскими кругами. Объяснить эту внезапную заботу о смердах мы можем лишь при предположении, что волнения смердов в Новгородской земле охватили большие пространства. Этим объясняется участие ладожан и псковичей в изгнании Всеволода Мстиславича из Новгорода, так как он не заботился о смердах — «не блюдеть смерд». Вмешательство нового новгородского князя в распределение даней представляло собой попытку урегулировать вопрос о десятине, которую платили смерды в пользу церкви. Вероятно, была сделана и попытка урегулирования поборов со смердов в пользу князя.

Устав Святослава Ольговича показывает, что судьба смердов была тесно связана с восстанием 1136 г., но он все-таки не может дать ответа на два вопроса: во-первых, в чем заключались действия Всеволода по отношению к смердам, вызвавшие упрек, что он не заботится о смердах; во-вторых, какие же доказательства участия смердов в восстании против князя.

Восстание 1136 г. стало своего рода гранью в истории Великого Новгорода. До этого времени в Новгороде обычно княжил старший сын киевского великого князя. После 1136 г. на новгородском столе происходит быстрая смена князей, вследствие чего усиливается значение боярского совета, посадника и тысяцкого. Многие ученые датируют начало республиканского строя в Новгороде 1136 годом.

Однако трудящееся население Новгородской земли мало выигрывает от усиления власти и значения новгородских феодалов. Это приводит к дальнейшему развертыванию классовых конфликтов в Новгородской земле, крупнейшим проявлением которых были события 1161 г.

Ипатьевская летопись далее кратко сообщает о репрессиях, предпринятых киевским князем Ростиславом по отношению к новгородским купцам в Киеве, о появлении в Новгороде нового князя, присланного из Суздаля, и об освобождении Святослава.

Примечания

1. «Новгородская Первая летопись. », стр. 22.

2. А.А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, стр. 184—185.

3. «В лето 6644, индикта лета 14, новгородьци призваша пльсковиче и ладожаны, и сдумаша, яко изгоните князя своего Всеволода, и въсадиша в епископль двор, с женою и с детьми и с тьщею, месяца маия в 28; и стражье стрежаху день и нощь с оружиемь, 30 мужь на день. И седе 2 месяца, и пустиша из города июля в 15, а Володимира, сына его, прияша. А се вины его творяху: 1, не блюдеть смерд; 2, чему хотел еси сести Переяславли; 3, ехал еси с пълку переди всех, а на то много; на початыи, велев ны, рече, к Всеволоду приступите, а пакы отступити велить; не пустиша его, донележе ин князь приде» («Новгородская Первая летопись. », стр. 24). В печатном издании расстановка знаков препинания несколько иная.

4. «Летопись по Ипатскому списку», стр. 216.

5. «Мятеж бысть велик Новегороде: не въехотеша людье Всеволода; и побегоша друзии ко Всеволоду Пльскову, и възяша на разграбление домы их, Къснятин, Нежятнн и инех много, и еще же ищюще то, кто Всеволоду приятель бояр, тъ имаша на них не с полуторы тусяце гривен, и дата купцем крутитися на войну» («Новгородская Первая летопись. », стр. 24—25).

6. «Новгородская Первая летопись. », стр. 27, 209—211, 213, 214.

8. «Архив Маркса и Энгельса», т. V, стр. 419.

9. Б.Д. Греков. Киевская Русь, стр. 271.

10. «А зде в Новегороде, что есть десятина от дании, обретох уряжено преже мене бывъшими князи. Толико от вир и продажь десятины зьрел, олико днии в руце княжи и в клеть его. Нужа же бяше пискупу, нужа же князю в томь, в десятой части божии. Того деля уставил есмь святой Софьи, ать емлеть пискуп за десятину от вир и продажь 100 гривен новых кун, иже выдаваеть домажиричь из Онега. Аче не будет полна ста у домажирича, а осмьдесят выдасть, а дополнок възметь 20 гривен у князя ис клети» (М.Н. Тихомиров и М.В. Щепкина. Два памятника новгородской письменности. М., 1952, стр. 20).

11. «Новгородская Первая летопись. », стр. 25.

12. М. Погодин. Псков (из дорожных заметок), приложение к протоколу IV общего собрания Псковского Археологического общества 12 февраля 1881 г., стр. 7.

13. «Летопись по Ипатскому списку», стр. 350.

14. В.Н. Татищев. История Российская с самых древнейших времен, кн. 3, стр. 135 [изд. 1964 г., т. Ill, стр. 76].

15. «Новгородская Первая летопись. », стр. 36.

Год 1136. Новгородский бунт против Всеволода Мстиславича

В 1136 году возмущенные новгородцы буквально заставили посадника показать тогдашнему князю Всеволоду Мстиславичу на выход из города. Его правлением были недовольны именно «черные люди» и окрестные смерды. Князя обвиняли в том, что он не защищает смердов и нарушает новгородские свободы. Также ему припомнили, что он плохой воин и бежал с поля боя впереди всех, отчего было много убитых, и что он пуще Новгорода хотел княжить в Переяславле, почему и бросил Новгород без войска, а сам поспешил в Переяславль. Пока вопрос обсуждался, князя и всю его семью посадили под стражу, и два месяца так он и сидел. А для поддержки новгородцы позвали на вече псковичей и ладожан, чтобы винить князя общим приговором. Князь пробовал оправдаться, но безуспешно. На его место посадили его же сына – Владимира Всеволодича. 15 июля перед Всеволодом «открыли ворота», то есть с позором прогнали.

На следующее лето посадник Константин бежал к Всеволоду и стал того уговаривать идти княжить во Пскове. Псковичи его приняли, но Всеволод хотел вернуть себе Новгород, и много новгородских бояр перебежало в Псков, чтобы вместе с князем идти назад, в Новгород. Когда новгородцы об этом узнали, ярости их не было предела. В городе вспыхнул мятеж, дома всех перебежчиков были разграблены. Сторонникам князя, агитировавшим за него в Новгороде, пришлось срочно спасаться бегством. Их дома и имущество тоже пошли на поток (то есть на разграбление), а тех бояр, которые сбежать не успели, заставили платить огромную на те времена сумму – по 1500 гривен с человека (хорошая лошадь тогда стоила 3 гривны!). Изгнанного князя новгородцы так и не простили, более того, они собрали войско и пошли на Псков. Но псковичи были лучше обучены военному делу, они поставили против новгородцев засеки, и тем пришлось вернуться ни с чем. Горожане собирали второе ополчение, когда пришла весть, что опальный князь внезапно умер в Пскове. Для горожан эта весть прозвучала как сладчайшая музыка.

Братьев-псковичей новгородцы еще долго воспринимали как изменников и врагов. А позже сложили легенду, что Смердьи ворота города никак не хотели пропускать гроб с телом князя за городские стены, потому что по справедливости должно ему лежать как изменнику в земле изменников. Видимо, так была велика ненависть смердов к Всеволоду, что даже Смердьи ворота не могли выпустить княжий гроб – посмертная расплата за жестокость к простым людям. Так что пришедший княжить в Новгород Святослав Ольгович, чтобы успокоить недовольство, даже вынужден был сразу же издать «Устав», оговорив размер податей со смердов в пользу князя и церкви. И смириться с тем, что горожане приговорили впредь называть Новгородскую землю – республикой! С того года горожане со своими князьями больше не церемонились.

Новгородская «революция»

В 1136 г. в Новгороде произошло событие, которое многие исследователи склонны называть революцией. Вряд ли оно заслуживает такой неординарной аттестации, но к числу примечательных, безусловно, относится. Речь идет об изгнании из Новгорода князя Всеволода Мстиславича. Решение об этом было принято на земельном вече, в котором, кроме новгородцев, участвовали также псковичи и ладожане.

Чем же прогневил новгородцев Всеволод? Официально ему было предъявлено три обвинения. Первое заключалось в том, что он не проявлял заботы о сельском населении Новгородской земли. Как выразился летописец, «не блюдет смердъ». Вторым проступком Всеволода был его уход из Новгорода на переяславльский престол. Гордые новгородцы не могли снести подобного оскорбления и решили наказать за это князя: «Чему хот?лъ еси с?сти въ Переяславли». И, наконец, третьей его виной было то, что в каком-то из сражений Всеволод первым отступил с поля боя: «?халъ еси с полку предъ вс?хъ»[136].

Конечно, будь жив отец Всеволода Мстислав Великий, подобные обвинения не потянули бы на лишение княжеского престола. Скорее всего, они вообще не были бы предъявлены Всеволоду. Но теперь у Всеволода не было столь могущественного покровителя. Дядя Ярополк, сменивший на великокняжеском троне брата Мстислава, относился к племяннику хорошо, однако подкрепить это силой не мог. У него хватало забот и на юге Руси. Приходилось постоянно иметь дело с претензиями неспокойных Ольговичей, а также своих братьев Юрия и Андрея.

Вскоре после смерти Мстислава Ярополк предпринял попытку устроить судьбу Всеволода на юге Руси, но она оказалась неудачной. Для великого князя эта затея не имела отягчающих последствий, Всеволоду же она принесла одни разочарования. События 1132 г. откликнулись ему в 1136-м, послужили поводом для немилости к нему новгородцев.

Принимая во внимание практику занятия престолов многочисленными представителями русской княжеской династии, в 1132 г. ничего сверхъестественного не случилось. Ярополк Владимирович как великий князь решил перевести Всеволода из Новгорода в Переяславль, а тот, как покорный вассал, не смог ослушаться своего сюзерена. Оказалось, однако, что эта акция вызвала целую бурю на Руси. Прежде всего она была встречена в штыки братьями Ярополка Юрием и Андреем. Расценив ее как попытку закрепить за Всеволодом не только Переяславль, но и Киев, они осуществили стремительный наезд на Переяславль и изгнали оттуда Всеволода.

Такой поворот событий, разумеется, не устраивал Ярополка. Как только в Киеве стало известно о самоуправстве Юрия Владимировича, к Переяславлю немедленно была выслана великокняжеская дружина, которая также лишила суздальского князя радости обладания этим городом. Только восемь дней он просидел в Переяславле, а затем вынужден был оставить его и уйти в Суздаль.

Казалось, Всеволод мог вновь занять переяславльский стол, но этого не случилось. Причин, по которым Ярополк отдал на этот раз предпочтение другому Мстиславичу — Изяславу — и вручил ему Переяславль, мы не знаем. Возможно, Всеволод сам отказался от такого беспокойного престола и решил вернуться в Новгород, а может, Ярополк, разуверившись в возможностях старшего племянника как наследника киевского стола, посоветовал ему это.

Как бы там ни было, но Всеволод действительно вернулся в Новгород. Здесь, однако, его не ждали. Более того, расценили это возвращение как оскорбление новгородцев. В городе вспыхнул мятеж: «И бысть въстань велика в людех; и приидоша плесковцы и ладожан? Новугороду, и выгониша князя Всеволода из города»[137].

Казалось, княжеская карьера Всеволода рухнула окончательно: не приобретя Переяславля, он терял теперь и Новгород. Но пути Господни, как известно, неисповедимы. Неожиданно новгородцы сменили гнев на милость и решили вернуть Всеволода в город. Краткая летописная фраза — «и пакы, сдумавше, въспятиша и опять Устьяхъ» — не раскрывает причин такой кардинальной перемены в их настроениях. Возможно, ключом к разгадке является летописное известие о смене посадников во Пскове и Ладоге: «А Мирославу даша посадницать въ Плесков?, а Рагуилов? в Ладоз?»[138].

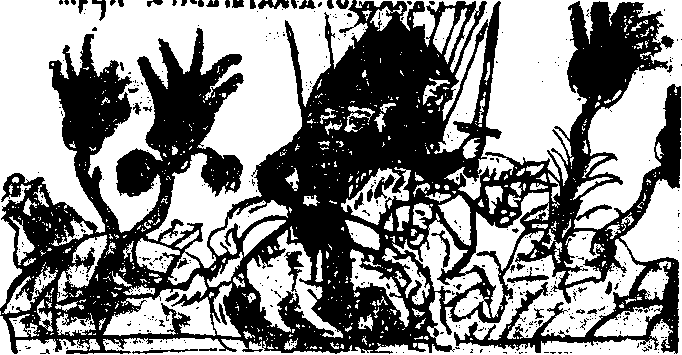

Рис. 27. Уход Всеволода Мстиславича с дружиной из Вышгорода на Псковское княжение

Вряд ли стоит сомневаться в том, что названные бояре получили свои должности из рук Всеволода. В пользу этого свидетельствует и летописный термин «даша». Здесь, видимо, был тот случай, когда услуга предоставлялась за услугу. Мирослав и Рагуил, вероятно, сыграли решающую роль в возвращении Всеволода на новгородский престол, а тот рассчитался с ними тем, что взял в свою администрацию. Характерно, что спустя сравнительно короткое время Всеволод поменял и новгородского посадника. Вместо Петрила на эту должность был поставлен Иванко Павлович. Летопись и в этом случае употребляет термин «даша»: «Отъяша посадничъство у Петрил? и даша Иванкови Павловичю».

Потекли годы мирного сожительства князя Всеволода с новгородцами, псковичами и ладожанами. Летопись сообщает о строительстве нового моста через Волхов, возведение деревянных храмов святой Богородицы и святого Георгия, походах на Чудь и Суздаль. Все это происходило при непосредственном участии Всеволода, что летописец и подчеркивает специально. Под 1135 г. в Новгородской летописи говорится о закладке каменной церкви святой Богородицы в Новгороде на Торговище, которая была осуществлена князем Всеволодом и архиепископом Нифонтом. Ни в одном сообщении нет и тени сомнения в прочности княжеского положения Всеволода. Не слишком удачные походы на Суздаль и кровопролитные сражения со значительными потерями с новгородской стороны также не ставились ему в вину. На Ждан-rope действительно полегло много новгородцев, что достойно скорби и сожаления, но уточнение летописца, что суздальцев побито больше, как будто свидетельствует об успешности этого сражения.

Конечно, реальная княжеская жизнь Всеволода была полнее той, что отражена в летописи. Многое, наверное, не попало на ее страницы. Летопись ведь под присмотром князя, и далеко не всегда летописцы отваживались вносить в нее неприятные свидетельства. И все же предъявленные ему обвинения кажутся несколько надуманными, «сшитыми» на скорую руку.

Наверное, при Всеволоде новгородским смердам жилось нелегко. Но разве лучшим было их положение при Мстиславе? И с каких это пор новгородская (псковская и ладожская) знать стала защитницей обездоленных слоев населения земли? К тому же Всеволод не скомпрометировал себя изданием какого-либо фискального устава, ущемляющего права смердов. Скорее всего «грех» его был в другом. В 1135 г. Всеволод составил «Рукописание» купеческому братству при церкви св. Иоанна на Опоках, которое давало новгородским купцам значительные льготы и привилегии. Вскоре, однако, он издал Устав «о церковных судах. и о мерилах торговых», которым купечество ставилось под контроль новгородского архиепископа. Это, вероятно, и вызвало недовольство Всеволодом.

Что касается легкомысленного предпочтения Новгороду Переяславля, которое Всеволод проявил в 1132 г., то по истечении четырех лет мирных взаимоотношений князя и новгородцев подобное обвинение выглядит притянутым «за уши». Он ведь понес за это наказание в том же 1132 г. и тогда же был прощен. Да и вина его перед новгородцами была относительной. В Переяславль он ушел, как пишет новгородский летописец, не по собственной инициативе, а «повелением Ярополчим».

Бегство с поля боя, безусловно, не украшает князя. Но, во-первых, подобные случаи были не такими уж редкими на Руси. Победы чередовались с поражениями. А во-вторых, факт этот не зафиксирован в летописи. Можно с уверенностью утверждать, что ни в 1135, ни в 1136 г. со Всеволодом ничего подобного не случалось, так как в это время не было военных кампаний. В 1134 г. Всеволод возглавлял походы на Суздаль. В одном из них он действительно повернул с полдороги назад, но ни о каком бегстве князя летописец не говорит. Возможно, новгородцы вспомнили какой-то давний эпизод, но тогда возникает резонный вопрос: почему только теперь?

Мы не сможем объективно разобраться в новгородских событиях 1136 г., если не уясним, что они представляли собой лишь часть общерусской истории и происходили в тесной связи с событиями в других регионах, в первую очередь на юге Руси. Такой подход вынуждает нас обратить внимание на известие Новгородской летописи 1135 г., которое на первый взгляд не кажется существенным. Вот оно. «Ходи Мирославъ посадникъ из Новгорода мирить киянъ с черниговцы, и прииде, не усп?въ ничто же: силно бо възмутилася земля Руская: Ярополкъ к соб? зваше новгородцовъ, а Черниговскыи (князья. — П. Т.) к соб?»[139].

Метания новгородцев между киевлянами и черниговцами представляются по меньшей мере странными. По логике вещей, они должны были безусловно принять сторону Ярополка. Во-первых, потому что он был великий киевский князь, а во-вторых, потому что в Новгороде сидел его ставленник. Если же Мирослав не мог определиться, на чью сторону встать, значит, что-то в его политической ориентации изменилось[140]. По-видимому, уже здесь, на юге Руси, у него и его приближенных созрела мысль отказаться от услуг Всеволода. Созрела не сама по себе, а под влиянием агитации черниговских князей. Готовясь после Ярополка овладеть Киевом, они, конечно же, были заинтересованы прибрать к рукам и Новгород. Подтверждением сказанному может быть то, что после взятия Всеволода под арест в город прибыл Святослав Ольгович и занял вакантный княжеский престол. Уверенности действиям новгородцев, очевидно, придало и то обстоятельство, что Ольговичи выиграли сражение у Ярополка Владимировича в 1135 г.

Мы оставили Всеволода в момент предъявления ему обвинений. Как правило, в подобных случаях антикняжеская оппозиция немедленно изгоняла неугодного князя из города и посылала приглашение другому, уже ожидавшему своего часа. На этот раз в Новгороде все было иначе. Всеволод был взят под стражу и помещен в епископском дворе. Чем было вызвано такое решение новгородцев, сказать трудно. Не исключено, что епископская резиденция располагала соответствующими для таких случаев помещениями, а возможно, была избрана из тех соображений, чтобы одновременно изолировать и епископа Нифонта, который поддерживал Всеволода.

Об отношении Нифонта к новгородской «революции» 1136 г. красноречиво свидетельствует его отказ венчать Святослава Ольговича, а также запрет духовенству участвовать в его свадьбе: «В то же л?то оженися Святославъ Олговиць в Нов?город?, и в?нцася съ своими попы y святого Николы; а владыка Нифонтъ его не в?нца, ни попомъ, ии чернцмь не да на свадбу ити, глаголя: не достоить ти ея поняти»[141].

Вместе с князем были арестованы его жена, дети и теща. Летописец уточняет, что случилось это 28 мая. Для надежности к узникам приставили стражу из 30 вооруженных дружинников, которым вменялось в обязанность стеречь их «день и ночь»: «И всадиша и въ епископль дворъ с женою и с д?тьми, и с т?щею, м?сяца майя в 28; и сторож? стрежаху въ день и нощь 30 муж съ оружиемъ»[142].

Около двух месяцев держали новгородцы Всеволода под стражей. Причину столь длительного заключения князя объясняет летописец. «И не пустиша его, донел? же инъ князь будет». Очевидно, судьба Всеволода зависела от успеха или неуспеха переговоров новгородцев со Святославом Ольговичем. Не исключено, что если бы черниговский претендент по какой-либо причине отказался от приглашения занять новгородский престол, Всеволод мог быть прощен и на этот раз. Очень уж не хотели новгородцы оставаться без князя. К тому же, как выяснится позже, в изгнании Всеволода были заинтересованы не все. Помимо высшего духовенства, его поддерживала и какая-то часть бояр. Всеобщего ликования по случаю прибытия в город Святослава Ольговича не последовало. Более того, на него было организовано покушение, правда неудачное. Как свидетельствует летописец, в Святослава стреляли милостники Всеволода, но он «живъ бысть».

Куда ушел Всеволод Мстиславич после изгнания из Новгорода, летопись не уточняет. Однако спустя некоторое время он вновь появился на севере Руси, во Пскове. Оказывается, его позвали сюда новгородские и псковские мужи, с тем чтобы еще раз посадить в Новгороде. «Поиди, княже, теке хотятъ опять», — якобы заявили ему приглашающие. Среди них был и Константин Микульниц, посадник новгородский, бежавший во Псков 7 марта 1137 г., а также несколько «ин?хь добрых муж».

Тем временем о приготовлениях Всеволода в соседнем Пскове стало известно в Новгороде. Там поднялся великий мятеж. Наружу выплеснулись страсти двух партий: про-Всеволодовой и про-Святославовой. Преимущество оказалось на стороне тех новгородцев, которые не хотели видеть в Новгороде Всеволода. Его сторонники вынуждены были бежать во Псков. К этим вельможным разборкам, вероятно, подключились и простые новгородцы. Они принялись грабить дворы сбежавших сторонников Всеволода. Летописец сообщает, что пострадали «домы» Константина, Нежатина и «ин?хъ много». С других сторонников Всеволода была взята контрибуция в полторы тысячи гривен, которые были переданы купцам на организацию военного похода против Пскова. Наказание понесли, как это постоянно случалось в подобных случаях, и невиновные: «досягоша и не виноватыхъ».

Новгород, таким образом, остался верным князю Святославу Ольговичу, а Псков крепко стоял за Всеволода Мстиславича. Такое положение, разумеется, никак не устраивало новгородцев, привыкших к тому, что Псков должен управляться из Новгорода. Решено было силой вывести Всеволода из Пскова. Под знамена Святослава Ольговича собрались, кроме новгородцев, дружина его брата Глеба, курский полк, а также половцы, традиционные союзники чернигово-сиверских князей. На псковичей это не произвело впечатления. Они отказались изгнать Всеволода и организовали круговую оборону города: «бяхуть ся устерегл?, зас?кл? ос?кы вс?». Пришлось новгородцам и их союзникам несолоно хлебавши возвращаться назад. Предлог выглядел вполне благородно: новгородцы якобы не захотели проливать кровь своих братьев.

Не исключено, однако, что между новгородцами и псковичами, вероятно, какой-то их частью, состоялось тайное соглашение. На эту мысль наводит утверждение летописи, что обе стороны решили положиться в этом спорном деле на Бога: «Негл? Богъ како управит своимъ промысломъ»[143].