Что проводилось в русских городах и селах в праздничные дни

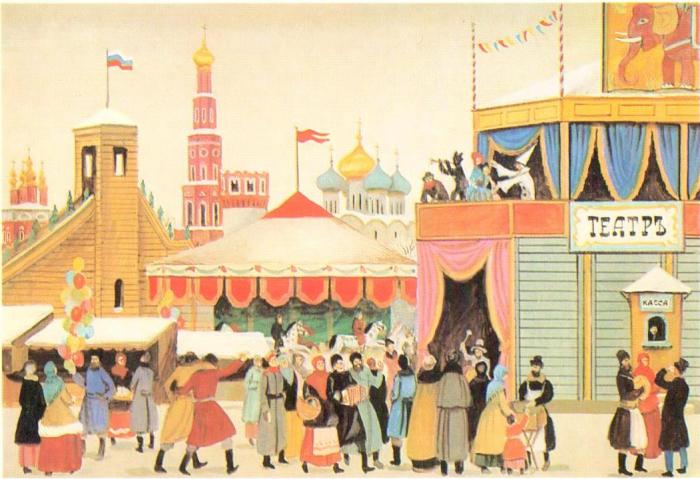

Русская ярмарка

Ярмарки и городские гулянья издавна были частью русской культуры и истории. Они получили широкое распространение в середине 18-19 века, ежегодно на территории России проводилось до 3000 мероприятий данного вида. Ярмарки могли быть лесными, хмелевыми, конными, степными.

Ярмарки на Руси

В те времена в деревнях и селах торговля практически отсутствовала, поэтому ярмарки стали для простого народа очень удобным местом, где можно было продать излишки своей сельскохозяйственной продукции, прикупить обновки и другие необходимые товары, отдохнуть в конце концов от изнурительной земледельческой работы, повеселиться и как говориться «себя показать и других повидать».

Крупнейшими ярмарками на Руси считались:

Народная ярмарка

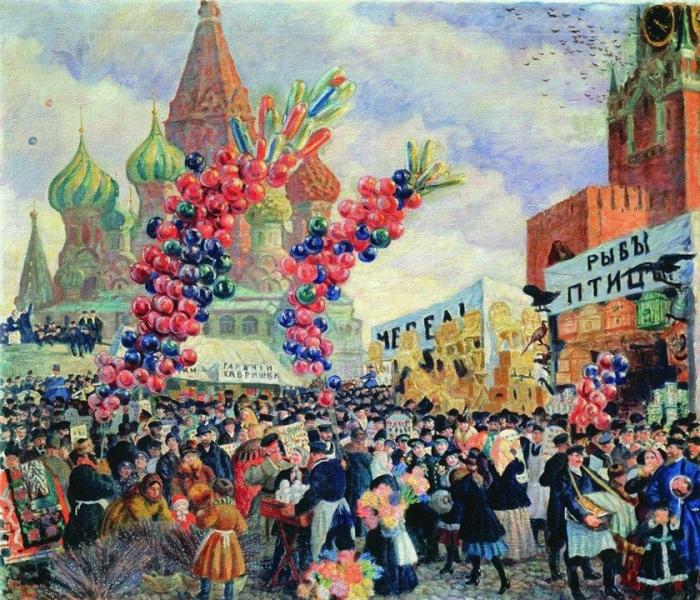

(Современная ярмарка в Москве, Красная площадь)

На таких ярмарках каждый продавал что хотел, товаром могли быть как бублики и сахарные кренделя, так и домашняя скотина, птица, предметы гончарного и ткаческого искусства и многое другое. Это был настоящий рай для ремесленников (бондарей, кузнецов, гончаров, ткачей), которые целый год готовились к тому, чтобы явить покупателям настоящие шедевры своего мастерства. Также здесь предлагали свои услуги мастера различных дел: сапожники чинили обувь, брадобреи брили бороды и стригли волосы, портные чинили одежду. По рынку с целью зазывания покупателей ходили и смешили людей различными шутками-прибаутками, рекламного характера, шуты и скоморохи.

Ярмарочный театр

Помимо различного рода торгов на ярмарках обычно проводились различные театрализованные, музыкальные мероприятия увеселительного характера, устраивались балаганы, вертепы, спектакли и сценки с участием живых медведей, устраивались конкурсы и различные забавы.

Одним из главных обязательных героев ярмарочных представлений была пальчиковая кукла Петрушка. Она имела вид веселого и разбитного балагура и весельчака, с не очень симпатичной внешностью (у него имелся горб, большой нос, резкие черты лица, писклявый резкий голос), зато с очень задорным и озорным характером, отменным чувством юмора, которое иногда переходило всякие границы, поэтому очень даже часто сей персонаж попадал в различные неловкие ситуации и был не единожды бит за свой весьма длинный язычок.

Петрушка никогда не унывает, весло задирает свой длинный и горбатый нос и продолжает балагурить и смешить народ то своим сватаньем, то устройством на работу и другими забавными приключениями.

Народные гулянья

Любая ярмарка была для обычных людей настоящим праздником, который помогал отвлечься от тяжелых рабочих будней, позволял отдохнуть и душой, и телом. Там всегда царила атмосфера праздника и веселья, играла музыка, выступали актеры, звучали народные песни и детский смех. Туда ходили всей семьей, наряжались в красивые праздничные одежды, смотрели красочные интересные представления, веселились от души, принимали участие в различных конкурсах и игрищах, катались на каруселях и качелях, покупали различные товары, сладости и гостинцы.

Одним из самых древних увеселительных занятий на ярмарке издавна было вождение хороводов. В них участвовало большое количество народа, забава сопровождалась веселой музыкой, пением, участием скоморохов и лицедеев. Неторопливое вождение хороводов могло быть разорвано удалой русской пляской, в которой танцоры соревновались друг с другом в выделывании различных замысловатых фигур и коленцев.

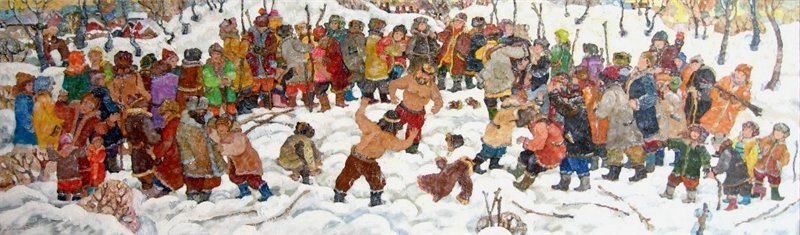

Нередко на ярмарках проводились и различные силовые состязания, как например кулачные бои, особенно популярные на Масленицу, участвовали в них обычно физически развитые мужчины любого возраста вне зависимости от положения в обществе. Бой мог проводиться один на один, стенка на стенку или в виде «сцеплялки-совалки» (напоминала вид оригинального русского единоборства, в котором борьба проходила с помощью бросков и захватов). Для мужчин эта забава была одной из любимых, ведь она позволяла проявить свою силу, ловкость и мужество, «выпустить лишний пар» или даже «выбить из головы дурь», скопившуюся там, на протяжении повседневной рутины.

«Миллионы молодых жизней ёлок. не должны приноситься в жертву буржуазной затее»

Ниже публикуются примечательные архивные материалы из фондов РГАСПИ, освещающие эволюцию новогоднего праздника в советских условиях.

Публикацию подготовили главные специалисты РГАСПИ Дмитрий АГАФОНОВ, Наталия ВОЛХОНСКАЯ и специалист 1-й категории РГАСПИ Ульяна ДОГАДОВА.

№ 1. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О праздновании Рождества и Нового года». 13 декабря 1928 г.

Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) N 54 от 13 декабря 1928 г.

а) В целях недопущения простоя в промышленных предприятиях в связи с возможностью невыхода рабочих на работу в понедельники перед праздниками Рождества и Нового года признать необходимым разрешить празднование в рабочие дни 24 декабря (понедельник перед Рождеством) и 31 декабря (понедельник перед Новым годом), заменив их другими рабочими днями либо в ближайшие воскресенья (16, 23 и 30 декабря), либо на второй день Рождества (26 декабря). Установление того, в какие именно из этих дней будет производиться работа, возложить на местные советские и профессиональные органы.

б) Настоящее решение не распространяется на Донбасс, в отношении которого имеется принятое 6 декабря с.г. решение Политбюро о работе в воскресенье и понедельник перед рождественскими праздниками.

в) Обязать партийные и профессиональные органы принять все меры к недопущению двойного празднования Рождества и Нового года (по новому и старому стилю). Поручить Наркомтруду 9 СССР сделать об этом соответствующее заявление в печати.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 716. Л. 6.

№ 2. Письмо секретаря Киевского обкома ВКП(б) П.П. Постышева в редакцию газеты «Правда» (не позднее 28 декабря 1935 г.)

Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!

В дореволюционное время буржуазия и ее 10 чиновники всегда устраивали на новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев.

Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые», загибщики ославили это прекрасное 11 детское развлечение как буржуазную затею.

Итак, давайте организуем веселую 17 встречу нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах!

П. Постышев.

Подлинник. Машинопись с рукописной редакционной правкой.

РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 5. Вр. N 38. Л. 89.

№ 3. Постановление ЦК ВЛКСМ «О проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового 1936 года» (28 декабря 1935 г.)

Рекомендовать комсомольским и пионерским организациям провести 31 декабря с.г. в школах вечера учащихся 7, 8, 9 и 10-х классов, посвященные встрече нового 1936 года.

Вечера, посвященные встрече нового года, должны пройти весело и организованно на основе самодеятельности самих учащихся: пение, декламация, музыка, физкультурные выступления и игры, самодеятельные спектакли и инсценировки, не допуская на этих вечерах всякого рода докладов о деятельности школы, об общих задачах наступающего года и т.п.

1 января для учащихся младших классов устроить силами комсомола и пионеров елки в школах, детских клубах и детских домах. К организации елок необходимо привлечь родителей, шефов школ и организовать различные подарки детям.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ /А. КОСАРЕВ/

Подлинник. Машинопись с печатью ЦК ВЛКСМ.

РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 5. Вр. N 38. Л. 90.

№ 4. Письмо рабкора Иванова председателю Совнаркома СССР В.М. Молотову с критикой идеи восстановления новогодних елок (зима 1935-1936 гг.)

Совет народных комиссаров Союза ССР

тов. МОЛОТОВУ.

Постышевской затее восстановить елку нужно раз [и] навсегда положить конец. Миллионы молодых жизней елок, [. ], пожары и т.п. не должны приноситься в жертву буржуазной затее. Елка может быть заменена новогодними подарками, утренниками, вечерами с коллективным пением и танцами. Миллионы сохранившихся деревьев имеют огромное значение в климате страны, в урожае, в режиме рек. Мы, социалисты, сделали одно хорошее дело, изжив праз[д]ник троицы, где истреблялись миллионы березок. Изживем и рождественские предрассудки. Ждем Вашего авторитетного распоряжения и разъяснения.

Рабкор ИВАНОВ.

Заверенная копия. Машинопись с рукописными пометами.

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1447. Л. 126.

№ 5. Из решения Политбюро ЦК ВКП(б) «О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин «Массандра» (28-29 июля 1936 г.)

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)).

а) Во изменение решения ЦК от 25 мая 1936 года принять следующее решение (см. приложение 19 ).

б) Разрешить Наркомпищепрому 20 командировать за границу сроком на два месяца группу специалистов-шампанистов в числе 9 человек: Бурова И.Н., проф. Фролова-Багреева А.М., Попова К.С., Агапова В.В., Клоца Э.Я., Майданникова, Белоусова С.М., Мигрелишвили Ф. и Дмитриева.

в) Разрешить НКПищепрому заказать за границей необходимое оборудование для реконструкции и механизации винодельческих заводов «Массандра» и «Абрау-Дюрсо» на сумму 180 тыс. руб. зол.

Обязать НКТяжпром 21 организовать на своих заводах производство оборудования для винодельческих заводов по образцам, завозимым НКП[ище]П[ромом] из-за границы.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 980. Л. 15; Оп. 166. Д. 562. Л. 41.

Глава 8. Деревенские праздники

Раньше, в старину да и в послевоенное время, когда в деревне не было ни телефона, ни радио, ни телевидения, люди находили пути общения между собой. Одним из способов общения были православные праздники.

В каждой деревне отмечали два престольных праздника: зимой-осенью и летом-весной. Например, в одной деревне праздновали Покров (14 октября) и Троицу (весной). В соседних деревнях – Николу (18 декабря) и Иван (7 июля), или Рождество (7 января) и Спас (18 августа). Так по очереди в течение года люди из одной деревни ходили в другую, где проходили престольные праздники, пока не обходили весь приход.

К праздникам люди готовились заранее. Мужики ставили брагу (из картошки, свеклы, зерна), гнали самогон. Раньше такого поголовного пьянства в деревнях не было. Пили, в основном, по праздникам, пили много, по пьянке часто дрались.

Женщины готовили квас. Для этого проращивали зерно, ячмень или рожь. Пророщенное зерно сушили, потом мололи, получался солод. Из солода делали квас, иногда добавляли сушеную свеклу вместо сахара. Квас ставили заранее в специальных деревянных кадках (квасниках) с деревянным краном (затычкой), квас получался очень вкусный, ядреный.

В нашей деревне из солода варили «солодиху» (такая сладковатая похлебка), которую иногда подавали гостям как десертное блюдо.

А в соседней деревне обязательно в праздники подавали «гущу». Ее готовили из гороха (;) и крупных зерен ячменя (;). Ячмень сначала замачивали, затем подсушивали и пестом в ступе долго перемешивали (не толкли), чтобы отделить жесткую оболочку. Сваренные горох и ячмень перемешивали и поливали обязательно свежим льняным маслом, получалось вкусное блюдо. Очень важно, чтобы горох и ячмень были хорошо проварены, но оставались цельными.

К праздникам резали скот, чаще овец. Варили студни.

В наших местах много озер. К празднику договаривались с рыбаками из соседних деревень, расположенных у озера Селигер, чтобы купить свежую рыбу. Рыбу покупали крупную, в основном лещей, язей, судаков, щук, и с рыбой пекли пироги (рыбники). Я помню, что мама в праздник пекла пять-шесть рыбников. К каждой застолице необходимо было подавать рыбник. А таких застолиц за день бывает несколько, а еще нужно оставить и на второй день.

Рыбу клали в пирог целиком с головами. Тесто для пирога делали из ржаной муки или пшеничной, что было вкуснее.

Пирог укладывали посредине стола. Самый авторитетный за столом мужчина разрезал корку (тесто) по периметру пирога, и раскладывал ее рядом. Поворачивать пирог не разрешалось. Самым деликатесным куском считалась голова запеченной рыбы, ее давали самому почетному гостю. К пирогу подавался квас в большой глиняной чашке. В квас крошили свежие или соленые огурцы, иногда клали мелкую сушеную рыбу (снетки, они без костей).

К пирогу наливали и спиртное, как правило, в больших дозах (полстакана или даже целый стакан). Женщины пили немного. Гости быстро хмелели, становились разговорчивыми.

После рыбника подавался студень, затем щи или суп с мясом.

Блюда подавались по очереди в одной или двух общих тарелках, все черпали оттуда ложками. Отдельных тарелок для каждого не давалось (да и не было).

На второе подавались по очереди несколько каш: перловая (из ячменя, приготовленного в домашних условиях), гречневая, пшенная и даже рисовая (хотя рис был редкостью). В каши перед подачей на стол добавляли свежеприготовленное топленое коровье масло.

На десерт подавали солодиху, компот или чай с пирогами. Пироги к чаю пекли с творогом и различными сладкими начинками (яблоки, черника, брусника).

Гостей приглашали в разные семьи, родных и знакомых было много. И люди несколько раз обедали по вышеизложенному распорядку. После войны время было голодное, люди приходили в гости, чтобы хорошо поесть.

В народе ходила такая байка. Одна женщина, несколько раз подряд отобедав, говорила: «Родные мои, четыре раза отобедала, а на пятый, как завязало!».

В первую застолицу приглашали самых близких родственников. Молодежь собирали, как правило, отдельно. Парни и девчата дружили со своими сверстниками из соседних деревень, ходили друг к другу в гости. Гостили два-три дня, а потом расходились по своим домам.

Вечером весь народ собирался в хоровод, и так шли по деревне. Впереди хоровода шел гармонист, рядом с ним в первой шеренге шли парни, следом девчата. Пели песни по очереди, но, как правило, пел кто-то один. Гармонист играл мелодии и новгородские, и тверские. Наша деревня расположена на границе двух областей тверской и новгородской, поэтому и мелодии песен различные.

Новгородские песни протяжные, пели их за два приема.

Тверские песни – в виде частушек. Такую песню поют сразу за один прием.

Хоровод проходил по всей деревне, останавливался около дома, где была большая площадка и лавка. Гармонист садился на лавку, рядом с ним парни и девчонки, остальные становились в круг. Девчата выходили плясать по двое. Сначала одна споет частушку, потом идет плясать, затем поет и пляшет другая. Пели по 8-10 песен, затем их сменяла другая пара. Частушки пели разные и шутливые, и со значением, адресованные своим парням.

Также плясали и парни. Парни часто пели песни «с картинками», т.е. с нецензурными словами.

Вот так до поздней ночи молодежь пела и плясала.

Не обходились праздники и без драк. Причины конфликтов с годами не сильно изменились – кто-то кому-то отказался помочь, когда очень было нужно, кто-то взял больше, чем положено. Парни чаще дрались из-за девчонок. Парни не пускали чужаков из соседних деревень. Дрались и по пьянке, вспоминая прошлые обиды. Часто парни одной деревни дрались с парнями из другой.

Но в обычные дни воли рукам не давали. Ссоры копились, не мешая трудиться. Зато в праздники народ отрывался на всю катушку, позволяя себе от души попраздновать и заодно разобраться с теми, кто насолил.

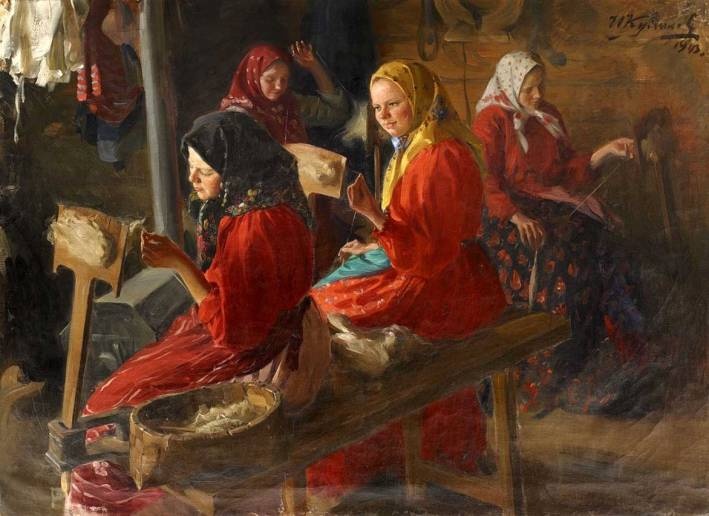

Зимой молодежь собиралась на посиделки у того, у кого дом побольше. Молодые девчата приходили с какой-либо работой. Кто прял, кто вязал сеть (для рыбаков) и пр. Кто-нибудь из парней играл на балалайке или гармошке, плясали, пели.

Иногда зимой собиралась молодежь в какой-либо деревне на «скоп». Молодежь из соседних деревень извещали заранее.

Вот так жила деревня, молодежь общалась, развлекалась доступным по тем временам способом. Я еще застал после войны такие праздники, когда молодежи в деревнях было много.

Необходимость таких праздников (с охватом нескольких деревень) диктовалась еще и тем, что часто в одной деревне жили люди, связанные друг с другом различными родственными узами. Жениться или выходить замуж за родственников, даже дальних, не полагалось.

В праздники люди посещали церковь. Приход нашей церкви состоял из 8-10 деревень (а может быть и больше). Был свой поп. По праздникам служили обедни, устраивали крестный ход от церкви через кладбище до колодца, где поп «освящал» воду. Народу собиралось много. Одновременно люди навещали могилки своих усопших родственников на кладбище (в Троицу, Казанскую).

После войны отмечали и советские праздники, как правило, 7 ноября. Осенью в деревне работы поменьше, так как урожай уже собран. По всей видимости, правление колхоза проводило праздники с разрешения районного руководства. В праздник устраивалось застолье. Приглашались все члены колхоза и их семьи, включая и детей. Собиралось человек 60-70. Праздник проводился в школе, там было подходящее по размеру помещение. Перед праздником на правлении колхоза распределялись работы по подготовке стола.

Для праздника выделялось зерно (рожь и пшеница), которое выдавалось тем людям, кто умел хорошо печь хлеб. Зерно сушили, размалывали в ручных жерновах и из полученной муки пекли много хлеба и пирогов.

Перед началом трапезы председатель колхоза поздравлял всех с праздником. Потом наш учитель выступал с речью на 5-10 минут, рассказывал о международном положении и о событиях в стране. Затем начинался праздничный обед.

Послевоенное время было не очень «сытное». На такие праздники люди шли охотно, так как можно было вкусно и вдоволь поесть. Мужики выпивали довольно много, женщины тоже не отставали. Ну, и конечно же, ни один праздник не обходился без гармониста, хороших песен и плясок. Других развлечений в деревне не было.

Весна и лето русского народа были горячей порой – нужно было вырастить урожай. Осенью же тяжёлая работа сменялась отдыхом. Поэтому с начала осени и всю зиму молодёжь собиралась на посиделки, беседы, вечёрки.

Владимир Даль описывал это занятие как «сбор крестьянской молодёжи по осенним и зимним ночам, под видом рукоделья, пряжи, а более для россказней, забав и песен». Такая форма общения молодёжи была распространена практически по всей России и в разной местности назывались по-разному. Появилось огромное количество названий, связанных с глаголом сидеть: писидки, посиды, посиделки, поседки, посидёнки, посидухи, сединки, седелки, заседки. Названия вечорка, вечерка, вечоры, вечерницы, вечеринки, вечереньки, вечерины дают временную характеристику: молодые люди днём находились дома и только вечером собирались вместе. Слова беседки, беседы, бесёда в народной культуре отражает характер времяпрепровождения молодёжи. А от глагола «прясть», обозначающего деятельность, произошло название супрядки. В некоторых местах посиделки называют кельями, (по названию помещения, в котором собиралась молодёжь).

Что же заставляло молодёжь собираться вместе? Это и желание общаться, развлекаться, и обмен опытом, а самое главное – возможность выбрать и показать себя перед будущим женихом и невестой.

Сроки посиделок молодёжи в значительной мере зависела от климата: на Севере во многих районах они начинались с конца сентября или начала октября. В Сибири, даже в южной её части, супрядки начинались уже с середины сентября. В некоторых самых северных районах вечерки устраивались круглый год. В средней полосе посиделки начинались после окончания осенних работ. «Как вот только картошку вырали – у нас поседки».

Можно выделить два типа посиделок: будничные (рабочие) и праздничные. На рабочих посиделках девушки пряли, вязали, шили, рассказывали сказки и бывальщины, пели протяжные песни. На них допускались и парни, но они вели себя скромно. Гоголь писал о них: «Зимой собираются бабы в чью-нибудь (избу) вместе прясть». Праздничные посиделки отличались от будничных: они были более многолюдными, и на праздничных посиделках почти никогда не работали, а пели, плясали и играли в разные игры. И ещё часто устраивалось угощение.

В зависимости от места проведения можно выделись три типа посиделок: посиделки, организуемые по очереди в домах девушек («из избы в избу»); посиделки в специально снятом, «откупленном», доме; посиделки в бане.

Посиделки поочерёдно устраивали у себя все девушки, а изредка и парни. Очередь шла от одного конца деревни до другого. «Неделю у однех, неделю у другех – кто ходит, тот держит вечор». Если у семьи несколько дочерей, то посиделки устраивались несколько раз подряд. А если родители очередницы по каким-либо причинам не могли или не хотели принять у себя беседу, они откупали на положенный срок дом у какой-либо бабушки. Девушка – хозяйка посиделок – сама прибирала избу до и после, а подруги могли помогать ей. Первый день супрядок открывался так: накануне одна из хозяек ходила по домам и приглашала девушек к себе. Они приходили к ней к обеду, одетые по-буднему, и принимались за работу.

Посиделки в нанятом помещении чаще всего устраивались у старых бабушек, старых дев и вдов или у бедной семьи. Девушки заранее находили дом и договаривались об условиях его оплаты.

Поскольку на некоторое время «откупленный дом» становился для девушек вторым домом, то они старались держать его в чистоте и сделать уютным: «каждую субботу мыли полы», «нарядим келью-то газетами, картинками, вымоем чисто», «избу наряжали ветками, полотенцами, всякими рисунками».

Отопление и освещение избы, где проходят посиделки, так же как плату за наем помещения, принимают на себя все участники посиделок. Снимают помещение обычно на всю зиму и нередко расплачиваются за него трудом всех участников, например, уборкой урожая летом («помогали хозяйке картошку рыть»), прядением, дровами, продуктами: картошкой, чаем, хлебом, мукою, зерном и т.д. В ряде мест осенью девушки все вместе выжинали несколько полос ржи в пользу хозяина дома, в котором «сидели» предыдущую зиму. Жатва совершалась чаще всего в праздничный день после обеда. Нарядные девушки собирались гурьбой и отправлялись к полю, сопровождаемые парнями с гармошкой: по дороге пели, а иногда и плясали. За работу принимались «весело и ретиво»: молодёжь стремилась и отработки за беседы превратить в развлечение. Жаль только девушки, парни брались за серп разве что в шутку. Зато они затевали возню, беготню, развлекали жниц остротами. Работа подвигалась быстро, так как каждой девушке хотелось показать себя хорошей жницей. Приходили посмотреть на эту жатву и старики.

Хотя в некоторых местах бывал и просто денежный расчёт с хозяином избы по определённым устойчивым расценкам. Во многих селениях платили понедельно: парни – за будние дни, а девицы – по воскресеньям. И, наконец, бытовали и повечерние взносы: парни – 10 копеек, девушки – 5, подростки – 3. парни из чужой общины, и тем более чужой волости, вносили «половое» в двойном размере. Можно было присутствовать на посиделке и не заплатив ничего, но такой парень не смел, по местной традиции, «ни подсесть к какой-либо девушке, ни плясать с нею». В отдельных местах было принято, что дом снимали, то есть платили за него, парни. Но чаще всего платили за место для посиделок именно девушки. «А парни, оне в разных кельях, оне на платили – они и туда пойдут и сюда пойдут… А если он друг дивки – в этой келье, а бросил дивку – в другую пошёл, там пребывает. Что ему платить-то!?» Парни только старались приходить с гостинцами – «полными карманами семечков, орехов, пряников». В плату обязательно входило отопление и освещение дома – девушки как бы содержали его: «сами отапливают и освещают всю зиму те домики, где они ежедневно собираются». Повседневные взносы тоже делались по-разному: либо каждая девушка, отправляясь на посиделки, несла полено («два полена с человека»), горсть лучинок, коврижку хлеба, либо норму за весь сезон – воз с участницы. Иногда в течение всей зимы дрова возили парни, а девушки готовили лучины и мыли полы в нанимаемой избе.

Обычно в деревне выделялись две основные группы девушек: девушки на выданье и подростки. Соответственно организовывались беседы старших («невест») и младших («подрощи»). Девушки начинали посещать беседки в 12-15 лет, когда возраст соответствует принятым границам, отделяющим девушек от девочек. Однако начало определялось не только возрастом и физическим развитием, но ещё и наличием у девушки трудовых навыков в женской работе – прядении. «Ходить в кельи начинали с лет 12-13, когда девушка могла уже прясть». Дочерям-подростками матери давали работу поденно (на каждый вечер или на весь сезон): «вот, чтобы напрясть тебе 25 талек» (талька – ручное мотовило для наматывания пряжи), «вечирам шоб шпулька была пряжы», и строго следили за выполнением «урока». Младшие не имели права ночевать в чужом доме. «Младшие только пряли да пели, а к остальным уж и парни ходили». Младшие заходили иногда в среднюю поседку «посмотреть, поучиться».

Замужние женщины во многих местах приходили на посиделки с работой. В развлекательных же сборищах молодёжи замужние и женатые, как правило, не принимали участия. Иногда участие их вызывало протест со стороны холостой молодёжи. Недаром есть русская пословица: «Женатого с посиделок веретеном гонят». Есть упоминания о поседках старух: «Они собираются со всей деревни и даже с других деревень в один домик и прядут при лунном свете… к ним приходят старики, девчонки и парни. Рассказов всевозможных, сказок, легенд и воспоминаний – масса». «Здесь пели,… рассказывали молодёжи о «досюльной» жизни, учили гадать». Поэтому «старушечьи бесёды» охотно посещают девушки.

Также ещё собирались девушки-«перестарелки», то есть те, кому не удалось выйти замуж в положенный срок ( обычно после 20 лет). Большинство из них были некрасивыми или слишком разбитными, про которых ходила дурная слава: «С 23 лет – стары девы. Они все черное, некрасивое надевали, не могли уже надевать красных девичьих платков».

У белорусов на таких посиделках не существует разницы между богатым и бедным парнем, красивым и безобразным. Все одинаково равны. Самый бедный и самый некрасивый может подсесть к красивой и богатой девушке, шутить с нею, независимо от того, симпатизирует ли она ему или нет. Девушка не должна оскорблять парня, она не может также не допустить парня подсесть к ней, в то время как в любой другой момент даже самые невинные шутки с девушками парням не разрешаются и могут вызвать неудовольствие, брань и побои.

В Калужской губернии, где любые посиделки устраивались лишь с ведома стариков, на праздничные сборища собирались только холостые парни и девушки, изредка – молодые вдовы. Женатые и замужние на них не бывали. Развлекались плясками, песнями, играми. Парни обычно угощали девушек орехами, подсолнухами и пряниками. Стиль общения был достаточно свободным (поцелуи, возня), но дальше дело не заходило.

В Орловской губернии зимние праздничные посиделки устраивались в просторной избе, по стенам которой расставляли лавки. На лавках рассаживалась взрослая молодёжь, подростки же располагались на полатях. Здесь было широко принято посещение посиделок молодыми вдовами и солдатками наравне с девушками. Старшие односельчане, как правило, не приходили. Играли в «соседи», «бисер», «таньку», карты. Во время этой игры парни потихоньку закладывали в рукава соседок «груздики» (мятные пряники) или «котелки» (крендели, запечённые в кипящем котле); девушки их ловко прятали и съедали дома – съесть при всех считалось неприличным.

Русский Север знал посиделки, организуемые парнями. Молодые люди делали складчину, чтобы купить свечи и дать небольшую плату за наем помещения у одинокой старухи или бедных односельчан. Далеко не всякий соглашался сдать избу. Здесь бытовало представление, что пустить к себе в дом вечеринку – это значит, впустить нечистую силу на три года. За девушками посылали малых ребят – зазывать («заколачивать», «оглашать»). Молодцов зазывать было непринято: они должны были «сами знать по духу». Непременной принадлежностью развлекательных посиделок здесь, как и почти повсеместно, была игра в «соседи». Нередко затевали «верёвочку»: все участники, взявшись за руки, водили хоровод сложными петлеобразными фигурами под различные песни. «Верёвочка» выкатывалась в сени, возвращалась в избу. Те, кто водил хоровод первым, постепенно отцеплялись от «верёвочки» и садились по стенкам. Спустя некоторое время снова включались в игру – «верёвочка» вилась и вилась, и песни сменяли одна другую.

Этикет ухаживания на посиделках сводился к тому, что парни мешали девушкам работать: они распускали нити, путали их, иногда поджигали куделю, отбирали веретёна и прялки, прятали или даже ломали их. «Озоровали: куделю подожгут, прялку утащат, пряжу растащат»; «парни баловали: жгли мочки, а то иная девчонка – озорница, обзовёт парня как-нибудь. Ему фамилия Миней, то «Миней – пас свиней!» он у неё украдёт рушник – всю её работу», «ещё пряжу растянут по избе и кричат: «Чей телефон?»»; залезут на крышу и стекло на трубу паложут. Затопют дифчонки, дым и валит весь в избу».

Значительное место в составе нижегородских посиделок занимали игры и забавы, включающие хлестанье ремнём и обязательное целование. В рассказах о посиделках упоминаются игры: «в хлопушки», «в столбушку», «в жгуты», «первенчики-другенчики», «в промышки», «в кончик», «в римень», «заиньку», в «ворота», в «заиньку беленького», в «бояре», «в колечко», «в жмурки», «в захлопы», «голубки», «козу», «дерево», «виноградом», «в оленя» и др. При этом в перечне под разными названиями может оказаться одна и та же игра.

Выбор партнёра в некоторых играх основывался на принципе жребия. Такова была игра «в кончик»: водящая девушка собирала у всех играющих подруг носовые платочки и держала их в руке, высунув кончики; парень, вытянув один, должен был догадаться, чей он. Если угадывал, то пара целовалась. Платок для игры каждая готовила заранее и приходила с ним на беседку.

В посиделочной игре «в козку» парень обходил ряды девушек, сидящих на лавках, потом садился на стул, стоящий посередине избы, и, указывая на одну из девушек, говорил: «Козка!», та должна была подойти к нему и поцеловать его столько раз, сколько он скажет. Если девушка отказывалась выйти, её кто-либо из парней хлестал ремнём. Девушка оставалась на стуле, и право выбора теперь принадлежало ей.

В игре «Тонет» («тону») широко распространённой и на русском Севере, входящий подходил к парню или девушке, брал у них что-либо (обычно у парня шапку, у девушки платок), бросал на пол и кричал: «…тонет!» (называл имя владельца вещи). Все хором спрашивали: «Кто тебя вытащит?» Та или тот, кого называет владелец вещи, должен был поднять вещь и поцеловать его.

Популярной среди игр была игра «в голубки», та же игра называлась ещё «в соседа», «в огляда», «в косые», «вертушок». Играли в неё следующим образом: «ставят скамейку посередь избы. На один конец парень садится, на другой девка, котору он вызывает. Ещё один парень, ведущий как бы, хлещет три раза по середине скамейки. Как три раза хлестнёт-то, да и девка и парень должны обернуться. Коли в одну сторону обернутся, то их заставляют целоваться, а коли в разные, то парень уходит, а девка остаётся и уж сама себе парня вызывает. Так снова повторяется».

В некоторых играх финальному поцелую предшествовало некоторое испытание парня. Например, в игре «в виноград», девушка становилась на стул, а водящий парень должен был изловчиться и дотянуться до неё, чтобы поцеловать. В другом варианте парню помогали два водящих, которые подсаживали его повыше на руках. Начиналась игра вопросом водящего: «Кто винограда хочет? Кто виноград доставать будет?» Бывало, девок домой не пускают, пока «виноград» не соберут.

Также на посиделках были распространены танцы. Девушки «поют песни, мальцы играют на гармонике, под игру пляшут кадриль». Также плясали краковяк, лансье, польку, шестерку, вальс. «Соберутся в очередную избу, играют песни и веселятся до петухов».

На Украине существовал обычай «досвиток» или «подночовывания», когда парень, иногда даже двое или трое парней оставались с девушкой до утра. Строго запрещалась только связь девушки с парнем из чужой деревни. Этот обычай сохранялся даже в 1920-х годах. В Харьковской губернии на всю ночь остаются лишь те парни, которых об этом просит девушка – не лично, а через подругу. Если же остаётся парень, не получивший приглашения, ему спину навешивают пёстрые лоскутки или насыпают в шапку сажу и толчёный мел и т.д. Древний украинский обычай требует, чтобы при этом сохранялось целомудрие. Пара, нарушившая это требование, немедленно изгоняется из общества. И в таких случаях парни снимают в доме девушки ворота с петель, вешают в воротах люльку, мажут дом сажей и т.д.

У русских совместные ночёвки молодёжи встречаются лишь в очень немногих местах в виде исключения. Однако и на русских посиделках нравы достаточно свободные: поцелуи и сиденье на коленях – явления самые обычные. «Объятие девицы парнем на беседе в глазах населения ничего предосудительного не имеет, но объятие девицею парня – считается верхом безнравственности». В «откупном доме» девушкам разрешалось ночевать. В этом случае они заранее приносили каждая свою «постельку». «Прям в келье и спали, на полу или на полотях. Рогожу сплетёшь себе и спишь», «Ребята уходили в 3, а мы на полу ложились».

Имеются сведения, что в ряде мест обычаем разрешалось оставаться ночевать и парням. «Парень ложился рядом с той, которая нравилась». «В кельях ночевали девчонки мальчишки – все ночевали вместе. Неужели домой пойдём в час ночи?» «Ребят начевывать выставляли. И спали с жинихами. Ну, ни радили – ни давали». Бытовал обычай что «губитель девичьей красоты» навсегда изгонялся из девичьего общества и лишался права жениться на невинной девушке. При этом для формирования мнения общины достаточно было слухов о том, что молодые люди «любились», а затем парень «бросил» девушку. Не менее сурово было общественное мнение и в отношении девушек: если было замечено на посиделках, что какая-либо их участница любит «бросаться от одного на другого», она приобретала репутацию «заблудящей» и теряла в глазах молодёжи всё своё обаяние». Подруги её сторонились, а парни над ней смеялись. Полюбить девушку с такой репутацией было «совестно перед товарищами», а жениться на ней – «стыд перед родителями, зазор перед миром». «Даже вдовец побрезгует такой девушкой», так как сочтёт, что она «и мать плохая будет, и хозяйка ненадёжная».

Девушки, потерявшие невинность, подвергались особым наказаниям, как, например, на свадьбе: парни ночью тайно мазали ворота родителей таких девушек дёгтем, отрезали им косы, публично избивали, изрезали в клочки платье и т.д. (Кирсановский уезд Тамбовской губернии). В Самарской губернии любовников застигнутых на месте преступления, заставляли обменяться одеждой, т.е. женщина надевала мужское платье, а мужчина – женское, и в этом наряде их водили по улицам города.

Посиделки издавна подвергались обличениям в безнравственности и преследованиям сначала со стороны духовенства, потом со стороны административных властей. Так, в 1719 г. Киевская духовная консистория предписала позаботиться о том, чтобы «попрестали… Богу и человеком ненавистные гулянья прозываемые вечерницы»; ослушникам угрожали отлучением от церкви. В книге о христианском житии прямо говорится о том, что «на посиделки к мирским человеком ходити… пагубно есть душам христиаснким и благочестивей вере повредно и укорительно и поносно всем христовым рабам по Святому Писанию зело противно».

А. В. Балов, знаток быта Ярославской губернии, писал по этому поводу: «Лет семь тому назад местной губернской администрации показались деревенские беседы и безнравственными, и беспорядочными. Такой взгляд был высказан в ряде циркуляров к уездным администраторам. Последние «постарались», и в результате явился ряд общинных приговоров об ограничении крестьянских бесед. Все такие приговоры остались только на бумаге и в настоящее время забыты совсем и окончательно». Рукопись А. В. Балова датирована 1900 годом, значит. В данном случае приговоры общин, принятые под нажимом начальства не смогли противостоять традиции: посиделки остались.

Юлия Яковлева. Журнал «Родноверие» №1(7) 2013