эвентрация сальника код по мкб 10

Тупая травма живота, открытые повреждения живота

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Диагностика

Непроникающие ранения живота характеризуются удовлетворительным состоянием пострадавшего.

Местные изменения проявляются припухлостью, напряжением мышц, болезненность в области раны.

Ранения, приводящие к образованию гематомы в предбрюшинной клетчатке, могут сопровождаться симптомами раздражения брюшины.

При непроникающем характере ранения не исключается возможность непосредственного повреждения забрюшинно расположенных органов.

Клиническая картина проникающих ранений живота определяется тем, какие органы (паренхиматозные или полые) повреждены.

Изолированное повреждение паренхиматозных органов возникает редко, чаще наблюдается сочетание повреждений полых и паренхиматозных органов.

Клиническая картина определяется преобладанием одного из двух синдромов: острой массивной кровопотери и перитонита.

*в чрезвычайной ситуации обследование пострадавшего проводится без снятия ранее наложенной повязки и одежды.

Лечение

Индикаторы эффективности оказания медицинской помощи: стабилизация состояния больного.

Информация

Источники и литература

Информация

Сотрудники кафедры скорой и неотложной медицинской помощи, внутренних болезней №2 Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова: к.м.н, доцент Воднев В.П.; к.м.н., доцент Дюсембаев Б.К.; к.м.н., доцент Ахметова Г.Д.; к.м.н., доцент Бедельбаева Г.Г.; Альмухамбетов М.К.; Ложкин А.А.; Маденов Н.Н.

Заведующий кафедрой неотложной медицины Алматинского государственного института усовершенствования врачей – к.м.н., доцент Рахимбаев Р.С.

Сотрудники кафедры неотложной медицины Алматинского государственного института усовершенствования врачей: к.м.н., доцент Силачев Ю.Я.; Волкова Н.В.; Хайрулин Р.З.; Седенко В.А.

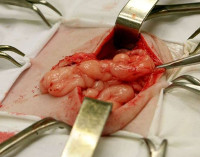

Эвентрация

Эвентрация — это выход внутренних органов через отсутствующий или поврежденный участок брюшной стенки. Проявляется видимым дефектом тканей, выпадением сквозь него абдоминальных органов, локальной и разлитой болезненностью брюшной полости, диспепсией, нарастающей интоксикацией. Диагностируется с помощью физикального осмотра, УЗИ внутренних органов, электроэнтерографии, торакальной рентгенографии. При неполной эвентрации возможно консервативное ведение с использованием плотного бандажа, в остальных случаях необходима реконструктивная пластика брюшной стенки.

МКБ-10

Общие сведения

Эвентрация — редкая хирургическая патология, при которой из-за образования сквозного дефекта брюшины, мышечного-апоневротического слоя, подкожной клетчатки, кожи брюшная полость разгерметизируется и внутренние органы выходят за ее пределы. Реже повреждение бывает непроникающим с выходом внутренностей под кожу.

Большинство эвентраций имеют травматическое происхождение, их распространенность особенно возрастает во время войны – по данным военных хирургов, заболевание выявляется у 14-23% пострадавших с ранениями живота. Расхождение швов на 10-20 сутки после лапаротомии отмечается у 0,5-3% пациентов. Распространенность эвентрации при экстренных абдоминальных операциях 10 раз выше. В 49% случаев в рану выходит большой сальник, в 29% — тонкая кишка.

Причины эвентрации

Выпадение абдоминальных органов имеет полиэтиологическое происхождение. Наиболее распространенной причиной эвентрации являются повреждения передней стенки живота — резаные, колото-резаные раны, ранения осколками при взрывах, разрывы под давлением массивных предметов, торакоабдоминальные травмы. Постлапаротомическому выпадению брюшных органов способствуют:

Крайне редко эвентрация является врожденной аномалией и вызывается действием различных дизонтогенетических факторов. Выпадение внутренних органов наблюдается у новорожденных с пороком в виде недоразвития передней брюшной стенки (гастрошизисом), внутриутробным разрывом амниотической оболочки эмбриональной грыжи пупочного канатика.

Патогенез

Механизм развития эвентрации определяется ее этиологией. При механических травмах нарушается целостность брюшной полости, диафрагмы, внутренности выходят в образовавшуюся рану. У некоторых пациентов стенки органов также повреждены. Патогенез послеоперационной эвентрации связан с несоответствием разрывной прочности раны воздействующим на нее нагрузкам. Созданный шов ослабляется при снижении регенераторной способности тканей за счет гнойных, гиперэргических, патологических невоспалительных процессов, недостаточности белка, фибрина, коллагена, других пластических материалов для заживления раны.

Провоцирующим фактором зачастую становится повышение абдоминального давления, которое растягивает края раны изнутри и способствует их прорезыванию шовным материалом. После расхождения раны в нее выпадают абдоминальные органы. Формирование врожденной эвентрации основано на недоразвитии отдельных элементов брюшной стенки: мускулатуры при гастрошизисе, всех слоев при грыже пупочного канатика. Независимо от патогенеза при контакте с окружающей средой внутренние органы обсеменяются инфекционными агентами, происходит дегидратация наружных оболочек, развивается воспалительный процесс.

Классификация

Систематизация форм эвентрации учитывает этиологию заболевания, локализацию, степень нарушения целостности брюшной стенки. По происхождению дефект бывает врожденным, травматическим, послеоперационным. При выходе внутренностей в окружающую среду эвентрация считается наружной, при эктопии в плевральную полость — внутренней. С учетом выраженности выпадения специалисты в сфере общей хирургии и гастроэнтерологии различают степени тяжести (этапы развития) постлапаратомической формы заболевания:

Симптомы эвентрации

При открытых травматических повреждениях выявляется дефект брюшной стенки, в который выходят внутренние органы. О возможной внутренней эвентрации свидетельствует резкая боль в грудной клетке, затруднение дыхания, выраженная одышка, кашель. У пациентов с травмами выражен болевой и геморрагический шок: отмечается спутанность сознания, бледность кожи, тахикардия, падение АД. При врожденной эвентрации в околопупочной области обнаруживается круглый или овальный дефект, через который выпадают вздутые, отечные, спаянные между собой петли кишечника. У новорожденного могут определяться другие аномалии развития.

Постлапаротомическая эвентрация развивается спустя 8-10 суток после оперативного вмешательства. При начинающемся выпадении органов пациенты жалуются на умеренные тупые боли в области шва. Отмечается асимметрия живота и локальная болезненность брюшной стенки. При прогрессировании болезни возникает фебрильная лихорадка, учащение пульса, резкое снижение артериального давления, повышенная потливость, ознобы. Для полной эвентрации характерно появление обильного геморрагического или гнойного раневого отделяемого, резкое ухудшение состояния больного, разлитые нестерпимые боли в животе, тошнота, рвота, метеоризм, задержка стула. В ране просматриваются внутренние органы.

Осложнения

При расхождении послеоперационных швов, открытых травмах всегда происходит вторичное инфицирование с формированием воспалительных инфильтратов, гнойников, перитонита, флегмоны брюшной полости. Возможно ущемление выпавших органов в ране. У иммунокомпрометированных пациентов с эвентрацией вследствие генерализации процесса может развиться сепсис. Выраженный эндотоксикоз приводит к нарушениям микроциркуляции вплоть до возникновения ДВС-синдрома. В 20-30% случаев заболевание завершается летальным исходом. Отдаленными последствиями выпадения брюшных органов являются образование больших вентральных грыж, трофические язвы рубца, спаечная болезнь, губовидные кишечные свищи.

Диагностика

Из-за наглядности патологических проявлений постановка диагноза всех форм эвентрации, кроме внутренней и подкожной, обычно не представляет затруднений. Диагностический поиск направлен на комплексное обследование органов брюшной полости для оценки выраженности патологических изменений. Наибольшей информативностью отличаются:

Дифференциальную диагностику эвентрации проводят с послеоперационным перитонитом, нагноением раны, кишечной непроходимостью, рецидивом абдоминальной грыжи, воспалительным инфильтратом послеоперационной раны. Кроме наблюдения хирурга пациенту рекомендованы консультации гастроэнтеролога, травматолога, инфекциониста, гематолога.

Лечение эвентрации

Врачебная тактика зависит от этиологии и степени тяжести выпадения. При травматической патологии рекомендовано ушивание раны с тщательной ревизией брюшной полости, антибактериальной и антисептической обработкой, резекцией выпавшего сальника и поврежденных участков кишечника. Пострадавшим с внутренней эвентрацией в неотложном порядке проводится тораколапаротомия с вправлением или резекцией пораженных брюшных органов, ушиванием диафрагмальной раны. Хирургическая коррекция врожденных форм заболевания осуществляется в течение 3-4 часов после рождения ребенка.

При неполной постлапаротомической эвентрации допустима консервативная терапия: больного переводят на постельный режим, регулируют функционирование кишечника, назначают антибиотики, инфузионную терапию. При I степени выпадения накладывают плотный бандаж, при II дополнительно санируют рану. Реконструктивную пластику при подкожной эвентрации производят через 2-3 месяца. Вторичные швы для устранения дефекта тканей при частичном выпадении органов накладывают на 6-8 день. При полной и истинной эвентрации вмешательство (устранение эвентрации) выполняют в экстренном порядке с учетом наличия или отсутствия гнойно-воспалительных процессов в послеоперационной ране и брюшной полости:

В послеоперационном периоде осуществляется уход за раной, для улучшения регенераторных процессов назначаются антибиотики, иммуностимуляторы, витаминотерапия. Проводится профилактика кишечной непроходимости и перитонита, дезинтоксикационная и противошоковая терапия с введением коллоидных и кристаллоидных растворов для коррекции метаболических нарушений.

Прогноз и профилактика

Исход эвентрации зависит от ее формы, своевременности диагностики и общего состояния пациента. Прогноз относительно неблагоприятный при 3-4 степени заболевания. При предупреждении травматического варианта болезни существенную роль играет снижение уровня криминогенной активности, соблюдение техники безопасности при выполнении работ в опасных условиях. Для профилактики послеоперационной эвентрации необходимо проводить грамотную премедикацию, соблюдать методику наложения швов на рану, назначать адекватную медикаментозную терапию для стимуляции репаративных процессов и укрепления иммунитета.

K20-K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. V. 2016

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)

K20-K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

Исключено: диaфрaгмaльнaя грыжа (K44.-)

(+) Следующие подкатегории предназначены для использования с категориями K25-K28:

.0 — острaя с кровотечением

.1 — острaя с прободением

.2 — острaя с кровотечением и прободением

.3 — острaя без кровотечения или прободения

.4 — хроническaя или неуточнённaя с кровотечением

.5 — хроническaя или неуточнённaя с прободением

.6 — хроническaя или неуточнённaя с кровотечением и прободением

.7 — хроническaя без кровотечения или прободения

.9 — не уточнённaя кaк острaя или хроническaя без кровотечения или прободения

Включено: Абсцесс пищеводa

Эзофaгит:

При необходимости идентифицировaть причину используют дополнительный код внешних причин (клaсс XX)

Исключено: эрозия пищеводa (K22.1),

рефлюкс-эзофaгит (K21.0)

эзофaгит с гaстроэзофaгеaльной рефлюксной болезнью (K21.0)

K21 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

K21.0 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с эзофагитом

K22 Другие болезни пищевода

Исключено: вaрикозное рaсширение вен пищеводa (I85.-)

K22.0 Ахалазия кардии

Исключено: врождённый кaрдиоспaзм (Q39.5)

K22.1 Язва пищевода

При необходимости идентифицировaть причину используют дополнительный код внешних причин (клaсс XX)

K22.2 Непроходимость пищевода

Компрессия пищеводa

Сужение пищеводa

Стеноз пищеводa

Стриктурa пищеводa

Исключено: врождённые стеноз и стриктура пищевода (Q39.3)

K22.3 Прободение пищевода

Исключено: трaвмaтическое прободение (торaкaльной чaсти) пищеводa (S27.8)

K22.4 Дискинезия пищевода

K22.5 Дивертикул пищевода

Исключено: врождённый дивертикул пищеводa (Q39.6)

K22.6 Гастроэзофагеальный разрывно-геморрагический синдром

Исключено: язва Барретта (K22.1)

K22.8 Другие уточнённые болезни пищевода

K22.9 Болезнь пищевода неуточнённая

K23.0* Туберкулезный эзофагит (А18.8 + )

K23.8* Поражения пищевода при других болезнях, классифицированных в других рубриках

K25 Язва желудка

См. (+) подкатегории в начале страницы

При необходимости идентифицировaть лекaрственное средство, вызвaвшее порaжение, используют дополнительный код внешних причин (клaсс XX)

острый геморрaгический эрозивный гастрит (K29.0)

пептическaя язва язва БДУ (K27)

При необходимости идентифицировaть лекaрственное средство, вызвaвшее порaжение, используют дополнительный код внешних причин (клaсс XX)

Исключено: пептическaя язва БДУ (K27)

K27 Пептическая язва неуточнённой локализации

См. (+) подкатегории в начале страницы

Включено: гaстродуоденaльнaя язва БДУ

пептическaя язва БДУ

Исключено: пептическaя язва новорождённого (P78.8)

K28 Гастроеюнальная язва

См. (+) подкатегории в начале страницы

Включено: пептическая язва или эрозия:

Исключено: первичнaя язва тонкой кишки (K63.3)

эозинофильный гастрит или гастроэнтерит (K52.8)

синдром Золлингера-Эллисона (E16.8)

Острый (эрозивный) гастрит с кровотечением

Исключено: эрозия (острaя) желудка (K25.-)

K29.2 Алкогольный гастрит

Атрофия слизистой оболочки желудка

Гипертрофический гигантский гастрит

Гранулематозный гастрит

Болезнь Менетрие

K29.7 Гастрит неуточнённый

K29.9 Гастродуоденит неуточнённый

Включено: нaрушения пищевaрения

K31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Включено: функционaльные рaсстройствa желудка

дивертикул двенaдцaтиперстной кишки (K57.0-K57.1)

желудочно-кишечное кровотечение (K92.0-K92.2)

Исключено: врождённый или детский пилоростеноз (Q40.0)

K31.2 Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка

желудок в виде песочных часов врождённый (Q40.2)

сужение желудка в виде песочных часов (K31.8)

K31.3 Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках

K31.4 Дивертикул желудка

Исключено: врождённый дивертикул желудка (Q40.2)

Сужение двенaдцaтиперстной кишки

Стеноз двенaдцaтиперстной кишки

Стриктура двенaдцaтиперстной кишки

Непроходимость двенaдцaтиперстной кишки хроническaя

Исключено: врождённый стеноз двенaдцaтиперстной кишки (Q41.0)

K31.6 Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки

Желудочно-ободочнокишечный свищ

Желудочно-тощекишечно-ободочнокишечный свищ

K31.7 Полип желудка и двенадцатиперстной кишки

K31.8 Другие уточнённые болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Ахлоргидрия

Гастроптоз

Сужение желудка в виде песочных часов

K31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточнённая

С15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения. V. 2016

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)

C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения

C15 Злокачественное новообразование пищевода

предлагаются две альтернативные субклассификации:

.0-.2 по анатомическому описанию

.3-.5 по третям органа

Эти отклонения от принципа, согласно которому рубрики должны быть взаимоисключающими, является преднамеренным, поскольку употребляются обе терминологические формы, однако выделенные анатомические области не являются сходными

Использовать дополнительный код (U85), если необходимо отметить резистентность, отсутствие реакции и изменение свойств опухоли при применении противоопухолевых препаратов.

C15.0 Шейного отдела пищевода

C15.1 Грудного отдела пищевода

C15.2 Абдоминального отдела пищевода

C15.3 Верхней трети пищевода

C15.4 Средней трети пищевода

C15.5 Нижней трети пищевода

C15.8 Поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C15.9 Злокачественное новообразование пищевода неуточненное

C16 Злокачественное новообразование желудка

C16.0 Кардии желудка

Кардиального отверстия

Кардиально-пищеводного соединения

Гастропищеводного соединения

Пищевода и желудка

C16.3 Преддверия привратника

Малой кривизны желудка, не классифицированное в подрубриках С16.1-С16.4

Большой кривизны желудка, не класифицированное в подрубриках С16.0-С16.4

C17 Злокачественное новообразование тоной кишки

C17.0 Двенадцатиперстной кишки

C17.2 Подвздошной кишки

Исключено: илеоцекального клапана (C18.0)

C17.3 Дивертикула Меккеля

C17.8 Тонкой кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C17.9 Тонкой кишки неуточненной локализации

C18 Злокачественное новообразование толстой кишки

C18.1 Червеобразного отростка

C18.2 Восходящей ободочной кишки

C18.3 Печёночного изгиба ободочной кишки

C18.4 Поперечной ободочной кишки

C18.5 Слезёночного изгиба ободочной кишки

C18.6 Нисходящей ободочной кишки

C18.7 Сигмовидной кишки

Исключено: ректосигмоидного соединения (С19)

C18.8 Поражение толстой кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C18.9 Толстой кишки неуточненной локализации

C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения

Включено:

Толстой и прямой кишки

Ректосигмоидного отдела (толстой кишки)

C20 Злокачественное новообразование прямой кишки

Включено: ампулы прямой кишки

C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала

C21.0 Злокачественное новообразование заднего прохода неуточненной локализации

Исключено:

C21.2 Злокачественное новообразование клоакогенной зоны

C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. Примечание 5 к описанию Класса II]

Аноректального соединения

Аноректальной области

Злокачественное новообразование прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик С20-С21.2

C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипечёночных желчных протоков

желчных путей БДУ (C24.9)

вторичное злокачественное новообразование печени (C78.7)

C22.3 Ангиосаркома печени

C22.4 Другие саркомы печени

C22.7 Другие уточненные раки печени

C22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное

C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря

C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей

Исключено: внутрипечёночного желчного протока (C22.1)

Желчного протока или прохода БДУ

Общего желчного протока

Пузырного протока

Печёночного протока

C24.1 Ампулы фатерова сосочка

C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. Примечание 5 к описанию Класса II]

Злокачественное новообразование, захватывающее внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки

Злокачественное новообразование желчных путей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик С22.0-С24.1

C24.9 Желчных путей неуточненное

C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы

C25.0 Головки поджелудочной железы

C25.1 Тела поджелудочной железы

C25.2 Хвоста поджелудочной железы

C25.3 Протока поджелудочной железы

C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы

C25.9 Поджелудочной железы неуточненное

C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения

Исключено: брюшины и забрюшинного пространства (C48.-)

C26.0 Кишечного тракта неуточненной части

фолликулярная лимфома (C82.-)

болезнь Ходжкина (C81.-)

периферическая NK/T-клеточная лимфома (C84.-)

нефолликулярная [диффузная неходжкинская] лимфома (C83.-)

неходжкинская лимфома, другого и неуточнённого типов (C85.-)

[см. Примечание 5 к описанию Класса II]

Злокачественное новообразование органов пищеварения, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик С15-С26.1

Исключено: кардиально-пищеводного соединения (C16.0)

C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы

Пищеварительного канала или тракта БДУ

Желудочно-кишечного тракта БДУ

Примечания. 1. Данная версия соответствует версии 2016 года ВОЗ (ICD-10 Version:2016), некоторые позиции которой могут отличаться от утверждённой Минздравом России версии МКБ-10.

2. БДУ — без дополнительных уточнений.

4. Звёздочкой помечены факультативные дополнительные коды, относящиеся к проявлению болезни в отдельном органе или области тела, представляющей собой самостоятельную клиническую проблему.

5. Класс II «Новообразования» содержит следующие блоки:

Опухоли средостения

Общая информация

Краткое описание

Протокол «Опухоли средостения»

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Доброкачественными считают только инкапсулированные тимомы без имплантатов или метастазов.

Диагностика

5. Электрокардиография.

6. Клинические анализы.

7. Фибробронхоскопия.

8. УЗИ надключичных, подмышечных лимфатических узлов.

9. УЗИ органов брюшной полости.

Дополнительные методы обследования больного с подозрением на опухоль средостения:

1. Эзофагоскопия.

2. Ультразвуковое исследование грудной клетки.

3. Ангиография.

4. Трансторакальная, транстрахеобронхиальная пункция.

5. Прескаленная биопсия лимфатических узлов.

6. Парастернальная пункционная биопсия.

7. Парастернальная медиастинотомия.

8. Диагностическая эндовидеоторакоскопия.

9. Диагностическая эндовидеомедиастиноскопия.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика: загрудиный зоб, доброкачественные опухоли и кисты средостения, целомическая киста перикарда, аневризма аорты и сердца, туберкулез внутригрудных лимфоузлов и т.д.

| Основное заболевание | Дифференциальный диагноз |

| Злокачественная опухоль средостения | Загрудиный зоб |

| Доброкачественные опухоли и кисты средостения | |

| Целомическая киста перикарда | |

| Аневризма аорты и сердца | |

| Туберкулез внутригрудных лимфоузлов | |

| Саркаидоз |

Лечение

| Вид операции | Показания |

| Радикальное удаление | Злокачественные опухоли без инвазии окружающих органов, не склонные к лимфогенному метастазированию (за исключением тимогенных) |

| Расширенное радикальное удаление | |

| Комбинированное радикальное удаление | Злокачественные опухоли с инвазией окружающих структур (за исключением опухолей, высокочувствительных к химиолучевой терапии) |

| Декомпрессия средостения | Опухоли, высокочувствительные к химиолучевой терапии, с инвазией окружающих структур; невозможность комбинированного радикального удаления злокачественной опухоли |

| Паллиативная операция | Удаление торакотомно-стернотомными доступами основной массы опухоли |

Хирургическое лечение больных с опухолями средостения остается одной из сложных проблем торакальной онкологии. Это обусловлено сходством клинических и рентгенологических признаков различных по гистогенезу первичных опухолей и симулирующих их образований грудной полости, трудностью морфологической верификации диагноза, что нередко ведет к ошибкам в диагностике и лечебной тактике. Только знание точного морфологического диагноза позволяет определить оптимальный вариант лечебной тактики.

После верификации диагноза в первую очередь следует оценить резектабельность опухоли. К абсолютным противопоказаниям к хирургическому лечению относятся:

— выраженный синдром сдавления верхней полой вены П-Ш степени (расширения вен шеи, лица, грудной стенки, цианоз, венозное давление свыше 200 мм. вод. ст.);

— метастазы в отдаленных органах, исключая надключичные и подмышечные лимфатические узлы;

— рентгенологический и эндоскопический выявляемое прорастание опухолью пищевода (необходимо оценить возможность его резекции);

— рентгенологические и эндоскопические симптомы прорастания трахеи и главных бронхов.

В случае отсутствия морфологической верификации диагноза и абсолютных противопоказаний к оперативному лечению начинают с хирургического этапа. Такая же тактика оправдана при злокачественных тимомах I-II стадии и неврогенных опухолях заднего средостения, имеющих четкие контуры. Больным с целомическими кистами перикарда показано хирургическое лечение. Бронхогенные и энтерогенные кисты склонны к кровотечению и нагноению, а возможность их малигнизации диктуют хирургический метод лечения.

Злокачественные опухоли в резектабельных стадиях, при установленном морфологическом диагнозе предпочтительнее лечить комбинированным методом (оперативное удаление опухоли в сочетании с лучевой терапией) при радиочувствительных формах поражения (эпителиальные и лимфоидные тимомы, ангиосаркома, рабдомиосаркома, липосаркома). После радикального удаления радиорезистентных опухолей (фибросаркомы, хондросаркомы, карциноиды, злокачественные шваномы, лейомиосаркомы) послеоперационное облучение не показано. Последовательность проведения лечебных мероприятий определяются индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Под радикальной операцией при злокачественных опухолях средостения следует подразумевать полное удаление опухоли вместе с оболочками и окружающей жировой клетчаткой, часто с резекцией структур и органов, в которые она прорастает (легкие, перикард, нервы, сосуды и др.). После паллиативных операций и пробных торакотомий и стернотомий показано облучение по радикальной программе даже при радиорезистентных опухолях, так как это единственный шанс помочь больным.

При нерезектабельных злокачественных опухолях средостения в зависимости от результатов облучения, проведенного по радикальной программе, и гистогенеза опухоли в последующем оценивают целесообразность общерезорбтивной химиотерапии. При злокачественной лимфоме с изолированным поражением средостения, установленной при срочном гистологическом исследовании, даже резектабельных формах лечебная тактика может быть двоякой: удаление опухоли либо завершение хирургического этапа биопсией. В обоих ситуациях назначают соответствующие варианты консервативного противоопухолевого лечения.

При относительно ограниченных формах лимфогранулематоза, злокачественных лимфомах, а также злокачественной тимоме, резектабельность которой сомнительна, лечение начинают с полихимиотерапии. Подобная тактика способствует купированию общих симптомов заболевания, уменьшению опухолевых масс, а в дальнейшем сокращению размеров полей облучения средостения и соответственно снижению вероятности развития осложнений со стороны жизненноважных органов. В случаях неполной резорбции новообразования возможно оперативное вмешательство, удаление «остаточной опухоли», гистологическое исследование которой определяет дальнейшую тактику.

Существует понятие «ургентная лучевая или химиотерапия». Чаще всего к ней прибегают именно при злокачественных опухолях средостения, осложненных синдромом сдавления верхней полой вены. У таких больных в виде исключения допускается начать лечение без морфологической верификации диагноза, если из-за тяжелого состояния пациента нельзя применить инвазивные методы диагностики.

Решение о начале противоопухолевого лечения без морфологического подтверждения диагноза может принять только консилиум с участием хирурга, лучевого терапевта, химиотерапевта и рентгенолога с соответствующим оформлением этого решения в истории болезни. По мере улучшения состояния больного, возобновляют попытки верификации диагноза.