флотирующий тромб код мкб

Что такое тромбоз глубоких вен? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бредихина Романа Александровича, сосудистого хирурга со стажем в 23 года.

Определение болезни. Причины заболевания

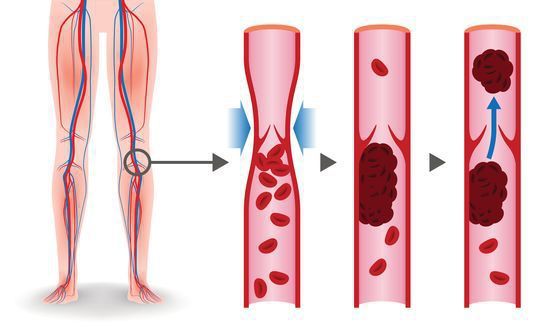

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — патологическое состояние, характеризующееся образованием тромбов в глубоких венах. К последним относят крупные вены, анатомически расположенные под глубокой фасцией.

Симптомы тромбоза глубоких вен

Основным диагностическим критерием тромбоза глубоких вен в большинстве случаев является отёк нижней конечности, выраженность которого зависит от уровня поражения. В случае илеофеморального тромбоза (образования тромбов в глубоких венах на уровне бедра и тазовой области) отмечается отёчность всей нижней конечности до уровня бедра, возможно с односторонним отёком половых органов и значимым болевым синдромом.

Конечность меняет окраску от белого до синюшного цвета. Происходит снижение двигательной активности ввиду выраженного отёка и болевого синдрома.

Наиболее тяжёлая форма венозного тромбоза, когда блокированы не только основные, но и вспомогательные пути оттока, называется «синей флегмазией». Конечность при этом становится мертвенно-синего окраса, деревянной плотности, появляется отёчность, движения и чувствительность конечности снижены или отсутствуют. При этой форме, если не устранить венозную обструкцию (непроходимость), заболевание заканчивается ампутаций или смертью.

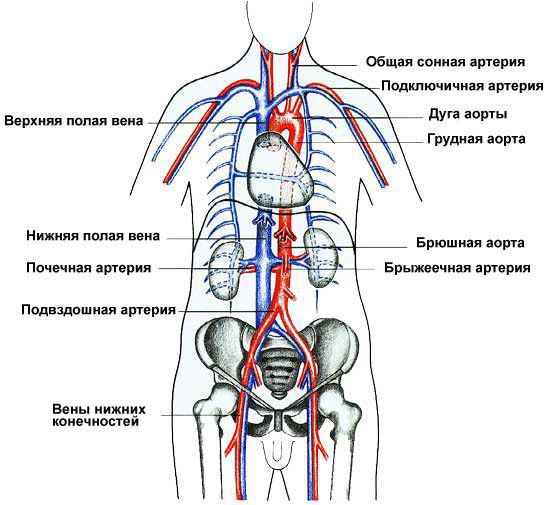

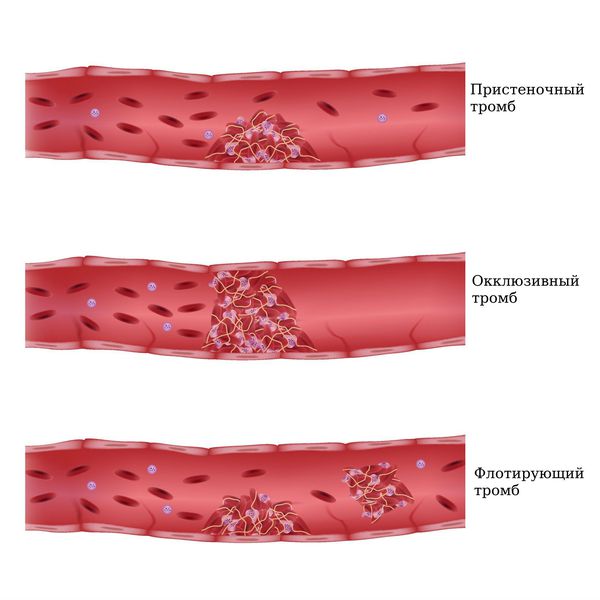

Симптомы тромбоза нижней полой вены: отёк и цианоз (синюшность) нижней половины туловища, обеих нижних конечностей, половых органов. Клиника выражена при полной закупорке соответствующего сегмента вены. В случаях флотирующих (плавающих) или пристеночных тромбов клинические симптомы могут соответствовать поражению бедренных или подвздошных вен.

Патогенез тромбоза глубоких вен

Классификация и стадии развития тромбоза глубоких вен

Тромбозы глубоких вен возникают в двух основных крупных венозных системах человеческого организма.

Классификация тромбоза глубоких вен по локализации:

По степени фиксации проксимальной части тромба к венозной стенке:

По этиологическому фактору:

По клиническому течению:

Несмотря на большое количество предлагаемых классификаций ТГВ в настоящее время нет единой, которая являлась бы универсальной и была бы удобна для практического применения.

Осложнения тромбоза глубоких вен

Использование тромболитиков (препаратов, растворяющих тромбы) непосредственно не одобрено ни для одной из категорий, так как многие препараты этой группы разрушают не только фибрин, но и другие вещества крови, придающие ей определённые свойства. Однако использование тромболитиков предлагается для пациентов с массивной формой тромбоэмболии и может быть рассмотрено для пациентов с субмассивной формой тромбоэмболии с целью купирования острого состояния.

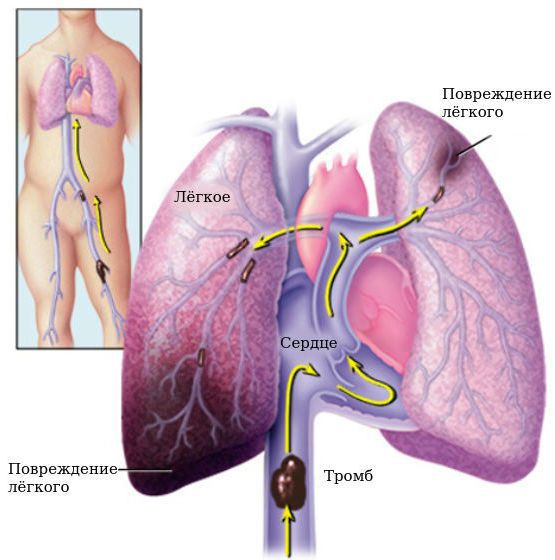

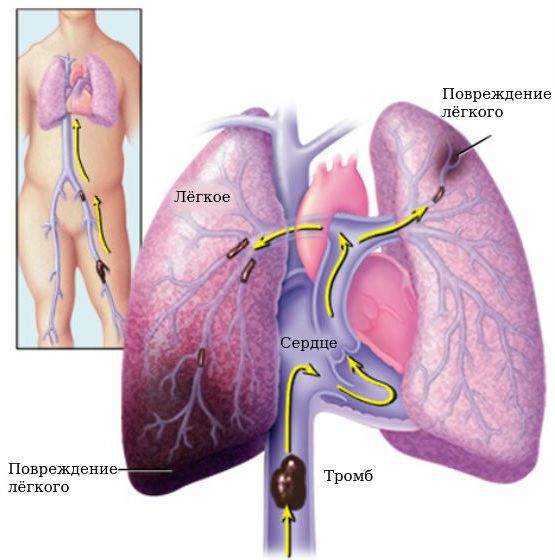

По клиническим проявлениям выделяют три варианта ТЭЛА. Каждая форма представляет опасность для здоровья.

1. Инфаркт-пневмония (тромбоэмболия распространяется по мелким ветвям лёгочной артерии) — начинает свое проявление остро возникшей одышкой, которая усиливается, когда пациент переходит в вертикальное положение. Другие признаки: кровохарканье, тахикардия, периферические боли в грудной клетке (в месте поражения лёгкого) в результате поражения плевры.

2. Острое легочное сердце (соответствует ТЭЛА крупных ветвей лёгочной артерии) — начинается с внезапной одышки, кардиогенного шока или пониженного артериального давления, может появиться загрудинная стенокардитическая боль.

Диагностика тромбоза глубоких вен

Существуют клинические симптомы ТГВ, выявляемые при обследовании больного.

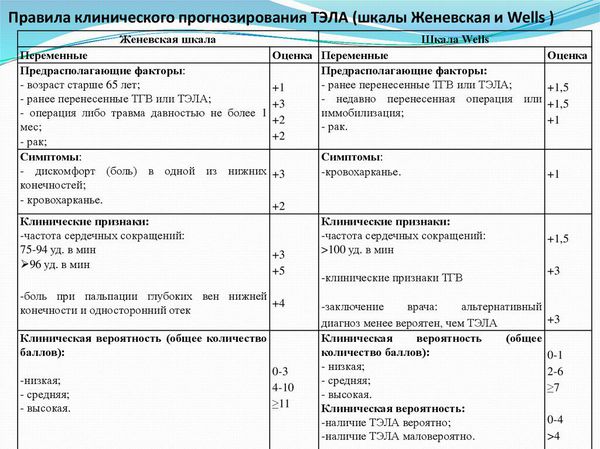

Распознавание симптомов имеет решающее значение для ранней диагностики ТГВ и ТЭЛА. Сначала необходимо оценить риск возникновения тромбоэмболии. Для этого разработано несколько систем, например шкала Уэллса или Женевы. Они представляют собой список признаков, каждому из которых соответствует определённое количество баллов. Например, по шкале Уэллса утверждению «Ранее перенесённые ТЭЛА или тромбозы глубоких вен» соответствует 1,5 балла и т. д. При значении показателя менее двух баллов вероятность ТЭЛА считается низкой, а при значении более шести баллов — высокой. При низкой, умеренной и высокой вероятности ТЭЛА по данным шкалы Уэллса частота указанного заболевания составляет около 6, 23 и 49 % соответственно.

Женевская шкала также оценивает тромбоэмболию по нескольким параметрам, среди которых возраст, пульс, кровохарканье и др.

Если по итогам клинической оценки видно, что риск лёгочной эмболии низкий, возможно применение дополнительной системы подсчета: системы критериев исключения тромбоэмболии лёгочной артерии (PERC). PERC можно быстро рассчитать без инвазивного тестирования. С помощью этой системы возможно определить, является ли вероятность лёгочной эмболии настолько низкой, что проводить дальнейшее тестирование нет необходимости. Если PERC исключает тромбоэмболию, вероятность её развития очень низкая.

Положительный результат по критериям PERC сопровождается анализом D-димера (маркера тромбообразования). Нормальный D-димер делает тромбоэмболию очень маловероятной, несмотря на высокую вероятность предварительного тестирования.

При умеренном риске развития тромбоэмболии следует применять высокочувствительный D-димер, а в случае отклонения от нормы врач должен провести КТ-ангиографию.

Лечение тромбоза глубоких вен

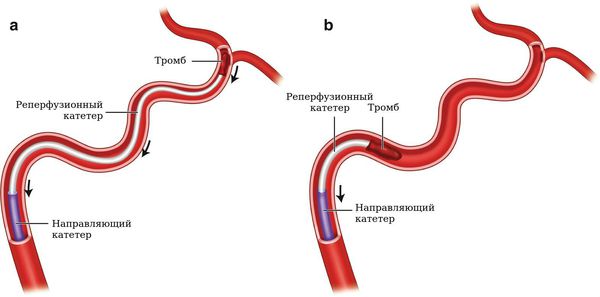

Антикоагулянтная терапия продолжает оставаться основой терапии тромбоза НПВ. Она проводится с целью предотвращения дальнейшего формирования и роста сгустка и облегчения естественных механизмов лизиса (растворения) сгустка. Множественная дополнительная терапия в остром процессе может быть эффективной в правильных клинических условиях, включая системную фибринолитическую терапию, катетер-направленный тромболизис, фармакомеханическую тромбэктомию, аспирационную тромбэктомию, хирургическую тромбэктомию и стентирование.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при уже обнаруженных ТГВ и ТЭЛА зависят от выраженности процесса и общего состояния организма. Илеофеморальный тромбоз приводит к развитию посттромботической болезни, сопровождающейся развитием хронического отёка конечности и гиперпигментации. Однако при раннем выявлении тромбоза и проведении адекватной терапии клиническая симптоматика может быть минимальной.

Прогноз ТЭЛА напрямую зависит от степени её выраженности. Прогноз массивной ТЭЛА неблагоприятный и определяется врачом-реаниматологом, в остальных случаях относительно благоприятный.

Надлежащее использование профилактики ТГВ у стационарных больных важно для снижения риска посттромботических осложнений, а также фатальной и нефатальной эмболии лёгочной артерии.

Методы профилактики ТГВ включают общие меры:

Что такое тромбоз вены (флеботромбоз)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Арясова Владимира Владимировича, флеболога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Существует три основных причины развития тромбоза вен (так называемая «триада Вирхова») [12] [11] :

Провоцирующие факторы для развития венозного тромбоза [12] :

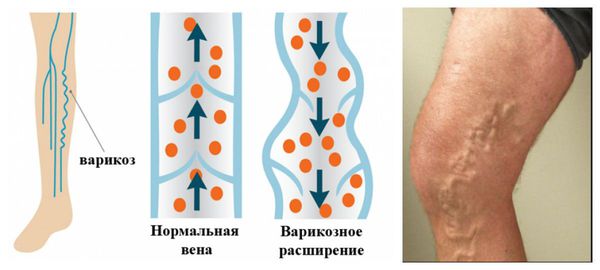

Если у человека имеется варикозная болезнь нижних конечностей, достаточно небольшого пускового механизма («триггера») — сгущение крови, инфекции различной природы, стрессовые факторы и физическая нагрузка, травмы, хирургические вмешательства — чтобы в венозной системе образовался тромб. При варикозе нижних конечностей расширяется диаметр вен ввиду клапанной недостаточности, что приводит к замедлению тока течения крови. Из-за того, что венозная стенка становится извитой, ток течения крови меняется с ламинарного (плавного) на турбулентный (вихревой). Изменение скорости кровотока является одной из причин формирования тромбов.

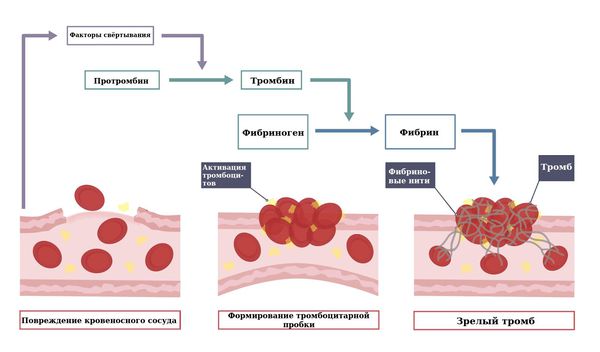

Все вышеперечисленные факторы нарушают баланс системы гемостаза, которая с одной стороны поддерживает кровь в жидком состоянии, а с другой — образует тромбы в местах повреждения кровеносных сосудов, чтобы остановить кровотечение, а затем растворяет тромбы, которые выполнили свою функцию. Тромбоз является результатом нарушения в этой системе.

Симптомы тромбоза вены

Клинические признаки тромбоза поверхностных вен:

Клинические признаки тромбоза глубоких вен:

Патогенез тромбоза вены

Несмотря на боязнь пациентов такого явления, как тромбоз, стоит понимать, что это физиологический процесс, особый защитный ответ тканей организма на какое-либо воздействие. Ведь без формирования кровяного сгустка невозможно было бы остановить даже самое незначительное кровотечение, а также добиться заживления ран.

В организме каждого человека сосуществуют системы свёртывания крови, которые вызывают тромбоз, и системы противосвёртывания крови, которые препятствуют формированию сгустка. В норме между ними соблюдается баланс. Однако избыточная работа свёртывающей системы, либо недостаточная производительность противосвёртывающей системы, приводят к нарушению равновесия и образованию тромбов.

Чтобы понять механизм формирования сгустков, необходимо разобраться, как устроена кровеносная система человека. Как и у всех теплокровных животных, она делится на два отдела — артериальный и венозный. Задача артерий — доставить оксигенированную кровь (насыщенную кислородом) в органы и ткани. Цель венозного отдела — собрать кровь от органов и тканей и доставить её к сердцу. Движение крови по артериям и венам происходит из-за разности давления между артериальной и венозной системами. В результате сокращения сердечной мышцы в артериях возникает положительное давление, а благодаря присасывающему действию правых отделов сердца в венозной системе в норме создаётся отрицательное давление. Также движению крови по венам способствует сокращение скелетной мускулатуры и диафрагмы во время акта дыхания.

Это запускает процесс свёртывании крови, который состоит из трёх этапов.

Классификация и стадии развития тромбоза вены

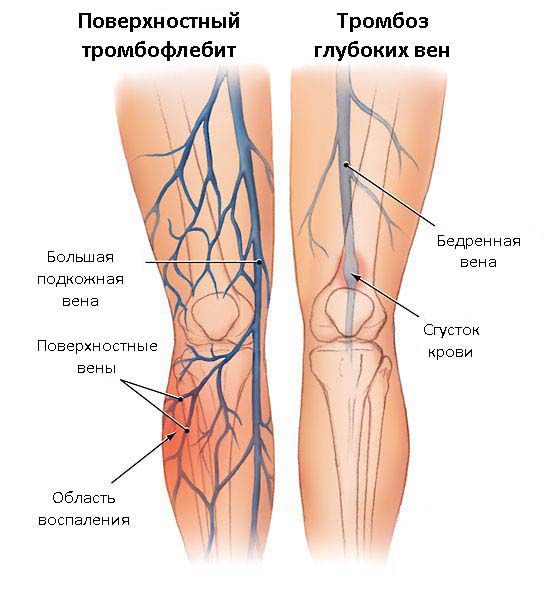

Как уже было отмечено, тромбозы могут развиваться в системе поверхностных вен и в глубокой венозной системе.

Тромбоз поверхностных вен может локализоваться как в нижних, так и в верхних конечностях.

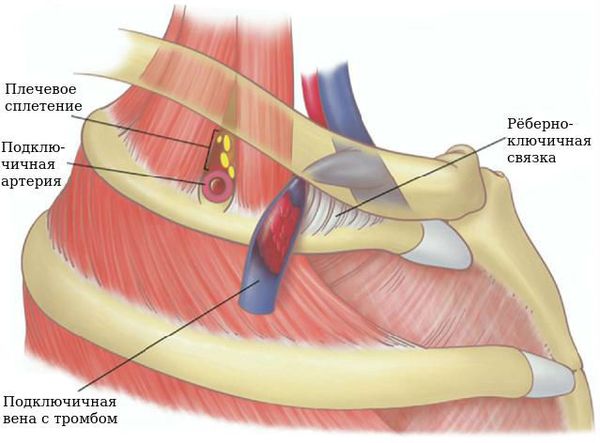

Тромбоз глубоких вен:

Осложнения тромбоза вены

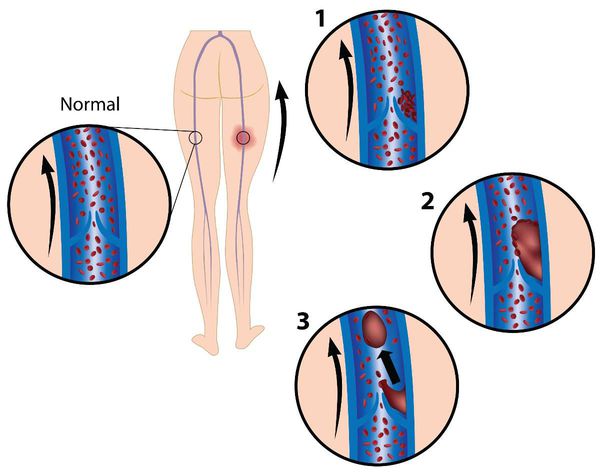

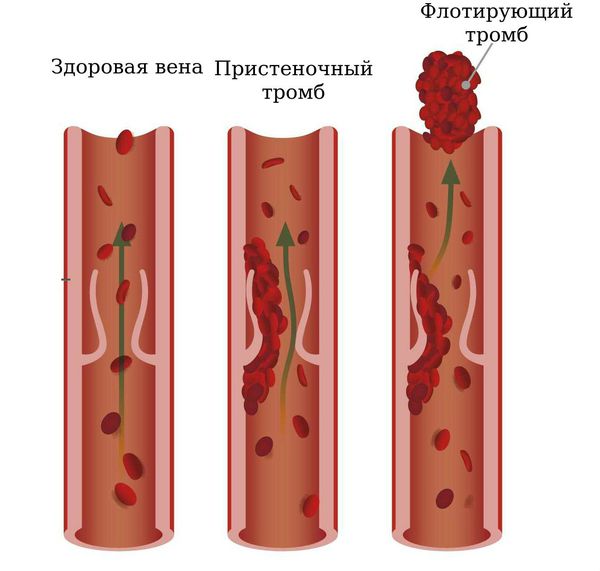

Особую опасность представляют не полностью прикреплённые и свободно расположенные в просвете сосуда сгустки. Они носят название флотирующие тромбы. Именно флотирующие тромбы чаще всего «отрываются» и мигрируют с током крови к сердцу.

Диагностика тромбоза вены

Кроме того, при необходимости пациенту могут быть выполнены:

Лечение тромбоза вены

Тактика лечения тромбозов поверхностных и глубоких вен отличаются друг от друга.

Поверхностные тромбофлебиты чаще всего лечатся амбулаторно под наблюдением врача-хирурга или сердечно-сосудистого хирурга. Обычно назначается антиагрегантная терапия, препятствующая тромбообразованию (препараты ацетилсалициловой кислоты и др.), нестероидные противовоспалительные средства (при выраженном болевом синдроме).

Особое значение имеет местное лечение. Наиболее популярны мази и гели на гепариновой основе, также используются полуспиртовые компрессы. Гепарин оказывает местное антикоагулянтное противовоспалительное действие, а также улучшает микроциркуляцию. Механизм действия полуспиртовых компрессов основан на противоотёчном действии спирта и его антисептических свойствах. Важную роль в благоприятном исходе лечения поверхностных тромбозов вен нижних конечностей играет компрессионный трикотаж. Благодаря умеренной эластической компрессии создаётся каркас вокруг конечности, который стабилизирует венозные стенки, предотвращая повышенное растяжение. Кроме того, снижается риск отрыва тромба и миграции его в сердце и лёгкие, так как он становится фиксированным к стенке сосуда.

Современные антикоагулянты делятся на две группы: прямые и непрямые. К прямым относят гепарин и его низкомолекулярные аналоги. Прямые антикоагулянты назначают в остром периоде тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Продолжительность применения около двух недель в зависимости от конкретной клинической ситуации и общего состояния пациента.

Непрямые антикоагулянты действуют опосредованно и применяются в течение длительного периода времени (4 месяца и более). Механизм действия непрямых антикоагулянтов состоит в блокировании синтеза факторов свёртывания крови в печени, а также ряда биохимических реакций. Эта группа препаратов совершенно безопасна. Ряд пациентов с сердечно-сосудистой патологией их принимает пожизненно. Однако приём некоторых препаратов обязательно сопровождается лабораторным контролем показателей свёртывающей системы крови ( международное нормализованное отношение — МНО, п ротромбиновый индекс — ПТИ, фибриноген и др.).

Современная медицина и фармакология имеет в своём арсенале такие препараты, которые и не требуют лабораторного контроля. Их дозировка рассчитывается на килограмм массы тела пациента. Важно! Приём антикоагулянтов производится под обязательным контролем лечащего врача.

Главным риском антикоагулятной терапии являются желудочно-кишечные кровотечения. Пациенты должны следить за состоянием желудочно-кишечного тракта: проводить своевременную лекарственную терапию язвенной болезни желудка и хронического гастрита, а также при необходимости проходить фиброгастроскопию (только по назначению врача).

При появлении признаков желудочно-кишечных кровотечений (чёрный стул, рвота «кофейной гущей») необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в хирургический стационар.

Несмотря на то, что ряд тромбозов глубоких вен в зависимости от локализации сгустков возможно лечить амбулаторно, в обязательном порядке госпитализируются группы пациентов, имеющие:

Хирургическое лечение венозного тромбоза зависит от места расположения тромба.

При тромбофлебите поверхностных подкожных вен выше коленного сустава необходимо ставить вопрос о проведении операции Троянова — перевязки большой подкожной вены для предотвращения распространения тромба в систему глубоких вен.

При тромбозах глубоких вен хирургические подходы могут быть следующими:

Реабилитация пациентов, перенёсших венозный тромбоз, всегда комплексная. Она направлена на профилактику рецидива заболевания и включает:

Прогноз. Профилактика

Прогноз при тромбозе глубоких вен, а также флеботромбозе подколенной вены и вен голени благоприятный, если не произошло отрыва тромба. Если тромб оторвался, вероятность летального исхода от тромбоэмболии высока. Прогноз при флеботромбозе в нижней полой вене неблагоприятен.

Профилактика венозного тромбоза делится на два основных вида: первичная профилактика заболевания и вторичная профилактика — после ранее возникшего тромбоза.

Первичной профилактике венозного тромбоза необходимо уделять особое внимание. С повышением возраста человека количество воды в организме постепенно снижается. Это приводит к сгущению крови, что может способствовать появлению кровяных сгустков. Поэтому достаточное потребление жидкости, в первую очередь чистой питьевой воды, является одним из основных моментов первичной профилактики у лиц старше трудоспособного возраста.

Отказ от курения является краеугольным камнем в предотвращении ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тромбоза вен. То же самое касается алкоголя. Его вредные продукты распада также приводят к дефектам в стенке сосуда и формированию сгустка.

В случае длительных авиаперелётов или путешествий в автомобиле желательно один раз в час выполнять гимнастику. Малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности способствуют появлению тромбов в венах нижних конечностей.

Но самое важное, о чём должны помнить пациенты — при первых признаках недомогания необходимо обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением. Последствия могут быть непредсказуемыми.

Несмотря на то, что в большинстве стран мира предприняты различные меры по широкому информированию населения о причинах возникновения, рисках и мерах профилактики венозных тромбозов, эта проблема остается крайне актуальной по сей день.

Тромбозы и тромбофлебиты вен нижних конечностей: этиология, диагностика и лечение

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Венозный тромбоз – острое заболевание, вызванное свертыванием крови в просвете вены, что приводит к нарушению ее проходимости. Следует различать понятия «тромбофлебит» и «флеботромбоз». Флебитом называется воспаление стенки вены вследствие общей или местной инфекции. Флеботромбоз развивается за счет изменения коагуляционных свойств крови, повреждении сосудистой стенки, замедления тока крови и т.д. [1].

Острые тромбозы глубоких вен и тромбофлебиты поверхностных вен нижних конечностей являются распространенными заболеваниями и встречаются у 10–20% населения, осложняя в 30–55% случаев течение варикозной болезни [2]. В подавляющем большинстве случаев тромбофлебиты локализуются в поверхностных венах. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей развивается в 5–10% случаев [3]. Крайне опасная для жизни ситуация возникает при флотирующем тромбе в связи с развитием тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Флотирующая верхушка тромба имеет высокую подвижность и расположена в интенсивном потоке крови, что препятствует ее адгезии к стенкам вены. Отрыв венозного тромба может вести к массивной тромбоэмболии (немедленная смерть), субмассивной ТЭЛА (выраженная гипертензия в малом круге кровообращения со значениями давления в легочной артерии 40 мм рт.ст. и выше) или тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии с клиникой дыхательной недостаточности и так называемой инфаркт–пневмонии [4]. Флотирующие тромбы встречаются примерно в 10% всех острых венозных тромбозов. Тромбоэмболия легочной артерии в 6,2% случаев приводит к летальному исходу [5].

Не менее важное значение имеют другие последствия тромбоза вен нижних конечностей, который через 3 года в 35–70% приводит к инвалидности, обусловленной хронической венозной недостаточностью на фоне посттромбофлебитического синдрома [6].

Венозные тромбозы полиэтиологичны. В патогенезе тромбообразования имеют значение нарушения структуры венозной стенки, замедление скорости кровотока, повышение коагуляционных свойств крови (триада Вирхова) и изменение величины электростатического потенциала между кровью и внутренней стенкой (Z потенциал) [1].

По этиологии выделяют венозные тромбозы:

• застойные (при варикозной болезни вен нижних конечностей, вследствие экстравенозной компрессии вен и интравенозного препятствия току крови);

• воспалительные (постинфекционные, посттравматические, постинъекционные, иммунно–аллергические);

• при нарушении системы гемостаза (при онкологических заболеваниях, болезнях обмена веществ, патологии печени).

По локализации:

• тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей (основного ствола большой, малой подкожных вен, притоков подкожных вен и их сочетания);

• тромбоз глубоких вен нижних конечностей (берцово–подколенный сегмент, бедренный сегмент, подвздошный сегмент и их сочетания).

По связи тромба со стенкой вены возможны варианты:

• окклюзивный тромбоз,

• пристеночный тромбоз,

• флотирующий,

• смешанный.

Клиническая картина тромбоза и тромбофлебита вен нижних конечностей

Острый тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей чаще развивается в большой, нежели в малой, подкожной вене и ее притоках и является, как правило, осложнением варикозного расширения вен. Для него типична выраженность местных воспалительных изменений в области пораженных подкожных вен, поэтому диагностика его проста и доступна. Спонтанный тромбофлебит без расширения вен нередко является следствием гинекологической патологии или первым симптомом злокачественного новообразования органов желудочно–кишечного тракта, предстательной железы, почек и легких. Первым проявлением заболевания служит боль в тромбированном участке вены. По ходу уплотненной вены появляется гиперемия кожи, инфильтрация окружающих тканей, развивается картина перифлебита. Пальпация тромбированного участка вены болезненна. Возможно ухудшение общего самочувствия, проявляющееся симптомами общевоспалительной реакции – слабость, недомогание, озноб, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, а в тяжелых случаях до 38–39°С. Регионарные лимфатические узлы обычно не увеличены.

Наиболее характерным клиническим признаком острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей является внезапно возникающая боль, усиливающаяся при физическом напряжении (ходьбе, стоянии). Затем возникает отек тканей, сопровождающийся чувством распирания и тяжести в конечности, повышением температуры тела. Кожные покровы дистальнее места тромбоза обычно цианотичны, блестящие. Температура пораженной конечности выше на 1,5–2°С по сравнению со здоровой. Пульсация периферических артерий не нарушена, ослаблена или отсутствует. На 2–3–й день от начала тромбоза появляется сеть расширенных поверхностных вен.

Тромбоз глубоких вен при вовлечении в процесс только вен икроножных мышц или 1–2 глубоких магистральных вен сопровождается стертой клинической картиной. Единственным признаком тромбоза в таких случаях служат боль в икроножных мышцах и незначительный отек в области лодыжки.

Клинические проявления тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей и тромбоза глубоких вен не всегда специфичны. У 30% больных с поверхностным тромбофлебитом истинная распространенность тромбоза на 15–20 см превышает клинически определяемые признаки тромбофлебита. Скорость нарастания тромба зависит от многих факторов и в некоторых случаях она может достигать 20 см в сутки. Момент перехода тромбоза на глубокие вены протекает скрытно и далеко не всегда определяется клинически [7].

Поэтому, помимо данных общеклинического обследования, наличие тромбоза вен нижних конечностей подтверждается на основании специальных методов диагностики.

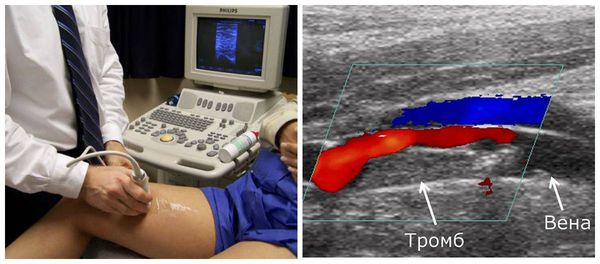

Методы диагностики тромбозов глубоких и тромбофлебитов поверхностных вен нижних конечностей

Существует множество методов обследования венозной системы нижних конечностей: ультразвуковая допплерография, дуплексное сканирование, флебография, КТ–флебография, фотоплетизмография, флебосцинтиография, флебоманометрия. Однако среди всех инструментальных методов диагностики максимальной информативностью обладает ультразвуковое ангиосканирование с цветным картированием кровотока [8]. На сегодняшний день метод является «золотым» стандартом диагностики патологии вен. Метод неинвазивен, позволяет адекватно оценить состояние вены и окружающих ее тканей, определить локализацию тромба, его протяженность и характер тромбоза (флотирующий, неокклюзивный пристеночный, окклюзивный), что крайне важно для определения дальнейшей лечебной тактики (рис. 1).

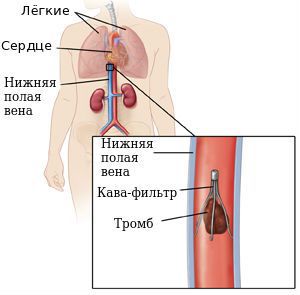

В тех случаях, когда ультразвуковые методы недоступны либо малоинформативны (тромбоз илеокавального сегмента, особенно у тучных больных и у беременных), применяют рентгенконтрастные методы. В нашей стране наибольшее распространение получила ретроградная илиокаваграфия. Подключичным или яремным доступом диагностический катетер проводится в нижнюю полую и подвздошные вены. Вводится контрастное вещество и выполняется ангиография. При необходимости из этого же доступа можно выполнить имплантацию кава–фильтра. В последние годы начали применяться малоинвазивные рентгенконтрастные методики – спиральная компьютерная томоангиография с 3D–реконструкцией и магнитно–резонансная томоангиография.

Из лабораторных исследований заподозрить венозный тромбоз позволяет обнаружение критических концентраций продуктов деградации фибрина (D–димер, РФМК – растворимые фибрин–мономерные комплексы). Однако исследование не специфично, поскольку РФМК и D–димер повышаются и при ряде других заболеваний и состояний – системные болезни соединительной ткани, инфекционные процессы, беременность и т.д.

Лечение больных с тромбофлебитами и тромбозами вен нижних конечностей

Лечение больных с тромбофлебитами и тромбозами вен нижних конечностей должно быть комплексным, включать консервативные и хирургические методы.

С ноября 2008 г. по октябрь 2009 г. в ГКБ №15 им. О.М. Филатова на стационарном лечении находились 618 пациентов с острой патологией вен нижних конечностей. Из них мужчин – 43,4% (n=265), женщин – 66,6% (n=353), Средний возраст составил 46,2 лет. Восходящий тромбофлебит большой подкожной вены отмечался у 79,7% (n=493), тромбоз глубоких вен нижних конечностей – у 20,3% (n=125) пациентов.

Всем пациентам проводилась консервативная терапия, направленная на улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови, угнетение адгезивно–агрегационной функции тромбоцитов, коррекцию венозного кровотока, оказание противовоспалительного и десенсибилизирующего действия. Основными задачами консервативного лечения является профилактика продолженного тромбообразования, фиксация тромба к стенкам сосуда, ликвидация воспалительного процесса, а также воздействие на микроциркуляцию и тканевой обмен. Важным условием лечения является обеспечение конечности функционального покоя и профилактика тромбоэмболических осложнений. С этой целью больным в раннем периоде заболевания назначается постельный режим с возвышенным положением нижней конечности. При тромбозе глубоких вен голени длительность постельного режима составляет 3–4 суток, при подвздошно–бедренном тромбозе – 10–12 суток.

Однако основной является антикоагулянтная терапия при строгим лабораторном контроле показателей системы гемостаза. В начале заболевания применяются прямые антикоагулянты (гепарин или гепарин низкомолекулярной массы – фраксипарин). Чаще всего применяется следующая схема гепаринотерапии: 10 тыс. ЕД гепарина внутривенно и по 5 тыс. ЕД внутримышечно каждые 4 ч в первые сут, на вторые сут – по 5 тыс. ЕД каждые 4 ч, в дальнейшем по 5 тыс. ЕД гепарина каждые 6 ч. К окончанию первой недели лечения пациент переводится на непрямые антикоагулянты (блокаторы синтеза витамин К–зависимых факторов свертывания крови): за 2 дня до отмены гепаринотерапии пациентам назначаются непрямые антикоагулянты, а суточная доза гепарина снижается в 1,5–2 раза за счет уменьшения разовой дозы. Эффективность гепаринотерапии контролируется такими показателями, как время кровотечения, время свертывания и активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), антикоагулянтной терапии непрямыми антикоагулянтами – протромбиновый индекс (ПТИ), международное нормализованное отношение (МНО).

Для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови, все пациенты получали внутривенное введение пентоксифиллина (оригинальный препарат Трентал® компании Санофи–Авентис) 600 мг/сут., который является производным метилксантина. В настоящее время препарат является одним из наиболее часто и успешно используемых препаратов в ангиологической практике, включен в стандарты лечения больных с венозной и артериальной патологией. В результате применения пентоксифиллина отмечают улучшение микроциркуляции и снабжения тканей киcлородом. Механизм действия пентоксифиллина связывают с угнетением фосфодиэстеразы и накоплением цАМФ в клетках гладкой мускулатуры сосудов, в форменных элементах крови. Пентоксифиллин тормозит агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, повышает их гибкость, снижает повышенную концентрацию фибриногена в плазме и усиливает фибринолиз, что уменьшает вязкость крови и улучшает ее реологические свойства. Кроме того, пентоксифиллин оказывает cлабое миотропное сосудорасширяющее действие, несколько уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление и обладает положительным инотропным эффектом. Также установлено, что препарат подавляет цитокин–опосредованную активацию нейтрофилов и адгезию лейкоцитов к эндотелию, снижает выделение свободных радикалов кислорода [9].

Оперативное лечение необходимо при возникновении риска развития тромбоэмболии легочной артерии.

При остром тромбофлебите поверхностных вен показания к хирургическому лечению возникают при росте тромба по большой подкожной вене выше уровня средней трети бедра. Классическим вариантом оперативного пособия является операция Троянова–Тренделленбурга или ее модификация – кроссэктомия. Операция Троянова–Тренделленбурга заключается в приустьевой перевязке большой подкожной вены и пересечении ее ствола в пределах раны, что предотвращает распространение тромботического процесса на бедренную вену. Кроссэктомия отличается тем, что дополнительно выделяются и перевязываются все приустьевые притоки большой подкожной вены, в результате чего устраняется возможность рефлюкса через сафено–феморальное соустье. Оперативное лечение в виде кроссэктомии выполнено 85,4% (n=421) пациентов. Операция Троянова–Тренделленбурга не выполнялась. У 7,4% (n=31) больных во время операции необходимо было выполнение тромбэктомии из общей бедренной вены при наличии УЗИ–признаков пролабирования головки тромба через сафено–феморальное соустье. Летальных исходов у этих пациентов не отмечалось.

Показанием к хирургическому лечению пациентов с острыми тромбозами глубоких вен нижних конечностей является наличие признаков флотации головки тромба, выявленное при ультразвуковом исследовании. Флотирующий характер тромбоза верифицирован у 29,6% (n=37) больных. Выбор операции зависит от уровня проксимальной границы тромба. Поражение глубоких вен голеней наблюдалось у 14,4% (n=18), вен подколенно–бедренного сегмента – у 56,8% (n=71), подвздошных вен – у 23,2% (n=29), нижней полой вены – у 5,6% (n=7) пациентов. Оперативное лечение выполнено 48,6% (n=18) пациентов. Перевязка бедренной вены выполнена 30% (n=6) пациентов при выявлении флотирующего тромба в подколенной вене. У 44,4% (n=8) больных произведена эмболэктомия из общей бедренной и перевязка бедренной при верификации наличия флотирующего тромба в общей бедренной вене. Кава–фильтр в нижнюю полую вену установлен 25,6% (n=4) пациентов с флотирующим тромбозом подвздошных вен или нижней полой вены ниже уровня почечных вен. Случаев летальности у оперированных больных с тромбозами глубоких вен нижних конечностей не отмечалось. В группе больных с консервативной терапией тромбоза глубоких вен нижних конечностей умерло 4 пациента (3,2%).

В настоящее время проблема лечения пациентов с тромбофлебитами и тромбозами вен нижних конечностей является актуальной. Это связано с преимущественным возникновением заболеваний в работоспособном возрасте, частой инвалидизацией пациента, особенно после перенесенного тромбоза глубоких вен вследствие развития постромбофлебитического синдрома, риском летального исхода при развитии ТЭЛА. Всем пациентам необходима консервативная терапия, основу которой составляют анткоагулянтные препараты, препятствующие прогрессированию процесса или развитию ретромбоза. Для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови пациентам необходимо применение пентоксифиллина в дозировке 600 мг/сут., который обусловливает скорое уменьшение или исчезновение отека, болей в пораженной конечности. Оперативные методы лечения показаны при наличии угрозы ТЭЛА. При этом у пациентов с восходящим тромбофлебитом вен нижних конечностей необходимо выполнение кроссэктомии. Выбор операции при наличии флотирующего тромба в глубоких венах нижних конечностях зависит от уровня проксимальной границы тромбоза и включает в себя перевязку бедренной вены, эмболэктомию из общей бедренной с перевязкой бедренной вены, имплантацию кава–фильтра в нижнюю полую вену. Следует отметить, что все пациенты с выявленным тромбозом глубоких вен нижних конечностей должны рассматриваться, как больные с высоким риском развития ТЭЛА (даже при отсутствии признаков флотации головки тромба) и получать адекватную терапию в сочетании с контрольными УЗАС.