Как восстановить хрящ в носу

Опыт восстановления внутреннего и наружного носовых клапанов при вторичной ринопластике

Полностью оригинальную версию статьи можно прочесть в журнале:

АННАЛЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, №1, 2014.

Результатом эстетической ринопластики должен быть не только удовлетворительный внешний вид, но и сохранение и/или восстановление основной его функции. Однако зачастую пациенты обращаются по поводу нарушения носового дыхания, имея в анамнезе опыт эстетической ринопластики. Такой результат однозначно является неприемлемым и причины такого нарушения кроются как в отсутствии адекватной дооперационной диагностики, так и в нарушении алгоритма и техники хирургических приемов, а именно в пренебрежении сохранения или восстановления нормальной анатомии носа.

Тема статьи неслучайна, понятие носового клапана достаточно изучено и его значение не преувеличено, но несмотря на это, согласно нашим клиническим наблюдениям, кандидатом на вторичную ринопластику зачастую являются пациенты с нарушением носового дыхания именно по причине дисфункции носовых клапанов.

Диагностика и лечение дисфункции носовых клапанов требует глубокого понимания нормальной анатомии и функции носа, а также общей патофизиологии нарушений, для корректного лечения больных с нарушением носового дыхания.

Анатомическое строение носовых клапанов

Под клапаном понимают мобильную структуру, регулирующую поток жидкости и газа, так и раносовой клапан регулирует поток воздуха в полости носа. На сегодняшний день большинство исследователей разделяют область носового клапана на внутреннюю и наружную.

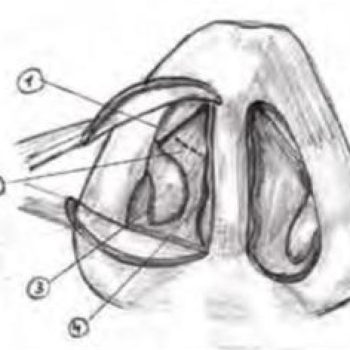

Наружный клапан носа сформирован за счет структур области преддверия носа, а именно каудального отдела перегородки носа, медиальной и латеральной ножек нижнего крыльного хряща, фиброзно-жировой ткани крыла носа, дна грушевидного отверстия. Поперечное сечение наружного носового клапана представлено просветом ноздри, которое является относительно широким и имеет в норме более жесткий каркас по сравнению с внутренним или истинным клапаном носа.

Внутренний или истинный носовой клапан представлен самым узким местом каудального отдела полости носа в виде треугольного щелевидного отверстия, сформированного каудальным краем верхнего латерального хряща, хрящом перегородки носа, дном полости носа и передним отделом нижней носовой раковины.

В норме угол между перегородкой носа и верхним латеральным хрящом составляет 10-20 гр. С диапазоном до 50 гр. В разных этнических группах.

Область клапана носа имеет площадь поперечного сечения 55-83 кв.мм. и является местом наибольшего сопротивления току воздуха в носовых ходах, в исследованиях доказана ответственность носового клапана за половину общего сопротивления дыхательных путей.

Принципы функционирования клапанов

Анатомическая составляющая носового клапана определена его физиологией. Патофизиология нарушений функций носового клапана подчиняется законам физики. Внутренний носовой клапан может быть представлен физической моделью на примере жестких труб и идеальных жидкостей или газов. Согласно закону Ома для потоков, количество воздуха или жидкости, проходящих через жесткий сосуд, прямо пропорционально сопротивлению потока, следовательно, в случае увеличения сопротивления потока, будь то какое-либо патологическое изменение составляющей носового клапана (отклонение перегородки носа, коллапс крыла носа, гипертрофия нижней носовой раковины), количество воздуха в потоке снижается и тем самым происходит нарушение носового дыхания.

Еще одно важное уравнение для понимания физиологии носового клапана – уравнение Бернулли, заключающееся в том, что сумма динамического и статического давлений является постоянной (Рдин + Рстат = const). Оно объясняет, почему при уменьшении поперечного сечения сосуда скорость потока возрастает, создавая динамическое давление на пути от места с высоким статическим давлением (преддверие полости носа) к месту с меньшим размером сечения и низкого статического давления (самый узкий участок в области носового клапана). В свою очередь, следствием закона Бернулли является эффект Вентури, согласно которому происходит падение давления, когда поток жидкости или газа протекает через суженую часть трубы, где скорость потока выше. Такая разница давлений при протекании несжимаемой жидкости или газа через трубу с переменным сечением создает присасывающий эффект потока, движущегося с переменной скоростью. Такой эффект мы можем наблюдать в виде спадания латеральной стенки носа при форсированном вдохе в норме, а также при патологии носового клапана в покое, включая нарушение его резистентности за счет динамического компонента боковой стенки носа и переднего конца нижней носовой раковины.

На практике для понимания физиологии носового клапана особенно актуален закон Пуайзеля, согласно которому объем текущего воздушного потока пропорционален радиусу трубы, увеличенному в 4 раза. Закон описывает ламинарный поток в идеальных условиях, естественно, в полости носа анатомические препятствия создают турбулентные потоки, которые еще больше снижают скорость потока. Иными словами закон Пуайзеля объясняет, почему происходит уменьшение объема потока даже при незначительных сужениях в области носового клапана.

Причины нарушения функции клапанного аппарата

К вторичным причинам в контексте пластической хирургии относятся нарушения носовых клапанов в следствие интраоперационного повреждения нормальных анатомических взаимоотношений или целостности составляющих их структур, а также отсутствие адекватной коррекции имеющейся патологии. В частности, при дисфункции внутреннего носового клапана речь идет о предшествующей редукционной ринопластике с уменьшением угла клапана, сужении грушевидного отверстия (апертуры) после остеотомии, девиации каудального отдела перегородки, гипертрофии нижней носовой раковины, деформации или резекции верхнего латерального хряща, дистопии латеральных ножек в цефалическом направлении, чрезмерной резекции или истончении латеральных ножек, о травме, гипертрофии, рубцовом процессе слизистой области клапана. К дисффункции наружного носового клапана, в аспекте вторичной ринопластики, приводят агрессивная резекция или истончение латеральных ножек также в сочетании с фиброзом тканей крыла носа, чрезмерное сужение, избыточная проекция или птоз кончика носа, девиация каудального отдела перегородки, спадение колумеллы, рубцовый стеноз, спайки и синехии области клапана, очень широкая колумелла, в результате латерпозиции медиальных ножек, узкие ноздри.

Нарушения функции носовых клапанов зачастую упускаются из виду, т. К. не включены в систематический анализ каждого пациента. Точная оценка имеет решающее значение для установки правильного диагноза и планирования операции.

Материал и методы исследования

В основу исследования положены наблюдения за 120 пациентами, которые обратились к нам с вторичным нарушением носового дыхания и оперированными, за период 2008-2013 гг. У всех пациентов имелись нарушения функции носовых клапанов. Изолированная дисфункция внутреннего носового клапана была отмечена у 63,4% пациентов, изолированная дисфункция наружного носового клапана – у 15% пациентов, комбинированное нарушение – у 21, 6%. Средний возраст пациентов составил 26 лет.

Для оценки носового дыхания в области клапанов на настоящий день нет идеального метода диагностики, надежно отображающего функцию без множества субъективных факторов. Порой прицельный первичный осмотр заменяет необходимость применения дополнительной функциональной диагностики, но не исключает ее.

В анамнезе, помимо факта перенесенной ринопластики, выясняли, предшествовало ли нарушение носового дыхания первичной операции или нет. Отсутствие положительного результата после септопластики и коррекции носовых раковин является еще одной отправной точкой к более тщательному анализу носовых клапанов пациента.

Основной жалобой пациентов с дисфункцией клапанов являлось нарушение носового дыхания с ухудшением при физической нагрузке и в положении лежа. При внешнем осмотре обращали на себя внимание флотация боковых стенок носа при форсированном дыхании, «прилипающее» крыло носа, углубление надкрыльных борозд, вестибулярное смещение латеральных ножек. Как наиболее частые внешние признаки недостаточности внутреннего носового клапана отмечались короткие носовые кости, высокий узкий нос в области спинки, слабые податливые крылья носа.

В случае выраженной флотации крыльев носа оценивали по отдельности и в совокупности верхние и нижние латеральные хрящи, мягкие ткани мембранозной части крыла носа.

При внутреннем осмотре с использованием инструментов и без них оценивали размер ноздрей в области преддверия, форму и размер колумеллы, наличие девиаций перегородки, особенно в зоне внутреннего носового клапана, величину угла клапана, наличие деформации крыльных хрящей и их эластичность, наличие рубцовых стенозов, размер и положение грушевидных отверстий.

В качестве основного диагностического критерия для подтверждения выявленного нарушения проводили модифицированную пробу Cottle. Использовали кюретку или ватную палочку, локально расширяя область внутреннего или наружного носового клапана с каждой из сторон, что также использовали как прогностический критерий хирургического лечения данной патологии. Классическая проба Cottle не селективна, т.к. улучшает работу двух клапанов дновременно. Также пальпаторно оценивали состояние крыльев и боковых стенок носа, степень податливости и ухудшения носового дыхания при смещении крыла к перегородке.

Подходы к лечению

Точный дооперационный и интраоперационный анализ и план коррекции нарушений носовых клапанов лежат в основе успешного лечения и у каждого пациента могут быть индивидуальными, за исключением основных принципов, а именно, помимо методов коррекции гипертрофии нижних носовых раковин и искривлений перегородки, если ранее не проводились, хирургическое лечение преследовало следующие задачи:

Большим достижением ринохирургии стали расширяющие трансплантаты.

Впервые методика была предложена и описана J. Sheen в 1984 г. Для поддержки хрящевого свода носа при коротких носовых костях. В последующем автор стал применять эту методику для предотвращения смещения верхних латеральных хрящей. Spreader grafts устанавливают между верхними краями верхних латеральных хрящей и хрящом перегородки в карман с неповрежденной слизистой.

Даже небольшое расширение угла клапана вызывает значительное улучшение носового дыхания. Также метод решает эстетическую проблему чрезмерной узости спинки носа. Общеизвестно, что область среднего свода носа – область наибольших резекционных вмешательств.

Для устранения сужения угла внутреннего клапана после срединной и боковой остеотомий для закрытия открытой крыши данная методика должна применяться превентивно. Также она применима для коррекции асимметрии и с целью укрепления дорсальной части перегородки носа как с одной, так и с двух сторон. Идеальным материалом для расширяющихся трансплантатов является хрящ из задних отделов перегородки, при недостатке пластического материала может быть использован ушной и реберный хрящи.

Мы не считаем недостатком использования данной методики применение открытого доступа, напротив, он не препятствует точной визуализации структур и возможности применения предпочитаемых нами методов экстракорпоральной септопластики при вторичных операциях для адекватной фиксации графтов, забора пластического материала, позволяет получить удовлетворительные результаты. Открытый доступ и возможность забора аутохряща позволяют решить и другую задачу, которая достигалась в результате укрепления латеральных ножек крыльных хрящей.