Как восстановить кальциево фосфорный обмен

Что такое гипопаратиреоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Ананьева А. Ш., эндокринолога со стажем в 4 года.

Определение болезни. Причины заболевания

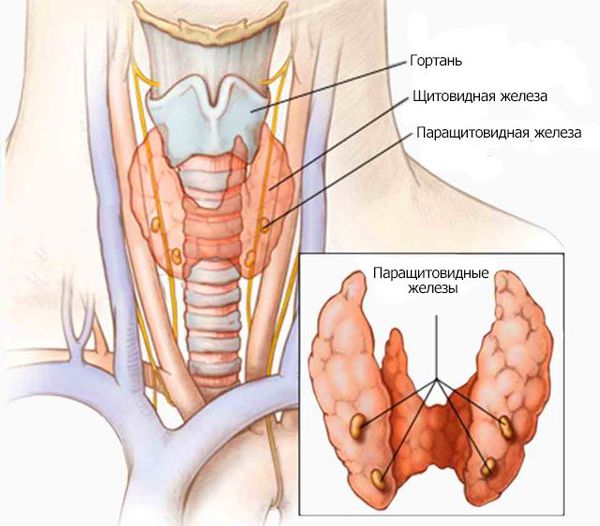

Гипопаратиреоз — это заболевание, возникающее из-за недостаточной секреции паращитовидными железами паратиреоидного гормона или нечувствительностью тканей организма к его действию. Патология сопровождается снижением содержания кальция в крови, что проявляется судорогами, болями в костях, мышцах и нарушениями сердечного ритма.

Гипокальциемия — стойкое снижение содержания общего кальция в крови ниже 2,2 ммоль/л, ионизированного кальция ниже 1,1 ммоль/л.

Наиболее частые причины гипопаратиреоза:

Симптомы гипопаратиреоза

К основным симптомам гипопаратиреоза относятся:

Кроме того, при заболевании отмечаются боли в костях, головные боли, снижение зрения и двоение в глазах.

Патогенез гипопаратиреоза

Концентрация внеклеточного кальция регулируется в узких пределах основными факторами:

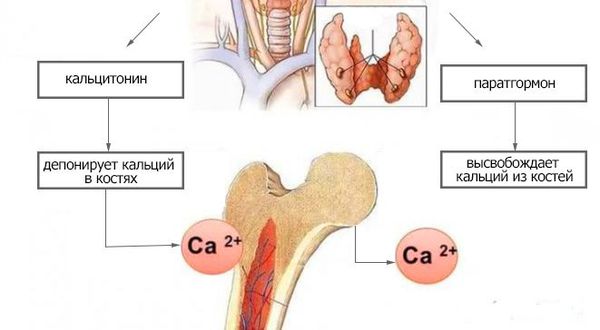

Паращитовидные железы в зависимости от концентрации ионизированного кальция крови выделяют определённое количество паратиреоидного гормона. При низкой концентрации ионов кальция в крови секреция паратиреоидного гормона увеличивается. И наоборот, высокая концентрация кальция подавляет секрецию паратгормона. При первичном поражении паращитовидных желёз (операция, травма), в результате их недоразвития, при нарушении действия паратгормона или чувствительности к нему паратиреоидный гормон перестаёт регулировать фосфорно-кальциевый обмен. В результате возникает синдром гипокальциемии.

Классификация и стадии развития гипопаратиреоза

В зависимости от причин заболевания выделяют следующие виды гипопаратиреоза:

1. Повреждение паращитовидных желёз:

2. Снижение функции паращитовидных желёз:

3. Недоразвитие паращитовидных желёз (врождённый гипопаратиреоз):

Также существует ряд заболеваний, которые клинически имитируют гипопаратиреоз, но на самом деле представляют собой вторичный гиперпаратиреоз (гипокальциемия и высокий уровень ПТГ):

По течению выделяют:

Осложнения гипопаратиреоза

Диагностика гипопаратиреоза

Для постановки диагноза в первую очередь собирают анамнез болезни (историю заболевания) и осматривают пациента.

Врачу важно знать:

При осмотре пациента врач обращает внимание на следующие симптомы [3] :

Для подтверждения гипокальциемии проводят следующие исследования (не менее двух раз) [3] :

Для уточнения причин гипокальциемии:

Инструментальные методы для подтверждения гипокальциемии не требуются, их проводят для исключения других заболеваний и уточнения осложнений гипопаратиреоза [3] :

По результатам дополнительных методов исследования могут быть рекомендованы консультации других специалистов:

Лечение гипопаратиреоза

Немедикаментозное лечение:

Медикаментозное лечение — при хронической гипокальциемии основной задачей медикаментозного лечения является восстановление фосфорно-кальциевого баланса в организме. С этой целью назначают [3] [6] [10] :

Лечение гипокальциемии, вызванной дефицитом магния или сопровождающееся им, требует применения препаратов магния в сочетании с витамином Д и солями кальция.

Для лечения острой гипокальциемии необходимо уменьшить концентрацию кальция в крови ниже 1,9 ммоль/л:

Прогноз. Профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. Чаще всего лечение осуществляется амбулаторно. Контроль и эффективность лечения оценивается по отсутствию клинических проявлений гипокальциемии (боли в костях, судорог, возбудимости), нормализации показателей фосфора и кальция.

При первичном назначении терапии, смене лекарственных препаратов или подборе доз необходим контроль кальция и фосфора. Для этого пациенту следует посещать эндокринолога один раз в 7-10 дней.

При налаженной стабильной терапии консультация эндокринолога необходима один раз в 3-6 месяцев. Наблюдение офтальмолога для контрольного осмотра проводят один раз в 6-12 месяцев.

Для компенсации заболевания требуется поддерживать уровень электролитов:

Профилактика гипопаратиреоза должна быть комплексной, она включает предупреждение:

Кальциопенические состояния и их коррекция

Кальций (Са) — один из важнейших элементов в организме человека, особенности его метаболизма обусловливают физиологический гомеостаз и нормальное функционирование практически всех систем организма [1]. Наибольшее значение содержание и состояние метаболизм

Кальций (Са) — один из важнейших элементов в организме человека, особенности его метаболизма обусловливают физиологический гомеостаз и нормальное функционирование практически всех систем организма [1]. Наибольшее значение содержание и состояние метаболизма кальция имеет в детстве, пожилом возрасте, а также в период беременности [2].

Общие сведения о кальции. Кальций является самым распространенным элементом в теле человека, поэтому его относят к «макроэлементам». Организм взрослого в норме содержит примерно 25 000 ммоль (примерно 1000 г) кальция, из них 99% входят в состав скелета. Общее содержание минеральных веществ в человеческом организме — около 5% от массы тела, а на долю Са приходится почти треть от их общего количества [3].

По химическим свойствам Са относится к элементам, образующим прочные соединения с белками, фосфолипидами, органическими кислотами и другими веществами.

Функции Са. Кальций выполняет многочисленные функции в минеральном обмене, но этим его свойства не ограничиваются. Принято выделять следующие наиболее важные функции: участие в формировании и поддержании структуры костной ткани и зубов; активизация ферментных систем, обеспечивающих гемокоагуляцию и мышечное сокращение; участие в регуляции трансмембранного потенциала клетки, нервной и нервно-мышечной проводимости; поддержание сердечной деятельности; регуляция продукции и высвобождения гормонов и нейропептидов (нейромедиаторов); регуляция сосудистого тонуса; контроль всех этапов каскада свертывания крови; участие в важнейших метаболических процессах (гликогенолиз, глюконеогенез, липолиз и т. д.); функционирование в качестве «информационной» молекулы для многих ферментативных реакций; стимуляция секреторного и инкреторного процессов пищеварительных и эндокринных желез; pегуляция тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы; биологическая сигнализация об активации всех стадий клеточного цикла и транскрипции генов; регуляция процессов внутриклеточного метаболизма; обеспечение стабильности клеточных мембран; препятствование высвобождению медиаторов аллергического воспаления; выполнение пластической роли при формировании тканевых и клеточных структур; способствование клеточной адгезии; участие в формировании кратковременной памяти и обучающих навыков; активация апоптоза и транскрипционного аппарата клеток (кофактор эндонуклеаз, участвующих в деградации ДНК при апоптозе); важна роль кальция в иммунологической активности (активация лимфоцитов, в частности, бластная трансформация в ответ на стимуляцию митогенами) [1, 2, 3].

Абсорбция кальция. Всасывается из верхних отделов тонкого кишечника, чему способствуют витамин D, аскорбиновая кислота, лактоза и кислая среда.

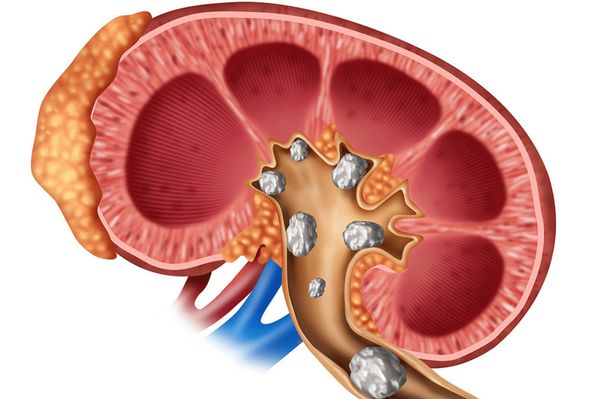

Всасыванию Са препятствуют избыток щавелевой кислоты, фитиновой кислоты, жиров, пищевых волокон и фосфатов. Один из важнейших механизмов поддержания уровня Са в крови — его экскреция с мочой, зависящая от фильтрации минерала и реабсорбции в почках [1].

Регуляция метаболизма кальция. Гипокальциемия, независимо от вызвавших ее причин, сопровождается снижением экскреции Са. Предполагается, что уменьшение выведения Са с мочой может происходить за счет увеличения накопления минералов в костной ткани или других тканях организма.

На регуляцию содержания Са в крови оказывают влияние: гормоны (в первую очередь, паратиреоидный гормон (ПТГ) и кальцитриол); сывороточные белки; содержание фосфатов (РО 3- 4) в сыворотке крови (реципрокные взаимоотношения).

Кальций депонируется в трабекулах костей; динамическое равновесие кальция поддерживается ПТГ и тиреокальцитонином. Pегуляция кальциевого гомеостаза является одной из наиболее сложных интегративных реакций организма человека, в осуществлении которой ведущая роль принадлежит нервной системе и железам внутренней секреции [1, 3].

Кальций и центральная нервная система (ЦНС). Гомеостаз Са имеет прямое отношение к ЦНС. Наряду с другими микро- и макроэлементами Са играет значительную роль в нейрофизиологических процессах. Еще в 1928 г. А. А. Богомолец подчеркивал исключительную важность Са в регуляции тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы [1].

В нервной системе Са имеет значение в модуляции активности рецепторов к нейромедиаторам и нейропептидам. Повышенное высвобождение Ca способствует ишемическому повреждению нейронов вследствие вазоконстрикции и инициации каскада апоптоза [1, 3, 4]. Конкурентные взаимоотношения между различными микроэлементами (Zn, Hg, Cu, Cd) и кальцием могут определять самые разнообразные биологические эффекты и, в конечном счете, — течение неврологических процессов [4].

При рассмотрении Са на клеточном уровне необходимо выделять его участие в регуляции ионной проницаемости мембраны нейрона, генерации возбуждения.

При гипокальциемии различного генеза могут отмечаться симптомы, имеющие отношение к сфере неврологии: отклонения в поведении; онеменение и парестезии; судороги; спазмы мышц; положительные симптомы Хвостека или Труссо (гипопаратиреоз) и т. д. Нарушениям обмена Са нередко сопутствуют фебрильные судороги, пароксизмы гипоксического, метаболического или эндокринного генеза, нейрофиброматоз (1-го типа), гидроцефалия, краниостеноз и ряд других видов патологии ЦНС [1, 4]. У детей первых лет жизни ярким примером кальциопенической соматоневрологической патологии является классический (витамин D-дефицитный) рахит [2].

Существуют данные, свидетельствующие о том, что действие Са зависит от типа нервной деятельности и ее функционального состояния. На необходимость коррекции нарушений содержания Са в организме детей грудного и раннего возраста при неврологических заболеваниях указывает Е. М. Мазурина (2005) [2].

Следует помнить, что избыточное накопление в организме Са может привести к нейротоксичности, угрозе патологической кальцификации стенок сосудов и тканей организма [3, 4].

Потребность в кальции. Ha первом году жизни она составляет (по разным данным) от 350 мг до 1000 мг/сут, на втором — 370–1000 мг/сут, на третьем — 300–1000 мг/сут. У детей более старшего возраста и взрослых она возрастает до 1000–1500 мг/сут [1, 2]. Внимания заслуживает то обстоятельство, что в разных странах мира рекомендации по суточной потребности в Са2+ значительно отличаются. По-видимому, это объясняется особенностями разных регионов (климато-географическими, экологическими и др.).

Алиментарное поступление Са имеет огромное значение в любом возрасте. J. C. Leblanc et al. (2005) изучены паттерны диетического потребления 18 элементов во Франции, a R. B. Ervin et al. (2004) — отдельных минеральных веществ в США [5, 6]. Применительно к Са они признаны неудовлетоворительными в обеих странах.

Нормы содержания кальция в организме. Считается, что около 70% Са экскретируется с калом, 10% — c мочой, а ретенция элемента составляет 15–25% (в зависимости от темпов роста).

Сывороточное содержание Са (в норме) равняется 9–11 мг%, причем 50–60% — в ионизированной форме. У здоровых детей независимо от возраста в сыворотке крови содержится 4,9–5,5 мг% (1,22–1,37 ммоль/л) ионизированного Ca, исходя их данных, полученных с использованием ион-селективных электродов. Экскреция Са с калом (при следовании обычной диете) составляет менее 140 ммоль/сутки (560 мг/сутки). Определяется прямая зависимость содержания Са в кале от особенностей диеты.

Содержание Са в моче также находится в прямой зависимости от количества алиментарно потребляемого элемента. В частности, при нормальной диете суточная экскреция равняется 2,5–7,5 ммоль/сут (100–300 мг/сут, 5–15 мЭкв/сут). При потреблении Са на уровне менее 200 мг/сут — 0,33–4,5 ммоль/сут (13–180 мг/сут), 200–600 мг/сут — 1,25–5,0 ммоль/сут (50–200 мг/сут), 1000 мг/сут — 7,5 ммоль/сут (до 300 мг/сут) [1, 2].

Снижение содержания кальция в физиологических средах организма. Наиболее значимо снижение Са в сыворотке крови. В этой физиологической жидкости Са представлен тремя следующими формами: связанный с белками (недиффундирующий — 30–55%); хелатированный (диффундирующий, но неионизированный — около 15%); ионизированный Са (около 30–55%) [3].

Физиологическое снижение содержания Са в крови может отмечаться при повышенной утилизации углеводов или назначении инсулина. Патологическое снижение содержания Са свойственно следующим клиническим ситуациям: гипопаратиреоидизм (следствие хирургического вмешательства в области паращитовидных желез); псевдогипопаратиреоидизм; дефицит витамина D; стеаторея (сочетанные нарушения абсорбции витамина D, Ca и РО 3- 4); нефрит (снижение неионизированной фракции Са, переносимой белками сыворотки, по-видимому вследствие потери Са с мочой); болезни почек с ретенцией фосфатов; острый панкреатит; внутривенное введение солей Mg, оксалатов или цитратов; остеопороз у пожилых людей (нижняя граница нормы); неонатальная гипокальциемия (первый день жизни — вследствие низкой массы тела при рождении, острой интранатальной асфиксии, наличия у матери сахарного диабета, гиперпаратиреоза или нелеченой целиакии; недоразвития плаценты, гестоза, оперативных родов посредством кесарева сечения, при заменных переливаниях крови; 5–10 день — вследствие гиперфосфатемии, вызванной потреблением коровьего молока или малоадаптированных смесей на его основе); гипомагниемия; длительный прием антиконвульсантов (обычно при эпилепсии); состояние после удаления щитовидной железы; болезнь Педжета — при лечении кальцитонином. Особое внимание в отечественной и зарубежной литературе различных лет уделяется кальциопеническим состояниям при остеопорозе и сходных с ним видах костной патологии [1].

Снижение содержания Са в кале обнаруживается в следующих случаях: остеомаляция, успешно вылеченная препаратами витамина D; гипервитаминоз D; низкое содержание фосфора в рационе питания; саркоидоз Бека (в некоторых случаях).

В моче снижение содержания Са возможно при низком потреблении этого макроэлемента с пищей, а кроме того, нередко отмечается на поздних сроках беременности.

Концентрация Са в спинномозговой жидкости (СМЖ) составляет около 1/2 от сывороточного содержания. Изменения в содержании Са в СМЖ невелики, а их регистрация не имеет большого значения для диагностики различных патологических состояний. Уровень Са в СМЖ может снижаться у некоторых пациентов с эпилепсией, длительно получающих терапию фенитоином и другими аниэпилептическими препаратами (АЭП). Практически все известные к настоящему времени АЭП обладают Са-изгоняющими свойствами. Дети грудного и раннего возраста, страдающие эпилепсией, наиболее подвержены риску гипокальциемии [1].

Методы коррекции кальциопенических состояний. Если при острых нарушениях концентрации Са в сыворотке крови тактика лечения уже давно разработана и является почти хрестоматийной, то в области профилактики и коррекции умеренной гипокальциемии до сих пор отмечается определенный пробел.

В различных областях медицины нередко имеет место эмпирический подход к данной проблеме. Попытки компенсировать индуцированный приемом антиконвульсантов дефицит Са за счет приема антиэпилептических препаратов, в состав которых включены соли кальция, в подавляющем большинстве случаев малоэффективны. Так, одна 300-миллиграммовая таблетка препарата Конвульсофин содержит всего 33 мг кальциевой соли, а в составе Паглюферала обнаруживается 250 мг глюконата Са (в составе глюферала — 200 мг). Указанные количества макроэлемента явно недостаточны для нивелирования Са-изгоняющих эффектов этих антиэпилептических средств.

Широкая распространенность, мультифакториальность и потенциальная предотвратимость кальциопенических состояний предполагают необходимость совершенствования методов их профилактики и коррекции. J.-Y. Reginster et al. (2002) подчеркивает влияние ежедневного приема Са и витамина D на секрецию гормонов паращитовидной железой [7]. Сомнения относительно существующих рекомендаций по профилактическому приему препаратов Са и витамина D высказывали A. Prentice (2002) и J. A. Amorim Cruz (2003) [8, 9]. H. L. Newmark et al. (2004) считают необходимым добавление Са и кальциферола в зерновые продукты промышленного производства [10]. В отличие от профилактики кальциопенических состояний, в их коррекции диета малоэффективна. Поэтому для коррекции дефицита Са в организме используются препараты, содержащие этот макроэлемент [1, 2].

Препараты кальция, используемые в медицине, и показания к их применению. В используемых справочниках лекарственных средств приводятся следующие основные формы кальция: хлорид, глюконат, лактат, карбонат и цитрат, хотя данный макроэлемент может быть представлен и другими соединениями (кальция фолинат, ацетат, g-гидроксибутират, глицерофосфат, глутаминат, добезилат, пангамат, пантотенат, тринатрия пентенат, фосфат и др.) [11, 12, 13].

В числе показаний к назначению основных перечисленных препаратов Са фигурируют следующие: недостаточная функция паращитовидных желез, сопровождающаяся тетанией или спазмофилией; усиленное выделение Са из организма (при длительной обездвиженности больных, синдромах мальабсорбции или приеме АЭП); аллергические заболевания; уменьшение проницаемости сосудов; кожные заболевания; паренхиматозный гепатит; токсические поражения печени; нефрит; гиперкалиемическая форма пароксизмальной миоплегии; хроническая почечная недостаточность; остеопороз [11, 12, 13].

В литературе последних лет представлены и другие показания к применению препаратов Са: синдром хронической усталости; сахарный диабет; артериальная гипертензия у детей с солевой чувствительностью. Помимо этого, кальций может назначаться для повышения свертываемости крови (как гемостатическое средство). В качестве показаний к использованию препаратов Са необходимо привести различные виды рахита (витамин D-зависимый, витамин D-резистентный, витамин D-дефицитный, остеопения маловесных детей и т. д.) [1].

К сожалению, даже при продолжительном назначении препаратов, обладающих Са-изгоняющим действием, а также других лекарственных средств, индуцирующих гипокальциемию, рутинной коррекции уровня кальция обычно не проводится, а в существующих рекомендациях подобной процедуры не предусмотрено.

Положительный эффект препаратов кальция проявляется только при индивидуальном подборе их дозировки. При назначении всегда необходимо учитывать утилизацию (усвоение) данного макроэлемента, выраженную в процентах от назначаемого количества. В частности, для глюконата, лактата и хлорида кальция она составляет соответственно 9%, 13% и 27%. Для карбоната и цитрата кальция характерны более высокие показатели всасывания из кишечника. B. W. Downs et al. (2005) cообщают о высокой биологической эффективности новой соли на основе кальций-калиевого соединения гидроксицитрусовой кислоты [14].

Литература

В. М. Студеникин, доктор медицинских наук, профессор

Э. М. Курбайтаева

НЦЗД РАМН, Москва

Опыт лечения тяжелых нарушений фосфорно-кальциевого обмена при терминальной почечной недостаточности с использованием цинакалцета

Хронические заболевания почек представляют собой серьезную проблему здравоохранения. Это определяется как неуклонным ростом числа больных с хронической почечной недостаточностью, так и высокой стоимостью и относительно неудовлетворительными исходами их ле

Хронические заболевания почек представляют собой серьезную проблему здравоохранения. Это определяется как неуклонным ростом числа больных с хронической почечной недостаточностью, так и высокой стоимостью и относительно неудовлетворительными исходами их лечения [1]. Анализ Базы данных пациентов с заболеваниями почек (USRDS) и результатов исследования NHANES III в США показал, что около 26 млн взрослых, то есть примерно 14,6% от числа населения старше 20 лет, страдают хроническими заболеваниями почек [4]. За последние пять лет число больных, находящихся на заместительной почечной терапии, увеличилось более чем на 25% и на данный момент составляет более 2 млн человек. При этом наибольшее количество больных, получающих заместительную почечную терапию, зарегистрировано в Японии (2230 пациентов на 1 млн жителей) и в США (1650 больных на 1 млн жителей). Наибольший рост числа таких пациентов зафиксирован в развивающихся странах (в том числе в России) — свыше 50% за 5 лет [6].

Исходя из данных о весьма значительной распространенности хронических заболеваний почек и динамике прироста терминальной стадии хронической почечной недостаточности в течение последних 20 лет эксперты прогнозируют и в будущем дальнейший рост численности этой категории больных, тем более что, благодаря значительному техническому прогрессу, заместительная почечная терапия в настоящее время может применяться практически без ограничений [4].

Проблема лечения терминальной стадии хронической почечной недостаточности усугубляется тем, что, несмотря на значительный прогресс в заместительной почечной терапии, ее прогноз все еще остается весьма неблагоприятным. В США сохраняется высокая годичная летальность пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии, — более 20%. Ожидаемая продолжительность их жизни значительно короче, чем в сходной возрастной группе. Так, для пациентов в возрасте от 40 до 44 лет она составляет 7,1–11,5 года, а для пациентов от 60 до 64 лет — 2,7–3,9 года. Частота сопутствующих заболеваний у больных с хроническими заболеваниями почек также высока. Их среднее количество у больного, находящегося на заместительной почечной терапии, равно четырем, и основную роль при этом играют заболевания сердечно-сосудистой системы [22].

Пациенты с хроническими заболеваниями почек имеют большую вероятность умереть от осложнений своего заболевания, чем дожить до потребности в диализе. Летальность вследствие заболеваний сердца среди пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности в 10 раз выше, чем в общей популяции. Например, по данным американского регистра 2002 года у больных с почечной недостаточностью в 24,8% случаев выявлена ишемическая болезнь сердца, а в 8,7% — инфаркт миокарда [29]. У пожилых пациентов с хронической почечной недостаточностью частота ишемической болезни сердца выше на 22%, латентной ишемии — на 16%, а новых коронарных событий — в 3,4 раза по сравнению с пациентами без нарушения функции почек [6]. По данным исследования HOPE легкая почечная недостаточность (креатинин плазмы 124–200 мкмоль/л), независимо от других факторов риска и лечения, ассоциировалась с увеличением сердечно-сосудистой смертности от инфаркта миокарда и инсульта на 40% [25].

Предметом интереса недавних исследований стал вопрос, в какой мере сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания могут быть связаны с нарушениями функции паращитовидных желез, развивающимися параллельно со снижением функции почек. Концепция, в соответствии с которой воздействие на рецепторы, подобные рецепторам паращитовидных желез, обнаруженные во многих органах и тканях, могут играть определенную роль в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с хроническими заболеваниями почек, является относительно новой [2].

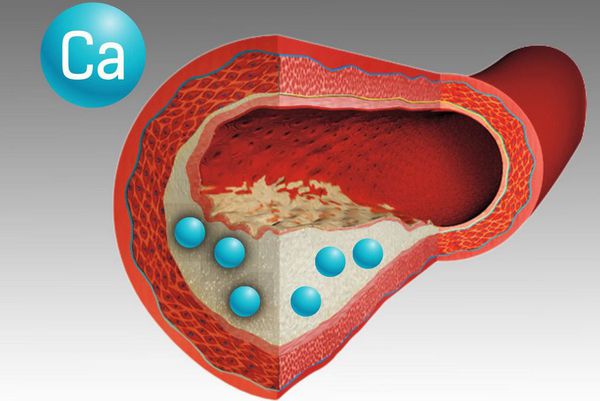

Вторичный гиперпаратиреоз при хронических заболеваниях почек

У пациентов с хроническими заболеваниями почек нарушенный синтез гормонально-активного витамина D в сочетании с длительной гиперкальциемией и повышенным уровнем фосфатов приводит к вторичному гиперпаратиреозу, одному из наиболее частых и тяжелых осложнений (около 30% пациентов, находящихся на программном гемодиализе) [12]. Это состояние, характеризующееся компенсаторной гиперсекрецией паратиреоидного гормона, приводит как к морфологическим изменениям паращитовидных желез, так и к развитию фиброзного остеита, потере костной массы и к сопутствующим сердечно-сосудистым заболеваниям [20]. Как правило, уровни паратиреоидного гормона в крови начинают повышаться при уменьшении скорости клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин/1,73 м2 [22]. К настоящему времени вопрос о времени появления у пациентов с хроническими заболеваниями почек сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, их каузальной связи с дисфункцией паращитовидных желез и возможности обратного развития на фоне патогенетического лечения вторичного гиперпаратиреоза до конца не ясен [2, 3].

Давно известно, что паратиреоидный гормон оказывает воздействие на функционирование многих органов и систем [3]. При уремии, выделяясь в супрафизиологических концентрациях, он приобретает черты «универсального уремического токсина», вызывая плейотропную органную дисфункцию. Гиперсекреция паратиреоидного гормона способствует развитию ренальной остеодистрофии, уремической кардиомиопатии, «кальцификации миокарда», клапанов сердца и его проводящей системы, диффузному фиброзу миокарда, внескелетной кальцификации, артериальной гипертензии, ускорению развития атеросклероза, генерализованной васкулопатии, энцефалопатии; влияет практически на все стадии гемопоэза; нарушает секрецию инсулина [3, 15, 17, 20, 25, 31]. Эти события неразрывно связаны (по крайней мере, частично) с избыточной концентрацией паратиреоидного гормона и плохо корригируются заместительной почечной терапией.

Вторичная гиперплазия паращитовидных желез с повышением уровня паратиреоидного гормона в крови развивается практически у всех больных с хроническими заболеваниями почек. Вторичный гиперпаратиреоз у больных с хроническими заболеваниями почек — это компенсаторная гиперфункция паращитовидных желез, исходно направленная на поддержание физиологических параметров минерального и костного обмена, приводящая при прогрессировании почечной недостаточности к необратимым морфологическим изменениям (гипертрофии и гиперплазии главных клеток) паращитовидных желез [3].

Таким образом, своевременная диагностика, профилактика и адекватное лечение вторичного гиперпаратиреоза чрезвычайно важны для повышения качества и продолжительности жизни пациентов с хроническими заболеваниями почек.

Патогенез вторичного гиперпаратиреоза при хронических заболеваниях почек

Патогенез вторичного гиперпаратиреоза при хронических заболеваниях почек до конца не ясен и продолжает уточняться. В развитии вторичного гиперпаратиреоза играют роль разнообразные факторы, что приводит к запуску целого каскада биохимических и патофизиологических изменений, приводящих к необратимым морфологическим изменениям паращитовидных желез [2, 3, 22, 23]: транзиторная и/или персистирующая гиперфосфатемия (ретенция фосфатов); резистентность рецепторов органов-мишеней к паратиреоидному гормону; изменение метаболизма витамина D.

На сегодняшний день в целом остается верной гипотеза Bricker N.?S. (1972), в основу которой были положены представления о том, что при хронической почечной недостаточности главным стимулом к развитию вторичного гиперпаратиреоза является гипокальциемия, которая возникает в ответ на гиперфосфатемию, связанную с ретенцией фосфатов [7, 8]. При хронической почечной недостаточности, особенно в терминальной ее стадии, происходит патологическая фенотипическая модуляция рецепторов (в т. ч. из-за изменения молекулярной структуры и их количества) к ионизированному кальцию на поверхности клеток паращитовидной железы и других органов-мишеней (кость, кишечник, сосуды и прочее), что кардинально изменяет гомеостаз кальция. В результате происходит сдвиг секреторной set-point и клетки паращитовидных желез начинают высвобождать паратиреоидный гормон в ответ не только на низкую, но и на нормальную концентрацию ионизированного кальция в крови больного [5, 9]. Снижение концентрации в крови 1,25-дигидроксихолекальциферола и увеличение концентрации фосфатов также являются прямыми стимуляторами синтеза паратиреоидного гормона [7, 8].

Эти представления легли в основу широкого клинического применения у пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии, гипофосфатной диеты, фосфат-связывающих препаратов и кальцитриола. В результате удалось добиться более благоприятного течения ренальных остеодистрофий. Однако это не уменьшило остроту проблемы вторичного гиперпаратиреоза и связанных с ним осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Современные стандартные подходы к лечению вторичного гиперпаратиреоза при хронических заболеваниях почек

Современная (стандартная) терапия нарушений минерального обмена и связанных с ним осложнений включает диетические рекомендации по ограничению приема фосфатов, прием аналогов витамина D и фосфат-связывающих препаратов. Это в ряде случаев позволяет контролировать показатели фосфорно-кальциевого обмена и уровень паратиреоидного гормона в пределах целевых значений, установленных K/DOQI [22]. Целью терапии вторичного гиперпаратиреоза является снижение четырех лабораторных показателей: уровня паратиреоидного гормона, кальция и фосфора в сыворотке крови, а также фосфорно-кальциевого произведения (табл. 1).

Cтандартная терапия нарушений минерального и костного обмена по данным литературы более чем в половине случаев не позволяет достичь необходимого клинического эффекта, а в некоторых ситуациях даже противопоказана [20].

Так, лишь 47,5% пациентов, находящихся на программном гемодиализе, соблюдают диету, направленную на ограничение фосфатов, при этом уровень фосфора и кальция сыворотки у этой группы больных не имеет достоверных различий по сравнению с пациентами, не соблюдающими диету. Кроме того, содержание фосфора в различных диетах, назначаемых пациентам, варьирует от 550 до 1000 мг/сутки (18–36 ммоль/сутки), что затрудняет контроль количества поступающих с пищей фосфатов [2].

Адекватный гемодиализ также не всегда позволяет справиться с нарушениями минерального обмена. Известно, что современная гемодиализная терапия позволяет удалять лишь лимитированное количество фосфатов: от 20 до 40 ммоль за сеанс, что за неделю составляет 60–120 ммоль [24]. Более того, риск развития тяжелых форм гиперпаратиреоза (и, как следствие,?— относительный риск смерти) у таких больных прямо пропорционален продолжительности нахождения на гемодиализе (смертность в этой группе больных составляет 44% за 4 года) [1]. Эффективным является увеличение диализного клиренса фосфатов с использованием ежедневного дневного или ночного гемодиализа, гемодиафильтрации [11]. Однако такой подход неприменим в широкой клинической практике.

Эффективность терапии активными формами витамина D, например кальцитриолом, также зачастую не оправдывает ожиданий. Применение этой группы препаратов ограничено, во-первых, из-за исходной или развивающейся на фоне лечения резистентности, что требует назначения их в дозах, превышающих физиологические. Во-вторых, имея относительно узкое «терапевтическое окно» и усиливая всасывание кальция и фосфора в желудочно-кишечном тракте, они приводят к гиперкальциемии, усугубляют гиперфосфатемию и увеличивают фосфорно-кальциевое произведение [28]. Предполагаемые механизмы резистентности к лечению активированными аналогами витамина D при хронической почечной недостаточности включают в себя: опосредованные уремией снижение транспорта кальцитриола в паращитовидные железы; снижение образования комплекса кальцитриол–рецепторы к витамину D; снижение содержания функциональных рецепторов к витамину D в ткани паращитовидных желез [12]. Парикальцитол (Земплар) — синтетический селективный активатор рецепторов витамина D.

Подобные парикальцитолу модифицированные аналоги витамина D имеют меньший кальциемический эффект и, соответственно, более широкое терапевтическое окно [12, 19]. Кроме того, они быстрее, чем кальцитриол, подавляют секрецию паратиреоидного гормона и приводят к менее выраженному увеличению концентрации кальция и фосфора в сыворотке [27]. Парикальцитол сохраняет свою способность снижать паратиреоидный гормон у пациентов с гиперфосфатемией или с устойчивостью к терапии кальцитриолом [18].

Традиционное применение кальциевых фосфат-биндеров позволяет в ряде случаев корригировать гиперфосфатемию и гипокальциемию. Однако эта группа препаратов позволяет абсорбировать не более 50% потребляемого фосфора [16]. Кроме того, как любой другой препарат, фосфат-биндеры не лишены побочных эффектов: гиперкальциемия за счет всасывания кальция; связывание в кишечнике железа наряду с фосфатом; желудочно-кишечные расстройства. Необходимо считаться с тем, что на стандартной диете (1–1,2 г/кг/сутки белка) эффективны только высокие дозы карбоната кальция (9–10 г/сутки). Длительное применение таких доз карбоната кальция в 60% случаев осложняется гиперкальциемией. В настоящее время созданы фосфат-биндеры на полимерной основе, не содержащие ни алюминия, ни кальция и не всасывающиеся в кишечнике: севеламера гидрохлорид (RenaGel), севеламера карбонат (Renvela), Genzyme, Ирландия. Основное различие между ними состоит в том, что последний не вызывает метаболического ацидоза и таким образом не способствует прогрессированию костной болезни. Однако опыта применения этой группы препаратов в России пока нет [2].

В качестве крайней меры пациентам с осложненными формами вторичного гиперпаратиреоза применяется оперативное лечение, которое, к сожалению, подчас также оказывается неэффективным [2].

Указанные трудности в лечении нарушений минерального и костного обмена у больных с хроническими болезнями почек способствовали разработке и внедрению в клиническую практику принципиально новой группы препаратов — кальцимиметиков, изменяющих чувствительность рецепторов паращитовидных желез. Цинакалцет (Код АТХ: Н05ВХ01) производится международной биотехнологической компанией AMGEN (США) и зарегистрирован в Северной Америке под торговым названием Сенсипар, а в Европе — Мимпара.

В России препарат появился относительно недавно, поэтому достаточный опыт его практического применения еще не накоплен. За рубежом цинакалцет активно применяется с 2004 года более чем в 34 странах и хорошо зарекомендовал себя не только с клинической, но и с экономической точки зрения, позволяя заметно снизить затраты на лечение тяжелых осложнений хронических заболеваний почек.

Цинакалцет обладает прямым кальцимиметическим действием, непосредственно снижающим уровень паратиреоидного гормона, повышая чувствительность рецептора к внеклеточному кальцию. Снижение уровня паратиреоидного гормона коррелирует с концентрацией цинакалцета в крови. После перорального приема цинакалцета его максимальная концентрация в плазме крови достигается примерно через 2–6 часов, что сопровождается максимальным снижением уровня паратиреоидного гормона в крови. После этого концентрация цинакалцета начинает снижаться, а уровень паратиреоидного гормона повышается в течение 12 часов после введения дозы, в последующем супрессия паратиреоидного гормона остается примерно на одном и том же уровне до конца суточного интервала при режиме дозирования один раз в день. Примерно 80% вводимой дозы цинакалцета выводится почками, 15% — через желудочно-кишечный тракт. Снижение концентрации цинакалцета происходит в два этапа: первоначальный период полувыведения составляет примерно 6 часов, окончательный — от 30 до 40 часов. Стабильное содержание препарата достигается в течение 7 дней с минимальной кумуляцией. После достижения стабильной фазы концентрация кальция в сыворотке крови остается на постоянном уровне в течение всего интервала между приемами препарата. По данным литературы цинакалцет позволяет существенно снизить уровень паратиреоидного гормона уже к концу второй недели лечения.

В качестве иллюстрации вышесказанному приводится следующий клинический пример:

Больная Х., 64 года, с декабря 2005 года находится на лечении программным гемодиализом (в ГВКГ им. Н.?Н.?Бурденко с апреля 2007 года) по поводу терминальной почечной недостаточности в исходе диабетической нефропатии в сочетании с хроническим пиелонефритом. С 1965 года диагностируется алиментарно-конституциональное ожирение 2–3 степени, с 1996 года — сахарный диабет 2-го типа средней тяжести, а затем — тяжелого течения. С 1998 года — ишемическая болезнь сердца: клиника нагрузочной стенокардии отсутствовала, диагноз верифицирован на основании признаков «безболевой ишемии» миокарда и AV-блокады I степени по данным суточного мониторирования электрокардиограммы. Примерно с того же времени повышение уровня артериального давления (АД) до 220 и 140 мм рт. ст., адаптирована к АД 160/100 мм рт. ст. Постоянная четырехкомпонентная гипотензивная терапия в составе: Альбарел 2 мг/сутки, Амловас 20 мг/сутки, Аккупро 20 мг/сутки, Эгилок 100 мг/сутки — позволяла поддерживать целевой уровень АД (не свыше 140/90 мм рт. ст.) до 2005 года. С целью профилактики атеросклеротических осложнений постоянно принимала статины в суточной дозе 10 мг.

С начала 2005 года присоединяются клинико-лабораторные и инструментальные признаки прогрессирования атеросклероза, «озлокачествления» гипертензивного синдрома: в январе 2005 года появляется микроальбуминурия, которая уже в марте сменяется протеинурией до 1,5 г/сутки; несмотря на регулярный прием рекомендованных гипотензивных препаратов развивается лабильность АД. В связи с этим по рекомендации врачей поликлиники при ситуационном повышении АД свыше 160/100 мм рт. ст. (до двух-трех раз в неделю) принимала дополнительно Кордафлекс 40 мг/сутки. По данным визуализирующих методов исследования (эхокардиографии, рентгенографии органов грудной клетки) определяется достаточно быстрое увеличение массы миокарда (исходно 345 г, в последующем 436 г) с появлением признаков диастолической дисфункции первого типа и клинических симптомов хронической сердечной недостаточности на уровне функциональной классификации (ФК) II, метастатической кальцификации мягких тканей, крупных сосудов и створок аортального клапана (атеросклеротический стеноз устья аорты), что в тот период времени трактовалось как следствие особенно тяжелого течения атеросклероза, и в связи с этим увеличивается суточная доза статинов до 20 мг.

В декабре 2005 года на фоне роста азотемии (креатинин сыворотки крови 780 мкмоль/л) в результате обострения пиелонефрита, присоединения пневмонии у больной диагностируется терминальная стадия хронической почечной недостаточности и начинается лечение программным гемодиализом (3 раза в неделю по 4 часа), проведение которого вначале сопровождалось усугублением тяжести гипертензивного синдрома (АД до 240/140 мм рт. ст.). В марте 2006 и феврале 2007 года на фоне плохо поддающейся коррекции артериальной гипертензии переносит повторные острые нарушения мозгового кровообращения в бассейне левой среднемозговой артерии с исходом в правосторонний гемипарез и сенсорно-моторную афазию. В апреле 2007 года для продолжения лечения переводится в ГВКГ им. Н.?Н.?Бурденко.

В этот период у больной сохраняется выраженная артериальная гипертензия (180–200/80–90 мм рт. ст.), резистентная к стандартной ультрафильтрации и вышеуказанной медикаментозной терапии. Проведение гемодиализа с ультрафильтрацией в ежедневном режиме в течение 6 дней в неделю позволило снизить «сухой вес» на 6 кг, что сопровождалось стабилизацией АД на уровне 160/90 мм рт. ст. Концентрация фосфора в сыворотке крови составляла 2,51 ммоль/л, кальция — 2,62 ммоль/л (фосфорно-кальциевое произведение = 6,58 ммоль2/л2), уровень паратиреоидного гормона — 24,8 пг/мл. Учитывая «высокое» фосфорно-кальциевое произведение и нормальное содержание паратиреоидного гормона, медикаментозная терапия не назначалась, больной рекомендовалась гипофосфатная диета и прием карбоната кальция (до 3 г в сутки), однако соблюдение диетических правил оказалось невозможным из-за двигательных расстройств (правосторонняя гемиплегия) и низкого комплаенса (дисциркуляторная энцефалопатия с выраженными когнитивными расстройствами). Это в течение трех месяцев привело к усугублению гиперфосфатемии и гиперкальциемии (3,0 ммоль/л и 2,7 ммоль/л соответственно).

Несмотря на почти полное обездвиживание больной, предрасполагающее к развитию адинамической болезни кости, появляются лабораторные и клинические признаки гиперпаратиреоза: увеличение уровня паратиреоидного гормона до 488 пг/мл, присоединение нестерпимого кожного зуда. Ультразвуковое исследование паращитовидных желез не выявило аденоматозных изменений. Высокий уровень фосфора сделал невозможным назначение активированных аналогов витамина D. Было принято решение об изменении диализной программы с увеличением времени диализа до 15 часов в неделю и добавлением к стандартному гемодиализу еженедельно проводимой гемодиафильтрации (конвекционный клиренс — 21 литр в неделю), использовались также индивидуальные диализаторы с мембраной повышенной сорбционной активности (полиметилметакрилат) с достижением недельного Kt/V до 3,75. Это позволило приостановить прогрессирование клинических и лабораторных признаков гиперпаратиреоза (уровень паратиреоидного гормона к декабрю 2008 года составлял 504 пг/мл), выраженность кожного зуда уменьшилась, однако уровень фосфора и кальция по-прежнему оставался высоким (фосфорно-кальциевое произведение > 8,2 ммоль2/л2). Когда все методы современной терапии нарушений фосфорно-кальциевого и костного обмена были исчерпаны, нами был назначен цинакалцет (декабрь 2008 года) в стартовой дозе 30 мг/сутки.

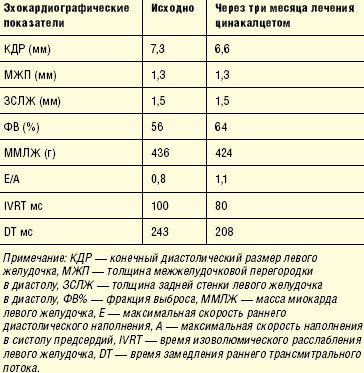

В дальнейшем контроль показателей фосфорно-кальциевого обмена и уровня паратиреоидного гормона осуществлялся один раз в месяц. С целью оценки возможного влияния цинакалцета на уровень АД, функцию сердечной мышцы ежемесячно выполнялись трансторакальная эхокардиография, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Оценка нарушений диастолической функции левого желудочка сердца выполнялась по общепринятым критериям [10, 13, 14]. Ежедневно контролировались масса тела, уровень АД и частота сердечных сокращений (ЧСС) (утром и вечером).

Динамический контроль за указанными параметрами показал, что через 2 недели лечения у больной Х. стойко снизился уровень как систолического, так и диастолического АД (со 160/90 мм рт. ст. до 140/80 мм рт. ст.), уменьшилась ЧСС (с 90 до 78 ударов в минуту), что подтверждалось данными СМАД и ХМЭКГ в январе 2009 года. Снижение АД и урежение ЧСС позволило откорректировать в сторону уменьшения состав гипотензивной терапии: постепенно были полностью отменены Эгилок и Кордафлекс. Уровни паратиреоидного гормона, кальция и фосфора крови оставались прежними. Поскольку в «Инструкции по применению цинакалцета» заявлено, что транзиторное снижение паратиреоидного гормона начинается через 6 часов после приема первой дозы, а стойкое — через 7 дней лечения, отсутствие эффекта через месяц приема препарата у нашей больной было расценено как следствие недостаточной начальной дозы, в связи с чем она была увеличена до 60 мг/сутки (2 таблетки). Однако появление через два дня стойкой тошноты заставило нас вернуться к исходной дозе цинакалцета 30 мг в сутки. Начальное снижение уровня паратиреоидного гормона до 345 пг/мл отмечено лишь в феврале 2009 года — на третьем месяце лечения цинакалцетом в дозе 30 мг/сутки. Еще через месяц начали снижаться уровни кальция, фосфора в крови и фосфорно-кальциевое произведение. Прием цинакалцета в той же дозе в монотонном режиме в течение четырех месяцев позволил практически нормализовать концентрацию кальция и фосфора сыворотки крови (соответственно 2,06 и 2,24 ммоль/л) к июлю 2009 года, а также снизить активность паратиреоидного гормона до 155 пг/мл.

Исходно масса миокарда была повышена до 436 г за счет концентрической гипертрофии и в последующем не изменилась, однако через три месяца лечения цинакалцетом улучшились эхокардиографические показатели функционального состояния сердечной мышцы. Если в начале периода наблюдения имелись все признаки диастолической дисфункции первого типа, характеризующейся нарушением релаксации левого желудочка (аномальная релаксация) и патогенетически связанной с гипертрофией левого желудочка, повышенным уровнем артериального давления и паратиреоидного гормона, то через три месяца лечения цинакалцетом они регрессировали (табл. 2). Незначительно увеличилась фракция изгнания левого желудочка.

Обсуждение

Таким образом, только комплексный подход к лечению нарушений фосфорно-кальциевого обмена и вторичного гиперпаратиреоза с включением в фармакологическую комбинацию кальцимиметиков (цинакалцет) у больной, находящейся на заместительной почечной терапии, позволил поддерживать целевые уровни фосфорно-кальциевого обмена и паратиреоидного гормона, рекомендованные K/DOQI.

В приведенном клиническом случае традиционные подходы к коррекции минерального и костного обмена и связанного с ними вторичного гиперпаратиреоза у больной с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящейся на гемодиализе, оказались неэффективными, как нам видится, по следующим причинам: невозможность соблюдения гипофосфатемической диеты и приема фосфат-биндеров (карбоната кальция) пациенткой с интеллектуально-мнестическими и двигательными расстройствами; назначение аналогов активированного витамина D (кальцитриол) было ограничено гиперкальциемией.

Дополнение комплексного лечения нарушений минерального обмена цинакалцетом позволило в течение трех месяцев достичь целевых значений минерального обмена и уровня паратиреоидного гормона. Преимуществом цинакалцета в данном случае мы считаем, помимо его очевидной эффективности в отношении гиперфункции паращитовидных желез и минерального обмена, возможность точного дозирования и однократного приема в течение суток.

Более спокойное течение артериальной гипертензии на наш взгляд явилось следствием комплекса причин: сыграли свою роль устранение гипергидратации (исходная масса тела составляла 90 кг, в последующем — 84 кг), успешная коррекции фосфорно-кальциевого обмена и снижение уровня паратиреоидного гормона. Учитывая относительно быстрое достижение нормотензии без увеличения количества и суточной дозировки антигипертензивных препаратов, нельзя исключать непосредственный гипотензивный эффект цинакалцета. Экспериментально были установлены как прямой, так и опосредованный повышенной продукцией NO вазодилятирующий эффект цинакалцета [26], а также его ингибирующее влияние на выработку ренина юкстагломерулярным аппаратом почек [23].

Диспептический синдром в виде тошноты и тяжести в эпигастрии, развившийся на следующий день после увеличения вдвое (до 60 мг) суточной дозы цинакалцета, регрессировал после возвращения к исходной дозе 30 мг так же быстро, как и развился, что не потребовало отмены препарата. Лабораторно-инструментальное обследование (фиброгастродуоденоскопия, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, биохимическое тестирование общей и панкератической амилазы в крови и диастазы в моче) не выявило какой-либо патологии со стороны дуоденохоледохопанкреатической зоны, что позволило нам рассматривать развитие данного симптомокомплекса в рамках побочного действия цинакалцета и сделать предварительный вывод о хорошей переносимости препарата. По результатам контролируемых клинических исследований (данные о 656 больных, принимавших цинакалцет, и о 470 больных, принимавших плацебо) наиболее часто встречающимися побочными эффектами были тошнота и рвота, которые отмечались у 31% больных в группе терапии цинакалцетом и у 19% больных в группе плацебо, а также у 27% больных в группе терапии цинакалцетом и у 15% в группе плацебо. Тошнота и рвота были легкой и умеренной степени выраженности и в большинстве случаев носили кратковременный характер. Прекращение терапии в результате развития нежелательных эффектов было вызвано главным образом тошнотой (5%) и рвотой (4%).

Причиной нарушения диастолической функции левого желудочка у больной Х. на наш взгляд являлась концентрическая гипертрофия миокарда, как один из наиболее часто встречающихся вариантов ремоделирования левого желудочка у больных, длительно страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Через три месяца приема цинакалцета стали регрессировать клинические симптомы хронической сердечной недостаточности и эхокардиографические признаки диастолической дисфункции, что более вероятно обусловлено как снижением АД до целевого уровня, так и устранением кардиотоксического действия супрафизиологических коцентраций паратиреоидного гормона. Сыграла свою роль и отмена бета-блокаторов, что стало возможным после назначения цинакалцета, поскольку эта группа препаратов негативно влияет на податливость миокарда. К сожалению, четких рекомендаций и схем терапии больных с диастолической хронической сердечной недостаточностью в настоящее время не существует. Европейское общество кардиологов (ESC) в 1997 г. опубликовало лишь общие направления терапии хронической сердечной недостаточности у больных с диастолической дисфункцией [29]. Поэтому любой положительный опыт лечения нарушений диастолической функции левого желудочка должен тщательно анализироваться.

Кроме того, минимальная эффективная поддерживающая доза цинакалцета 30 мг/сутки, что соответствует 1 упаковке (28 таблеток) на месяц, позволяет говорить о приемлемом фармакоэкономическом профиле препарата.

Таким образом, первый опыт применения цинакалцета при вторичном гиперпаратиреозе у пациентки с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящейся на программном гемодиализе, оказался более чем положительным. Конечно, для выявления корреляции между снижением уровня паратиреоидного гормона и улучшением течения сердечно-сосудистой патологии необходимо накопить достаточный клинический опыт. Последующие исследования могут подтвердить или опровергнуть данное утверждение.