Как вращаются спутники вокруг земли

Как спутники висят на орбите

Содержание статьи

Искусственные спутники Земли, вращающиеся вокруг нее на геостационарной орбите, для земных обитателей выглядят, как точка, неподвижно висящая в небе. Так происходит из-за того, что они вращаются с такой же угловой скоростью, с какой вращается Земля.

Так как в привычной нам системе координат при вращении у спутника не меняется ни азимут, ни высота над линией горизонта, он как будто неподвижно «висит».

Геостационарная орбита

На спутник, который вращается на геостационарной орбите, действует множество факторов (гравитационные возмущения, эллиптический характер экватора, неоднородная структура земной гравитации и т.д.). Из-за этого орбита спутника меняется и ее нужно постоянно корректировать. Чтобы удержать спутник в нужном месте на орбите, его оснащают химическим или электроракетным двигателем малой тяги. Такой двигатель включается несколько раз в неделю и корректирует положение спутника. Если учесть, что средний срок службы спутника составляет около 10-15 лет, можно подсчитать, что требуемый его двигателям запас ракетного топлива должен составлять несколько сотен килограммов.

Одним из первых популяризаторов идеи использования геостационарной орбиты для связи стал писатель-фантаст Артур Кларк. В 1945 году в журнале «Беспроводной мир» вышла его статья на эту тему. Благодаря этому, геостационарная орбита в западном мире до сих пор называется «орбитой Кларка».

Хотя геостационарные спутники и кажутся неподвижными, на самом деле они вращаются синхронно с планетой со скоростью более трех километров в секунду. За сутки они пролетают путь, равный 265 000 километров.

Низкоорбитальные спутники

Причины особенностей движения спутников

Кузнецов А.И., Кузнецов А.Р.

Не смотря на многовековую историю изучения движения небесных тел, до настоящего времени отсутствуют конкретные представления о физической сущности и факторах, определяющих место расположение и характер вращения спутников как по орбитам, так и вокруг собственной оси. В основе современной теории их движения лежат сложные математические модели, получаемые методом подгонки под существующие результаты наблюдений за их положением в процессе их движения в конкретные периоды времени. Такие модели могут описать движение спутников для сравнительно небольшого участка их орбиты и действуют только в течение определенного промежутка времени.

В прошлые века теории опирались исключительно на модели кеплеровского движения и законы ньютоновской механики. Однако, из-за большой погрешности между фактическим положением тел и получаемыми расчетными данными в дальнейшем к модели начали добавляться возмущения от различных факторов. Это привело к тому, что, с увеличением требований к точности, исследователи выводили чрезвычайно объемные уравнения. Современные аналитические теории движения планет и спутников весьма громоздки и сложны. Кроме того, их постоянно приходится корректировать с учетом вновь полученных результатов наблюдений за их фактическим положением. Постепенно, этот снежный ком данных настолько вырос, что даже самые быстродействующие вычислительные машины не в состоянии справиться с таким объемом информации.

За исключением нескольких простейших механических моделей, точного аналитического решения общей задачи получить невозможно. К тому же, никакое аналитическое решение не будет справедливо на бесконечном интервале времени [1].

К примеру, с древних времён люди пытались описать и объяснить движение Луны, но безуспешно. Основой современных расчётов является теория Брауна, в которой используется более 1400 членов (коэффициентов и аргументов при тригонометрических функциях).

Реальное движение Луны довольно сложное, при его расчёте принято учитывать множество факторов, например, сплюснутость Земли и сильное влияние Солнца, которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля. Более точно движение Луны вокруг Земли можно представить, как сочетание нескольких более простых движений. Исходными данными являются результаты измерений дальности расположения Луны с помощью лазерной локации, установленных на ней, уголковых отражателей [1].

Вводя новые факторы, почему-то, никто не задумывается и не пытается их объяснить. Например, если в основе движения небесных тел лежит закон всемирного тяготения (гравитация) и Солнце притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля, то почему она до сих пор вращается вокруг Земли, а не Солнца.

Большинство наблюдаемых, наиболее крупных и близких спутников Солнечной системы обращается вокруг своих планет в том же направлении, в котором происходит осевое вращение планет. Орбиты таких спутников обычно круговые или близкие к ним и лежат вблизи плоскости экватора планеты.

Четкая, обоснованная природа наблюдаемых явлений до настоящего времени отсутствует. Как для других спутников, так и для Луны в частности, не понятны такие закономерности, как:

1. Расположение орбиты спутников именно в районе экватора, а не полюсов, например, или еще где.

2. Наклон орбиты Луны к плоскости Земной орбиты составляет примерно 5 градусов.

3. Наличие орбитального ускорения некоторых спутников.

4. Постепенное удаление Луны от Земли примерно на 4 см в год, в следствие чего её орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль.

5. Постоянное расположение их, в процессе вращения, к планете одной и той же стороной.

Все перечисленные загадочные явления легко объясняются согласно предложенной нами гипотезы вращения планет Солнечной системы по орбите и вокруг собственной оси. Их положение на орбите и вращение определяется воздействием исходящего снизу от Солнца потока солнечного ветра, вращающегося по конической спирали против часовой стрелки, а сверху опускающегося вниз по внутренней стороне конуса газового потока, вращающегося по часовой стрелке [2].

Такое движение, при обтекании планет (с учетом их атмосферы) сверху и снизу, формирует в районе экватора газодинамическую структуру, включающую область взаимодействия двух соосных встречных сверхзвуковых потоков, в которой сталкивающиеся газы разрежены. Существенной особенностью такой структуры является формирование веерного расширения образующейся смеси газов в пространстве, окружающем плоскость симметрии области взаимодействия потоков [3].

Рассмотрим, с использованием предложенной нами гипотезы, природу перечисленных выше закономерностей поведения спутников в приведенном там порядке:

1. Образование зоны взаимодействия (завихрения) потоков и веерного расширения смеси газов в направлении от планеты, способствует созданию в районе экватора области пониженного давления, которая на Земле распространяется по высоте примерно на 10 градусов широты по обе стороны от экватора.

Именно под воздействием этих потоков орбита спутников, в т. ч. Луны, располагается в месте их стыковки, на линии экватора.

Расположение спутников, характер их движения и расстояние между планетой и спутником (диаметр орбиты) обусловлены влиянием зоны взаимодействия внешнего и внутреннего спиральных потоков, обтекающих планету (рис. 1). Высота и ширина распространения зоны взаимодействия (завихрения) зависит от скорости и плотности этих потоков.

2. При столкновении этих потоков в районе экватора, они образуют вращающуюся вокруг планеты зону взаимодействия (завихрения). Характер вращения зоны, а вместе с ней и спутников, определяется воздействием на них существующего направления движения потоков, планеты и ее атмосферы.

Результирующая сила Fв, возникающая от взаимодействия двух потоков и их веерного расширения, будет действовать по периметру планеты (от нее) в радиальном направлении от линии ее экватора. Давление внутри этой зоны, «вблизи» планеты, будет минимальным, постепенно увеличиваясь по мере ее удаления от поверхности. Возникающая вследствие этого центростремительная сила Fц, будет действовать в плоскости экватора по направлению к планете, удерживая спутник на орбите и заставляя его вращаться вместе с этой зоной вокруг планеты в направлении ее вращения [2].

Учитывая наибольшую силу воздействия внешнего потока, движущегося от Солнца вверх (рис.1, б), орбита спутника в данном месте будет приподнята кверху. Соответственно под давлением внутреннего потока, опускающегося вниз (рис. 1, а), его орбита будет наклонена книзу. Вследствие этого орбита Луны имеет наклон примерно 5 градусов.

3. Луна (спутник) двигаясь вместе с зоной взаимодействия по орбите вокруг планеты, при попадании в поле действия внутреннего потока (рис. 1, а), направление которого совпадает с направлением его движения, приобретает дополнительное орбитальное ускорение. Аналогичное воздействие оказывает внешний поток при попадании Луны (спутника) в поле его воздействия (рис. 1, б). Этим объясняется наличие орбитального ускорения спутников.

4. Положение орбиты спутника (удаленность) от планеты определяется уравновешиванием воздействия на него силы взаимодействия Fв (веерного расширения), направленной от планеты, с центростремительной силой Fц зоны разрежения, направленной в сторону планеты. Это равновесие поддерживается на всем участке орбиты спутника, за исключением зоны действия опускающегося внутреннего потока (рис. 1, а). При движении на этом участке на спутник действует дополнительная центростремительная сила Fцв разряжения в центре воронки внутреннего спирального потока. Под действием этой силы происходит постепенное удаление Луны (спутника) от Земли (планеты) примерно на 4 см в год, в следствие чего её орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль.

5. В результате совпадения направлений вращения зоны взаимодействия (завихрения) и внутреннего, и внешнего потоков, в месте их соприкосновения (рис. 1), на спутник действует движущая его сила только в одном направлении, заставляя его обращаться вокруг планеты.

Из классической физики известно, что при отсутствии у тела жестких связей, его вращение вокруг собственной оси возможно только при одновременном воздействии на него двух противоположно направленных параллельных сил, расположенных по разные стороны от его оси. При этом характер вращение тела определяется направлением воздействия вращающего момента, создаваемого этими силами.

Действие только одной силы придает спутнику (например, Луне) направленное движение по орбите без вращения вокруг собственной оси (рис.1), т.е. постоянное расположение его, в процессе вращения, к планете одной и той же стороной.

В научных кругах последнее явление принято называть синхронным вращением или приливным захватом. Однако, при расположении наблюдателя, на планете, такое осевое их вращение совсем незаметно. Поэтому, на протяжении столетий длятся споры на тему, существует ли на самом деле вращение спутников, в частности Луны, вокруг своей оси или нет. Общеизвестный пример движения человека вокруг стола, в положении лицом к нему, ничего не доказывает. Это вращение его вокруг собственной оси чисто условное. С таким же успехом можно сказать, что, при вращении велосипедного колеса вокруг оси, штуцер, находящийся на ободе, также совершает вращение вокруг собственной оси, хотя всем ясно, что он закреплен неподвижно.

Постоянным воздействием (давлением) спиральных потоков в районе полюсов, очевидно, можно объяснить существующую сплюснутость (эллипсоидность) спутников и планет, особенно газовой группы, в направлении оси их вращения. Поскольку при столкновении потоков с поверхностью тела, происходит уменьшение их кинетической энергии, сопровождающееся выделением тепла, то это позволяет объяснить скопление на полюсах большинства планет Солнечной системы, в частности в Арктике и Антарктиде толстого слоя льда.

Наличие пониженного атмосферного давления и постоянство места взаимодействия потоков, сопровождающееся выделением тепла, обуславливает наличие на Земле в экваториальной зоне влажного климата со стабильной температурой. В течение года ее колебания составляют всего около 1 градуса.

Происхождение колец Сатурна до сих пор остается предметом дискуссий. По одной из версии, они возникли вместе с планетой. По другой — кольца образовались относительно недавно в результате разрушения одного из его спутников [4].

Согласно нашей гипотезы основными причинами этого являются:

— образование зоны взаимодействия спиральных потоков;

— повышенное содержание водорода в атмосфере газовых планет;

— наличие здесь относительно низких температур.

Известно, что при низких температурах водород переходит в твердую снегообразную фазу. Видно, она то и является основой появления льдинок в кольцах из облаков атмосферы этих планет. Это происходит аналогично образованию льдинок града в тучах в атмосфере Земли, но, вероятно, без участия кислорода.

Самые высокие облака в атмосфере Сатурна наблюдаются именно над экватором на уровне давления 0,07 атмосфер и высоте около 100 км над основным уровнем облаков [4].

Небольшое количестве спутников из скальных пород и полное отсутствие ледяных в зоне планет земной группы объясняется их более близким расположением к Солнцу, наличием сравнительно высоких температур и незначительным содержанием водорода в атмосфере.

Твердая фаза водорода так же является, очевидно, основной составляющей комет в космосе и белых «шапок» на полюсах планет Солнечной системы. Мы считаем, что она же лежит в основе образования гигантского шестиугольника, на северном полюсе Сатурна, не имеющего пока научного объяснения. Причиной его образования, вероятно, являются те же физические процессы, что и при образовании геометрически правильной шестиугольной формы снежинок и льдинок в условиях Земли.

Толщина колец Сатурна составляет всего несколько сотен метров, а ширина – десятки тысяч километров. Сразу после того как они были открыты, у астрономов возник первый вопрос: почему они плоские и тонкие? Считаем, что геометрические размены колец определяются размерами зоны взаимодействия спиральных потоков, которая в свою очередь, зависят от их скорости и плотности. По мере удаления от Солнца скорость спиральных потоков и их плотность уменьшаются, а, следовательно, будет уменьшаться толщина зоны взаимодействия и толщина колец.

Из закона о характере распределения тел внутри вращающегося потока известно, что более крупные и тяжелые тела будут располагаться во внешней части потока, а более мелкие и легкие – во внутренней.

Последнее свидетельствует о наличии внутри зоны взаимодействия завихрений, возникающих от столкновения и перемешивания спиральных потоков.

Скорости ветра на Сатурне достигают 400-500 м/сек. Ветры дуют параллельно экватору в прямом направлении. Скорости ветра значительно различаются на разных широтах. В зонах взаимодействия ветровых течений образуются штормовые системы и вихри аналогично Большому Красному Пятну на Юпитере [4].

Сатурн не единственная планета Солнечной системы, обладающая кольцами. Они обнаружены также у Юпитера, Урана и Нептуна. Их кольца, скорее всего, имеют ту же природу, но гораздо менее заметные.

По нашей гипотезе, спутники подвержены не притяжению Солнца, а воздействию опускающегося вниз (к Солнцу) внутреннего спирального потока. Наблюдающиеся отклонения в характере и направлении движения далеких спутников можно объяснить следующими причинами:

— участок орбиты большого диаметра далеких спутников располагается ближе к центру внутренней воронки опускающегося спирального потока, поэтому испытывают более сильное воздействие центростремительной силы от царящего там разрежения. Это приводит к вытягиванию орбиты в эллипс и повышению ее эксцентриситета;

— увеличение скорости опускающегося спирального потока по мере приближения к центру воронки, способствует более сильному давлению на поверхность спутника и смещению его орбиты вниз, что приводит к увеличению угла ее наклона к плоскости орбиты планеты;

— при достижении критического значения угла наклона и эксцентриситета орбиты (размещении ее участка вблизи воронки), спутник начинает вращаться под действием внутреннего спирального потока, т.е. в направлении противоположном вращению планеты.

Таким образом предложенная гипотеза позволяет объяснить особенности расположения и движения спутников относительно планет в Солнечной системе.

1. Емельянов Н. В. Практическая небесная механика. – М.: Физический факультет МГУ, 2018. 270 с.

2. Кузнецов А.И. Движение и вращение планет и звезд // Материалы Международной научно-практической конференции «ХI Торайгыровские чтения». – Павлодар, 2019. – Т. 4. – С. 3 – 8.

3. Мальцев Р.В., Ребров А.К. Газодинамические коллайдеры: численное моделирование. [Электронный ресурс]. – URL.: [Дата обращения 23.11.2020].

Как работают спутники?

«Человек должен подняться над Землей — в атмосферу и за ее пределы — ибо только так он полностью поймет мир, в котором живет».

Сократ сделал это наблюдение за века до того, как люди успешно вывели объект на земную орбиту. И все же древнегреческий философ, кажется, понял, насколько ценным может быть вид из космоса, хотя совершенно не знал, как этого достичь.

Этому понятию — о том, как вывести объект «в атмосферу и за ее пределы» — пришлось ждать до тех пор, пока Исаак Ньютон не опубликовал свой знаменитый мысленный эксперимент с пушечным ядром в 1729 году. Выглядит он примерно так:

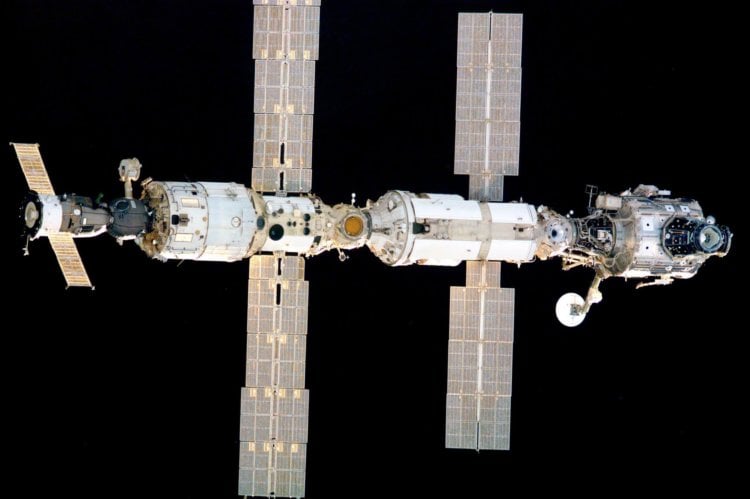

В октябре 1957 года Советский Союз наконец подтвердил догадку Ньютона, запустив «Спутник-1» — первый искусственный спутник на орбите Земли. Это инициировало космическую гонку и многочисленные запуски объектов, которым предназначалось летать вокруг Земли и других планет Солнечной системы. С момента запуска «Спутника» некоторые страны, по большей части США, Россия и Китай, запустили более 3000 спутников в космос. Некоторые из этих сделанными людьми объектов, например МКС, большие. Другие отлично умещаются в небольшом сундучке. Благодаря спутникам мы получаем прогнозы погоды, смотрим телевизор, сидим в Интернете и звоним по телефону. Даже те спутники, работу которых мы не ощущаем и не видим, отлично служат в пользу военных.

Конечно, запуск и эксплуатация спутников привели к проблемам. Сегодня, учитывая более 1000 рабочих спутников на земной орбите, наш ближайший космический район стал оживленнее, чем крупный город в час пик. Приплюсуйте к этому нерабочее оборудование, заброшенные спутники, части аппаратного обеспечения и фрагменты от взрывов или столкновений, которые наполняют небеса вместе с полезным оборудованием. Этот орбитальный мусор, о котором мы подробно писали, накапливался на протяжении многих лет и представляет серьезную угрозу для спутников, в настоящее время кружащим вокруг Земли, а также для будущих пилотируемых и непилотируемых запусков.

В этой статье мы залезем в кишки обычного спутника и заглянем в его глаза, чтобы увидеть виды нашей планеты, о которых Сократ и Ньютон не могли и мечтать. Но сначала давайте подробнее разберемся, чем, собственно, спутник отличается от других небесных объектов.

Что такое спутник?

Чтобы понять, почему спутники движутся таким образом, мы должны навестить нашего друга Ньютона. Он предположил, что сила гравитации существует между двумя любыми объектами во Вселенной. Если бы этой силы не было, спутники, летящие вблизи планеты, продолжали бы свое движение с одной скоростью и в одном направлении — по прямой. Эта прямая — инерционный путь спутника, который, однако, уравновешивается сильным гравитационным притяжением, направленным к центру планеты.

Иногда орбита спутника выглядит как эллипс, приплюснутый круг, который проходит вокруг двух точек, известных как фокусы. В этом случае работают все те же законы движения, разве что планеты расположены в одном из фокусов. В результате, чистая сила, приложенная к спутнику, не проходит равномерно по всему его пути, и скорость спутника постоянно меняется. Он движется быстро, когда находится ближе всего к планете — в точке перигея (не путать с перигелием), и медленнее, когда находится дальше от планеты — в точке апогея.

Спутники бывают самых разных форм и размеров и выполняют самые разнообразные задачи.

Когда были изобретены спутники?

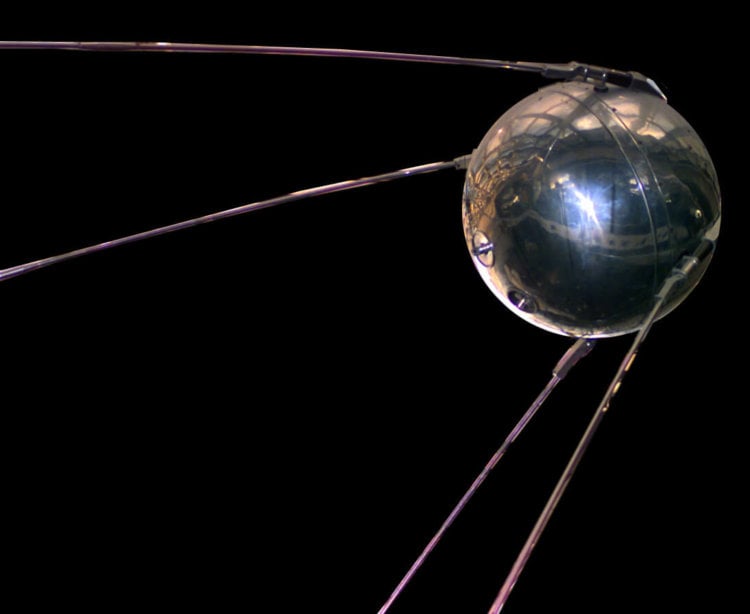

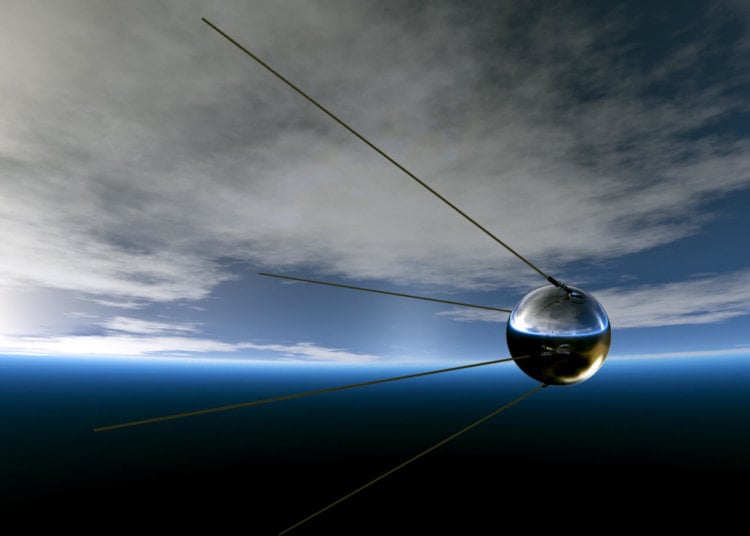

Ученые не понимали Кларка — до 4 октября 1957 года. Тогда Советский Союз запустил «Спутник-1», первый искусственный спутник, на орбиту Земли. «Спутник» был 58 сантиметров в диаметре, весил 83 килограмма и был выполнен в форме шарика. Хотя это было замечательное достижение, содержание «Спутника» было скудным по сегодняшним меркам:

На внешней стороне «Спутника» четыре штыревые антенны передавали на коротковолновой частоте выше и ниже нынешнего стандарта (27 МГц). Станции слежения на Земле поймали радиосигнал и подтвердили, что крошечный спутник пережил запуск и успешно вышел на курс вокруг нашей планеты. Месяцем позже Советский Союз запустил на орбиту «Спутник-2». Внутри капсулы была собака Лайка.

В декабре 1957 года, отчаянно пытаясь идти в ногу со своими противниками по холодной войне, американские ученые попытались вывести спутник на орбиту вместе с планетой Vanguard. К сожалению, ракета разбилась и сгорела еще на стадии взлета. Вскоре после этого, 31 января 1958 года, США повторили успех СССР, приняв план Вернера фон Брауна, который заключался в выводе спутника Explorer-1 с ракетой U.S. Redstone. Explorer-1 нес инструменты для обнаружения космических лучей и обнаружил в ходе эксперимента Джеймса Ван Аллена из Университета Айовы, что космических лучей гораздо меньше, чем ожидалось. Это привело к открытию двух тороидальных зон (в конечном счете названных в честь Ван Аллена), наполненных заряженными частицами, захваченными магнитным полем Земли.

Воодушевленные этими успехами, некоторые компании начали разрабатывать и запускать спутники в 60-х годах. Одной из них была Hughes Aircraft вместе со звездным инженером Гарольдом Розеном. Розен возглавил команду, которая воплотила идею Кларка — спутник связи, размещенный на орбите Земли таким образом, что мог отражать радиоволны из одного места в другое. В 1961 году NASA заключило контракт с Hughes, чтобы построить серию спутников Syncom (синхронная связь). В июле 1963 года Розен и его коллеги увидели, как Syncom-2 взлетел в космос и вышел на грубую геосинхронную орбиту. Президент Кеннеди использовал новую систему, чтобы поговорить с премьер-министром Нигерии в Африке. Вскоре взлетел и Syncom-3, который на самом деле мог транслировать телевизионный сигнал.

Эпоха спутников началась.

Какая разница между спутником и космическим мусором?

Техногенные объекты, вроде «Спутника» и Explorer, также можно классифицировать как спутники, поскольку они, как и луны, вращаются вокруг планеты. К сожалению, человеческая активность привела к тому, что на орбите Земли оказалось огромное количество мусора. Все эти куски и обломки ведут себя как и крупные ракеты — вращаются вокруг планеты на высокой скорости по круговому или эллиптическому пути. В строгом толковании определения можно каждый такой объект определить как спутник. Но астрономы, как правило, считают спутниками те объекты, которые выполняют полезную функцию. Обломки металла и другой хлам попадают в категорию орбитального мусора.

Орбитальный мусор поступает из многих источников:

NASA вывело специальный спутник под названием LDEF для изучения долгосрочных эффектов от столкновения с космическим мусором. За шесть лет инструменты спутника зарегистрировали около 20 000 столкновений, некоторые из которых были вызваны микрометеоритами, а другие орбитальным мусором. Ученые NASA продолжают анализировать данные LDEF. А вот в Японии уже планируют развернуть гигантскую сеть для отлова космического мусора.

Что внутри обычного спутника?

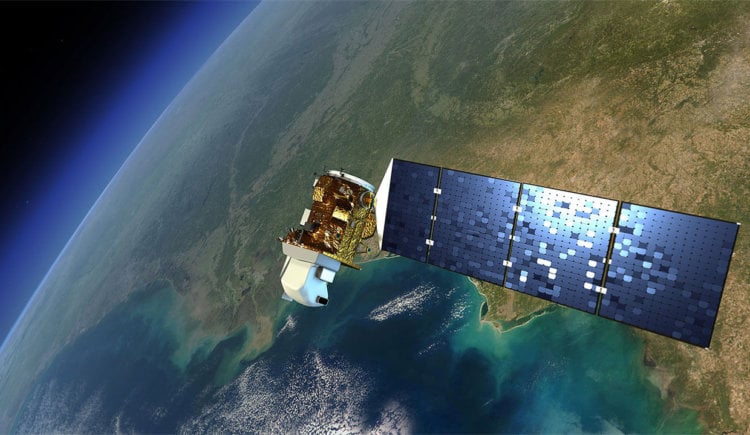

У всех спутников есть источник питания (обычно солнечные батареи) и аккумуляторы. Массивы солнечных батарей позволяют заряжать аккумуляторы. Новейшие спутники включают и топливные элементы. Энергия спутников очень дорога и крайне ограничена. Ядерные элементы питания обычно используются для отправки космических зондов к другим планетам.

У всех спутников есть бортовой компьютер для контроля и мониторинга различных систем. У всех есть радио и антенна. Как минимум, у большинства спутников есть радиопередатчик и радиоприемник, поэтому экипаж наземной команды может запросить информацию о состоянии спутника и наблюдать за ним. Многие спутники позволяют массу различных вещей: от изменения орбиты до перепрограммирования компьютерной системы.

Как и следовало ожидать, собрать все эти системы воедино — непростая задача. Она занимает годы. Все начинается с определения цели миссии. Определение ее параметров позволяет инженерам собрать нужные инструменты и установить их в правильном порядке. Как только спецификация утверждена (и бюджет), начинается сборка спутника. Она происходит в чистой комнате, в стерильной среде, что позволяет поддерживать нужную температуру и влажность и защищать спутник во время разработки и сборки.

Искусственные спутники, как правило, производятся на заказ. Некоторые компании разработали модульные спутники, то есть конструкции, сборка которых позволяет устанавливать дополнительные элементы согласно спецификации. К примеру, у спутников Boeing 601 было два базовых модуля — шасси для перевозки двигательной подсистемы, электроника и батареи; и набор сотовых полок для хранения оборудования. Эта модульность позволяет инженерам собирать спутники не с нуля, а с заготовки.

Как спутники запускаются на орбиту?

В большинстве запусков спутников запуск ракеты происходит прямо вверх, это позволяет быстрее провести ее через толстый слой атмосферы и минимизировать расход топлива. После того, как ракета взлетает, механизм управления ракеты использует инерциальную систему наведения для расчета необходимых корректировок сопла ракеты, чтобы обеспечить нужный наклон.

После того как ракета выходит в разреженный воздух, на высоту около 193 километров, система навигации выпускает небольшие ракетки, чего достаточно для переворота ракеты в горизонтальное положение. После этого выпускается спутник. Небольшие ракеты выпускаются снова и обеспечивают разницу в расстоянии между ракетой и спутником.

Орбитальная скорость и высота

Ракета должна набрать скорость в 40 320 километров в час, чтобы полностью сбежать от земной гравитации и улететь в космос. Космическая скорость куда больше, чем нужно спутнику на орбите. Они не избегают земной гравитации, а находятся в состоянии баланса. Орбитальная скорость — это скорость, необходимая для поддержания баланса между гравитационным притяжением и инерциальным движением спутника. Это примерно 27 359 километров в час на высоте 242 километра. Без гравитации инерция унесла бы спутник в космос. Даже с гравитацией, если спутник будет двигаться слишком быстро, его унесет в космос. Если спутник будет двигаться слишком медленно, гравитация притянет его обратно к Земле.

Орбитальная скорость спутника зависит от его высоты над Землей. Чем ближе к Земле, тем быстрее скорость. На высоте в 200 километров орбитальная скорость составляет 27 400 километров в час. Для поддержания орбиты на высоте 35 786 километров спутник должен обращаться со скорость 11 300 километров в час. Эта орбитальная скорость позволяет спутнику делать один облет в 24 часа. Поскольку Земля также вращается 24 часа, спутник на высоте в 35 786 километров находится в фиксированной позиции относительно поверхности Земли. Эта позиция называется геостационарной. Геостационарная орбита идеально подходит для метеорологических спутников и спутников связи.

В целом, чем выше орбита, тем дольше спутник может оставаться на ней. На низкой высоте спутник находится в земной атмосфере, которая создает сопротивление. На большой высоте нет практически никакого сопротивления, и спутник, как луна, может находиться на орбите веками.

Типы спутников

Полярно-орбитальные спутники также проходят через полюсы с каждым оборотом, хотя их орбиты менее эллиптические. Полярные орбиты остаются фиксированными в космосе, в то время как вращается Земля. В результате, большая часть Земли проходит под спутником на полярной орбите. Поскольку полярные орбиты дают прекрасный охват планеты, они используются для картографирования и фотографии. Синоптики также полагаются на глобальную сеть полярных спутников, которые облетают наш шар за 12 часов.

Можно также классифицировать спутники по их высоте над земной поверхностью. Исходя из этой схемы, есть три категории:

И наконец, можно подумать о спутниках в том смысле, где они «ищут». Большинство объектов, отправленных в космос за последние несколько десятилетий, смотрят на Землю. У этих спутников есть камеры и оборудование, которое способно видеть наш мир в разных длинах волн света, что позволяет насладиться захватывающим зрелищем в ультрафиолетовых и инфракрасных тонах нашей планеты. Меньше спутников обращают свой взгляд к пространству, где наблюдают за звездами, планетами и галактиками, а также сканируют объекты вроде астероидов и комет, которые могут столкнуться с Землей.

Известные спутники

Однако есть настоящие герои орбиты. Давайте с ними познакомимся.

Сколько стоят спутники?

Строительство такой сложной машины требует массы ресурсов, поэтому исторически только правительственные ведомства и корпорации с глубокими карманами могли войти в спутниковый бизнес. Большая часть стоимости спутника лежит в оборудовании — транспондерах, компьютерах и камерах. Обычный метеорологический спутник стоит около 290 миллионов долларов. Спутник-шпион обойдется на 100 миллионов долларов больше. Добавьте к этому стоимость содержания и ремонта спутников. Компании должны платить за пропускную полосу спутника так же, как владельцы телефонов платят за сотовую связь. Обходится иногда это более чем в 1,5 миллиона долларов в год.

Другим важным фактором является стоимость запуска. Запуск одного спутника в космос может обойтись от 10 до 400 миллионов долларов, в зависимости от аппарата. Ракета Pegasus XL может поднять 443 килограмма на низкую околоземную орбиту за 13,5 миллиона долларов. Запуск тяжелого спутника потребует большей подъемной силы. Ракета Ariane 5G может вывести на низкую орбиту 18 000-килограммовый спутник за 165 миллионов долларов.

Несмотря на затраты и риски, связанные с постройкой, запуском и эксплуатацией спутников, некоторые компании сумели построить целый бизнес на этом. К примеру, Boeing. В 2012 году компания доставила в космос около 10 спутников и получила заказы на более чем семь лет, что принесло ей почти 32 миллиарда долларов дохода.

Будущее спутников

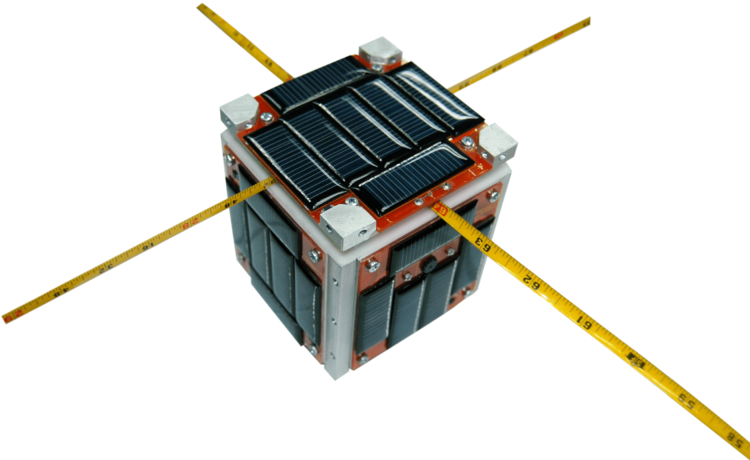

Другое решение — сокращение размера и сложности спутников. Ученые Калтеха и Стэнфордского университета с 1999 года работают над новым типом спутника CubeSat, в основе которого лежат строительные блоки с гранью в 10 сантиметров. Каждый куб содержит готовые компоненты и может объединиться с другими кубиками, чтобы повысить эффективность и снизить нагрузку. Благодаря стандартизации дизайна и сокращению расходов на создание каждого спутника с нуля, один CubeSat может стоить всего 100 000 долларов.

В апреле 2013 года NASA решила проверить этот простой принцип и запустило три CubeSat на базе коммерческих смартфонов. Цель состояла в том, чтобы вывести микроспутники на орбиту на короткое время и сделать несколько снимков на телефоны. Теперь агентство планирует развернуть обширную сеть таких спутников.

Будучи большими или маленькими, спутники будущего должны быть в состоянии эффективно сообщаться с наземными станциями. Исторически сложилось так, что NASA полагалось на радиочастотную связь, но РЧ достигла своего предела, поскольку возник спрос на большую мощность. Чтобы преодолеть это препятствие, ученые NASA разрабатывают систему двусторонней связи на основе лазеров вместо радиоволн. 18 октября 2013 года ученые впервые запустили лазерный луч для передачи данных с Луны на Землю (на расстоянии 384 633 километра) и получили рекордную скорость передачи в 622 мегабита в секунду.